专业学位研究生教育与经济的适切性研究

王坦

摘 要 对专业学位研究生教育和经济适切性的考察既有助于深化专业学位研究生教育改革、提高专业研究生教育培养质量,又有利于促进产业结构优化升级、提高经济发展效益。以湖北省为例,根据教育内外部关系理论,采用定量和定性结合的研究方法分析发现:专业学位研究生招生规模与经济总量不相协调,科类结构与产业结构不相匹配,培养主体与产业层次不相呼应,单位分布与产业分布不相吻合。为此,湖北省要充分利用专业学位研究生教育资源,合理确定招生规模,增加经费投入;以市场需求为导向,调整学科专业结构;下移培养重心,完善培养体系;根据战略规划,合理布局培养单位,促进经济全面赶超并以此为战略支点促进中部六省崛起。

关键词 专业学位研究生教育;经济;教育结构;产业结构;适切性

一、问题提出

以1990年设置工商管理硕士(MBA)为标志,开启了我国专业学位研究生教育之先河。2010年1月,国务院学位委员会第27次会议一次性审议通过19种硕士专业学位类型设置方案,提出积极发展专业学位研究生教育,标志着优化研究生教育结构已上升为国家战略。截至2019年底,我国专业学位研究生在硕士层次设置有40种类型,在博士层次设置有6种类型,专业学位研究生招生比重已超过学术型,改变了学术型研究生长期占据主导地位的局面。在这一背景下,如何完善专业学位研究生教育培养模式,提高主动服务经济社会发展的能力,成为重要议题。早在2013年3月29日,教育部、国家发展改革委和财政部联合印发的《关于深化研究生教育改革的意见》明确指出,当前“研究生教育还不能适应经济社会发展的多样化需求,要以服务需求、提高质量为主线,建立以提升职业能力为导向的专业学位研究生培养模式”[1]。2017年1月23日,教育部联合国务院学位委员会发布的《学位与研究生教育“十三五”规划》进一步指出:“专业学位研究生要面向国家和区域发展战略,全面提高研究生教育的结构适应性,建立研究生教育规模、结构、布局与经济社会发展相适应的动态调整机制。”[2]2020年7月29日,习近平总书记对新时代研究生教育工作作出重要指示,强调要增强研究生教育主动服务经济社会的能力,“推动研究生教育适应党和国家事业发展需要,坚持‘四为方针”[3]。专业学位研究生教育更加主动、及时、精准地对接行业产业需求,满足经济社会发展需要,是其改革的重中之重。2020年9月21日、教育部、国家发展改革委、财政部联合发布的《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》中明确提出:“坚持供给与需求相匹配、数量与质量相统一,保持与经济社会发展相适应、与培养能力相匹配的研究生教育发展节奏。”[4]“传统学术型研究生教育强调学生介入学科前沿,追求高水平的理论研究成果,培养的是学术研究者,而专业学位研究生教育注重学生运用专业知识解决实际问题的能力,培养的是专业实践者”[5],以“适应社会需求,强化职业导向”[6]为原则,应用实践性更加突出,职业针对性更加明显,社会需求性更加鲜明。此外,随着我国经济社会发展进入提质增效的“新常态”阶段,发展动力逐步从投资要素驱动向创新驱动转变,经济结构不断优化升级,加之面对后疫情时代和逆国际化潮流,要加快构建以国内大循环为主体的新发展格局,对高层次、复合型、应用性人才的需求比以往更加迫切。因此,更加主动、全面地适应经济社会发展需要,既是发展专业学位研究生教育的内在要求和根本准则,也是促进新发展格局下经济社会发展的外在措施和重要步骤。

目前,国内学术界对如何增强研究生教育与经济社会发展的适切性作出了有益探讨,主要集中在三个方面:一是对发达国家研究生教育和经济社会发展适切性的比较与借鉴[7][8];二是区域间、省域间研究生教育与经济社会发展的协调性研究[9][10];三是省域内研究生教育与经济社会发展的协调性研究。通过梳理众多文献发现,关于研究生教育与经济发展适切性研究存在“宏观探究多、中观讨论少”“整体概论多、专业分析少”“域外借鉴多、域内分析少”等问题。基于此,笔者依据高等教育内外部关系规律理论,通过定量和定性相结合的方法,全方位、深层次、多角度考察专业学位研究生教育与经济的适切性。

二、理论框架

1980年,潘懋元正式提出了教育的两条规律,简称教育的外部规律和内部规律。其主要包括三方面内容:一是教育作为社会系统中的一个子系統与其他子系统之间的相互规律。“教育必须与社会经济发展相适应”[11],所谓“适应”包含两层含义:一方面“受其制约”,另一方面“为其服务”。“受其制约”是前提,“为其服务”是方向。二是教育自身作为一个独立的系统,其内部各要素或子系统之间的相互关系。三是教育内部规律受到教育外部规律的制约,教育外部规律通过内部规律起作用。教育的内外规律以马克思主义唯物辩证法原理为哲学基础,以系统论为方法论基础,既相互区别,又相互联系;既相互依赖,又相互制约,被认为是“迄今为止对教育规律宏观体系最深刻、最全面也是最好的概括之一”[12]。固然在区域发展差异理论看来,受历史遗留、经济实力、科教基础等因素影响,教育特别是高等教育与经济在区域间出现错位是无可厚非的,甚至在一定时期内这种差异有所扩大也在所难免,但笔者认为,当前要逐步实现区域内教育与经济的基本适切,理由如下:一是必要性,区域间教育发展差异从深层次体现了社会地位的不平等,长此以往容易影响相对落后地区社会发展的持续性甚至引起不稳定因素。二是前提性,随着研究生教育由培养学术型人才为主向学术型和应用型并重的国家战略转变,专业学位研究生教育必定持续扩张,增加相对落后地区的专业学位授权点、授予单位和招生人数已是大势所趋。三是可能性,鉴于硕士专业学位审批权已下放至各省级学位委员会,省级统筹为实现区域内协调发展提供了可能。同时,国务院学位委员会、教育部等部委进一步提出,“不断扩大省级学位与研究生教育主管部门统筹区域内专业学位授权点的审核权限,增强专业学位教育为地方经济社会发展服务的能力。”“完善省域研究生教育布局。”四是独特性:本区域培养的人才符合、引领本区域的需求和发展。我国幅员辽阔,不同省份根据自身的比较优势形成了不同产业,并与当地的特殊社会环境紧密相连。各省产业特色的发展与创新均需要大量本地培养的专门人才。同时,市场调节和宏观计划下的人才流动很难解决特色人才需求问题。基于此,本研究根据教育外部规律及与内部规律的相互关系理论,引申构建专业学位研究生教育和经济的四维框架图。见图1。这一框架具体包括招生规模与经济总量的协调性、科类结构与产业结构的匹配性、培养主体与产业层次的一致性、单位分布与产业分布的吻合性四个维度。

三、问题分析

1977年,国务院批准了教育部制定的《关于高等学校招收研究生的意见》,规定“高等學校,特别是重点高等学校,凡是教师条件和科学研究基础比较好的,应从今年起,在办好普通班的同时,积极招收研究生”[13],标志着中断12年之久的研究生招生工作恢复,重新开启了我国研究生教育工作的新局面。在此背景下,湖北省研究生教育迎来蓬勃发展的春天,从1997-2017年的20年间,研究生招生数由5191人增长到51832人,招生单位从38个增长到84个,研究生学位授予点从780个(博士点180个,硕士点600个)增长到1103个(博士点242个,硕士点861个)。与此同时,专业学位研究生也迅猛发展,硕士专业学位点从3个增长到273个,博士专业学位点从0增长到9个,招生人数达到25416人,占当年招生总数51832人的49%,湖北省研究生教育已呈现学术型和专业型并重的局面。

(一)招生规模与经济总量:不相协调

招生规模与经济总量相协调是解决“数量应多少”的问题。省域经济总量决定了专业学位研究生的供需总量,并呈一定正相关性,具体表现在两方面:从供给侧来看,省域经济总量是教育经费来源的重要基础,既决定着R&D经费投入,又影响着生均资源获取。省域经济总量越大,可供R&D投入的经费越多,生均所受支持越强,招生数量也应越多。从需求侧来看,省域经济总量越大,行业生产规模越大,行业企业数量越多,可吸纳的毕业生就越多,招生数量也应越多。由表1可知,与粤、鲁、浙经济发达省份的GDP总量、招生规模、R&D经费相比,湖北省专业学位研究生教育规模大于经济规模,且省域千人注册研究生数高于全国均值,表明研究生量的积累已相对较多,必然产生教育资源浪费、甚至人才外流现象。从2007年开始,湖北省培养的研究生涌向广东的比留在省内的比例还高。此外,与其他三省相比,湖北省R&D经费投入强度、R&D经费(高等学校)与研究生在校生数量相对较低且低于全国均值,在同等招生数量条件下,生均获取资源较少。根据《中国科技统计年鉴(2018)》,湖北省研究生生均经费、生均导师、生均实验室、生均实践基地、生均R&D课题数均少于其他三省,这必然造成高层次复合型人才培养能力弱化和经济发展滞后的恶性循环。

(二)科类结构与产业结构:不相匹配

科类结构与产业结构相匹配是解决“结构要多好”的问题。一方面,产业结构是专业学位研究生科类结构划分的主要依据并是其重要的就业载体,这决定了科类结构的划分要适应产业结构并随之动态调整;另一方面,专业学位研究生作为向特定产业部门提供的高层次复合型人才,是推动产业结构优化、提高产业贡献率、促进经济发展最重要的生产要素。从科类结构来看,湖北省现有273个硕士专业学位授权点,覆盖40种硕士专业学位类型,除去39个警务硕士专业学位授权点,设有9个博士专业学位授权点,6种博士专业学位类型均已覆盖。根据《国民经济行业分类》(GB/T4574-2017)产业结构划分标准和专业学位类型设置方案,将科类结构对产业结构进行匹配,见表2。由表3可知,综合2017年湖北省第一、二、三产业的生产总值、贡献率、从业人员总数三项指标,三大产业比重呈现二、三产业齐头并进的格局。然而,第二产业和第三产业对应设置的专业学位类别比重悬殊,这表明第二、三产业人才供给和需求出现脱节现象。一方面,这会造成第二产业因高层次人才匮乏而产生智力支撑弱化、技术更新缓慢、生产效率低下、很难满足市场需求以及产业贡献率不足的问题。从20世纪80年代初至21世纪初,由于人才短缺和技术缺乏,产品研发跟不上市场节奏,以武钢、武船、鄂钢、二汽为代表的湖北省汽车、钢铁、冶金重点支柱行业市场占有率与改革开放前在全国的排位相比有较大幅度下降。另一方面,第二、三产业人才供给和需求出现脱节会导致第三产业人才培养过剩并出现短缺和过剩并存的结构性失衡问题,既不利于个人价值的实现,又不利于经济的长远发展。“每年有大量互联网、金融、医学专业的毕业生因本省找不到相应的岗位流向了北京、广东等高新技术企业和金融单位。”[14]

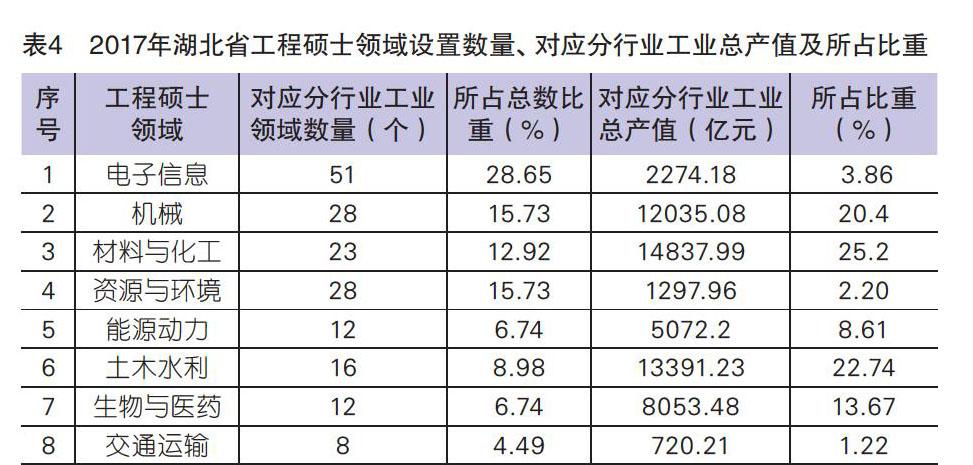

由于与第二产业对应的专业学位类别差距过大,且工程硕士领域涉及最广,便将其分离出来单独统计。虽然工程硕士设置的8个领域覆盖了湖北省全部工业门类,但通过SPSS软件对2018年工程硕士分行业工业领域数量点与工业行业总产值的Spearman相关性分析比较发现,二者不存在统计学意义上的显著相关性(Spearmans =0.133,p<0.05,N=8),表明工程硕士领域行业分布与工业领域的协调性较差,从结构方面表明工程硕士领域的设置并未充分考虑产业结构因素。由表4可知,在机械、土木水利、材料与化工领域设置的工程硕士数量与对应的以汽车制造、钢铁冶炼、石油化工为代表的传统重点行业工业总产值比例偏少,而与电子信息领域对应设置的以光电信息、物联网为代表的战略新兴产业比例偏多,表明全省工程硕士的人才培养虽然顺应了从传统产业向新兴产业转变的发展趋势,但并未同频共振,这势必影响湖北省工程硕士人才与第二产业的良性互动。

(三)培养主体与产业层次:不相呼应

培养主体与产业层次相呼应是解决“层次该多高”的问题。一方面,产业层次的升级决定了人才需求层次的提高和培养主体重心的下移。随着湖北省经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,产业层次不断升级,技术含量不断提高,生产工艺日益先进。同时,行业分工的细化和职业专业化程度的加深,对人才需求层次提出了更高要求。据《2014年湖北省人才服务机构市场供求情况分析报告》统计,“与2013年相比,用人单位对研究生的需求比例从4.3%增长到6.7%,对本科生的需求比例从39.9%下降到35.9%,表明用人单位越来越重视吸纳高学历和实用型人才”[15]。由表5可知,专业学位研究生培养单位、招生数量和学位授权点均以部属高校为主。部分新建地方本科院校无专业学位授权点,高职高专院校均无专业学位授权点。与地方高校相比,部属高校教育经费充足、师资队伍优秀、资源条件优厚。然而,学术性导向鲜明的部属高校从课程设置、教学方法、培养模式等方面能否满足专业学位研究生应用性的内在要求,值得关注。另一方面,人才供给层次对产业层次具有反作用。高层次复合型人才不仅是技术创新的发明者,更是技术实践的应用者,人才层次若能满足产业层次提升的需求将助推产业层次进一步升级,提高产业链位次,增加经济效益;反之,则会减缓产业升级步伐。由于产业技术人员素质无法满足产业层次升级的需求,造成湖北省“农业深加工水平低、工业新产品开发能力弱、高新技术产业和支柱产业的技术化进程滞后”[16],长期以来都是东南沿海省份原材料和初级产品的供应基地。

(四)单位分布与产业分布:不相吻合

单位分布与产业分布相吻合是解决“布局能多優”的问题。一方面,主导产业分布是培养单位优先布局的重要依据。与学术型研究生培养单位空间分布更注重满足科研条件不同,专业型研究生更注重产业布局,这是由专业学位自身特性决定的。由于自然资源禀赋的差异和要素成本的比较优势,使不同区域聚集成不同主导产业。作为区域经济发展的动力源,主导产业聚集到一定程度后会产生规模效应,即交易成本的大幅下降、生产经营效率的提高和整体配套效益的最大化,其构筑与发展需要大批高层次复合型人才,决定了人才流动的主要方向。另一方面,培养单位优先布局主导产业有助于产业进一步聚集。大量研究证明,知识溢出效应会随着空间距离的增加而减弱。因此,单位分布靠近主导产业可以最大效度地利用培养单位智力、技术、人才方面的优势,提高区域主导产业的技术创新能力、产品附加值以及综合竞争力,从而进一步巩固产业聚集优势,提高经济效益。当前,湖北省专业学位研究生教育空间布局和产业空间布局不相吻合,具体表现在两个方面:第一,专业学位研究生授权点和授予单位聚集程度过高,分布不均衡,且新兴产业涉及较少。由图2可知,一方面,当前专业学位研究生授权点、授予单位主要聚集在武汉,分别占到全省的81.2%、70%,这会降低人才需求的有效性、专业设置的针对性和培养过程的介入性。同时,涉及高新技术产业、战略性新兴产业和高端装备制造的专业学位授权点数量较少,如以理工科见长的华中科技大学、武汉理工大学的工程硕士领域主要集中在钢铁、汽车、石化等传统工业,高新技术产业涉及较少,很难满足拥有以东湖新技术产业开发区为代表的国家级高新区对人才的需求。另一方面,荆门、随州、孝感、鄂州的专业学位研究生教育处于空白,再加上市场机制下人才流动的趋利性,很难吸引外地人才来为本地经济社会发展服务,势必会进一步拉大与武汉、宜昌、襄阳的经济差距。第二,专业布局与空间布局不相吻合。根据产业梯度转移理论和湖北省产业战略发展规划,黄冈、鄂州、黄石三地组成的鄂东转型发展区是承接国外和沿海地区产业转移的集中承载地和推动老工业基地转型发展的典型示范区,而只在湖北师范大学、黄冈师范学院设置教育、体育、法律、社会工作等专业硕士授权点,无法支撑鄂东地区承接沿海劳动力密集企业,推动冶金、建材等传统产业升级。以恩施为代表的鄂西地区主要发展文化旅游、生态农业等“绿”色产业,而湖北民族大学并未设置旅游管理、农业、风景园林等与战略规划相契合的专业学位类型。

四、策略建议

历史上的湖北,惟楚有才、于斯为盛;今天的湖北,薪火相传、科教鼎盛。2017年,湖北省研究生在校生规模135587人,培养机构83个,规模位列全国第四,是研究生教育大省;湖北省有7所高校29个学科分别入选世界一流大学和一流学科,A类学科52个,同样居于北京、上海、江苏之后,位列第四,是名副其实的研究生教育强省。然而,2017年湖北省GDP总量达39367亿元,人均GDP为61882元,分别位于第七和第十一位。为了促进湖北省经济实现弯道超车,促进经济全面赶超,并以此为战略支点促进中部六省崛起,要革除体制机制弊端,充分利用研究生教育资源。

(一)合理确定招生规模,增加经费投入

第一,合理确定招生规模。一直以来,湖北省始终沿袭“存量决定增量”的招生模式,并形成了强劲的路径依赖。一方面,是历史遗留问题。“清末,晚清重臣张之洞督鄂18年,推动了湖北武汉政治、经济和军事的近代化,也促成了文教的近代化”[17],使湖北武汉成为新教育的发源地和全国性文教中心。新中国建立后,中南军政委员会又制订了以武汉为中心的院校调整方案,奠定了当今四大科教中心的基础性地位。另一方面,是体制原因,教育部发展规划司会同国家发改委等中央部门对分单位专业学位研究生及招生总数制订了年度计划,地方部门无权插手。因此,在制订招生计划时要充分发挥省级学位委员会、培养单位的作用,科学预测招生数量,改变中央政府单一、刚性的招生方式,尽量减少因过度招生而产生的资源浪费和人才外流的问题。第二,适度增加经费投入。长期以来,湖北省教育经费投入不仅低于经济发达省份,甚至低于全国平均水平。为此,在保持经济平稳快速发展的基础上,应逐年增加对于专业学位研究生教育的专项经费支持力度,以缓解生均获取资源较少而导致的培养质量低和经济发展滞后的恶性循环。

(二)以市场需求为导向,调整学科专业结构

学术性虽是研究生的固有传统,但专业学位鲜明的实践性、职业性和应用性特点决定了专业学位研究生的设置必须关照市场。市场调节是自发性的资源配置方式,具有灵活、高效、迅速的优势,可有效反映教育市场的供需信息,引导要素优化配置。首先,要整合“进口”与“出口”,形成产业结构、学科专业、课程设置动态调整的联动机制,强化产教结合的人才培养模式,加强行业、行会、企业参与专业学位研究生的人才培养力度,通过增设联合培养基地等方式,提高培养计划中的实践性环节。其次,要统筹“上位”与“下位”,根据区域特色、教育资源、社会需求,合理调整满足省内需求的学科专业,“及时更新专业学位类别的设置”[18],增强其设置的适切性。譬如:应适度增加以汽车制造、钢铁冶金、石油化工为代表的第二产业专业学位类型及比例,提高传统重点行业的创新能力和生产效率。同时,建立学科专业动态预警机制,对人才培养长期过剩、出现结构性就业困难的第三产业对应的专业进行调整,增强科类结构与产业结构的匹配性。最后,要联通“内部”与“外部”,完善学科目录,扩大培养单位的专业设置权。学科目录是培养单位分类招生、分类培养、分类授予学位的重要依据,在专业学位研究生教育制度建设和培养实践中发挥着重要导向作用,应与区域特色、经济结构、社会需求协调一致。然而,当前过于细化和固化的目录设计让学科设置跟不上时代变革,人才培养目标过于单一。为此,应按时按需调整学科目录,进一步扩大培养单位的专业设置权,允许根据区域特色、社会实际增加学科目录外的跨学科、交叉学科、横断学科,以顺应复合型人才的培养目标。

(三)下移培养重心,完善培养体系

随着经济社会发展对高层次复合型人才需求的日益增多,专业学位研究生招生规模越来越大、种类也越来越多。部属及省属重点高校应利用自身学术优势,集中精力培养学术型研究生。按照科学、合理、适时的原则,不断扩大专业学位类别、完善专业学位研究生授权体系,探索高水平应用型本科高校、高水平民办高校、特色高职院校申请开展专业学位人才培养。一方面,根据地方本科院校“地方建设、服务地方”的原则,结合学科优势、社会需求和发展战略,加快增设相关专业学位授权点。譬如:针对新冠疫情导致全省医护人员紧缺的问题,可在湖北医药学院尽快增设临床医学硕士授权点;根据鄂东转型发展示范区依托老工业基地的传统优势,推动冶金、建材等传统行业升级的契机,可在黄石理工学院增设工程硕士授权点。另一方面,“从专业学位教育的设立目的、本质属性和培养规格、目标来看,其与高职教育是紧密联系、高度相关的,这为两者实现衔接提供了内在依据”[19]。因此,可充分利用专业学位研究生和高层次职业教育培养目标相同、培养方式相近、教学方式趋同、师资队伍互通的特点,在主导产业鲜明、办学质量突出、学科专业悠久的高职院校开展专业学位研究生教育。譬如:根据随州重点发展专用车、特种车的布局,依托随州职业技术学院汽车、机电的学科优势,可增设工程硕士;利用在大别山南麓沿江及岗地重点发展种植业和林业的机遇,依托孝感职业技术学院的农林学科传统,可增设农业、林业硕士等。

(四)根据战略规划,合理布局单位

改革开放以来,湖北经济社会快速发展,但一直延续着粗放式的发展方式,产业聚合度偏低、产业层次偏低、新兴产业比例偏低。2019年,中共湖北省委十一届四次全体会议提出了“一芯两带三区”的产业布局,进一步确立了各区特色主导、全省产业协同、同步提升层次的产业布局分布状况,描绘出湖北省产业发展的壮美蓝图。首先,依据产业层次升级,谋划专业学位设置。根据湖北省战略部署,发展信息技术、节能环保、高端制造、物联网、环保汽车等知识技术密集、物质资源消费少、成长潜力巨大、综合效益好的战略性新兴产业已成为主导战略方向,优化升级专业学位设置,适度增加新兴产业专业学位授权点,满足人才需求。其次,根据区域主导产业,合理布局专业设置,有效提供人才支撑。充分利用沿海劳动密集型企业向内陆地区转移的契机,可在湖北师范大学、黄冈师范学院增设工程、工程管理等硕士专业学位;积极利用由长江三峡、神农架原始森林和武当山为重点组成的鄂西生态旅游文化圈,可在三峡大学、湖北民族大学等高校增设旅游管理、风景园林等硕士专业学位,为武当山、三峡以及神农架景区提供人才支撑。最后,鼓励专业学位研究生培养单位與附近主导产业缔结战略联盟。一方面,附近主导产业为专业学位研究生提供实践基地,并参与人才培养全过程,如课程内容、考核要求等;另一方面,培养单位为主导产业提供科技创新、技术服务和人才供给,从而形成可靠的人才培养共同体。

参 考 文 献

[1]关于深化研究生教育改革的意见[EB/OL].(2013-03-29)[2020-07-12].http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A22_zcwj/201307/154118.html.

[2]学位与研究生教育发展“十三五”规划[EB/OL].(2017-01-17)[2020-07-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html.

[3]习近平对研究生教育工作作出重要指示[EB/OL].(2020-07-30)[2020-08-15].http://china.cnr.cn/news/20200730/t20200730_525186303.shtml.

[4]关于加快新时代研究生教育改革发展的意见[EB/OL].(2020-09-04)[2020-09-15].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921_489271.html.

[5]王娜,杨勇.专业学位研究生培养的探索与实践[J].职业技术教育,2013(29):75-78.

[6]国务院学位委员会第27次会议关于印发《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》的通知[EB/OL].(2010-09-18)[2020-09-16].http://www.chinadegrees.cn/xwyyjsjyxx/zxkb/hyxx/yyxz/267719.shtml.

[7]许为民,张国昌,林伟连,张建.区域经济与研究生教育布局——美、英、日、中四国现状比较[J].比较教育研究,2005(1):20-24.

[8]郭跃.法国专业学位教育的特点及其启示[J].研究生教育研究,2012(1):91-95.

[9]张振刚,林春培,金文钧.基于研究生教育和经济协调发展的学位授权点区域布局研究[J].学位与研究生教育,2009(2):16-18.

[10]袁本涛,张文格.我国研究生教育区域分布特征及相关策略分析[J].高等工程教育研究,2005(6):82-85.

[11]潘懋元.教育的基本规律及其相互关系[J].高等教育研究,1988(3):6-12.

[12]程少堂.再论“教育的内部规律,教育的外部规律”说[J].高等教育研究,1995(4):20-26+55.

[13]何东昌.中华人民共和国重要教育文献(1976-1990)[M].海口:海南出版社,1988:1581.

[14]武汉那么多高校 为何留不住自己培养的人才?[EB/OL].(2017-02-20)[2020-09-18].http://news.sohu.com/20170220/n481183486.shtml.

[15]湖北发布2014人才市场供求报告 研究生薪酬报价降13%[EB/OL].(2015-03-27)[2020-09-19].http://hb.people.com.cn/n/2015/0327/c337099-24293108.html.

[16]陶良虎,张继久,邹德文.湖北产业机构优化与重点产业竞争力研究[M].武汉:武汉出版社,2006:31-32.

[17]李艳莉,周洪宇.张之洞在鄂近代化事业的一张亮丽名片——论张之洞与武汉近代文教中心地位的形成及其影响[J].湖北社会科学,2015(3):79-85.

[18]王梅,李小雪,马韶君.我国专业学位研究生教育质量标准框架的构建[J].职业技术教育,2020(1):24-29.

[19]孙粤文.论研究生专业学位教育与高等职业教育的衔接[J].职业技术教育,2013(16):35-39.