人文社科博士生科研能力增值影响因素分析

高 瑞

(北京航空航天大学 人文社会科学学院,北京 100083)

博士生教育的核心是培养博士生独立从事学术研究并创造新知识的科研能力,科研能力的高低是博士生培养质量的重要评价指标和直接体现[1]。人文社会科学(以下简称“人文社科”)博士生教育已经成为中国高等教育的有机组成部分,承担着为高等教育与人文社科发展、传承、创新提供智力资源的历史使命,高质量的人文社科博士生教育关乎着中国高等教育的未来,更关乎着中国人文社会科学的未来[2]。因此,研究人文社科博士生科研能力增值的影响因素,对于提升博士生的培养质量以及繁荣人文社科的发展有着重要的现实意义。

一、文献回顾

关于科研能力的界定,中国学者的研究可概括为“产出说”“活动说”和“综合说”三种观点。“产出说”认为,科研能力是个体产生创造性知识成果的能力;“活动说”认为,科研能力是个体在科研过程中所表现出的本领或技能;“综合说”认为,科研能力是个体完成科研活动所需要的身心条件[3]。

国外关于科研能力的界定与测量则是乏善可陈,学者多用科研能力的近义词来替代,如自我效能或胜任力[4]。

中国关于博士生科研能力影响因素的研究主要有四种类型:一是实证研究,李澄锋等[1]通过对2017年“全国博士毕业生离校调查课题”的8 207份问卷进行线性回归分析发现,课题参与数量对自然学科和社会学科领域博士生有显著的影响,课题参与质量对各学科博士生科研能力增值具有重要的影响;王海迪[5]基于38所研究生院高校1 729名学术型博士生的调查数据进行回归分析和因子分析发现,自我承认、人际归属抱负和社群贡献抱负对学术型博士生科研能力的促进作用较大;李永刚和王海英[6]通过对36所研究生院高校的3 270名理工科博士生进行的问卷调查分析,理工科博士生科研能力发展的影响因素包括入学方式、导师学术身份、导师指导博士生数量、科研项目的参与和不同层次的实验室。二是比较研究,陈小鹏和张三保[7]分析了美国博士生科研绩效的影响因素,包括个体层次方面的因素(动机、内在冲动、态度和兴趣、认知形式、能力、工作习惯和年龄)、组织层次方面的影响因素(学校背景、组织氛围)、个体与组织交互方面的影响因素(与导师互动、与同学互动)。三是个案研究,吕旭峰和童金皓[8]以Z大学为个案探讨了研究型大学博士生科研驱动力的内在因素(学术职业目标、对研究的兴趣、高水平成就和学术价值判断)与外在因素(学校和院系的科研要求、导师指导和要求、助研津贴、实验室条件、学术数据库建设、参与国际交流与合作)。四是思辨研究,程凤农[9]在介绍中国博士生科研能力现状的基础上,认为博士生生源、科研经费与条件的有效供给、博导与培养方案、制度约束是制约博士生科研能力提升的因素。

上述关于博士生科研能力的研究成果,进一步丰富和完善了博士生教育研究的理论成果,但也存在着一定的局限和不足,如研究对象忽视了人文社科在读博士生这一重要群体,研究方法很少涉及质性研究。而文章正是以“双一流”建设大学人文社科博士生为研究对象进行的质性研究,基于在读博士生的视角探究人文社科博士生科研能力增值的影响因素。

二、研究设计

(一)研究对象

质性研究是对某一个研究问题进行比较深入的探讨,样本一般比较小,采取的是“目的性抽样”原则,即抽取那些能够为文章问题提供最大信息量的人或事[10]。按照目的性抽样方法,选取8位“双一流”建设大学人文社科在读博士生为研究对象,研究对象基本信息如表1所示。其中,女性3人,男性5人。涵盖教育学、管理学、经济学、文学、历史学、法学6个学科。二年级博士生1人,三年级博士生6人,四年级博士生1人。研究对象所在学校层次均为“双一流”建设大学,其中一流大学A类5人, 一流学科大学3人,学校所在区域包括北京、天津、江苏、上海和湖北。这些受访者科研能力较强,截至受访时平均发表CSSCI论文5.375篇。

表1 人文社科在读博士生访谈对象信息

(二)研究方法

该文主要采用深度访谈的研究方法。对8位研究对象的访谈主要采取面对面的深度访谈,辅之以电话或微信视频的方式。访谈历时两个月,每位访谈对象的访谈时间为50分钟左右,主要围绕两个核心问题展开:第一,您认为人文社科博士生科研能力增值的影响因素有哪些?第二,您认为应如何有效提升人文社科博士生的科研能力?访谈结束之后,笔者将访谈资料进行文本转换,然后编码、分析和提炼。

三、影响人文社科博士生科研能力增值的因素分析

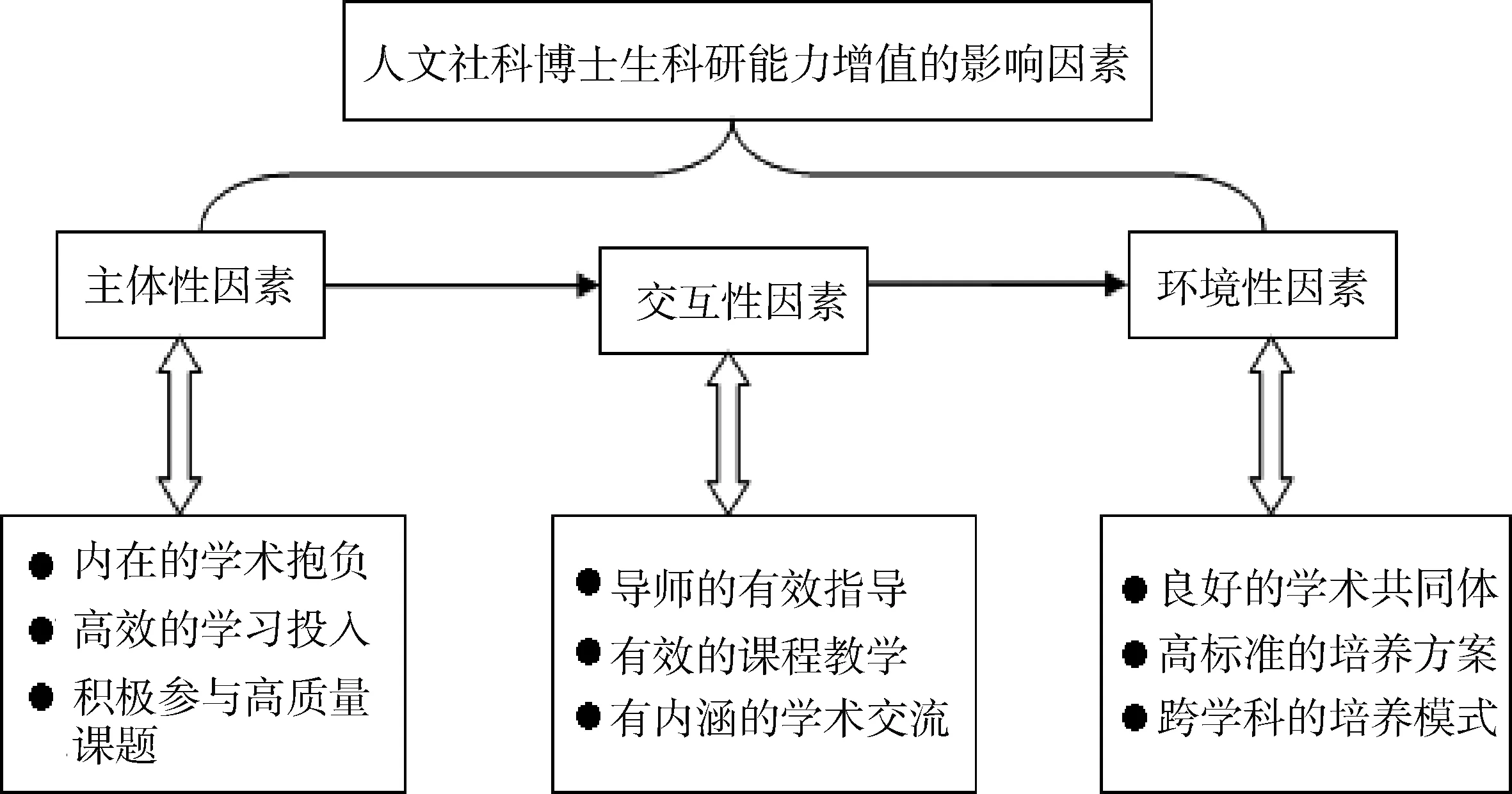

在已有研究成果的基础上,通过对访谈资料的编码、分析和提炼,将人文社科博士生科研能力增值的影响因素归纳为主体性因素(包括内在的学术抱负、高效的学习投入、积极参与高质量的课题研究)、交互性因素(包括导师的有效指导、课程教学的有效性、有内涵的学术交流)和环境性因素(包括良好的学术共同体、高标准的培养方案、跨学科的培养模式)。

(一)主体性因素

1. 内在的学术抱负

内在的学术抱负是人文社科博士生科研能力增值的前提。Kasser和Ryan[11]在其抱负指数理论中,将抱负分为内在抱负和外在抱负,其中内在抱负对学业表现有稳定、显著的正影响,而外在抱负对学业表现的影响并不明晰[5]。Lovitts[12]认为,动机、智力、知识、思维风格和个性是博士生研究水平的影响因素,其中以学术兴趣、激情以及强烈自我实现需要为特征的内在动机对于博士生的研究能力尤为重要。受访者a说:“我是发自内心地喜欢学术,积极参加每次学院组织的读书会,认真研读经典名著和文献,并不断反思,规范论文写作,在研读和写作中成长进步。”受访者c坚定以学术为业的学术信念,高度自律,满怀学术激情,这种内在的学术抱负激励着她在学业上不断精进,进入博士生二年级时就已经在《中国高教研究》《华东师范大学学报(教育科学版)》和《高等教育研究》等核心期刊发表了自己的研究成果。

2. 高效的学习投入

高效的学习投入是人文社科博士生科研能力增值的保障。有学者通过实证研究发现,博士生在学习、科研上的时间投入程度对其能否按期完成学业有非常显著影响。博士生每天花在学习、科研上的时间每增加2小时,延期发生比可降低14.1%[13]。8位受访者每天花在学习科研上的平均时间为12小时,最多者达15小时,最少者为8小时。人文社科博士生既要“耐得住寂寞”,又要“坐得住冷板凳”,图书馆中长年累月、长篇累牍地潜心研读和苦思冥想,对研究方法的学习与琢磨,与导师和同学频繁的交流和沟通,无数次的论文修改与斟酌,这些是科研能力增值所必经的磨练,都需要付出较多的学习时间。除此之外,人文社科博士生还要高度自律,保证自主学习的效果,正如Phillips和Pugh[14]在《如何获得博士学位:研究生与导师手册》中开篇所指出的:“自我管理是博士生教育的关键,你必须为自己的学习研究负责,直到获得博士学位。”

3. 积极参与高质量的课题研究

积极参与高质量的课题研究是人文社科博士生科研能力增值的关键。李澄锋等[1]通过实证分析发现,课题参与质量对博士生科研能力增值具有显著正向影响。相较于课题参与数量,课题参与质量对博士生科研能力增值的影响更大。8位受访者都曾积极参与过不同级别的研究课题,并提到辅助性的参与方式,如录入数据、查阅文献等,对科研能力的提升没有显著的影响,而高质量的课题参与,如承担子课题、设计问卷、实地调研、撰写研究报告或论文,对科研能力增值的效果较为明显。受访者b和e在高质量的课题研究参与中受益匪浅,尤其是参与的国家社会科学基金项目,受到了系统的学术训练,发表了多篇有影响力的学术论文,并且其中的子课题成为了毕业论文的选题。

(二)交互性因素

1. 导师的有效指导

导师的有效指导是人文社科博士生科研能力增值的助推剂。贝尼塔·巴恩斯(Benita Barnes)通过对25位优秀导师的深度访谈,发现优秀导师的学术指导具有四大特征:①和学生之间形成一种伙伴关系;②学生持有一种关怀的伦理;③兴致勃勃地投入学术指导中,将之视为塑造学生的个人实践;④是反思性的实践者[15]306。简言之,导师的有效指导,一方面,可以形成良好、和谐的师生互动关系,这种融洽的师生关系有助于提升博士生的科研能力;另一方面,可以促进师生共同体和生生共同体的交融。正如受访者e所说:“愈来愈发现导师的有效指导真的太重要了,一语中的,直指问题的要害,让我少走很多弯路。在学术训练的道路上本已陷入迷茫,经导师指点,从迷茫中迎来柳暗花明。”受访者d认为,当前博士生培养中越发凸显的延期毕业现象以及培养质量备受质疑,与导师的指导成效有很大关联,导师“博而不导”、师生关系异常等现象普遍存在,因此希望所有的导师能够认真履行职责,切实以教书育人和立德树人为中心,争做名副其实的导师。8位受访者在访谈中都重点谈到了导师有效指导的重要性,一致认为高质量的师生关系,导师的科研能力、指导能力、授课能力等对博士生科研能力的增值有着重要影响。

2. 课程教学的有效性

课程的有效性教学是人文社科博士生科研能力增值的黏合剂。有效的教学既是“以学定教、教学相长、以学评教”的教学,也是“以学生学习为中心”的教学[16],更是在教学中融入科研理念、教研相长的教学。“有效性”的教学有助于博士生掌握基础的专业理论知识和扎实的研究方法,是人文社科博士生提升科研能力的重要途径。然而据相关调查显示,博士生的课程学习与科研训练相脱节,课程教学内容知识面狭窄、前沿性不足,教学方式较为单一,教师的话语权偏多[17]。这种博士生课程教学的“无效性”渐渐限制和约束了人文社科博士生科研能力的增值,博士生培养单位亟需改进和提升人文社科博士生的课程教学质量。受访者d对博士生课程的设置颇有抱怨,认为很多课程只是为了修学分,好在也有个别授课教师将研究与教学相结合,在教学中融入研究理念。

3. 有内涵的学术交流

Becher和Trowler[18]认为,学术研究最根本的就是交流。有内涵的学术交流,既能拓展博士生的学术视野,又能积累博士生的前沿知识,是人文社科博士生科研能力增值的引力。学术交流包括两个方面:一是国内外高质量的学术会议;二是公派留学,包括联合培养、短期访学等途径。受访者a参加过多场中国本专业的学术年会和相关论坛,同时也参加了英国、美国以及欧洲等的相关学术会议,有机会与众多优秀的学者进行学习与交流,科研能力增值幅度较大。受访者f曾在美国约翰·霍普金斯大学访学一年,访学经历提升了其学术英语交流能力、国际学术交流意识、国际学术合作能力和学术研究能力,尤其在论文产出方面更是成效显著,分别在中国的CSSCI期刊和国际的SSCI期刊上发表了自己的相关论文。

(三)环境性因素

1. 良好的学术共同体

学术共同体可以为博士生提供融洽的学术交流平台,有效助力人文社科博士生科研能力的增值。乔治·沃克和克里斯·M·戈尔德[19]指出:“学术共同体以知识为中心,同时以关系为基础,其重要性在于创建环境,使得所有合格学生在无尽可能的环境下取得成功,成为本学科、学术界负责任的守护人,为更大社群做出贡献。”也正如约翰·亨利·纽曼[20]在其著作《大学的理想》中所描述:“当一大批具有青年所有敏锐、心胸开阔、富有同情心、善于观察等特点的年轻人相聚在一起,自由地互相融合,毫无疑问,即使没有教师教,他们也肯定会取长补短、共同进步。”受访者a,b,c,e,h都是学术共同体的受益者,尤其是受访者h,她说:“学术共同体对我的影响较大,尤其是‘师门’这一非正式组织,‘师门’的读书会、主题研讨会和组会为我科研能力的增值奠定了基础,既提高了我的学术论文写作水平,又锻炼了我的学术沟通能力。感恩导师,感谢‘同门’。”

2. 高标准的培养方案

高标准的培养方案是人文社科博士生科研能力增值的动力。培养方案是博士生培养过程中的指导性文件,规定着博士生的培养目标、课程设置、学分要求、学位论文以及发表论文的标准,博士生的所有培养环节都与培养方案紧密相关。高标准的培养方案倒逼着博士生不断提升自己的科研能力,促使博士生自主学习和自主研究。博士生学习要达到两个目的:一是化性起伪,即通过学习从自然人成为理性人,主要标志是“自主学习”;二是转识成智,即通过学习从知识接受者成为知识生成者,主要标志是“自觉探究”[21]。受访者d的培养方案中对于毕业要求有如下规定:①修完所有课程,并取得相应学分;②有国际交流的经历;③学位论文符合答辩的要求;④发表5篇CSSCI期刊论文。如此高的毕业要求使受访者d不敢懈怠,每天废寝忘食,努力学习。

3.跨学科的培养模式

跨学科的培养模式是人文社科博士生科研能力增值的催化剂。Leshner[22]认为,博士生跨学科教育的目标是使学生探索多学科领域的知识,通过团队研究训练他们的协作能力和方法,从而培养具有跨学科素质的高层次人才,促进学术创新,有效解决紧迫的、复杂的社会和自然问题。基于此,人文社科博士生的跨学科思维、跨学科理论知识、跨学科研究方法等,都有助于提升博士生的科研能力。正如受访者g所言:“尽管我是教育学专业,但我更注重于社会学、管理学、经济学、哲学等学科知识的学习,很多运用教育学理论解释不通的教育问题,借助跨学科的相关理论,往往会柳暗花明。另外,我们学校重视跨学科课程的学习,必修课中要求必须至少选修一门跨学科的课程。”

四、人文社科博士生科研能力增值的建议

综上所述,如图1所示,人文社科博士生科研能力的增值受主体性因素、交互性因素和环境性因素的影响,其中主体性因素起决定性作用,交互性因素起保障作用,环境性因素起助推作用,它们之间相互影响,相互作用,环环相扣。基于此,培养单位、博士生导师、博士生个体需三方合力,方能有效实现人文社科博士生科研能力的增值。

图1 人文社科博士生科研能力增值的影响因素

(一)培养单位:进一步完善相关的培养制度,积极营造浓厚的学术氛围

1. 进一步完善相关的培养制度

博士生学术训练的制度外壳与技术内核之间的链接较为紧密,一方面,制度所体现的价值规范、意义系统既来自于社会又根植于其所要保护的技术内核;另一方面,凝结进制度中的元素或某些规定的学术训练环节大多是从博士生培养的大量实践活动这一“技术内核”中概括和抽取出来的[15]157。鉴于此,培养单位应进一步完善相关的培养制度:首先,凸显培养方案的高标准。对博士生培养的各环节(如课程学习、开题报告、学术交流、论文发表、预答辩、答辩等)高标准,严要求,重质量;其次,注重跨学科的培养模式。最后,大力改进和提升博士生课程教学质量。

2. 积极营造浓厚的学术氛围

学术氛围是大学文化的深层次内容,是通过各类学术性制度和活动积淀形成的学校本质、个性、精神面貌的集中反映[23]。良好的学术氛围能够点燃博士生的学术热情, 激发博士生参与学术活动的兴趣, 让博士生乐于投身学术活动之中, 启迪创新思维, 提高创新能力[24]。因此,培养单位可以通过整合、共享资源积极营造浓厚的学术氛围,提供自由、民主、开放的学术环境,举办高水平的学术交流活动,加大学术交流资助力度,鼓励博士生积极参加国际交流。

(二)博士生导师:建构高质量的师生关系,促进交流互动的有效性

1. 建构高质量的师生关系

已有研究表明,高质量的师生关系是人文社科博士生科研能力增值的关键。建构高质量的师生关系,可以从师生关系的三个维度着眼[25]:首先,师生关系的结构维度是博士生与导师之间联系的整体模式,表现为博士生与导师联系和接近性的程度,导师要保障对博士生的指导频率,做到实时指导、适度指导和适当指导;其次,关系维度体现为博士生与导师在互动过程中建立起的信任程度,导师在博士生的培养过程中须严格把控关键节点,有原则地指导,并以积极的鼓励为主;最后,认知维度则反映为师生之间是否拥有共同的学术理想、目标、认知理解以及话语体系等,因此,在博士生培养期间师生之间应相互尊重、支持、理解、认可、学习,形成教学相长、科教融合且和谐稳定的关系。

2. 促进师生之间交流互动的有效性

导师与博士生之间的交流互动,应是清晰的、建设性的和频繁的[26]。具体可分为三个层次[27]:一是表面互动,即博士生没有机会参与导师的科研项目,未能从研究中获得有益的知识和思维启发;二是 价值共享,即博士生高质量参与导师的科研课题,能够与导师就研究内容在认知层面进行有效沟通,且交互的信息“含金量”高,对研究内容和结果实现价值共享;三是心灵交融,博士生在与导师交流互动过程中,不仅增值了科研能力,更感受到导师的治学水平与人格魅力,对导师产生强烈的认同感、亲近感等。为保障博士生与导师双向交流互动的有效性,应以价值共享为基,以心灵交融为魂,避免表面互动。

(三) 博士生个体:增强最优的心流体验,培养良好的内部人身份认知

1. 增强人文社科博士生最优的心流体验

心流体验(Flow Experience)最早由美国著名心理学家米哈里·契克森米哈赖[28]于20世纪60年代提出。 他认为,当一个人专注于某一件事时,会产生心流,表现为注意力高度集中、感觉时间飞逝、心情愉悦等。他还指出产生心流体验有三个基本条件:一是有明确的目标;二是能及时得到结果反馈;三是个人技能与挑战的平衡。当产生心流体验的时候,就会全神贯注投入并享受其中,这也是心流体验最重要的特征。据此,人文社科博士生科研能力的增值有赖于最优的心流体验,那么,又该如何增强人文社科博士生的心流体验,笔者认为有四个途径:首先,是高度自律。人文社科博士生要高度自律,增强自主学习意识。其次,是笃定信念。人文社科博士生应坚定信念,怀学术激情追学术志业。再次,心理健康。人文社科博士生应培养健康的心理,成就学业梦想。最后,自觉、主动地融入学术共同体[29]。

2. 培养人文社科博士生良好的内部人身份认知

“内部人身份认知”概念最早是指组织成员所获得的个人空间和接受程度的感知。博士生既是专业知识的学习者,又是从事科研工作的研究者,良好的博士生内部人身份认知是高等教育发展水平及博士生学术支持的重要标志,并有利于衡量其职业发展前景,持续追踪其能力变化[30]。如何培养人文社科博士生强烈的内部人身份认知,笔者认为有四个途径,分别为树立内在的学术抱负、增强科研自我效能感、积极融入学术共同体、专业课程的有效学习。其中积极融入学术共同体是较为重要的途径,正如Jazvac[31]所言:“在学术共同体中,师生之间的对话与互动,会增强博士生投入学术研究工作的积极性”。也如Pyhalto等[32]所说:“融入学术共同体的博士生拥有更高水平的内部人身份感知,在面对研究困境时更有毅力并倾向于采取更多创新行为。”