武汉:“红色故里”彰显英雄底色

君懿 新安

武汉,素有“九省通衢”之称,自古以来就是长江的咽喉要津。在中国近代史上,武汉扮演着极为重要的角色。从清末的汉口开埠到张之洞的汉阳铁厂,从楚望台的首义炮声到大革命的滾滚洪流,武汉见证了近代中国的大变局,并不断将中国革命推向高潮。1919年“五四运动”以后,马克思主义在中华大地上广泛传播,武汉成为继上海之后又一个早期建立党组织并掀起革命浪潮的城市。在陈独秀、李汉俊等人的积极协助下,董必武、陈潭秋、包惠僧、刘伯垂、赵子健等人决意在武汉筹建“共产党武汉支部”。大革命时期,武汉更是成为全国革命的中心和国共合作的重要政治舞台,被世人誉为“赤都”。

1927年7月,正当北伐胜利在望之际,以汪精卫为首的武汉国民党反动派撕下伪善的面具,与南京的蒋介石集团同流合污,史称“宁汉合流”。随后,在国民党反动派的密谋下,汪精卫向武汉的共产党人举起屠刀,悍然发动了“七一五”反革命政变。“万马齐喑究可哀”,面对国民革命所遭受的巨大挫折,不惧白色恐怖的共产党人齐聚武汉,在攸关党和革命事业前途与命运的关键时刻,召开了我党历史上第一个具有重要转折意义的会议—“八七会议”。毛泽东在会上力挽狂澜,提出了“枪杆子里出政权”的著名论断,从而为“危急存亡之秋”的中国革命指明了新的方向。此外,武汉还一度作为中共中央机关所在地,不断谋划和推进中国革命向前发展。随着抗日战争和解放战争的全面胜利,英雄的武汉人民最终与全国人民一道迎来了新的曙光。

抚院街、都府堤、三教街、珞珈山……百年沧桑巨变,今日武汉的繁华之下,沉淀着半部新民主主义革命史。就让我们踏寻先辈们的足迹,去探访这座彰显英雄底色的“红色故里”。

“红色摇篮”—抚院街97号

悠悠黄鹤楼,寂寂抚院街。历史上的武昌抚院街,可谓人烟辐辏、车马骈阆的商贸集市。如今,抚院街的地名早已消逝于历史长河之中,成为民主路的一部分。这里南临黄鹤楼所在的蛇山,不远处是闻名遐迩的小吃街户部巷。来自全国各地的游人,一面饱览横亘于长江之上的武汉长江大桥,一面穿行于熙熙攘攘、人声鼎沸的闹市街区。或许他们并不知道,今天看似寻常的幸福与抚院街97号有着怎样的联系。上溯至20世纪20年代,面对内忧外患、苦难深重的中国,想必绝大多数的武汉市民尚不知“马克思主义”为何物。然而,就是有这么一些人,他们肩负国家与民族兴亡重责,在喧嚣嘈杂的闹市街区中,苦苦探寻着中华民族的前途与未来。

1920年10月,抚院街97号作为董必武的寓所,成为武汉马克思主义者的秘密活动场所,中共武汉早期党组织就在此成立。早在6月初,参与中共上海早期党组织筹建工作的湖北人李汉俊,就给董必武这位前清秀才、参加“辛亥首义”的老革命去信,信中详细介绍了马克思主义在上海传播的情况,并建议尽快在武汉筹建马克思主义的宣传组织。同时,作为党的早期创始人之一,陈独秀也委派刘伯垂抵汉,发动组建武汉共产主义小组。不久,董必武、陈潭秋、包惠僧、刘伯垂、赵子健等一批怀有崇高理想和献身精神的革命志士,在抚院街97号内召开秘密会议,宣告武汉共产主义小组的成立,当时取名为“共产党武汉支部”。他们租用了武昌多公祠5号作为活动机关,门前挂有“刘芬律师事务所”,以掩护党的秘密活动。

1921年春,武汉共产主义小组又先后吸收了失业工人赵子俊,进步教师刘子通、黄负生等人入党。他们积极从事工人运动,把平民夜校、识字班办进了武汉的纱厂、烟厂、兵工厂,“哪里有工人,哪里就有共产主义小组”活动的身影。1921年7月,董必武和陈潭秋作为湖北地区党组织的代表,出席了在上海举行的中国共产党第一次全国代表大会。他们怀揣改造中国的梦想,点燃自己的热血,在中华大地上播撒革命火种。

都府堤的红色印记

在武昌中华路街道,有一条560米长的小街巷。此地与武汉其他街巷并无二致,但居住在这里的社区居民对发生在此地的党史却是如数家珍。短短的小街巷,每年吸引着数百万名参观者慕名前来。可以说,小街巷的每一米都铭刻着大革命时期峥嵘岁月的历史印记,它就是闻名全国的红色教育基地—都府堤。

据史料记载,在都府堤一带原有“司湖”“筷子湖”等湖塘。为了防止湖水漫灌,清代时人们在此筑堤。因堤直通都督府衙门,故名督府堤,亦称都府堤。如今,随着武汉城市规模的急遽发展,城内的湖塘与堤坝早已无迹可寻,唯有都府堤的地名保留下来,并延传至今。

都府堤,可谓“中国第一红街”,农讲所、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆等一批红色文化遗址就位于这条短短的小街巷上,这里也就成为展示中国革命历史的窗口,成为宣传革命精神的基地,是大革命时期中国共产党在武汉革命斗争记忆的重要缩影。徜徉于“红色街巷”之中,很多游客不禁会问:为什么这条小街巷会拥有如此众多的革命遗址?这其中又有哪些感人至深的故事呢?

“党史上的多个第一”—中共五大会址纪念馆

走进都府堤20号,映入眼帘的便是“中共五大会址纪念馆”。1926年12月,北伐军攻克武汉三镇,国民政府从广州迁至武汉,武汉遂成为全国革命的中心。1927年4月12日,蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变,国民革命遭受巨大挫折。正当革命处于生死存亡的紧要关头,4月27日至5月9日,来自全国各地的代表齐聚武汉,出席中国共产党第五次全国代表大会。当时的都府堤20号是武昌高等师范附属小学所在地,武汉早期党组织负责人陈潭秋就在此任教。他以教书作为掩护,积极从事革命活动,这里一度成为湖北革命运动的指挥机关与斗争前哨。

中共五大會址的主体建筑始建于1918年,内有7栋中西合璧的砖木结构建筑,包括马蹄形教学楼、小礼堂、风雨操场、教工宿舍等。1927年4月27日,中共五大会议就在风雨操场上举行开幕式。4月29日至5月9日,因革命形势所迫,会议转移至汉口黄陂会馆内继续召开。出席中共五大会议的代表有陈独秀、蔡和森、瞿秋白、毛泽东、任弼时、刘少奇、邓中夏、张国焘、张太雷等80多人,他们代表了当时全国的5.7万名党员;维经斯基、鲍罗廷等共产国际代表也出席了会议。

中共五大会议提出了争取无产阶级革命领导权、建立革命民主政权和实行土地革命等一系列原则,通过了《政治形势与党的任务议决案》《土地问题议决案》等议案,并创造了“党史上的多个第一”。第一次选举产生了党的中央监察委员会,确立了党的组织原则,建立起了较为严密的党的组织体系和工作制度,对加强革命时期党的建设产生了深远的影响。在中共五大会议上,还第一次提出设立党的中央政治局及其常务委员会,明确将中央政治局及其常务委员会作为党中央的领导机构,负责处理党的日常事务。在中共五大会议上,还第一次明确提出要创办中央党校。陈独秀在会议上指出,党中央计划在武汉设立“两个部并拥有五百人的党校”,同时拟在中央委员会上增设“党校委员会”,由瞿秋白担任书记。5月22日,中共中央政治局常委会决定在武昌创办中央党校,首批计划招收300名学员,学期6个月。然而,随着汪精卫发动“七一五”反革命政变,这一创举终未实现。

中华人民共和国成立以后,为了保护中共五大会址这一革命历史遗迹,武汉市人民政府对会址修缮一新,并增设了陈潭秋烈士早期革命活动旧址纪念馆,以此缅怀党的早期创始人陈潭秋烈士的丰功伟绩。

“最后一段团聚时光”—武昌毛泽东旧居

中共五大会址不远处便是位于都府堤41号的“武昌毛泽东旧居”。1927年,在武汉从事革命活动的毛泽东携夫人杨开慧以及儿子毛岸英、毛岸青和毛岸龙,在此度过了一家人“最后一段团聚时光”。当时,毛泽东正在临街不远处的“中央农民运动讲习所”内主持工作。他每天日理万机,不是忙于授课,就是召开会议,往往直至深夜才回到寓所。回家后的毛泽东也总是顾不上吃饭,伴着油灯在书桌前伏案写作。1927年4月4日,这一天正是农讲所举行开学典礼的日子,杨开慧和毛泽东的第三个孩子毛岸龙呱呱落地。虽然近在咫尺,可是毛泽东在第四天才在百忙中抽时间来到医院,看望妻子和儿子。如今,馆内还陈列着毛泽东一家在此所使用过的日常物品。

为了更好地组织和开展农民革命运动,也为了真实了解中国农村的现状,1927年1月4日至2月5日,毛泽东奔赴农民革命斗争最激烈的湖南湘潭、湘乡等地考察,行程700多千米,足迹踏遍5个县,获取了大量鲜活的第一手资料。返回武汉后,毛泽东在都府堤41号寓所内挥笔疾书,只用了4天时间就完成了《湖南农民运动考察报告》,用大量不可辩驳的事实论述了农村革命的伟大意义,并对农民革命斗争提出了具有远见卓识的建议。

武昌毛泽东旧居系1967年在原址上复建而成,整个建筑坐东朝西,展厅面积约900多平方米,院内呈三进式布局,以砖木结构为主,基色为青砖灰瓦,是一座典型的江南民居。如今,正门的匾额上题有郭沫若手书的“毛泽东同志旧居”7个金色大字,馆内还陈列有夏明翰、彭湃、蔡和森等革命同志在此生活和工作时的情况介绍。

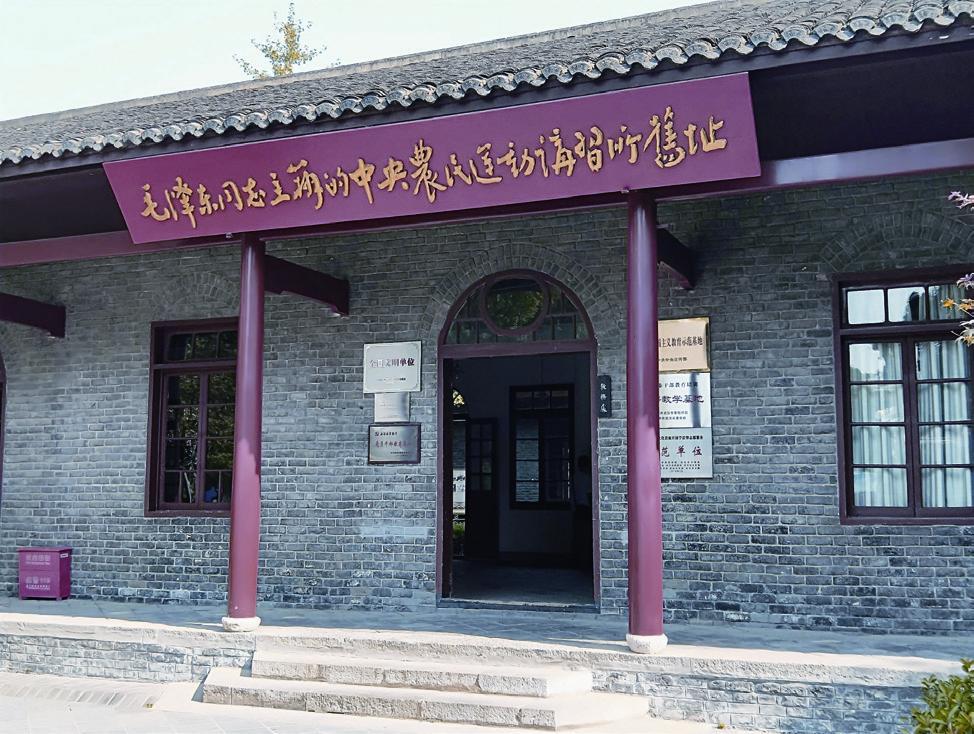

“农民革命的大本营”—武汉中央农民运动讲习所

行至都府堤北端巷尾,便来到了红巷(原名黉巷)13号,这里就是赫赫有名的“武汉中央农民运动讲习所”,当时称为“中国国民党中央农民运动讲习所”。农讲所旧址,原为清末湖广总督张之洞所创办的北路小学堂,占地面积达1.2万平方米,共有4栋主体建筑,均为晚清学宫式砖木结构,主色调以青瓦灰砖为主;建筑遗址内的斗拱与榫卯等如今依旧保存完好;正中间设有一个大操场,将教学区与生活区分隔开来。

大革命时期,在国共合作的背景下,为了积极培养农民运动骨干,各地均先后创办了农民运动讲习所。北伐军攻克武汉后,湘鄂赣农民运动蓬勃而兴。为了适应这一新形势,1926年11月,担任中共中央农民运动委员会书记的毛泽东,提出在武汉创办农民运动讲习所。12月,毛泽东从上海抵达武汉,与国民党筹商创建事宜。武汉中央农民运动讲习所成立后,毛泽东、邓演达、陈克文等人出任常委,并面向南方数省招收农民运动骨干。1927年初,农讲所开学后,恽代英、瞿秋白、彭湃、方志敏、李汉俊、李达等人均先后在此授课。毛泽东更是亲自担任《农民问题》和《农村教育》等课程的教学工作,并向学员宣讲他在湖南调查农民革命运动的情况。6月18日,首批学员顺利毕业,他们中的大多数人担任了各地农民协会特派员,成为日后农民革命运动中不可或缺的中坚力量。