中东地区B油田上白垩统Khasib组沉积微相特征及缓坡模式

吴 婷, 段新国

(油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059)

缓坡生长发育与构造背景、全球板块构造演化和海平面变化密切相关,一般发育在相对稳定的构造条件下,常见于受热沉降控制的早期被动大陆边缘[1]。W.M.Ahr[2]首先提出缓坡沉积相模式,即从近陆浅水地区逐渐过渡到深水盆地区的具有平缓斜坡的碳酸盐台地边缘类型。J.L.Wilson[3]指出,由于碳酸盐台地的加积作用,碳酸盐缓坡可以转化为碳酸盐台地。J.F.Read[4]进一步将其分为两种类型:均一缓坡和末端变陡缓坡。T.P.Burchette等[5]将缓坡分为内缓坡、中缓坡、外缓坡和盆地。在国内外碳酸盐岩研究的基础上,结合实际情况,国内许多学者也描述了缓坡相。顾家裕等[6]将台地分为缓坡开放型台地和缓坡封闭型台地。金振奎等[7]将缓坡归为斜坡相,进而分为上缓坡和下缓坡亚相。内缓坡的岩性类型为颗粒灰岩、泥粒灰岩、黏结灰岩和灰泥岩,具交错层理、不规则层理和生物扰动构造等。中缓坡和外缓坡岩性类型以泥粒灰岩和再沉积的颗粒灰岩、泥粒灰岩和灰泥岩为主,中缓坡发育丘状交错层理,外缓坡发育生动扰动和纹层构造[5]。

扎格罗斯、维典-美索不达米亚、中阿拉伯和鲁卜哈利盆地是中东主要的油气富集区[8]。其中美索不达米亚盆地的白垩系是重要的产层,该盆地一半以上的油气产量都来自白垩系[9]。此前,晚白垩世的Khasib地层并不被认为是中东地区勘探的目标,但测试结果证实,以该地层为储层的某些油井原油日产量达到了3万桶(1桶=158.988 L),Khasib组是Ahdad、Balad、Samarrah和Tikrit等油田的重要储层[10]。

由于大多数结论缺乏具体的沉积微相特征及模式,或未将Khasib组作为重点层位研究,制约了研究区的勘探与开发。因此笔者拟通过最新的岩心、测井、地震和碳氧同位素等资料,对沉积微相与沉积模式进行细化研究,提出更加符合B油田的缓坡沉积模式,以此为B油气田下一步油气地质基础研究提供参考。

1 地质背景

1.1 概况

B油田位于中东地区伊拉克中部,朝向NW-SE方向。区域构造上向东北方向朝向扎格罗斯褶皱带,向南延伸的是包含侏罗纪和白垩纪时期特提斯海洋沉积的美索不达米亚前深盆[11](图 1)。研究区位于美索不达米亚盆地基底最深、沉积物最厚、构造相对稳定的中部。古生代时期,伊拉克地区的加里东和海西构造运动都不活跃,构造运动发生在晚三叠世-中侏罗世、早-中白垩世以及中新世之后[12]。伊拉克中部的白垩系分为AP8和AP9巨地层(图2-A)。

图1 中东地区B油田地理位置及古地理图Fig.1 Geographical location and paleogeographic map of B Oilfield in the Middle East (据Al-Ameri等[13]、A.A.M.Aqrawi等[14]修改)

阿拉伯板块形成于前寒武纪。晚寒武世-早奥陶世,伊拉克冈瓦纳北缘是被原特提斯洋环绕的北东陆源。古特提斯洋的开启导致早志留世大范围的海侵,形成海相沉积。研究区B油田位于冈瓦纳超大陆北缘,古特提斯海西南[15]。晚泥盆世-石炭纪,“加里东造山事件”使志留系遭受剥蚀[9]。二叠纪,受到早期阿尔卑斯构造运动的影响,研究区发生局部沉降,沉积了以碳酸盐岩为主的地台型沉积[16]。侏罗纪末期-白垩纪中期,美索不达米亚带经历了隆升、剥蚀、夷平和构造活化,研究区从大陆边缘台地阶段过渡到细粒的硅质碎屑岩与碳酸盐混合的陆架中部-次盆的沉积体系,海退旋回和海侵旋回的构造活动使其保存了高有机质,从而形成中东地区最大的油气储量[17-19]。古近纪,随着特提斯洋闭合,研究区形成蒸发岩和碎屑岩[20]。新近纪,随着扎格罗斯山褶皱带隆起,美索不达米亚盆地受到强烈的挤压应力后形成一系列NW-SW走向的正断层,此后研究区的构造格局基本不变[9]。

1.2 地层发育特征

目前研究区钻井主要揭示上白垩统Khasib组、Tanuma组、Hartha组、Sa’di组,厚度为530~700 m,岩性以灰岩为主。Khasib组最初由R.M.Owen等[21]在伊拉克南部Zubair-3井定义,是巨层序AP9的一部分(图2)。

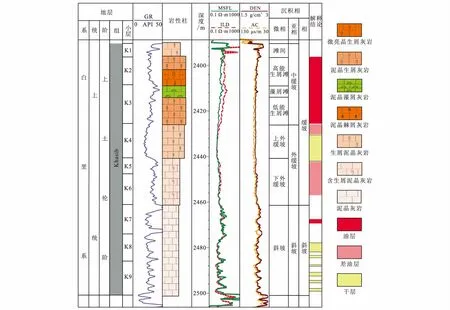

图2 中东地区B油田地层及Khasib组地层综合柱状图Fig.2 Comprehensive histogram in the B Oilfield and the comprehensive histogram of the Khasib Formation in the Middle East (据白桦等[22]修改)

在伊拉克中部,Khasib组中部以白垩岩为主,底部和上部为泥灰岩和泥质灰岩,是Tikrit、Balad、Samarra、Ahdab、Amarah、Halfaya、Jerishan和Majnoon等油田的重要储层[9]。研究区B油田Khasib组岩性为颗粒灰岩、泥粒灰岩和粒泥灰岩,属于浅海陆棚或海岸潟湖沉积[18]。在B油田,根据沉积旋回和岩性变化,将Khasib组细分为9个小层(K1~K9),K9小层在B-B井向东南部厚度明显增大,其他小层厚度相对稳定。储层(和油层)主要分布在K2、K3和K4小层中,岩性为微亮晶生屑灰岩、泥晶藻屑灰岩、泥晶生屑灰岩和生屑泥晶灰岩,只有个别井在K4以下的层位出油。储层之上为最大海泛期形成的页岩、泥灰岩和泥晶灰岩(图2)。

2 Khasib组沉积环境

2.1 沉积背景

此前对美索不达米亚地区Khasib组、Mishrif组和Mauddud组沉积环境的研究表明,中白垩世发育有生物堆积的边缘碳酸盐台地,晚白垩世发育有碳酸盐缓坡。研究区Khasib组的碳酸盐沉积于一个向前凸起的斜坡上部,该套地层开始于盆地-次盆地相,逐步过渡到斜坡相,然后过渡到开阔陆棚相[11]。碎屑物质和淡水的输入导致海洋生物的逐渐死亡或变少,随着碎屑输入逐渐增加,海相碳酸盐岩陆架随Tanuma组泥质物质的沉积而终止了Khasib组碳酸盐的沉积[10]。

2.2 古沉积环境

2.2.1 稀土元素与氧化-还原环境

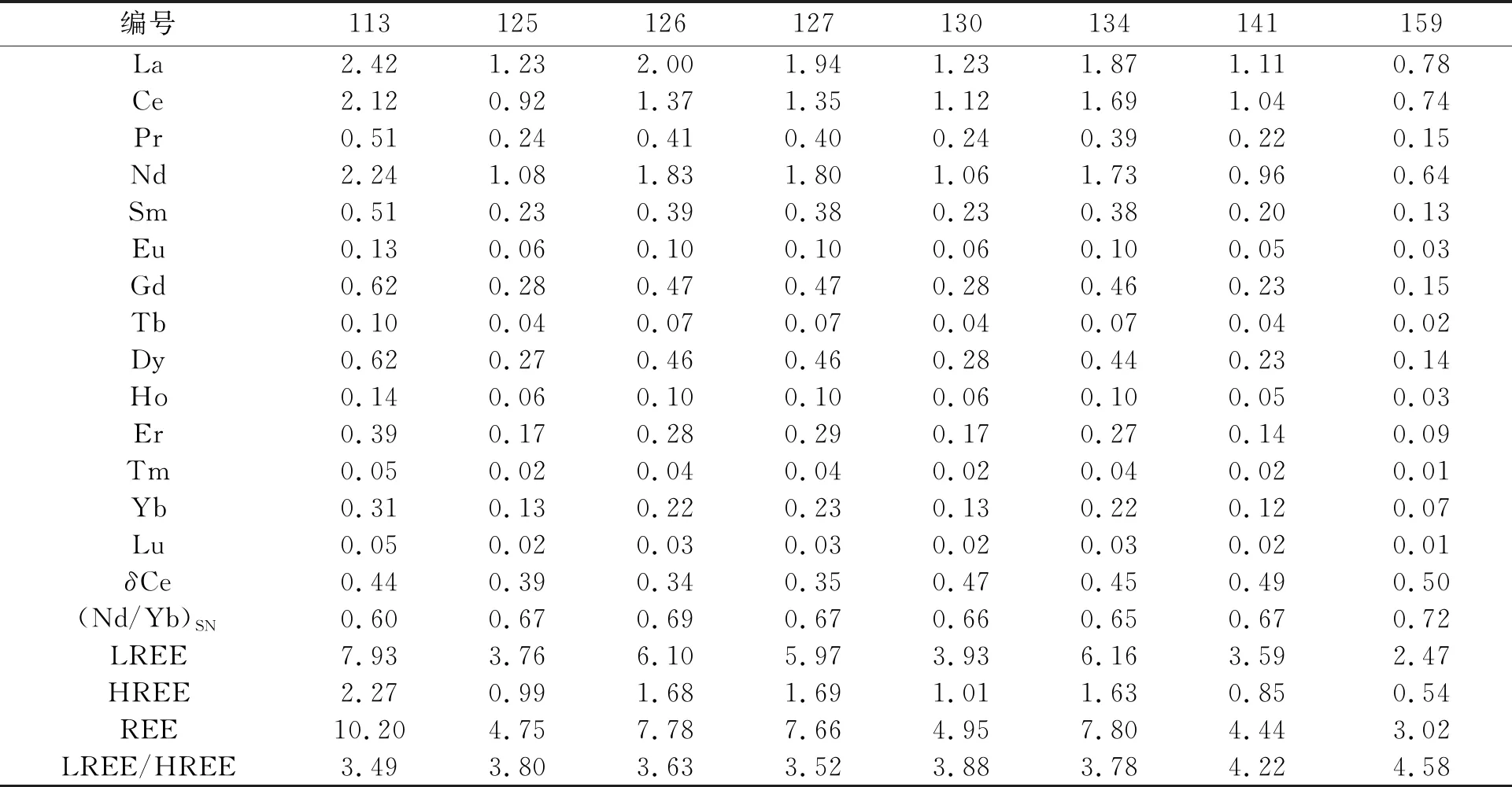

稀土元素对判别沉积物氧化-还原条件、酸碱性、古气候分析等具有重要的意义,其中Ce元素异常被广泛用作判别古海水氧化-还原状态的指标[23-24]。

Ce元素的负异常是相对临近元素的亏损,沉积环境为氧化环境[25]。Khasib组高能生屑滩δCe的值在0.34~0.50,平均值为0.43,整体上表现出负异常。(Nd/Yb)SN值在0.60~0.72,平均值为0.67,表现为轻稀土元素相对亏损,重稀土元素相对富集(表 1)。对稀土元素进行澳大利亚后太古代页岩标准化后[26],得到稀土元素分配模式图(图 3)。可以看出,研究区轻稀土元素含量连线较陡,元素分馏程度较高;而重稀土元素含量连线较缓,元素分馏程度较低。综合来看,Khasib组高能生屑滩形成于氧化环境。

图3 中东地区B油田Khasib组生屑滩灰岩 稀土元素分配模式图Fig.3 Distribution pattern of rare earth elements from bioclastic shoal limestone of Khasib Formation in B Oilfield in the Middle East

表1 Khasib组生屑滩灰岩稀土元素的质量分数(w/10-6)Table 1 Rare earth element content in Khasib Formation bioclastic shoal limestone

2.2.2 碳氧同位素与古盐度

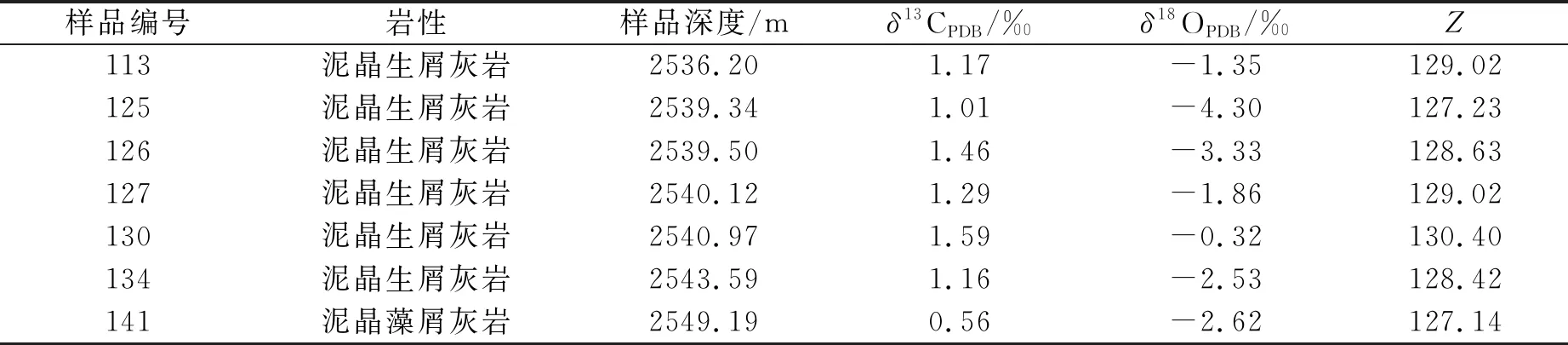

生物体内碳氧同位素的组成受生命期海水盐度、温度和气候的控制,碳氧同位素的变化可作为判别古盐度和古气候的可靠且常用指标[24]。

在侏罗纪和白垩纪,特提斯海洋沉积物位于南部的美索不达米亚前深盆地。赤道一带特提斯海洋主要经历强氧-缺氧的古环境[13]。在巨地层AP9沉积时期,低氧海洋碳酸盐沉积在伊拉克中部[17]。

M.L.Keith等[27]将δ13CPDB和δ18OPDB结合起来,计算古盐度参数

Z=2.048(δ13CPDB+50)+0.498(δ18OPDB+50)

(1)

式中:Z为指示古盐度的参数,与含盐度正相关;δ13CPDB和δ18OPDB值均以PDB为标准。

一般情况下,海相石灰岩中的δ13C值为-5‰~5‰[24]。对研究区Khasib组岩心进行测试,δ13CPDB值为0.56‰~1.59‰,平均值为1.18‰,属于海相石灰岩;δ18OPDB值为-4.3‰~-0.32‰,平均值为-2.33%;Z值为127.14~130.40(表2),均大于125,表明Khasib组为盐度变化不大的海相沉积。

表2 B油田Khasib组岩心碳氧同位素组成Table 2 Carbon and oxygen isotopic compositions of the cored section of Khasib Formation in B Oilfield

据δ13CPDB、δ18OPDB和盐度的关系图(图 4),可以看出Khasib组灰岩的Z值主要取决于δ13CPDB、δ18OPDB的值,并且随着盐度的增加而增大,反映当时的生物量变多,生物同位素分馏作用造成δ13C富集。

图4 B油田Khasib组C、O同位素与古盐度相关性图Fig.4 Correlation of C, O isotopes and paleosalinity of Khasib Formation in B Oilfield

δCe=Ce/ Ce*=CeSN/(LaSN×PrSN)1/2; ∑LREE=La+Ce+Pr+Nd+Sm+Eu; ∑HREE=Gd+Tb+Dy +Ho+Er+Tm+Yb+Lu; ∑REE=∑LREE+∑HREE; 标准化后太古代澳大利亚页岩(PASS)数据引自Taylor等[26]。

3 沉积微相类型及特征

3.1 基本沉积特征

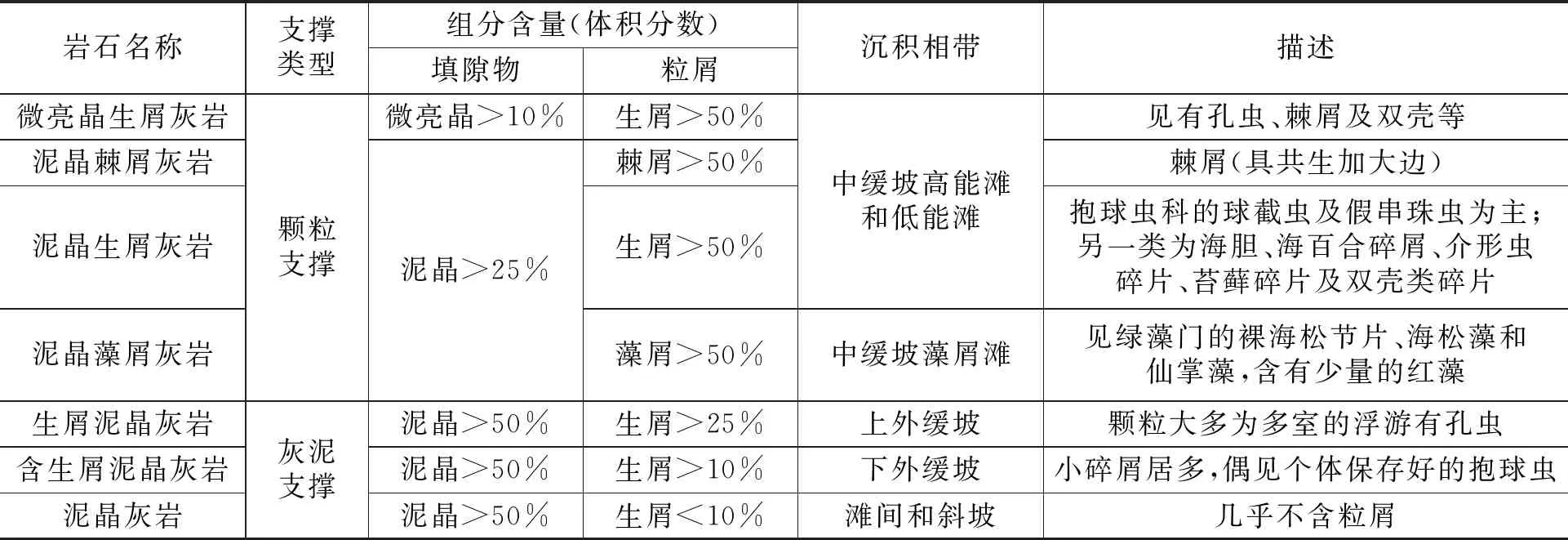

3.1.1 岩石学特征

本文基于金振奎等[28]对碳酸盐岩分类方案,通过铸体和普通薄片观察,认为B油田Khasib组岩性为微亮晶生屑灰岩、泥晶棘屑灰岩、泥晶生屑灰岩、泥晶藻屑灰岩、生屑泥晶灰岩、含生屑泥晶灰岩和泥晶灰岩(表 3)。颗粒除少量的双壳类外,以壳薄体小的抱球虫科(Globigerinacea)的球截虫(Globotruncana)及异卷虫(Heterohelix)为主,颗粒直径一般为0.1~0.25 mm,见古串珠虫(Palaeotextularia)、货币虫(Nummulitessp.);另一类为海胆、海百合小碎屑、介形虫碎片、苔藓碎片及双壳类碎片;还有一类颗粒为暗色的泥晶藻粉屑颗粒,见海松藻科(Codiaceae)的仙掌藻(Halimeda)。微亮晶生屑灰岩、泥晶生屑灰岩和泥晶藻屑灰岩是研究区的优质储层类型。

表3 B油田Khasib组岩石类型Table 3 Rock types of Khasib Formation in B Oilfield

a.微亮晶生屑灰岩

微亮晶生屑灰岩以生屑和少量砂屑组成,生屑为有孔虫、棘屑及双壳等,颗粒直径为0.15~0.5 mm。粒间充填灰泥。整体上,强压实、矿物转化及溶蚀作用发育,其中溶蚀作用具有选择性,主要溶解藻屑(海松藻)和有孔虫。粒间充填微亮晶方解石,形成于正常浪基面之上,持续动荡的环境[28],沉积水动力较强(图 5-A)。量较少,仅占研究区岩石总体积的5%。

b.泥晶棘屑灰岩

颗粒支撑,棘屑的体积分数>50%,含有少量的亮晶胶结物,棘皮中包括少量的海胆和海百合小碎屑,具共生加大边;镁方解石含量较高的棘屑,几乎不发生溶蚀。另一类为介形虫、双壳和绿藻粉屑,局部弱云化,分选性较好,颗粒直径一般为0.15~0.35 mm(图 5-B)。

c.泥晶生屑灰岩

颗粒支撑结构,生屑的体积分数>50%,除少量的双壳类外,见个体保存完整者的球截虫、串珠虫和抱球虫(0.3~0.6 mm);另一类为棘屑,并见共生加大边;可见少量的棘屑、介形虫和藻屑,粒间充填泥晶方解石(图 5-C、D、E)。

d.泥晶藻屑灰岩

藻类包括绿藻、红藻等,主要跟有孔虫共生在一起,其中藻类可以从光合关系中得到养料,使得共生有孔虫在不同水深的生活变得容易起来。其中暗色的泥晶基质,反映一种低能沉积环境[29]。藻类多发育于台地边缘和开阔台地,其中丰度较高的仙掌藻在浅水台地和内部斜坡环境中可形成沉积物(图 5-F、G)[30-31]。

e.生屑泥晶灰岩

灰泥支撑,生屑的体积分数>25%,泥晶的体积分数<90%,见少量多室浮游有孔虫。另一类为棘屑、介形虫和苔藓等,量少且局部富集(图 5-H)。颗粒分选性较好(除少量片状生屑外),粒径一般为0.1~0.2 mm。形成于正常浪基面和风暴浪基面之间,间歇动荡的环境,沉积水动力相对较弱。

图5 B油田Khasib组岩石微观特征Fig.5 The microscopic features of Khasib Formation in B Oilfield (A)微亮晶生屑灰岩,B-A井,深度2 406.35 m,单偏光; (B)泥晶棘屑灰岩,B-A井,深度2 409.1 m,单偏光; (C)泥晶生屑灰岩,有串珠虫(Textularia)化石,B-E井,深度2 538 m,单偏光; (D)泥晶生屑灰岩,海百合类、瓣鳃类化石,B-E井,深度2 540 m,单偏光; (E)泥晶生屑灰岩,有球截虫(Globotruncana)化石,B-E井,深度2 540 m,单偏光; (F)泥晶藻屑灰岩,绿藻化石,B-E井,深度2 549 m,单偏光; (G)泥晶藻屑灰岩,见松藻(Codium)化石溶孔,B-E井,深度2 556 m,单偏光; (H)生屑泥晶灰岩,B-A井,深度2 462.7 m,单偏光; (I)泥晶灰岩,B-A井,深度2 464.4 m,单偏光

f.含生屑泥晶灰岩

灰泥支撑,生屑的体积分数>10%,生屑以浮游类的小型薄壳有孔虫为主,由于成岩改造,大多数结构已变得模糊,偶见个体保存好的抱球虫和串球虫等。整体上,强压实(生屑颗粒长轴定向),溶蚀作用欠发育。沉积水动力较弱,为安静低能环境沉积。

g.泥晶灰岩

岩心呈灰色,灰泥支撑,泥晶的体积分数>90%,见少量的介形虫,环境较低能,不利于底栖生物的生存,化石很少见,生命力强的蠕虫类等生物可生存,形成各种虫孔[28]。形成于斜坡微相和低能滩间微相(图6-I)。

3.1.2 沉积构造

通过对Khasib组取心井岩心观察和描述,发现研究区沉积构造包括生物扰动、交错层理、纹层及似瘤状构造。K-2段的遗迹化石主要有Thalassinoides、Ophiomorpha、Palaeophycus、Rhizocorallium以及Planolites[32],强烈的生物扰动作用增强了孔隙度,最好的孔隙度(20%)出现在强烈生物扰动的地层中部[18]。具定向性的生物表明水体较为平静,而似瘤状构造的出现也为沉积相的划分提供了证据。

3.1.3 测井相特征

通过对Khasib组岩相特征、古生物特征等的分析,对测井曲线进行总结,得出了研究区Khasib组的测井相模式(图6)。高能生屑滩微相自然伽马曲线为低值箱形,相对于围岩呈箱形,并且曲线顶、底均为突变接触,该类型自然伽马值较低,沉积水体能量较高;低能生屑滩微相的自然伽马曲线与高能生屑滩类似,都为箱形,但是伽马值较高能生屑滩高,沉积水体能量相对较低;藻屑滩微相为中伽马相,其值高于生屑滩微相,低于滩间微相,沉积水体能量整体较低;上外缓坡和下外缓坡微相自然伽马曲线与生屑滩微相相似,但是上外缓坡曲线锯齿状较少,深感应电阻率测井值较小;斜坡微相自然伽马曲线具有更多的锯齿和较大的值,深感应电阻率测井曲线下部锯齿较多,值整体较小。

图6 B油田B-I井Khasib组沉积微相测井相模式图Fig.6 Logging facies patterns of sedimentary microfacies of Khasib Formation in B Oilfield

3.2 沉积微相的划分

美索不达米亚盆地中部Khasib组属于浅水沉积,储层段处于风暴浪基面以上,发育高能生屑滩、低能生屑滩、藻屑滩、上外缓坡、下外缓坡和少量滩间微相 (表 4)。Khasib组滩相沉积不如台缘滩的规模大,主要发育在古地貌较高的地区。

表4 B油田Khasib组沉积微相划分Table 4 Division of sedimentary microfacies of the Khasib Formation in B Oilfield

3.2.1 高能生屑滩微相

高能生屑滩位于中缓坡亚相,为正常浪基面之上的透光带,具有水体相对较浅、水动力条件较强等特点。岩性以微亮晶生屑灰岩、泥晶棘屑灰岩和泥晶生屑灰岩为主,局部含有少量的砂屑,生屑为棘皮类、球截虫(Globotruncana)、货币虫(Nummulitessp.)、厚壳蛤和苔藓虫等。该微相分布于中缓坡亚相中能量相对较高的位置,容易形成生物碎屑。

3.2.2 低能生屑滩微相

低能生屑滩位于中缓坡亚相的下部,为正常浪基面以上,水动力条件相对较弱。岩性为泥晶生屑灰岩,生屑为个体保存较好的抱球虫、眼形虫、闭脐虫,以及介形虫和苔藓。局部生物扰动和潜穴既破坏了层理,又使岩石具有斑块状。

3.2.3 藻屑滩微相

藻屑滩是指与藻有成因联系的颗粒滩,位于中缓坡亚相的中部[33]。岩性以泥晶藻屑灰岩为主,生屑类型以绿藻和红藻为主;其次为浮游类的小型薄壳有孔虫,见个体保存较好的抱球虫和球截虫;另一类为少量棘屑、介形虫、双壳类等,且局部富集。

3.2.4 上外缓坡微相

上外缓坡微相位于正常浪基面和风暴浪基面之间。岩性以生屑泥晶灰岩为主,局部有少量泥晶生屑灰岩。由西北向东南,水体逐渐变深,属于相对中低能环境。动荡时期,风将部分颗粒带到外缓坡亚相的上外缓坡微相带,形成极少的低能滩;稳定时期,颗粒间的孔隙中有沉降的灰泥[28]。

3.2.5 下外缓坡微相

下外缓坡微相位于风暴浪基面以上,属于低能环境,向海方向过渡为斜坡和盆地相,与斜坡相之间没有坡折,两者以风暴浪基面为界[34]。以含生屑泥晶灰岩为主,局部有泥晶灰岩,生物很少。

3.2.6 滩间微相

滩间微相为浅滩间相对低洼的沉积,此处海水安静,能量较小,沉积物粒度较细。岩性以生屑泥晶灰岩和泥晶灰岩为主,含有少量的介形虫。

4 沉积演化及沉积模式

4.1 垂向演化

Khasib组典型的沉积相组合见于B-A井(图7),为缓坡-斜坡相沉积。垂向上发育生屑滩、藻屑滩、上外缓坡、下外缓坡和滩间微相沉积。高能生屑滩微相发育于中缓坡亚相顶部,生屑的体积分数达50%以上,粒间充填亮晶胶结物,储集性较好,是下一步勘探开发的目标。低能生屑滩微相发育于中缓坡亚相下部,生屑的体积分数为50%~20%,粒间充填灰泥胶结物;藻屑的体积分数为50%~20%者,属于藻屑滩微相,以薄层沉积于生屑滩微相之间;滩间微相发育在Khasib组顶部,生屑的体积分数<20%。上外缓坡微相形成于Khasib组中部,岩性为生屑泥晶灰岩;下外缓坡微相在Khasib组中下部,岩性为含生屑泥晶灰岩,灰泥支撑,生屑较少,伽马值相对较高。Khasib组下部为斜坡微相沉积,岩性为泥晶灰岩,由于沉积水体较深,灰泥含量升高,伽马值也相应升高。

图7 B-A井Khasib组沉积微相典型剖面图Fig.7 Typical section of sedimentary microfacies of Khasib Formation in Well B-A

4.2 横向对比

通过对B-A井-B-B井-B-C井-B-D井-B-E井-B-F井沉积相连井剖面对比(图8),可以发现Khasib组分布稳定,厚度变化不大,自西北向东南发育缓坡和斜坡相。Khasib组上部为中-高能生屑滩和藻屑滩沉积,受地貌控制,由高能生屑滩沉积转变为低能生屑滩沉积,藻屑滩沉积厚度和层数逐渐减少,局部发育滩间沉积;中部为一套外缓坡沉积,由西北向东南,上外缓坡沉积厚度变大,下外缓坡厚度变化不大;下部以大套的厚层斜坡沉积为主,沉积厚度逐渐增大。

4.3 平面展布

综合单井、连井以及相模式,结合研究区井-震结合和构造特征分析,绘制Khasib组储层段沉积微相平面图。研究区储层段自西北向东南整体以中缓坡沉积为主,依次发育高能生屑滩、低能生屑滩-藻屑滩、低能生屑滩和滩间微相,其中生屑滩和藻屑滩在区内广泛分布,仅在东南部发育滩间相(图9)。

图9 Khasib组K1-K3小层平均波阻抗地震相与沉积微相平面图Fig.9 Plan view of the average wave impedance seismic facies and sedimentary microfacies of the K1-K3 small layers of Khasib Formation

4.4 沉积模式

A.A.M.Aqrawi[35]提出Khasib组沉积模式为潮间-潮下-开阔海,由于研究区的范围较大,并未见大量的白云岩发育,此模式与B油田不符合。因此,本文根据岩石类型、古环境、地震相及沉积相分布特征,借鉴M.E.Tucker[36]描述的碳酸盐缓坡体系,对研究区Khasib组沉积模式进行修改,认为研究区位于坡度小、无坡折、开阔海域的缓坡构造背景,反映了陆棚边缘缓坡沉积体系,应该为缓坡模式。

Khasib组沉积时期,整体为西北-东南方向展布的碳酸盐缓坡沉积,从西北至东南海水逐渐变深,陆源沉积物逐渐减少。在靠近内缓坡的中缓坡,发育一套由微亮晶生屑灰岩、泥晶棘屑灰岩、泥晶生屑灰岩和泥晶藻屑灰岩构成的高能生屑滩、藻屑滩和低能生屑滩沉积;向南海平面相对较低,随着水体加深,生屑含量降低,介于风暴浪基面和正常浪基之间,发育上外缓坡和下外缓坡沉积;再往盆地边缘,发育斜坡和盆地沉积。生屑滩的发育主要受相对海平面沉降控制,具体表现为:垂向上,生屑滩发育在高位体系域;平面上,高能生屑滩发育于台地边缘隆起带上,处于正常浪基面以上,受到波浪、潮汐等作用影响,有利于滩体发育(图9、图10),改善了储层孔隙结构,是最有利的勘探区。

图10 Khasib组沉积相模式图Fig.10 Sedimentary facies model of Khasib Formation

5 结 论

a.中东地区B油田上白垩统Khasib组的δCe值负异常;轻稀土元素含量连线较陡,重稀土元素含量连线较缓;古盐度参数Z值为127.14~130.40,均大于125,盐度随着δ13C增加而增大,相关性较好。整体表现为氧化且盐度变化不大的海相沉积环境。

b.在Khasib组沉积期间,海平面快速上升。Khasib组沉积早期海平面缓慢下降,并在短时间内保持不变,以形成泥晶灰岩为主,为低能的斜坡微相沉积;随着海平面下降,中期由斜坡微相转变为上外缓坡微相和下外缓坡微相沉积,形成含生屑泥晶灰岩和生屑泥晶灰岩;随着相对海平面持续下降,沉积水体较浅,晚期以中缓坡高能生屑滩微相、低能生屑滩微相和藻屑滩微相沉积为主,发育微亮晶生屑灰岩、泥晶棘屑灰岩、泥晶生屑灰岩和泥晶藻屑灰岩。

c.研究区属于西北-东南向的缓坡-斜坡沉积模式。中缓坡沉积期,生屑滩微相发育于正常浪基面以上的台地边缘隆起带,处于正常浪基面以上,受到波浪、潮汐等作用的影响,有利于滩体发育,并在低洼处形成滩间微相。外缓坡沉积期,上外缓坡微相和下外缓坡微相发育于正常浪基面以下,在风暴期海水将远处的颗粒搬运过来,在海水平静期颗粒沉降在灰泥中,局部形成极少的滩。

d.通过本文的研究,初步明确生屑滩和藻屑滩是上白垩统油藏勘探的最有利区,是优质储层发育的有利相带。该结果不但为油气勘探提供了地质基础,而且极大地扩展了研究区陆棚边缘缓坡相油藏的勘探前景。