川东龙门构造飞仙关组滩相储层成岩作用及孔隙演化

徐云强, 易娟子, 袁海锋, 叶子旭

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059; 2.中国石油西南油气田分公司,重庆 400021)

近年来随着油气勘探的不断深入,在四川盆地东部下三叠统飞仙关组海相碳酸盐岩层系取得重大突破,相继发现了龙岗、渡口河、黄龙场、普光和元坝等一系列以鲕滩储层为主体的大型天然气藏,展示了该领域巨大的油气勘探前景[1-4]。已有研究成果表明,川东地区飞仙关组鲕滩气藏是继石炭系气田之后的重大勘探领域[5],根据中国石油天然气股份有限公司第四次评价结果,川东地区礁滩相天然气储量的探明率仅为3.36%,展示了川东飞仙关组巨大的油气勘探前景。

勘探成果表明,川东开江梁平海槽西侧一共发现龙门、双家坝、黄泥塘等至少16个飞仙关组气藏[6],其中在双家坝、高桥、龙门等构造可见较好的油气显示。川东飞仙关组优质储层受到沉积环境与成岩作用的共同控制,优质储层多为台地边缘相带沉积,受白云石化作用和溶蚀作用等影响和改造形成现今的储层面貌[7-10]。川东龙门构造飞仙关组为碳酸盐岩台地沉积环境,部分井区白云石化作用和岩溶作用非常发育,孔隙保留较好。但目前对川东龙门构造的孔隙演化研究相对较少,本文通过岩心观察、岩石薄片观察、阴极发光分析以及锶同位素分析等技术手段,探讨川东龙门构造飞仙关组第二段(简称“飞二段”)滩相储层成岩作用与孔隙演化特征。

1 区域地质背景

川东龙门构造位于四川省达州市开江县与重庆市梁平县之间,处于川东高陡构造带,开江古隆起东斜坡的大天池构造带中段断下盘、开江-梁平海槽西侧向东倾末端(图1)。川东地区开江古隆起为中三叠世末期由于印支运动基本定型的北东向的侵蚀古隆起[11]。

图1 研究区位置图及地层综合柱状图Fig.1 Location and comprehensive stratigraphic histogram of the study area

晚二叠世末,受海西旋回东吴运动及峨眉山玄武岩喷发等一系列影响,开江-梁平海槽一带形成陆棚。研究区飞仙关组是受海侵-海退-海侵-海退过程控制下形成的一套碳酸盐岩沉积。飞仙关组第一段(简称“飞一段”)受开江-梁平海槽影响,发育陆棚沉积相,底部为一套深灰色泥质泥晶灰岩,上部为深灰色泥晶灰岩;飞二段沉积期由于海平面下降,海槽范围逐渐缩小,碳酸盐快速沉积,台地不断向陆棚区加积增生,颗粒滩也同时向陆棚方向迁移,开江-梁平海槽在飞二段沉积期末基本填平补齐。由于受龙门地区大规模发育台内鲕粒滩的影响,滩体较厚,发育障壁,形成滩间潟湖,环境较为局限,故飞二段沉积末期为开阔-半局限台地沉积环境;飞三段沉积期整体表现为开阔台地沉积,局部发育台内滩;飞四段沉积期为一个海退过程,由于水体下降,碳酸盐岩减少,泥质岩增加,出现大量的石膏、盐岩以及白云岩,开阔台地沉积环境转化为蒸发台地沉积环境。

2 储层特征

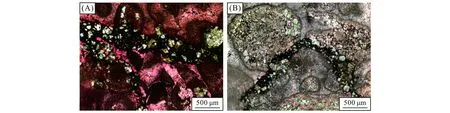

根据岩心观察以及薄片观察,川东龙门构造飞仙关组滩相储层主要发育在第二段,为开阔-半局限台地颗粒滩沉积,岩石类型以鲕粒灰岩、亮晶鲕粒含云灰岩、残余鲕粒灰质粉晶云岩以及粉-细晶云岩为主(图2)。鲕粒灰岩粒间多为亮晶胶结物,鲕粒多为中-粗鲕,局部可见复鲕、变形鲕以及巨鲕;缝合线发育,多见缝合线切割鲕粒;主要发育粒间溶孔、粒内溶孔及铸模孔(图2-A、B、C)。亮晶鲕粒含云灰岩多表现为粉晶自形白云石交代鲕粒核部或鲕粒圈层的灰泥,白云石的体积分数为15%~25%,形成亮晶鲕粒含云灰岩,发育粒间溶孔、粒内溶孔及晶间溶孔(图2-D、E、F)。残余鲕粒灰质粉晶白云岩多表现为粉晶结构,自形粉晶白云石完全交代大部分鲕粒;部分鲕粒和方解石胶结物未交代,依然可见鲕粒形态,形成残余鲕粒灰质粉晶云岩,主要发育粒间孔及晶间孔(图2-G)。粉-细晶白云石则完全表现为粉晶或细晶结构,白云石多为自形晶,主要发育晶间孔或晶间溶孔,多充填沥青(图2-H、I),为研究区飞仙关组滩相储层中最重要的一种孔隙空间。

图2 川东龙门构造天东100井飞二段滩相储层岩石类型及储集空间特征Fig.2 Characteristics of rock types and reservoir space types of the T1f 2 beach facies reservoir in Well TD100 in the Longmen structure, eastern Sichuan Basin (A)亮晶鲕粒灰岩,粒内溶孔和粒间溶孔,方解石胶结物充填,深度3 770.74 m,单偏光; (B)亮晶鲕粒灰岩,发育粒间溶孔,充填方解石胶结物和沥青,深度3 773.10 m,单偏光; (C)亮晶鲕粒灰岩,鲕粒破碎变形发育铸模孔,充填单晶方解石,深度3 778.05 m,单偏光; (D)亮晶鲕粒含云灰岩,粉晶白云石交代鲕粒核心的灰泥,发育粒间溶孔和晶间孔,充填沥青和方解石,深度3 783.79 m,单偏光; (E)亮晶鲕粒含云灰岩,粉晶白云石交代鲕粒,发育粒间溶孔和晶间孔,充填方解石,深度3 781.50 m,单偏光; (F)亮晶鲕粒云质灰岩,粉晶白云石交代鲕粒,发育粒间孔和晶间孔,充填方解石,深度3 795.29 m,单偏光; (G)残余鲕粒灰质粉晶云岩,粉晶白云石完全交代鲕粒,发育晶间孔,充填方解石,深度3 796.28 m,单偏光; (H)细晶云岩,晶间孔发育,部分充填方解石和沥青,深度3 824.93 m,单偏光; (I)细晶云岩,晶间孔发育,部分充填沥青,深度3 819.98 m,单偏光,蓝色为铸体

通过对龙门构造天东100井530个岩心样品以及天东102井496个岩心样品进行孔隙度分析,结果表明研究区飞二段滩相储层孔隙度为0.25%~20.81%。孔隙度<2%的样品占75%,主要为亮晶鲕粒灰岩和亮晶鲕粒含云灰岩,发育粒间孔及粒内溶孔;孔隙度为2%~6%的样品占21%,主要为亮晶鲕粒云质灰岩、残余鲕粒灰质粉晶云岩,发育晶间孔和粒间溶孔;孔隙度>6%的样品占4%,岩性主要为粉-细晶云岩,发育晶间(溶)孔。研究区飞二段滩相储层类型多为孔隙型,裂缝不发育。

3 主要成岩作用类型

研究区影响飞仙关组储层孔隙发育的成岩作用类型复杂,可划分为建设性成岩作用及破坏性成岩作用。建设性成岩作用包括溶蚀作用、泥晶化作用、白云石化作用;破坏性成岩作用包括压实压溶作用、胶结充填作用。现今飞二段的储集空间是破坏性成岩作用和建设性成岩作用长期相互叠加和影响的结果。

3.1 压实压溶作用

压实作用主要表现为对储层的机械压实作用,导致颗粒堆积紧密,致使大部分原生孔隙损失,大多发生在成岩早期,表现为破坏性的成岩作用。研究区压溶作用形成的缝合线非常发育,多充填沥青(图3),表明缝合线在埋藏期成为溶蚀流体和烃类运移的通道,提高了储层的连通性[12]。所以压实、压溶作用对储层以破坏性作用为主,间接上也有一定的建设性作用。

图3 川东龙门构造天东100井飞二段滩相储层发育的缝合线Fig.3 Stylolite in T1f 2 beach facies reservoirs from the Well TD100 in the Longmen structure, eastern Sichuan Basin (A)亮晶鲕粒灰岩,缝合线切割鲕粒,充填白云石和沥青,深度3 782.23 m,单偏光; (B)亮晶鲕粒灰岩,缝合线切割鲕粒,充填白云石和沥青,深度3 750.06 m,单偏光

3.2 泥晶化作用

泥晶化作用即碳酸盐颗粒的边缘至整个颗粒被隐晶-泥晶碳酸盐晶体交代的过程[13]。显微镜下薄片观察发现,内碎屑和鲕粒都包有泥晶套,泥晶套厚度0.005~0.02 mm。由于泥晶化作用影响,鲕粒内部组构由依稀可见至完全消失。同时,泥晶化之后的残余鲕粒全部或部分遭到溶蚀,而泥晶套和受到泥晶化的部分保留,形成铸模孔或粒内溶孔,后大多被亮晶方解石所充填(图2-C、D)。发生在同生阶段的泥晶化作用,虽然本身没有直接影响孔隙演化,但增加了颗粒的抗压实程度,形成的泥晶套也为粒内溶孔以及铸模孔创造了良好条件,所以泥晶化作用对于储层孔隙的形成和保存,间接上也有一定的建设性作用。

3.3 溶蚀作用

溶蚀作用对于储层孔隙的形成和烃类充注有重要影响。分析表明,研究区飞二段滩相储层经历了3期溶蚀作用:第一期为同生-准同生期大气淡水溶蚀作用;第二期为生油前埋藏溶蚀作用;第三期为生气期埋藏溶蚀作用。

第一期大气淡水溶蚀作用,主要发生在亮晶鲕粒灰岩、含鲕粒泥晶云岩、膏质云岩中。同生-准同生期,由于早期颗粒滩的暴露,鲕粒遭受大气淡水溶蚀,且溶蚀范围和强度较大。亮晶鲕粒灰岩中,鲕粒被完全溶蚀,形成铸模孔,后充填单晶方解石(图2-C);或鲕粒内部被溶蚀,后被粉晶或细晶方解石充填(图2-A)。受飞二晚期滩体建造形成的障壁影响,发育滩间潟湖,部分井(天东9、天东5-1和天东110井)沉积时海水盐度较高,同生-准同生期鲕粒及粒间孔的胶结物被溶蚀后,由于海水盐度高,孔隙充填石膏,形成膏模孔。

第二期溶蚀作用主要发生在亮晶鲕粒灰岩和粉-细晶白云岩中。亮晶鲕粒灰岩中,同生-准同生期大气淡水溶蚀作用,鲕粒被溶蚀并充填粉晶方解石,第一期埋藏溶蚀作用将鲕粒内的粉晶方解石溶蚀,充填粗晶方解石;部分亮晶鲕粒灰岩(云岩)中粒间孔的方解石(白云石)胶结物被溶蚀,后充填粗晶方解石(白云石)或沥青(图2-A、B);鲕粒内部的白云石或晶间的方解石也会受到这一期溶蚀作用,在晶间孔中可见沥青充填。粉-细晶白云岩中,白云石晶间被溶蚀扩大,形成晶间孔,充填方解石和沥青。

第三期溶蚀作用主要发育在粉-细晶白云岩中。表现为晶粒白云岩中充填沥青或方解石之后的晶间孔被再次溶蚀,形成干净的晶间孔,后被方解石充填或未充填(图2-H、I)。经统计发现,第三期溶蚀作用发育的层段,孔隙度和沥青含量高,说明第三期溶蚀作用对储层孔隙形成起到了关键性作用。

3.4 胶结、充填作用

胶结充填作用是颗粒碳酸盐岩或骨架碳酸盐岩最主要的成岩作用类型,也是导致研究区飞二段滩相储层不发育的主要成岩作用。根据结构组分特征,可识别出川东龙门构造飞二段滩相储层中至少有4期胶结充填物。

第一期胶结物主要发育在亮晶鲕粒灰岩中,通常呈纤状、柱状或马牙状,颗粒周围长成栉壳状等厚环边,厚度0.01~0.02 mm(图4-A、B、C),形成于孔隙水仍与正常海水密切交换的海底潜流带中[14]。海底成岩环境的胶结物主要是由纤维状的文石和高镁方解石组成。文石和高镁方解石都是不稳定矿物,易转变为方解石或白云石。研究区第一期胶结充填物常见纤柱状方解石,少见白云石化现象。

第二期胶结充填物主要是浅埋藏环境下方解石呈粉晶等轴粒状充填于第一期胶结物形成之后的原生粒间孔和次生粒间孔中(图4-B、C)。原生粒间孔隙往往被充满。第二期方解石胶结充填物体积分数可达10%以上,可使原生孔隙减少至原先的25%~45%,是颗粒灰岩中原始粒间孔降低的重要原因之一。

第三期胶结充填物是在前两期胶结充填物之后的剩余孔隙中存在。该期方解石晶体明亮、干净且粗大,直径一般大于0.1 mm,以单晶或嵌晶形式充填于孔隙,胶结物较为粗大,晶体之间常呈直线接触,常以单晶形式出现;该期胶结物常常与第一、第二期方解石呈胶结不整合接触(图4-B、C)。从显微特征上看,这期方解石胶结充填物晶间大多数充填沥青,表明形成时间应该为液态烃充注之前,即原油充注之前。第三期胶结物在亮晶鲕粒灰岩储层中较为常见,约占岩石总体积的5%~8%,是储层孔隙降低的重要原因。

图4 川东龙门构造天东100井飞二段滩相储层胶结充填物显微特征Fig.4 The microscopic characteristics of the cemented fillings of the T1f 2 beach facies reservoir in Well TD100 in the Longmen structure, eastern Sichuan Basin (A)亮晶鲕粒含云灰岩,粒间孔充填第一期方解石胶结物,深度3 782.60 m,单偏光; (B)亮晶鲕粒灰岩,粒间孔充填第一期(Ⅰ A)、第二期(Ⅱ A)和第三期(Ⅲ A)方解石胶结物,深度3 773.73 m,单偏光; (C)亮晶鲕粒灰岩,粒间孔充填第一期(Ⅰ A)、第二期(Ⅱ A)和第三期(Ⅲ A)方解石胶结物,深度3 770.92 m,单偏光; (D)细晶云岩,晶间孔充填第四期(Ⅳ A)方解石胶结物,深度3 824.93 m,单偏光

第四期胶结充填物主要为方解石,充填于最晚期埋藏溶蚀作用形成的晶间溶孔中,天东100井晶粒白云岩中可见第四期胶结充填物充填于晚期埋藏溶蚀作用形成的晶间溶孔中。镜下可观察到晶间溶孔中原本充填的沥青有明显溶蚀的痕迹,且方解石干净,表明方解石形成于沥青充填之后(图4-D)。这一期胶结充填物较少,仅发育于粉-细晶白云岩中。

3.5 白云石化作用

据前人统计,川东地区飞仙关组优质储层多为白云岩储层,且储层孔隙度与白云石含量具有正相关关系,白云石化模式主要为渗透回流,是优质储层保存的关键因素[15]。研究区飞二段滩相储层的白云石化作用非常发育,据生产资料统计,研究区产气井段多为白云石层段,表明研究区白云石化作用对鲕滩储层的形成和发育非常有利。

3.5.1 白云岩岩石学特征

研究区白云岩大多分布在飞二段滩相储层的中上部,主要有2种白云岩类型:①残余鲕粒灰质白云岩或亮晶鲕粒云质灰岩。这类白云石多为粉晶或细晶白云石交代鲕粒核心的灰泥,粒间孔中充填的胶结物很少被交代。这类白云石的晶形较好,一般为半自形-自形晶,阴极射线下发暗红光(图5-A、B)。②细晶白云岩。这类白云岩的特征表现为细晶白云石完全交代颗粒灰岩,白云石晶体干净明亮,多为自形晶,阴极射线下发暗红光(图5-C、D)。以上特征表明两类白云岩的白云石化时间较早,未经历后期其他成岩作用的强烈改造[15];微弱的阴极发光也表明白云石形成于低Mn2+环境中[16-20],可能为同生-准同生期白云石化作用形成。

图5 川东龙门构造天东100井飞二段滩相储层主要白云岩类型及其阴极发光特征Fig.5 The main types of dolomite and its CL characteristics of the T1f 2 beach facies reservoirs in Well TD100 (A)亮晶鲕粒云质灰岩,粉晶白云石交代鲕粒,深度3 779.8 m,单偏光; (B)为(A)的阴极发光照片,白云石在阴极射线下发暗红光,方解石胶结物不发光; (C)细晶云岩,深度3 821.15 m,单偏光; (D)为(C)的阴极发光照片,白云石在阴极射线下发暗红光

3.5.2 白云石锶同位素特征

研究区飞二段滩相储层的白云石化作用较强,白云石类型丰富。通过对以上2种类型的白云岩进行激光微区锶同位素和LA-ICP-MS分析,进一步明确白云石成因。

亮晶鲕粒云质灰岩与细晶云岩中的激光微区锶同位素分析结果表明(表1),交代鲕粒的粉晶白云石和细晶云岩中的细晶白云石的87Sr/86Sr 值为 0.707 111~0.709 071,测得鲕粒灰岩基岩的87Sr/86Sr 值为 0.707 634;而全球早三叠世海水的87Sr/86Sr 值为 0.707 1~0.707 8,平均值为 0.707 5[21]:表明研究区白云石的形成均与早三叠世同期海水有关。前人对川东北高能滩相储层成岩流体进行了分析,准同生白云岩的87Sr/86Sr比值为 0.706 755~0.709 300,被认为是具有川东北地区早三叠世海水锶同位素组成特征[22-23],与本次分析的同位素比值特征一致。且所测白云石与同一样品中鲕粒圈层中的灰泥的同位素组成较为相似,进一步说明研究区白云石的形成与早三叠世同期海水相关。

表1 川东龙门构造飞二段滩相储层白云岩激光微区锶同位素分析结果Table 1 Laser micro-zones strontium isotope analysis of dolomite in T1f 2 beach facies reservoirs in the Longmen structure

3.5.3 白云石痕量元素特征

研究区飞二段鲕粒云质灰岩及晶粒云岩中的白云石激光微区LA-ICP-MS分析结果显示(表2),Na的质量分数(wNa)为(30.8~244)×10-6,平均为137×10-6;K的质量分数(wK)为(1.24~144)×10-6,平均为21.4×10-6;Mn的质量分数(wMn)为(7.44~51.9)×10-6,平均为21.4×10-6;Fe的质量分数(wFe)为(49.6~584)×10-6,平均为240.5×10-6。白云石Na、K含量较高,而Fe、Mn含量较低,表明研究区飞二段白云石化流体的盐度较高,白云石化作用发生在准同生成岩环境中[15,24]。

表2 川东龙门构造飞二段滩相储层白云石激光微区LA-ICP-MS分析结果Table 2 Laser micro-area LA-ICP-MS analysis of dolomite from the T1f2 beach facies reservoir in the Longmen structure

测试工作是在武汉上谱分析科技有限责任公司实验室完成。

测试工作是在武汉上谱分析科技有限责任公司实验室完成。

3.5.4 白云石化模式

川东龙门构造飞二段晚期存在高盐度局限环境。在飞三段沉积之前,研究区为碳酸盐岩台地沉积。飞二段鲕滩非常发育,由于障壁作用,飞二沉积晚期发育膏质/云质潟湖(图6)。大量Ca2+由于石膏的沉积而消耗,导致膏质潟湖水体的Mg2+/Ca2+值大幅度升高,富Mg流体向鲕粒滩渗透回流,从而发生白云石化作用,此过程即为渗透回流白云石化作用[25-26]。通过对不同产状的白云石的阴极发光、痕量元素及锶同位素的分析结果,也显示白云石化的流体源主要为飞仙关期的同期海水,白云石化的时间主要为同生-准同生期。以上结果表明,研究区飞二段储层白云石化作用为同生-准同生期的高盐度卤水的渗透回流白云石化作用。

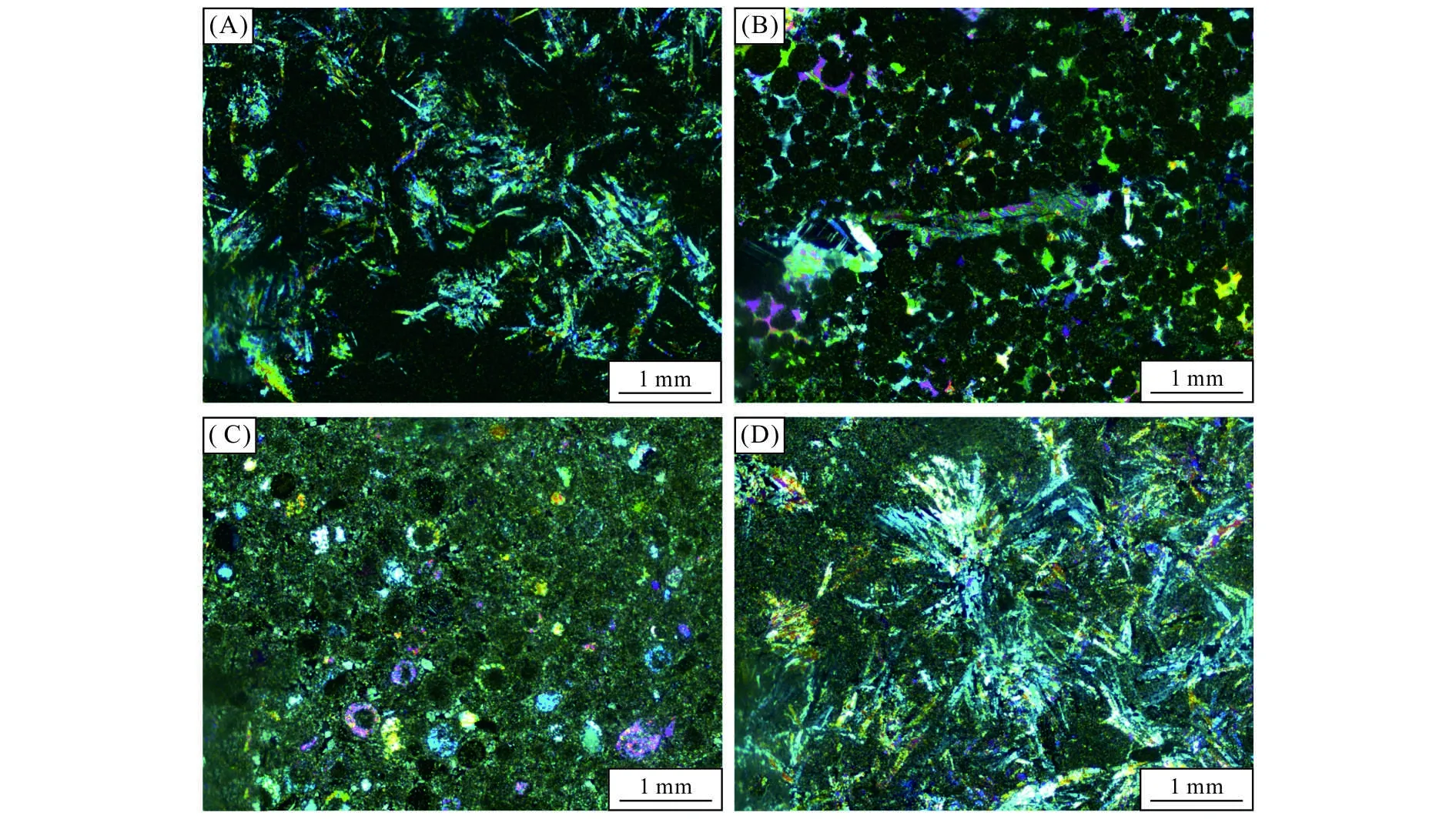

图6 川东龙门构造天东9井飞二段顶部膏质潟湖岩性显微特征Fig.6 The microscopic characteristics of the gypsum lagoon rocks from the top of T1f 2 in Well TD9 in the Longmen structure (A)膏质泥晶白云岩,泥晶白云岩中的放射状石膏,深度3 554.27 m,正交偏光; (B)含膏鲕粒粉晶白云岩,鲕粒的粒间孔充填石膏,深度3 555.96 m,正交偏光; (C)含膏鲕粒粉晶白云岩,鲕粒的粒间孔及粒内溶孔充填石膏,深度3 556.12 m,正交偏光; (D)膏质泥-粉晶白云岩,泥-粉晶白云岩中放射性石膏,深度3 560.31 m,正交偏光

4 储层孔隙演化特征

4.1 储层成岩演化序列

通过对川东龙门构造滩相储层的成岩作用以及成岩环境研究,认为研究区飞二段滩相储层主要经历了以下几个阶段:

a.同生-准同生阶段。在正常海底环境下,发生海底泥晶化作用以及第一期胶结充填作用,粒间孔被纤状方解石充填(图7-A、B、G、H);随着海平面下降,滩体暴露,发生第一期溶蚀作用,鲕粒中的灰泥被大气淡水选择性溶蚀,形成粒内溶孔,部分沉淀单晶方解石,形成铸模孔。

b.早成岩阶段。在浅埋藏环境下,成岩早期发生第二期胶结充填作用,粉晶方解石充填于粒间孔;浅埋藏时期压实压溶作用非常强烈,导致颗粒堆积紧密,破坏了大部分原生孔隙(图7-C、I)。

c.中成岩阶段。属于中埋藏环境,发生第二期埋藏溶蚀作用以及第三期粗晶方解石胶结作用(图7-D、J);随着埋深增加,温度升高,开始有液态烃充注(图7-E、K)。

d.晚成岩阶段。随着地层埋深增加,热演化程度升高,液态烃转化为沥青和气态烃,大部分晶粒白云岩中发生第三期深埋藏溶蚀作用,产生大部分晶间溶孔,部分晶间溶孔被第四期方解石胶结物充填(图7-F、L)。

4.2 储层孔隙演化特征

研究区飞二段滩相储层主要包括2类储集岩:鲕粒灰岩和晶粒白云岩。2种岩石类型有着完全不同的孔隙演化特征。以川东龙门构造天东100井为例,经不同成岩作用的改造,鲕粒灰岩现今孔隙度为1%~3%;而粉-细晶白云岩现今孔隙度为5%~8%,最高可达10%~15%(图7)。

图7 川东龙门构造飞二段滩相储层孔隙演化特征Fig.7 Pore evolution characteristics of T1f 2 beach facies reservoirs in the Longmen structure, eastern Sichuan Basin

4.2.1 鲕粒灰岩

同生-准同生阶段,鲕粒灰岩沉积时为松散的颗粒堆积,颗粒间为原生粒间孔,原生孔隙度为30%~40%(图7-A)。在海底成岩环境下,发生泥晶化作用和第一期纤状方解石胶结作用,原生孔隙度下降到20%~30%。随着海平面下降,滩体暴露,发生大气淡水溶蚀作用,溶蚀鲕粒内部的灰泥,形成粒内溶孔,部分充填单晶方解石,形成铸模孔,孔隙度有所上升,约为25%(图7-B)。早成岩时期,第二期粉晶方解石胶结作用,粉晶方解石充填大部分粒间孔和粒内溶孔(图7-C),压实岩溶作用强烈,导致原生粒间孔几乎消失殆尽,孔隙度为5%~8%。中成岩时期,发生第二期(生油前)溶蚀作用,形成部分粒间溶孔,发生第三期粗晶方解石胶结作用,孔隙度为3%~5%(图7-D)。第三期胶结后,烃类沿着剩余孔隙和晶间微隙浸入,占据了部分剩余孔隙,孔隙度下降至2%~3%(图7-E)。随着埋藏深度增加,热演化程度升高,液态烃转化为气烃和沥青,形成部分沥青收缩孔。深埋藏时期发育第三期(生气期)溶蚀作用,但在鲕粒灰岩中,第三期埋藏溶蚀作用不发育,仅形成少量晶间溶孔,大部分被第四期方解石胶结物充填,此时孔隙度为1%~3%(图7-F)。由于龙门构造裂缝很少,抬升埋藏阶段的构造运动对储层孔隙的影响不大,储层现今孔隙度为1%~3%。

4.2.2 晶粒云岩

研究区飞二段晶粒云岩的原岩多为鲕粒灰岩,由于白云石化作用非常强烈,形成了粉-细晶白云岩。同生-准同生阶段为鲕粒灰岩,原生孔隙度为30%~40%(图7-G),在海底成岩环境下,发生泥晶化作用和第一期纤状方解石胶结作用,原生孔隙下降到20%~30%;随着海平面下降,滩体暴露发生第一期大气淡水溶蚀作用,溶蚀鲕粒内部的灰泥,形成粒内溶孔,部分充填单晶方解石,形成铸模孔;由于海平面变化,发生渗透回流白云石化作用,粉晶自形白云石交代鲕粒的核心或圈层,部分胶结物也被交代,形成(灰质)粉晶白云岩,此时岩石孔隙度约20%(图7-H)。渗透回流白云石化作用增加了岩石强度,抑制了压实压溶作用以及胶结充填作用对孔隙的破坏,故早成岩时期,仅有少量第二期胶结作用充填少部分粒间孔和晶间孔,孔隙度为8%~10%(图7-I)。中成岩时期,发生第二期(生油前)埋藏溶蚀作用,酸性流体沿白云石晶间进入,形成大量的晶间孔(图7-J),但大多被随后液态烃浸入和第三期方解石胶结物充填,孔隙度为6%~8%(图7-K);同时局部发生埋藏白云石化作用,主要为晶粒白云岩中白云石晶体边缘加大以及自形白云石充填晶间孔,减少了部分孔隙,此时孔隙度保持在4%~6%。晚成岩时期,随着埋藏深度增加,热演化程度升高,液态烃转化为气烃和沥青,形成一部分沥青收缩孔,此时第三期(生气期)埋藏溶蚀作用发育,晶间孔充填的方解石胶结物和沥青被溶蚀,形成大量晶间(溶)孔;随后第四期胶结作用少量发育,方解石胶结物充填部分晶间孔,保留大部分有效孔隙,孔隙度为5%~8%,部分第三期溶蚀非常发育的细晶白云岩中,孔隙度最高可达15%(图7-L)。

5 结 论

a.川东龙门构造三叠系飞仙关组第二段滩相储层主要包括2类储集岩:亮晶鲕粒(含云)灰岩及(残余鲕粒)粉-细晶白云岩。鲕粒灰岩类储集岩在研究区发育广泛,白云石化作用弱,孔隙度多数为1%~3%,大多数为非储层;晶粒白云岩类在研究区飞二段局部非常发育,孔隙度多数大于4%,部分可高达15%,晶间孔发育,为研究区最好的储集层。

b. 研究区飞二段滩相储层主要成岩作用类型包括:压实压溶作用、泥晶化作用、胶结充填作用、溶蚀作用以及白云石化作用。其中两期埋藏溶蚀作用以及白云石化作用是控制储层发育的主要因素。

c. 研究区飞二段鲕粒灰岩主要受压实压溶作用及胶结充填作用影响,储层非常不发育,现今孔隙度大多数为1%~3%;而晶粒白云岩由于白云石化作用以及埋藏溶蚀作用非常发育,使得晶间(溶)孔非常发育,现今孔隙度为5%~8%,最高可达15%。晚成岩阶段深埋藏环境下的第三期溶蚀作用为控制储层发育的主要因素,也是研究区储层孔隙形成的主要阶段。

——以鄂东临兴神府地区为例