无痛胃镜下高频电凝电切术治疗胃息肉的有效性及安全性分析

陈 鑫

(苏州永鼎医院消化内科,江苏 苏州 215200)

胃息肉是指出现在胃黏膜表面的良性、局限性上皮隆起性病变。近年来,随着胃镜检查的推广应用,胃息肉的检出率不断升高。目前,临床上尚未彻底明确胃息肉的发病原因。有研究指出,胃息肉的发生可能与患者存在幽门螺杆菌感染、慢性胃炎、胆汁反流及遗传因素、环境因素等有关[1]。该病有一定的癌变风险,因此在确诊后需及早进行治疗。手术是临床上治疗胃息肉的首选方法。现阶段,临床上多采用胃镜下高频电凝电切术治疗胃息肉。对该病患者进行胃镜下高频电凝电切术可利用高频电流产生的热效应使息肉组织凝固、坏死,从而达到切除病灶的目的。本文主要是探讨用无痛胃镜下高频电凝电切术治疗胃息肉的有效性及安全性。

1 资料与方法

1.1 基线资料

选取2019年8月至2020年3月期间我院收治的100例胃息肉患者作为研究对象。其纳入标准是:病情经胃镜检查和组织病理学检查得到确诊;具有进行胃镜下高频电凝电切术的指征;对治疗的依从性良好且自愿参与本研究。其排除标准是:合并有心、脑、肝、肾等器官功能障碍;存在凝血功能异常、精神异常或沟通障碍;合并有其他严重的消化系统疾病。按照手术方法的不同将其分为观察组与对照组,每组各有50例患者。在观察组中,有男28例,女22例;其年龄为22~78岁,平均年龄为(45.6±5.4)岁。在对照组中,有男31例,女19例;其年龄为24~75岁,平均年龄为(45.4±5.2)岁。两组患者的基线资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对观察组患者进行无痛胃镜下高频电凝电切术,方法是:术前让患者禁食8 h。术中协助其取平卧位,为其开放静脉通路并连接心电监护仪,持续监测其无创血压、心率、脉搏、血氧等指标。为患者静脉泵注0.5~2 mg/kg的丙泊酚,待其入睡、睫毛反射消失、肌松状况良好且血压平稳后,将其体位调整至左侧卧位,并经口插入胃镜。在胃镜下找到息肉,明确息肉的位置、大小和形态,并清理息肉表面的黏液和周围的液体。对于直径≤2 cm的息肉,直接用套圈器对息肉进行电凝电切;对于直径>2 cm的息肉,采取分块电凝电切的方式将其切除。需要注意的是,在切除息肉时要先对息肉进行电凝再进行电切,在进行电切的过程中不能过度用力,以防导致胃黏膜大出血。进行电凝电切的间断通电的时间为2~3 s。将息肉切除后,密切观察电切部位有无出血、穿孔等情况。若出现此类情况需及时进行处理,若无此类情况出现则退出胃镜和手术器械。对对照组患者进行常规的胃镜下高频电凝电切术,方法是:术前让患者禁食8 h。术中为其开放静脉通路并连接心电监护仪。协助其取左侧卧位,经口为其插入胃镜。在胃镜下找到息肉,明确息肉的位置、大小和形态,余下的手术步骤与观察组相同。术后告知两组患者卧床休息1~2 d,让其禁食12~24 h,并密切观察其血压的变化及粪便的颜色,积极预防其发生消化道出血。

1.3 疗效判定标准与观察指标

比较两组患者的临床疗效、手术的时间、术中的出血量及术后并发症的发生率。用显效、有效和无效评估两组患者的疗效。显效:患者的胃息肉被完全切除。有效:患者的胃息肉基本被切除,仅残留极少的微小病灶。无效:治疗后患者的疗效不符合上述标准。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。术后对两组患者进行6个月的随访,观察其病情复发的情况。

1.4 统计学方法

用SPSS 22.0软件处理本研究中的数据,计数资料用%表示,用χ²检验,计量资料用±s表示,用t检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组患者手术的时间及术中的出血量

观察组患者手术的时间短于对照组患者,其术中的出血量少于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 对比两组患者手术的时间及术中的出血量(±s)

表1 对比两组患者手术的时间及术中的出血量(±s)

组别 例数 手术的时间(min) 术中的出血量(mL)观察组 50 23.5±5.6 16.5±4.3对照组 50 51.5±8.7 56.4±8.7 t值 5.431 5.325 P值 0.044 0.043

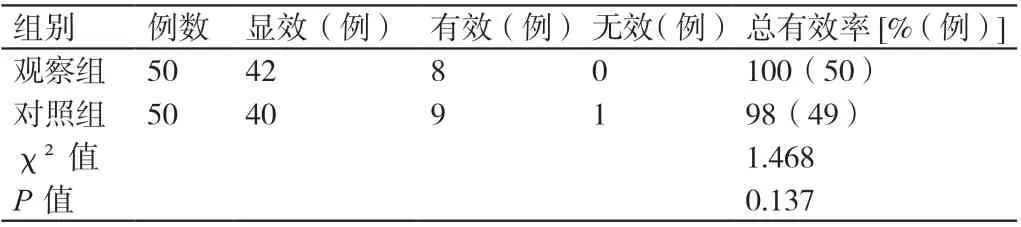

2.2 对比两组患者的临床疗效

两组患者治疗的总有效率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。详见表2。

表2 对比两组患者的临床疗效

2.3 对比两组患者术后并发症的发生率

观察组患者术后并发症的发生率低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表3。

表3 对比两组患者术后并发症的发生率

2.4 对比术后6个月内两组患者病情的复发率

术后6个月内,观察组患者病情的复发率为0%,对照组患者病情的复发率为6%,二者相比差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

胃息肉患者在发病的初期多无明显症状。此病患者随着病情的发展,息肉组织会逐渐增大,可导致其出现腹痛、腹胀、反酸、嗳气等症状。胃息肉若位于贲门附近,可导致患者出现吞咽困难的症状;胃息肉若位于幽门处,可引起幽门梗阻;胃息肉表面若发生溃疡、出血,可导致患者出现呕血、排黑便等症状[2]。对胃息肉患者进行内镜检查可发现丘形、半球形或卵圆形的隆起组织,其表面光滑或发红,且多为单发病灶。目前,临床尚未彻底阐明胃息肉的发病原因。多数学者认为,胃息肉的发生可能与以下因素有关:1)慢性胃炎。患者若患有慢性胃炎,其胃黏膜可受到长期刺激,引起胃腺体增生,进而可形成胃息肉。2)幽门螺杆菌感染。发生幽门螺杆菌感染可引起慢性胃炎,导致胃黏膜上皮细胞增生,进而可引起胃息肉。3)胆汁反流。胆汁反流在胃息肉的发生、发展中发挥着重要作用。胆汁作为一种刺激因子会引起胃黏膜炎症性增生,导致胃泌素的分泌水平升高,引起胃腺体增生,进而可形成息肉[3-4]。目前,临床上普遍认为胃息肉与胃癌的发生具有一定的相关性。因此,临床上应对胃息肉患者进行及时有效的治疗。进行胃镜下高频电凝电切术是现阶段临床上治疗胃息肉的主要手段。用该手术治疗胃息肉具有操作简单、创伤小、费用低、可一次性切除多个病灶等优点。但有少数学者认为,采用胃镜下高频电凝电切术治疗胃息肉可能出现部分病灶残留的情况,易导致术后患者的病情复发[5]。俞媛洁等[6]对124例老年胃息肉患者进行内镜下息肉切除术,结果显示,其病灶均被有效切除,且术后仅有3例患者发生胃出血。段军等[7]研究发现,采用胃镜下氩离子凝固术与胃镜下高频电切术治疗胃息肉的疗效相当。肖锋等[8]将131例胃息肉患者分为研究组与对照组,分别采用无痛胃镜下高频电凝切除术与普通胃镜下高频电凝切除术对研究组患者与对照组患者进行治疗,结果显示,研究组患者病情的治愈率、手术的时间、术中的出血量和术后并发症的发生率均优于对照组患者。这与本研究的结果基本一致。对胃息肉患者进行常规的胃镜下高频电凝电切术易导致其出现恶心、呕吐、呛咳、咽痛等不适反应,引起强烈的应激反应,从而可增加手术操作的难度,不利于治疗的顺利进行。对此病患者进行无痛胃镜下高频电凝电切术时,可通过为其静脉输注麻醉药物使其处于短暂睡眠的状态,在其无意识的状态下完成手术,可保障手术的顺利实施,降低手术操作的难度及手术的风险。

综上所述,用无痛胃镜下高频电凝电切术治疗胃息肉的效果显著,能在有效切除息肉的同时减少患者术中的出血量,缩短手术的时间,降低其术后并发症的发生率和病情的复发率。