加快新医科建设 推动医学教育创新实践

张林

摘 要:医学教育是卫生健康事业发展的重要基石,以新医科统领医学教育创新是新时代实施“健康中国”战略的新任务、世界医学发展的新方向和重大疫情防控的新要求。本文对四川大学以学科建设引领新医科发展、以高端人才队伍支撑新医科建设、以医防服务融合新医科实践的探索进行了介绍,从厚植一流医学育人文化、构建一流医学师资队伍、打造一流医学课程资源、培育一流医学实践基地、铸造一流医学学科专业、培养卓越医学领军人才六个方面对创新医学教育、全面提高医学人才培养质量的实践进行了总结,以期为新时代加快新医科建设、培养高质量医学人才提供“华西方案”。

关键词:新医科;学科建设;人才培养;师资引培

一、新医科建设的背景与意义

新医科建设是国家为应对新科技革命和产业变革提出的“四新”之一,旨在培养卓越医生和医学创新人才[1-2]。新医科的“新”主要表现为新理念、新背景、新范式、新学科(群),实现从治疗为主到医防结合全生命周期促进健康[3]。新医科面对以人工智能、大数据为代表的新一轮科技革命和产业变革,以数据密集型科研和融合研究作为新科研范式的特征,将学科与多重技术交叉融合,推动医学牵头的医工理文融通,发展医学新专业和新学科。新型冠状病毒肺炎疫情全球大流行对医学教育和实践带来了重大冲击,也引发了对新医科建设的进一步思考。医学教育创新应以新医科为统领,充分发挥政府投入、政策支持的引导作用, 撬动高校、医疗机构、科研机构、企业资源全面提高人才培养质量。

1.新时代和百年未有之大变局

习近平总书记对加强医学教育工作,发展卫生健康事业作出了系列重要指示。2020年9月11日,习近平总书记在主持召开科学家座谈会时提出“四个面向”——面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军[4]。

2020年9月9日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,我国医护人才总量、结构都还不适应健康中国建设需要[5]。全科医学人才、高水平公共卫生人才短缺明显,高层次复合型医学人才的培养也亟待加强,医药创新能力有待提升等问题,都迫切需要整体性、系统性、协调性地推进医学教育创新发展。新冠肺炎疫情仍在全球大流行,重大疫情的防控将进一步常态化,如何抓住机遇,在危机中育先机,于变局中开新局,是医学技术和医学教育要思考和破解的问题。

2.健康中国战略对医科的新要求

建设“健康中国”是实现国家实力全面提升和中华民族伟大复兴中国梦的重要基础,人民健康水平持续提升,是“健康中国”建设的首要目标[6]。“健康中国”建设需要大量高水平医学人才作为支撑和保障,这对我国医学教育的质量、规模和结构提出了新要求。人民至上、生命至上,不断增进人民健康福祉和促进人的自由全面发展是新医科的价值取向。人民群众对于卫生健康的高质量要求推动卫生系统人才队伍高质量发展,从而推动医学教育结构性改革,为健康中国建设提供了新的动力。

二、华西医学中心新医科建设实践

四川大学华西医学中心新医科建设以“四个面向” 为引领,以破除“五唯”、尊重学科发展、人才成长和办学规律的“开放—共享—融合”为发展理念,以“医学 +”和“信息 +”为引擎,以发展基础研究、临床应用和疾病预防为导向,秉承适应性、可行性、创新性、超前性和共生性五大原则,围绕医学主干学科,推动技术的交叉、互动、融合,不断催生新医学学科增长点,实现学科由高度分化的自由发展到各学科有组织的高度融合发展,形成医学学科有机共生、可持续发展的学科(集)群。

1.以学科建设引领新医科发展

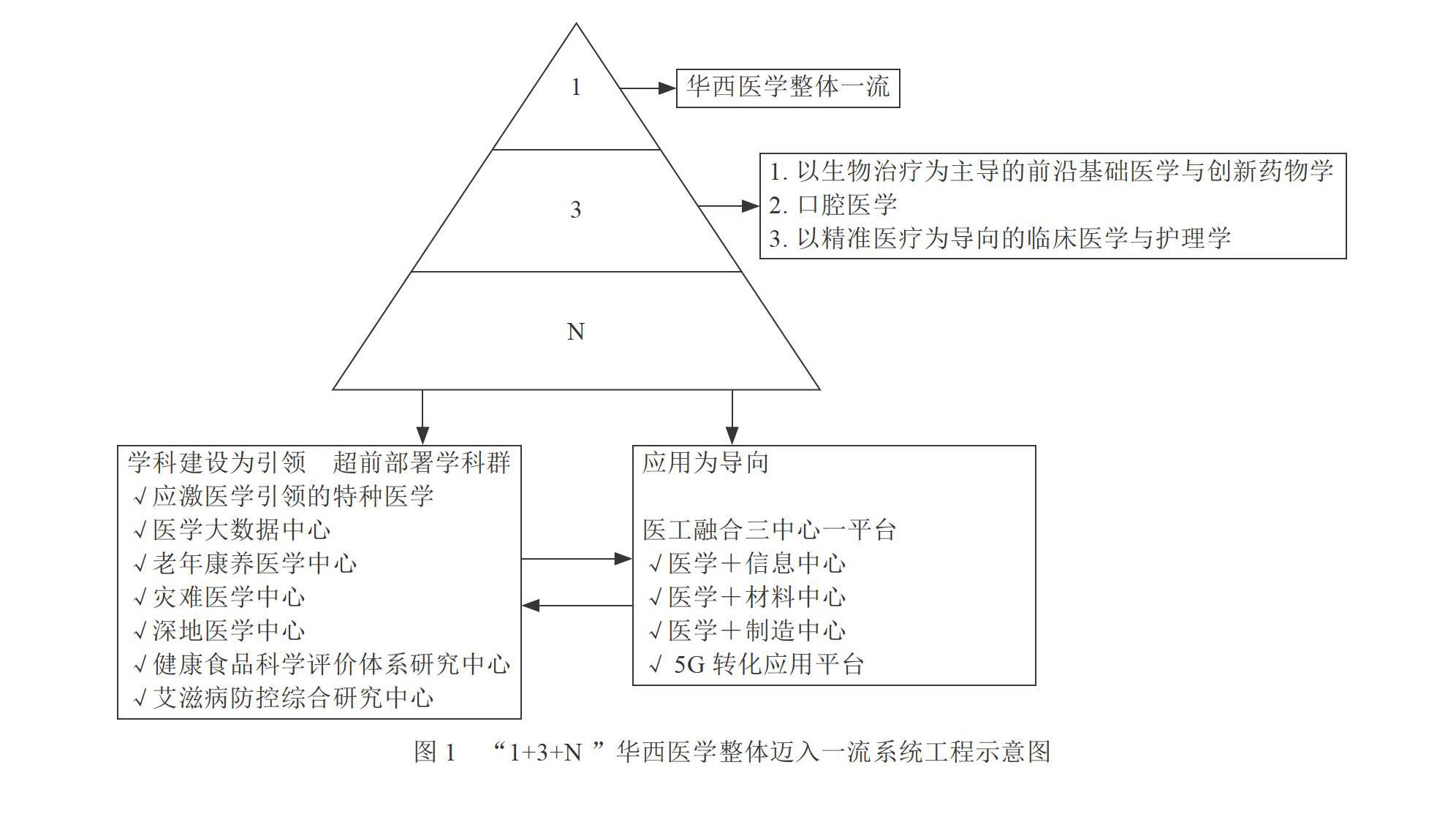

新医科以学科交叉融合为创新原点,推进医学诊疗技术进步,优化医疗服务供给,引领医学模式转变,进而重塑医疗卫生服务体系。因此,“新医科”建设关键核心是“医学+”引领的学科建设,“医学+”学科发展是原点,并由基础研究与应用研究的多学科资源交叉融合,不断拓展新医科核心技术和创新方法,带动新医科的人才培养与科学研究不断深入与发展。华西医学中心通过战略牵引,融合创新,机制完善,深入推进华西医学整体迈入一流(见图1)。

(1)通过加强学校统一领导,夯实华西医学中心部分职能,设立华西医学中心办公室, 办公室下设医学教学部、医学发展规划部、医学人才部和医院管理处,强化华西医学中心对医学资源的统筹协调,为华西医学整体迈入一流提供组织和资源保障。

(2)从战略角度,研究制定了以“医学+”和“信息+”双引擎驱动医工融合发展的方案。建设优良的5G医学转化应用平台及“医学+信息”中心、“医学+制造”中心和“医学 + 材料”中心。

(3)以成都前沿医学中心建设为契机,创新校地、校企合作模式,整合政产学研用等创新资源,构建医学创新生态圈,推动医学学科建设。系统推进国家医學中心、区域医疗中心等医疗中心建设及创新药物集成攻关大平台、成都前沿医学中心、天府国际医院等一批国家级、省部级和市校共建科研及其应用转化平台建设。

(4)通过需求牵引、技术推动,构建公共资源平台,提升科研资源开放共享广度、深度, 提高医学科研资源利用效率。破除学院壁垒整合华西各附属医院、成都前沿医学中心等科研平台的优质师资为医学生提供扎实的基础医学教育。

(5)发挥华西医学中心优质医疗卫生资源的辐射作用,以5G技术融合为抓手创新升级医疗服务模式,为智慧医疗、智慧健康带来全新的医疗模式和感受。5G技术融合医疗提升服务主要体现在包括远程会诊、远程检查、远程手术、应急救援、远程示教、远程监护和探视等方面,通过技术革新实现医疗服务模式的升级。

(6)构建以智慧医疗、智慧服务和智慧管理为特征的全生命周期华西智慧医疗 2.0 及医疗协作体系,打造 5G 智慧医疗示范基地。 加速5G 技术在医疗行业领域的应用,加快推进医学大数据、医学人工智能的基础研究和转化应用, 与中国移动通信集团、中国电子信息产业集团等企业开展合作,充分发挥各方技术、业务与资源整合上的优势,共同推进 5G 智慧医院建设。

2.以高端人才队伍支撑新医科建设

学校以新医科人才培养为抓手,大力推进医学人才队伍建设,在把握学校人才事业整体现状的基础上守正创新,破除“五唯”,从全局视角分析国家的医疗健康领域战略规划以及医学学科的创新发展,以更加贴合时代的发展理念,引进、培养和评价一流的医学人才, 推动新医科人才成为学校人才事业发展的重要增长极和动力源。积极开创“面向未来的新医科人才队伍建设川大华西模式”,为实现华西医学整体迈入一流提供智力支撑。

(1)构建更加符合新医科发展方向的人才引培体制。学校着眼于未来医学发展,在学科交叉融合创新的视域下发展新医科人才事业, 积极构建“政策—平台—渠道”全面融合、与服务健康中国战略需求相匹配的新医科人才引培体系,努力实现从传统人才引培转向“医工、医文、医理、‘医学 +X等新医科人才引培” 的转变,从而打造一支世界一流的新医科人才队伍。

(2)优化更加切合新医科发展规律的人才发展体系。坚持学科特色,尊重人才个性,遵循医学人才成长规律,从人才的引进、培育、发展各个环节入手推进人才分类评价改革,打造新医科人才快速成长的发展通道。在坚持学校“海纳特聘教授、海纳青年学者”支持计划的同时,实施“华西名医引培计划”和“医学+定向精准引才计划”等,让不同类型的人才都能找到事业发展的平台。

(3)形成更加适配新医科发展格局的人才工作局面。发挥华西医学中心医学人才部的协同作用,探索多学科协同引才模式,打造以优势学科、重大平台为突破口的人才高地,构建华西医学“高端集聚、青年拔尖、交叉融合、创新发展”的新医科人才格局。

(4)以目标为导向,推进以点带面和成效牵引的人才引培策略。一是以协同引才的方式激发引才命运共同体合力,开创“医学 +X”集群引才新模式。引才由以往单兵作战转变为学科集合发力,特别是以“医工结合”为突破口开展协同引才、合力育才、共享平台等试点工作,真正实现“医学 +”人才队伍繁荣发展的全新局面。二是以目标牵引的方式助力新医科人才培育。坚持实施人才培育支持计划,重点挖掘和支持“准”字号新医科人才,构建起学校交叉学科高端人才“蓄水池”。

(5)以需求为导向,构建学科交叉和协同支撑的人才引培模式。一是打破原有的人才聘任模式,在交叉学科平台上延揽和聘任人才。以“双聘”“多聘”的形式灵活引才用才,对人才成果实施“双算”“多算”制,最大限度地为人才集合有效资源。二是组建跨学科科研团队及平台,开展重大科研联合攻关,全面提升人才科研成果的协同创新和转化效能。

(6)以改革为导向,优化机制与服务精臻的人才引培软实力。一是除了在平台建设、团队组建、科研创新、职务晋升、经费投入等方面给予支持以外,优化新医科人才发展评价机制。探索建立以“新医科人才胜任力评价”为核心目标,针对不同学科、岗位、专业方向, 硬指标与软指标相结合的人才评价制度。二是构建良好的新医科人才生态。坚持人才服务工作的“有感发展”,以人才的获得感为标尺, 进一步创新服务理念、提高服务质量,提升人才的归属感和使命感,实现学校医学人才事业高质量、内涵式发展。

3.以医防服务融合新医科实践

华西医学中心始终坚持面向人民健康,把服务民众摆在首要位置,聚焦重大疾病防治、健康扶贫、突发公共卫生事件应急等关系国计民生的重大问题,在医防服务中融合新医科实践。

(1)以“新医科”建设作为有力抓手,努力构建一流的医防服务体系,不断提升医疗卫生服务创新能力。目前,四川大学华西医学中心已经发展成为中国西部最大的国家级医疗中心、疑难危急重症诊疗中心、国家级医学科技创新体系基地及国家级重大公共卫生事件医疗救治中心,为华西医学中心新医科实践提供有力的条件保障支撑。

(2)积极响应国家重大战略部署,充分发挥华西医学中心高水平资源和创新优势,探索新医科实践新领域。服务成渝地区双城经济圈建设,与成都东部新区开展合作,共建“成都健康医学中心(未来医学城)”,推动医、教、研、产融合发展,打造全球高能级医药健康领域承载地和高水平医疗健康“引领极”。助力“一带一路”海峡经济区、海南自由贸易港建设,以“医院+研究院”模式,共建四川大学华西厦门医院、华西乐城医院医教研一体化项目,打造面向国内外的前沿医学中心与国际交流平台,打通华西医学的出海通道,拓展华西医学中心发展的外部空间。华西医学中心成功建立具有卓越国际竞争力和区域带动力的国家口腔医学中心和国家儿童区域医疗中心,积极争创高原医学国家医学中心,力求实现心血管、肿瘤、呼吸专业等类别国家区域医疗中心全覆盖。

(3)服务国家乡村振兴重大战略、助力脱贫攻坚发挥新医科实践新功能。充分发挥华西医学中心整体优势,积极参与精准健康扶贫,牵头建立高校“健康扶贫联盟”。通过推进远程医疗、选派专家团队支持、建设区域联盟医院等形式,因地制宜、一地一措,对“三区三州”等老少边穷地区大力开展医疗卫生对口帮扶。帮扶甘孜藏区建立肝包虫病防控体系,90%的肝包虫病患者已实现本地治疗,诊治量提升5倍,围术期死亡率低于0.3%。帮扶西藏自治区建立“西部儿童心血管疾病诊疗及研究协作网”和“四川大学华西口腔西藏分院”,填补高原先心病介入治疗和口腔医学教育的空白,免费救助1200多名先心病儿童。帮助凉山彝区组建艾滋病规范化防治体系,抗病毒治疗有效率提高11%,覆盖率提高31%,HIV阳性孕妇治疗率达100%,母婴传播率降低20%。帮扶马边彝区建成县医院创伤骨科首个三级学科,骨科门诊量增长150%,当地就诊率达70%。四川大学通过藏彝地区“在位在线”医疗扶贫模式,将华西优质医疗资源下沉,让高原民族地区老百姓在家门口及时获得“华西优质医疗服务”,推动提高了贫困地区医疗卫生服务能力和水平。

三、立足新医科建设,优化医学人才培养

四川大学华西医学中心在医疗、教学、科研等各领域一直积极发挥“国家队”的创新引领作用。面对新挑战、新机遇,需要我们站在历史的角度,重新审视和开辟华西医学教育的变革与发展道路,积极探索新思路、新路径,为华西医科率先整体迈入一流奠定人才基础。2018 年四川大学以“文优—理进—工改—医强”为路径,以“医学 +”“信息 +”为重点作为带动全校学科发展的双翼,全面推进世界一流大学建设。2020年学校根据国务院办公厅《关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)相关内容为指引,作为全国先试先行的25所部属院校中之一,制定《四川大学新时代医学教育创新发展实施方案》及系列重要核心项目方案,為华西医学人才培养绘制了蓝图。

1.立德树人,厚植一流医学育人文化

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,强化党对高校大学生思想政治教育工作的领导,根植四川大学华西医学中心红色基因,立足百年华西深厚人文底蕴,不断完善具有医学特色的思想政治教育工作体系。充分发挥全国“三全育人”综合改革试点学院的示范作用,根据《四川大学深化课程思政建设实施方案》文件精神, 以医学人文教育中心建设为抓手,深入研究医学教育领域开展思政教育的特点和方法,将思政教育深入融入医学专业的通识教育课、公共课、基础课、专业科等各个环节的各类别课程, 落实课程思政全覆盖,贯穿人才培养始终,大力推进全过程育人。以“四个自信”增强全体学生包括港澳台学生和留学生的国情教育和对中国特色社会主义道路及核心价值观的理解与认同,培养一批知国(华)爱国(华)的青年国际人才。

2.激发活力,构建一流医学师资队伍

做好人才引进工作的统筹规划,引育并重汇聚名师,逐步形成一支高素质教学名师梯队。强化教书育人主体责任,推进考核机制改革,完善评价体系,启动“本科教学双聘双算”,加强奖励激励临床、科研教师更多时间、精力投入到教书育人。以探索本科课程“首席教授(课程 PI)制”为抓手,构建各专业引领型教授团队;以“实践教学专职教学岗”项目为抓手,打造一流实践教学师资队伍; 持续改革本科生导师、兼职班主任制度,促进本科生专业思想和能力教育。

3.整合交叉,打造一流医学课程资源

以医学教学专家团队为引领,加强顶层设计,紧密结合新医科建设,融入全生命周期健康观,深化教育教学内容、课程体系和教学方法改革,构建“以学为中心”“以胜任力为导向”的动态、开放医学“金课”体系。强化现代信息技术与医学教育教学的深入融合,改造智慧教学环境,以“探究式—小班化”课堂教学改革为牵引,与境外高校合作开设远程在线全英文课程,提供更多个性化学习。优化硬件投入和技术支撑,利用各个专业技能中心的平台和资源发挥实践操作智能平台的优势,打造一流华西课程资源,近三年新增医科国家级一流课程22门。

4.优化组合,培育一流医学实践基地

充分发挥我校四家直属附属医院“院院合一”特色优势的基础上,建立健全我校直属、非直属附属医院的教学组织机构建设,稳定教学管理队伍,加强实践师资队伍建设,加大实践教学投入,建立实践教学标准体系,严控实践教学质量,发挥附属医院医学人才培养基阵地作用。,建立高校和实践基地协同育人平台,打破区域和行业界限,实现跨地区、跨部门的“优化组合”,不仅为医学人才培养提供充足的教学基地,为高校的发展带来活力,也为实践基地向高层次、高水平发展拓宽道路。

5.创新融合,铸造一流医学学科专业

进一步加强我校医学国家级、省级一流专业建设,高举质量文化旗帜,调整规模、优化结构、提升品质、彰显特色,以专业认证为抓手,强化专业内涵,建设一流医学专业。强化“医学+”引领辐射作用,构建以“医工融合三中心一平台”为代表的“医学 + 理、工、文”的交叉学科专业平台,大力推动“医学 +”专业建设,带动交叉学科导师团队建设,培养“医学 +”交叉学科人才。以“医学 + 信息”交叉学科复合型创新拔尖人才培养为着力点和突破口,实现跨学院、跨专业的教师、导师团队交叉、学生学习交叉,进而探索“医学 + 制造”“医学 +

材料”人才培养机制。

6.厚德精业,培养卓越医学领军人才

多措并举,持续优化医学本科及研究生质量。构建并完善具有川大特色的八年制复合型拔尖创新人才培养体系、“5+3+X”一體化高素质临床医生培养体系以及本硕博贯通式“医师科学家”培养体系。学校在《四川大学新时代医学教育创新发展实施方案》基础上,研究制定了《四川大学卓越医生教育培养深化改革方案》重点实施项目,通过加强德医双修的素质能力培养,强化医学基础教育教学,完善医学生早期接触专业、早期接触科研的系统性机制设计与建设;加强基本专业技能和思维的训练,提高学生的动手能力和解决实际问题的能力;强化创新创业教育,激发学生的创新潜能,培育学生的领导力;进一步拓展国际交流的广度和深度,从而培养具有良好职业素养、扎实专业知识、熟练专业技能、强烈创新意识和宽广国际视野的卓越医学领军人才。

以医学学科建设、医学师资引培、医学人才培养支撑新医科建设,以新医科建设统领医学教育创新是四川大学华西医学中心在新医科建设和医学教育创新进程中的新探索。时代进步,科技变革,四川大学华西医学中心将肩负起全方位全周期促进人民生命健康的新使命,大力发展新医科,为实现健康中国贡献华西力量!

参考文献:

[1]国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见[EB/OL]. (2020-09-23)[2021-04-13]. http://www.gov.cn/zhengce/ content/2020-09/23/content_5546373.htm.

[2]教育部,国家卫生健康委员会,国家中医药管理局. 关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划2.0的意见[EB/OL]. (2018-09-17)[2021-04-13]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_740/s7952/201810/t20181017_351901.html.

[3]吴岩 . 新工科:高等工程教育的未来——对高等教育未来的战略思考[J] . 高等工程教育研究,2018(6).

[4]习近平.习近平在科学家座谈会上的讲话[EB/OL].人民日报,(2020-09-12)[2020-09-12]. http://jhsjk.people.cn/article/31858850?isindex=1.

[5]李克强主持召开国务院常务会 确定支持新业态新模式加快发展带动新型消费的措施 促进经济恢复性增长等[EB/OL]. 中国政府网,(2020-09-09)[2021-04-13]. http://www.gov.cn/premier/2020-09/09/content_5542036.htm.

[6]中共中央 国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL]. 中国政府网,(2016-10-25)[2021-04-13].

http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_

5133024.htm.

[责任编辑:杨裕南]