全新世以来福建宁德地区环境演变及人类活动的孢粉记录

李帅丽,王继龙,彭博,武彬,于俊杰,戴璐

1.宁波大学地理科学与旅游文化学院,宁波 315211 2.中国地质调查局南京地质调查中心,南京 210016

探索古人类活动对自然环境的影响是预测未来全球气候变化与人类生存和发展间相互作用的基础。例如,森林的滥砍滥伐导致复活节岛生态系统的崩溃和文明的消亡[1];旧石器时代晚期的狩猎活动可能导致某些动物灭绝[2];人类活动导致天然森林被破坏,并打断了其自然的演替规律[3]。今天人类世(Anthropocene)概念的引入更加强调了人类活动对保护生态环境的重要性[4]。例如,当前的火灾和森林砍伐(例如亚马逊地区)会大大增加气候变化的影响,威胁世界生物多样性并造成局部荒漠化和水土流失[5];持续燃烧近8个月的澳洲超级山火带来的温室效应[6]等。植物对气候和环境变化的响应较为敏感,而其产生的孢粉颗粒能够普遍保存在沉积物中,是研究古人类活动与环境变迁关系的良好代用指标[7]。

目前,我国东南沿海古人类活动的证据分布表现为自北向南逐渐年轻的格局。例如,福建沿海最早的新石器时代文化是闽东沿海6500~5500 aBP的“壳丘头文化”,其特征是出现大量的海生贝壳[8]。然而,长江下游更老的上山遗址则出现在11000~8600 aBP[9];之后在长江中下游地区9000~7500 aBP出现了小黄山遗址,这是该区新石器时代早、中期规模最大的古人类活动遗址[10-11]。7000~5300aBP以宁绍平原为核心地带分布的“河姆渡文化”创造了海洋经济文化[12];随后在约7000 aBP的环太湖流域出现以马家浜遗址为代表的“马家浜文化”,该遗址中出土的陶器、石器和玉器等文物表明当地先民较早创造了比较先进的文化,之后大约在6000 aBP前后发展为“崧泽文化”[13]。

迄今为止,已有大量的孢粉学研究集中于福建地区的古人类活动重建。例如,乐远福等对闽江下游地层的孢粉研究显示,在约6000~5500 aBP时期,松属(Pinus)和禾本科(Poaceae)花粉含量的增加可能与福州盆地人类活动有关[14];在闽江下游晚全新 世 海 退 之 后(1900 aBP),孢 粉 组 合 以 芒 萁 属(Dicranopteris)、禾本科以及松属等为主,木本花粉含量减少,孢粉谱的这些变化在很大程度上指示了研究区人类活动的出现[15]。此外,在福建省宁德西部的SZY钻孔中也发现了类似的花粉组合[16];马婷等人[17]在福建省闽侯县庄边山的花粉记录中发现了高浓度的木炭,表明5000~4300 aBP期间人类在此居住和当地森林砍伐的高峰;赵琳等[18]通过戴云山DYS泥炭剖面的孢粉记录发现,在3000 aBP之前当地植被以亚热带常绿阔叶林为主,之后孢粉组合中的蕨类孢子和以禾本科为主的草本花粉急剧增加,该变化反映了人类活动对当地森林植被的强烈破坏。与此同时,邱宏烈等[19]也曾研究发现,戴云山植被在1200 aBP左右发生了剧烈变化,由先前的亚热带针阔混交林不断演变为以松为主的次生植被,禾本科以及芒萁等次生植物孢粉含量迅速增加并持续高值,反映了研究区的植被变化及与人类活动的关系。

上述研究表明,在东南沿海地区最早的古人类活动记录有从北到南逐渐年轻的趋势。为了更好地研究东南沿海地区古人类的迁徙与周边古文明和自然环境变化间的关系,本文试图基于福建省宁德市东部三沙湾内NDQK2钻孔的孢粉记录,并结合高分辨率的测年以及与邻近长钻孔的对比,从超越全新世的长时间尺度来确定该地区人类入侵的时间,并评估人类活动对天然森林的干扰。

1 研究区概况

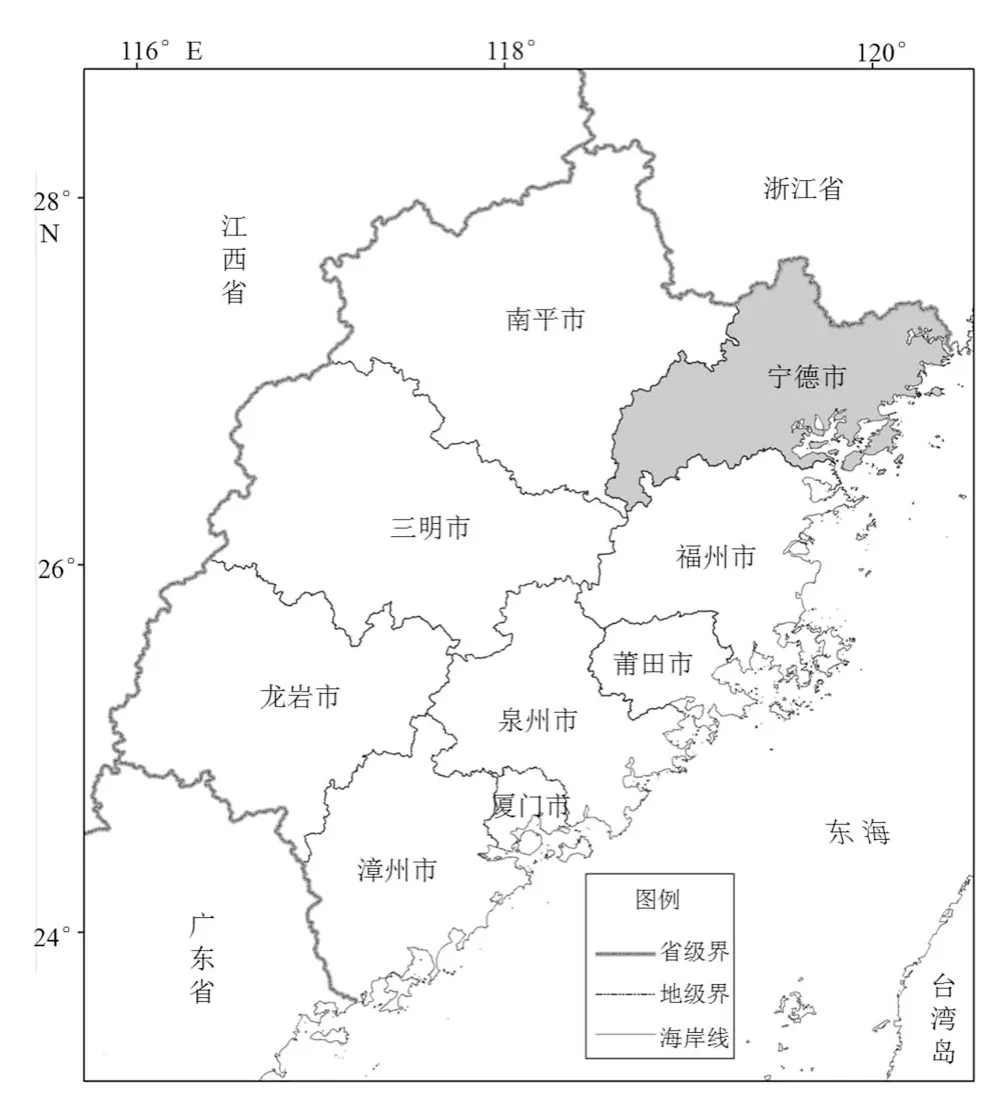

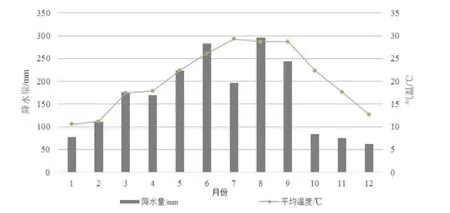

宁德市位于福建省东北部沿海区域,北接浙江温州、南临福州、东面是东海(图1)。地形以丘陵山地为主,地势西北高东南低,冬暖夏热,属中亚热带海洋性季风气候,冬季以东北风为主,夏季盛行西南风;气候温暖湿润,四季分明,降水充沛,热量充足,自然条件优越[20]。年平均气温13.4 ℃~20.2 ℃,最热月(7月)平均气温为28.7 ℃,最冷月(1月)平均气温为9.6 ℃;降水季节分配不均,有较明显的干季和雨季,年平均降雨量为1600mm,降水量大部分地区为1100~2000mm,主要集中在5—10月(图2)。

图1 研究区域位置图Fig.1 Location map of the studied area

图2 宁德月降水量与月均温趋势图(1981—2010年)气候数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn)。Fig.2 Monthly precipitation and temperature in Ningde(1981—2010)Climatic data are from China Meteorological Data Service Center(CMDC)(http://data.cma.cn).

本区植被以三都澳湾为界有南北之分,典型的地带性植被类型北部为中亚热带常绿阔叶林,南部零星分布南亚热带季风常绿阔叶林。植物群落主要由壳斗科(Fagaceae)、樟科(Lauraceae)、山茶科(Theaceae)和杜英科(Elaeocarpaceae)等组成,还有少量以栓皮栎(Quercus variabilis)为代表的落叶阔叶植物分布。常见的主要阔叶树种有:甜槠(Castanopsis eyrei)、米槠(Castanopsis carlesii)、青钩栲(Castanopsis kawakamii)、栲树(Castanopsis fargesii)、南岭栲(Castanopsis fordii)、青冈(Quercus glauca)、鹿角栲(Castanopsis lamontii);除此之外,其他乔木树种还有天竺桂(Cinnamomum japonicum)、杜 英(Elaeocarpus decipiens)、黄 杞(Engelhardia roxburghiana)、蕈树(Altingia chinensis)、细柄蕈树(Altingia gracilipes)、多种榕树(Ficus microcarpa);灌木有黄瑞木(Adi-nanramillettii)、毛乌口树(Tarenna mollissima)、多种柃木(Eurya japonica)、冬青(Ilex chinensis)、四 季 野 海 棠(Begonia semperflorens)等[21-22]。在海拔1100m以下广泛分布着马尾松(Pinus massoniana)、短尾越橘(Vaccinium carlesii)和白栎群落。在沿海的三沙湾地区,零散分布着由秋茄(Kandelia candel)所组成的红树林。长期的人类活动(毁林垦地、伐木取薪)对该研究区植被影响很大,大部分亚热带原始阔叶林遭到破坏。

2 材料与方法

2.1 样品采集

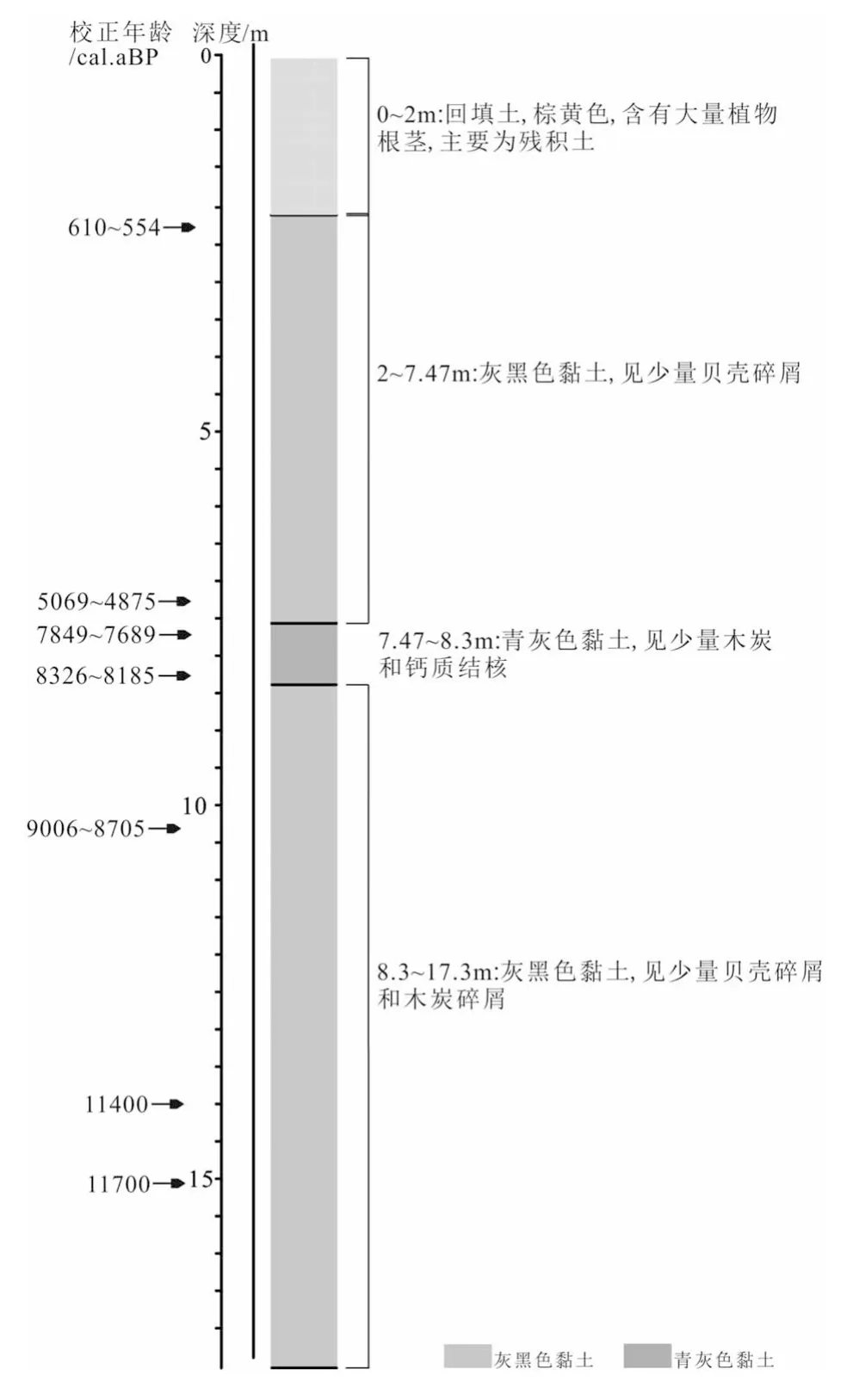

NDQK2钻孔取自福建省宁德市东部三沙湾内(图1),岩芯长度为17.3 m,本实验分析的样品长度为17.3 m,样品按照30~40cm间距进行采集,共分析了42份孢粉样品,岩性主要为黏土(图3)。此外,为了更好地通过现代孢粉与植被关系指导地层孢粉数据分析,本研究一共选取了钻孔附近的3个不同海拔高度的表土苔藓样和3个海洋沉积物样品进行孢粉分析,采样时记录样点的经纬度和海拔(表1)。

2.2 样品处理

所有孢粉样品的实验处理均在宁波大学地理科学与旅游文化学院孢粉实验室进行。实验室处理采用超声波过筛法[23]。首先将所有样品烘干称重,每个样品取10~35 g左右。将各样品粉碎放入塑料烧杯中,另外样品处理时加入一片石松孢子(27367±593粒/片)作为跟踪剂,用以计算孢粉浓度。然后,先加入浓度为15%的HCl,用来除去样品中含有的钙质杂质,放置沉淀1昼夜,经过几次水洗呈中性后离心脱水,再加入浓度为55%的HF,用于除去样品中的硅质杂质。同样放置1昼夜后,将样品换水3次以上直至呈中性。把化学处理后的样品残渣清洗后放入超声波振荡器中,用7μm尼龙筛振荡过滤去除杂质,使过滤后得到的孢粉富集于小烧杯中,最后放置沉淀后吸取表面水分,使孢粉转移至小试管中。加入甘油制片后,在光学显微镜下进行孢粉观察和鉴定。

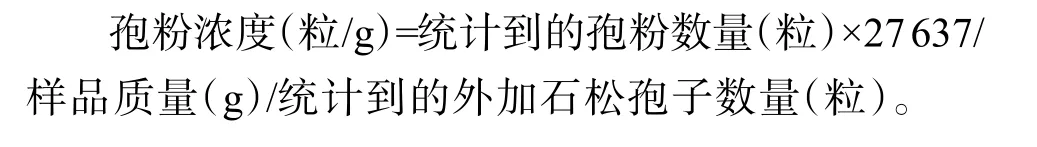

孢粉鉴定过程参考《中国植物花粉形态》[24]和《中国第四纪孢粉图鉴》[25]。对于每个样品,至少统计200粒花粉和孢子。对于一些浓度极低的样品,尽管没有达到200粒的孢粉统计量,统计外加石松孢子数量至少达到500粒。花粉鉴定使用奥林巴斯BX53光学显微镜,放大倍率为400~1000倍。使用TILIA2.0.29软件建立花粉百分比和浓度图,孢粉百分比以乔木、灌木和草本植物花粉为基数,蕨类孢子的百分比以全部孢粉为基数。孢粉浓度计算采用“外加标志法”[26],即将已知浓度的现代石松孢子(Lycopodium)(27637粒/片)作为标记物添加到每一份样品中,再依据鉴定和统计结果进行浓度计算。浓度计算公式为:

图3 NDQK2钻孔的地层和年代Fig.3 Stratigraphy and ages of core NDQK2

表1 钻孔和现代表土采样点点位及样品类型描述Table 1 Description of modern topsoil sampling points and sample types

2.3 地层年代

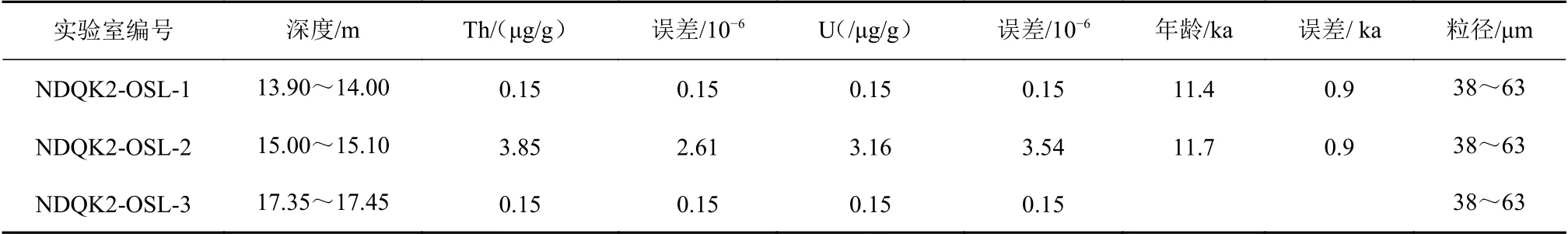

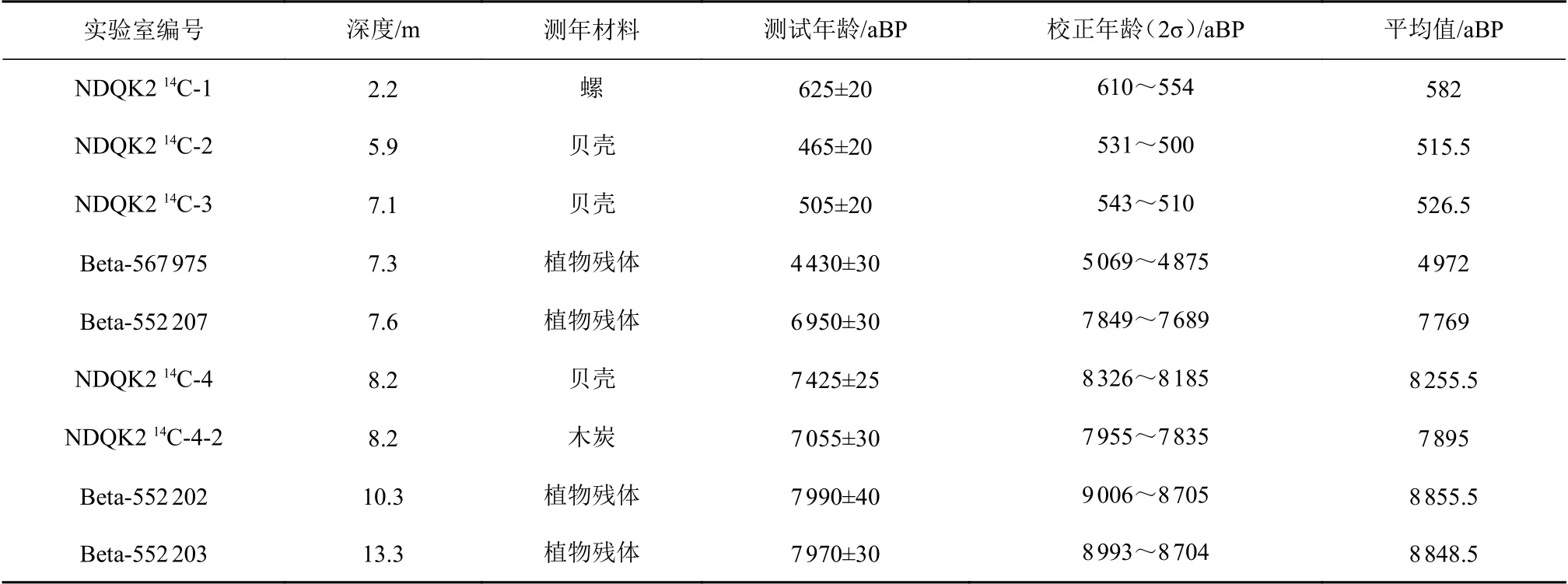

对于年代框架的建立,我们使用OSL和AMS14C测年的方法。OSL样品的测试分析在南京师范大学进行,共分析3个样品。OSL测年样品在取样时应避免曝光,通常采用长16cm、直径5cm的厚壁不锈钢管,一端用厚度超过1.5cm的泡沫板塞满,然后将该端垂直砸入采样部位新鲜面,待样品充分装满管后将管取出,两端用铝箔纸及胶带密封,在管上将样品编号写好。AMS14C测年工作分别在北京大学第四纪测年实验室和美国Beta Analytic公司进行,共分析9个样品。AMS14C测年材料包括植物残体、碳化碎屑、螺、贝壳等。AMS14C部分测年材料在体式显微镜下完成样品挑选以及孢粉预处理工作后送至Beta Analytic公司进行测年。我们使用IntCal13 atmospheric curve树轮校正曲线对获得的测年数据进行校正,得到距今的日历年[27],校正后的日历年龄往往存在一个或多个年龄分布区间,通常选取在2σ置信区间下相对概率最大的校正年龄区间。

对猪牯吝啬,对花博士家家客气得很。当然,客气里肯定还夹杂着别的东西,像同情,也不完全是。一般东家会煮蛋敬客人,磕两个或四个蛋加上一勺白糖,煮一煮,端上来,再把他请入上席首座。要是东家把碗里的蛋戳破,客人理应领情吃掉,反之,那只是客套做做样子。无论如何,我父亲是坚决不沾的,逼急了,他说,我又不累,端去喂干活的吧,它吃我更高兴。要是发现东家糊弄猪牯喂寡蛋毛蛋,他把讲义夹往八仙桌上一摔,端走白糖煮蛋就去犒劳猪牯。

3 研究结果

3.1 测年结果

NDQK2钻孔OSL测年结果显示底部15.00~15.10m的年龄为11700 aBP左右(表2)。该钻孔AMS14C测年结果显示顶部2.2 m处的年代为610~554 cal.aBP(表3)。从下至上,绝大多数测年样品表现了较好的由老至新的年代序列,只有8.2和13.3 m两个深度的年龄出现了略微的倒转,这可能是因为河口及滨海地区的水动力较强,侵蚀再沉积造成的。考虑到总体上测年是连续的,在进行地层划分时排除个别倒转的年龄值。

3.2 NDQK2钻孔的孢粉组合特征

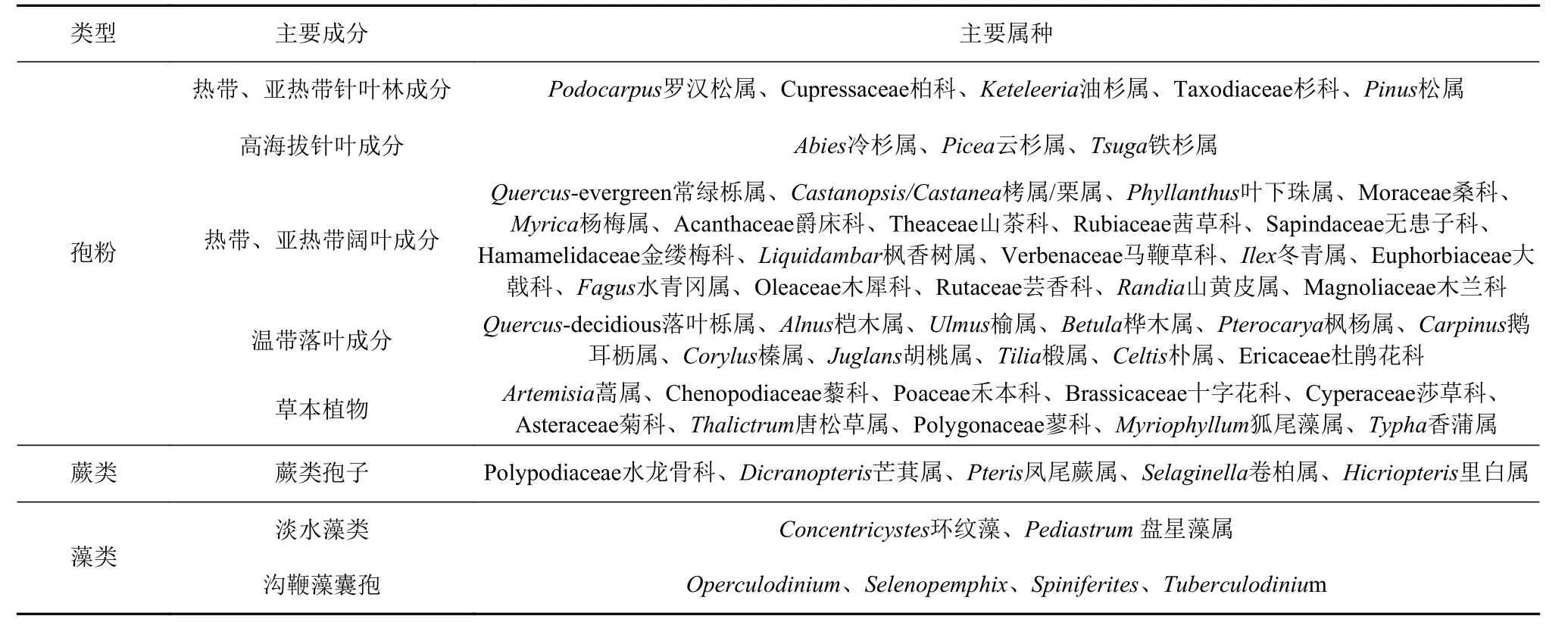

NDQK2钻孔中鉴定了42个样品,总浓度为520~8827粒/g,平均浓度为2733粒/g,1个样品无任何孢粉与藻类。最高孢粉浓度出现在4.6 m处,达到8827粒/g。除个别样品外,对每份样品所统计的孢粉量均在200粒以上,共鉴定出75种科属类别。木本植物主要有松属、常绿类栎属Quercus(E)、水青冈属(Fagus)、枫香树属(Liquidambar)、铁杉属(Tsuga)、鹅耳枥属(Carpinus)、榆属(Ulmus)、杜鹃花科(Ericaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)等;草本植物主要是以禾本科、藜科(Chenopodiaceae)、菊科(Asteraceae)为主;蕨类植物较为丰富,主要有水龙骨科(Polypodiaceae)、芒萁属、凤尾蕨属(Pteris)等;藻类植物以海相沟鞭藻和环纹藻(Concentricystes)为主,沟鞭藻不仅含量高而且在整个钻孔皆有分布,且种类也较为丰富。松属花粉由于带有两个气囊易于随风远距离飘移且易浮水面并受水流携带而相对富集[28],因此,该花粉在整个钻孔中基本都有分布,且含量相对较大。表4列出了本钻孔中出现的孢粉类型。

表2 NDQK2钻孔的OSL测年结果Table 2 OSL dated ages of core NDQK2

表3 NDQK2钻孔的AMS14C测年结果Table 3 AMS14C dating ages of core NDQK2

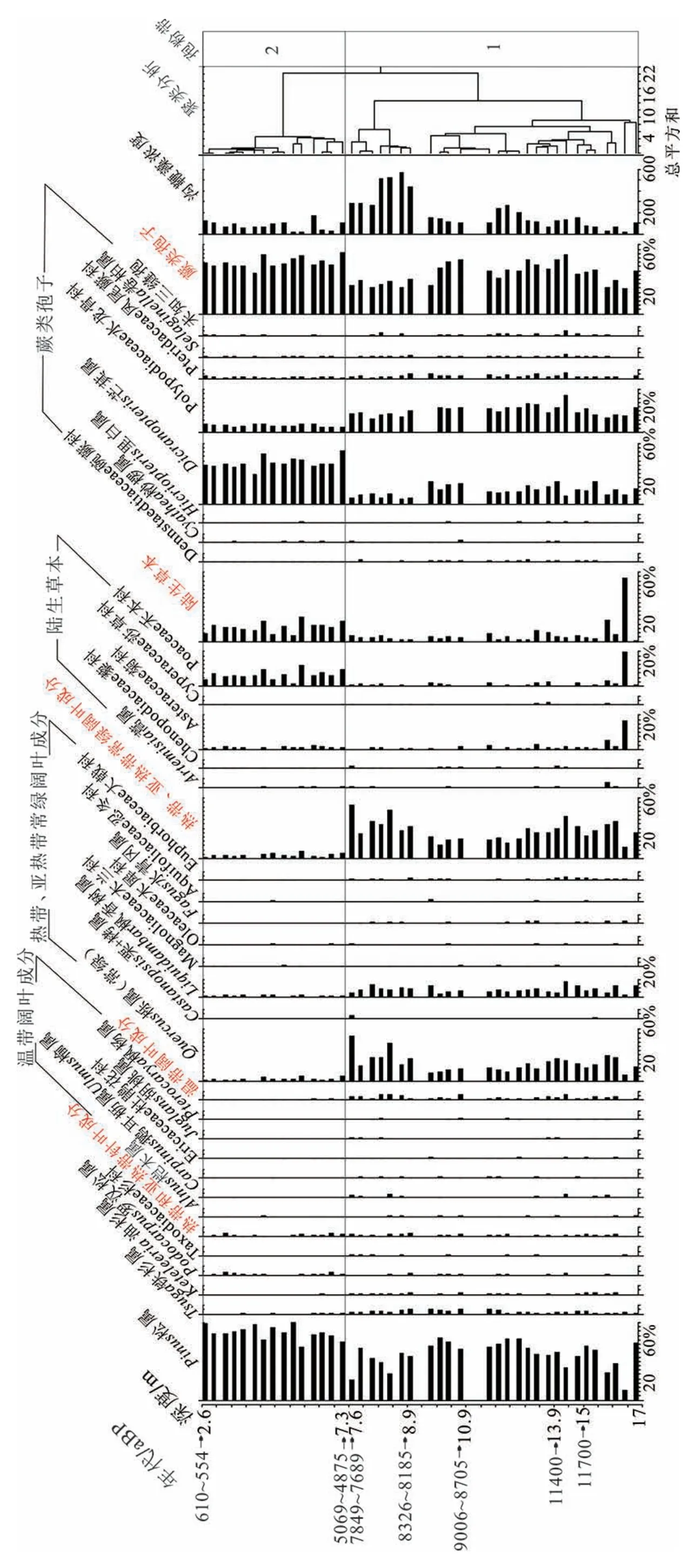

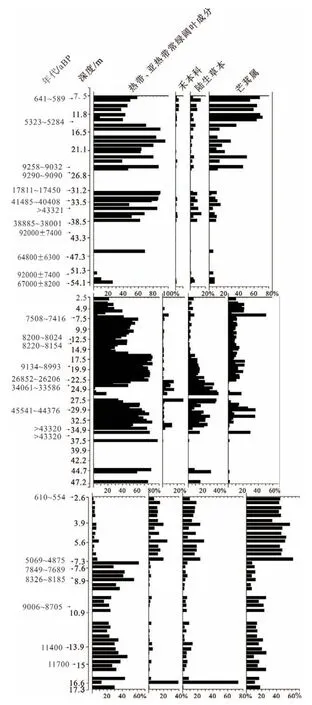

根据各科属孢粉百分含量的变化,选择钻孔中孢粉百分比含量较大的孢粉属种,应用Tilia软件建立孢粉百分比图谱。花粉百分比以乔本、灌木和草本花粉为基数,蕨类孢子的百分比以全部孢粉为基数。根据不同科属孢粉百分比含量变化、沟鞭藻浓度的变化以及CONISS聚类分析[29]结果,NDQK2钻孔自下而上可划分2个孢粉组合带(图4)。

1带:松属-栎属(常绿)-枫香树属-水龙骨科组合(17.3~7.3 m)(约11700~4970 cal.aBP)

该带的花粉和孢子浓度低于钻孔上部,孢粉组合以木本花粉为主(平均含量为89%),其中松属花粉是最主要的成分(52.8%),次要成分是常绿栎属(20.2%),其他木本成分零星出现。陆生草本花粉含量低(7.6%),主要成分是禾本科(3.2%)。蕨类孢子含量较高(45.9%)。该带出现的海相沟鞭藻囊孢是非常丰富的,平均为201粒/g,主要以刺甲藻属(Spiniferites)为主。

2带:松属-禾本科-芒萁孢子组合(7.3~2.2 m)(4970~582 cal.aBP)

该带的花粉和孢子浓度高于钻孔下部,孢粉组合以木本花粉为主(平均含量为85%),其中松属花粉是最主要的成分(78%),其他木本成分零星出现。草本花粉含量较1带急剧增加并占主导(16.28%),主要成分是禾本科(13%)。蕨类孢子含量较1带大幅度增加,主要成分是以芒萁属为主的三缝孢(46.9%)。与1带相比,沟鞭藻浓度下降,平均为75粒/g,仍以刺甲藻属为主。

3.3 表土孢粉组合特征

表4 NDQK2钻孔的孢粉和藻类类型及生态学划分[22]Table 4 Pollen and algae taxa and ecological groups in core NDQK2[22]

4 讨论

4.1 现代孢粉组合与周边森林植被的关系

本文通过野外植被调查记录了研究区的现代植被群落主要是由樟科、山矾科、杉科(Taxodiaceae)和杜英科等组成,并散生着少量的马尾松。然而,在表土孢粉组合中松属花粉占绝对优势(平均含量54%),可能是因为其产量大、带有气囊、密度小,易受风和海流携带,能够广泛地散布(图5)。因此,孢粉组合中出现的较高含量松花粉不足以指示周边有大量松林的存在。在现代表土孢粉组合中,以常绿栎为主的常绿阔叶成分和零星出现的茜草科、芸香科、水青冈属、桑科、山矾科和大戟科等常绿木本成分,基本反映了除樟科外的当地亚热带常绿阔叶林植被面貌和特征。在该区域的现代表土和海洋沉积物中,蕨类孢子含量远超除松属外的其他花粉,其中芒萁孢子占据绝对优势(平均含量40%)。基于福建南亚热带常绿阔叶林的演替规律,天然森林在遭到人类破坏后,首先演替的植物包括芒萁(Dicranopteris dichotoma)、五 节 芒(Miscanthus floridulus)等,随后生长的植物包括马尾松和杉木(Cunninghamia lanceolata)等[21]。蕨类孢子芒萁在海洋和陆地表土孢粉组合中都占有较高比例,这与区域实际分布有大量芒萁等次生植被相吻合。

与人类活动有关的孢粉记录主要体现在孢粉组合中先锋植物花粉、栽培作物和杂草等伴人植物花粉大量出现[30]。郑卓等[31-32]的研究表明,在亚热带和热带地区孢粉组合中松属花粉和某些蕨类孢子含量的逐步增高可能反映人类活动对自然植被的强烈破坏。蕨类植物芒萁广泛分布在我国热带、亚热带地区,通常被认为是在毁林开荒或森林大火严重破坏植被后发展起来的先锋植物物种,主要生长在丘陵荒坡或林下土壤中[33]。在中国南方地区,地层中高含量的芒萁孢子被广泛地认为与人类活动对森林的破坏活动有关[34-36]。因此,考虑到当地森林长期受到人类活动的干扰,我们认为含有丰富芒萁孢子的现代孢粉组合与人类活动紧密相关。

4.2 全新世以来福建宁德地区的古环境与人类活动

4.2.1 早、中全新世阶段的古环境重建

早全新世阶段对应于NDQK2钻孔的带1(约11700~4970 cal.aBP)(图4)。孢粉组合以木本花粉为主(平均含量89%),较为丰富的热带、亚热带阔叶植物花粉(平均含量31.86%)显示研究区及周边陆地被以常绿栎、枫香树属、水青冈属、冬青属和大戟科等为主的森林所覆盖,指示了较为温暖的环境。地层中的松属花粉与现代表土中松属花粉平均含量相当,指示了周边零星的松属植物的存在。高含量的水龙骨孢子以及低含量的草本花粉进一步证明了周边茂密的常绿阔叶林环境。较高浓度的海相沟鞭藻指示了海相沉积环境。

图4 NDQK2 钻孔主要花粉类型百分比及沟鞭藻浓度图花粉百分比基于总花粉数量,孢子百分比基于花粉和孢子总数。Fig.4 Percentage of major pollen taxa and concentration of marine dinocysts in core NDQK2The percentage of pollen is based on the total number of pollen,and the percentage of spores is based on the total number of pollen and spores.The unit of the bottom number is %.

4.2.2 中、晚全新世阶段的古环境重建

中、晚全新世阶段对应于NDQK2钻孔的带2(4970~582 cal.aBP)(图4)。在大约4970 aBP以后,孢粉带2与带1相比出现明显变化,主要体现在木本花粉中松属花粉(78%)含量增高,而以常绿栎和枫香树属为主的热带、亚热带阔叶成分(平均含量3.7%)出现大幅度减少,反映了作为地带性植被的常绿阔叶林的分布开始减少。与此同时,在7770~4970 aBP期间,以芒萁为主的蕨类孢子(46.9%)和以禾本科为主的草本花粉(16.28%)含量急剧增加。从这一时期开始,草本植物花粉占比很大程度地超过除松属以外的其他类型花粉,这种变化和福州盆地已有的孢粉记录非常相似[15]。

考虑到大约4970 aBP以后以芒萁和松属为主的孢粉组合(孢粉带2)与现代表土孢粉组合极其相似(图4和5),我们认为7770~4970 aBP时期NDQK2孔中孢粉谱的巨大变化并不是由于气候突变导致的,而是由于人类活动所引起的,也就是说人类活动破坏了天然森林植被从而导致次生植被的迅速扩张。

图5 宁德表土花粉百分比图谱花粉百分比基于总花粉数量,孢子百分比基于花粉和孢子总数。Fig.5 Pollen percentage of surface samples in NingdeThe percentage of pollen is based on the total number of pollen,and the percentage of spores is based on the total number of pollen and spores.The unit of the bottom number is %.

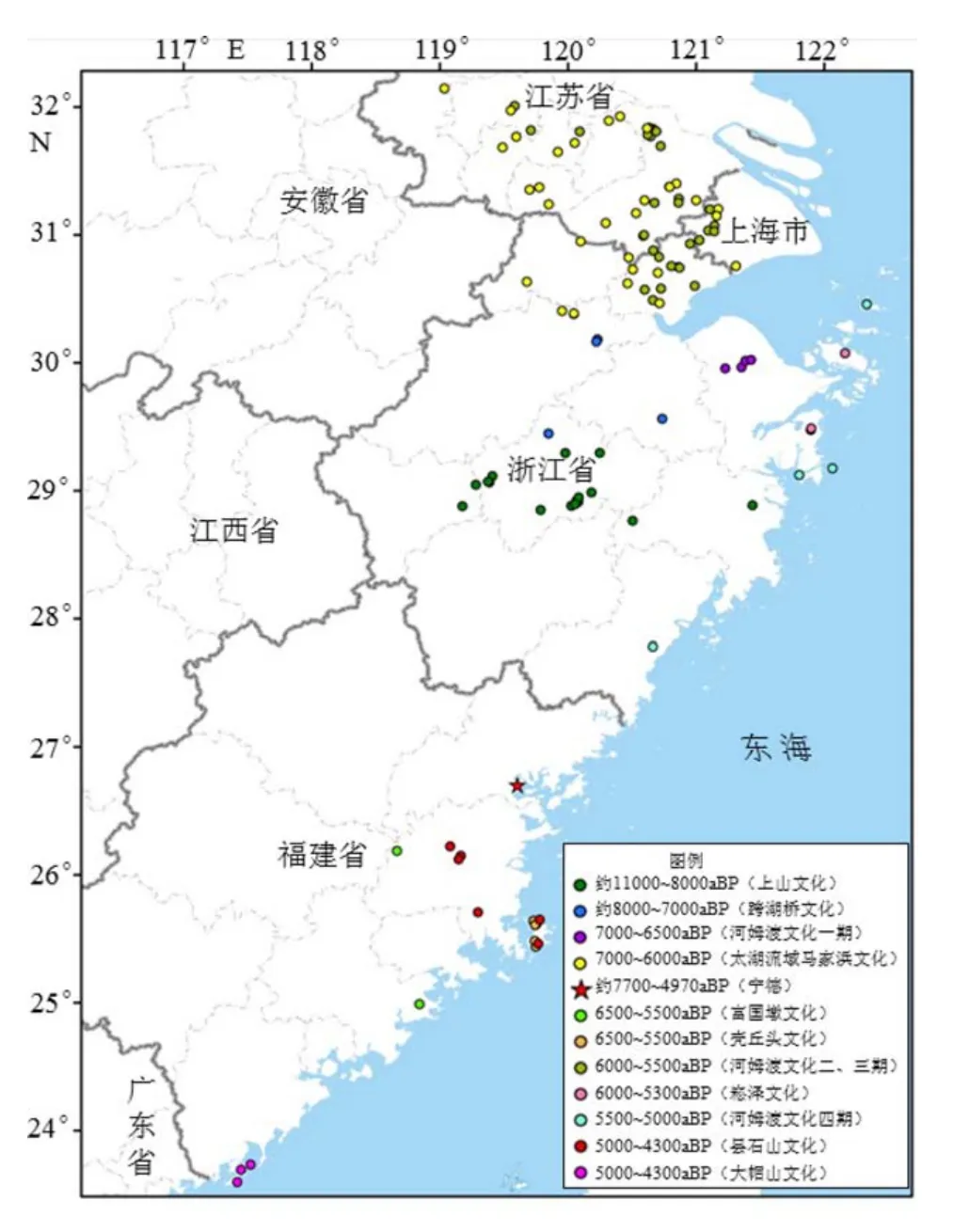

4.3 早全新世以来的孢粉组合与深海氧同位素(MIS)5a阶段以来的孢粉组合的对比

与本钻孔同处于福建省宁德市东部三沙湾内的NDGK2和NDQK5孔的孢粉记录共同显示,在7770~4970 aBP阶段孢粉组合发生了显著的变化,其中,最突出的变化就是以芒萁为主的蕨类孢子和以禾本科为主的草本花粉突然剧烈增加,并且成为孢粉谱中的主要成分,而热带、亚热带常绿阔叶成分的百分含量则明显下降(图6)。这种孢粉谱的变化完全不同于相对高海平面的MIS3早期和MIS5a阶段,而与现代的孢粉组合较为类似(图5和6)。我们推测在中全新世前至少8.5万年的时间段内,该地区热带、亚热带阔叶林是稳定存在的,在7770~4970 aBP左右,人类活动开始对当地天然森林造成强烈的干扰和破坏。与此同时,全新世人类活动打破了自然植被演替规律的孢粉证据也同步出现在南海北部的记录中[3]。

4.4 7770~4970 aBP左右出现的人类活动与周边遗址的可能联系

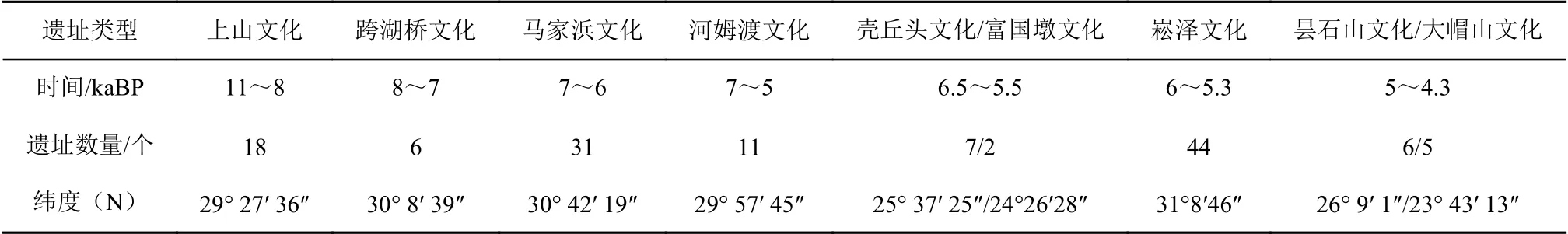

为了探讨本地区人类活动与其他文明间的时空联系,本文搜集了中国东南沿海地区新石器时代(10000 aBP以来)的考古资料,试图从人类活动的时间和空间上的分布来揭示古人类的迁徙与环境变化等因素间的交互关系(表5)。

在约11000~9000 aBP,位于浙江省中部的浦阳江流域发育了“上山文化”,该文化遗址群是长江下游地区迄今发现的最早的新石器时代遗址,也是我国目前发现的分布最为集中的新石器时代早期遗址群[9]。7000~6500aBP期间,在杭州湾沿岸地区发现了“马家浜文化”和“河姆渡文化”。“河姆渡文化”起初发展繁荣,但随着人口不断增长,人们对于资源的需求也随之增加,其文化开始向外传播并逐渐走向衰落[41]。前人研究认为河姆渡文化的衰落是海侵、水患、气候等多方面因素共同作用的结果,后期因姚江改道引发咸潮和洪水内涝,造成河姆渡赖以生存的姚江谷地环境恶化,河姆渡文化大规模南迁并走向衰落,最终在大约5000 aBP消失于宁绍平原。因此,河姆渡文明的最终消失与浙江沿海古环境演化以及全新世海面波动有密切关系[42-43]。在这之后,我国东南沿海地区的考古遗址数量明显增加,空间分布更加广阔,这可能表明当时人类活动范围的扩张。6500~5500aBP间,福建沿海出现了以壳丘头遗址、富国墩遗址和金龟山遗址等为代表的贝丘遗址,这些贝丘遗址是目前福建沿海新石器时代最早的人类文明遗迹[44]。一般而言,某一考古学文化只要与其他文化发生接触,必然会相互影响,如壳丘头遗址中的石锛形态、陶器特征和玉玦形状,都与晚期的“河姆渡文化”(6000~5000 aBP)具有很强的共性和可比性[12],且其年代恰处于“河姆渡文化”沿海岸向南扩张的时期。

图6 NDGK2、NDQK5和NDQK2孔中主要孢粉组的百分比对比图花粉百分比基于总花粉数量,孢子百分比基于花粉和孢子总数。底部数字单位为%。NDGK2和NDQK5钻孔的孢粉数据来自文献[37]。Fig.6 Comparison of percentages of pollen group in cores NDGK2,NDQK5 and NDQK2The percentage of pollen is based on the total number of pollen,and the percentage of spores is based on the total number of pollen and spores.The unit of the bottom number is %.Pollen data from cores NDGK2 and NDQK5 are derived from ref.[37].

根据对我国东南沿海地区130处文化遗址的时空对比分析发现(图7),在10000 aBP以来我国东南沿海地区遗址经历了先集聚后逐渐沿海岸向南扩散的空间过程,遗址分布整体上呈现从北向南逐渐年轻的趋势。现有资料表明,福建沿海地区目前最古老的遗址是6500~5500 aBP的“壳丘头文化”和“富国墩文化”,但它集中分布在福建省东部和南部,少数零星分布在中部。本研究首次证明在7770~4970 aBP左右福建宁德地区就已经有人类活动存在,这是福建省东北部目前出现的已知最早的人类活动时间。

6000 aBP前后河姆渡文化盛极而衰,并开始向外迁徙,其古人类的迁移方向一直被广泛讨论。王海明等[12]的研究发现6000 aBP前后“河姆渡文化”已渡海到达舟山群岛,而福建宁德地区最为接近长江中下游,其初始的人类活动证据刚好位于“河姆渡文明”消亡之后。结合图7展示的考古遗址的时空分布,我们可以假设福建古人类的来源可能与长江中下游的“河姆渡文明”存在某种联系,也就是说他们可能由长江中下游地区迁徙而来。

5 结论

(1) 在11700至7770~4970 aBP时期,福建省宁德地区的天然植被类型以亚热带常绿阔叶林和松林为主,极少量的温带成分花粉和相对丰富的热带、亚热带阔叶花粉证明了在该时段研究区为温暖的亚热带气候。

(2)在7770~4970 aBP左右,蕨类植物芒萁的分布范围出现了快速的扩张,与此同时,以禾本科为主的草本植物也明显增多,木本植物数量明显减少,这可能指示了中全新世开始人类活动强烈干扰了福建宁德地区的天然植被。

表5 我国东南沿海各期文化遗址信息Table 5 Information of cultural relics in various stages along the southeast coast of China

图7 东南沿海11000~4300 aBP遗址时空分布图Fig.7 Temporal and spatial distributions of archaeological sites between 11000 and 4300 aBP in the southeast coast of China

(3)结合孢粉证据所揭示的古环境变化及东南沿海的 考 古 证 据,推 断 宁 德 周 边 地 区7770~4970 aBP突然出现的古人类活动可能与长江中下游地区较早的古人类文明具有一定的联系。