民族传统体育学科内容的生成逻辑研究

张克峰 吉灿忠 李社旺

摘 要:没有西方体育的“他”,也就没有民族传统体育的“我”,民族传统体育学科肇始于中西方体育文化比较。作为“他者”的西方体育,是中国传统体育学科发生和发展的动力和参照体。采用文献资料法、历史比较法,分析我们眼中作为“他者”的西方体育文化“涟漪式”结构模型,借助“涟漪式”结构模型和中国传统体育的历史文献,对民族传统体育学科内容的纳入时间和形式变化进行研究,勾画出传统体育学科“新三层涟漪式”内容结构。研究认为:民族传统体育学科内容的纳入逻辑——从西方“竞技”核心到中国的“养生”核心;当前的中国体育文化展现出“竞技-养生”文化连续统一体的形态,在“竞技-养生”文化连续统一体的两端,是“竞技”与“竞寿”的争鸣;从历史比较的视角来看,以养生为“坐标原点”的民族本位体育学科观具有扎实的历史依据。

关键词:

民族传统体育;生成逻辑;养生;连续统一体

中图分类号:G80-05

文献标识码:A

文章编号:1008-2808(2021)03-0046-06

Abstract:

Without the “other”ofwestern sports, there would be no “I” of traditional national sports, traditional national sports originated from the comparison between Chinese and western sports cultures. As the “other”, western sports is the motive force and reference body for the emergence and development of the Chinese traditional sportsdiscipline. Using the literature research, logical method, analysis of our eyes so called “the other” of the western sports culture “ripple” structure model, with the help of a “ripple” structure model and the historical documents of Chinese traditional sports, the contents of the traditional sports disciplines into the form of time and change, outlines the traditional sports discipline “new three layers of ripple type” logical structure. The research holds that the traditional national sports disciplines from the western “competitive” core to the Chinese “healthmaintenance” core, showing the “competitive - healthmaintenance” cultural continuum of the form of unity; At both ends of the cultural continuum of “competition-health maintenance preservation”, it is the contention between “competition” and “longevity competition”, From the perspective of historical comparison, the view of national standard sports discipline with health preservation as the “coordinate origin” has a solid historical basis.

Key words:

Traditional ethnic sports; Generate logic; Health; Continuous unity

對学科的研究可分为知识和制度两个维度,学科知识是学科的一种存在状态[1],是学科制度建设的基础和依据,因此从历史逻辑视角对学科知识内容的审视是促进学科成熟的重要渠道。

从何炯的《中西体操比较说》算起,我国学者的民族传统体育学科意识已经经历了120多年。既便如此,学科建设仍受到来自内部和外部的责难和质疑。学科内部的部分人对学科性质、学科定位、学科未来等心存疑惑;学科外部人常常对其功能和属性提出非议。在学科建设尚未找准建设基点和坐标系的当下,国家的文化战略需求又对民族传统体育寄予厚望,而这一切都要求民族传统体育学科建设像系统工程一样,既符合体系要求,又建立在扎实的基础之上。

当今关于民族传统体育学科内容逻辑的话题,学界看法分两种。一种观点认为:民族传统体育学科原本就不具有紧密的自在逻辑。认为学科的知识体系平行罗列,因此需要借助其它学科的理论进行现代化发展。未来“唯有走跨学科发展之路,”[2]或“构建多元研究范式进行学科交叉融合式的研究。”[3]另一种观点认为民族传统体育需要发现、发掘和构建自身的知识体系。认为学科的发展应该“发现中华民族传统体育的自在逻辑”,并努力构建具有中国特色的民族传统体育理论体系。[4-9]但当前《民族传统体育学》《民族传统体育概论》等学科标志性教材,缺少对学科知识逻辑问题进行更深入的探讨,民族传统体育学科仍处在开启多元研究范式的途中。

本研究采用历史比较法,剖析作为“他者”的西方体育文化,审视传统体育的内容的历史动态,通过对民族传统体育学科内容纳入次序及整合动向的历史考察,归纳其自身逻辑。并依此勾画出民族传统体育内容所呈现的“竞技-养生”文化连续统一体的形态,认为民族传统体育的坐标原点应该是养生,旨在为民族本位体育的构建提供更多证据。

1 “他者”——西方体育文化“涟漪式”结构

“西方体育”是我国学者对西方体育文化的学科表征,“西方”学者鲜有对“我们眼中的西方体育文化”做整体梳理,因为,西方从地缘和政治上也不是一个整体。但“文化使然”,在我们看来,西方体育文化是一个逻辑清晰的整体。

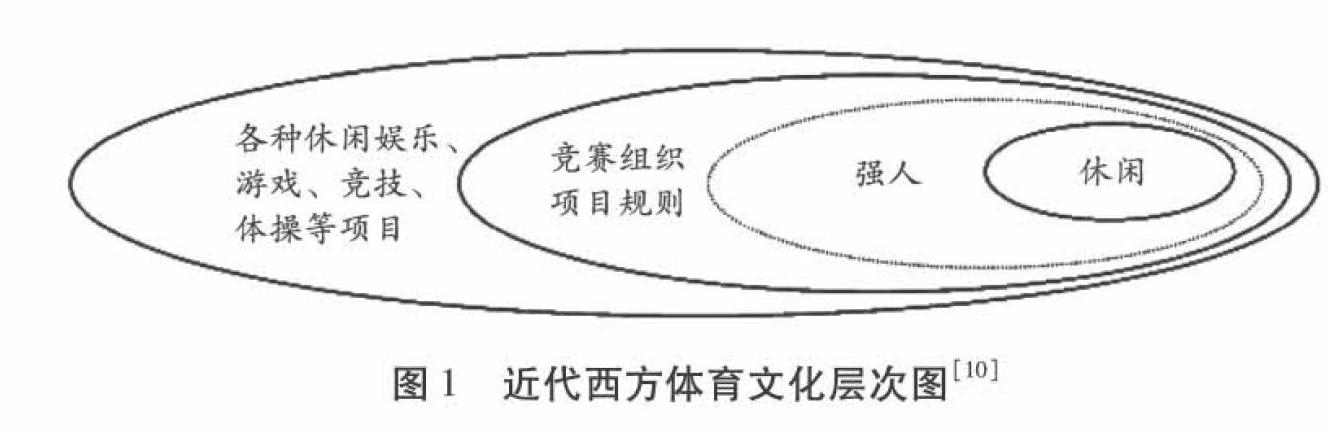

有研究指出,近代西方体育文化是以追求“人的强大”为核心价值诉求的休闲体育(见图1)。

19世纪欧洲各国的工业改革让竞争和效率意识充满各阶层人群的头脑。1805年威廉·科贝特提到:最确定的就是将田径和最艰苦的运动改作体力消耗少的运动,让参与运动的人少经受身体上的痛苦,一旦这种变化发生,民族的懦弱也就不远了[11]。这正是军国主义者本身的“强人”诉求对文明的反讽。1844年恩格尔在《英格兰工人阶级的状况》中指出:竞争——最完整地反映了支配现代文明社会的所有人对所有人的战争。这正是19世纪中期新型的体育运动所推崇的品质[11]。到了1900年的欧洲,“运动”涵盖田径、足球、橄榄球、棒球等各种项目。

我们现代所认识的“体育”,亦或“西方体育”在此背景下形成,通过奥运会这一窗口为国人所熟知。西方体育的“强人”逻辑也体现在奥运会项目的纳入顺序和稳定性上:

首先,1896年第一届奥运会项目9个大项:田径、游泳、举重、射击、自行车、古典式摔跤、体操、击剑和网球,几乎全是非常直观的“强人”比拼项目,并且非常稳定的延续至今。

其次,球类运动多由英国和美国人开发,现代足球、曲棍球于1908年正式成为奥运会比赛项目,篮球于1936年进入奥运会,排球于1964年进入奥运会,网球在第一届奥运会被列为正式项目,1988年再次回归并持续至今。紧紧的围绕在“强人”的核心价值观周围,成为奥运项目拓展的优先选项。

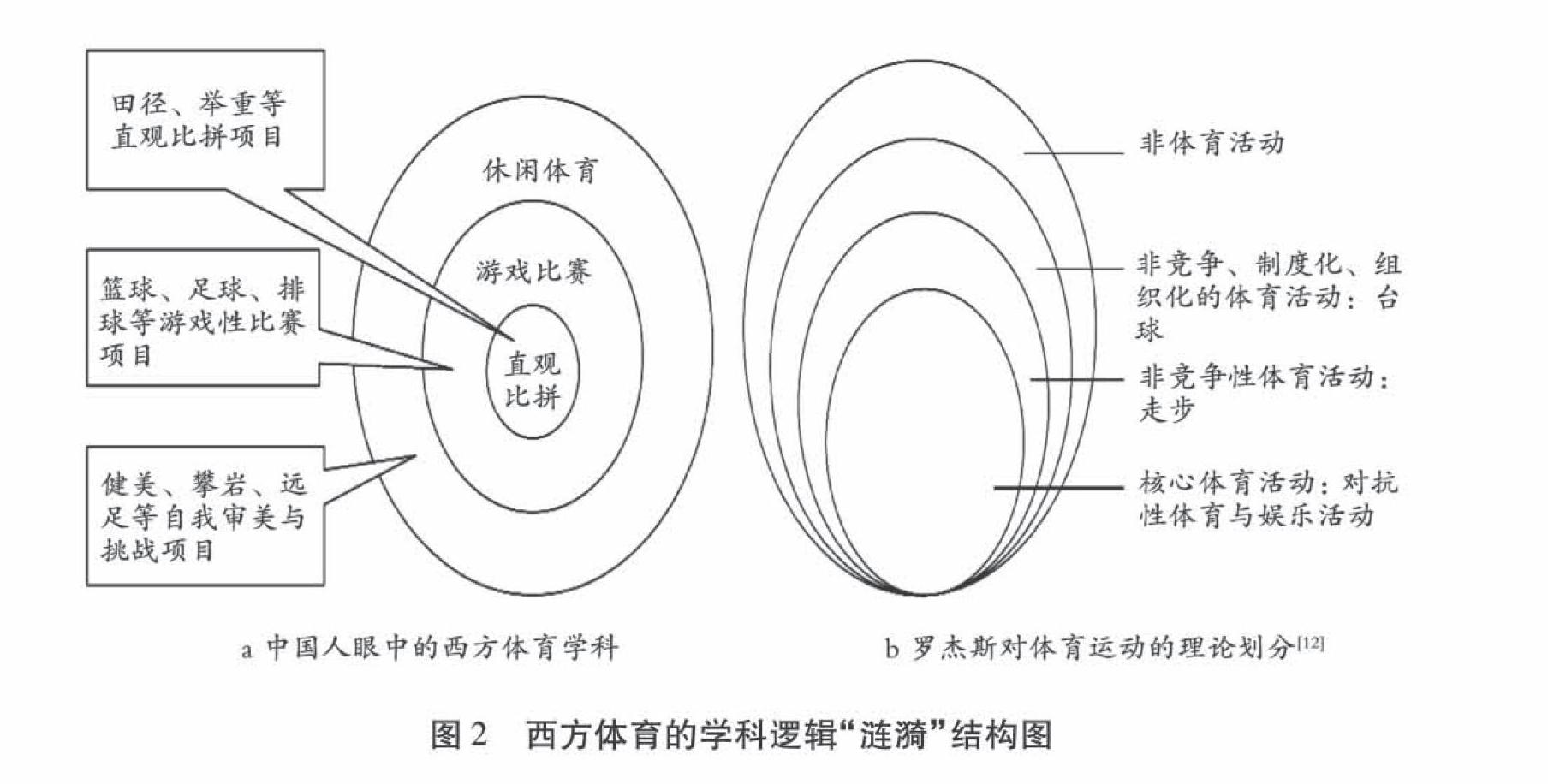

最后,其它西方休闲体育项目一样,淡化了身体比拼,就难以被奥运会接纳。好像与其核心价值观远离了,但是其“图强”和“超越”的心理诉求仍旧客观存在。这种逻辑构成了我们中国人眼中的西方体育的特征全貌(见图2a)。罗杰斯(1977)根据《欧洲体育大众化宪章》中体育的定义,对体育的基本类别做了划分(见图2b),他的划分基于欧洲体育的整体,展示了西方学者对自己体育文化层次的归纳。

总之,作为“他者”的西方体育学科结构是国人认识现代体育或西方体育的图式。要想以西方为“他者”,发现中华民族传统体育的自在逻辑[9]。绕不开这个“图式”,更有必要借助这个“他者”。

2 民族传统体育学科意识的肇始

“民族传统体育文化”的起源与“民族传统体育学科”的起源是两码事。民族传统体育文化依附于中华文明可追溯到远古时代,而民族传统体育学科在近代对抗西方体育文化“入侵”时产生,实际上是一种“意识形态”。没有西方体育的对比,或许就没有民族传统体育学科建设的必要,二者是“我”与“他”的关系,相互依存,携手成长并走进中国现代社会。在此,历史的视角可以看到西方体育结构的“图式”参考下的民族传统体育学科内容的扩充历程。

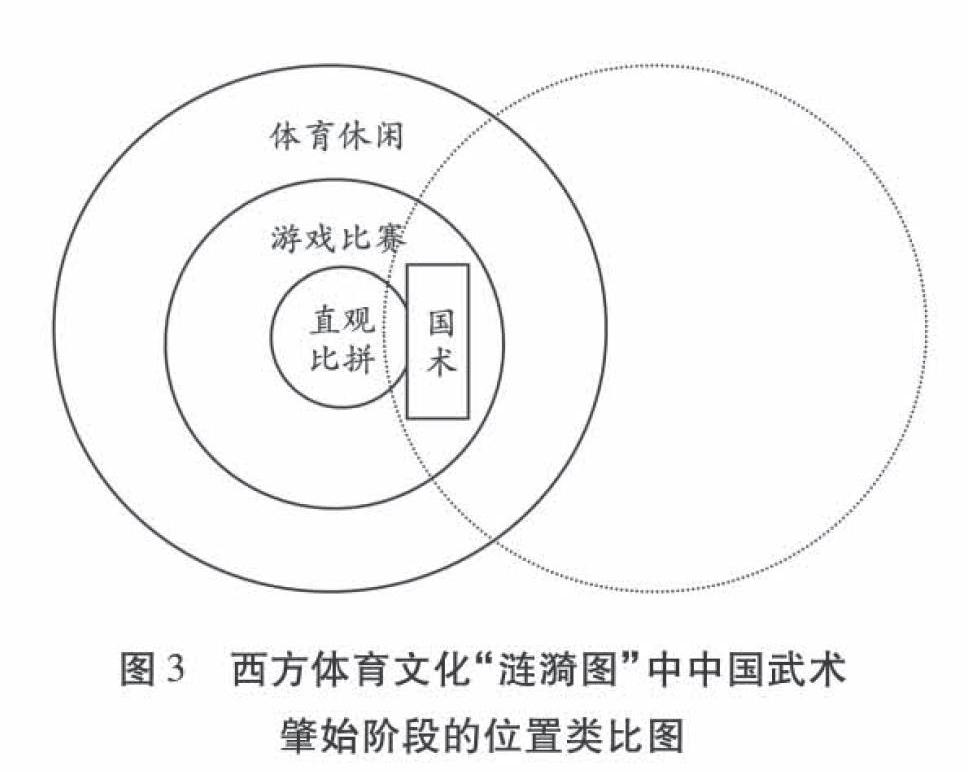

近代中国史是在西方的文化强势渗透的前提下开启的,“中国近代的民族危机根本上就是一种文化危机。”[13]为应对文化危机,早期体育界学者挖掘传统武术項目,以做抗争。例如:1897年何炯《中西体操比较说》,以中国传统的射御、拳勇同西方体操进行文化比较[14];1910年中国精武体操会成立,后提出“爱国、修身、正义、助人”的精武精神;1915年教育部采纳“拟请于师范学校内将中国旧有武术列为主课,以裕师资”的建议[15];1918年《体育季刊》只出了一期,从内容来看,几乎就是一本武术专刊。无疑,20世纪20年代“土洋之争”中武术是“土体育”最耀眼的代表。1927年由张之江等人在南京中央体育场创办了中央国术馆,将我国传统武术“正名曰国术”[16],强化了“我”的身份认同。这一时期,将“旧有武技”参照西方体育文化的特点归纳整理而产生的“国术”,最先成为中国民族传统体育学科的排头兵。

如图3所示,国术肇始,人们对民族传统体育没有意识,就像虚线圆中广大的空白区域,仅仅“武术”为人们所见。当时的学者拟用东方的体育来对抗西方体育的文化入侵,殊不知,这个过程开启了传统武术的西式改造之途。在文化危机和军国民主义的共同影响下,被遴选的中国武术更倒向西方体育的核心价值观,可以称作是“传统竞技体育”或“竞技化的传统体育”。但是不能否认,民族传统体育文化的独立意识萌芽了。

3 民族民间体育的加入与扩充

随着中国社会和教育的发展,国内学者渐渐关注到游戏的体育功能。1924年《体育与卫生》中介绍了踢毽术、跳绳、“寻替身”“提人游戏”“小儿赛会”等多种传统儿童游戏[16-17]。到30年代,许多地方成立“踢毽会”等团体,发出提倡土体育之先声[19]。并出台了踢毽子、弹丸等比赛细则[20],1935年,浙江的程月珍女士在全国运动会踢毽子

比赛中以“盘踢1792对,交踢47次夺冠。”[21]可见,在这次“土洋之争”中,民族民间体育已经成为“土体育”的重要内容。当时的体育工作者,以“卫国治产”为“土体育”之目的[22],着手从史料中寻找和扩充传统体育项目族群[23]。

经早期体育工作者筛选,具有较强竞技性、健体性的民族民间体育的游戏,诸如:踢毽子、跳绳等,继武术之后被引入学校体育项目。这些项目运动强度略小于武术,被列于西方体育文化涟漪式结构较远的一层(见图4)。

这个过程也伴随着民族传统体育独立意识的觉醒,在中华民族自身文化引力的作用下,逐渐试图挣脱西方体育学科核心价值观的束缚,传统体育学科就是在这种内在紧张中不断的自我完善。

新中国成立之后,民族传统体育项目不断扩充。1953年就举办了全国民族形式体育表演及竞赛大会,“民族形式体育”作为专有名词,第一次出现在官方文件中。1982年之后,每4年举办一届全国少数民族传统体育运动会,至2019年郑州运动会,开展毽球、蹴球、陀螺、板鞋竞速等17项竞赛项目和194项表演项目[24]。赛事活动的开展引发了学术界对少数民族传统体育研究的热潮。总体而言,民族传统体育实践内容的大量开发超越了学科体系发展的速度,最终,学科内容的烟波浩渺与学科发展的无序性的矛盾越来越大。但“肆意发展”要优于坐以待毙。项目数量的扩充对民族传统体育学科的培育意义重大。

民族民间项目从被发现、认定,到现在的数目浩瀚,形成了武术文化之后的又一个层次。这个层次带有较强的民族文化性,较之武术,民族民间项目已经远离了“图强”的核心诉求,文化差异性凸显。

4 导引养生的加入与二元体系的雏形

导引养生因为其特点和核心价值与西方体育相去甚远,在其列入传统体育文化圈之初,很多学者都持慎重态度。正式在体育界引起重视则是在新中国成立之后。1955年唐山建立了气功疗养院;1956年国家体委组织专家编成24式简化太极拳;1959年10在北戴河召开了第一次气功经验交流会;1988 年的教学改革将健身气功加入到武术课程内。之后,导引养生迅速风靡全国。邪教事件爆发之后,国家为了规范健导引养生类体育活动,于1996年12月召开了第一届全国健身气功养生交流大会。1997年民族传统体育学科初次被国务院学位委员会和国家教育委员会认定,传统体育养生成为民族传统体育学中的三个方向之一。

传统体育养生的加入,标志着民族传统体育又一个远离西方体育核心价值区域的新层次被确认,民族传统体育文化体系内容溢于西方体育文化涟漪之外(见图5)。

事实上,导引养生从诞生之日起就一直在民族社会生活中担任重要角色。养生类主要包括:导引、气功等项目,是蕴涵典型的东方身体哲学的身体运动项目形式,以慢、缓、绵、柔、和、轻等运动特点迥异于西方体育的强悍刚健。

从导引养生加入传统体育文化之后,传统体育文化的独立性突增,传统身体哲学和传统生命哲学回归,俨然与西方体育文化形成二元并立之势。“二元”是指中西方二元体育文化体系,因为其文化差异,体育呈现出彼此独立的逻辑,中方、西方各成一元,互为借鉴。

5 民族传统体育学科内容的整合与重构

综上所述,民族传统体育学科从萌芽起,就在中西方二元文化场域中成长,逐步在“各美其美,美人之美”的理性中實现着自我构建。

一方面,“美人之美”的文化压力差,推动了传统体育文化“由内向外”的“竞技化”发展。例如:传统武术竞技化——散手、套路成了国内外大型赛事的比赛项目;民族民间体育竞技化——珍珠球、毽球、木球、蹴球、陀螺、板鞋竞速、高脚竞速、龙舟、射弩、秋千、独竹漂等项目均被进行了竞技化改造;导引养生竞技化——推手、八段锦、五禽戏等进入大型比赛;导引养生表演化——八段锦、五禽戏等常在大众表演中现身。传统体育竞技化的结果,丰富了传统体育文化的最外层,将单一的武术竞赛扩充为“传统体育竞技”的项目群,也丰富了“民族民间体育”项目群的内容。

另一方面在“各美其美”的内在文化引力下,传统体育项目也进行着“由外至内”的表演化、健身化、养生化改造。例如:武术的表演化——套路影视表演等舞台价值的发掘;武术的健身化——木兰拳、推手的健身推广;武术的养生化——太极拳作为大众养生项目被广泛推崇。无疑,武术文化的表演化、养生化改造,丰富了“导引养生”项目群和“民族民间体育”项目群的内容,也是武术项目文化回归的重要方向。

总体上,伴随着学科新内容的开发、拓展和转化,民族传统体育文化不断进行着动态整合,在二元文化引力环境中,转换于“新三层涟漪”(见图6)之间,由内至外分别是:导引养生;民族民间体育;传统体育竞技。新生项目均能在三个层次中找到归属,构成了臻于完整的学科内容结构。

6 结论与启示

从文化纳入的时间顺序,发现的民族传统体育学科内容的“涟漪式”结构。在民族传统体育学科内容的形成过程中,“竞技”与“竞寿”既各显其能,又相互影响,为人们认识民族传统体育学科的内容系统提供了一个新的视角。它不能用西方体育逻辑为模型,简单的以削足适履的路径将民族传统体育全盘竞技化改造,而是要深入到我国民族传统体育文化内部空间,对其历史成因和文化本源作细致的分析。

本文通过民族传统体育学科形成历史的梳理,又在比较中西方体育文化核心价值观的基础上,获得如下结论与启示:首先,民族传统体育学科的从西方“竞技”核心到中国的“养生”核心,展现出“竞技-养生”文化连续统一体的形态。民族传统体育和西方体育不是简单的“我”和“他”的关系。在民族民间体育和导引养生竞技化过程中以及武术和民族民间体育养生化的过程中,从最初的“他”中找“我”到“我”中有“他”的多路径发展,表现出民族传统体育学科发展阵痛期的挣扎,也体现出学科独立性诉求的萌动。其次,以导引养生为中心内容,确立“长寿”为核心价值观,有助于建设有中国特色的民族传统体育学科文化交流体系。根据文化自觉理论,异质文化是文化交流的基础。在“竞技-养生”文化连续统一体的两端,是“竞技”与“竞寿(追求长寿)”的争鸣,是“强人”与“寿人”的核心价值诉求的辉映。提炼携带传统文化价值观的项目,通过“文化压力差”实现对外文化交流,将成为未来中外体育文化交流的一个重要策略。第三,本研究坚守以“竞寿”为核心价值观进行民族传统体育学科建设的观点,但在文化开发和利用过程中,应关注到“自我”和“他者”两个原点,在竞技化和养生化之间找到平衡。挖掘民族传统体育“竞寿”文化的科学成分,是夯实民族传统体育学科基础的最重要路径,是未来学科发展的重中之重。总之,从系统论视角来看,民族传统体育学科“涟漪式”结构,表达出内容的组分、结构和环境的统一。它的形态具有可期待的整体涌现性。

参考文献:

[1] 李海龙.重新定义学科[J].江苏高教,2018(8):9-15.

[2] 王岗,刘琨,柯茜.民族传统体育学的多维研究[J].武汉体育学院学报,2016(4):68-73.

[3] 陈青.论中华民族体育文化多元研究范式[J].体育学刊,2016(6):25-29.

[4] 马明达.试论中国民族体育体系的重构[J].体育文化导刊,2007(6):21-27.

[5] 吕韶钧.国际视野,家国情怀,本土行动——全球化视野下民族传统体育继承与发展的战略思考[J].内蒙古大学艺术学院学报,2014(12):132-138.

[6] 邱不相,杨建营.从历史与现状探析民族传统体育学科的发展[J].体育学刊,2008(2):89-95.

[7] 王广虎,冉学东.民族国家建构视野下民族传统体育形成的历史动因[J].首都体育学院学报,2018(9):400-405.

[8] 白晋湘,万义.中国特色社会主义新时代民族传统体育学科的建设研究[J].体育科学,2018(10):12-18.

[9] 韦晓康.文化认同的民族体育研究[C].中国武术研究报告,2017:139-154.

[10] 张克峰.“强”与“寿”的分道与融合——论中西方二元体育文化体系的理论架构[J].山东体育学院学报,2015(8):49-57.

[11] 托尼·柯林斯.體育简史[M]. 王雪莉译.北京:清华大学出版社,2017:71-72.

[12] 克里斯·格拉顿,彼得·泰勒.体育休闲经济学[M].凡红,熊欢,吴平,等译.北京:人民体育出版社,2009:9.

[13] 温力.中国武术概论[M].北京:人民体育出版社,2005:431.

[14] 何炯.中西体操比较说[J].利济学堂报,1897(3):6-7.

[15] 体育院、系教材编审委员会中国近代体育史编写组.中国近代体育史[M]. 北京:北京体育学院出版社,1989:138.

[16] 张之江.张之江先生国术言论集[M].南京: 中央国书馆,1932:38.

[17] 金兆均.中国游戏[J].体育与卫生,1924(3): 63.

[18] 潘蛰虹.踢毽术[J].体育与卫生,1924(3): 75.

[19] 踢毽会即将成立,提倡“土体育”之先声[J].黄县民友,1933(9):20.

[20] 吴邦伟.国术比赛规则:踢毽子比赛细则[J].体育研究与通讯,1933(1):167-168.

[21] 各省出席全运会精锐[J].勤奋体育月报,1935(3):20.

[22] 王岗,王铁新.民族传统体育发展的文化审视[M].北京:北京体育大学出版社,2005:169-172.

[23] 程登科,周寿臧.中国先秦体育[J].上海体育,1937(3):127.

[24] 新华网.第十一届全国少数民族传统体育运动会圆满结束[EB/OL].2019-09-17.http://www.seac.gov.cn/seac/xwzx/201909/1136452.shtml.