口腔癌及口咽癌颈部淋巴结转移规律的回顾性研究

马犇 廖贵清 张思恩 何伟健

口腔癌和口咽癌是头颈部常见的上皮源性恶性肿瘤,淋巴道转移是其最常见、最重要的转移途径。传统根治方式包括原发灶切除术及颈部淋巴结清扫术,后者是指将与头颈部淋巴引流相关的淋巴管、淋巴结和被淋巴组织穿越的脂肪结缔组织、肌肉、无重要功能的神经、血管一并整块切除[1]。虽然颈部淋巴结清扫术提高了患者的生存率,但其并发症却不容忽视,有些可危及生命,有些可严重影响术后生存质量,例如颅内血液回流障碍、肩功能障碍、颈部畸形、耳廓感觉障碍等。因此,减少颈部淋巴结清扫术并发症的努力一直没有停止过,这其中实行择区性颈清扫术是一个重大的里程碑,此法减少手术区域,故势必可以减少并发症。然而减少手术区域必须建立在明确的颈部淋巴结转移规律的基础上,否则就是以增加复发风险和降低治疗效果来换取并发症的减少,而这是肿瘤外科原则所不允许的[2]。可见,颈部淋巴结清扫术向微创方向的发展,离不开对头颈部鳞癌颈部淋巴结分区转移规律的研究,而此类研究必须有大量的病例统计作支持,因此本研究拟通过回顾性分析一定数量的口腔癌及口咽癌病例的颈部淋巴结分区转移规律,为临床上两种疾病的肿瘤外科治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取1994~2019 年中山大学附属口腔医院口腔颌面外科因口腔癌和口咽癌住院治疗的患者462 例。全部患者中,男272 例,女190 例;年龄32~82 岁,平均年龄(62.31±10.17)岁;口腔癌405 例,口咽癌57 例。

1.2 研究方法 记录患者的性别、年龄、专科检查、临床诊断、T 分期、手术名称、颈部各区淋巴结转移情况(颈清扫术后病理结果)、是否cN0。

颈部淋巴结转移按照各个分区(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区)及分区组合(Ⅰ~Ⅲ区)记录其转移情况,包括该分区是否有淋巴结转移及转移淋巴结数量。

以T 分期为自变量,转移率为因变量,各个分区的转移率为不同组别,分析口腔癌和口咽癌颈部淋巴结的转移规律。

以颈部分区为自变量,转移率为因变量,各个T分期为不同组别,分析口腔癌和口咽癌颈部淋巴结的转移规律。

2 结果

2.1 口腔癌颈部各分区淋巴结转移例数 口腔癌颈部各分区淋巴结转移例数。见图1。

图1 口腔癌颈部各分区淋巴结转移例数

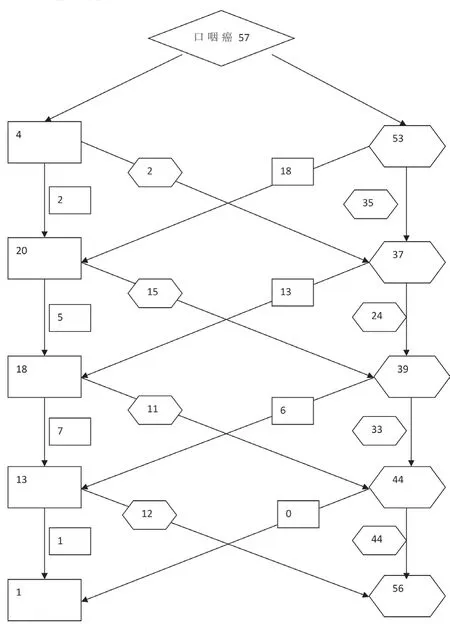

2.2 口咽癌颈部各分区淋巴结转移例数 口咽癌颈部各分区淋巴结转移例数。见图2。

图2 口咽癌颈部各分区淋巴结转移例数

2.3 口腔癌颈部淋巴结转移情况 以不同T 分期为自变量,统计颈部各个分区的转移情况,并统计cN0 病例在颈部各分区的转移例数及转移率,包括口腔癌整体及舌癌组。口底癌、颊黏膜癌、下牙龈癌由于例数不够充足,不参与T 分期分组统计,上牙龈癌和硬腭癌由于例数太少不单独参与此项统计。口腔癌颈部淋巴结转移主要集中在Ⅰ~Ⅲ区,Ⅱ区转移率显著高于Ⅲ区,Ⅲ区转移率显著高于Ⅳ区,Ⅳ、Ⅴ区很少转移。见表1。

表1 口腔癌颈部淋巴结转移情况(n,%)

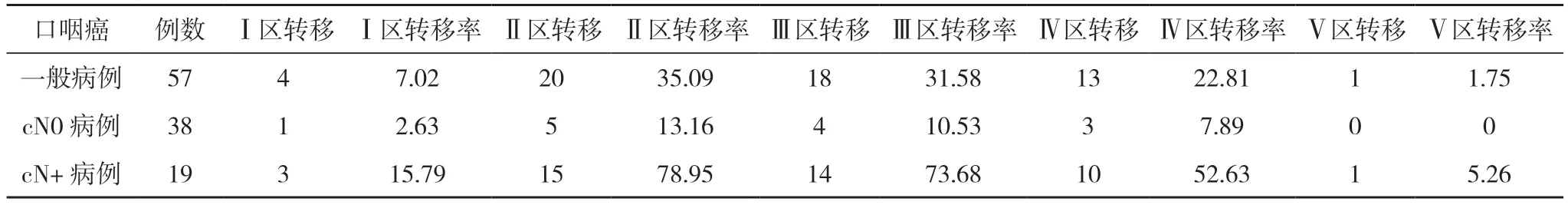

2.4 口咽癌颈部淋巴结转移情况 将数据进一步处理,统计颈部各个分区的转移情况,并统计cN0 病例在颈部各分区的转移例数及转移率。口咽癌颈部淋巴结转移主要集中在Ⅱ~Ⅳ区,Ⅱ区转移率显著高于Ⅰ区,Ⅳ区转移率显著高于Ⅴ区,Ⅰ、Ⅴ区很少转移。见表2。

表2 口咽癌颈部淋巴结转移情况(n,%)

3 讨论

3.1 口腔癌颈部淋巴结转移 口腔癌包括如下解剖位置的癌症:上下颌骨、硬腭、上下牙龈、颊黏膜、舌、口底。其中以鳞癌最为常见,不同区域的鳞癌有着不同的淋巴结转移规律[3]。例如,颊癌最常转移至Ⅰ区淋巴结,而舌癌最常转移至Ⅱ区淋巴结,即使在T3 和T4 颊癌病例,淋巴结转移率仅为46%。

根据本研究对405 例口腔癌的回顾性分析,如果以颈部淋巴结分区为自变量分析,口腔癌Ⅰ、Ⅱ区作为一个单位,Ⅲ区一个单位,Ⅳ、Ⅴ区作为一个单位,三个单位颈部转移率递减,表明口腔癌很少转移至Ⅳ、Ⅴ区,这与口腔各部位的淋巴管引流方向有关,作为一个整体,口腔淋巴组织多引流至刻下、颌下、颈深上和颈深中组淋巴结,这与Ferlito 等[4]的研究结果相似,其研究表明,所有头颈部鳞癌最常见的转移区域为颈部同侧Ⅱ区。对于口腔癌来说,同侧颈深上和颈深中组淋巴结,即颈部同侧Ⅱ区和Ⅲ区,为转移最常发生的区域。并且还指出,某些肿瘤可能在不累及Ⅰ、Ⅱ区的情况下直接转移至Ⅲ区。然而,一般情况下,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区无转移的病例,Ⅳ、Ⅴ区仍然很少累及。其研究还发现,原发于口腔的癌症有30%的隐匿转移率,相关研究对1119 个根治性颈清扫术标本的回顾性研究中发现,原发于口腔的癌症主要转移至Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区,其中Ⅳ区和Ⅴ区的转移率分别为9%和2%。

本研究中各组(颊癌、舌癌、口底癌、下牙龈癌)分区分布规律与口腔癌整体相似,但舌淋巴组织最多引流至颈深上淋巴结,因此舌癌Ⅱ区转移率最高,远高于Ⅰ、Ⅲ区,颊黏膜淋巴组织多引流至颌下淋巴结,因此颊癌Ⅰ区转移率最高,远高于Ⅱ、Ⅲ区。由此可见,颈部Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区淋巴结在原发于口腔的鳞状细胞癌中转移的风险最大,从Ⅳ区开始,转移率开始明显下降,其中cN0 口腔癌Ⅳ区的转移率仅为3%,cN+口腔癌为17% cN0 口腔癌Ⅴ区的转移率仅为0.5%,cN+为3%。可以推断第一淋巴链的转移率很少或者没有,那么远处淋巴链的转移基本不可能发生。

3.2 口咽癌颈部淋巴结转移 口咽癌为发生于舌根、软腭、扁桃体等处的鳞状细胞癌,本次研究对57 例口咽癌病例的回顾表明,口咽癌主要转移至Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区,Ⅰ区和Ⅴ区很少转移,这与口咽解剖部位的淋巴引流有关,由于口咽部不包含可引流至Ⅰ区的结构,故Ⅰ区转移率很低[5]。口咽癌除Ⅰ区转移率低于口腔癌、Ⅴ区转移率与口腔癌无明显差异外,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区转移率均高于口腔癌,颈部整体转移率也显著高于口腔癌,表明口咽癌不仅转移规律与口腔癌不同,其较口腔癌相比,更易发生颈部转移,这与其解剖部位淋巴循环丰富有密切关系。

3.3 颈部转移规律与择区性颈清扫术 全颈清扫术术后的一个重大并发症是肩功能不全,主要是由于副神经损伤所致,减少副神经区的手术可以有效的减少相应并发症,目前很多学者都倾向于不处理Ⅴ区11、32,但其基础是建立在一个可预测的癌症颈部淋巴结转移规律上。

本研究对于405 例口腔癌转移规律的分析表明,口腔癌Ⅳ、Ⅴ区转移率很低,且Ⅳ、Ⅴ区转移率与T分期无明显关系,即使是T4 期肿瘤,Ⅳ、Ⅴ区转移率也均低于5%,Kerrebijn 等[6]分析了164 个病理证实为单一淋巴结转移(N1 或N2a)的口腔癌患者的淋巴结转移分布区域,其中Ⅳ区和Ⅴ区未发现任何pN+淋巴结,并且,即使临床上在Ⅰ区或Ⅱ区触及淋巴结,诊断为N1 的病例,也有大概57.4%的几率为pN0。这些结果证明这些患者只要行肩胛舌骨上颈清扫术就足够了。由此可见,对于口腔癌来说,不仅仅是Ⅴ区淋巴结可以常规不予处理,Ⅳ区淋巴结在大多数病例也可不予处理。然而有研究表明[7,8],某些癌症可以存在跳跃转移,即不经过Ⅰ、Ⅱ区而直接转移至Ⅲ、Ⅳ区,因此保留Ⅳ区的可行性还在进一步探讨中。近来有人提出extended supraomohyoid neck dissection(ESND) 的概念,即行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ区择区性颈部淋巴结清扫术,以应对可能出现的跳跃式转移。

综上所述,口腔癌主要转移至肩胛舌骨上区,因此对于大多数口腔癌,肩胛舌骨上颈清扫术已经足够,Ⅳ区的处理意见略有争议,Ⅴ区完全可以不予处理。口咽癌主要转移至颈侧区,总体上讲,颈部转移率较口腔癌高。