苏楞额的“白银外流论”与近代中国的货币困境*

何 平(中国人民大学财政金融政策研究中心)

清代嘉庆道光年间,中国货币领域的突出矛盾体现为银贵钱贱及与此相关的白银外流和白银短缺。其间为了解决货币短缺的矛盾,嘉庆十九年(1814)翰林院侍讲学士蔡之定在《为议行纸钞事奏折》中[1],提出发行纸币的主张,遭到嘉庆帝的严厉训斥。银贵钱贱局面的进一步恶化,引发王瑬和许楣为代表的货币名目论和货币金属论的论争,各自从不同途径寻求摆脱白银不足引发货币困境的方法。

关于白银不足的原因,嘉庆十九年,户部左侍郎苏楞额在《奏请严禁海洋夷商私运内地纹银及贩进洋钱折》中首倡“白银外流论”,主张白银外流导致白银短缺,而外国商人以外国银元“洋钱”来套取中国纹银是白银外流的重要途径。由于嘉道时期茶叶与鸦片交易体现出中西贸易的不对称结构和非正常国际贸易性质,引发白银从数百年间的流入中国转换为流出中国,最后引发中国厉行禁烟,英国发动鸦片战争,用大炮打开中国的大门,让中国陷入“屈辱的百年史”。白银外流不仅关乎中国货币问题的解决,而且关乎近代中国社会的走向。这样,我们便从苏楞额提出“白银外流论”的文献出发,进行一个“瞻前顾后”的长时段考察,就白银外流、银贵钱贱、中西贸易及近代中国的货币困局等相关问题进行统合的论述,以期从中西贸易的阶段变化中,揭示当时货币问题的症结。具体来说,第一,就苏楞额所上奏折,解读其“白银外流论”的主要内涵和清代中国白银货币供给的真实情景和银钱比价变动的动因。第二,通过白银外流与银贵钱贱关系的考察,论述中西贸易的阶段变化对中国白银货币外部供给结构的影响。既讨论鸦片输入前中国长期出超地位促成的白银净流入对于中国货币供给的意义,也致力揭示西方对华贸易以鸦片替代白银支持和平衡贸易之后,对中国货币体制和社会带来的破坏性影响。第三,从苏楞额提出的西方银元“洋钱”的流入出发,讨论白银铸币流入的意义及在中国得以流行的原因,论述清朝官方囿于成法,不铸银元的消极影响。

一 苏楞额的“白银外流论”及其货币内涵

乾隆晚期的大规模军事活动,致使清朝财政由充裕向亏空转化。同时,由于经济的空前发展和商业市场规模的扩大,用银数量增多,官员豪商大量蓄积白银,打破了稳定的银钱比价关系,出现银贵钱贱,致使社会矛盾日益尖锐。在此背景下,时任户部左侍郎的苏楞额(?—1827)在嘉庆十九年正月二十五日,上奏首倡白银外流论,论述白银货币短缺的原因及其化解策略。他称:

“向来外洋夷民,准与粤东沿海地方客商,以货物互相交易。至内地金、铁、铜、铅与外夷洋钱银两,均不得互相贩运,律载綦严。近年以来,竟有夷商贿连洋行商人,藉护回夷兵盘费为名,将内地银两络绎偷运,每年约计竟至百数十万之多。并将外洋低潮银两制造洋钱,又名番饼,又名花边,每个重七钱三分五厘。始则带进内地,补色易换纹银,沿海愚民,私相授受,渐渐流行。迩年居然两广、楚汉、江浙、闽省,畅行无忌。夷商以为奇货可居,高抬价值,除不补色外,每个转加算银七八分不等。而民间买卖,希图使用简便,情甘加算。于是交易半用洋钱,内地银两翻觉艰于转运,兼之出洋银两过多,以致时形短绌。在夷商已将内地足色银两私运出洋,复将低潮洋钱运进,任意盘踞,欺蒙商贾,不但有干例禁,且于中华民生乐利,日被侵耗。商贾往往贪易洋钱,而于货物转为末务,以致关榷税课盈余银两渐形亏短。若不亟早严禁,实于国课民生大有关系。

查律载,金、铁、铜、铅不准出洋。而银两虽无专条禁止,然同为金属,且用项繁多,亦应一并禁绝。应请敕下两广督臣、粤海关监督严禁,各口如有夷商偷运内地银两及贩进洋钱交易者,从重惩办。并请旨交各省督抚,将现在民间使用洋钱应如何筹酌办理饬禁,悉心妥议,俾不致骤形亏折,庶利弊肃清,而商民盈裕矣。”[2]

苏楞额在奏折里提出了两个问题,第一,“夷商贿连洋行商人,藉护回夷兵盘费为名,将内地银两络绎偷运”,大量银两出洋形成“白银外流”。第二,白银外流的途径之一,是外国商人将“银钱”即银元带进内地,“补色易换纹银”,利用银元与银两的差价套利,使得白银流出。外国商人将内地足色银两偷运出洋,又将成色低的银元运进中国,不仅违反法规,也对中国的民生乐利带来耗损。而且,商贾贪图兑换洋钱,不致力于货物的售卖,导致“关榷税课盈余银两渐形亏短”,对国家财政带来损失。这是关乎“国课民生”的大事。

鉴于白银问题的重要性,嘉庆皇帝及时发出上谕,让两广总督蒋攸铦等查明洋商偷运银两出口实情。蒋攸铦回奏称:

“……奴才等遵即会同传集洋商伍敦元、卢棣荣等……当据禀称:纹银出洋,节经历任监督示禁,商等各有身家,何敢以身试法。夷商来粤交易,向系以货换货……如应找不敷尾数皆用洋钱,每圆以七钱二分结算,两无加补。往往出口货价,多于进口货价,只有找回洋钱,实无偷运纹银出洋情事,并称洋钱银水合足纹总有九成。……奴才等复密加察访,情形尚属相符,并取各种洋钱煎试比较,足色均在九成上下,不至过于低潮。吊查洋商贸易出入货簿:嘉庆十七年进口货价一千二百七万余两,出口货价一千五百一十万余两;十八年进口货价一千二百六十三万余两,出口货价一千二百九十三万余两。则所称只有找回洋钱之语,尚属可信。

至于洋钱进口,民间以其使用简便,颇觉流通。每年夷船带来洋钱,或二三百万圆,或四五百万圆,以及数十万圆不等。现在粤省市价,每元换制钱七百二三十文,若至浙江、江苏等省,可值制钱八百数十文。江浙商民贩货来粤销售后,间有以贩回洋货不能获利,经带回洋钱者。此系该处洋钱市价昂贵,非由于夷人抬价欺朦。合无仰恳皇上天恩,俯顺舆情,免其饬禁,仍准照常行使,以安夷商,而便民用。……如洋商及通事人等,敢将银两私运夷船,定将洋商等照例治罪。”[3]

蒋攸铦在奏折中,根据自身对行商行为和当地商情的调查,对苏楞额奏折中提出的两个问题进行了直接的回应。第一,在“以货易货”的中外贸易安排下,实施一口通商的行商等不敢以身试法,不可能偷运纹银出境。第二,外国商人将“洋钱”银元运入,主要用于行商和外国商人交易中找补不足的尾数。而且,外国银元与纹银及铜钱的兑换,在中国实施银两制度的情形下,是以其所含白银的质量和重量为依据,进行合理计值兑换,不存在套利空间。苏楞额和蒋攸铦的上奏和处理意见,促成原来白银单方面流入中国情景下缺乏白银出洋管理条规的清朝政府,创设新的管理法规,对白银出洋进行严格的管理。

苏楞额的奏折内容引申出两个问题,一是“出洋银两过多,以致时形短绌”,白银流出国外引发国内白银短缺,在清朝银钱并用的货币结构下,进而导致银贵钱贱。第二,洋钱在清代中国的流入和扩散流通,在外国商人的立场上意在套利和获取铸币税。

关于第一个问题,银贵钱贱是称量白银货币与铜钱之间的比价关系,其影响因素有白银方面的原因,也有铜钱方面的原因。在铜钱方面,由各省铸局私自制造的小钱(局私)和民间盗铸的小钱,可能影响两者的比价。由于清朝政府的打击和调节,不至于影响银钱比价的总体趋势。在白银方面的原因,既有清代白银使用增加的因素,也有外部白银供给变化的因素。我们知道,即使外部的白银流入不变或有增加,只要国内的白银需求超过白银的流入,就可能导致中国白银的短缺和银贵钱贱。这里仅先指出,在乾隆、嘉庆的白银净流入时期,就出现了银贵钱贱的现象。王宏斌的研究表明[4],从顺治帝进入北京到乾隆三十年的100 多年间,银钱比价相对稳定,在800 文/两上下波动。乾隆三十二年到嘉庆末年的40-50 年间,银价上涨了500-600 文,上涨幅度达60-70%。我们摘取他的部分数据列表如下。

表1 乾嘉时期银钱比价变动表(每白银1 两值钱文数)

这既与私铸小钱的泛滥无关,也非洋钱的流入引致,而是经济发展格局下商品交易和市场扩大导致的“重银轻钱”的结果。不过,这里需要指出,苏楞额在银贵钱贱的压力下,感知到西方因素的破坏性影响。

关于第二个问题,洋钱使用引起白银价格的上涨,实际上,洋钱的输入中国,最初不是西方各国套利的手段,而是与称量白银形态一起,用以共同实现平衡贸易的手段。这里仅仅举出两个例子。

17 世纪中叶以后直到18 世纪末,银元一直是英国东印度公司的主要商品。与其他西方国家一样,英人的银元源自西班牙的美洲殖民地。通常银元装箱运往中国,一般每箱装4000 个银元。1637 年英船首航广州,就携带62000 枚西班牙银元(reals of eight)。1757 年后,荷兰东印度公司重开荷兰与中国的直航贸易。荷兰公司为了实现对华贸易,决定从荷兰出发的船只每艘携带30 万荷兰盾的银元前往中国。1784 年美国开启对华贸易后,以白银支付中国商品货款时,也多是采用银元形态[5]。这段时期中西贸易的格局是,英国等西方国家没有相应的受中国欢迎的商品来交换他们热望的茶叶、丝绸和瓷器,只能运送白银到中国抵充货价。那么,在使用白银称量货币的中国,他们为什么要运送银元形态呢?真是出于套利吗?

印度的中国问题学者谭中在其著作中记载了当时广州的兑换率,他称,“一百块旧西班牙银元,相当于七十四两银锭;一百块新西班牙银元,相当于七十二两银锭。而银锭的纯度一般是94%,旧西班牙银元的纯度只有90%,加上西班牙银元重量不足,因此一百块旧西班牙银元有纯银41,600 格令(grains),而七十四两标准银锭则有42,120 格令,比西班牙银币多520 格令,或者说多1.25%。”[6]“洋钱”与银块之间的比价存在着少量的浮额,这可能为外国奸商留下了钻营的机会。但是,在白银净流入中国的时代,以及近代西方控制白银走向之前,远距离运送银元来中国套利不是他们的主要目的。

从当时总的情况来看,如同蒋攸铦所称,中国处于出超的地位,银钱实际上是外国商人在购买中国商品时不能以货抵货的支付形式。在许多情况下,外国银元必须还原为称量白银的流通和财务功能。外国银元每经过一次手,便要称重一次,不久便成了加戳的洋钱。“洋钱逐渐失去了原形,只能以两来计算,零数便用分厘与铜钱。”[7]外国银元脱掉了自身的外衣。

二 白银外流、银贵钱贱与“鸦片痛苦指数”

要理解嘉道时期的白银外流和体现为银贵钱贱的货币问题,必须就鸦片战争前清代总体的中西贸易关系的发展进行一个贯通的考察。自从明代中期以来,称量白银在中国货币体系中具有不可或缺的特殊地位。中西贸易中白银流向的变化,直接关系清朝的财政经济和社会的稳定。中国处于长时期出超和贸易盈余阶段,白银单方向流入中国,在中国政府眼里是理所当然的事情。然而,这种白银的单向流入中国,为英国(后面是美国)的鸦片毒品输入所改变。马克思指出:

“在1830 年以前,当中国人在对外贸易上经常是出超的时候,白银是不断地从印度、不列颠和美国向中国输出的。可是从1833 年起,特别是1840 年以来,由中国向印度输出的白银是这样多,以致天朝帝国的银源有枯竭的危险。因此皇帝下诏严禁鸦片贸易,结果引起了比他的诏书更有力的反抗。除了这些直接的经济后果之外,和私贩鸦片有关的贪污也从精神方面使中国南方各省的国家官吏完全腐化。就像皇帝通常被尊为全国的君父一样,皇帝的每一个官吏也都在他所管辖的地区内被看作是这种父权的代表。可是,那些纵容鸦片走私、聚敛私财的官吏的贪污行为,却逐渐腐蚀着这个家长制的权力,腐蚀着这个广大的国家机器的各部分间的唯一的精神联系。存在这种情况的地方,主要正是首先起义的南方各省。所以很明显,随着鸦片日益成为中国人的统治者,皇帝及其周围墨守成规的大官们也就日益丧失自己的权力。历史的发展,好像是首先要麻醉这个国家的人民,然后才有可能把他们从历来的麻木状态中唤醒似的。……

中国在1840 年战争失败后被迫付给英国的赔款,大量非生产性鸦片消费,鸦片贸易所引起的金银外流,外国竞争对本国生产的破坏,国家行政机关的腐化,……所有这些破坏性因素都影响中国的财政、社会风尚、工业和政治结构,而到1840 年就在英国大炮的轰击下得到了充分的发展。英国的大炮破坏了中国皇帝的威权,迫使天朝帝国与地上的世界接触。与外界完全隔绝曾是保存旧中国的首要条件,而当这种隔绝状态在英国的努力之下被暴力所打破的时候,接踵而来的必然是解体的过程,正如小心保存在密闭棺木里的木乃伊一接触新鲜空气便必然要解体一样。”[8]

下面我们就根据清代中国在中西贸易中从绝对出超的优势地位向入超的不利地位的转换,分两个时期来讨论中西贸易与中国白银供给的关系及其影响。

1.茶叶世纪“以货易货”的真相:白银流入、交易的组织模式与银钱比价

如果从一般商品的交易来看,中西贸易是一个不平衡的贸易结构,在嘉庆中期之前,特别是乾隆时期,中国始终处于强势出超的地位。1717 年茶叶出口首次跃居首位,取代丝绸织物成为中国对英出口的最大宗产品,迈入“茶叶世纪”。随着茶叶贸易的发展,白银源源流入中国。以中英贸易为例,在早期贸易中,英国需要越来越多的中国丝茶等产品,却缺乏“以货易货”的产品来交换。英国运来的毛织品,常常是亏本销售。1698 年,为分割东印度公司对华贸易垄断权而成立的“英国公司”,其麦克里斯菲尔德号商船运来毛织品等物,价值5475 镑,就有1/4 没有卖出去。为了平衡中英贸易,英国不得不经常将大量白银运抵中国购买茶丝。早年来华的英国商船,运载的白银常常占90%以上,而货物的价值不到10%。1731 年,英国3 艘商船来华,货物价值仅有14,010 两,共载白银达655,479 两,白银占总价值的97.9%。有关文献统计表明,在1708-1760 年间东印度公司向中国出口的白银,占对华出口总值的87.5%[9]。白银大量流入中国,在中国则造成钱贵银贱。1745 年,兵部侍郎舒赫德等奏报,闽粤对外贸易,大量欧洲银元流入中国,导致中国钱价上涨,而且波及全国各地,请求立即采取措施,“申谕各铺户,无得将大宗钱交付售给船户。”乾隆皇帝据此发出谕旨,“嗣后官发银两之处,除工部应发钱文者仍用钱文外,其他支领银两俱即以银给发,不得复易钱文,至民间日用,亦当以银为重。”[10]

17 世纪中叶以后直到18 世纪末,银元一直是英国东印度公司的主要商品。随着英国东印度公司扩大对华的物品出口,主要是铅、锡和棉花,白银在总价值中所占比重有所下降,但由于对华贸易特别是茶叶贸易的增长,输入中国的白银绝对量仍持续增加。1700-1823年,英国东印度公司共输出53,875,032 两白银到中国。1823 年之后,英国寻找到鸦片通货,再无需运送白银到中国了。

荷兰曾经以东南亚的胡椒等特产实现对华的易货贸易,但因其建立的三角贸易不能获得优质的中国商品,1757 年后,荷兰东印度公司重开荷兰与中国的直航贸易。从此,荷兰也主要以白银购买中国的茶叶。1720-1795 年间,荷兰商船从欧洲运送63,442,651 两白银到达亚洲,其中1/4 流入中国,同期购买中国商品价值33,717,549 两,近一半中国商品的货价直接以白银支付。

1719-1799 年间,除荷兰船以外,其他欧洲大陆国家共派船466 艘到中国,共计运送到中国的白银估计达38,536,802 两。19 世纪以后,这些欧洲船大多利用英国人的期票汇兑机构,在广州以伦敦汇票结算,基本上不再运送白银到达中国。实际上,他们大多退出了对华贸易。

美国商船直到1784 年才首航抵达中国,然而,他们很快就成为中国的第二大茶叶买主和最大的白银供给者。中美早期贸易阶段,美商以在中国销路颇佳的大量洋参和毛皮,足以抵付在中国所购买商品的货价。进入19 世纪,美商的毛皮来源逐渐枯竭,而广州的毛皮市场又受到英国商人的激烈竞争,美商便只有用白银作为对华贸易的主要支付手段。美国船只在欧洲购买制成品销往拉美地区,换取白银之后绕南美智利的合恩角,来到广州购买茶叶、丝绸和瓷器。1805-1840 年间,美商共计运送61,484,400 两白银抵达广州,每年平均1,607,899 两。综合上述的估算,1700-1840 年期间,从欧洲运往中国和美商运到中国的白银约17,000 万两[11]。

由此我们可以知道在清朝官方眼中的“以货易货”的交易内容和支付形式,是一种不对称的易货形式,将具有世界货币职能的贵金属实物白银当成了一般货品,用以抵充“以货易货”的中国货款。中国在中西贸易中谋求的不是别的产品,而是白银本身。

这一时期,交易的组织模式是西方官方支持的东印度公司的垄断贸易和中方广州一口通商的广州十三行体制。如前所述,乾嘉时期银贵钱贱在白银流入的背景下发生,体现出乾隆时期高度发达的中国国内经济在经济发展和市场扩大条件下[12],货币选择上的“重银轻钱”偏好。

2.鸦片输入“以毒易货”的本质:白银流出、交易模式与“鸦片痛苦系数”

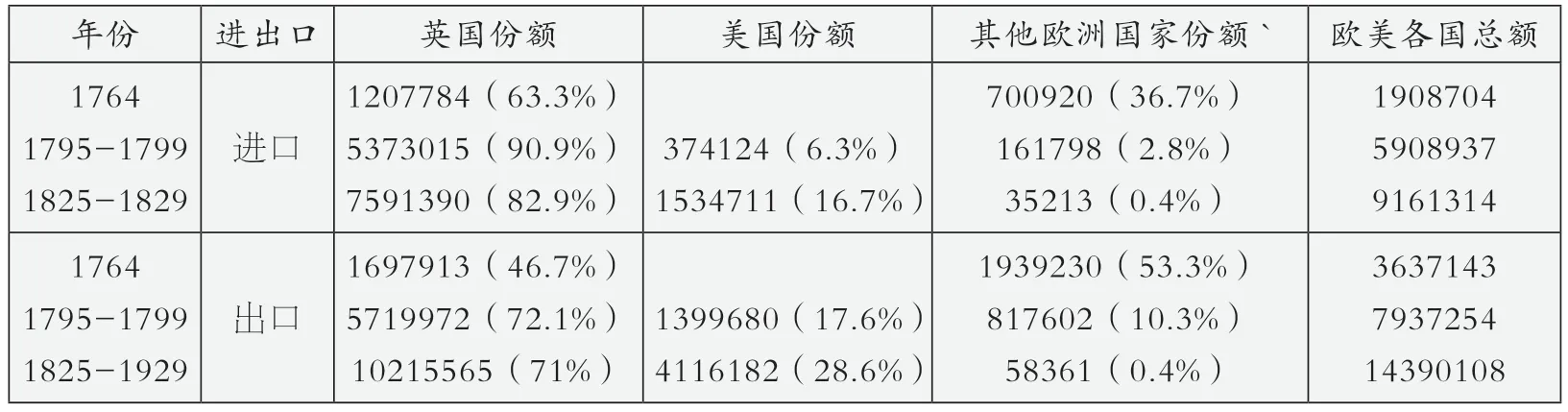

18 世纪末和19 世纪初,除了英美等国外,出现了大多数原先与中国开展贸易的欧洲国家淡出中国的动向。关于中西贸易的形势逆转,郭卫东通过19 世纪初中英贸易货品棉花和鸦片的“易位”进行了透彻的分析[13]。我们根据他提供的信息,制表如下。

表2 西方国家对华进出口数额及比重变化表(单位:两)

十分清楚,在嘉庆年间,英国已经独霸对华贸易。这除了英国自十八世纪六十年代以“珍妮多轴纺纱机”为标志,进行机器制造为特征的工业革命建立其英国霸权之外,还与当时的白银短缺直接相关。1811 年爆发的西属美洲独立战争持续15 年,白银产量下挫,并引发世界白银产量的整体减少。1781-1800 年,世界白银产量为28,261,779 盎司,1811-1820 年,下降到17,885,755 盎司,1821-1830 年,更降至14,807,004 盎司。1779 年西班牙卷入美国独立战争,其银元市场被封闭,以致1779-1785 年间,“没有一块银元从英国运到中国”[14]。

由于没有白银交换中国的茶叶,大部分欧洲国家只能淡出中国市场。美国的情况十分特殊,除了北美特产毛皮、洋参以及鸦片之外,依靠与拉美西属殖民地的传统关系,还可以从美洲得到白银运来中国。而独霸中国贸易的英国,首先是试图利用印度殖民地的棉花来换取中国的茶叶,而后转而依靠大规模的对华鸦片输出来重建对华贸易结构,不仅保持对华贸易不降,而且利用“以毒易货”(用毒品鸦片交换中国的茶叶等货物)实现了非常态贸易的“顺差”。

关于英国输华棉花和鸦片份额地位变化的时间,郭卫东纠正了格林堡(1823 年)、谭中(1827 年)的判断,认为1820 年是鸦片输出首次超过棉花的关键年份。他推断这年输入中国的鸦片是5906 箱。就英国而言,1820 年就完成了鸦片和棉花的换位,英国输入中国的鸦片价值达6,486,000 银元,输入中国的棉花价值只有3,239,931 银元。从此,印度鸦片压倒印度棉花,成为英国长期对华输出的第一大宗货品。

鸦片战争前,中西贸易中得以改变西方对华贸易入超局面的不是来自西方的货品,而是来自印度殖民地的货物。最初是棉花,其后是鸦片。吴义雄的研究表明[15],1821-1822年,西方对华鸦片贸易额为5,090 箱,价值8,753,500 元,及至1838-1839 年,达17,992箱,价值9,590,070 元。而在1821-1839 年期间,鸦片贸易总额达279,239 箱,价值竟达210,411,814 元。与此相应的,是白银大量流出中国。有学者估计表明,“19 世纪20-40 年代,白银的流出量合计约达4.8 亿两。”[16]吴义雄新近的研究表明,1807-1829 年间,中国约有4000 余万银元由英国人运出广州口岸,1829-1839 年间,中国白银的净流出量大约为6500 万银元[17]。

输华鸦片的性质与棉花完全不同。它在毒害中国人身心的同时榨取其财富。西方殖民者几百年求之不得的白银由中国流向欧洲的期望,英国通过鸦片输华得以实现,完成了英国对华贸易长期逆差的根本改观。在鸦片成规模贸易之前,白银单方向流入中国,鸦片大量流入中国之后,白银流向发生逆转,大量流出中国,加重了本来就存在的银贵钱贱局面。据新近的长时段考察表明,从贸易盈余或赤字来看,1764-1806 年,除1805 年和1806 年赤字为0.6 亿美元,其余年份都处于贸易盈余状态。1764 年中国的贸易盈余为1.07 亿美元。从白银的流动来看,除1807 年、1809 年和1814 年以外,1636-1826 年中国白银都处于流入状态。1827-1846 年白银持续流出,并且在第一次鸦片战争结束后流出规模大幅度 增加[18]。

鸦片替代白银成为英美等西方平衡对华贸易的手段后,它给以白银为主导货币的中国所带来的痛苦,就不能仅仅以贸易差额来衡量。我们不妨以“鸦片痛苦系数”来反映它对中国货币体制、财政经济和国家利益带来的伤害,从历史实际出发,它应当包含下列内容。

(1)在“以货易货”的制度安排下,西方抵充没有对等价值的普通货品的价款额形成的白银流入中国局面,长期以来在中国方面视为当然,成为白银时代中国货币体制成立的基本条件。在中西贸易里,中国方面的首要诉求是西方的白银流入,而不是西方的普通生产品。鸦片改变了以白银换取中国茶叶、丝绸等特产的格局,直接给中国货币供给带来压力。鸦片输入替代白银输入以平衡中国茶丝货物价值的额度所造成的中国白银相应短少,是对中国白银外部供给的第一重冲击。

(2)鸦片输入价值超过中国茶丝货品出口价值制造的“贸易逆差”数额,形成白银流出中国的流向改变,不仅不能使中国在中西贸易增量中增持白银,而且减少中国白银的既有存量,这是对中国白银货币供给的第二重冲击。

(3)鸦片的毒品性质和非生活消费必须品的功用,是对中国财富的直接劫掠。这种不对称的贸易结构,促使中国经济活动的扭曲和落后。在第一个方面,将鸦片作为财政和地方财力组织的手段[19]。在第二个方面,鸦片产业的畸形发展,破坏了中国经济的正常 发展[20]。

(4)在乾隆后期白银更加广泛使用之后,“总天下之万货,制之于银,自天子至氓隶,非银莫为用”[21]。在强大的经济活动形成的白银需求压力下,鸦片流入引发的中国白银短缺,直接导致国家财政手段的短缺和商业活动中货币供给的减少,剧烈冲击中国经济。

(5)英国输入茶叶,茶叶给人们提供新的提神解乏的饮料,“如果没有茶叶,工厂工人的粗劣饮食就不可能使他们顶着活干下去。”英国人以茶代酒,减少纷争,让民众风尚改观,养成绅士风度。民主、饮茶、咖啡馆,成为18 世纪英国社会生活中三位一体的东西。温和提神的中国茶叶,使英人的风俗绅士化,制度民主化。茶叶还带动其他产业的发展,助力经济增长[22]。反观输入中国的鸦片,破坏中国民众肌体,造成疲弱病态的社会风尚,形成官僚队伍的腐败贪玩之风,更冲击日常生活品的大部分市场。英人用鸦片将中国的风俗污浊化,同时辅之以对华交往中制度塑造上的对华污名化。茶叶与鸦片的交换,就不是通常互通有无的以货易货,而是西方殖民者利用毒品来掠夺中国产品的非战争手段。事实上,鸦片替代白银来平衡中西贸易,反映了中西经济关系从单纯的国家经贸关系向世界殖民经济体系转变,由平等互利的经济关系向非互利的变相奴役性质的经济关系转变。一旦中国禁止鸦片的输入,英国便发动鸦片战争,用大炮打开中国的大门。

因为鸦片流入导致的白银流出,加剧了嘉道年间中国银贵钱贱的矛盾。银贵钱贱的局面不仅给中国基层民众带来巨大的负担和痛苦,而且使得中外汇价变动的进出口作用机制失效,在鸦片战争后的10 年间,西方各国仍利用鸦片而不是汇价带来的出口优势获取中国的利益[23]。林满红教授将清代的银贵钱贱的问题放到世界历史背景下考察,让我们知道中国的银贵钱贱由于拉美独立战争导致的白银产量的减少,形成与世界同步的现象[24]。然而,体现为银贵钱贱的中国货币问题,并不能仅仅用白银的购买力与世界白银购买力变动同步来解释。它不是货币与商品的关系,它是白银流向逆转下中国内部货币矛盾激化的反映[25]。鸦片毒品的输入使得中国在中西贸易中地位逆转,在白银货币的外部供给消失和逆流的进程中加剧和激化了中国货币问题。在没有本位制度和信用货币制度的落后货币体制下,中国货币及经济境况陷入绝境。诚如林则徐所说,“鸦片以土易银,直可谓之谋财害命”。追根溯源,上述“鸦片痛苦系数”影响至深。

与鸦片输入和白银外流相对应,是贸易组织形式的变化。在西方,散商力量增强改变了原来东印度公司垄断贸易的秩序。在中方,广州十三行制度一口通商的名存实亡,给走私提供了多个场合和机会。在西方自由商人自由贸易旗号下的鸦片走私,终于促成英国发动鸦片战争,既破坏了原有的贸易秩序和中国货币体制,又让中国社会落入半殖民的绝境。

三 银元何以输入?—银元铸行的论理与成法

如前所述,英国、荷兰等西方商人,用银元抵充货款而不是直接用银块抵充货款,显然是基于西方银元铸币使用的习惯和自行管理白银的方便。中国称量白银的使用,有标准的银锭形态,西方基于自身使用银铸币的传统,选择银元形态进行计数和质量的管理就理所当然,即使运送银元到中国要以称量白银的规制进行重新解读。

苏楞额认为西方银元的输入是白银外流的重要途径。当鸦片成为英美主力输华物品以后,一般士人将鸦片作为白银外流的主要原因。然而,与鸦片输入、白银外流同时出现的,是外国银元的大量输入中国和在中国境内流通。如何看待外国银元的输入?这里需要特别说明,不是单纯地作为货品对应的价款抵充物,银元形态一旦为中国一般民众所乐用,而且在清朝政府丧失白银货币供给主导权、拒绝铸造银币的情形下,西方商人就可能获得铸币税收益。其中隐含着西方商人利用银元这种先进的货币形态,改变中国作为流通手段的货币形态的一面。当然,这已不是康乾盛世时代绝对贸易顺差引发银元的大量流入,外国银元在中国的大量使用和铸币税收益,是以近代中国半殖民地化和主权的丧失为前提。

那么,如何应对外国银元“洋钱”的流入呢?道光年间的林则徐(1785-1850)提出“欲抑洋钱,莫如官局先铸银钱”,成为中国货币史上最早倡导铸造银币的人士之一。在正确认识银元便利性和民众乐用的基础上,提出自铸银钱改革货币以排除外国银元的方案。道光十三年(1833),在批驳给事中孙兰枝建议以行政力量压制洋钱等观点基础上,林则徐提出自制银钱,初与原有洋钱并行,最终达到通过货币改革的方式来淘汰洋钱的目的。显然,林则徐“欲抑洋钱”的对策,在一定程度上是其“师夷长技以制夷”观念在货币制度上的发挥,展现了林则徐“睁眼看世界”的先进货币理念。他在上奏给道光皇帝的奏折中称:

“臣等伏查给事中孙兰枝所奏:地丁、漕粮、盐课、关税及民间买卖,皆因钱贱银昂,以致商民交困。自系确有所见。因而议及禁私铸,收小钱、定洋钱之价,期于扫除积弊,阜裕财源。惟是银钱贵在流通,而各处情形不同,时价亦非一定,若不详加体察,欲使银价骤平,诚恐法有难行,转滋窒碍。即如洋钱一项,江苏商贾辐辏,行使最多,民间每洋钱一枚大概可作漕平纹银七钱三分,当价昂之时,并有作至七钱六七分以上者。夫以色低平短之洋钱,而其价浮于足纹之上,诚为轻重倒置。该给事中奏称,以内地足色纹银,尽变为外洋低色银钱,洵属见远之论。无如闾阎市肆久已通行,长落听其自然,恬不为怪。一旦勒令平价,则凡生意营运之人,先以贵价收入洋钱者,皆令以贱价出之,每洋银一枚折耗百数十文,合计千枚即折耗百数十千文,恐民间生计因而日绌,非穷蹙停闭,即抗阻不行,仍属于公无裨。且有佣趁工人积至累月经年,始将工资易得洋钱数枚,存贮待用,一旦价值亏折,贫民见小,尤恐情有难堪。臣等询诸年老商民,佥谓:百年以前,洋钱尚未盛行,则抑价可也,即厉禁亦可也。自粤贩愈通愈广,民间用洋钱之处转比用银为多,其势断难骤遏。盖民情图省图便,寻常交接,应用银一两者,易而用洋钱一枚,自觉节省,而且毋须弹兑,又便取携,是以不胫而走,价虽浮而人乐用。此系实在情形。

或云:欲抑洋钱,莫如官局先铸银钱。每一枚以纹银五钱为准,轮廓肉好悉照制钱之式,一面用清文铸其局名,一面用汉文铸“道光通宝”四字,暂将官局铜钱停卯改铸此钱,其经费比铸铜钱省至十倍。先于兵饷搭放,使民间流通使用,即照纹银时价兑换,而藩库之耗羡杂款,亦准以此上兑。计银钱两枚即合纹银一两,与耗银倾成小锞者不甚参差,库中收放,并无失体。盖推广制钱之式以为银钱,期于便民利用,并非仿洋钱而为之也。且洋钱一枚即抑价亦系六钱五分,如局铸银钱重只五钱,比之洋钱更为节省。初行之时洋钱并不必禁,俟试行数月,察看民间乐用此钱,再为斟酌定制。似此逐渐改移,不致遽形亏折等语。臣等察听此言,似属有理,然钱法攸关,理宜上出圣裁,非臣下所敢轻议。故商民虽有此论,臣等不敢据以请行。

惟自洋钱通用以来,内地之纹银日耗,此时抑价固多窒碍,究宜设法以截其流,袛得于听从民便之中稍示限制。嗣后商民日用洋钱,其易钱多寡之数,虽不必官为定价,致涉纷更,而成色之高低,戥平之轻重,应令悉照纹银为准,不得以色低平短之洋钱反浮于足纹之上。如此则洋钱与纹银价值尚不致过于轩轾,而其捶烂翦碎者尤不敢辗转流行,或亦截流之一道也。

至原奏称:鸦片烟由洋进口,潜易内地纹银。此尤大弊之源,较之以洋钱易纹银其害愈烈。盖洋钱虽有折耗,尚不至成色全亏,而鸦片以土易银,直可谓之谋财害命。如该给事中所奏,每年出洋银数百万两。积而计之,尚可问乎?……故自鸦片盛行之后,外洋并不必以洋钱易纹银,而直以此物为奇货,其为厉于国计民生,尤堪发指。……

至纹银出洋,自应申明例禁。……近年以来,银价之贵,州县最受其亏,而银商因缘为奸,每于钱粮紧迫之时倍抬高价,州县亏空之由,与盐务之积疲,关税之短绌,均未必不由于此,要皆偷漏出洋之弊有以至之也。……”[26]

在奏折中,林则徐从两方面分析了“欲抑洋钱”的问题。一方面,对给事中孙兰枝在洋钱问题上意图依靠行政干预的做法进行了批驳,指出了“银钱贵在流通,而各处情形不同,时价亦非一定,若不详加体察,欲使银价骤平,诚恐法有难行,转滋窒碍。”这符合货币流通实际,切合民众因便利而用洋钱的愿望。仅仅采取行政措施来禁私铸、收小钱、定洋钱之价的做法,无法化解钱贱银贵和商民交困。另一方面,主张清朝官方自铸银币以抑制洋钱。作为一种货币形态改革的方式,“并非仿洋钱而为之”,自铸银钱“并无失体”。而按照制钱的形式铸造银钱,既能节省铸钱成本,又能给民众带来使用便利。据此,在自制银钱之初,“洋钱立不必禁。俟试行数月,察看民间乐用此钱,再为斟酌定制。”林则徐将洋钱自然淘汰出中国流通领域的办法,具有合理性和可行性。道光皇帝在道光十三年四月丙午的上谕中称,“至官局议请改铸银钱,太变成法,不成事体,且银洋钱方禁之不暇,岂有内地亦铸银钱之理。”[27]给予申斥搁置。

事实上,乾隆、嘉庆、道光年间,中外贸易的发展,“洋钱”外国银元以其计算方便大量出现在中国市场上。其重要原因,是中国货币形态和货币制度本身存在缺陷。“今钱法不能划一,而使番银之用广于库银,小钱之利数倍制钱。不知其流安极。”[28]自然地,“江浙市易,皆以洋钱起算。”[29]郑观应比较了流通中洋钱和纹银的不同表现,揭示了外国银元在中国顺利流通的奥秘。他称:

“盖洋钱大者七钱二分,小者递减以至二角五分。市肆可以平行,无折扣之损。囊橐便于携带,无笨重之虞。较之纹银,实属简便。纹银大者为元宝,小者为锭,或重百两,或重五十两,以致二三两。用之于市肆,则耗损频多。有加耗,有贴费,有减水,有折色,有库平、湘平之异,漕平、规平之殊。畸重畸轻,但凭市侩把持垄断,隐受其亏。若洋钱则一圆有一圆之数,百圆有百圆之数,即穷乡僻壤亦不能乐价居奇,此民间所以称便也。”[30]

正如马克思所说,铸币是一个国家制定价格标准的责任和权力。郑观应在文论中,也从外国银元流入和使用的“四害”,以及中国自铸银元的“四利”,论述了中国自铸银元的紧迫性,集中体现出维护货币主导权和铸币税收益的精神。郑观应生活的时代,中国已经陷入半殖民地的境地,西方殖民者对中国货币主权的侵蚀,成为其殖民掠夺的重要组成部分。中国官方自铸银元要到十九世纪九十年代才出现,而中国货币形态在制度上的废两改元要等到晚近的1933 年。

这样,固守称量白银制度的近代中国,就在白银外流、大量外国银元及外国银行信用货币在华流通的情况下,陷入深重的货币困境。缺乏本位制度和信用货币制度建设,成为少数的用银国家,形成白银主导货币的地位和价值受到西方殖民者控制的不利局面。

注释:

[1]中国第一历史档案馆:《嘉庆十九年蔡之定议行纸钞奏折》,《历史档案》,1995 年第3 期。

[2]《户部左侍郎苏楞额奏请严禁洋商私运内地纹银及贩进洋钱折(嘉庆十九年正月二十五)》,中国第一历史档案馆编:《鸦片战争档案史料(1)》,天津古籍出版社,1992 年,第8-9 页。

[3]《两广总督蒋攸铦等奏为遵旨查禁纹银出口情形并酌议章程折(嘉庆十九年闰二月初三日)》,同[2],第10-11 页。

[4]王宏斌:《乾嘉时期银贵钱贱问题探源》,《中国社会经济史研究》,1987 年第2 期。

[5][11]庄国土:《茶叶、白银和鸦片:1750-1840 年中西贸易结构》,《中国经济史研究》,1995 年第3 期。

[6]Tan Chung:China and the Brave New World,Allied Publishers,New Delhi,1978.Pp.172-173.

[7]《广州番鬼录》,《中国近代史资料丛刊·鸦片战争(1)》,上海人民出版社,1957 年,第275 页。

[8]马克思:《中国革命和欧洲革命》,《马克思恩格斯选集(第2 卷)》,人民出版社,1972 年,第2 页。

[9]刘鉴唐等编:《中英关系系年要录(第1 卷)》,四川省社会科学院出版社,1989 年,第732-733 页。

[10]《清高宗实录》卷236,中华书局,1985 年,第44-45 页。

[12]韦森:《清代政制下中国市场经济的周期性兴衰》,《财经问题研究》,2018 年第3 期。

[13]郭卫东:《棉花与鸦片:19 世纪初广州中英贸易的货品易位》,《学术研究》,2011 年第5 期。

[14]格林堡著,康成译:《鸦片战争前中英通商史》,商务印书馆,1961 年,第7 页。

[15]吴义雄:《鸦片战争前的鸦片贸易再研究》,《近代史研究》,2002 年第2 期。

[16]滨下武志著、王玉茹译:《中国、东亚与全球经济——区域和历史的视角》,社会科学文献出版社,2009 年,第141-142 页。

[17]吴义雄:《条约口岸体制的酝酿——19 世纪30 年代中国关系研究》,中华书局,2009 年,第367-371 页。

[18]庞浩、金星晔、管汉晖:《中国贸易盈余与外汇储备的长期考察:1636-2018》,《经济学报》,2021 年第2 期。

[19]仲伟民:《试论鸦片经济对清帝国的影响》,《北京大学学报》,2016 年第6 期。

[20]杨国桢、黄福才:《道光前期中西贸易的变化及其影响》,《中国社会经济史研究》,1989 年第1 期。

[21]赵靖、易梦虹主编:《中国近代经济思想史资料选辑(上册)》,中华书局,1982 年,第206 页。

[22]萧致治、徐方平:《中英早期茶叶贸易——写于马戛尔尼使华200 周年之际》,《历史研究》,1994 年第3 期。

[23]汪敬虞:《关于鸦片战后10 年间银贵钱贱影响下中国对外贸易问题的商榷》,《中国经济史研究》,2006年第1 期。

[24]林满红著:《银线》,江苏人民出版社,2012 年。

[25]戴建兵、习永凯:《全球视角下嘉道银贵钱贱问题研究》,《近代史研究》,2012 年第6 期。

[26]《查议银昂钱贱除弊便民事宜折》,中山大学历史系编:《林则徐集(奏稿)》,中华书局,1965 年,第133-135 页。

[27]《清宣宗实录》卷235,中华书局,1986 年,第511 页。

[28]汪辉祖:《病榻遗痕录》(下卷),见梁文生、李雅旺校注:《病榻遗痕录·双节堂庸训·吴中判牍》,江西人民出版社,2012 年,第111 页。

[29]包世臣:《安吴四种》卷35,清刻本。

[30]夏东元:《郑观应集(上册)》,上海人民出版社,1982 年,第691 页。