不同干燥方式对夏季绿茶香气品质的影响

王 奕,罗红玉,袁林颖,吴 全,杨 娟,王 杰,张 莹,钟应富,

(1.重庆市农业科学院茶叶研究所,重庆 402160;2.重庆市茶叶工程技术研究中心,重庆 402160)

绿茶是我国第一大类茶,品类丰富,产量最大,因具有显著的抗氧化、清除自由基等功效为广大消费者所喜爱。绿茶根据干燥方式不同,又分为烘青、炒青、晒青绿茶。

干燥是茶叶加工的必经环节,影响着茶叶的最终品质。干燥目的是为了散失水分,紧缩茶条,便于贮存,同时通过复杂的热化学反应,提升滋味和香气[1]。而茶叶香气是反映茶叶品质优劣的一个重要因素,是茶叶所含芳香物质不同比例和阈值的综合体现[2-3]。目前干燥方式对绿茶品质的影响研究多体现在对茶叶感官品质和理化成分的影响[4-6],也有研究分析了干燥对茶叶香气成分的影响[7-9],但仅局限于干燥温度或是干燥过程。由于晒青绿茶加工容易受到天气制约、不利于工厂化加工、存在食品安全隐患,故晒青结合烘干的方式在生产中也得以应用。项目组前期已经研究分析了晒青结合烘干对夏茶原料加工的绿茶感官品质、理化成分的影响[10],但就如何影响绿茶香气成分尚不知晓。实验通过分析比较不同的晒青、烘青组合对重庆绿茶香气成分的影响,研究不同干燥方式重庆夏秋原料绿茶香气成分的差异和共同点,以期进一步解释晒青的重要性和必要性,为寻找更好的重庆沱茶加工用原料的干燥方式提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

茶鲜叶 福鼎大白茶(Camellia sinensiscv.‘Fuding-dabaicha’)鲜叶1芽3、4叶,重庆市农业科学院茶叶研究所提供;癸酸乙酯、二氯甲烷 色谱纯,重庆永捷实验仪器有限公司。

6CSF-100热风杀青机 四川省名山县山峰茶机厂;6CR-65揉捻机 长沙湘丰茶叶机械制造有限公司;6CDH-100动态烘干机 四川省名山县山峰茶机厂;6CHBZ-16链板烘干机 浙江珠峰机械有限公司;GC/MS-QP 2010 日本Shimadzu公司;顶空进样瓶 上海安谱科学仪器有限公司;50/30 μm DVB/CAR/PDMS SPME纤维头 美国Supelco公司;FA 1004电子天平 上海舜宇恒平科学仪器有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 工艺流程 鲜叶→摊放→杀青→初揉→二青→复揉→干燥。茶鲜叶于2018年7月19日采自重庆市农业科学院茶叶研究所试验茶园(北纬29°75′,东经105°71′,海拔440 m),按照上述工艺流程加工绿茶,其中,摊放厚度5~8 cm、时间4 h,每隔2 h翻一次,采用热风杀青机,投叶量250~300 kg/h,温度165 ℃,时间3~4 min,初揉60 kg/桶、40 r/min、轻—中—重—轻各揉6 min,采用动态烘干机烘二青,控制温度为200~210 ℃,时间4 min,复揉方法同初揉,再进行不同方式干燥,详见表1。

表1 干燥工艺参数Table 1 Parameters of different drying processes

1.2.2 香气成分萃取方法 取4.67 μL癸酸乙酯于100 mL容量瓶中,用二氯甲烷定容到刻度,得浓度40 μg/mL的内标。取2 g磨碎茶样于15 mL顶空进样瓶中,加5 mL沸水和10 μL内标,平衡5 min,然后保持在65 ℃的环境下用SPME纤维头萃取60 min。萃取结束后立刻插入GC/MS-QP 2010 的进样口,在230 ℃温度下解吸5 min后进行分离鉴定[11-12]。

1.2.3 GC-MS检测方法 GC条件:进样口温度230 ℃;柱温40 ℃,程序:起始温度40 ℃,保持3 min;以6 ℃/min的速度升到100 ℃,保持2 min;以2 ℃/min的速度升到120 ℃,保持2 min;以6 ℃/min的速度升到180 ℃,保持2 min;最后以10 ℃/min的速度升到230 ℃,保持2 min。MS条件:MS离子源温度230 ℃;离子源能量70 eV;质谱扫描范围40~400 m/z。

1.2.4 茶叶感官审评方法 采用茶叶感官审评方法(GB/T 23776-2018),由5名具有评茶资格的评茶员进行密码审评,分别审评香气和滋味,满分各为100分。

1.2.5 风味化合物的定性定量分析以及OAV测定

采用峰面积归一化法进行定性定量分析,其计算公式如下:

化合物浓度(μg/L) = 化合物峰面积/内标峰面积/茶汤提取体积(L) × 内标质量(μg);

OAV(odor activity value)为某香气化合物质量浓度与该物质在水中的嗅觉阈值的比值,按下列公式计算[13]:

OAV = C/T

式中,C为该组分的质量浓度,μg/L;T为该组分在水中的气味阈值,μg/L。

1.3 数据处理

所有数据均采用Excel 2013、SPASS 17.0软件进行单因素方差分析,测定结果以“平均数±标准差”表示;处理间平均值的比较用最小显著差异法(LSD)。

2 结果与分析

2.1 香气成分

由表2可知,6个茶样共检测到120种香气,其中,醇类20种、醛类5种、酮类9种、酯类21种、烯类26种、酸类2种、芳香烃类9种、脂肪烃类22种、其他6种。共有成分20种,其中,主要香气成分有正二十一烷(33.70~53.44 μg/L)、月桂烯(16.96~23.84 μg/L)、1-十六烯(3.76~8.42 μg/L)、己酸酐(3.80~8.15 μg/L)、罗勒烯异构体混合物(2.99~6.08 μg/L)、β-环柠檬醛(2.27~4.65 μg/L)、β-紫罗酮(2.46~4.17 μg/L)、(E)-β-罗勒烯(1.07~3.72 μg/L)共8种。

表2 茶样香气化合物含量(μg/L)Table 2 The aroma compounds content in tea samples (μg/L)

续表2

在香气成分差异上,各茶样均检测到不同的香气成分。其中,1号样检测到丁位十二内酯、硬脂酸乙烯酯、3-甲基-丁酸-1-乙基-1,5-二甲基-4-己烯酯、(Z)-1-(1-乙氧基乙氧基)-3-己烯、10,12-二十三联炔酸共5种新的香气成分。2号样检测到3,7-二甲基-6-辛烯-3-醇、3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇乙酸酯、十八酸乙酯、(E)-7,11-二甲基-3-亚甲基-1,6,10-十二碳三烯、香树烯、水芹烯、β-波旁烯、长叶烯共8种新的香气成分。3号样检测到3-苄氧基-1-丙醇、反式氧化芳樟醇、4-萜烯醇、绿花白千层醇、1-十五醇、苯甲醛、β-二氢紫罗兰酮、威士忌内酯、乙酸芳樟酯、邻二甲苯、对二甲苯、反,反-4,4'-双(4-正丙基环己基)-1,1'-联苯、甲基磺酸酐共13种新的香气成分,其中反式氧化芳樟醇含量较丰富为5.62 μg/L。4号样检测到2-苯基-2-戊醇、红没药醇、视黄醛、1,3-二乙基-4-甲基苯共4种新的香气成分。5号样检测到2-丙基-1-庚醇、β-大马酮、4-(2,5,6,6-四甲基-2-环己烯-1-基)-3-丁烯-2-酮、辛酸辛酯、甲基丙烯酸2-乙基己酯、桧烯共6种新的香气成分。6号样检测到9-十七酮、α-紫罗酮、D柠檬烯、4-对甲苯基丁酸共4种新的香气成分。

1~4号样检测到丰富的芳樟醇(23.13~43.03 μg/L)以及正己酸乙烯酯(4.35~7.02 μg/L)。除4号茶样外,其余茶样还检测到丰富的3,7-二甲基-1,6-辛二烯-3-醇甲酸酯(6.34~17.27 μg/L)。3~6号样检测到2种新的香气成分即2-己基-1-癸醇、2-乙基丁酸烯丙酯。4、6号样检测到2-癸烯-1-醇。5、6号样检测到S-(Z)-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二烷三烯-3-醇(橙花叔醇)。1、5号样检测到较多的四氢熏衣草醇,含量分别为1.89、6.22 μg/L。

芳樟醇为萜烯醇类,具有铃兰香。月桂烯具有清淡的香脂香气。紫罗酮类化合物具有令人愉快的紫罗兰香。醛类化合物大多是不饱和脂肪酸的氧化产物,通常具有甜香和花果香味[14]。1~4号样芳樟醇含量丰富,尤其4号样含量最高,而5~6号样却未检测到芳樟醇,但检测到橙花叔醇,这两类醇类均属于萜烯醇类,分析可能是由于晒青结合80 ℃烘干导致芳樟醇被氧化和糖苷类物质被水解而生成了芳樟醇的氧化物及萜烯醇类物质[15-16],同时萜苷类加热水解释放出游离萜类,萜烯类受热而环化、脱水和异构化,使萜烯醇种类和含量发生明显变化[17]。2、3、4号样月桂烯含量较高。4、6号样β-紫罗酮含量较高,可能是与胡萝卜素类物质在较长时间的日晒过程中遇氧、热、光而氧化降解有关[15]。4、5、6号茶样的β-环柠檬醛含量较高,可能是因为在较长的日晒过程中,氨基酸和脂肪酸发生氧化降解,从而生成了更多的醛类香气[14]。

2.2 香气组成

由图1可知,1~6号样分别检测到50、55、64、44、48、52种香气成分。整体上,供试茶样的烯类及脂肪烃类数量较多,其次是醇类和酯类,而酸类数量很少甚至未检测到。

图1 茶样香气种类数量Fig.1 The types and corresponding quantities of volatile components in tea samples

其中,3号茶样含有最多种类的醇类(10种)、醛类(4种)、芳香烃类(8种)及脂肪烃类(12种)挥发成分。6号样酮类最多为6种,其次为3号(5种)及5号(4种)。1、3号样酯类最多均为10种,4号样最少仅有4种。2号样烯类最多为19种,其次为4号样。仅1号及6号样检测到1种酸类。

由图2可知,供试茶样醇类、酯类、烯类、脂肪烃类香气含量较高,酸类含量很少。6种供试茶样挥发性成分总量由高到低依次为2、4、3、1、6、5号。2号香气总含量最高达到190.24 μg/L,主要由烯类、脂肪烃及醇类组成,其占比分别为32.43%、23.96%及20.61%。4号供试样以香气总量182.57 μg/L排第二,其中含量占比较高的依次为烯类30.95%、醇类26.71%及脂肪烃类20.99%。

图2 茶样香气含量Fig.2 The contents of volatile components in tea samples

6号样酮类、酯类及脂肪烃类含量在所有茶样中最高,含量分别为10.14、27.11 及63.99 μg/L。仅1号与6号样检测到极少量的酸类香气,占比为2.18%与0.28%。各茶样芳香烃类含量很少,且差异不大。5号样的其他香气含量最高为18.99 μg/L,占比13.05%。

以上结果表明,供试茶样的醇类、烯类、酯类、脂肪烃类种类多,含量丰富,酸类种类少、含量低。晒青结合烘干可以明显增加茶样醇类种类,晒青3 h结合60 ℃烘干可明显提高茶样醇类含量。60 ℃烘干茶样烯类种类和含量高于80 ℃烘干茶样,无论60 ℃烘干,还是80 ℃烘干,晒青3 h茶样烯类种类和含量高于晒青1 h茶样,烯类属于不饱和烃类,对茶叶香气贡献较大[18-19]。总体来看60 ℃低温烘干能保留更多的挥发性成分,而相同的烘干温度下,挥发性成分总含量随晒青时间延长呈现先降后升的趋势。

2.3 感官品质

由表3可知,与1、2号烘青茶样相比,晒烘结合的3、4、5、6号茶样香气具有日晒味、滋味变涩,其中晒青结合60 ℃烘干茶样显清香、滋味更涩,晒青结合80 ℃烘干茶样显甜香、滋味较醇。晒青1 h结合80 ℃烘干的5号茶样香气得分显著低于80 ℃烘干的1号茶样(P<0.05),与60℃烘干的2号茶样差异不显著(P>0.05),其滋味与1、2号样茶样不显著(P>0.05)。

表3 茶样感官品质Table 3 Sensory quality of tea samples

2.4 香气组分OAV分析

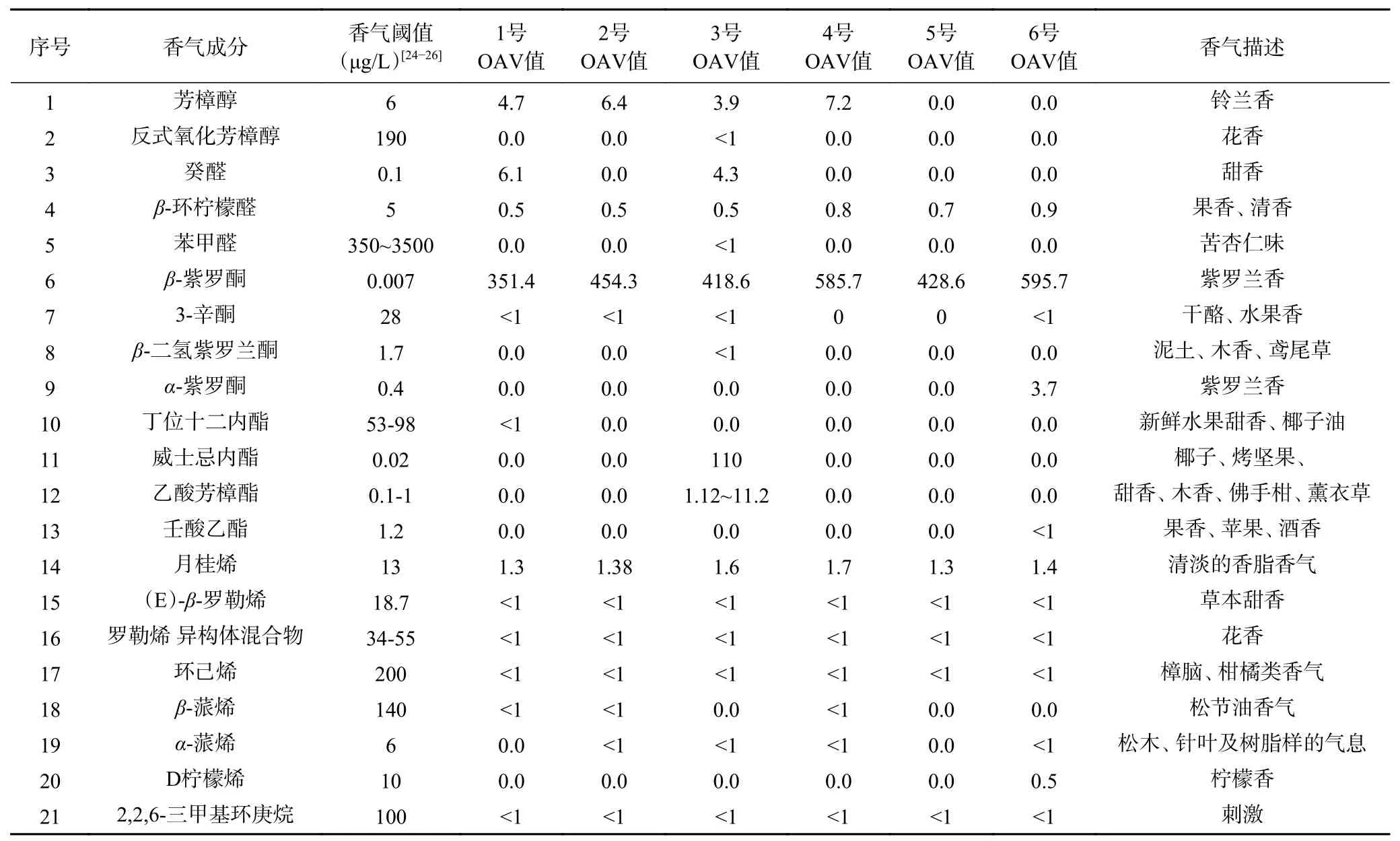

根据Guadagni香气值理论[20]即茶叶香气成分含量高且阈值低的成分很可能是茶叶的特征香气或主体香气成分。采用气味活度值(OAV)来表征茶叶中香气化合物对主体香气成分的贡献,当OAV>1时,说明这种成分对茶叶香气有贡献[21],而当OAV>10则可能对茶叶香气类型有显著影响[22]。

由表4可知,在所有茶样中共检测到7种香气物质OAV>1,主要以花香、甜香为主。其中β-紫罗酮、月桂烯是各茶样共有的香气物质,β-紫罗酮的OAV值在351.4~595.7之间,是OAV值最高的香气物质,对茶样香气贡献最大,这在其他绿茶香气研究结果一致[23],可赋予茶样甘甜的紫罗兰香,其中4、6号茶样OAV值排在前两位。各茶样月桂烯的OAV值均>1,对茶叶香气具有较大的贡献,可赋予茶样清淡的香脂香气。1、2、3、4号样的芳樟醇OAV值均>1,可赋予茶样铃兰香。1、3号样的癸醛OAV值均>1,可赋予茶样甜香。6号试样的α-紫罗酮OAV值为3.7,同样表现出甘甜的紫罗兰香气。仅3号试样检测出威士忌内酯及乙酸芳樟酯的OAV值>1,可分别赋予该样坚果香、甜香或佛手柑等花果香,尤其是威士忌内酯OAV值高达110,对茶样的坚果香贡献极大。

表4 茶样香气化合物阈值及OAV值Table 4 The threshold and OAV of aroma compounds in tea samples

与感官审评结果比较,由于茶样中含有丰富的β-紫罗酮,故所有茶样均具有清甜香或甜香,与感官审评结果一致,但部分特殊的花果香或是坚果香并未表现出来,可能是被晒青产生的日晒味所掩盖。

3 讨论与结论

采用GC-MS对不同干燥方式的绿茶香气进行分析,比较不同香气的OAV值。结果表明,1~6号样分别检测到50、55、64、44、48、52种香气成分,6个茶样共检测到120种香气,主要为醇类、酯类、烯类、脂肪烃类。但不同干燥方式对供试茶样的香气组分有影响。60 ℃低温烘干能保留更多的挥发性成分,而相同的烘干温度下,挥发性成分总含量随晒青时间延长呈现先降后升的趋势。

与烘干比较,经晒青结合烘干后的茶样醇类种类增多,其中芳樟醇、反式氧化芳樟醇、4-萜烯醇、2-癸烯-1-醇、橙花叔醇等萜烯醇含量明显升高,这与Zhu等[22]关于晒青绿茶的香气成分研究基本一致。但晒青结合80 ℃烘干后,主要的萜烯醇类中的芳樟醇未检测出。经晒青结合烘干后的茶样含有更多类似云南晒青绿茶的香气化合物,如月桂烯、β-紫罗酮、β-环柠檬醛、D柠檬烯等香气成分等,这与赵苗苗等[27]、金冬双等[28]的研究结果相似。其中,经3 h晒青结合60 ℃烘干后,茶样新增了13种香气物质,新增种类最多,其中反式氧化芳樟醇含量较丰富。

结合OAV值分析发现,β-紫罗酮、月桂烯、壬醛、α-环柠檬醛、α-紫罗酮、D柠檬烯对茶样香气贡献较大。由于茶样中含有丰富的β-紫罗酮,故所有茶样均具有清甜香或甜香,与感官审评结果一致,但部分特殊的花果香或是坚果香并未表现出来,可能是被晒青产生的日晒味所掩盖。但检测出的某些特有香气成分如呈醚香、油脂和水果似香气的2-乙基丁酸烯丙酯,呈木香的雪松烯、长叶烯等因缺少相关香气阈值,无法判断其对茶样香气的贡献大小。

——记五莲县“南茶北引”50年发展历程