甘肃泾川罗汉洞石窟壁画及制作工艺研究

何 静,周伟强

(1. 北京大学,北京 100871; 2. 西北大学,陕西西安 710069)

0 引 言

罗汉洞石窟始建于北朝,是中国最早开凿的一批石窟之一,之后隋、唐、宋、元、明、清各代亦有开凿和重修。罗汉洞石窟位于甘肃泾川县罗汉洞乡泾河南岸砂岩岩体上,目前现存大小洞窟263个,其中以开凿于公元530—549年的大窟、释迦多宝窟、罗汉窟和开凿于北宋年间的中心窟最为著名,是古代泾川地区规模宏大的礼佛中心之一。

罗汉洞石窟地理位置特殊且优越,史料中记载,泾川在商周时期就是华夏文明的发祥地之一,它更是丝绸之路中西出长安的第一站,而罗汉洞石窟作为泾川百里石窟长廊的重要组成部分,是佛教文化传输的重要途径点,见证了人类佛教文化史的兴衰过程。诸多学者对罗汉洞石窟进行了详细考察及研究,如美国学者霍勒斯H·F杰恩在其《泾河流域的佛教石窟》一文中对罗汉洞石窟进行了记录与描述[1-4]。

罗汉洞石窟现存不同时期洞窟22处,分为上下两层。由于历史久远,罗汉洞石窟损毁严重,史料记载的二层十六罗汉造像均已损毁,仅在一层存在北朝佛教造像3尊,分别为石窟西侧大像窟露天大佛一尊(系北朝石胎,明代泥作修复)和一层同时期的坐佛两尊。

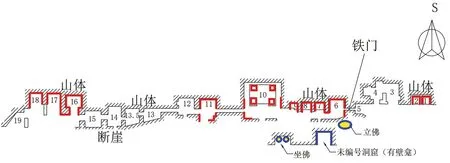

目前罗汉洞石窟主要洞窟为大佛背后的19个二层洞窟,各个洞窟中间采用甬道连通,其中10号窟面积最大,是中心设坛基,坛基四角立柱直达窟顶的大型方窟,窟型近似莫高窟五代中心佛坛式窟,窟内东、西、北三面窟壁均残存精美宋代风格浮雕壁画。四角立柱柱身四面均有浮雕塑像,分别是八大菩萨和八大金刚。

罗汉洞洞窟的整体设计很巧妙,依山开建却只有一个进出口,具有较强的防御功能,而洞内不同形制各窟之间相互连接,整个石窟容纳了礼佛场地及僧侣起居生活为一体的场所。整体来说,罗汉洞是泾川百里石窟长廊中最大的石窟群,集中展现了泾川佛教从北朝到晚清的延续更替,也折射出中国佛教在丝绸之路千余年中的兴衰情景,具有极高的价值[5]。其残留的壁画和题记内容广泛,尤其10号中心窟窟壁和4个方形柱上彩绘浮雕壁画内容宽泛、造像独特,对于研究丝路佛教壁画传播有着极大的史料比对价值。罗汉洞造像及其壁画情况参见图1和图2。

图1 罗汉洞石窟远景Fig.1 Full view of Luohan Grottoes

图2 中心窟及其精美浮雕壁画Fig.2 Central cave and its exquisite relief murals

1 罗汉洞石窟壁画现状

罗汉洞现存壁画面积共约475 m2,主要分布在二层6~19号窟侧壁、穹顶以及下层1和2号两个洞窟的侧壁之上。具体壁画分布情况参见图3。

图3 石窟及其壁画分布图Fig.3 Distribution diagram of grottoes and murals

1.1 罗汉洞石窟壁画绘制内容

罗汉洞石窟壁画根据其制作工艺及表现形式可以大致分为平面壁画类及浮雕类。其中位于二层中心的10号窟其窟壁和四根立柱上残留的北朝至宋代时代壁画,采用了浮雕表现技法,即采用泥雕堆塑的手法将传统壁画和泥塑造像的制作方法相结合,在平面上雕刻出凹凸起伏的形象,是一种介于圆雕和绘画之间的艺术表现形式[6-7]。在罗汉洞石窟壁画中,浮雕类壁画主要存于10号窟窟壁及立柱上,空间效果强烈,艺术特征鲜明,具有很高的艺术欣赏价值及研究价值,是罗汉洞残留壁画的精品所在。如10号窟西壁绘制了一幅佛陀讲授佛法的浮雕,从佛陀的整体外形可看出,这是北朝流行的佛陀形象,采用传统山水画式的绘制方法,颜色的浓淡表现出高山的远近感,画面中的高塔有中式建筑风格,这正是当时社会的现实反映。10号窟塔身下方绘制有一位道家风范的人物,正说明了虽然罗汉洞石窟是一座佛教意义上的石窟,但与当地宗教有一定融合。同时,罗汉洞石窟内世俗壁画反映了当时胡汉民族融合的社会现实,10号窟塔身壁画中人物服饰具有明显中原风格,很可能是少数民族汉化之后的装扮。罗汉洞石窟塔柱上的天王像体现着当时佛教发展的变化,天王像具有宋代的艺术特点,说明在宋代时期罗汉洞进行了补修,宋代时仍是一处佛教活动繁盛的场所[8]。罗汉洞10号窟浮雕壁画节选参见图4。

图4 罗汉洞10号窟浮雕壁画节选Fig.4 Parts of relief murals of Cave 10

罗汉洞石窟壁画中除10号窟外,其他均为平面壁画。该类壁画绘制时代较近,多为清代作品,根据其绘制内容,可大致分为两类,一类为题记类,主要分布于11号窟;另一类为绘画类,绘画内容包括连环画、莲花、动物、人物等,分布于石窟二层其他窟。

总体来说罗汉洞石窟壁画内容丰富,题材包括佛教故事、天王力士、山水风景、题字等,同时壁画题材有浓厚的民族融合气息,绘制技巧等方面与当时的社会发展有密切的关系。

1.2 罗汉洞石窟壁画价值评估

罗汉洞石窟作为古代丝绸之路上重要的历史文化遗产,包括数尊佛造像,中心窟的浮雕壁画,还有清代和民国时期的墨色壁画、诗文、题记等,展现着中国佛教在丝绸之路千余年中的兴衰情景,见证了泾川作为佛教东进西渐的历史过程,反映了佛教文化在当地的延续与发展。罗汉洞壁画广泛的绘制内容是研究古代社会生活、经济发展、宗教信仰等最直观的实物资料,为研究陇东地区政治、经济、文化、宗教信仰和民族风俗等提供了珍贵的历史资料。

2 罗汉洞石窟壁画制作工艺研究

2.1 分析检测

1) 壁画结构层次显微分析。现场调查过程中发现泾川罗汉洞壁画存在重层现象,说明其经过多个朝代的重做与重绘。为了科学阐释这一现象,采用显微剖面、三维超景深及扫描电镜完成壁画样品剖面结构分析工作。

仪器:光学显微镜。型号:德国ZEISS Scope A。方法:样品放入硅橡胶模具中,注入两组份光学树脂胶,待样品干燥后,取出切割为适合尺寸后,用不同粒度的水砂纸在抛光机上打磨出剖面,最后处理掉表面的树脂,置于镜下观察分析。

超景深三维视频显微镜。型号:日本浩视KH-7700。方法:将样品置于载物台,在不同放大倍数下观察样品的形貌特征。

2) 壁画地仗组成分析。采集脱落壁画残块在地仗颗粒级配筛分的基础上,利用X射线衍射完成胶结质矿物组成分析;利用超景深显微镜、扫描电镜及其生物显微镜等完成纤维形貌及其填杂分析工作。

日本理学X射线衍射仪。型号:D/max-2500。条件:电压40 kV,电流200 mA,靶为Cu,石墨单色器滤波,室温25 ℃,湿度:62%。

3) 颜料层分析。采用岩相偏光显微、扫描电镜及能谱、拉曼光谱完成颜料组成分析。

扫描电子显微镜及能谱仪。型号:捷克tescan公司,VEGA3型。条件:扫描电镜分析电压为20 kV。显微激光拉曼光谱仪。型号:英国雷尼绍公司,Renishaw inVia型。条件:激发光波长为514 nm。波数在100~3 000 cm-1范围内,波数精度为±1 cm-1,物镜为100×镜头,光斑尺寸为1 μm,信息采集时间为10 s,累加次数3~10次。

具体样品采集及其分析情况参见表1。

表1 采样情况统计表

2.2 罗汉洞石窟壁画结构

现场勘查结合样品包埋显微剖面分析,罗汉洞内层壁画结构层次由内到外依次为:支撑体-粗泥层-细泥层-白粉层-颜料层。其中粗泥层普遍约为10~15 mm,细泥层为5~6 mm,粗细泥层间具有明显的分层现象。白底层厚度大致为50 μm,为壁画提供底色。其颜料层普遍较薄,不同类型颜料层厚度存在差异,大致为20~100 μm,其脱落程度也具有明显差异性,蓝色、绿色颜料脱落较为严重,红色颜料保存情况较好。这可能与颜料颗粒大小,胶料含量等因素有关[9]。另外罗汉洞石窟壁画存在多处重层现象,部分位置可看出至少存在一层内层壁画,且存在多次上色现象说明历史上经过了多次重装重绘。由6号窟最上层壁画“清霄洞”题记可知,该层壁画(外层壁画)可能绘制于光绪二十年(公元1894年)。重层壁画结构照片参见图5,壁画结构及示意图参见图6,壁画显微剖面照片参见图7。

图5 重层壁画结构照片Fig.5 Photos of double-layer murals

图6 壁画结构Fig.6 Structure of murals

图7 壁画显微剖面Fig.7 Section microscopic images of murals

2.3 支撑体分析

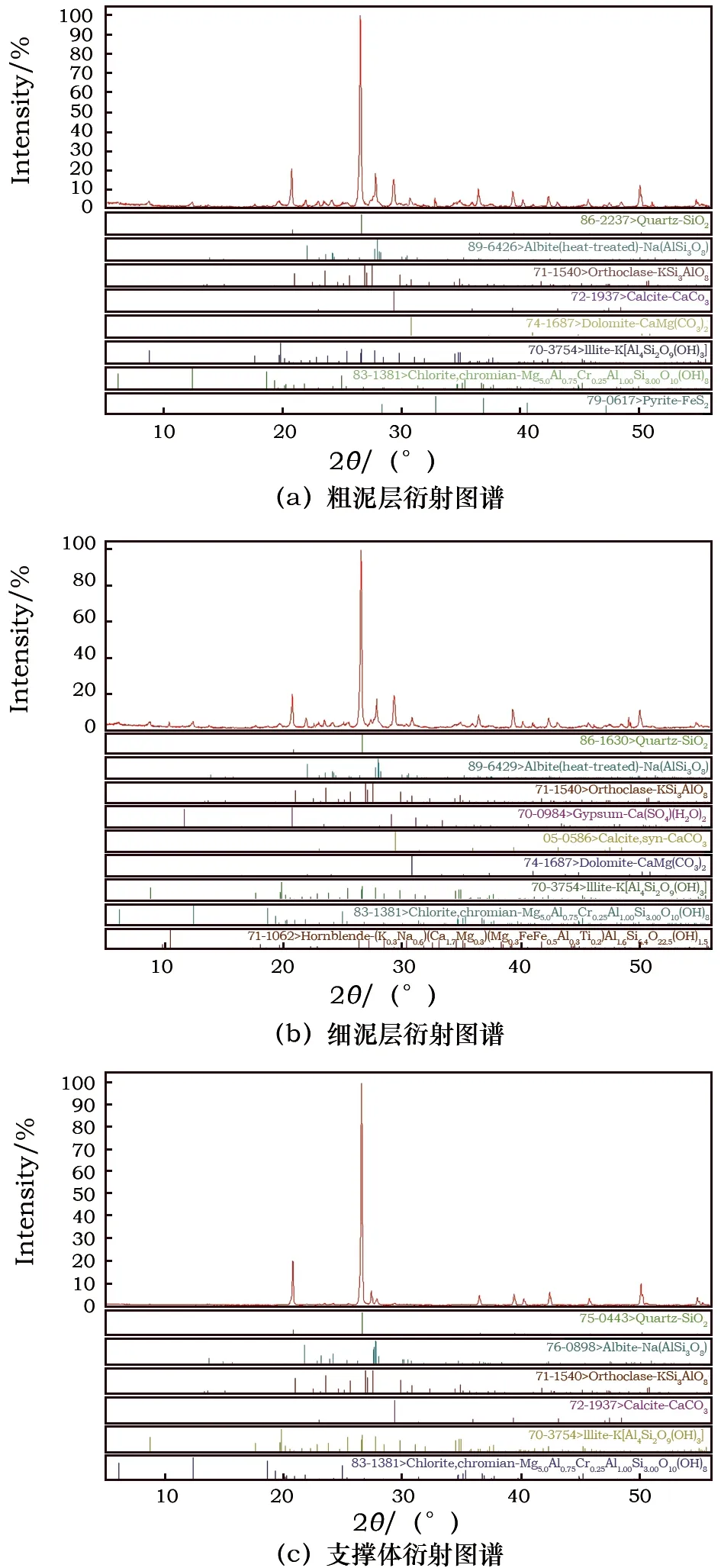

现场勘察罗汉洞壁画制作于早白垩系红色砂岩窟壁之上,其砂岩基体呈厚层到巨厚层状,水平层理与斜层理发育,泥质、钙质胶结,但胶结作用一般,岩石强度较低,砂岩颗粒以细粒为主。该类砂岩强度较低,遇水软化效应明显,属于较软岩。经X射线衍射分析,支撑体砂岩除石英外,所含矿物有斜长石、钾长石、方解石、伊利石、绿泥石等。具体结果见图8。

图8 地仗层及支撑体衍射图谱Fig.8 XRD patterns of the plaster layers and the support

2.4 地仗层组成分析

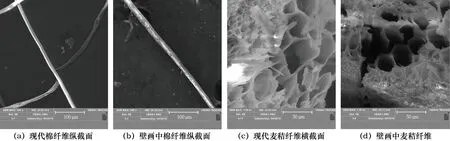

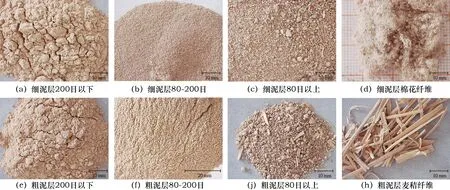

泾川罗汉洞壁画地仗层分为粗泥层和细泥层两部分。颗粒筛分结构显示表示,粗泥层中80目以上颗粒约占46%,80~200目颗粒约占15%,200目以下颗粒约占33%,纤维类添加约占6%;细泥层中80目以上颗粒约占31%,80~200目之间颗粒约占17%,200目以下颗粒约占46%,纤维类添加约占6%。利用扫描电子显微镜和生物显微镜对粗泥层及细泥层中添加的纤维进行形貌观察,对比发现,粗泥层中所含纤维存在明显平行纹路,与现代麦秸微观形貌一致。细泥层中所含纤维与现代棉纤维形貌一致,推断粗泥层中添加麦秸,细泥层中添加棉花。地仗层中纤维显微形貌见图9和图10,细泥层及粗泥层各组分显微形貌见图11。

图9 地仗中纤维显微形貌(扫描电镜观察)Fig.9 Fiber micromorphology of the plaster layers (SEM)

图10 纤维显微形貌(偏光显微及生物显微镜观察)Fig.10 Fiber micromorphology of the plaster layers (polarizing microscopy and biological microscopy)

图11 细泥层及粗泥层各组分显微形貌Fig.11 Micromorphology of each component of the fine plaster and the coarse plaster

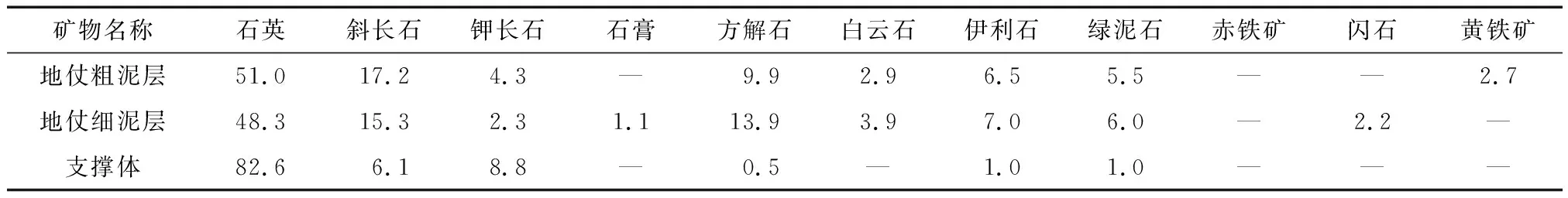

地仗颗粒级分后,200目以下样品进行X射线衍射分析。结果表明,粗细泥层主要成分均为斜长石、方解石、伊利石、绿泥石等。其中,细泥层中方解石、伊利石、绿泥石含量较粗泥层高,石英含量较粗泥层低。具体见表2。

表2 支撑体及地仗层胶结物X衍射分析结果

说明泾川壁画地仗层材料的选择多依据“就地取材”的原则。在粗泥地仗层中加入麦草等材料增加地仗层的柔韧性便于塑性,同时加入大量颗粒较大的沙粒加强强度,而部分浮雕类壁画甚至采用了钉麻和束草的方式以增加结合力和突起部位的塑形。而细泥层中添加了棉花纤维防止地仗层在干燥过程中出现裂纹。

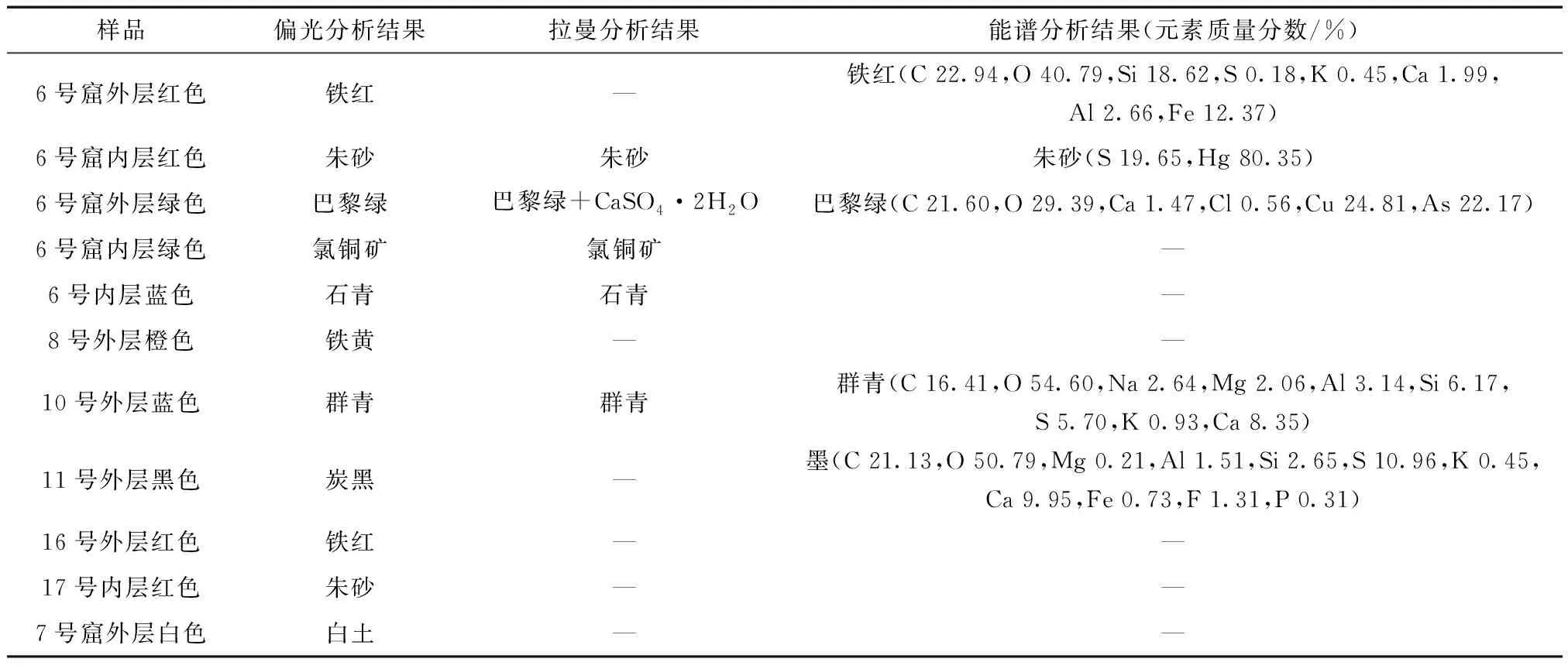

2.5 颜料层分析

采用偏光显微镜、能谱、拉曼光谱等综合验证的方法确定颜料层的矿物组成。

2.5.1红色 不同洞窟外层壁画红色颜料均为铁红(Fe2O3),而内层壁画红色颜料为朱砂(HgS),能谱分析中显示6号窟内层壁画红色颜料Hg元素(80.35%),S元素(19.65%)。

2.5.2绿色 不同洞窟外层壁画绿色颜料为巴黎绿[Cu(C2H3O2)2·3Cu(AsO2)2],内层壁画绿色颜料为氯铜矿[Cu2(OH)3Cl]。

2.5.3蓝色 不同洞窟内层壁画蓝色颜料为石青[2CuCO3·Cu(OH)2],外层壁画蓝色颜料拉曼谱峰与群青/青金石三强峰544(vs)、1 093(m)、254(w)cm-1完全吻合,结合偏光显微分析,在正交偏光下呈浅蓝色至浓艳亮蓝色岩石状颗粒,在正交偏光下全消光,折射率较小。颗粒大小不均一,2~10 μm,与群青的偏光显微分析结果相吻合[10]。Aceto[11]研究结果表明,青金石是由天然矿物磨碎制得,由形状不规则的大颗粒物质组成(颗粒直径10~20 μm),而群青是人造颜料,形状规则、颗粒均匀、粒度细腻(颗粒平均直径5 μm)。由此推断,罗汉洞石窟壁画外层壁画蓝色颜料为人工合成颜料群青(Na6Al4Si6S4O20)。

2.5.4白色、黑色、橙色 白色分析结果为白土,主要成分碳酸钙,黑色颜料中能谱分析检出的C元素质量分数为21.13%,且显微镜检中发现黑色颜料区域中有大量无定型炭黑颗粒,可确定黑色颜料为墨。橙色颜料样品在单偏光下呈暗黄色,边缘圆润在正交偏光下折射率很大,全消光,分析结果为铁黄(Fe2O3·H2O)。

具体颜料分析结果参见表3。偏光分析及拉曼分析结果见图12和图13。

图13 拉曼分析谱图Fig.13 Raman analysis spectra of the paint layer

表3 颜料层分析结果

图12 颜料显微形貌(偏光观察)Fig.12 Micromorphology of the paint layer (polarizing microscopy)

3 讨 论

罗汉洞石窟作为丝绸之路上百里石窟长廊的重要遗迹,其壁画绘制采用多种矿物颜料,主窟采用了横轴式的叙事布局,壁画表现形式多样,类型包括平面壁画及浮雕壁画,绘制技巧充分体现了当时的艺术交流,包括凹凸法、叠染法、填色法等,高浮雕壁画空间感与真实感更强,具有很高的艺术价值。其内容丰富,题材有浓厚的民族融合气息,绘制技巧等方面与当时的社会发展有密切的关系,是中国佛教艺术的艺术宝库。整体来说,罗汉洞壁画集中地展现了泾川佛教从北朝到晚清的延续更替,也折射出中国佛教在丝绸之路千余年中的兴衰情景,具有极高的价值。

作为泾川地区百里石窟长廊之一,罗汉洞石窟与王母宫、南石窟及其他丝绸之路上众多石窟壁画相同,以硬度较低的红砂岩作为支撑体,与麦积山、敦煌石窟在石窟形制和壁画制作工艺上有着相同之处[12-13],即在红砂岩窟体上,用草拌泥抹平窟壁,加厚粗泥地仗层以隔绝岩体中的水分、可溶性盐等对壁画的侵蚀,然后在粗泥层之上用细黄土加入可增加柔韧性的棉纤维材料制作细泥层,待其完全干燥后,再制作白底层,最后进行颜料层绘制。而罗汉洞的浮雕壁画有其自身特征,制作工艺较平面壁画复杂一些,首先在凿好的洞窟窟壁开凿出排列整齐、大小一致的圆洞,完成束草钉麻,然后按照提前准备的图案小样,将夹杂纤维的麦草泥制作出人物、山水等具体模样,再进行重塑,形成浮雕,待其干燥后,再制作白底层,最后进行颜料层绘制。

在颜料应用方面,罗汉洞壁画早期内层和外层晚期(清后期)有着极大的差异:

红色颜料方面内层壁画早期使用了典型传统天然矿物颜料朱砂、土红(铁红),而后期壁画只检出了铁红颜料,这和相关文献的记载相吻合[14-16]。早期丝路石窟壁画,如敦煌壁画中,红色主要为土红;到了隋唐时期,红色主要为朱砂和铅丹;晚期即五代至清代,土红又开始增多,特别是清代,对早期彩塑进行重绘,大量应用了土红。而在罗汉洞石窟中外层壁画(清代)红色为土红,这与甘肃河西地区出产大量赤铁矿,可方便低廉制得土红有关,清代重绘较粗糙,需要大量红色颜料,土红低廉易得,与这一时期经济衰败也有关系[17]。

罗汉洞早期内层壁画早期彩绘所采用的蓝色颜料主要为石青和青金石,绿色颜料主要是石绿和氯铜矿,其化学性能稳定。到了清代,蓝色主要是群青,即人造青金石。罗汉洞石窟壁画中,清代壁画蓝色为群青,绿色为巴黎绿,其主要成分为醋酸铜合亚砷酸铜,其使用年代较晚,1814年首次在德国合成,最开始用于水彩画和卷轴画中,在我国的使用年代大约在道光三十年(公元1850年),这与罗汉洞石窟凌霄洞的题记年代光绪二十年(公元1894年)相吻合[18-20]。相关文献记载莫高窟壁画中蓝色颜料在早期以青金石为主,中期随着石青的应用,青金石逐渐减少。到了清代,蓝色颜料几乎全部采用人造的群青,这与罗汉洞石窟早期壁画蓝色采用石青,清代采用群青是一致的。在清代时期,大量价格低廉的人造群青从欧洲输入中国,壁画中再难找到昂贵的天然青金石[17,21]。

4 结 论

罗汉洞石窟壁画可分为平面壁画类及浮雕类。壁画主体结构由内到外依次为支撑体,粗泥层(添加有麦秸),细泥层(添加有棉花),白底层,颜料层。罗汉洞壁画多处可看出重层现象,内层早期壁画所采用颜料均为矿物颜料,其中红色颜料为朱砂,绿色颜料为氯铜矿,蓝色颜料为石青。而外层清代光绪年间壁画红色颜料则为铁红,绿色颜料为巴黎绿,蓝色颜料为群青,橙色颜料为铁黄,黑色颜料为炭黑等,已有大量人工合成颜料的应用,且制作工艺也有所下降,但绘画风格和内容方面却更趋于民间对平和田园生活的向往。

整体来说,罗汉洞石窟是我国第一批石窟之一,北朝时期开始雕凿,是泾川百里石窟和佛教东传的重要节点和历史实证,其壁画与丝路沿线其他石窟有着共同之处又有着自身的特点,反映着中国佛教在丝绸之路千余年中的兴衰情景。本次世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目——泾川县罗汉洞壁画和彩绘保护技术研究对罗汉洞壁画的价值、工艺特征进行调查和研究,但罗汉洞石窟损毁严重,造像仅存3尊且已面目全无,而壁画也仅存小部分,由于材料本身理化性质、建筑空间布局、环境温湿度等影响,壁画文物普遍存在不同程度劣变,而且各类病害仍处于活跃与逐步加剧的趋势,相关保护工作亟待展开。