乾陵东一翁仲裂隙调查及稳定性分析

甄 刚,秦立科,马宏林,张 鑫,张 芳,陈国栋

(1. 陕西省文物保护研究院,陕西西安 710075; 2. 砖石质文物保护国家文物局重点科研基地(陕西省文物保护研究院),陕西西安 710075;3. 西安科技大学建筑与土木工程学院,陕西西安 710054; 4. 乾陵博物馆,陕西咸阳 713300)

0 引 言

乾陵是唐王朝第三代皇帝高宗李治与中国历史上唯一的女皇帝武则天的合葬陵,是陕西境内唐代18座帝王陵墓中规模宏大、保存最为完整的一座。乾陵陵园石刻遗存包括无字碑、藩王像、翁仲、石狮等共有119件,是唐陵中石刻数量最多,规模最大的石刻群,具有极高的艺术和历史价值。

乾陵石刻历经1 300余年,风化严重,病害众多,每件石刻均存在不同程度的裂隙发育和各类表层风化病害,而裂隙病害是影响石刻整体结构安全的重要因素。

杨军昌等[1]对乾陵石刻的保存现状进行了调查并给出了保护建议;和玲等[2]对乾陵石刻的化学风化进行了研究,认为化学因素是岩石风化的致命因素;马涛等[3]、马宏林[4]利用超声波技术对乾陵石刻内部的裂隙及风化情况进行了研究;甄刚等[5]对乾陵无字碑的裂隙分布情况进行了调查并进行了稳定性分析;阎敏[6]对小气候环境因素对乾陵石刻风化的影响进行了研究,指出日照、温湿度变化及雨雪风霜对石刻有很大的影响;杨忠堂[7]研究了微生物对石质文物的腐蚀机理,并指出微生物是石质文物破坏的重要因素。以上研究对乾陵石刻的保护工作提供了一定的科学分析和理论依据。

在乾陵石刻中,南门司马道东一翁仲(以陵为中心向外,依次排序编号1~10)的裂隙病害最为突出,分布有多条浅表裂隙和结构性裂隙,特别是有些结构性裂隙已经贯通,有发生整体失稳的可能。本工作以乾陵东一翁仲为研究对象,对其裂隙病害进行了现场调查,在此基础上利用离散单元法对其稳定性进行了分析,为东一翁仲进一步保护提供了科学依据,对其他大型石刻的调查和研究也有借鉴作用。

1 裂隙病害调查

1.1 东一翁仲现状

东一翁仲为石灰岩圆雕,重约13.6 t,总高度4.79 m,底座1.85 m×1.85 m×0.95 m。石刻五官清楚,双目平视,阔鼻,八字胡,闭口,耳根下坠;头戴平头帻,身着广袖过膝长袍,下穿及地长裙,腰束带,足蹬朝靴,双手柱剑于胸前,剑鞘有两道双弦纹,面西立于方形底座之上,底座四周刻线画。东一翁仲的病害如图1所示,石刻存在多种病害,如表面微生物风化、表面溶蚀、孔洞状风化(深度有3~10 mm)及裂隙等。其中,裂隙病害最为突出,多条裂隙集中于石刻腿部,有些裂隙已经贯通,严重危及石刻的整体稳定。20世纪50年代,采取了铁箍对石像小腿部位和基座进行了加固,铁箍无防腐措施,表面已经全部锈蚀。

图1 东一翁仲病害图Fig.1 Damage of the first Wengzhong on the east side

1.2 东一翁仲结构性裂隙

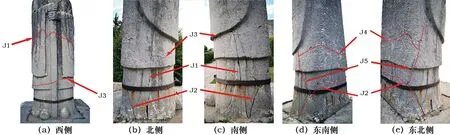

目前,东一翁仲整体前倾,裂隙发育,裂隙分布如图2所示,红色为影响稳定性裂隙,绿色为浅表裂隙。东一翁仲的裂隙主要分布在石刻胸部以下,特别是集中于石刻的小腿部位,多条裂隙交错,裂隙宽度3~10 mm,严重危及了石刻的稳定性。

图2 东一翁仲裂隙分布Fig.2 Distribution of cracks of the first Wengzhongon the east side

影响石刻稳定性的裂隙共有5条,裂隙产状和描述如表1所示,分布如图3所示。

表1 东一翁仲主要危险裂隙

图3 东一翁仲结构裂隙分布图Fig.3 View of cracks of the first Wengzhong on the east side

从裂隙描述和分布图可以看出,影响石刻稳定的裂隙主要分布于翁仲的底部,特别集中在小腿部位。裂隙J1和裂隙J2已经完全贯通,均下宽上窄,底部宽度已达6~10 mm。裂隙J1和J2内部如图4所示,裂隙内有植物生长,并有壁虎、蜘蛛等小动物居住,裂隙内部中空无充填物,说明裂隙两侧岩体之间完全没有黏结力。裂隙J3上下岩体有明显错动现象如图5所示,说明裂隙已经贯通而且有一定的相对位移。其余两条裂隙为局部贯通,两侧岩体具有一定的黏结力。

图4 J1和J2裂隙内部Fig.4 Interior of Crack J1 and J2

图5 J3裂隙两侧岩体错动Fig.5 Dislocation of rock masses on the two sides of Crack J3

1.3 东一翁仲块体分析

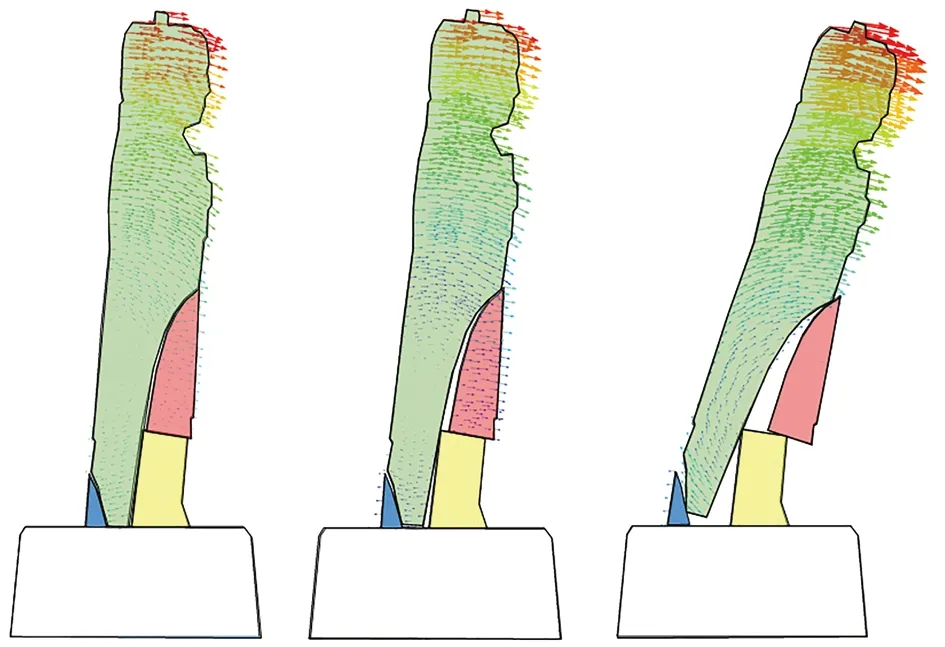

通过裂隙相对位置关系及分布深度分析可知,5条影响稳定性裂隙将东一翁仲岩体分割成5个岩块,分块如图6所示。从图中可以看出,绿色块体为石刻的中心块体,绿色块体的体积最大,形状呈上大下小,特别是块体的下部为楔形体,和底座接触的宽度很小,呈北宽南窄,宽度0.1~0.4 m,最宽处仅为石刻总宽度的1/4。通过绿色块体的形状分析可知,块体头重脚轻,重心位于石刻上部前侧,导致单独块体无自稳能力,在自重作用下向前倾倒。由此可见,绿色块体是整个石刻发生破坏的动力来源,目前石刻向司马道侧前倾正是由绿色中心块体自重引起。

图6 东一翁仲分块示意图Fig.6 Block diagram of the first Wenzhong on the east side

红色块体和黄色块体位于石刻底部前侧,两个块体共同构成上窄下宽的楔形体,楔形体高1.72 m,底部宽度0.31~0.37 m。蓝色块体位于石刻底部后侧,同样为上窄下宽的楔形体,楔形体高0.41 m,底部宽度0.21~0.23 m。前后两个楔形体夹住中间绿色块体,通过铁箍缠绕,为绿色块体提供了支撑,保证了整个石刻稳定。紫色块体位于蓝色块体上部,整体呈南宽北窄,对石刻整体稳定性影响不大。

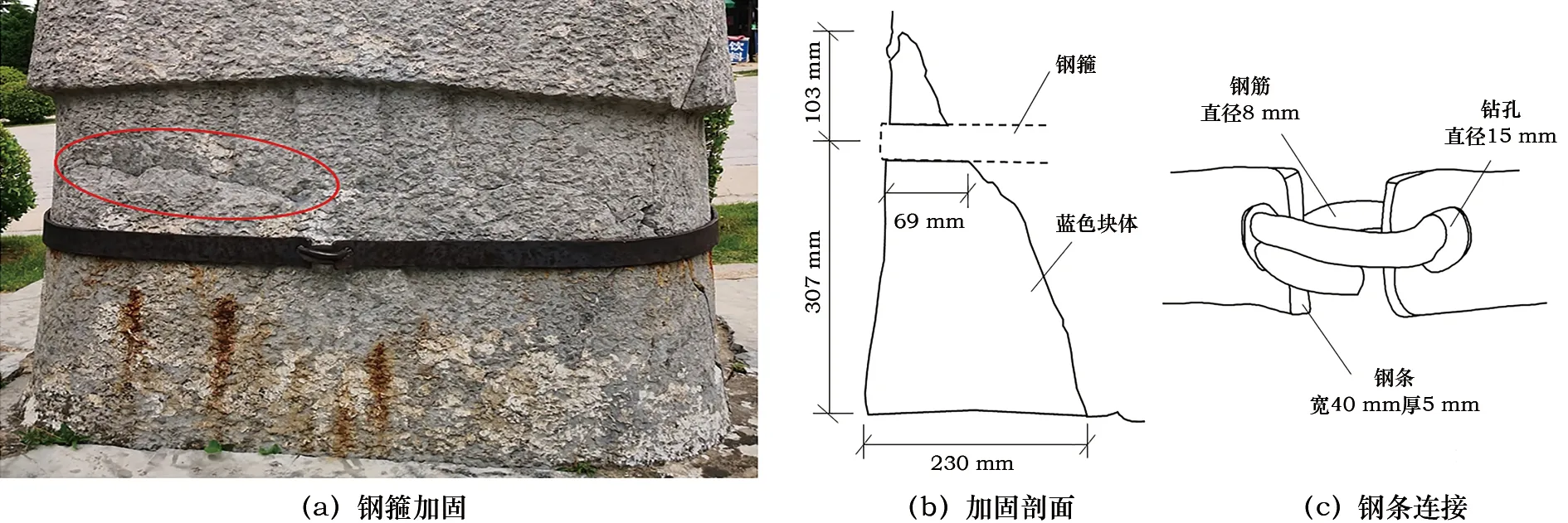

目前,石刻向南和向西倾斜,向南侧倾斜约为1°04′,向西(前)倾斜约2°38′,以向西(前)倾斜为主。如图7所示,石刻倾斜导致蓝色块体在钢箍缠绕部位应力集中,并已经产生多条次生裂隙,表明蓝色块体和钢带之间存在较大的相互作用力。同时,次生裂隙的产生导致蓝色块体的支撑能力大为减弱。蓝色块体为整个石刻的关键块体,一旦次生裂隙进一步发展,蓝色块体上部破碎,将无法为绿色块体提供约束和支撑。另外,由于铁箍年代久远,且无防腐措施,铁箍表面已经完全锈蚀,一旦失效,石刻就会处于失稳状态。

图7 应力集中引起的次生裂隙Fig.7 Secondary cracks caused by stress concentration

2 东一翁仲失稳过程分析

2.1 失稳过程分析

当不采取石箍加固措施时,东一翁仲将发生整体失稳,图8给出了东一翁仲失稳倒塌过程示意图。石刻的倒塌过程如下:绿色块体在自重作用下向前倾倒,在倾倒过程中绿色块体底部推挤蓝色块体向后移动,同时绿色块体中部推挤红色块体向前移动。当红色块体向前移动一定距离后,绿色块体绕着黄色块体转动,最终石刻整体倒塌破碎。

图8 东一翁仲失稳过程示意Fig.8 Process of instability of the first Wengzhongon the east side

2.2 失稳特征分析

图9给出了失稳过程中裂隙形态特征和现场对比。绿色块体绕着黄色块体转动,导致绿色块体和黄色块体之间裂隙即J1下半部分上窄下宽,如图9a、c部分所示,与现场裂隙特征吻合。

红色块体向前移动,导致红色块体和绿色块体分离,在裂隙J3和J1的相交处,裂隙J1下面宽上面窄,如图9c部分所示,与现场裂隙特征吻合。红色块体和黄色块体将相互错动,如图9d部分所示,与现场错动特征吻合。

蓝色块体向后移动,蓝色块体和绿色块体之间的裂隙J2上宽下窄,如图9a、b部分所示,与现场裂隙特征相反,主要是由于钢箍的存在,阻止了裂隙上部张开。这也导致钢箍和蓝色块体之间具有较大的相互作用力,从而在两者接触处产生了较多的次生裂隙。

图9 失稳过程裂隙特征与现场对比Fig.9 Comparison of rock carving instability processand site characteristics

从以上分析可以看出,失稳倒塌过程分析合理。同时,也可以看出石刻失稳特征已经出现,进一步发展的话将非常危险。

3 东一翁仲稳定性评价

如图10所示,东一翁仲稳定性采用了钢箍加固。钢箍通过缠紧蓝色块体和黄色块体,共同为绿色中心块体提供约束和支撑,阻止绿色块体倾倒,保证了石刻整体稳定性。钢箍由两根宽40 mm厚5 mm钢条组成,钢条两端钻直径15 mm圆孔,在石刻正前和正后两处通过直径8 mm钢筋穿孔连接。钻孔处钢条有效截面积为125 mm2,钢筋截面积为50.3 mm2。当两者强度相同,连接钢筋是钢箍薄弱构件。钢箍距底座307 mm,位于蓝色楔形块体上部。钢箍和蓝色块体接触处断面厚度北小南大,断面厚度43~69 mm。由于连接钢筋较细且接触处的块体断面较薄,加固措施难以提供足够安全富余的支撑。

图10 东一翁仲加固措施Fig.10 Reinforcement measures of the first Wengzhong on the east side

加固措施于1957年实施,距今已有60余年。钢条和连接钢筋通体锈蚀,钢箍下方有多处铁锈痕迹;蓝色楔形体和钢箍接触处有多条次生裂隙,块体顶端局部已经破碎掉落。以上情况说明钢筋和块体的承载能力均有所减少,石刻稳定性安全系数也随着进一步降低。

目前,导致东一翁仲失稳主要有3个因素:关键块体上部破碎、钢箍断裂失效和地震荷载。关键块体上部破碎是指蓝色关键块体上部次生裂隙进一步发育破碎无法提供有效约束;钢箍失效是指由于钢箍变形过大或断裂而导致的钢箍对石刻无约束作用;近年来地震活动频繁,已经成为威胁东一翁仲的主要荷载。在较大的水平地震荷载作用下,将使绿色块体进一步倾倒从而导致石刻失稳。稳定性评价如表2所示,石刻目前已经出现失稳特征,故认为石刻处于欠稳定性状态。

表2 石刻稳定性评价

4 结论和建议

1) 东一翁仲现有5条影响石刻稳定的裂隙,主要分布于石刻中下部,其中3条完全贯通,其余2条局部贯通,对石刻稳定性极其不利。这些裂隙将石刻分割成5个块体,中间(绿色)块体上大下小,重心前倾,导致整个石刻向前倾斜,是石刻失稳的主要动力来源。

2) 脚后跟(蓝色)块体是石刻稳定的关键块体,呈上窄下宽的楔形体。由于钢箍位于楔形体上部,导致与之接触的脚后跟块体上部应力过于集中。目前,已经产生多条次生裂隙,使其为石刻提供的支撑约束力降低,进一步发展将导致石刻向前倒塌。

3) 东一翁仲在目前处于欠稳定状态。当遇到关键块体上部破碎、钢箍断裂失效和地震荷载等任一种状况,东一翁仲处于失稳倒塌状态。建议对其作进一步研究后采取合理的加固预防措施。