三维脂肪抑制平衡式非稳态自由进动序列对骶神经根周围囊肿显示的价值

李兴付,王青云,漆强,钱会绒,刘晓,陈真平

(中山大学附属东华医院,广东 东莞 523013)

骶神经根周围囊肿是造成患者腰腿痛的原因之一,成人发病率为4.6%~9.0%,临床多以骶部痛、坐骨神经痛和腿痛为主,常常误诊为腰椎间盘突出症、椎管狭窄。随着医学影像学的发展,特别是X线脊髓造影、X线断层扫描(CT)、脊髓造影CT扫描(CTM)和磁共振成像(MR)的广泛应用,对本病的诊断率有了显著的提高。本文使用冠状面三维脂肪抑制平衡式非稳态自由进动(3D FS-balanced-nSSFP)序列对骶神经根周围囊肿成像进行分析,利用3D成像全面显示的能力,探讨该序列在临床的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2011年9月—2019年3月MR诊断为骶神经根周围囊肿的患者36 例,其中男19 例,女17 例,年龄21~58 岁。主诉以腰骶部痛、坐骨神经痛和腿痛为主。行MR检查前临床拟诊为腰椎间盘突出症20 例,椎管狭窄9 例,原因待查7 例。

1.2 设备与方法

使用Philips Intera gyroscan 1.5T全身MR系统,脊柱相控阵3~5单元线圈。患者均取仰卧位,行腰椎常规快速回波自旋序列(FSE)的纵向驰豫自旋回波序列(T1WI)、横向驰豫自旋回波序列(T2WI)以及椎间盘横断面平衡稳态自由进动序列(2D B-TFE)扫描后,以FSE T2WI序列矢状面为定位像进行扫描野的定位,层面平行于第5腰椎体上缘的后端与第3腰椎体下缘后端连线,范围包括椎体的后1/2到棘突的后缘,覆盖整个骶部脊神经根走形区域。采用3D FS-balanced-nSSFP序列行冠状面扫描成像,层数40,层厚1.0 mm,层间距重叠1 mm,视野(FOV)15 cm×15 cm,矩阵256×256,重复时间(TR) 7.0 ms,回波时间(TE)3.5 ms,反转角70°。脂肪抑制采用频率选择预饱和(SPIR)技术,匀场设置为volume,信号采集次数2 次。扫描层面上下方加预饱和带,抑制主动脉以及下腔静脉的血流信号,成像容积的前后径为4 cm。扫描后的冠状面图像进行最大强度投影重组(MIP),采用360°放射状层面排列,每层间隔10°,共获得18 层投影重组图像进行3D脊神经根的观察。考虑到容积成像的高信噪比(SNR)特性和脊神经节解剖走形的复杂,采用1 mm层厚无层间隔,采集时间2 min 9 s。

2 结 果

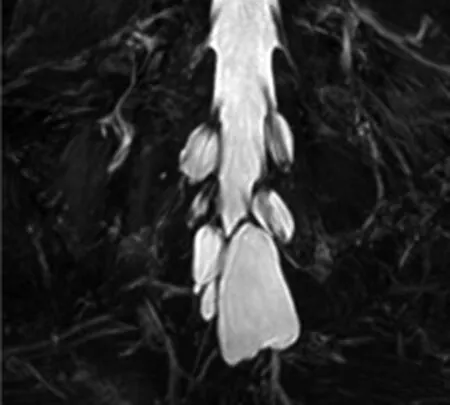

36 例骶神经根周围囊肿在斜冠状位的3D FS-nSSFP图像中均显示清楚,通过3D投影重组图像从不同的角度观察囊肿,可以很好地辨别其在空间中的位置及其与周围结构的毗邻关系。囊肿的位置在S1~S216 例,S2~S320 例;单侧21 例,双侧15 例;病灶中最大囊肿约6.4 cm×3.3 cm×2.3 cm,最小囊肿约0.5 cm×0.4 cm×0.3 cm,平均大小约2.9 cm×1.5 cm×1.1 cm。所有囊肿在T1WI像呈低信号,T2WI及脂肪抑制序列呈高信号(见图1),3D FS-balanced-nSSFP序列中囊肿呈高亮信号(见图2),信号强度同或稍低于脑脊液,其周围或囊肿内有低信号的神经纤维根通过。其中较大囊肿对骶椎后缘压迫形成凹陷性压迹,部分骨质缺损。

囊肿信号强度与脑脊液信号相仿,边缘清楚

3 讨 论

3.1 骶神经根周围囊肿的形成机制

骶神经根周围囊肿的形成机制至今仍无定论。文献报道[1],1938年Tarlov发现并描述了骶管内神经根周围囊肿,认为囊肿的病理改变是蛛网膜下隙出血后红细胞积聚,神经根外膜与束膜粘连,致局部脑脊液流通障碍,引起蛛网膜下隙扩张,最终形成囊肿。目前认为神经根周围囊肿是先天性或自发性的硬膜憩室或蛛网膜疝,是硬膜的一种先天性缺陷。它的形成或与脑脊液压力有关,长期直立活动,脑脊液的压力增高并逐渐流入这一先天缺陷处,从而形成囊肿。根据囊肿的形态划分为两种类型:Tarlov囊肿和神经根憩室。相关神经根可附着在囊壁或游离其中,骶神经根周围囊肿多无临床症状,约25%患者可有腰腿痛等临床症状[2]。

清晰显示囊肿与神经根关系,与周围结构关系显示亦更加清楚

3.2 3D FS-balanced-nSSFP序列原理

超快速场回波(TFE)序列也称为磁化准备快速梯度回波序列(MP-FGRE),序列中参数TR和TE可以设置非常短,扫描时间也随之缩短,因此TFE序列主要用于减少因运动造成的伪影,获得高质量图像。3D FS-balanced-nSSFP序列是TFE序列的一种,也有作者称之为平衡稳态自由进动频率选择饱和压脂序列(B-SPIR-TFE)[3]。该序列由两部分组成:磁化准备脉冲和超快速小角度激发梯度回波采集。磁化准备脉冲制造图像中组织的对比度,超快速小角度激发梯度回波负责信号的快速采集。有作者认为[4]该序列与普通稳态自由进动序列(SSFP)类似,其图像信号的采集在稳态自由进动状态下完成。与常规稳态自由进动仅在相位编码方向上施加一对大小方向相反的序列不同,3D FS-balanced-nSSFP序列在层面选择、相位编码和信号读出三个互相垂直的方向上均施加一个与之相应的空间编码梯度场,该梯度大小相同,但方向相反。三个方向的稳态自由进动状态因此得到了保留,用于下一个重复时间的信号采集。从理论公式推导,图像信号的强度取决于成像组织的T2与T1的比值。因此相邻组织的T2/T1值相差越大,信号对比也就越好,组织分辨能力越高[5]。但Tanitame等[6]认为3D FS-balanced-nSSFP序列成像方法和SSFP序列并不相同,其回波信号的采集点并不处于稳态条件下,因此为了和blanaced SSFP名称区别,称之为3D FS-balanced-nSSFP。由于该序列结合了预置激励脉冲、磁化准备脉冲、翻转角爬升技术以及K空间填充等技术,因此信号的采集时刻处于接近稳态的稳态过渡阶段,而非稳态,图像信号强度接近T2/T1值[7]。

由于上述特点,该序列常常用于心脏、血管、腹部和内耳等方面。对于静止或流动速度慢的液体,由于3D FS-balanced-nSSFP的加权特点,它的液体信号很高,结合频率选择饱和压脂技术(SPIR),与背景形成对比度更高的图像;但对于大血管内流速较快的血液,3D FS-balanced-nSSFP的动脉信号有部分丢失的情况,血液信号不均匀。尽管3D FS-balanced-nSSFP对流动效应不敏感,但血管中流动质子造成的不均匀不可能由三个方向的平衡梯度补偿,因此3D FS-balanced-nSSFP对流动现象部分敏感[8]。与blanaced SSFP的缺点一样,对磁场的不均匀特别敏感,容易产生磁敏感伪影。

3.3 3D FS-balanced-nSSFP在骶神经根周围囊肿的应用价值

神经根周围囊肿可发生于椎管任何节段,以骶管最多,腰椎次之,颈胸段少见。X线平片常无阳性发现,仅囊肿巨大者因骨质受压改变而被发现。X线脊髓造影虽能显示,但该检查创伤大,并使用碘对比剂有一定的危险性,对心肾功能不全患者及碘过敏患者为禁忌证。CT检查结合脊髓造影可显示囊肿和神经根的关系,明确对比剂能否进入囊肿,是鉴别囊肿是否与蛛网膜下腔相通的最有效办法之一,多数患者可发现病变位置,具有较高的诊断价值,但同样存在电离辐射的危害。MR具有分辨率高、组织对比度好、多方位成像、无创伤、无电离辐射的优点,是其他检查手段所不能比拟的。对于考虑骶管内神经根周围囊肿可能的患者,MR是骶管内神经根周围囊肿诊断和鉴别诊断的首选检查方法,也是诊断骶管内神经根周围囊肿的“金标准”[9]。通常骶神经根周围囊肿在T1WI图像上呈低信号,与周围脂肪组织高信号形成明显的对比;在T2WI图像上呈高信号,与脑脊液信号一致,都是长T1和长T2信号,T2WI压脂序列亦呈明显高信号。本研究所用的3D FS-balanced-nSSFP序列和其他T2权重成像的序列比较,具有成像速度快,液体信号高的特点,与脂肪抑制的背景形成强烈的对比,对本病有较高的诊断及鉴别诊断价值,不仅可以发现囊肿所在的部位、形态和大小,而且还能对该病变做出定性诊断,并可与椎管内其他占位病变加以鉴别。在3D FS-balanced-nSSFP图像中,骶神经根周围囊肿呈高亮信号,脂肪信号由于SPIR而呈低信号,囊肿周围可见低信号的神经纤维通过,部分囊肿内可见低信号的脊神经根穿行。与核磁共振脊髓成像(MRM)成像不同,3D FS-balanced-nSSFP序列图像中不仅能清楚显示骶神经根周围囊肿,而且椎体、附件、肌肉、椎间盘等结构也能清楚显示,并且与囊肿形成良好的对比[10]。因此该序列不仅能对病灶的范围以及毗邻关系作出正确的诊断,而且也能清楚显示扫描范围内其他的病变。

总之,3D FS-balanced-nSSFP序列对骶神经根周围囊肿成像具有速度快、信号对比强烈、多层面多角度观察病变的优点,且能显示周围的其他结构,可作为骶神经根周围囊肿成像的首选序列,对明确诊断、判定病变范围以及选择治疗方法都有重要意义,也可以作为观察疗效和随访的重要手段。