明太祖对藩王的钳制措施及其成效探析

吴德义,陈 昊

(天津师范大学 历史文化学院、明清史研究中心 天津300387)

明太祖朱元璋建国后,附会周制,分封诸子,这是中华帝国晚期影响最大的一次分封制复辟。此举间接导致靖难之役爆发,也为明朝的衰亡在经济层面埋下伏笔。目前,关于明代藩王的方方面面已有诸多研究成果问世①因成果较多,笔者只列举相关代表性研究。如张显清:《明代亲藩由盛到衰的历史演变》,《社会科学战线》1987年第2期;张德信:《明代诸王与明代社会政治》,《聊城师范学院学报》(哲学社会科学版)1989年第3期;勾利军、汪润元:《明初分封藩王的原因与历史作用》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)1989年第3期;赵现海:《明初分封制度渊源新探》,《中国史研究》2010年第2期;梁曼容:《明代藩王研究》,博士学位论文,东北师范大学历史文化学院,2016年;周文琦:《明代王府护卫研究》,硕士学位论文,陕西师范大学历史文化学院,2016年。专著方面则有张明富的《天潢贵胄的心智结构:明代宗室群体心态、知识状况及信仰研究》,人民出版社,2019年版等。,但明太祖为防止藩王势力坐大所采取的各项措施及其成效,似尚未引起学界的广泛注意。管见所及,仅有谭家齐、陈学霖等先生在解读《纪非录》《太祖皇帝钦录》中诸王不法行为时稍加讨论,并未全面深入论及。②谭家齐:《从〈太祖皇帝钦录〉看明太祖修订〈祖训录〉的原因》,《中国文化研究所学报》2004年第44期;陈学霖:《明太祖〈纪非录〉书后:秦周齐潭鲁代靖江诸王罪行叙录》,《中国文化研究所学报》2005年第45期;陈学霖:《明太祖对皇子的处置——秦王朱樉罪行与明初政治》,见陈学霖:《明初的人物、史事与传说》,北京大学出版社,2010年版,第58—96页。笔者以为研讨这一问题对于认识明初政局及分封制度等方面具有一定价值,故在检阅目力所及明代相关史料及已有研究成果的基础上,对该问题进行较为全面深入的探讨。不妥之处,祈请方家教正。

一、洪武时期的藩王分封

1368年,朱元璋在应天府(今南京)即皇帝位,定国号大明,建元洪武。开国伊始,明朝江山并不稳固,四周尚临劲敌。故元遗兵控制北方草原,纳哈出盘据辽东,王保保屡寇西北;西南地区明夏政权、梁王政权割据川滇;东南地区张士诚、方国珍残部及倭寇威胁海疆安全。为此,朱元璋一面推进南征北战,意图将其逐一击破;另一面则立纲陈纪,积极改革政治制度,藩王分封正是明初改革创制的一项重要内容。

分封制度由来已久,周、汉、晋等王朝均在不同程度上推行。朱元璋开国后,力图扫清胡元旧俗,复兴传统华夏文化,作为华夏文化代表的周制自然成为其标榜对象,而分封制正是周制中最为重要的一环。他在洪武二年(1369)编写《祖训录》时,便厘定封建诸王及设置官署之制度。洪武三年(1370),更是将封建诸王事告于太庙。在他看来,分封制度是保证国家长治久安的根本,所谓“先王封建,所以庇民。周行之而久远,秦废之而速亡,汉晋以来莫不皆然。其间治乱不齐,特顾施为何如耳。要之为长久之计,莫过于此”①《明太祖实录》卷51,洪武三年四月辛酉,中华书局,2016年版,第999页。。坦率地说,他标榜封建是“庇民”之举,不无自夸成分。究其实际目的,一则是为推天恩于子侄辈,以示亲昵,《明太祖实录》便有“上推亲亲之恩,大封同姓”②《明太祖实录》卷16,乙巳年正月甲申,中华书局,2016年版,第218页。的表述。朱元璋历经十余年战争从元末群雄中脱颖而出,得登大宝之位,他认为朱氏家族理当因此受益,类似先例在中国古史中比比皆是。另一重要目的是通过众建藩王以巩固帝室,所谓“天下之大,必建藩屏。上卫国家,下安生民”③《明太祖实录》卷51,洪武三年四月辛酉,中华书局,2016年版,第999页。,“天子有子,其嫡长者守邦以嗣大统。诸子各有茅土之封,藩屏王室,以安万姓”④《明太祖实录》卷103,洪武九年正月甲子,中华书局,2016年版,第1732页。。不过需要指出的是,初期分封藩王与以之取代功臣集团似无过多联系。分封藩王是朱元璋稽古定制的一项既定举措,无论是否清洗功臣集团,这一政策均势在必行。而洪武初年,朱元璋与功臣之间的矛盾尚未达于沸点,仍仰赖其南征北战、巩固政权,还没有发展到将其全面清洗、以诸子代之的地步。随着明朝形势逐渐稳定、朱元璋对功臣集团猜忌日益加深,既定的分封藩王之策便客观上起到了取代功臣集团的作用。

朱元璋是一位儿女成行的帝王,仅皇子便有26名之多。其中,太子朱标将继承帝位,无须参与分封,赵王朱杞、皇子朱楠皆早殇而亡,故受封并预定之藩的皇子有23人。此外,朱元璋侄孙守谦,也于洪武三年被封为靖江王。这24人先后在洪武三年、十一年(1378)、二十四年(1391)行册封礼,其中18位在洪武年间之国就藩。朱元璋对他们抱有藩屏帝室的巨大期许,故给予非常之隆礼及较大权力。明人王世贞曾指出,诸王“其冕服则九旒九章,车旗服饰仅下天子一等。靖江岁禄虽薄,冕服亦次,而设官置卫,宗庙社稷,俨若亲王。天子之臣,贵重至太师、丞相、公侯,不得与讲分礼,伏而拜谒,可谓隆崇之极矣”⑤(明)王世贞:《弇山堂别集》卷32《同姓诸王表》,中华书局,1985年版,第562页。。诸藩六世孙以下皆承袭奉国中尉,永不脱离皇籍,“其生也请名,其长也请婚,禄之终身,丧葬予费,亲亲之谊笃矣。考二百余年之间,宗姓实繁,贤愚杂出”⑥(清)张廷玉等:《明史》卷116《诸王一》,中华书局,1974年版,第3557页。。除上述一般性隆礼外,明初诸王还享有一定行政权、人事权、法律权及军事权。洪武三十年(1397),朱元璋曾因四川榷茶之事命蜀王朱椿告谕布政司、都司官员“严为防禁,无致失利”⑦《明太祖实录》卷251,洪武三十年三月癸亥,中华书局,2016年版,第3630页。,此即为藩王的行政权力。藩王也可任命一部分王府官员,并可裁判其生死,此即为人事权与法律权。在上述各权力之外,更为突出的是军事权。军事权一则体现在藩王拥有一支可供指挥的护卫部队。朱元璋于洪武五年(1372)春正月定制,“每王府设三护卫,卫设左、右、前、后、中五所,所千户二人、百户十人,又设围子手二所,每所千户一人”①《明太祖实录》卷71,洪武五年春正月壬子,中华书局,2016年版,第1313页。。但是每位藩王护卫的兵力并不恒定,“护卫甲士少者三千人,多者至万九千人”②(清)张廷玉等:《明史》卷116《诸王一》,中华书局,1974年版,第3557页。。二则体现在藩王获得皇帝授权后,可以统军征伐。洪武中后期的战争多次以藩王挂帅,元勋宿将为副帅辅弼进行。如洪武十八年(1385),思州洞蛮作乱,楚王朱桢挂帅征讨,信国公汤和、江夏侯周德兴二人佐之。③《明太祖实录》卷172,洪武十八年四月丙辰,中华书局,2016年版,第2634页。再如洪武二十三年(1390),讨故元丞相咬住、太尉乃儿不花、知院阿鲁帖木儿之役,命晋王朱棡挂帅山西,定远侯王弼佐之;命燕王朱棣挂帅北平,颖国公傅友德、南雄侯赵庸、怀远侯曹兴、全宁侯孙恪佐之。④《明太祖实录》卷199,洪武二十三年正月丁卯,中华书局,2016年版,第2981—2982页。三月,朱棣奏捷,生擒乃儿不花等,“悉收其部落及马驼牛羊而还”⑤《明太祖实录》卷200,洪武二十三年三月癸巳,中华书局,2016年版,第3005页。。朱元璋大喜,称赞“清沙漠者,燕王也。朕无北顾之忧矣”⑥《明太祖实录》卷201,洪武二十三年闰四月癸亥朔,中华书局,2016年版,第2010页。。可见,在洪武后期,已然成长起来的藩王的确为藩屏帝室起到了巨大的作用,其中,晋、燕二王功绩尤为卓著。

然而,作为拥有巨大特权的藩王集团,虽然部分人确实在某些方面作出了一定贡献,但更多的人却是腐化堕落、嚣张跋扈,为害一方,应该说,这一面才是明初藩王的主要面孔。如秦王朱樉生活奢靡,热衷口腹之欲,曾因饮食不合胃口,数次对庖厨大打出手,惹得朱元璋钦命发来“尔将操膳者视以寻常,是不可也。若频加捶楚,不测之祸,恐生于此”⑦(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第677页。的旨意。此外,他也颇沉溺于女色,甚至到了荒唐的地步,曾“差陈婆同火者吴泰又去苏杭等府,要似纸上画的一般模样女子买来。本人无处寻买,二次差人催取,将火者吴泰剜了膝盖,将陈婆就于杭州打死”⑧(明)朱元璋:《御制纪非录·秦王》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第703页。。从来索求美女均是见色取之,秦王竟异想天开地按图索骥,在真实世界中寻找并不存在的画中人,其荒唐可见一斑。此外,擅杀军民士庶也是藩王一大恶行,其昭彰者为齐王朱榑。《纪非录》载,他听信指挥邾庸奸言,曾一次无辜杀戮指挥、千户、百户、校尉及其家人482名。⑨(明)朱元璋:《御制纪非录·齐王》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第705页。除此之外,藩王的恶行可谓罄竹难书,俱载于《太祖皇帝钦录》《纪非录》之中。⑩参见陈学霖:《明太祖〈纪非录〉书后:秦周齐潭鲁代靖江诸王罪行叙录》(《中国文化研究所学报》2005年第45期)《明太祖对皇子的处置——秦王朱樉罪行与明初政治》(《明初的人物、史事与传说》,北京大学出版社,2010年版)等文。

二、明太祖对藩王的钳制措施

如前所述,诸王虽然掌握较大权力,其资质却是良莠不齐。佼佼者自然起到藩屏帝室的作用,但败德者无疑会影响各地军民对朝廷的态度,更使皇帝对他们的期许落空了。不过,朱元璋对此并非一无准备。作为一个精明且雄略的开国君主,他在对后代帝王的教导中尤其强调:“虽亲信如骨肉,朝夕相见,犹当警备于心,宁有备而无用。”⑪(明)朱元璋:《祖训录·箴戒》、《皇明祖训·祖训首章》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第365、391页。故在藩王问题上,朱元璋也采取了诸多钳制措施。这些措施大致有两个内容:一是针对藩王为非作歹、残暴害民,多以劝谕的形式进行疏导;一是针对分封制本身有可能形成的对皇权的潜在威胁,多施以实际限制加以制约。

朱元璋是一位极热衷于说教的帝王,其说教的对象有功臣、宗室乃至一般军民。洪武时期的《大诰》四编、圣谕六言、教民榜文和申明亭、木铎老人都是因此而被后人广泛知晓的。对于亲藩,他也极尽说教之能事,其劝谕措施有以下数端:

其一,亲身劝谕藩王并对屡教不改者加以惩戒。朱元璋对藩王的劝谕事无巨细,这体现出其对藩王管控的严格与细致,甚至展现出其作为父亲的某种唠叨。诸藩的败德行为极为庞杂,大致可分为以下几类:一是藩政运营方面,主要是不修国政、政事萎靡,此外还有远贤亲小、招纳宾客、阻碍公文传递、擅立衙门、擅用地方官府印信等。二是私生活方面,表现为听信女宠、生活奢靡、荒淫好色、迷信丹药等。三是欺压官民方面,表现为巧取豪夺、擅杀军民,甚至连王府的长史及吏员也动辄羞辱。对于上述败德行为,朱元璋多利用御旨或当面进行切责,在平素对谈中也多次要求诸王明德修行。如秦王之国后“不居寝室,止宿歇门下”,荒唐无人主之状,朱元璋敕旨中责骂此举“非人所为,禽兽也”。①(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第677页。又如洪武二十四年面谕太子、诸王,要将元顺帝“偷惰荒淫,天厌人离,遂至丧灭”的教训引以为戒,需“克勤克慎,他日庶可永保基业”。②《明太祖实录》卷208,洪武二十四年三月辛丑,中华书局,2016年版,第3097页。又如洪武三十一年(1398),周、楚、齐三王于凤阳演武,朱元璋“闻齐轻薄生焉,惨酷萌焉,又违长者之言,特召回责之”③(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第677页。。此外,朱元璋还常举不法藩王劣迹,俾使他王知警。洪武十二年(1379),朱元璋敕谕周王时表示靖江王朱守谦“蹈其父恶,冥顽不遵教训,拒谏饰非”,已降为庶民惩戒之,命周王务必听从新任王府武相董勋辅佐,做到“从长为善”。④(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第678页。洪武二十年(1387)二月,又因周、齐、潭、鲁四王怙恶不悛,朱元璋将其不法行为写入敕旨,敕谕诸王知道,以祈“爱惜性命的自保护作善,挽回天意。不然,祸不可逃”⑤(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第680页。。当然,仅仅劝谕、告诫是无法保证藩王能够遵守礼法的,对于违法诸王,朱元璋也采取了一定的惩治措施,如前述靖江王朱守谦,可谓怙恶不改,朱元璋先是将其两度安置于凤阳反省,未见实效后便将其召至京师,鞭笞禁锢,不久后守谦便神秘死亡。⑥《明太祖实录》卷215,洪武二十五年正月辛亥,中华书局,2016年版,第3174—3176页。此外,洪武二十三年曾曝出秦王肆意凌辱民女,乃至“僭造龙衣、龙床”⑦(明)俞本原著,李新峰笺证:《纪事录笺证》卷下,洪武二十三年庚午,中华书局,2015年版,第455页。的丑闻,朱元璋在下诏切责的同时,将其召至京师预备严惩,幸由太子朱标讲情,秦王才被放回封国。

其二,命王府官教导、规训藩王日常行为,使之成为贤王。朱元璋十分注重对诸子的培养,曾不遗余力地完善王府机构。洪武初年,已设立王相府、参军府等机构来辅导藩王。后来,王府机构经不断调整,长史司左、右长史成为最高长官,史称“长史掌王府之政令,辅相规讽以匡王失,率府僚各供乃事,而总其庶务焉”⑧(清)张廷玉等:《明史》卷75《职官四》,中华书局,1974年版,第1837页。。初期,左右相、左右长史由勋戚、地方行政长官担任或兼任,后多以新晋臣子专任。其知名者一般为德高望重、行为纯善的儒生,如文原吉、桂彦良等,均属于“心淳而不欺,守固而不变。其为人也善,其为学也笃”⑨《明太祖实录》卷117,洪武十一年三月己丑,中华书局,2016年版,第1918页。的耆儒,对藩王的职责是“匡其德义,明其善恶,使知趋正而不流于邪”⑩《明太祖实录》卷51,洪武三年四月丙寅,中华书局,2016年版,第1002页。。朱元璋还命王府官员编纂前代可供借鉴之史事以增广自身智识,从而更好地导王向善。如在洪武六年(1373)任命文原吉为秦府右相国、朱复为燕府参军时,敕命二人“汝等宜尽心所事,取鉴于古。何者为善,何者为不善。采摭古人,仕为王臣。孰能以正辅导,孰为不能。编次成集,朝夕览观。遇有所行,则择其善而去其不善,务引王于当道”⑪《明太祖实录》卷85,洪武六年九月己酉,中华书局,2016年版,第1511—1512页。。王府官员也在教导诸王时尽心尽力,如晋王府右傅桂彦良即认为“辅导之职,莫先于格心”,曾编纂《心图》献于晋王。①《明太祖实录》卷187,洪武二十年十二月甲寅,中华书局,2016年版,第2804页。不过,王府官员虽承担教导重任,但朱元璋并没有将过多权力授予他们,所谓“凡王府之事,专以《祖训录》为规,毋作聪明。务欲安静,毋出位以干有司。惟导王以从正道,以此而行,则王佐之材足矣”②《明太祖实录》卷117,洪武十一年三月己丑,中华书局,2016年版,第1918—1919页。。除王府官员的日常教导外,他还曾专门派遣翰林院官在藩王府讲解经书。洪武十七年(1384),任命儒生饶仲恭、张庸为翰林院尚书博士,旋即“命仲恭于潭王府说书、庸于鲁王府说书”③《明太祖实录》卷162,洪武十七年六月己丑,中华书局,2016年版,第2520页。。

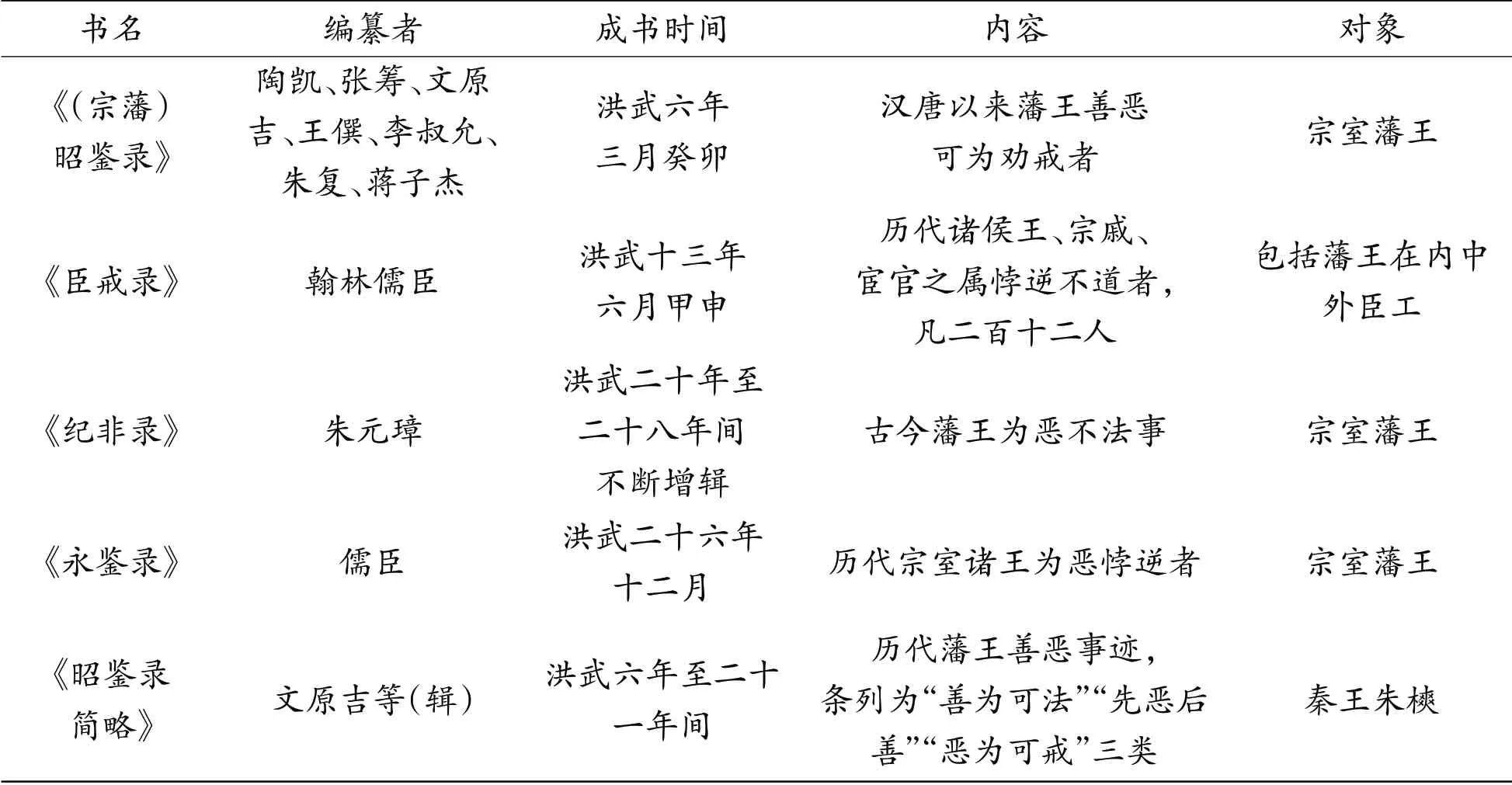

其三,为诸藩编纂劝诫类书籍。训诫史学是明初史学最显著特点之一。朱元璋对天下臣民都敕撰有不同形式的训诫书籍,这是其制御天下的一种权术。自然,对其期待甚深、地位超隆的藩王也是被训诫的对象,相关钦敕著作至少包含下表1中的数部:

表1 明太祖训诫藩王著作表

上述训诫书籍列举了古今藩王之善恶行径,其目的是以此为龟镜,导引诸藩“戒心为善”④(明)朱元璋:《昭鉴录序》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第298页。,法其可法,戒其可戒。那么,朱元璋所认为的藩王“恶行”是什么呢?除了在训诫书籍中批评诸子的不德行为外,笔者以为,其眼中的恶行更在于谋逆,这一点可从《御制纪非录》看出。在这一文献中,他条列历代藩王为恶者66人。其中,叛逆自杀者12人、叛逆被诛者16人、专权乱政被诛者2人、谋叛贬死者1人、杀人幽死者1人、废为庶人因循绝灭者9人、贬爵削地者12人、罪恶昭著宥罪复国者13人。相对于目无王法、鱼肉百姓,更加引起朱元璋警觉的其实是藩王潜在的谋反可能。此外,这些训诫书籍的文体也值得玩味。现国家图书馆藏《昭鉴录》第五卷残本之文体为典雅的文言体。⑤(明)陶凯、张筹:《昭鉴录》,明初(1368—1424)刻本,中国国家图书馆藏本。不过,今传之《纪非录》《昭鉴录简略》均为白话文体,近于俚俗。《昭鉴录简略》一书题为“文原吉等辑”,每页10行22字,国家图书馆藏抄本。⑥(明)文原吉等辑:《昭鉴录简略》,明(1369—1644)抄本,中国国家图书馆藏本。文原吉时为秦府右相,此书似因前撰《昭鉴录》文体典雅、不够简明,故文原吉删繁就简、择其大概并以白话为书,俾秦王易览。这反映出秦王的文化素质似不甚高,恰与他荒诞无稽的形象贴合。

朱元璋既重点关注藩王可能的谋逆之行,便自然深明劝谕不可能从根本上解决问题。因此,他也注重对诸王采取实际的限制措施,以将其谋逆的可能性、危害性降到最低。《祖训录》初编成于洪武六年,《皇明祖训》编成于洪武二十八年(1395),两书前后的编订也体现出对诸王限制的加强,张德信先生指出,其变化有进一步告诫诸王安分守己、限制亲王对王府官的“任满黜陟”权、限制诸王军事权等。①张德信:《〈祖训录〉与〈皇明祖训〉比较研究》,见陈怀仁、夏玉润主编:《洪武六百年祭》,南方出版社,2001年版,第102页。具体而言,朱元璋对藩王的实际限制措施包含以下数端:

第一,限制藩王部分人身自由。诸藩朝觐不得一齐到京,“务要一王来朝,还国无虞,信报别王,方许来朝”②(明)朱元璋:《皇明祖训·礼仪》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第396页。需要指出该规定至少包含两个目的:其一是防范后世无道君主或奸臣迫害藩王,使其不至于被一网打尽;其二是防止藩王之间私下交流、合谋作乱。。藩王及其嗣子“或出远方,或守其国,或在京城”,凡有宣召,需得朝廷御宝文书及金符方得“启程诣阙”③(明)朱元璋:《皇明祖训·法律》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第399—400页。。上述原则在《祖训录》及《皇明祖训》中反复得到确认。而且就已有史实来看,这些规定绝非一纸空文。洪武二十二年(1389)十二月,朱元璋获知周王朱橚擅自离开封国前往凤阳。不久便下令将周王贬往云南,命豫王居其旧府、周王长子有燉监国,二十四年底方才命周王复国。④《明太祖实录》卷198,洪武二十二年十二月甲辰,中华书局,2016年版,第2972页;《明太祖实录》卷199,洪武二十三年正月乙丑朔,中华书局,2016年版,第2981页;《明太祖实录》卷214,洪武二十四年十二月庚午,中华书局,2016年版,第3263页。值得注意的是,《明太祖实录》对周王凤阳之行的目的语焉不详,从朱元璋惩处的力度来看,此事绝非小可。有学者怀疑周王岳丈冯胜曾因洪武二十年北征中有过失而被命就第凤阳,周王此行或是私谒冯胜,不过均属猜想,尚无实据。参见刘长江:《傅友德、冯胜之死因再探》,《淮阴师专学报》1997年第2期。此外,亦有学者怀疑周王因遭减赐而擅居凤阳。参见(明)俞本原著,李新峰笺证:《纪事录笺证》卷下,洪武二十二年己巳,中华书局,2015年版,第452页注释二。以此项措施为嚆矢,后世藩王逐渐沦落到“出城省墓,请而后许,二王不得相见”⑤(清)张廷玉等:《明史》卷120《诸王五》,中华书局,1974年版,第3659页。的地步。在限制藩王行动自由的同时,也对其对外接触加以限制。这一限制首先体现在明王朝内部之中。诸王被严禁结纳宾客。广招门客自古以来便是对中央集权的潜在威胁,如西汉淮南王刘安“养士数千,高才者八人”⑥(汉)司马迁:《史记》卷118《淮南衡山列传》,中华书局,1982年版,第3082页。,曾“阴结宾客,拊循百姓,为畔逆事”⑦(汉)司马迁:《史记》卷118《淮南衡山列传》,中华书局,1982年版,第3082页。。朱元璋或忧心此问题,便在两部祖训中一再强调“凡王国内,除额设诸执事外,并不许延揽交结奔竞佞巧知(智)谋之士,亦不许接受上书陈言者。如有此等之人,王虽容之,朝廷必正之以法。然不可使王惊疑。或有知(智)谋之士,献于朝廷,勿留”⑧(明)朱元璋:《皇明祖训·法律》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第401页。。此外,对外交往亦不能被朝廷允许。洪武二十二年至二十八年间,先后发生数起藩王与朝鲜(高丽)暗中往来的政治事件,其中一部分被朱元璋知晓,引起了巨大的外交风波。天高皇帝远,虽然藩王日常生活中不免存在越过政治红线的行为,但是这种行为一旦被朝廷知晓,便会马上被制止。

第二,回收诸王一度享有的王国内部分人事权与法律权。在《祖训录》中,朱元璋曾将除长史、镇守、护卫指挥外官吏的任命权悉皆授予藩王,由其在所属地境内择选人才任命之。这种任命不必经由地方行政系统逐级关白于朝廷,只差人御前奏闻即可,但是诸王折辱王府官吏、擅杀属地百姓的恶行最终迫使朱元璋大幅度回收了这一权力,仅为其保留任命武官之权。最初,王府内文武官吏与军兵的生杀予夺均“从王区处”,朝廷不加干涉①(明)朱元璋:《祖训录·法律》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第373页。,但是这种信任也很快被打破,生杀大权亦被朝廷收回,甚至明令藩王不得肆意凌辱守正规谏之士。这些措施使得“藩王的司法及用人权大被削减,回归朝廷管制”②陈学霖:《明太祖对皇子的处置——秦王朱樉罪行与明初政治》,见陈学霖:《明初的人物、史事与传说》,北京大学出版社,2010年版,第95页。。对上述权力的重新厘定均完整地体现在《皇明祖训》中。

第三,禁止藩王逾制营建宫榭。起初,《祖训录》并无藩王不得兴建离宫别榭的明文规定,这便为藩王逾制埋下了隐患。秦王朱樉趁此漏洞,肆意大兴土木,营造宫室。赤贫出身的朱元璋不能容忍这一奢靡无度的行为,在《纪非录》中重点斥责了秦王的罪愆。最终,在《皇明祖训》中将藩王兴建离宫别榭设作禁令,“凡诸王宫室,并不许有离宫、别殿及台榭游玩去处”③(明)朱元璋:《皇明祖训·营缮》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第409页。,即便朝廷嗣君也不得随意营建以上玩物丧志之所。正如陈学霖先生指出,该措施显然是诸王累累违训后的一种补救。④陈学霖:《明太祖对皇子的处置——秦王朱樉罪行与明初政治》,见陈学霖:《明初的人物、史事与传说》,北京大学出版社,2010年版,第94页。

第四,对皇室间的礼仪与尊卑秩序重新加以厘定。洪武二十五年(1392),皇太子朱标病逝,朱元璋随即立其长子允炆为储君。这一变故打乱了朱元璋预想的政治架构。待其身殁之后,新君要面临的不是兄弟辈而是叔侄辈的藩王,《祖训录》所厘定的天子与亲王的兄弟礼随之必然打破。更为重要的是,诸藩在享受尊于皇帝辈分的同时,还存在某些实权,显与尊君之道北辕适楚。为此,必然对皇帝与藩王间的礼仪与尊卑秩序施加调整。此前,藩王只需对皇帝行五拜礼即可,甚至对其是否叩头也无明文规定。而《皇明祖训》则明确规定诸王须“叙君臣礼,行五拜三叩头”⑤(明)朱元璋:《皇明祖训·礼仪》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第397页。。在行家人礼时,亲王纵然为长,但“君臣之分不可不谨”,天子行拜礼而不叩头。总的来看,在礼仪与尊卑秩序上,《皇明祖训》的要求要远过于《祖训录》,其背后正是为了彰显天子之位尊、诸王之位卑。⑥陈学霖:《明太祖对皇子的处置——秦王朱樉罪行与明初政治》,见陈学霖:《明初的人物、史事与传说》,北京大学出版社,2010年版,第93页。

最后,也是最为重要的一点,便是在军事层面对诸藩加以限制。朱元璋赋予藩王最重要的权力是军事权力,对于一个提剑打天下的雄主,自然深知军事权力的重要。因此,他也采取措施防控藩王在军事上对皇权形成威胁。第一,控制藩王掌兵规模,调节其与地方军事机构的关系以互相监督。藩王军队规模仅限三护卫,兵力最多者仅有军士一万九千。除居于险要之地的藩王在有警情况下可暂时调遣守镇兵外,其余守镇兵均不可由藩王擅自调动。⑦(明)朱元璋:《皇明祖训·兵卫》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第408页。朱元璋曾指示右军都督府曰:“王府置护卫,又设都司,正为彼此防闲。都司乃朝廷方面,凡奉敕调兵,不启王知,不得辄行。有王令旨而无朝命,亦不擅发。”⑧《明太祖实录》卷221,洪武二十五年九月戊申,中华书局,2016年版,第3237页。在赏赉方面,藩王只可随意赏赐护卫,守镇兵“不许王擅施私恩”⑨(明)朱元璋:《皇明祖训·兵卫》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第408页。。这些措施要在保持藩王与地方都司卫所的距离,使之互相牵制,防范任何一方的不轨行为。第二,藩王挂帅出征时,军中机务消息需保证为朝廷掌控。出征众将虽听从藩王指令,但同时需要将机务“一奏朝廷,一启王知,永著于令”⑩《明太祖实录》卷226,洪武二十六年三月丙辰,中华书局,2016年版,第3305页。。其目的自然在于保证朝廷能够切实地了解并掌控军队。第三,也是重中之重的——诸王起兵勤王需得皇帝密诏。如若“朝无正臣,内有奸佞”,诸藩须训兵待命于国内,待天子密诏传来,方得起兵勤王。平乱之后,收兵于营,诸王朝天子而还。若遣将征讨,将领亦如是,且在京不得超过五日。①(明)朱元璋:《皇明祖训·法律》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第401页。总而言之,密诏为重中之重,如无密诏,藩王不可私自起兵。此项措施在太祖以后的明朝史上产生了重要影响。燕王靖难之役所打的“清君侧”旗号即没有建文皇帝密诏,其行为没有得到天下的广泛支持,反倒坐实谋逆的实状。崇祯九年(1636),清兵入关,京师戒严。唐王朱聿键倡义勤王,因未得密诏反落“诏切责,勒还国。事定,下部议,废为庶人,幽之凤阳”②(清)张廷玉等:《明史》卷118《诸王三》,中华书局,1974年版,第3608页。的悲惨下场。可见,如若没有遵循祖制得到密诏,即便藩王真心以身许国,慷慨赴国难,也不会得到应有的嘉奖,反而会惹祸上身。

三、钳制藩王措施的效果

开国之初,明王朝百废待兴,朱元璋立纲陈纪,意图制定“万事大法”保证江山永固。分封诸子、藩屏帝室是其重要战略之一,制约藩王并使之成为维护君权的工具更是其中重点。那么,朱元璋对藩王的钳制措施到底发挥出多大作用呢?

对于这一问题,不妨从两个角度考虑。其一是藩王的胡作非为、荼毒百姓,这一类行为对皇室的威信自然是一种打击,但对皇权威胁较小。其二是藩王可能出现的谋反之迹,这类行为直接威胁到了皇权。评价其钳制藩王措施的成效,需从这两点着眼。

朱元璋对藩王胡作非为、荼毒百姓的钳制无疑是失败的,其劝谕措施起到的效果极为有限,顽劣诸子也大多屡教不改。如前文所述之靖江王守谦的结局便印证了其劝谕的失败。即便是朱元璋自身,也察觉到了劝谕措施的乏力。洪武二十二年,鲁王朱檀因过度服食丹药而亡。朱元璋在谥册中回顾鲁王“之国以来,昵比匪人,怠于政事。屡尝屈法伸恩,冀省厥咎。乃复不知爱身之道,以致夭折”,将其谥曰“荒”。③《明太祖实录》卷198,洪武二十二年十二月庚戌,中华书局,2016年版,第2974—2975页。洪武二十八年,秦王朱樉去世,朱元璋在其谥册中哀痛地表示:“朕自即位以来,列土分茅,封建诸子。尔以年长者首封于秦,期在永保禄位,藩屏帝室。夫何不良于德,竟殒厥身。乌乎!哀痛者父子之至情,追谥者天下之公议。义之所在,朕何敢私。兹特谥尔曰:‘愍’。”④《明太祖实录》卷237,洪武二十八年三月癸丑,中华书局,2016年版,第3462页。秦王生前,怙恶不悛,屡次不将朱元璋的劝告放在心上。据《太祖皇帝钦录》记载,朱元璋在写给秦王的祝文中,更是气愤地表示其“昵比小人,荒淫酒色,肆虐境内,贻怒于天。屡尝教责,终不省悟,致殒厥身。尔虽死矣,余辜显然”⑤(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第689—690页。,且在祝文中痛陈其在藩时曾犯下的28条恶状。以上种种,可以证明其劝谕措施并不能从根本上改变诸王怙恶不悛的局面。

笔者以为,朱元璋以劝谕手段来规范藩王日常行为,作用必然有限。比起立纲陈纪、加以实际限制,这一手段显然缺乏强制力约束。他寄希望于用话语、行为来引导藩王去恶从善,但是如果没有严格的制度限定,这些措施显然是苍白无力的。再者,爱子之心人皆有之,朱元璋亦不能外。面对违法藩王,他虽多次痛加责骂,甚至将周、齐、潭、鲁四王斥为“泼东西”,发狠要“一日着内官召回宫来凌迟了”⑥(明)朱元璋:《太祖皇帝钦录》,见中国明史学会主编:《明太祖与凤阳》,黄山书社,2011年版,第680页。,但他从未对不法藩王处以极刑,最严厉的措施不过是召来面责、禁锢而已。况且,他在《祖训录》中早已立下规条:

凡亲王有过,重者,遣内使监官宣召。如三次不至,再遣流官,同监官召之至京。天子亲谕以所作之非,果有实迹,以王所差在京者及内使监官,陪留十日。其十日之间,五见天子,然后发放。虽有大罪,亦不加刑。重则降为庶人,轻则当因来朝面谕其非,或遣官谕以祸福,使之自新。⑦(明)朱元璋:《祖训录·法律》,见毛佩琦、张德信主编:《洪武御制全书》,黄山书社,1995年版,第373—374页。

这一规条实际上是赐予藩王们“免死金牌”,即无论藩王多么劣迹昭彰,哪怕举兵谋反,也罪不至死。普通的欺压百姓、擅杀良民,自然不是大罪。此外,朱元璋也有不少口是心非之处。如他曾经要求藩王行节俭之道,但《太祖皇帝钦录》便记载他多次赐予诸王羊只。据谭家齐统计,仅秦王府在洪武二十八年以前便已拥有超过十五万头羊,足可想见羊只赐予给明朝财政带来的冲击。①谭家齐:《从〈太祖皇帝钦录〉看明太祖修订〈祖训录〉的原因》,《中国文化研究所学报》2004年第44期。当然,这是朱元璋意图让藩王自给自足、减轻朝廷经济负担的做法。可是,为了达到这个目的,赏赐如此巨额的羊只是否有必要呢?不难看出,朱元璋至少将爱子之私心藏于国家行为之中。以上种种,充分表明了朱元璋的劝谕手段是极其脆弱的,它对改善藩王行为所起到的效果是有限的。

既然朱元璋对藩王勿作非为的劝谕作用有限,那么,他对藩王采取的实际限制措施有没有起到作用呢?对于这一问题应该一分为二地看待。首先,对其所采取的实际限制措施的评价是无法回避靖难之役的。笔者以为靖难之役及其结果是由多种因素造成的,但其核心因素便是分封诸王之制。应该说,朱元璋所定分封之制本身即存在着先天缺陷。历史一再证明,分封制是与加强中央集权背道而驰的,随着皇帝与藩王代际更迭,分封制所产生的离心趋向与势力将会越来越强,这是裂土分封不可避免的一种结局。换句话说,即便没有燕王叛乱,也会有其他藩王叛乱;即便开国之初没有藩王叛乱,也难保日后没有藩王叛乱,汉王之乱、安化王之乱、宁王之乱便是明证。这是朱元璋复辟分封制度不可避免的后果,无论其采取何种方式都不能圆满彻底地加以解决。除了本身漏洞外,朱元璋的一些举措更是加强了藩王的势力,其最重要者莫过于藩王典兵,如晋、燕、楚等诸王皆有统军作战的经历。尤其是镇守于北部边境的晋、燕二王,他们的作战对象均为实力强劲的北元残寇,屡次出征为他们积累了不少实战经验。这些实战经验一则助长其自身的跋扈之气,二则不可避免地诱发其斗胆谋篡大位的野心。此外,朱元璋对藩王已是隆礼至极,而藩王屡立战功更是推尊了其自身的地位。这些因素综合作用在一起,无疑会加强藩王对最高权力的觊觎,最终酿成靖难之役、江山易主的悲剧。从这一点看,朱元璋对藩王进行实际限制的措施并不能使江山永固,恰恰害苦了其钦定的接班人朱允炆。靖难之役的爆发,在一定程度上说是有其历史的必然性的。

不过,应该承认的是朱元璋并非庸主,他能在群雄逐鹿中夺得天下,且熟谙历朝治乱兴衰之由,自然也明白如果采用分封制,有何手段可以最大程度地限制藩王觊觎大位之心。他更是清醒地认识到军事权是钳制藩王的关键所在,因此,其费尽心思针对藩王的军事权所采取的种种限制措施,也确实发挥了一定作用。

首先,藩王并不能够完全地控制护卫部队。从现有史实看,在侦知燕王心存逆谋后,建文朝廷迅速对北平布政司一带的护卫及卫所兵进行了调动,当时“(洪武三十二年三月,即建文元年三月,作者注)允炆以都督宋忠调沿边各卫马步官军三万屯开平,王府精壮悉选调隶忠麾下,王府胡骑指挥关童等悉召入京,调北平永清左卫官军于彰德,以都督徐凯练兵于临清,以都督耿瓛练兵于山海,张昺布置于外,谢贵窥伺于内”②《奉天靖难记注》卷1,洪武三十二年三月,见王崇武:《明本纪校注、奉天靖难记注、明靖难史事考证稿合集》,台联国风出版社,1975年版,第194页。。不仅如此,燕王谋反起兵时,仅有手下八百士卒攻夺北平九门,其兵力可谓捉襟见肘。由此可以发现,尽管护卫是燕王的亲信势力,但是这支军队仍然是可以被朝廷调动的。这说明藩王节制护卫的军事权是由朝廷授予的,护卫并非仅唯藩王马首是瞻,朝廷仍旧拥有王府护卫的最终调动权。

其次,各藩王所掌握的兵力也远远不能够和朝廷抗衡。藩王三护卫最多者不过一万九千人,而据《明太祖实录》洪武二十五年底明朝一共计内、外武官并兵马总数:“在京武官二千七百四十七员、军二十万六千二百八十人、马四千七百五十一匹。在外武官万三千七百四十二员、军九十九万二千一百人、马四万三百二十九匹”①《明太祖实录》卷223,洪武二十五年闰十二月丙午,中华书局,2016年版,第3270—3271页。。即便以十八位就封藩王均拥有最多两万护卫计算,藩王军也至多三十六万,而朝廷军却有八十多万,其实力远超藩王军。同时,三十六万军队形成较大威胁的前提是所有藩王一同造反,不过,就靖难之役已发生的事实看,这种情况并未发生。当然,对皇权来讲,哪怕有一个不受掌控的军兵也是威胁。

总之,朱元璋对藩王的实际限制,尤其是对其军事权的限制,确曾发挥过一定作用。公正地说,靖难之役的确暴露了朱元璋分封策略的失当以及其对藩王钳制措施中存在的问题,但同时需要注意的是,皇太子及秦、晋二王过早去世,建文帝仁柔寡断及燕王朱棣蓄谋已久、具备超凡勇略等因素,也是引发靖难之役、导致江山易主的重要原因。

四、余 论

明初朱元璋分封诸子,具有朱家天下子孙共享富贵和藩屏皇室的双重目的。但朱元璋毕竟是一位深谋远虑的帝王,他为了规范诸子的行为,在劝谕诸王勿作非为与实际限制藩王权力两方面煞费苦心。然而,其劝谕藩王为善去恶的措施终究归于失败,靖江、秦、鲁等王怙恶不悛、屡教不改。一方面是因为劝谕本身缺乏强制力,另一方面朱元璋对诸子的偏爱也是重要因素。而分封制本身与大一统中央集权相背反的特性及他在采取实际限制藩王措施方面的不足,成为了靖难之役的重要诱因。但靖难之役的发生是由多方面因素共同作用的结果,如果仅以靖难之役的结局完全否定朱元璋限制藩王权力的努力,未免流于简单。应辩证地分析其钳制藩王的一系列措施的成效,而不宜笼统地加以否定。客观地说,他对诸王权力的限制仍取得了一定成效。从《祖训录》到《皇明祖训》,其对藩王的限制日益加强,在朱元璋设置的种种限制下,诸王权力大幅削减,不但没有掌握行政权、司法权,即便是在军事权层面,藩王亦无权擅自调动地方都司卫所兵,即便是王府护卫也不完全是藩王的私人武装,朝廷仍然能够加以调动,这从朱棣谋反初期仅有八百兵力的窘局便可以看出。后来朱棣军力得以壮大,这是与他设计夺取宁王及朵颜三卫军队有莫大关系。

靖难之役的成功似乎展现出明初藩王异常强大的图景,但其实力仍距汉、晋藩王相差甚远,遑论西汉初几乎独立的异姓诸侯,即便是西汉稍后取而代之的同姓诸侯王亦享有极大军事权、行政权、经济特权等,这是七国敢于叛乱的重要因素。史载:“吴有豫章郡铜山,(刘)濞则招致天下亡命者盗铸钱,煮海水为盐,以故无赋,国用富饶。”②(汉)司马迁:《史记》卷106《吴王濞列传》,中华书局,1982年版,第2822页。七国叛乱之时,“吴王悉其士卒,下令国中曰:‘寡人年六十二,身自将。少子年十四,亦为士卒先。诸年上与寡人同,下与少子等,皆发。’二十余万人。南使闽、东越,闽、东越亦发兵从”③(汉)班固:《汉书》卷35《荆燕吴传第五·吴王刘濞》,中华书局,1962年版,第1906页。。可见,西汉初诸侯王具有广泛的权力,具备强大的动员能力,这是明朝藩王远远不及的,从朱棣在北平起兵时,北平布政司等地方政府并未追随即可见之。西晋开国之时,因士族势力强盛,晋武帝同样为巩固帝室行分封之制。史载诸王“邑二万户为大国,置上中下三军,兵五千人;邑万户为次国,置上军下军,兵三千人;五千户为小国,置一军,兵千五百人。王不之国,官于京师”④(唐)房玄龄等:《晋书》卷14《地理上·总叙》,中华书局,1974年版,第414—415页。。虽然藩国军队最多只有五千人,但藩王仍旧享有其他至为重要的权力。他们不仅能“初专方任”,担任地方最高行政、军事长官,更有甚者,可以在中央担任要职。齐王司马攸曾在西晋开国之初总统军事之权,据称其“抚宁内外,莫不景附焉”⑤(唐)房玄龄等:《晋书》卷38《齐王攸》,中华书局,1974年版,第1131页。。武帝死后,汝南王司马亮更是与外戚杨骏共掌夹辅王室之权。尽管这一措施确实对抗衡高门大族产生了一定作用,但同时也造成了同室操戈、骨肉相残的惨痛局面。惠帝时期,藩王与其他势力围绕中央政权的博弈日趋激烈,复杂的政治斗争最终酿成八王之乱,埋下了西晋灭亡的种子。正如唐代史官所论,“西晋之政乱朝危,虽由时主,然而煽其风,速其祸者,咎在八王”①(唐)房玄龄等:《晋书》卷59《列传第二十九》,中华书局,1974年版,第1590页。。本来意欲作为皇权藩屏的宗王,恰恰耗尽了西晋的国力,这不得不说是藩王干政所带来的恶果。反观明朝,宗室诸王既无权治理地方,也不能与地方智谋之士交往,更不可参与朝政、把持朝廷,他们的权力亦距西晋王室远甚。

总之,明朝藩王既没有一支能与中央抗衡的军队,又被禁止参予地方治理与管理中央朝政。从永乐朝开始,深明藩王权重危害的朱棣陆续通过塞王内徙、削夺护卫、翦除军事指挥权等措施大力削弱藩王。虽然仍享受优厚的政治、经济待遇,但藩王逐渐开始转变为腐朽没落的皇权寄生阶级。尽管此后又爆发汉王之乱、安化王之乱、宁王之乱,但这些叛乱几乎旋兴踵灭,并未动摇明王朝的根本统治。这与朱元璋在封藩之初的制度安排及采取的钳制藩王的实际措施有着重要关系。当然,面对秦以后实行郡县制的浩荡历史潮流,朱元璋采取分封制本身便是棋错一招,无论采取如何周详的防范措施也无法改变其根本失误。其分封制度,尤其是宗室世代相递、不出皇族的策略对明朝的发展产生了恶劣影响。嘉靖四十一年(1562),御史林润上书痛陈宗藩问题是“天下之事极蔽而大可虑者”,“天下财赋岁供京师粮四百万石,而各处王府禄米凡八百五十三万石”。②《明世宗实录》卷514,嘉靖四十一年十月乙亥,中华书局,2016年版,第8448页。藩王宗支日繁,但却对国家政治几乎没有任何贡献,完全沦为皇权寄生阶级,供养他们的巨额财政负担更是导致明朝走向衰败的重要原因。因之,尽管朱元璋事为之防、曲为之制,但是封藩政策本身的弊端无论如何修补也无济于事。从这一点来讲,明太祖的定制反而成为了明朝灭亡的助力剂。

——记全国先进军队离退休干部李祖训

- 廊坊师范学院学报(社会科学版)的其它文章

- 明中后期财政困境与府县应对

——以华北府县为考察中心 - 本刊启事

- 投稿须知