中药湿热敷联合中药足浴治疗脑卒中后肢体肿胀的临床观察

苏保兰

(山西省中西医结合医院,山西 太原030013)

近年来,我国脑卒中发病率呈现逐年上升的趋势。肢体肿胀是脑卒中最常见的一种并发症,程度轻者随着时间推移可自愈,程度重者甚至肢体活动功能受限,严重降低患者的生活质量,威胁其生命安全[1]。目前,西医治疗脑卒中后肢体肿胀有一定疗效,但因个体差异较大,疗效有限[2]。研究表明,中药湿热敷配合中药足浴可以缓解脑卒中患者肢体肿胀症状,提高患者的生活质量[3]。本研究探讨在西医常规治疗基础上采用中药湿热敷联合中药足浴治疗脑卒中后肢体肿胀的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择2018年1月至2019年6月山西省中西医结合医院收治的脑卒中后肢体肿胀患者120例,按照不同治疗方法分为对照组和观察组,每组60例。对照组男35例,女25例;年龄50~75岁,平均(63.0±3.5)岁;病程0.5~5.0个月,平均(4.2±0.8)个月。观察组男37例,女23例;年龄50~75岁,平均(62.7±3.8)岁;病程0.5~6.0个月,平均(4.3±0.9)个月。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准 临床资料完整,入院时经颅脑CT等影像学诊断,确诊为脑卒中;符合《中风病诊断与疗效评价标准》中中风的诊断标准[4],存在上、下肢肿胀情况;意识均较为清醒,能够配合本研究治疗;患者及其家属对本研究知情,并签署知情同意书。

1.3 排除标准 有严重精神疾患者;肝肾功能不全患者;存在严重心脑血管疾病患者;对本研究药物过敏者。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予西医常规治疗。①扩血管降压、脱水、抗感染、颅内压高压管理等对症治疗。②促进脑代谢、改善脑循环、抗血小板凝集等西药治疗。持续治疗2个月。治疗过程中,注意体位护理,确保患者患肢摆放位置正确,加强看护,并及时调整体位。

2.2 观察组 在对照组治疗基础上给予中药湿热敷配合中药足浴治疗。方药组成:路路通、络石藤各30g,桑枝20g,红花15g,桃仁、桂枝各10g,胆南星6g。①中药湿热敷疗法。将上述中药煎煮30min,煮沸取汁400mL,静置;保持药液温度为50~60°C,将无菌纱布完全浸泡于药液中;取出浸湿的纱布,敷于患者患肢处,每隔3~5min更换1次,每日持续热敷15~20min。注意事项:湿热敷前对患者及其家属进行相关的解释和宣教工作;治疗过程中,严密观察患者的皮肤状态,顾及患者感受;完成湿热敷后,用干净的纱布将患处擦干。②中药足浴疗法。将上述中药煎煮取汁2000mL,控制温度为40~50°C,注意事项:控制温度不宜太高,液面高度到患者踝关节处;泡脚过程中,护理人员协助患者进行脚底按摩。每日1次,每次30~40min。持续治疗2个月。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①上、下肢周径。观察两组治疗前后上、下肢周径变化情况。②肢体运动功能评分。采用Fugl-Meyer肢体运动功能评估量表评估患者治疗前后肢体功能恢复情况,评分越高表明患者肢体运动功能恢复越好。③日常生活活动能力评分。采用Barthel指数量表评估两组患者治疗前后日常生活活动能力,评分越高表明患者日常生活活动能力越好。④临床疗效。

3.2 疗效评定标准 显效:肢体肿胀症状基本消失,3个月内未见复发;有效:肢体肿胀情况得到缓解,3个月内偶有复发;无效:肢体肿胀情况未得到缓解。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

3.3 统计学方法 采用SPSS22.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以例(%)表示,采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.4 结果

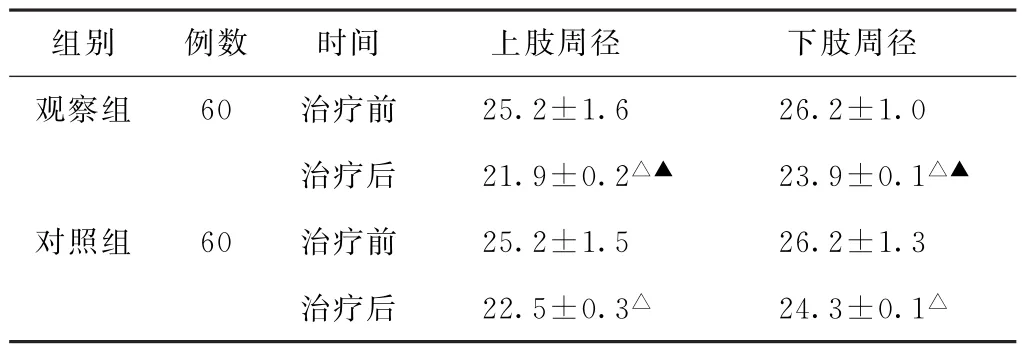

(1)上、下肢周径比较 治疗前,两组患者上、下肢周径比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者上、下肢周径均短于治疗前,且观察组短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组脑卒中后肢体肿胀患者治疗前后上、下肢周径比较(cm,±s)

表1 两组脑卒中后肢体肿胀患者治疗前后上、下肢周径比较(cm,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 上肢周径 下肢周径观察组 60 治疗前 25.2±1.6 26.2±1.0治疗后 21.9±0.2△▲ 23.9±0.1△▲对照组 60 治疗前 25.2±1.5 26.2±1.3治疗后 22.5±0.3△ 24.3±0.1△

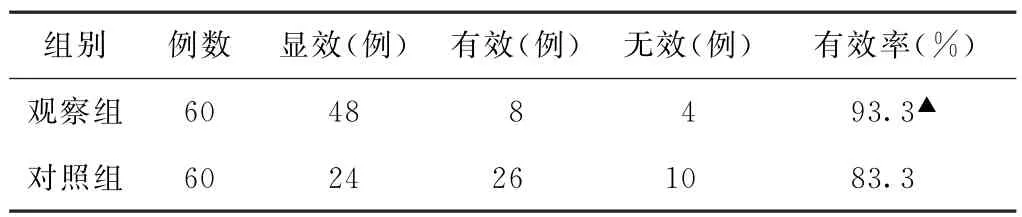

(2)临床疗效比较 观察组总有效率为93.3%(56/60),高于对照组的83.3%(50/60),差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组脑卒中后肢体肿胀患者临床疗效比较

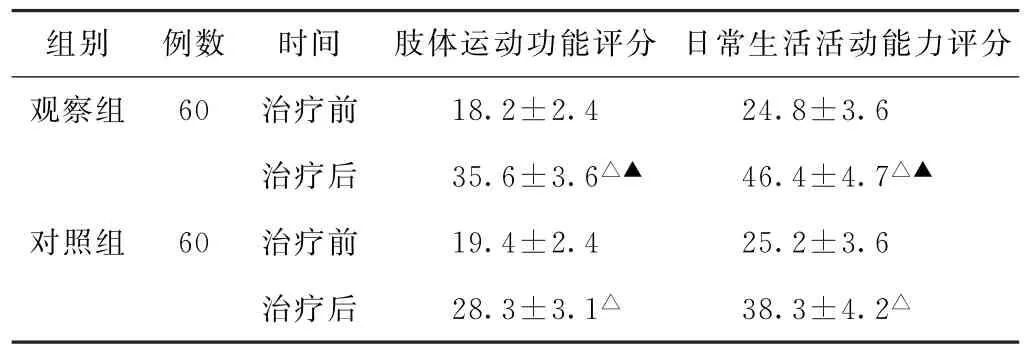

(3)肢体运动功能、日常生活活动能力评分比较治疗前,两组患者肢体运动功能、日常生活活动能力评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者肢体运动功能、日常生活活动能力评分均高于治疗前,且观察组高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组脑卒中后肢体肿胀患者治疗前后肢体运动功能、日常生活活动能力评分比较(分,±s)

表3 两组脑卒中后肢体肿胀患者治疗前后肢体运动功能、日常生活活动能力评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 肢体运动功能评分 日常生活活动能力评分观察组 60 治疗前 18.2±2.4 24.8±3.6治疗后 35.6±3.6△▲ 46.4±4.7△▲对照组 60 治疗前 19.4±2.4 25.2±3.6治疗后 28.3±3.1△ 38.3±4.2△

4 讨论

脑卒中患者肢体瘫痪后,肌肉失去神经的支配,收缩作用大幅度降低,肌肉逐渐萎缩,血管舒张与收缩的功能也严重受限,从而造成肢体局部微循环障碍、营养代谢障碍等,再加上患者长期卧床缺乏活动,加重肢体肿胀[2]。中医认为,脑卒中后肢体肿胀的基本病机为脉络痹阻、气血瘀滞,气血不通、津液不达则内生瘀浊,经络受阻,瘀血滞留,进而出现肿胀症状,若病情迁延不愈,则可导致肢体肌肉、关节失去濡养,出现关节挛缩、肢体痿软。因此,治疗时需以舒筋通络、活血行气、化瘀止痛为原则。

目前,西医治疗脑卒中后肢体肿胀的方式以对症治疗为主,如抗感染、扩张血管、降血压、改善脑代谢循环等药物治疗,或休息体位干预、气压治疗等,可改善肢体血液循环,缓解症状,但对部分患者疗效不理想,且不宜长期用药。中医药治疗该病显示了较好的疗效,其中药液熏洗疗法临床疗效较为满意[5]。因此,笔者认为,临床可采用中西医结合方式治疗脑卒中后肢体肿胀以获良效。

中药湿热敷疗法、中药足浴疗法均属于中医药特色疗法。中药湿热敷疗法主要利用热力扩张皮肤毛孔,使中药药力透过皮肤进入病灶,充分发挥药效,促进瘀血及炎症吸收;还可通过热力扩张血管,有效促进局部微循环,缓解肌肉痉挛,消除肿胀,达到止痹痛、祛邪气的功效。中药足浴疗法可借助药力及热力扩张血管,加快四肢血液循环,改善缺氧症状,达到舒筋活络、通畅经脉的作用[6-7]。本研究选用路路通、络石藤、桑枝、红花等多味中药,其中路路通可祛风除湿,利水消肿,舒筋通络,是治疗水肿常用药;络石藤可凉血消肿,祛风除痹;桑枝可通利关节,生津利水;胆南星清火化痰,息风定惊;桃仁、红花可活血祛瘀;桂枝可温经通脉,助阳化气。诸药合用,共奏活血通络、消肿止痛之功。现代药理学研究表明,路路通含有桦木酮酸、没食子酸等成分,具有抗炎、消肿、止痛、保护神经的作用[8];络石藤具有祛风通络、抗炎镇痛、抑菌消肿的功效,但大剂量应用会影响人体中枢神经,导致呼吸加快甚至衰竭,但对在心脏的影响作用方面较弱[9]。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05),治疗后,两组患者上、下肢周径均短于治疗前,且观察组短于对照组(P<0.05);两组患者肢体运动功能、日常生活活动能力评分均高于治疗前,且观察组高于对照组(P<0.05),提示中药足浴联合中药热敷治疗脑卒中后肢体肿胀可促进患者肢体功能恢复,减轻肢体肿胀情况,提高疗效。本研究结果与卓宗飞[10]研究结果一致。

综上所述,在西医常规治疗基础上给予中药湿热敷联合中药足浴治疗,可促进脑卒中后肢体肿胀患者病情改善,减轻肿胀情况,促进肢体功能恢复,增强疗效。本研究也存在一定局限性,包括样本量较少、病例选取范围较窄等,仍有待更全面、深入研究。