敏感·判断力·历史感

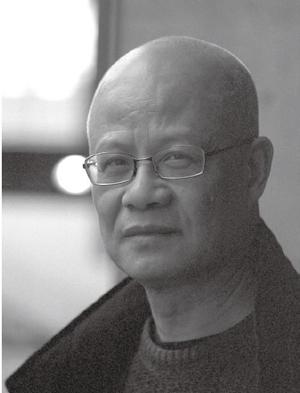

本期文艺家:邱振中,1947年生于南昌。中央美术学院教授、博士生导师、书法与绘画比较研究中心主任,中国美术馆展览资格评审委员会委员,潘天寿研究会副会长。2008北京奥运会开幕式水墨顾问。从事诗歌创作、书法与水墨创作及书法理论研究。获第十届“上海文学奖”诗歌奖,“中国书法兰亭奖”理论奖、教育奖、艺术奖,韩国“全北世界书艺双年展”金奖。应邀赴斯坦福大学讲学,于复旦大学哲学院做“书法研究与中国文化理论”系列讲座。著有《书法的形态与阐释》《神居何所—从书法史到书法研究方法论》《“人书俱老”:观念与机制》《书法中的书写性与图形生成》《笔法与章法》《书法》《中国书法:167个练习》《字结构研究》与诗集《状态-Ⅳ》等。

一、诗歌

谭振飞(以下简称谭):中国美术学院曾经出过两位重要的诗人:一位是李金发,早期象征派的代表;另一位是艾青。美术与现代诗歌是不是有一种关联?

邱振中(以下简称邱):艺术中任何创造性的工作都与诗歌相关。英国作家菲尔丁就说过,一位小说家首先必须是一位诗人。纳博科夫也说过,离开常识的时候,文学就开始了。诗的本质,是人对世界的非常规的感受。

非常规首先指的是超越个体的日常状态,或者说,找到日常状态中那种珍贵的东西。人的敏感容易被日常生活磨损、消解。艺术是让人保持敏锐的有效途径,诗是使人保持敏感的最有效的手段,所以任何艺术类别,都强调自己与诗的关系。

从事视觉艺术创造的人对意象更敏感,他們在诗歌创作中占有一定的优势。一个敏感的人最后是否成为一位诗人,只在于他是否关心那种感觉的语言表达。

谭:几乎每个人在年轻时都有过一段热衷于诗歌的时间,但只有很少的人把这种热情保持了下来。这是为什么?

邱:诗歌给了人们很多,但也对人们提出了苛刻的要求。保持上面所说的超越现实生活的另一面,便是对现实中某些东西的舍弃—它不仅指物质的一面。从你面对世界的第一眼开始,便开始了选择:从感觉方式到对语言的关注、挑剔,到对视觉形象的记忆。

谭:关于诗歌写作,您有什么建议?

邱:首先是对事物、场景、人物—你接触一切时对自己感觉的关注,体察它的一切细节。从任何一个细节都可以引出无穷的想象。然后是表达的尝试,从对一个词、一个句子的感觉开始—不同的选择带来不同感觉,词语的不同顺序带来感觉的重要变化等等。大量阅读所有能够到手的好作品,当然也会读到许多不好的或者是一般的作品,那就去思考它们没有做好的原因。

任何艺术都不仅仅是靠技术来支撑的。控制诗人写下每一个词的,是那种无法言说的感觉状态。一位作者这种状态一生中不断在变化。如何越来越敏感、深刻—什么叫敏感、深刻,那些最好的作品会告诉你这些。

调整感觉状态,或者说感觉模式,是诗歌和艺术创作最根本的事情。随着写作经验的积累,诗艺会退到越来越远的地方,只要你感觉到人性的内容,你就能轻松地道出(与口语化、散文化无关),这个“人”也越来越清晰地站立在诗歌中。就像帕斯捷尔纳克说的那样,诗歌不是躺着,而是立在纸上。

当代诗歌让我们越来越感觉到,诗歌后面那个“人”的重要性。700页的传记没写清楚的人,我们凭直觉是有感受的。茨维塔耶娃、毕晓普、阿米亥等,他们的个性、经历、生存,与他们的作品不可分割。

诗艺的追求是一生中某个阶段的事情。后来就轻松了,如果一种技巧你“读”进去了,一转念,它已经在你笔下。作品最后呈现的是那个人。

因此我常常想,我为什么要写诗歌?怎样的“我”写出的诗歌才有意义?

谭:如何进入当代诗歌?

邱:熟悉最好的作品。特别是他们的音响、造句、句子的衔接,以及呈现诗意的方式、诗思的原创性等。要判断这些,就要求读者有大量的当代阅读。

一首诗歌中,如果三五个词出来还没有新鲜的感觉,这首诗基本上就没法读下去了。要求读者谅解平庸是没有道理的。

人们对诗歌语言的要求太低。几乎所有谈诗歌的现代著作首先都说到语言问题。如何根据语言的声响进入诗歌,是阅读诗歌的第一要义。

谭:怎样判断一首现代诗歌的价值?

邱:大概可以说到这样几点。

擦亮词语。把蒙上尘垢的语言激活。我们不能避开语言的日常使用,但日常使用使语言有了一层—说“污垢”有点过分,说“灰尘”太轻飘。诗歌承担着清洗的工作,诗歌中的语言必须重新露出光泽,这是一件繁难而不可缺少的事情。散文(小说)大师也都有这种本领,但诗人是首席专家。作品看起来平易近人,没有丝毫打理的痕迹,但语言已经焕然一新。它需要一个一个词语去处理,却又不是处理过便有效果。但精彩的处理给我们以震撼。

与散文作品相比,诗歌由少量的字词组成,这些字词组合而成的表达需要有不同于日常语言的节奏和音响。即使听起来并不像古典诗词那样朗朗上口,但必须与日常语言保持微妙的距离,同时还要表现出你独特的音色和节奏。

一首诗应当告诉我们新鲜的从未体察过的生存体验。如果我们阅读足够广泛(最好能勾勒出一部文学史),这一要求,几乎等于说它必须是当代体验。

想到一些当代艺术作品,致力表现所谓的观念,但都是陈词滥调。一位朋友说,你对艺术家要求太高了,这是我对自己的要求。

作品必须给出一个人—不一定是什么了不起的人,但他(或她)必须在人性上打动我们。

谭:您早年醉心于古典诗歌,它们怎样作用于您今天的创作?

邱:当代诗歌创作与古典诗歌的关系,是一个非常重要的问题。最近一些年,中国诗歌创作中经常出现与古典诗歌有关的题材,这是一种关注的结果。

现代以来,人们有过多种在诗歌形式上的努力,如闻一多的音步、用词这种形式来翻译外国诗歌、使用古典诗歌中的词语和意象等。这些都是先行者留下的遗产。应当有新的尝试。

我的方法是,潜入水底,即深入阅读,但把与古典诗歌的关系隐藏起来。西方的诗歌不回避格律诗体,如奥登等人的作品,没什么不协调的地方,但中国诗歌无法这样去做。只能潜水。音声、意象、意境,甚至是成句,都可以用,但一定要有新的办法。

此外我关心大诗人的普通作品。杰作,我们太熟悉了,写作上也难以接近—《将进酒》这样的作品怎样去学习?

他们的普通作品,如杜甫集子中随便一首五律,便回荡着与他人绝不相同的声音。它由何而来?杜甫从少年时期开始,怎样一步步获得这种本领?通过作者这些一般的作品,可以找到线索。

古典诗歌中最优秀的作品,把汉语音声的潜质发挥到极致。隨便读几行杜甫:“春夜沉沉动春酌,檐前细雨灯花落”“飘然时危一老翁,十年厌见旌旗红”“草中狐兔尽何益,天子不在咸阳宫”—模仿是不行的,要把这种韵致融化在自己感觉的深处,当你的诗句出来的时候,它早已变成其中的成分而不可寻究。

我也做过一些形式上的尝试,例如集句。集句是前人爱用的一种创作形式,但在现代文学研究中被忽视,在现代创作中更是无人问津。

我想,我一定要在创作中试一试这种形式。美国诗人斯奈德被一件中国山水长卷感动,写了一部长诗《溪山无尽》。这是我阅读这部诗集以后所作的一首诗《山水》:

斯奈德从美国出发

走进中国画卷中的山水

写下关于山水的诗

行行重行行

关山度若飞

读诗的中国人

用他的诗句

构筑了一种山水

斯奈德

便在那片山水中住下

寒波淡淡起

江上数峰青

每个

山水中人物的背后

是山水

第一段之后的两行,几乎是脱口而出:“行行重行行,关山度若飞”,这不就是集句吗?

我决心在适当的地方再放进若干前人的句子。我的要求是:其一,每一行与其他部分必须生长在一起;其二,使用的成句,必须在人人嘴边,轻轻一碰,即落入诗中—当然,这也许是过高的要求,不是人人都熟悉这些作品。

不完全是前人集句的格式,但是有集句的要件。

这不是经常可以用到的手法。这是如此自然而罕见的一个机会:古人、手卷、山水画、老外、现代诗歌,但后面两行诗却是从无数方案中挑出—能够用在这个地方的诗句,实在是太多了。

谭:旧体诗在今天的意义是什么?

邱:严格地说,我只是一位旧体诗歌的阅读者,我只能说说我的一些体会。

关于古典诗歌,有两件事记忆深刻。

陈衍《石遗室诗话》中写到,一位官员第二天要去四川赴任,一位诗人一晚上写了三十首《竹枝词》送给这位出行者,附于原来所作的三十首之后。诗作虽无深意,但工稳清新,流畅华美。

还有一件事。《饮冰室诗话》中记录了不少无名诗人的作品,几乎篇篇可读,有的不下于一代名家。

这从一个侧面看出,旧体诗已经到了烂熟的阶段。写出一首佳作,轻而易举,但生成杰作已无希望。即使偶然出现,也不可能产生重要的影响:对一个时代语言和诗意感受力的影响。

我更深刻的印象,是诗歌内在的张力的消失。文字作品中,一句结束,接着写出下一句,之间要有关系—或松或紧,控制着作品的张力。一种形式用久了,技巧越来越熟练,衔接便越来越紧密,作品流畅、婉转,但内部的张力消失。形式走向衰败。

最有天分的旧体诗作者也承认,今天旧体诗只能用来抒写自己的生活,而不再具有文学史的意义—当然,也说不准,谁也没想到清代词学的复兴竟能带来那样一批杰作,直到民国依然余音不断。这里需要的,可不是一般意义上的才能。

谭:请说说诗歌与您各种艺术创作的关系。

邱:书法与诗歌一直关系紧密,但今天已经被消解得差不多了。

然而诗对于书法如此重要。书法作品中如果没有超拔的精神的蕴涵,是不会有价值的。但在现代生活中,诗意的获取已经非常困难,所以说这对作者是一个很高的要求。少数追求者、具备者,便成为书法领域的珍品。

我一直以诗歌创作为要务,这根紧绷着的感觉的弦,使我对自己的创作多了一重要求。也很难用语言说清楚这到底是什么,但它确实与作品不可分割。

只要保持对生存的敏感和对语言表达的苛刻要求,诗其实一直都在我们身边。

二、书法理论

谭:您在1981年完成《关于笔法演变的若干问题》,1985年完成《章法的构成》,三十多年来,这两篇论文可能是书法领域引用最多的文章。您定义了一批笔法和章法的术语,有人说,如果不使用“绞转”“轴线”等一批您创造的概念,都不知道应该如何来说书法。最近您又完成了《字结构研究》一文,这三篇文章构成对书法形态完整的解说。能不能请您谈一谈,为什么相隔三十年您才来写《字结构研究》?

邱:不是说离开这些新的术语、概念就不能谈书法。如果不用这些新的观念和术语,你只能用过去的语汇来谈,这样很难超出前人思想的范围。每一个时代对书法都会产生新的感受和认识,如果有新的感受而又没有合适的语言,怎么办?只有创造新的概念。

过了这么多年才完成《字结构研究》,是因为这个问题异常复杂。

以前说到字结构,首先便是区分书体,似乎每一种书体都有自己独特的控制结构的技巧。我不这么看。书法史上控制字结构的技巧是一个连续不断的发展的过程,我要揭示这种演变的规律。各种书体,无数书写者,每一次书写的变化—这些加在一起,使字结构研究的对象变得无限复杂。

每一项研究都要根据情况来设计、发展出一种方法。为什么说“发展”,是因为事先并不知道方法的全貌,只有在研究推进的过程中,才能一点点呈现出方法的整体—一种具有特殊的针对性的方法,总是一点点完善起来的。

三篇文章,有各自的理论基础。笔法,核心是三种基本运动,但只有找到运动学作为基础理论时,笔法才有了一个坚实的基础。章法的基础是轴线。由它发展出一套辅助线系统,在这之上才可能进行可靠的分析。字结构的核心手段是分类和历史考察。由于现象极为复杂,分类经过无数尝试,过了很多年,我才把字结构的技巧分成四类—线型、距离、平行与平行渐变以及单元空间。空间同时作为一个与结构平行的独立系统。分类之后,还有无数问题—这样说吧,每一个细节的推进,都要放在整个历史中过数遍,发现问题,修正结论。

谭:技法理论是您整体研究中的一个环节?

邱:我一进入浙江美术学院,就计划从视觉层面开始,心理、社会、哲学,一个问题一个问题做下去,在当代学术的基础上把书法重新说一遍。第一个层面就是视觉,你不说清楚,后面的思考没有依据,空中楼阁。

谭:学过物理的都很容易理解“平动、提按、绞转”这三个概念,“摆动”是三种运动之外的一个概念,它处于什么位置?

邱:平动很好理解;提按是书法中的概念;绞转在清人著作中出现过一次,我重新进行了定义。

我已经察觉到这三种运动已经涵盖了全部的笔法,但需要证明。我想到运动学空间运动的定理,它概括了空间运动的所有要素。我只要找到平动、提按、绞转与空间运动定理对应的关系就行了—它们已经涵盖了空间运动的全部内容。摆动是形成绞转的初始动作。从摆动到连续摆动,最后发展成绞转。

商代陶片上的墨迹,明显是用摆动的方法写出来的。摆动的熟练化,形成连续摆动。由于手腕的生理构造,顺时针摆过去,它就要逆时针摆回来,这样才能接续下一个动作—包括空中的动作。你看,这隶书的笔画不就出来了?

有人说隶书是为了美观而出现夸张的尾部,不对。隶书是为了书写的连续和方便而出现这种情况的。汉代简牍,几乎所有的笔画均靠摆动完成。

这三种概念,四十年来没人提出新的假说。

谭:我大胆地猜测,未来大概也不会有。这种解释太巧妙了,而且与历史高度吻合。

邱:如果未来没有,它就将逐渐从假说变为一种历史知识,人类所掌握的关于书写的知识。

谭:新的理论,人们接受起来应该有困难。

邱:人们常常会问:当时人们写的时候就是这样想的吗?不是,写的时候不需要想。书法史在很长的一段时间里,决定一个人之所以这样书写,是一种机制,不需要设计,自然到达;而研究者是从结果来追溯起因,他只有依靠其他的东西:假设、实验等,然后书写者和研究者在某一点上汇合。

谭:李约瑟列举了写作中国科技发展史的七个条件,最后说,他凑巧同时具备这样几个条件,因此他写了一部《中国科技发展史》。做书法研究的条件有哪些?

邱:做书法形式的研究也要有几个条件:其一,从现象出发,且有深入现象的欲望和能力;其二,熟悉传统观念、方法的长处和不足,但不迷信古人,不迷信已有的理论;其三,熟悉当代方法和有关方面的进展,关心各个领域的进步对人文学科的影响;其四,能利用各种知识去解决面临的问题,如用平面几何的概念解说书法中的某些图形问题。

谭:那些关于书法起源、泛化、陈述的研究,可能比笔法与章法的研究更重要。

邱:书法界比较关心与创作有关的理论,因此与我谈到笔法、章法文章的人比较多。日本大东文化大学河内利治教授翻译《感觉的陈述》一文时,他说“与日本的人文学界共享”。他是最早说到这些文章对于人文学科意义的学者之一。

谭:理论是一种理性的工作,但是您同时从事诗歌创作,书法、水墨创作,熟悉您的人,都感觉到您身上那种强烈的感性的特质。

邱:敏感是理论家应有的特质。对我来说,理性和感性不是工作领域之间的关系。一位优秀的艺术家、理论家都必须融贯这两种特质。比如,我们研究诗歌,首先要感觉到作品语言中与众不同的隐微之处,你要比所有的人更敏锐,才能有所发现。如果从作品中没有感觉到这些,你研究什么呢?从这里才能生长出与众不同的理论和思想。

一位优秀的理论家,不停地向深处去感受的能力,与天才艺术家不相上下。这不是苛求,而是一个人能不能从事理论专业的必要条件。此外,再加上思维能力和语言表达能力。

谭:石开先生说,您是书法界康德式的人物,您把书法中神秘的、过去认为不可说的解说得无比清晰。范景中先生说,您是一位能把一个问题一直想下去的人。

邱:石开过誉了。范景中说的,是对一位关心精神生活的人最高的评价。

人在年轻的时候,有时自信,有时自卑。我问过很多人,都是这样。年轻时对自己的判断是犹豫的。判断一个人的天分要漫长的时间。

成就一个人的因素有三个:第一,天赋;第二,努力;第三,机遇。不能把所有的一切都归之于天赋。既然是天赋,与生俱来,要怎样才能判断一个人的天赋?你要在一生中不断努力,永不退缩,看你最后做出什么成绩,然后再反顾你一生的际遇:有利的和不利的一切因素。把这些会合在一起,就可以判断你这个人有没有天分、有多少天分。一个人不竭尽全力,最后到不了他该做到的那个份上。

谭:您曾經说到米芾和王铎的字结构,您说米芾是设法利用一切可能的平行状态,王铎是遇到平行的地方要设法打破这种平行。这句话精彩地说出了他们的特点和区别。

邱:只有非常细致的观察,大量的、无限仔细的观察,才能导致发现。作品挂出来,一幅一幅研究,慢慢就会产生一种感觉。王铎明显学米芾,但最后呈现出自己独特的风格。他是怎样做到的?举一个例子。米芾是忠实于平行的,他充分利用平行,某些并非平行的笔画他会改写成接近平行的状态,例如“羊”字上面两点;但王铎完全不同,面对几个明显平行的笔画,他总要扭动一下,破坏平行的感觉—王铎随时都能唤起他独有的“腾挪”的意识。

理论从观察而来,但完成的理论又能帮助你去更好地、更有效地观察。

理论的出发点是现象,感觉的核心是精准,成就一种理论的关键是严谨和想象力。

谭:您在三联版《中国书法:167个练习》新序中说,已经找到了某些失传的笔法。

邱:它们其实早已写在《中国书法:167个练习》一书中,其中有五个练习与“失传”的笔法有关。

我们之所以花费这么多的精力去研究历史的真相,出于一种深入认识书法的愿望。

我们今天对书法的认识,和我们从小道听途说,从所谓的书法家那里得来的对书法的认识完全不同。我们这些收获,再加上今天的条件—印刷和传播的便利,我们可以去探讨各种可能的书写。

并不是说我们必须像王羲之那样去写,不是的。因为我们的心态、背景,还有工具材料、视觉经验都和他不一样。如果今天我们一定要一丝不苟地写出王羲之的形状,恐怕只有去描画。我们无法像王羲之那样自然地重现当时的一切。如果你是以形似为目标,你只有去描。我的目标不是那个,我的目标是窥测真相,从中找到我们今天能借鉴的运动、感觉和观念。

谭:您经常说到书法研究与整个人文科学的关系,这个问题您一直萦绕在心中。

邱:我們从事的是一个领域的研究,研究深入下去,一定会涉及各个领域的问题,如心理问题、社会问题、存在问题、方法论问题、认识论问题等,这样你的阅读和思考会扩展到一个很大的范围。但是,在一个领域有所感悟,跟你在一个领域真正地深入并能就此发表意见,是完全不同的两件事。我写了不少读书笔记,但我不想在文章中轻易地谈论这些领域的问题。

文章增加一个与相邻领域有关的注解,对我来说都是一件需要慎重思考的事情。

谭:听过您讲课的人印象深刻,现场的即兴答问被人们当作轶事来传播。有些讲座长久地留在人们的记忆中。如在复旦大学所作的《当代书法研究中的方法论问题》,被沈语冰称为“历史性事件”。很多讲课的内容、影响都远远超出了书法和艺术的范围。它们汇合在一起,成为一个由书法而波及众多人文领域的个案。请问您是怎样做到这一点的?

邱:说来话长,还是用一个比喻吧。思考一个问题,就像在一块大理石上寻找细微的裂纹,你得挤进这个裂缝,在里面进行观察、研究,并顺着裂缝往前走—裂缝越来越狭窄,但你必须走下去,直到竭尽全力,无法前行为止—沿途还有许多分岔,你发现的岔道,还得一条一条摸过去。有的裂缝会被你撑大一些,那你便可以走得更远。如此而已。

谭:请您概括一下您在书法理论上所做的工作?

邱:总的来说,三个方面:视觉形式研究、人在作品中的表现、书法的文化性质。

谭:书法的文化性质其实包括许多重大的课题,如中国文献中的陈述方式、书法中泛化现象所带来的一系列文化特征。您从书法出发对中国艺术和中国文化诸多方面提出了自己的洞见。您一直相信书法理论将成为中国人文学科重要的组成部分,这些是不是可以看作您理想的实现?

邱:一位学者说过,人文学科的成就需要很长时间的检验。四十年当然是一段不短的时间,但我们的思考还在继续中,让我们一边做一边等待理想的实现吧。

三、艺术创作

谭:这里也揭示了您的书法、文字、水墨等作品的由来。

邱:一位艺术家的作品与他人的区别,可以仅仅在视觉上,也可以同时在更深的地方。

真正的个性,在才能的结构、呈现的样式、题材的处理、作品的意义等方面,都有特殊的要求,如何才能做到,需要感觉和智力的配合。

谭:您同时从事理论研究,书法、现代文字和水墨创作,还有诗歌写作,您是怎样在这些领域进行转换的?它们会有矛盾吗?或者,它们有什么共通的地方?

邱:为什么会同时做这些?其一,有兴趣,这些我都是由衷地喜欢;其二,我成长的环境没有给我任何许诺,所以我从来不把成功当作目标。十七岁进入大学,我已经明白,我唯一的目标,只能是尽力提高精神生活的水准。回首往事,那时我进行的似乎是一次生存的实验:一个人能够同时做些什么、到达什么状态。?

这些事情的共同之处,是敏感、自省的意识和能力,以及坚持你所能认识到的最高标准。

人们在学习的时候,必须把自己的感觉不停地引向深处。你开始感觉到的,大家都能感觉到;到了一定的深度,感觉越来越敏锐,越来越精细,而且随时会出现你意想不到的东西;随后,你的感觉越来越具有个人的特征,并逐渐形成你独特的感觉方式。学习就这样成为对自我的改造。那些伟大作品中的某些成分逐渐成为你潜意识里的要素。到底你吸取了哪些、深入到什么程度,无法细述,但是最后会以无法预计的方式反映在你的作品和文字中。

一件事能做到什么程度,首先是看你的学习能力。我对一切感兴趣的东西都会去认真对待。一做便有收获,这是很开心的事情。

当然,仅仅有热情是不够的,还需要天赋。所有的艺术,在深处要求于人的都是敏感、想象力、同情心、好奇心,对人性深究的欲望;还有对整个领域中杰作的热爱,寻找它跟自己的共同之处,寻找自己的不足之处,并找到弥补的办法。你在一个领域做过,在另一个领域就有经验了。

当然要集中一段时间去做,比如我写诗歌,集中两三年,最少是几个月。不同的领域也有冲突,冲突在于精力的分配。当你花了很多力量去读诗歌和诗歌理论,别的事情来了,这件事情得放下;下次你再要沉浸在诗歌里,很可能过去了多少年。当你花上一些时间,又会进去,而且这次进去和上次进去还真不一样。就在这样一种既矛盾又互相支持的情况下往前走。

现在除了记忆力,其他方面好像都有进步,对题材,对生活、语言甚至更加敏感。一个人,不到某个年龄,你根本就不知道,在这个年龄是怎么感受世界、怎么表达感受的。也许很多你想做的事情根本来不及做,但这没关系,必须保持你的欲望,变化就会来临。有人说过,那些伟大的人物似乎永远不会死一样。—里面包含着一种精神。他们根本不考虑生命的局限性。生命是有很大局限性的,但他们根本不把它放在眼里。

谭:您做的事情似乎都隐含着困难的挑战,比如书法创作、水墨创作。

邱:说是困难,其实问题只有一个:我与周围人们的做法总是不一样。我竭力寻找内心的那个声音,按它的指示去做。

第一次去看牛汉先生,他拿起我的诗稿就读,一边读一边说,与他读过的所有的国内的国外的诗歌都不一样。

书法,我觉得我一开始与人们的感觉就不一样,出发点—对传统的认识,就不一样。所以才会有后来的那些文章。对笔法、对章法的认识都是从那一点“不一样”开始的。获得的结论,离那个出发点已经很远了,但就是那个出发点,注定了结论的“离经叛道”。当然,经过这么多年的阅读,有一部分人接受了这些思想。

你应该感觉到,我与众人的感觉有多大的不同。不能指望从我那种对笔法、章法和字结构的感觉里,能生长出所谓“正常”的书法作品。

常规的认识无法鉴别真正新颖的东西。需要建立一个超越以往的认识,把我们引向创造之途的机制。如何建立,是否已经动工?—这是艺术领域共同的课题。

谭:请说说书法与当代水墨的关系。

邱:回顾历史,书法与绘画早已分离。所以问题变成:它们还能不能汇合在一起?在什么程度上、以什么方式结合?

艺术界通常的观点是,当代与传统是两个无法汇合的领域,人们只能各自去努力。

我不认同这种观点。给徐冰做的题跋,对我自己是一个启示。徐冰的作品是拼贴,我做的题跋是集句—与他的作品对看,一个后现代文本,确定文本的性质以后,书写的风格便很容易确定了:用传统风格书写,才能准确地表现主题—一个伪装成传统的题跋。能够用传统风格来做当代艺术,是我原来没想过的。我一直认为书法必须彻底改变自己的传统面目,才能进入当代艺术的范畴。

谭:您在绘画中坚持只用水墨,不掺杂其他材料的原因是什么?

邱:综合材料中有我很喜欢的作品。我不用水、墨之外的其他材料,是不愿让材料来掩盖水墨本身的困境和问题—各种材料的运用,大大丰富了水墨的表现力,但是水墨在这个时代还有怎样的可能性?如果材料改变,问题随即消失。

我要在最本质、最艰难的状况中探讨它的可能性。如在香港的个展“从西厢记到马蒂斯”,是我对水墨的一種思考和探索,想为水墨寻找在今天的可能性。

展览中有些作品显示出丰富的可能性。如《橘篮·马蒂斯第一组画 NO.2》,其中的色彩关系全部转为水墨关系—整个展览都是这样。但这件作品中,色彩的深浅、颜色与边廓的关系等全都被置换:白色的桌布变成了深灰,深色的水果变成了颜色最浅的白描。在这种变换中水墨呈现出从来没有出现过的关系,整幅作品的色调、对比也是一种全新的状态。这里显示了当代水墨的一种可能性。

用水墨笔触来改造木刻画的线条,看起来是传统内部的演化,但这也是没人做过的腾挪。表情、人体、盔甲、服装等与笔墨的关系,展示了一种新的可能。

这批作品利用前人的图式,仅仅在水墨手法上进行探索,这里有我的想法:如果构图改变,作品所获得的就可能是图式和水墨的综合效果,那么水墨的效果就不那么清晰。我在思考水墨独自的可能性。展览为此而设。其他展览再解决别的问题。

谭:但在您的某些作品里,我们看到了最地道的传统。在某些人看来,这里才出现了可以与古人抗衡的作品。您自己是不是有一个解释?

邱:我见过对我作品两种截然不同的评价:有人说一点不懂传统,有人说这里有传统和当代精神真正的融合。

这里涉及对“传统”的认识。我所有的文章几乎都表现出我对传统的认识。我与很多人的认识不同是分歧的原因。

我的做法是,不信陈说,不怕与前人观点不一致,从作品最细微处出发去认识传统,把它作为可靠的依据。除此以外的一切,都必须接受我的感觉和理性的审视,通得过的,遵照不误;通不过的,下功夫研究、思考,绝不迷信任何人、任何学说。对待生活中得来的感受,亦如此。

对作品的评判,人们更多根据个人趣味和社会上通行的惯例进行,对书法有认识的,对传统某个点有认识的,有,但很少见到有历史眼光的批评者。好作品和有意义的作品是两种不同的东西。

谭:请您说说理论与创作的关系。

邱:两者不能兼顾。一位创作者,理论修养主要靠学习,你不可能花那么多时间、心力去做出一套理论。你只能选择性地学习。读过很多创作者的文章,有可取之处,但很少有见到对一个方面、一个问题完整而严谨的解说。

我兼做理论和创作,是一个特例。所有理论和作品都要接受历史的检验。

在一个人身上,若找到了办法,理性和感性将互相促进,像一只双头螺线的螺钉,前进的速度加倍;找不到,理论与创作则是生死冤家。

艺术家与理论家的共同处是敏感、鉴赏力、判断力和历史感。

(作者单位:邱振中,中央美术学院中国画学院;谭振飞,自由撰稿人、设计师,现居北京)