盛世图景,归元致和

——世界文明新时代下的景德镇学与未来

姚若晗

(接上期)

三、“景德镇学”的学术思想与体系构建

盛世兴学,启文明道。

启文,旨在化人,以陶瓷文化开启当代雅致生活方式;明道,旨在兴业,以“景德镇学”指明中国瓷业复兴之道。在这个高屋建瓴的格局下,以“景德镇学”为代表的陶瓷文化体系的创立与发展,不仅可助力景德镇重塑世界瓷都形象与地位,更可使陶瓷文化血脉相连,重新擦亮中国文化的这张名片。

“景德镇学”要担当起瓷文化重塑的使命,其体系的构建首先应遵循两个基本原则:一是要着眼于未来,体现特色化人文发展与科学发展,“景德镇学”不是给中国瓷文化修史,更不是为景德镇陶瓷修史,而应更多关注与研究对现状的深入剖析与对未来的指导性;二是要拓宽研究视野,不可过多局限于器物文化与地域文化的研究,而应广泛深入研究景德镇陶瓷在人类文化生活中的地位、作用,并由此揭示人类文化生活方式和美的样式。

简而言之,景德镇学研究的重心是陶瓷文化与当代生活方式的内涵与外延。“景德镇学”的研究范围是既要研究景德镇与陶瓷,又不把研究范围局限于景德镇与陶瓷。正因如此,“景德镇学”的研究群体更不可局限于景德镇,而是在世界范围内集众合力,有了世界各地、社会各界精英人士的广泛参与,不仅有利于提升“景德镇学”的学术研究水平,也有利于“景德镇学”学术思想的广泛交流与传播。2017年5月,陶瓷文化领域的首个联合国教科文组织教席“陶瓷文化:保护与创新”申报成功并落户景德镇,这对于促进“景德镇学”学术体系的国际化研究与传播,都具有深远意义。

“景德镇学”最具价值也是最具挑战性的部分,是能否提出一种全新的学术思想,并建构一套全新的理论体系。

概括而言,与以往对景德镇的所有学术研究相较,“景德镇学”的学术思想应更多体现出系统性、广泛性、文化性、当代性以及与产业的融合性,不可一味钻进故纸堆皓首穷经,也不可徘徊在器物层面不及于道,更不可局限在地域层面以偏概全。在这一思想指导下,“景德镇学”是一种多学科的综合性的研究,其研究内容和范畴构成一个完整的体系。

“景德镇学”的核心内容,主要应包括以下几个部分:

1、“景德镇学”总论

系统总结景德镇文化领域的现状,有三大不足:

一是城市文化形象的高度不够,缺乏富有时代性的有广泛号召力的文化学术体系,在文化学术研究领域零散破碎,抱残守缺,真正有影响力的文化创新研究成果寥寥,真正有文化学术高度的学者和艺术家群体在本地稀缺,与国内外顶级学术群体又缺乏深度交流与密切合作研究,以至于景德镇在文化学术领域几乎没有话语权和号召力,绝大多数城市可以没有这个,但是对于以文化立市的景德镇而言,却是不可或缺的。

二是城市文化形象传播的广度不够,景德镇缺乏有广泛受众的权威媒体(包括传统媒体与新媒体),城市文化形象的对外传播力度小而散,更多是个人与民间小机构的自发性与商业性传播行为,难以达到重塑世界瓷都形象所需要的高度、强度与广度,其中一个重要原因就在于缺乏政府更有力的组织与引导。

三是至关重要的一点,景德镇的城市文化缺乏深度开发与整合,有广泛影响力的核心看点不够,有广泛知名度的瓷器品牌稀缺,有广泛号召力的文化艺术群体松散。形象地说,景德镇给人的第一印象就像是一片杂草丛生的野地,乍一看凌乱不堪,需要蹲下来拨开杂草才能看到很多颗错杂散落的珍珠,圆润璀璨,惹人喜爱,所以景德镇需要的首先是“修剪草地”,触目可见诸多亮点,也就是整体规划、综合治理城市形象;其次是把这些凌乱散落的珠子串成很多条精美的项链,也就是系统设计、精心打造成系列的核心看点,以文化旅游为例,大理、丽江等主打文化特色的旅游热点都得益于大体量的核心景区打造,尤其是古城区保护完整、规模宏大,能够吸引文化游客群体盘桓流连多日,与之相比,景德镇尚无整体规划打造的大手笔大体量核心景区,几乎都是零散的单一看点,缺乏看点集中、配套完善因而能够吸引游客留居多日的大体量核心景区,尽管近年来零星开发的重点景区如建国瓷厂、御窑厂、名坊园、陶溪川、三宝村等,文化景区数量并不少,但从单个景区的体量与配套的完善性来看仍有明显不足,仍然过于分散,不足以形成标志性核心景区,更不足以形成世界性的陶瓷文化中心。

景德镇陶瓷欲回归历史正位,再度成为中国与世界的陶瓷文明引领者,必先进行文化功能顶层设计,以“景德镇学”体系为学术基石,构建起新的陶瓷文化价值体系,并由政府倾力统筹协调,整合文化生产力主体独有资源,以重振陶瓷产业、重塑城市形象,集政企学界之合力,启文明道、归元致和,建树价值新旗帜,重铸瓷都新辉煌。

改革开放已三十余年,国人开始餍足物欲驱动型消费,市场与文化逐渐趋同,文化消费需求上升,而陶瓷正可主导高端消费的精神气质,更有一带一路风云际会、气象一新,此可谓得天时;景德镇拥有辉煌千载的制瓷历史,有博大精深的陶瓷文化,更有全世界唯一保存完整的陶瓷文化产业资源体系,此可谓拥地利;景德镇还有极高的城市知名度,拥有13亿中国人对陶瓷文化的特殊情感,有全球粉丝团的雅好需求,以及遍布世界的文、商、艺、媒同道者,此可谓具人和。

天时地利人和皆具,重塑景德镇乃至中国陶瓷文化的复兴,核心点就在于政商学界合力,并以文化事业与文化产业为先导。

为文化立心,不可无学府;为产业立命,不可无智库。景德镇拥有全球最完善的陶瓷产业配套能力,并高度集中了全国的陶瓷科研与文化机构,三所三院声名远播,业界精英人物多出于此,联合国教科文组织唯一的陶瓷教席亦于近期花落景德镇学院,并由“景德镇学”学科创建人陈雨前教授领衔。倘能在政府主导下,以专业高校为核心依托,联合各界精英,构筑长效智库,则可长期固守瓷业精神文化领地,并为景德镇瓷业发展持续注入文化、艺术、技术、管理、创意等活性因子,鼎助景德镇保持丰沛后劲。

在一带一路的发展背景下,景德镇的城市重塑必然是以文化重塑为核心,这也是“景德镇学”学以致用的一个切入点,更是“景德镇学”体系不可或缺的时代内涵。

该部分为“景德镇学”的学术总纲,主要阐述“景德镇学”提出的背景、目的、意义及研究对象、范畴与方法等方面内容,阐明景德镇学的学术概念及其内涵与外延,并揭示其创新思想、架构体系与价值体系。

关于这部分内容,在2004年景德镇置镇千年之际,陈雨前教授撰写并出版的《景德镇之魂》一书中已经构建了基本的轮廓,自此之后的十余年来,世界政治经济文化的格局又经历了极为深刻的变化,尤其是在中国新一代领导人倡导的“人类命运共同体”这个旷世大命题下,“景德镇学”应承载更重大的文化使命、具有更深远的历史意义,并可赋予其更丰富的内涵与更宏大的外延。

2、“景德镇学”与瓷道文化研究

形而下者谓之器,形而上者谓之道。中国文化中的生活哲学,强调器以载道。

瓷器,承载的是生活之道、人文之道,融会的则是富有不同时代精神内涵的文化生活方式。自瓷器诞生以来,在中国历史的各个时期,无分贵胄黎庶,瓷器都是中国人日常生活中无处不在不可或缺的器物,也正因如此,以景德镇为代表的中国瓷器才誉满天下,并在世代相续中逐渐成为中国器物文化的最典型代表。

首先是在器的层面,要系统研判中国各地名窑与名品,从材质、装饰、造型及烧成等诸多方面,研究景德镇陶瓷的技艺与文化演进史,并探讨各阶段所呈现的技术与文化特征。主要包括从坯釉材质与成型烧制技术、装饰手段与风格、文化题材与艺术创新等多个角度,研究景德镇陶瓷材质的特性及其表现力,并运用现代产业经济理论和管理理论,从中、微观层面对景德镇陶瓷技术经济与文化史进行系统研究。

瓷道文化是“景德镇学”研究的核心内容之一,是对器物文化的升华,主要从景德镇陶瓷的材质、工艺、装饰、造型、风格和样式、器型、功用等器物语言中,研究和诠释人们的社会生活、审美意识及时代变迁的轨迹,从陶瓷物质文化的研究中阐释陶瓷器物与中国人的生活方式、器物思想和审美情趣等,并从中探寻景德镇陶瓷与宗教、礼制、音乐、舞蹈、绘画、书法、文学、哲学、饮食、养生、民俗及建筑等文化形态的关系,合理定位景德镇陶瓷在中国文化中的地位与作用以及景德镇陶瓷与中国文化的关系。

千年瓷都的辉煌历史,为景德镇遗存了极为丰富的陶瓷文物与文献,现当代的产业实践与广泛的国际学术研究交流,又为陶瓷领域创造了丰硕的研究成果。现实的研究需要从历史的研究中获得有益的借鉴,以不断创新研究方式与方法,因此,从这些陶瓷文物与古今陶瓷文献入手进行系统深入的研究,对陶瓷历史文化的传承与创新具有不可替代的作用和意义。

3、“景德镇学”与瓷都文化研究

景德镇是历史文化名城,更是无可争议的世界瓷都,甚至在欧洲的一些古地图上,仅仅标注了西安、北京与景德镇三个最具知名度的中国城市,可见景德镇在世界范围内影响之深远。对于瓷都文化的研究无疑也是“景德镇学”体系的一项核心内容,其历史沿革、地理环境与民俗文化等只是景德镇地域文化研究的表层,深层的研究则是景德镇独特的文化精神及其成因。

在文化精神层面,创新与包容是景德镇地域文化最本质的特征,也是其内核与灵魂。景德镇是有“草鞋码头”之称的移民城市,类似于上海、深圳,包容性是移民城市非常突出的文化特质,包容意味着较少排斥与压制,也就为创新提供了更为宽松的环境。

景德镇的创新力量大多来自外力驱动,在古代,官窑是景德镇最重要的创新驱动力量,从文化、艺术、技术等多个方面的创新带动了景德镇瓷业的全面繁荣与发展,而在当代,来自国内外各地的文化艺术群体则是最重要的创新驱动力量,依托外来的文化艺术创新力量,景德镇一直保持着在艺术瓷领域的领先地位,但景德镇同时也是开放包容与因循守旧的矛盾共同体,改革开放以来,景德镇的产业发展观念未能与时俱进,在技术创新与商业创新领域乏善可陈。

该部分研究的重点是“景德镇学”与瓷都文化之间的关系,并揭示“景德镇学”对重塑“世界瓷都”这一地域品牌形象的重要意义。

4、“景德镇学”与景德镇陶瓷产业文化发展研究

景德镇以瓷业独撑一城逾千年,形成了极其丰富的产业文化体系,包括极富特色的码头文化、工匠文化、商贾文化、作坊文化、里弄文化、行帮文化等。这些文化特性与历史遗存形成了景德镇独特的城市风貌与习俗,深入研究景德镇陶瓷产业文化及其成因,不仅可挖掘其文化价值,亦有助于合理规划未来发展。

中国人与陶瓷的特殊情感是在千万年的生活接触中沉淀下来的,融入生活才能深入人心。设计文化创意产业的创新模式,其要旨在于让陶瓷文化创意融入当代生活方式,并创造当代人文价值。大而言之,文化创意产业提供给顾客的不再是产品,而是生活方式,是注入了当代文化内涵的生活方式。从被动迎合到无间融入,再到主动倡导某种生活方式,正是陶瓷文化创意产品题中应有之义。

在新的时代背景下,雅生活方式与文化群体正成为陶瓷的高端化发展依托,构建景德镇陶瓷文化与当代雅生活的关系是“景德镇学”的一项重要研究内容,可探索引进一流陶瓷艺术家、一流生活方式并以此对接主流文化城市经典场所的发展模式,同时借助具有国际影响力的传播手段制造景德镇脉冲,推波助澜,建立陶瓷文化新的生活思考。

景德镇陶瓷文化产业的重振,要旨在于如何将文化与产业从断裂到血脉相连的重新融合,构建起陶瓷文化与产业的新型关系,这需要依托国家文化品牌塑造、文化消费市场满足与文化市场利益分享三个支点,将景德镇升华为当代陶瓷文化的载体,建立市场、文化、社会一体的产业化机制,按产业化规律,做文化的大事,以文化为先导,带动产业升级。

具体而言,应在各级政府扶持下,借助国家文化品牌的传播力,以兴建陶瓷创意产业园为龙头,进行合理规划与布局,重点建设陶瓷创意设计工作基地、陶艺家创新文化交流中心、陶瓷创意培训基地和国家陶瓷创意展示中心,深度整合国内外陶瓷文化资源,建立以景德镇为根基的一批文化产业品牌,聚焦当代陶瓷文化消费市场,在景德镇修复精英审美,在文化地域的再造中传播品牌,在当代生活和陶瓷技术间发现时代需求,在市场竞争之中创造新的价值空间。

该部分研究的重点是“景德镇学”与产业文化之间的关系,并揭示“景德镇学”对景德镇城市发展尤其是产业文化发展指导的重要意义。

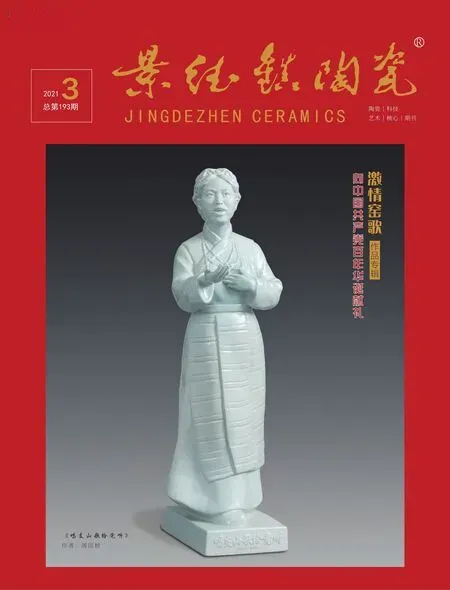

(明清御窑厂,造就景德镇瓷业辉煌)

5、“景德镇学”与官窑文化研究

无官窑,则无景德镇。景德镇瓷业的历史巅峰,无疑立足于官窑。

景德镇是元明清皇家瓷厂所在地,中国的官窑制度在此延续了632年,景德镇由此拥有烧造时间最长、规模最大、工艺最精湛的官办瓷厂。

官窑对景德镇之绝大助力,源于其制度、生产与审美的特殊范式。从最高统治者的参与、国家级人才的主导,到官窑制度的执行力与生产要素保障、荟萃天下良工殚精竭虑的劳作,再辅以得天独厚的地理环境与物质条件如优质高岭士等,天时地利人和兼具,景德镇正是由此确立了无与伦比的制瓷优势,并富集了取之不尽的文化沉淀。

官窑范式之要,一曰专,二曰精,三曰美。

专——官窑之制度特征。

官窑制度是皇权体制的缩影,涵盖专享、专营与专样三个层面。

专享是封建等级制度的集中体现。官窑产品,特别是所谓“正色”产品,一般不能用于市场交换,而且,由于官窑瓷器的使用范围局限于宫廷,非奉旨或赏赐,虽皇亲国戚重臣亦不得擅自使用或仿烧,否则将治以重罪。如清代规定,御瓷上的龙纹必须画五爪龙,只有皇帝可以任意使用,而皇室其他成员则要按规定使用,皇太后、皇后的餐具可用全黄釉装饰,贵妃用里白外黄的,一般妃子则用黄地绿龙,嫔用蓝地黄龙,贵人用绿地紫龙。更有官窑瓷器忝列庙堂重器,以为祭祀天地、鬼神、祖宗之礼器,如《大明会典》载,明嘉靖九年起定“方丘黄色”,即黄釉器为祭祠地神之物,瓷器形制,规范森严,不可僭越。凡此种种,皆为专享,以彰显特权。

官窑由官方营造并主持烧造,官窑的烧造场所甚至部署专门的军队把守,即使是当地官员也难以接近,是为专营。皇宫内还派出内官对官窑进行直接管理,如清代就有四位著名的督陶官郎廷极、臧应选、年希尧、唐英,其中郎廷极贵为总督,亦兼管窑务,其创烧的郎红釉等名品至今仍为瓷中极品,而最杰出的督陶官无疑是唐英,唐英于雍乾盛世时任职督陶官长达27年,其人惊才绝艳,诗文书画无所不能,精研瓷艺匠心独运,掌管窑务恪尽职守,“唐窑”名品冠绝一时,迄今仍被国内外藏家热捧,堪称中国制瓷史上的标志性人物。唐英修撰的《陶务叙略》《陶冶图说》《陶成纪事》《瓷务事宜谕稿》等著作,更是有别于历代文人墨客对陶瓷的感性描述与零散记载,而是极具系统性、专业性,为中国陶瓷文化留下了极其珍贵的史料。

关于专样,如《大明会典》记载:“明承元制,凡朝廷烧制瓷器,必由内府定夺样制,”其所谓“样制”除了要求官窑瓷器在器形、规格、釉色、纹饰等方面纯正、规整以外,风格也要求统一,有些皇帝如雍正、乾隆等甚至亲自设计瓷画纸样,史载乾隆帝即曾亲自在御瓷上镌留“乾隆御览之宝”,慈禧太后亦曾亲自设计其“大雅斋”专用瓷器图样。上有所重下不敢慢,官窑瓷器具有钦命督办的性质,用心之专、出品之精、检校之严也就是应有之义。

精——官窑之生产特征。

简而言之,即精良原料、精湛技艺、精英荟萃与精制苛选。

在皇权至高无上的年代,普天之下莫非王土,因此,官窑能够强制占有或垄断优质的瓷土和原料(如名贵青料苏麻离青、优质原料麻仓土等皆为官窑所垄断),劳役天下的能工巧匠(如始于元代的“匠籍”制度,明代御器厂更为实行严格的衙门式管理),而且控制釉料和制瓷工艺(如色釉珍品茶叶末釉即称为厂官釉,民间不得仿制);同时还可不计生产成本,精制苛选,号称百里挑一,从考古发掘成果和拍卖行历年来的拍品来看,官窑器不能有一点瑕疵,在烧成后即使发现有芝麻大的缩釉点,也会被打碎并就地掩埋。这种对于工艺和原材料的极致追求,对于能工巧匠的强力支配,正是官窑瓷器制作精良之因由。如康熙年间养心殿造办处集聚国内最优秀的工匠,甚至荟萃众多西洋艺术家(如郎世宁),他们在皇帝授意并关注的氛围中参与瓷器研发制作。如传世工艺的巅峰之作珐琅彩,即是由景德镇御窑厂精制白胎解送京师,由宫廷画师在养心殿完成后续彩绘装饰。当瓷与一时一国的艺术核心人才群落紧密相连,精品新品源源不绝也就顺理成章。

美——官窑之审美特征。

官窑审美之要旨,是以呈色纯正、质感细腻、格调高雅、寓意吉祥为价值准则,可概括为美尚正色、美尚细腻、美尚高雅、美尚瑞意。

美尚正色官窑瓷器崇尚纯然正色,并因此创制了许多美轮美奂的色釉装饰技艺,正色之器,方为尊贵之选。

美尚细腻历代官窑对于细腻华贵风格的推崇是一以贯之的,几乎所有的官窑瓷器都装饰有极尽细致的形象。

美尚高雅中国的统治阶级往往是文人士大夫的代表,因此,官窑瓷器表述的必然是中国古代宫廷文化与雅文化的美学理念。

美尚瑞意图必有意,意必吉祥。官窑瓷器崇尚寓意,为了迎合统治阶级的审美趣味,装饰题材多集中于具有吉祥含义的内容上。

官窑器完全服从和服务于皇帝的喜好和兴趣,上有所好下必甚焉,以皇帝为代表的贵族审美取向即为举国圭皋,以传承至今的官窑瓷器为据,即可窥见当时的政治与文化取向。如元代大量生产的青花和卵白釉产品可以说明史书中记载蒙古族“青白相尚”的民族审美特征,而青花装饰中大量的汉族历史故事与精湛灵动的文人画技也反映出汉族文人群体从事瓷业的历史现象;明代永乐年间官窑瓷器中多见阿拉伯银器造型的特点反映出此时皇帝随着郑和下西洋的成功对异域文化风情的推崇,而宣德一朝的官窑瓷器多见书画装饰纹样则映衬了此时皇帝对于文人书画的热爱,之后“成化无大器”的特征则表现出皇帝细腻秀雅阴柔的审美取向;清代康熙官窑整体表现出的硬朗之气反映了皇帝本人的气质及其对于阳刚之美的推崇,雍正粉彩在官窑的迅速发展则反映了皇帝对于精细柔美之感的偏好,乾隆一朝的官窑瓷器极尽繁缛堆砌之能事,并且融合了众多的西洋装饰风格,也折射出乾隆皇帝对于西方文化和“以繁为美”的宫廷文化的热衷。

对中国古代官窑历史规律进行总结,可概括为“盛世官窑兴,乱世官窑衰”。

宋代是官窑的形成期,北宋五大名窑和南宋官窑都取得了较高成就;元代是官窑的过渡期,浮梁磁局的设立奠定了景德镇作为瓷业中心和官窑标杆的地位,同时元代瓷器开始大量出口,扩大了中国瓷器在世界上的影响力;明代是官窑的成熟期,御器厂的设立促使景德镇成为无可争议的世界瓷都,同时明代瓷器也统治了世界;清代是官窑由盛转衰的时期,康雍乾三朝的官窑成就达到了瓷业的顶峰,但晚清国力的衰落不仅使景德镇这一世界瓷都和官窑标杆的辉煌逐渐褪色,也使整个中国瓷业失去了统治世界的地位。

如此大费笔墨对官窑文化进行系统研究,不仅是因为官窑的特殊性以及对景德镇发展的决定性影响,更因为官窑也是民窑的标杆与产业的龙头,是瓷业发展的核心推动力之一,同时也是丰富多彩的瓷文化体系中最绚丽的篇章。中国历代官窑的鼎盛时期,均开创了同期民窑的黄金时代。而以景德镇为代表的中国瓷业近代的衰落,正是始于官窑的没落导致的标杆缺失。

传统意义上的官窑早已随着皇权专制时代的远去而不复存在,现代意义上的红色官窑也随着计划经济体制的变革失去了存在的依据,在当代社会背景下,官窑的本质内涵必然发生深刻的变化。

对于当代官窑的定义,首先应当摒弃“唯形式论”而直陈本质,而在本质上应当强调的是古代官窑瓷器足堪传承的精神属性与价值考量,同时还要具有扬弃意识,尤其要结合当代社会文化背景改变其创制宗旨,赋予其新的时代内涵,从器物文化的角度真正体现出新的文化自信。

景德镇之历史辉煌,立足于以官窑为标杆而拉动的瓷业全面繁荣之上,欲重振景德镇瓷业,亦必先发扬新官窑精神、扶持当代国瓷,并以当代国瓷引领景德镇陶瓷文化产业的升级。

古代官窑虽是皇权体制的产物,但官窑瓷器的核心价值并非依附于皇权,而是在官窑制度的推动下使官窑瓷器自身具有当时最高的艺术和生活价值,从而成为中华民族文化中最有代表性的瑰宝之一。官窑制度的优势,在于可借助皇权集聚举国之力,发挥体制内最大动力,而官窑的核心精神,在于追求极致,以极精极美极新为要务。当今所谓新官窑精神,乃去芜存菁与时俱进,创造更精更美更新的当代国瓷以提升这个时代的文化生活品质。

创立当代国瓷,要旨不在于选择何种制度形式,而在于选择合理可行的文化路线与市场路线。

就文化路线而言,当代国瓷旨在弘扬新时代下的官窑文化精髓,去芜存菁地传承官窑的制瓷理念,并以陈设瓷、日用瓷为突破口,锐意于官窑文化价值的创新:一是以体现当下时代精神为目标,依据中华民族的人文精神,运用现代艺术语汇开展陶瓷艺术创新,同时探索陶瓷材料新的艺术表现语言;二是在传承传统官窑文化精髓的基础上,深入研究传统陶瓷生产、制作方法和技艺,以发展和提升传统陶瓷工艺为目标,体现我国陶瓷技艺发展脉络和走向,提出创新性的艺术构想,创作出富有民族文化特色与时代特征的当代国瓷产品;三是深入研究官窑瓷器的本质特征与价值规律,构建当代国瓷的价值体系,并从理论角度提出当代国瓷产品价值衡量的方法与标准。

就市场路线而言,在当代社会文化与制度背景下,深入研究当代人的生产和生活方式及其变化,洞察当代人的使用需求与审美取向,采取工业化大生产与个性化艺术创作相结合的方式,努力协调功能、审美、物质技术条件等因素的相互关系,同时研究具有时代先进性的制度安排,探讨与企业、市场紧密结合的当代国瓷产业化运作机制,将文化创意的价值转化为产品与品牌的市场附加价值,并借以扩大中国陶瓷文化在世界范围内的影响力。

该部分是“景德镇学”体系的核心部分之一,主要对官窑的形成和特征与管理模式及其历史地位进行研究,揭示官窑文化对景德镇形成瓷都地位的主要作用和深远影响,以及对当代国瓷以及景德镇地域品牌打造、陶瓷创作和管理的启示。与此同时,也对景德镇不同历史时期的民窑和民窑文化进行系统研究,揭示民窑的历史地位及其影响,与景德镇官窑文化进行比较研究,探寻二者之间的密切联系和各自对形成景德镇瓷都地位的作用,尤其是如何建立当代官窑的理论体系,并以此指导在新的时代背景下陶瓷文化创意产业的良性发展。

6、景德镇学与国际经济文化发展格局研究

瓷器曾经是中国的代名词,也是中国文化传播最为深远的物质载体。不仅要以“行于九域,施及外洋”为主线,研究在历史上景德镇陶瓷的传播路线、方式以及景德镇陶瓷对世界产生的巨大影响,展示景德镇所以称都的魅力所在,揭示“景德镇”这一世界级品牌的成因,更要注重文化传播的当代性,将景德镇陶瓷文化置于全球化的大背景中去研究其价值传承与伟大复兴之道。

尤其值得研究的是,国际经济文化发展格局正在发生深刻的变化。

2013年9月7日,习近平主席在哈萨克斯坦发表重要演讲,首次提出了共同建设“丝绸之路经济带”的倡议;2013年10月3日,习近平主席又在印度尼西亚国会发表重要演讲时明确提出共同建设“21世纪海上丝绸之路”。

一带一路倡议主要面向历史上与中国经济文化长期互通融合的广大区域,中国将高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。文化产业在这一发展愿景中承载着重要使命。

景德镇作为后期丝路(宋代以后主要为瓷路)的重要起点与影响世界的历史文化名城,也迎来了千载难逢的复兴契机。

一带一路的宏大构想无疑与中国迅速提升的国力背景以及在国际博弈中的整体布局密切相关,同时也有促进国内消化产能、经济转型、产业升级、深化改革的综合考量。

一带一路横贯全球最具经济实力与活力的欧亚大陆,这也是历史上中国的经济与文化曾经产生过广泛影响力的区域,在当今之世再度承载起中华民族伟大复兴的梦想,并非历史的巧合,而是历史的必然。

过去的二十年,欧美的制造业空心化给了中国经济崛起的巨大空间,中国借此发挥优势积蓄力量,而有今日之蓬勃气象。

然而,大国崛起不仅要以经济为基础,还要以政治军事为保障,并以文化输出为标杆。纵观世界近现代史的发展变迁,国际竞争的主旋律一直是东西方文化的博弈,无论东风压倒西风还是西风压倒东风,皆不外乎文化博弈之因果,而铁律之一就是主流文化主导价值标准,产业强盛与文化强势互为表里,文化创意产业就承载了国家这一发展战略的重要使命,对于一带一路沿途的具有文化产业资源优势的城市,更是意味着巨大的市场潜力与发展机会。

综上所述,一带一路能够给景德镇带来的最大机会就是市场,尤其是文化产品消费市场,而丝路聚变的共振经济将不断激活并放大这一市场。

一带一路给景德镇带来的另外一个重要机会是丝路城市之间广泛的交流、学习、合作、共振与分享。学习能力与学习机会对任何个人、组织包括城市都至关重要,尤其是对改革开放以来很多方面相对闭塞因而整体发展滞后的景德镇而言,意义尤其重大,有利于开拓城市的发展视野,借鉴更多的发展模式,并借助深度参与一带一路的机会,扩大城市的影响力和提升城市的竞争力,与世界深度对话并重塑世界瓷都之机,庶几在此。

关于这一部分的研究,应成为“景德镇学”体系中极富时代性、国际性与发展指导性的学术创新点。

四、结语

西方主导世界的两个世纪以来,尤其是苏联解体美国一超独霸之后,世界文明的格局失去了制衡的力量,以所谓普世价值为内核的西方文化依托强大的政治军事经济力量领导世界,却给世界带来了诸多不安定因素。

自古以来,中国的哲学观就是崇尚自然之道,强调阴阳平衡,相生相克,无论儒释道乃至中医理论,其文化根性都是信奉和而不同,更擅包容融合,这是中华文明永不断代的根由,也决定了中国必将在世界文明重归平衡乃至实现大同中承担起最重要的使命。

多难兴邦,实干兴邦。中国近代以来遭受的深重苦难,驱使中国以积极、谦卑、开放的心态不懈努力,从世界各国优秀文化中汲取养分,并与中国传统文化的精髓融合创新,在实践中不断总结提高,形成了建立在强大国力根基上、内涵不断深化、形态不断创新的当代中国文化价值观新体系。

中国的文化自信,正源于此。中国文化的输出,也需要在国际社会发出自己的文化强音,树立当代中国的文化形象,讲好中国的故事,而瓷器就是源于中国的世界语言,是与世界对话最悠久、交流最广泛的中国文化标识,瓷器的故事就是全世界听得懂又有亲和力的中国故事。

今日景德镇,瓷文化之魂犹在。千年窑火铸就了景德镇深厚的文化底蕴,陶瓷文化气息与精灵不仅反映在其生产的瓷器本身,也同样弥漫在这座古城的每个角落,构成了瓷都独特、珍贵而完整的文化产业资源体系。

思接千载,视通万里;瓷道不孤,盛世图景。

穿越人文之畛域,承载复兴之使命,必根植于文化自信。中华民族正在开创新的历史纪元,曾经代表中华文明一脉的景德镇之重塑,亟待“景德镇学”体系夯实文化思想理论根基,这对于建设文化堡垒城市、推动中国瓷业的发展与促进中国陶瓷文化的伟大复兴,乃至国家文化发展战略的实施,均具有极为重要的价值和深远的意义,也将在世界文明史上续写新的光辉一页!