我国作物秸秆资源时空变化特征及其影响因素分析

冉继伟 ,宋变兰,田彦芳,黄敏,吴伟杰,武栋,邬磊*,张文菊

(1. 武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北 武 汉 430070;2. 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所,北京 100081;3. 航天建筑设计研究院有限公司,北京 100071)

近年来,秸秆资源盈余量不断增加,秸秆资源浪费和污染问题越来越受到世界各国的关注[1]。农作物秸秆资源一直以来是农业生产的宝贵资源,对于秸秆资源的高效利用,一定程度上可以缓解秸秆资源浪费和污染[2];秸秆资源量变化受多种因素的影响,其中受播种面积的影响最大;通过解析秸秆资源变化特征和影响因素,对于实现农业生产布局和结构调整具有重要现实意义。

目前,国内外学者对秸秆资源的合理利用涉及到其秸秆资源利用方式、评价体系和存量分布等诸多方面。Tritib和Shabbir[3]通过对秸秆资源特性的调查,发现秸秆资源相较于其它生物质更适用于取暖和供电;田宜水[4]等通过调查与分析秸秆资源,提出了秸秆资源评价指标体系;Wilson等[5]通过分析秸秆资源能源化影响因素,提出了政策改变可以增加能源作物产量;霍丽丽等[6]通过核算中国农作物秸秆资源量,阐明了秸秆资源“一主多元、农用优先”综合利用途径。在区域秸秆方面,杨艳丽和张培栋[7]通过估算山东省秸秆资源量,阐明了山东省秸秆资源整体呈现“西密东疏、西丰东贫”的分布特征;秸秆资源的合理利用不仅可以缓解秸秆焚烧带来的环境问题,还可增加农民的收入,促进农业可持续发展。基于上述研究,目前仍缺乏秸秆资源在国家、区域、省(直辖市、自治区)三种尺度下的时空分布特征及其影响因素方面的研究。

秸秆的存量状况与耕地(播种)面积密切相关,种植结构的调整引起的秸秆资源的空间变化也因此备受关注[8-9]。开展农作物秸秆资源和播种面积的分析和评估研究,将对我国农作物种植结构调整提供有力的科学依据[10-12]。本文通过整理《中国统计年 鉴》《中国农村统计年鉴》近20年(1999—2018)31个省(直辖市、自治区)的农作物(粮食作物、油料作物和经济作物)的产量及草谷比,分析不同区域秸秆资源量的时间变化和空间变化及影响因素,以期为区域秸秆高效利用提供参考,为国家农作物种植结构调整的政府决策提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究的作物播种面积和产量数据均来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》(1999—2018)。农作物包括粮食作物(水稻、小麦、玉米和谷子)、油料作物(豆类、花生、油菜和芝麻)和经济作物(薯类、棉花和麻类),但未包括蔬菜、瓜类、糖料等种植或加工剩余物。播种面积数据 主要包括上述粮食作物、油料作物和经济作物在全国各省(直辖市、自治区)对应的播种面积。本研究所涉及的数据均未包括香港、澳门和台湾3个行政区。

1.2 参数设定

各种作物秸秆资源量通过籽粒的产量与草谷比进行估算。由于草谷比受作物类型、地形、气候等多种因素的影响,因此不同文献中估算所得中国农作物秸秆资源量差异较大。基于此,本研究在整理、分析大量文献资料时,采用加权平均得出不同地区草谷比取值(表1)。本研究收集系数采用毕于运 等[13]、李书田和金继运[14]、谢光辉等[15]研究所得的可收集系数进行相关计算。

1.3 区域划分

农作物秸秆分布区域按照中国粮食主产区划分:东北地区(黑龙江、吉林和辽宁)、华北地区(北京、天津、河北、河南、山东和山西)、长江中下游地区(上海、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南和江西)、西北地区(内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海和新疆)、西南地区(重庆、四川、贵州、云南和西藏)和东南地区(福建、广东、广西和海南)。根据上述区域划分计算出对应区域农作物秸秆资 源量。

1.4 分析方法

农作物秸秆资源量计算方法为:

式中:PM为区域内农作物秸秆理论资源量,Qi为第i种农作物产量,ri为第i种农作物的草谷比系数(下同)。农作物可收集资源量计算方法为:

式中:N为区域内农作物秸秆可收集资源总量,Ki为第i种作物的可收集系数。本研究中所提到的秸秆资源量均是可收集资源量。

2 结果与分析

2.1 秸秆资源构成与增长态势分析

整体来看,我国秸秆资源总量整体呈现出稳步增长趋势,秸秆资源量从1999年的4.7亿t增加到2018年的6.5亿t,年均增长率为1.7%(图1)。秸秆资源以水稻、小麦和玉米秸秆为主,占秸秆总量的82.3%~88.3%。其中玉米秸秆资源量随时间波动变化最为明显,从1999年的1.5亿t增加到2018年的2.8亿t,年均增长率为3.4%;小麦秸秆资源量年均增长率为0.8%;水稻秸秆资源量年均增长率为0.4%。除了三大作物外,其它作物(谷子、油料作物、经济作物)秸秆资源量变化较为稳定,占秸秆资源总量的11.7%~17.7%,不同作物之间存在一定的差别(图2)。结果表明,水稻、小麦和玉米秸秆资源仍是我国农作物秸秆资源的主要来源。

不同地区秸秆资源量也存在明显差异,华北和长江中下游地区可收集秸秆资源量最多,占全国可收集秸秆资源总量的51.3%~58.7%,其中华北地区秸秆资源量较大,占全国可收集秸秆资源总量的26.0%~30.6%,而东南地区秸秆资源量占比较小,仅有2.6%~5.3%。从时间变化区域来看,近20年来,华北地区农作物秸秆资源量增长最快,从1.3亿t增加到1.8亿t,增长了41.4%。然而,东南地区农作物秸秆资源量呈现明显下降趋势,降低了30.5%,主要是由于该地区经济较为发达,经济作物种植占比大。由此可见,中国农作物秸秆资源量占比主要分布在华北和长江中下游地区,出现这种结果的原因可能有国家对13个粮食主产省区政策倾斜、农作物主要分布地区的气候因素适应作物生长[16-18]。

2.2 主要农作物秸秆资源时空分布

全国水稻秸秆资源量主要分布在长江中下游地区(图3),近20年其占比稳定在57%左右。东北地区水稻秸秆资源量增长最快,水稻秸秆资源量占比从1999年的8.3%增长到2018年的16.6%,其中以黑龙江省的水稻秸秆资源量增长幅度最为显著。然而,东南地区水稻秸秆资源量在近20年间呈明显的下降趋势,至2018年其水稻秸秆资源量占比已降至7.5%。全国小麦秸秆资源量主要分布在华北和长江中下游地区,且河北、河南、山东、江苏和安徽5省小麦秸秆资源占比较大,其中,小麦主产省河南的小麦秸秆资源量从最初1999年的1 995.9万t增加到2018年的3 138.1万t,增长了57.2%。就玉米秸秆而言,近20年华北地区玉米秸秆资源量占比最大,其次是东北、西北、西南和长江中下游地区,东南地区占比最小。东北地区是全国大豆秸秆资源量主要分布区域,近20年来呈增加趋势,从最初1999年的397万t增加到2018年的528万t,增长了33.0%。结果显示,全国水稻、小麦、玉米和大豆秸秆资源的时空分布差异显著,主要原因可能是由于当地经济发展模式差异和种植结构调整引起的。

2.3 主要农作物秸秆资源量结构变化

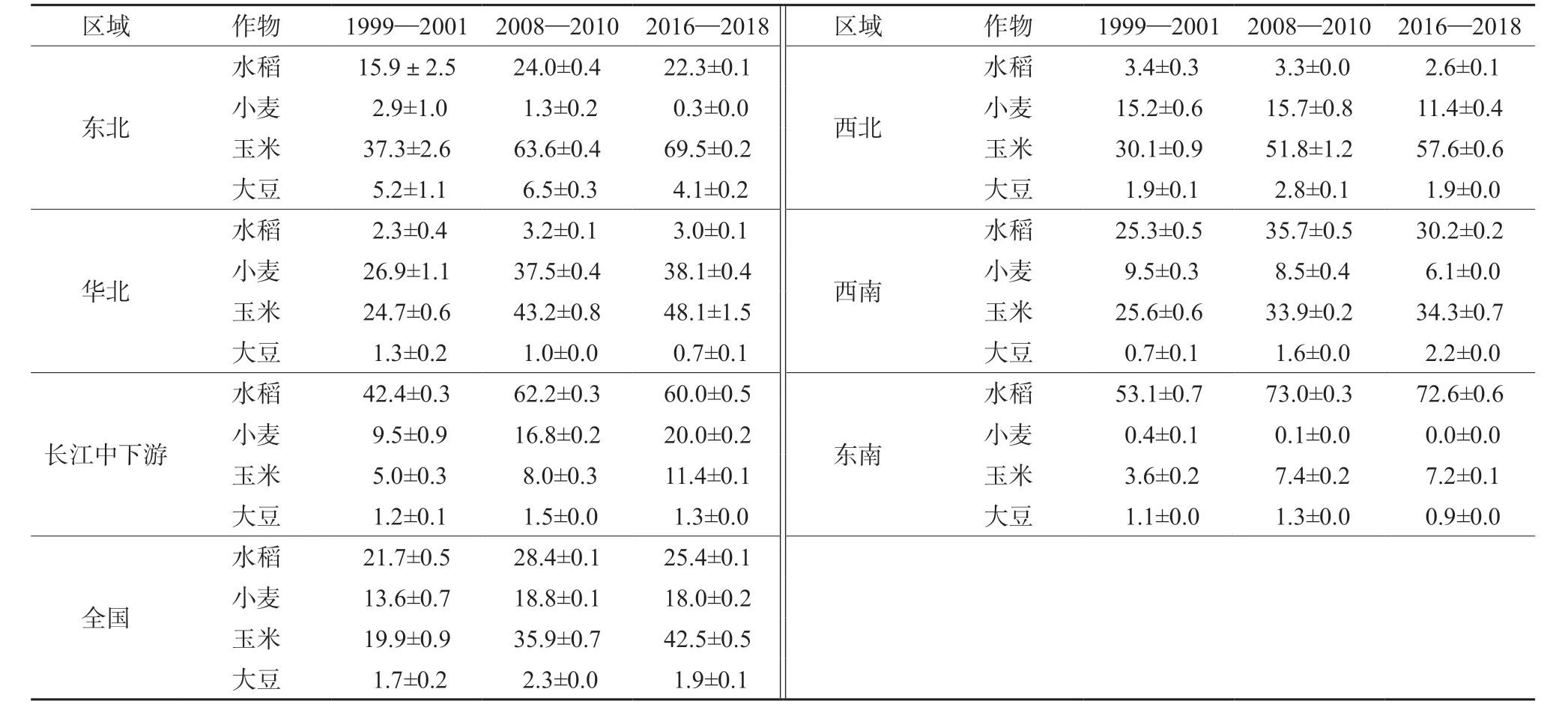

全国水稻、小麦和玉米的秸秆资源量比例均有所增长,其中玉米秸秆资源量比例增长最快,从2000年前后(1999—2001年)的19.9%增加到近期(2016—2018年)的42.5%(表2)。从区域分布来看,东北、西南和东南地区水稻和玉米秸秆资源量所占比例呈连年上升态势,其中东北地区玉米秸秆目前占该区域总秸秆资源量的比率接近70%,是该地区最主要的作物秸秆类型,其次是水稻秸秆(22.3%)。华北和西北地区小麦和玉米秸秆资源量占比均有所增加,华北地区小麦(38.1%)和玉米(48.1%)秸秆资源量所占比重较大;西北地区玉米秸秆占比最大,为57.6%。综上所述,从2000年前后到目前不同区域秸秆资源量占比大的农作物所占比例逐年增加,而对应的其它农作物秸秆资源量比例逐渐降低;造成这一结果的主要原因是农业部出台《优势农产品区域布局规划》,提出优化农业区域布局,进一步发挥好农业区域比较优势,推进农业区域化、专业化发展。

表2 主要农作物秸秆资源量占对应区域农作物秸秆资源总量比例变化(%)Table 2 Changes in the ratio of main crop straw resources to the total crop straw resources in the corresponding region

2.4 农作物播种面积构成和分布

全国农作物播种面积从1999年到2018年呈先减少后稳步增长的变化趋势,且历年来以水稻、小麦和玉米所占的播种面积最大(图4)。从1999年到2003年,全国播种面积从1.25亿hm2降低到2003年的1.13亿hm2(图1),降低了9.3%,而后播种面积逐步增长到2018年的1.3亿hm2,增长了14.5%。二十年间,我国主要农作物水稻、小麦和玉米所占播种面积最为广阔,但三者变化趋势有所差别,而其它作物播种面积占比较小。其中,玉米播种面积从1999年的2 590万hm2增加到2018年的4 215万hm2(图4),增长了62.7%。这主要是因为国家相关政策的支持,促使玉米播种面积的增加,以满足饲料加工企业对玉米的需求。

东北地区农作物播种面积从1999年到2018年增幅最为明显,为64.8%,可能原因有东北地区大面积开垦荒地。西北、西南和东南地区播种面积变化较为稳定,分别占全国总播种面积的11.9%~14.1%、13.6%~15.8%和5.2%~8.4%;然而,华北、长江中下游和东北地区占比较大,分别为24.0%~26.0%、24.6%~27.6%和11.5%~18.1%(图4)。由此可以分析得出,从1999年到2018年,全国农作物播种面积主要分布在华北、东北和长江中下游地区。

2.5 主要农作物播种面积时空分布

统计资料表明,全国农作物播种面积主要集中在华北、东北、长江中下游及四川地区,约占全国总播种面积70.3%~73.1%。其中河南、山东、安徽和四川的播种面积占比约占全国总播种面积的5.8%~9.8%。1999年、2009年和2018年全国农作物播种面积分别为1.25亿hm2、1.24亿hm2和1.30亿hm2(图1),20年来全国播种面积年均增长率为0.21%。其中,新疆、黑龙江和吉林播种面积增幅最为明显,分别为83.8%、76.5%和69.1%;而福建、浙江、上海和北京等经济发达地区播种面积降幅高达57.0%~86.7%(图5),播种面积降低的原因是经济快速发展导致大量农业用地被占用[19]。

不同作物播种面积分布存在区域性差异。东北地区水稻播种面积从1999年到2018年增幅最大,年均增长率3.7%(图4)。其中黑龙江增幅为134.3%,而东南地区则下降了35.5%。小麦播种面积主要集中在华北和长江中下游地区。从1999年到2018年变化来看,安徽和河南增幅最明显,分别为39.8%和17.5%,但东北和东南地区下降尤为明显,特别是黑龙江、吉林、辽宁、福建和广东等地,小麦播种面积降幅超过90%。玉米播种面积主要分布在华北和东北地区,特别是黑龙江、吉林、河南和山西等地,近20年增加分别了138.2%、78.1%、78.6%和89.4%。大豆播种面积主要分布在黑龙江和内蒙古,占比分别为27.0%~45.3%和7.1%~13.0%(图5)。相关分析表明,1999—2018年水稻、玉米和大豆秸秆资源量与播种面积均呈极显著正相关(图6),但小麦秸秆与其播种面积无明显相关性。主要原因可能是小麦产量受自然特别是由于气候、冻害和干热风的灾害性天气的影响或者遭受自然灾害,进而影响小麦秸秆资源量。

2.6 主要农作物单位播种面积秸秆资源量

自2000年前后至今,全国不同农作物单位播种面积秸秆资源量具有较大差异。全国水稻秸秆平均产量从2000年前后(1999—2001)的5.0 t/hm2增加到近期(2016—2018)的5.6 t/hm2(图7),增长了12.0%。其中,2016—2018年水稻秸秆单位播种面积秸秆资源量最大的是长江中下游地区,达6.3 t/hm2,最小的是东南地区,仅3.3 t/hm2(图8)。长江中下游地区水稻秸秆单位播种面积秸秆资源量最高,主要原因可能是该地区的光温潜力最大。全国小麦秸秆单位播种面积秸秆资源量则是从2000年前后的2.8 t/hm2增加到目前的3.4 t/hm2,增长了22.2%,然而在相同年份不同区域条件下小麦单位播种面积秸秆资源量变化范围较大。全国玉米秸秆平均产量从2000年前后的5.2 t/hm2增加到目前年的5.7 t/hm2,增长了9.6%。其中东南地区增长最快,达28.0%。大豆秸秆单位播种面积秸秆资源量从2000年前后的1.4 t/hm2增加到目前的1.6 t/hm2,增长了16.2%。通过对全国及区域农作物单位播种面积秸秆资源量分析发现,水稻、玉米和大豆作物之间显著性差异不大,而小麦由于受气候、自然灾害和农田地力条件影响较大而呈现较显著性差异。近20年来,单位播种面积秸秆资源量不断增加,一方面可能是大量化肥和有机肥的投入,促使农作物吸收养分,提高了农作物产量进而增加了单位播种面积秸秆资源量[20-22],另一方面,种质资源的不断优化以及育种技术的迅猛发展对作物的增产贡献作用也在不断增加[23-24]。

3 讨论

通过分析得知,近20年我国主要农作物秸秆资源量呈稳定增长趋势,增长了39.7%。这主要与农作物种植结构调整、作物品种改良、气候变化等因素有关。2004年开始,我国的种植业发展实施了“恢复和提高粮食生产能力”的战略,粮食产量逐年创造历史新高。2017年农业部出台《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》,提出进一步调整优化农业结构,实现“两稳两增两提”目标。在作物品种改良方面,研究发现龙辐麦23较垦九10号增产19.3%[25]。通过对作物品种改良,可有效提升作物产量,进而提高对应作物秸秆资源量。育种技术的飞速发展,一定程度上提高了育种技术对于作物增产的贡献。另外,气候变化,特别是大气CO2升高、增温和降雨分布变化,对于作物生产力也会产生一定的影响。研究表明,气候变暖将促使大多数农作物(玉米、水稻等)的单产增加,降水减少使得水稻和谷物的种植面积与行业增加值下降;二氧化碳浓度升高将使绝大多数农作物的产量得到正向提升,然而不利于纤维作物增产[26]。有研究表明,气温每提高1 ℃,中国三大粮食作物的单产整体下降约2.6%,但降水每增加1%,中国三大粮食作物的单产整体增加约0.4%[27]。栽培技术与科学的田间管理,能显著促进作物生产力的提升。其中,科学施肥可有效保障作物在不同时期对养分的需求,增加作物产量,进而提高对应作物秸秆资源产量[28]。水肥一体化技术的发展,也在一定程度上提高了作物产量进而提高了秸秆的资源量[29]。

作物种植结构的变化对于区域农业经济发展影响较大。1999年到2003年三大粮食作物播种面积均出现下降趋势,其对应秸秆资源量也均出现下降趋势,主要是由于1999年,四川、陕西和甘肃3省率先开展了退耕还林试点,由此揭开了我国退耕还林的序幕。2003年之后三大粮食作物播种面积均出现稳步增长趋势,其对应秸秆资源量也出现增长趋势,该变化与2002年国务院发出的《关于进一步完善退耕还林政策措施的若干意见》有关,该意见明确指出要调整退耕还林规划,为确保“十一五”期间耕地不少于18亿亩。退耕还林有关地区要加大投入力度,加强基本口粮田建设。其中,2015年农业农村部(原农业部)出台了《关于“镰刀湾”地区玉米结构调整的指导意见》,该意见指出调减该地区的玉米播种面积,其对应区域玉米秸秆资源量略微下降。从1999年到2005年大豆播种面积逐渐增加,2005年到2014年大豆播种面积逐渐减少,然而大豆秸秆资源量保持相对稳定,是由于国务院关于印发《农业科技发展纲要(2001—2010年)》的通知,努力提高农业科学技术水平,大力加强农业基础研究、高新技术研究与产业化,强化农业重大关键技术的科技攻关,加速优质、高产、专用作物新品种和新组合选育,提升农作物大豆产量,进而提高大豆秸秆资源量。2014—2018年大豆播种面积逐渐增加,体现了政府的宏观调控作用。2014年中央一号文件提出“坚持市场定价原则,探索推进农产品价格形成机制与政府补贴脱钩的改革,逐步建立农产品目标价格制度”,将目标价格补贴制度作为一种全新的补贴制度引入我国农业补贴体系,通过政府政策的干预,提高大豆收购价格和农民种植大豆的积极性,进而提高了大豆秸秆资源量。

秸秆资源量的大幅增加,促进秸秆资源化利用是当前农业发展的重要问题。整体来看,华北地区、东北地区和长江中下游地区是秸秆资源的主要分布区域。这些地区的秸秆资源高效利用市场前景广阔,特别是秸秆焚烧等传统处置方式被禁止后,高效合理的秸秆资源化利用技术需求巨大。目前,在秸秆资源高效利用方面,秸秆饲料化、肥料化、能料化、基料建材和化工技术较为成熟,其中通过氨化处理技术将秸秆制备成牛、羊的饲料,堆肥化技术制成商品有机肥[30];生物质转化技术也是目前秸秆资源利用关注的焦点,其中生物质制备高价值化学品、高品质燃料和新型材料成为秸秆资源化技术大力发展的方向[31]。当前,利用好现有的秸秆资源,积极探索可持续、低成本和简便易行的秸秆资源利用新技术与途径,对于推动农业产业结构优化,解决能源短缺问题有极大的帮助,对实现农业转型与升级具有深远的意义。

4 结论

研究表明,近20年来,我国秸秆资源量总体上呈现缓慢增长趋势,其中玉米秸秆增长最明显,年均增长率为3.4%,其它作物(谷子、油料作物、经济作物)秸秆量较为稳定。由于不同区域主要秸秆类型不同,在秸秆资源分布的主要地区,应结合当地自然状况和经济发展模式,积极探索和推广秸秆的合理资源化利用技术与途径,特别是秸秆资源在培肥地力和耕地质量提升方面的应用。

我国农作物播种面积总体呈“北多南少,东多西少”的特征。农作物总播种面积近20年来呈现先降低后缓慢增长的变化趋势,其中水稻、小麦和玉米播种面积占比较大,分别为22.8%~25.1%、18.2%~23.1%和18.7%~33.5%,而其它作物播种面积占比较小。不同作物秸秆资源与播种面积呈现出不同的规律,其中小麦秸秆资源量与播种面积变化相关性较弱,小麦单产波动较大;而水稻、玉米、大豆的秸秆资源量主要受其播种面积的影响,产量较为稳定。因此,在小麦秸秆资源分布地区,应当结合当地自然气候条件,合理规划播种面积分布区域,从而达到秸秆资源的高效利用。