概念整合理论视阈下 “新冠病毒”新闻漫画 多模态隐喻的意义构建

谢琴 匡芳涛

(西南大学 外国语学院, 重庆 400715)

0 引言

隐喻无处不在,不仅存在于我们的言语中,更根植于我们的思维和行为之中。思维的本质是隐喻性的(Lakoff et al., 1980: 3)。20世纪末,数字化信息高速发展,多模态交互模式广泛普及,隐喻研究也从传统的纯语言领域延展到多模态领域。Forceville (1996)首次探讨了图片隐喻,并把图像隐喻上升到概念层面, Forceville和Urios-Aparisi(2009)的论文集更是标志着多模态隐喻成为近期认知语言学研究发展的新方向(张辉 等, 2011)。

多模态隐喻涉猎范围广泛,主要包括以下几个方面:(1)多模态隐喻的构建模型、表征方式等研究(赵秀凤, 2013;俞燕明, 2013);(2)多模态隐喻和转喻关系研究(Urios-Aparisi, 2009);(3)对不同语类的实证研究,包括广告(Forceville, 1996; Yus, 2009)、漫画(Schilperoord et al., 2009; Bounegru et al., 2011; 蓝纯 等,2016)、电影(王林海 等, 2013;Forceville, 2016) 、手势语(Mittelberg , 2006)等语类。其中,漫画常以隐喻作为表现手法,通过图像和文字两种表征手段来协同构建意义或表达漫画家的观点和态度,颇受多模态隐喻研究者的关注。新闻漫画作为新闻报道与漫画结合的产物,是一种独特的、新鲜的新闻报道形式(林永年,2003: 434)。新闻漫画取材社会热点话题和实事,通过图像、文字和色彩等多元素结合的方式,大量运用隐喻、夸张、象征等手法反映社会真实事件,近年来成为国内多模态隐喻研究者们研究的热点。如蓝纯和左丹云(2016)以120幅关于“食品安全”的新闻漫画为语料,从多模态隐喻视角分析中国食品安全的现状问题; 刘熠(2019)探究了新闻漫画中“贫困”多模态隐喻的意义建构,揭示新闻媒体及公众对贫困问题及其人口形象的态度。他们从不同维度出发探讨社会政治问题,民生问题等,但与人民息息相关的公共卫生事件的语言学视角研究却寥寥无几,出现极大空缺。

2019年12月,人们发现一种新型冠状病毒,发展至今已成为全世界持续关注的社会公共卫生事件。疫情暴发之后,党中央、国务院即刻采取全方位的联防联控政策与措施应对疫情。在此背景下,新闻媒体也加大对新冠病毒疫情的宣传力度,通过各种形式报道疫情相关信息。中国国家级新闻媒体《中国日报》主办的中国新闻漫画网在疫情之初便展开有关“新冠病毒”漫画的征稿活动,希望通过新闻漫画形式使公众及时了解病毒危害性,掌握国家当前阶段政策与措施以及疫情中出现的不良社会现象等相关问题。本文以此次“新冠病毒”新闻漫画为语料,一方面总结漫画相关主题的多模态隐喻,希望了解人们对其认知规律,另一方面借鉴认知语言学的概念整合理论对典型漫画多模态隐喻的意义构建作深度分析,帮助人们更好理解“新冠病毒”漫画中出现的多模态隐喻现象,也有助于信息时代“多模态识读能力”(multiliteracy)的培养(胡壮麟, 2007: 1)。

1 概念整合理论及其相关研究

1.1概念整合理论

与语言隐喻相比,漫画多模态隐喻更依赖图像、文字等不同视觉感知符号别出心裁的组合及协同作用,并通过漫画家自己独特的感知或想象进行艺术创新,创造出大量的隐喻场景(Musolff, 2006)和新奇隐喻,传达出一种新创寓意。这些隐喻和新创寓意的意义构建和解读多为动态加工过程,仅分析其多模态隐喻而忽视漫画整体意义的构建对多模态语篇的阐释力度是不够的,正如“The surgeon is a butcher”的新创意义很难单纯地依赖概念隐喻给出一个完美的阐释。Fauconnier 和Turner 提出的概念合成理论(Conceptual Blending Theory)的输入空间之间可以实现部分的跨空间映射,且有选择性地映射到合成空间,产生层创结构,这样能更清晰地阐释漫画中的隐喻场景及新奇隐喻的意义构建。

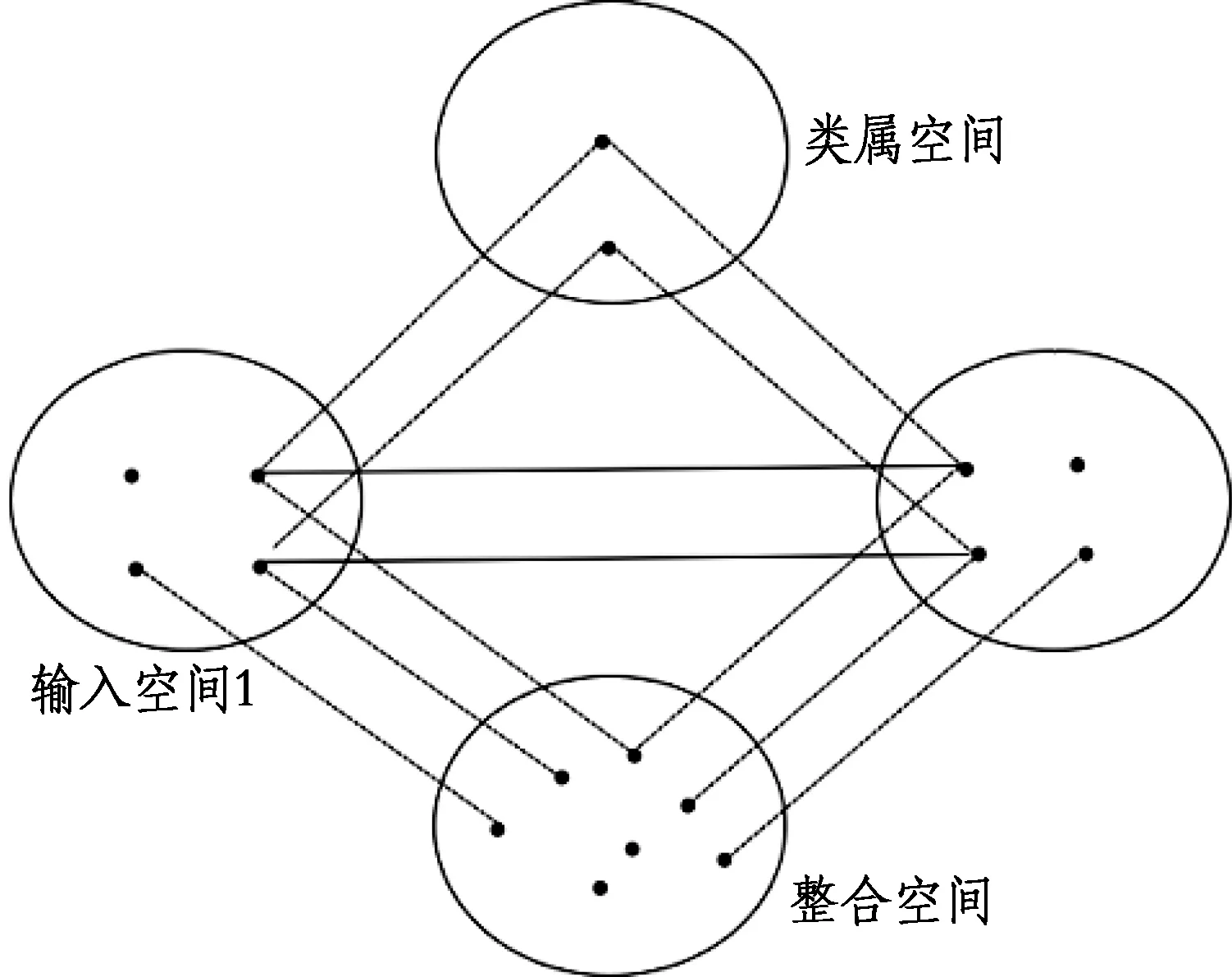

概念整合理论也称概念合成理论,是Fauconnier和Turner在心理空间(mental space) 概念的基础上提出的一种新型语义构建理论。心理空间最早由 Fauconnier 提出,意指人们在交谈和思考时为实现局部理解与行动的目的而构建形成的概念集(conceptual packet) (Fauconnier et al., 1996: 113)。概念整合理论通过汲取概念隐喻理论的精髓,补充并发展心理空间理论而来。概念整合理论含有四个心理空间,分别为两个输入空间(input spaces)、一个类属空间(generic space) 和一个合成空间(blended space)。图1是Fauconnier提出的概念整合理论之间4个心理空间的关系模型 (Fauconnier, 1997: 151)。效图1:首先,两个输入空间分别包含源域和目标域的相关元素,相对应的元素之间进行跨空间映射,在类属空间形成两输入空间共有的抽象结构; 其次,两个输入空间的部分元素有选择性地组合(composition)到合成空间,再通过完善(completion) 和扩展(elaboration)形成部分元素得以凸显到层创结构(emergent structure)。层创结构是一个高度抽象的结构,也是概念整合理论的核心结构,它以认知模式或文化背景为出发点,通过组合、完善和扩展将两个孤立的输入空间动态地整合在一起,抑制旧的联系,建立新的联系,并运用人的想象力进行无限扩展,是一个动态的推理、意义运算与产生的认知过程(汪少华, 2002)。

图1 概念整合理论4个心理空间之间的关系模型 (Fauconnier, 1997: 151)

1.2概念整合理论视域下多模态隐喻意义建构相关研究

概念整合理论对隐喻的意义构建具有强大阐释力,Hamilton(2002)把概念整合理论运用到文学研究中,在整合理论基础上分析小说CityofLadies中复杂的隐喻和类比等现象,揭示文学作品解读过程;张辉(2003)剖析了汉语熟语在概念整合理论基础上的理解认知过程;在多模态隐喻领域,王林海和刘秀云(2013)以电影《阿凡达》为多模态语篇,通过对比概念隐喻理论和概念整合理论,探究其在隐喻构建和认知机制中的作用;赵秀凤(2019)在概念整合基础上提出一个新的整合模型,分析多模态反讽与概念隐转喻的互动整合,推动多模态反讽的再现认知研究;刘熠和刘平(2019)以概念理论为框架分析新闻漫画中“贫困”的多模态隐喻在各心理空间的构建。蓝纯和左丹萍(2013)在对“食品安全”新闻漫画图像-文字隐喻分析一文中提出新闻漫画中的大量场景隐喻是将源域和目标域进行场景融合,构成一个个不存在于现实的场景,这些合成场景是某两个领域的部分元素的临时聚集,概念整合理论能帮助其更好地解读。因此本文将在“新冠病毒”漫画多模态隐喻表征分析的基础上,结合概念整合理论,对漫画中各表征构成的隐喻场景及新奇隐喻的意义构建过程进行深度分析。

2 “新冠病毒”新闻漫画的多模态隐喻表征

2.1语料的选取及研究问题

本文从中国新闻漫画网(http:∥www.newscarton.com.cn/index.shtml)收集了2019年12月“新冠病毒”暴发之初至3月底有关“众志成城,抗击疫情”漫画征稿活动的相关漫画共749幅,根据Eggertsson和Forceville(2009: 430)更改后的“源域和靶域通过两种以上模态共同参与构建的隐喻为多模态隐喻”这一广义定义进行甄别筛选。初次判断涉及多模态隐喻的有132幅,剩余图片大部分是对疫情中某些事件及现象再次呈现。为避免分析过程中的主观性因素,笔者再次采用双人分别进行分析归类的方法,由两人分别独立再次对筛选出的132幅新闻漫画进行分析,并对分析结果进行讨论,最终确定符合定义的117幅漫画作为研究对象。

基于以上研究语料,本文拟回答以下问题:

(1)“新冠病毒”新闻漫画中多模态隐喻表征的主要方式有哪些?这些隐喻传达了人们面对疫情怎样的认知理据?

(2)“新冠病毒”典型新闻漫画的多模态隐喻在概念整合理论框架基础上的意义构建过程是怎样的?

(3)新闻漫画中隐喻意义的构建如何帮助人们更好地理解漫画中的隐喻现象?

2.2 “新冠病毒”新闻漫画多模态隐喻表征方式

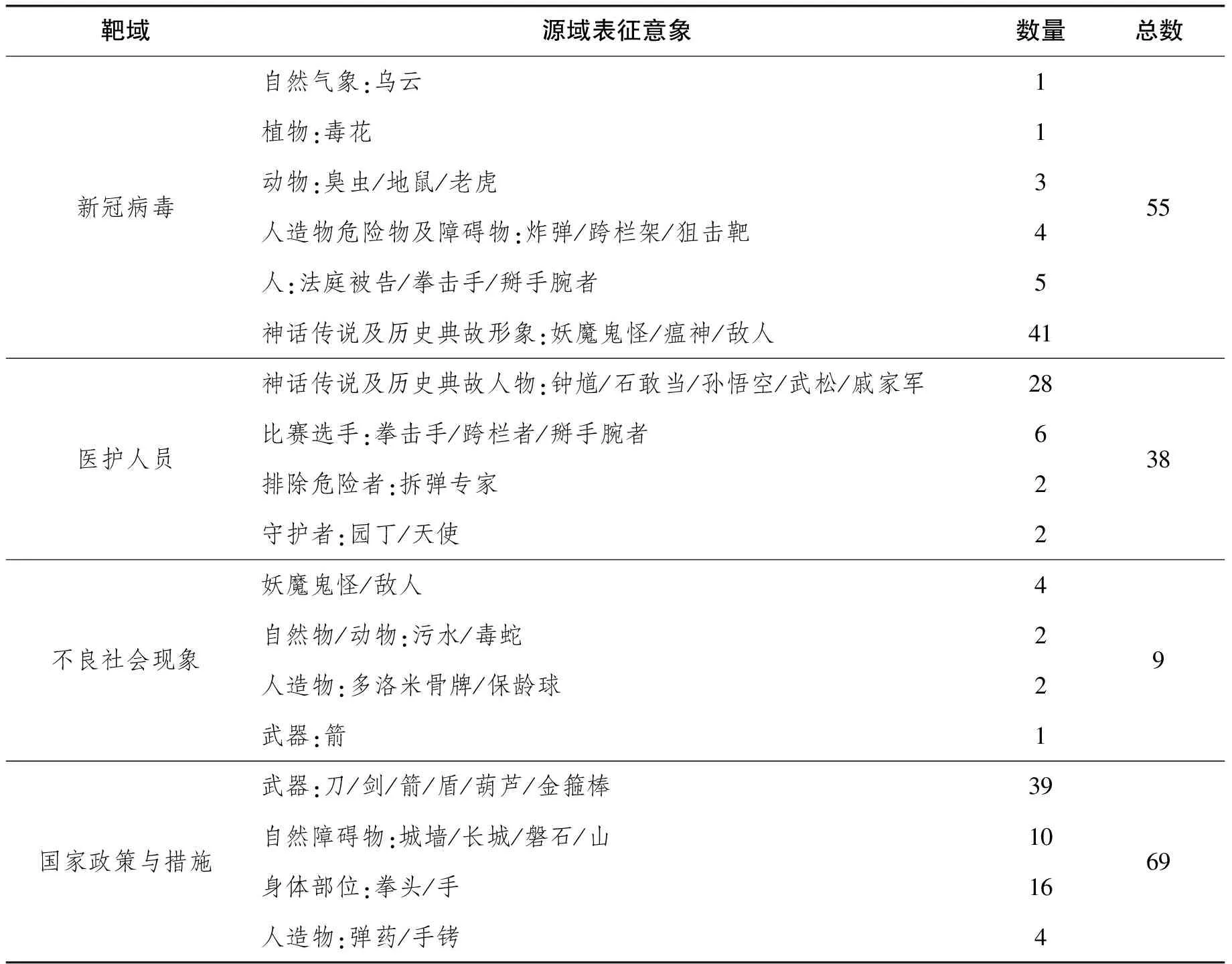

笔者首先对117幅“新冠病毒”新闻漫画的表征意象进行整理归类(见表1),发现漫画中多模态隐喻主要围绕“新冠病毒”“医护人员”“疫情中不良社会现象”及“国家政策与措施”四个目标域展开,构成一个存在链隐喻体系。观察表1可知其源域表征意象并不是杂乱无章,毫无逻辑,而主要是借助人体器官、动物、自然物、人造物以及神话传说和历史典故形象作为源域来认知“新冠病毒”相关概念。“新冠病毒”新闻漫画多模态隐喻反映人类借助自身体验、周围世界具体事物以及传统文化中各种形象认知新事物的认知共性,完全符合文字单模态隐喻的认知规律。

表1 存在链隐喻四大目标域及表征意象

2.2.1“新冠病毒”多模态隐喻表征

分析“新冠病毒”多模态隐喻表征可发现,疫情初期,因病毒的不确定性及危害性,人们大量地将“新冠病毒”喻为各种神话传说、历史典故中的妖魔鬼怪、瘟神和敌人(共41幅)。事实上,人类对瘟疫的记载源远流长,古代人们对世界的认知有限,科学知识也缺乏,瘟疫的病因复杂难测、传染性强、治愈率低,人们不能及时正确认识瘟疫,因此瘟疫常被人们比做“瘟神”“疫鬼”。如洪迈撰《夷坚乙志》卷十四《鱼陂疠鬼》中便写到疠鬼是一“身长可三丈,从顶至踵皆灯”的怪物。如今,随着社会的进步,人们虽能从科学的角度寻找源头、弄清其结构及传播方式并提出有效的预防措施,对瘟疫有着科学的认识,但人们对各种瘟疫的认知仍带有浓厚的历史文化色彩。这体现了人的文化符号特征,图像、声音或者色彩模态都和文字模态一样,是反映人类文化的载体(孙毅 等, 2018)。

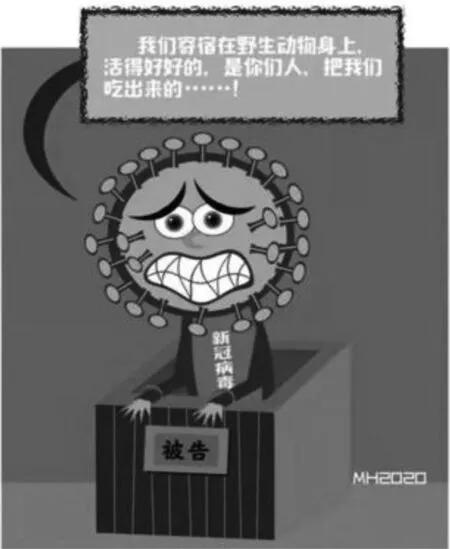

其次,根据人类借助熟悉的、具体的事物来认识、体验和描述世界其他陌生的、无形的或抽象的事物的认知规律(Lakoff et al., 1980),人类将“新冠病毒”喻为自然气象“乌云”(1幅),植物“毒花”(3幅),动物“臭虫”“老虎”“地鼠”(3幅)以及人造物“炸弹”等(4幅),但因病毒极大的危害性,人们对“新冠病毒”的认知都被做“降格”(蓝纯 等, 2013)处理,其危害性和危险性通过这些带贬义性质事物得以展现。且拟人是多模态隐喻的重要表现形式(Eggertsson et al., 2009), 语料显示,有关“新冠病毒”新闻漫画还将病毒拟人化地比作法庭上的“被告”,拳击场的“敌人”等。如漫画1所示,一名新冠病毒形状的“人”被关在被告栏里,哭诉着说“我们寄宿在野生动物身上,活得好好的,是你们人,把我们吃出来的……” 这里的病毒显然是被拟人化了。通过“病毒是被告在哭诉”这一隐喻,漫画家意在批判人类滥食野生动物动物的陋习,也希望借此警示人类不要再吃野生动物,切实保障人民群众生命健康安全。

漫画1 辩护(作者: 刘曼华)

2.2.2“医护人员”多模态隐喻表征

围绕“医护人员”出现的隐喻表征有38幅,但是他们并非单独出现在漫画中构成多模态隐喻,而更多的是和“新冠病毒”隐喻表征同时出现,当病毒是植物“毒花”,动物“臭虫”“老虎”以及人造物“炸弹”“跨栏架”等危害物时,“医护人员”对应地就是铲除毒花的“园丁”,排出危险物的“拆弹专家”等。当“新冠病毒”被隐喻性比作神话传说、历史典故中的妖魔鬼怪、瘟神和敌人时,“医护人员”则是对应的驱鬼人和战妖魔者,如“钟馗”“孙悟空”等。当“新冠病毒”被拟人化地比作拳击者,掰手腕者等时,“医护人员”则对应地是与其进行比赛的选手。如漫画4,“医护人员”和“新冠病毒”作为拳击选手正在拳击上比赛,“医护人员”一拳将敌人击中,结合文字模态KO以及漫画“医护人员大,新冠病毒小,医护人员在上,新冠病毒在下”的构图,通过“POWER IS SIZE”“SIGNIFICANCE IS POSITION” 的基本隐喻,突出了“医护人员”和病毒战斗的英勇精神,表达了漫画家对“医护人员”的敬意,也传递了希望医护人员最终战胜病毒的美好愿景。

漫画2 KO(作者: 张飞)

2.2.3“不良社会现象”多模态隐喻表征

在这次新冠病毒疫情中出现了一些不良商家卖假口罩,哄抬物价,以及某些人瞒报疫情,散布疫情谣言等不良社会现象。新闻漫画作为揭露社会现象、反映社会事实的新闻报道形式,具有鲜明针对性以及深刻思想性(李娟 等, 2009),因此漫画家常通过图文结合的漫画对这些现象进行批判和讽刺。“不良社会现象”的认知首先同样被做降格处理,被喻为不同种类的低级物体,如“污水”“毒蛇”“病毒”等有害物。如同漫画3,一位躺在病床上的患者正在接受医生的检查,嘴里吐出一条绿色的毒蛇,上面写着没去武汉四个字,和背后手里的武汉车票形成对比传达出讽刺意味,漫画将“瞒报疫情”隐喻性比作毒蛇,凸出其危害性。另外,“不良社会现象”还被喻为武器,如漫画4“偏听谣言”是一支箭刺中听信谣言者的胸膛,表明听信谣言的最终结果只能是中伤自己。

漫画3 三寸不烂之“舌”(作者: 王军)

漫画4 “洞”穿(作者: 黎青)

2.2.4 “国家控政策与措施”多模态隐喻表征

漫画中涉及“国家措施与政策”主题的多模态隐喻大部分采用抽象概念是具体物品的实体隐喻,其中将“国家战疫情政策与措施”喻为“刀”“剑”等武器占比最多,占39例。而“国家防控措施”则是“城墙”“长城”等自然障碍物(10幅)。各地的支援与团结抗疫则较多地通过“拳头”这一表征意象体现,共出现16例。根据Lakoff和Johnson(1980/1999)的体验哲学,人的身体部位及器官是人类认知的生理基础和最基本的参照点。手作为人体最重要的身体部位之一,在文字领域还有其他模态领域都存在大量的隐喻现象。“新冠病毒”新闻漫画中或是几个拳头紧紧地握在一起,或共同置放在各种机器和汽车上,结合象征武汉的图像模态如武汉地图,黄鹤楼等,加之“请战书”“团结防疫”“支援抗疫第一线”等文字模态,象征国家带领全国万众一心团结抗疫的措施与精神。而其他“拳头”在漫画中结合动态的“打击”“敲打”的动作,象征对某事物进行威慑、打击的力量。其中两幅“拳头”是警方对疫情中出现的“散布谣言、拒绝接受检疫、哄抬物价”等不良行为的打击,代表国家对疫情中出现的不良社会现象的惩处措施,凸显了党和国家坚决打击阻碍疫情防控的各种恶劣社会行为的实战性(如漫画5)。另6幅多为一拳头对准标有“冠状病毒”的图像模态,奋力击打。漫画同样通过“有权者为大,无权者为小”和“有权者在上,无权者在下”的基本隐喻概念,彰显出国家战胜疫情的信念和决心(如漫画6)。

漫画5 严厉打击(作者: 郭德鑫)

漫画6 重拳出击(作者: 刘勇)

3 概念整合理论框架下“新冠病毒”多模态隐喻的意义构建

笔者在前文对语料涉及目标域主题的表征进行了整理和分析,但其隐喻表征并非单独出现,而在每一幅漫画中都是三两结合构成更高层次的隐喻。“新冠病毒”隐喻表征多和“医护人员”隐喻表征及“国家政策与措施”表征同时出现在漫画中,多个图像或文字成分相互作用,构建一个个隐喻场景。Shilperood和Maes(2009: 224)曾提出“新闻漫画隐喻的一个普遍特征是其场景性”。比如拳击比赛经常被用来构成隐喻场景的源域,比赛中的选手,双方斗争、冲突等元素都被包含其中。除了大量隐喻场景, 在揭露疫情不良社会现象时,为达到批判和讽刺的效果,漫画家还通过创造新奇组合或场景构成新奇隐喻。新冠病毒新闻漫画不仅把病毒作为靶域,以图像-文字模态结合的形式将其喻为各种植物、动物以及神话传说形象,深化人们对它的认知,还将其视为源域,被呈现为“保龄球”“照妖镜”等意想不到的意象出现在一幅幅漫画中。而对这些漫画的解读更多的是一个动态的在线加工过程,所以本节将以Fauconnier所提出的概念整合理论为基础,选取“新冠病毒”新闻漫画的典型隐喻场景和新奇隐喻进行分析,探究其在输入空间,整合空间及层创空间中是如何进行意义构建的,以期帮助人们更好地解读有关新冠病毒漫画。

3.1“清除新冠病毒”隐喻场景意义构建

如漫画2所示,一位身穿医护服,面戴口罩的医护人员正手拿手术刀准备切断长在花园里的一株毒花。周围盛开的花朵和漫画中人物的动作构建出一个场景——园丁在打理花园(激活工具,花园等场景成分)。这些显性要素和激活的成分形成输入空间1。而漫画中戴着口罩,身穿医护服的医护人员,以及他右手中一朵新冠病毒形状的花朵和左手中手术刀,结合漫画标题“斩断毒菌”的文字模态,激发了人们关于本次疫情的相关信息,并构建出另一个场景——医护人员正努力清除新冠病毒,场景中各要素形成输入空间2。这里两个场景融为一体,形成一个医护人员正在花园清除毒花的场景,两个输入空间的元素形成映射关系:毒花映射新冠病毒,园丁映射医护人员,花园映射中国乃至整个世界,斩断毒花映射消灭病毒等。基于类属空间“具有危害性事物需及时清除”的共有结构,两输入空间的这些元素被组合到合成空间。在整合空间,多组关系被压缩,如园丁和医护人员的身份,毒花和新冠病毒共有的危害性等,因此建立起一种新的联系:医护人员如园丁清除花园毒花般正在清除新冠病毒。园丁作为花园的守护者,通过清理花园中杂草,毒花,使其他植物免受危害,进而保障整个花园的生机。人们根据这一层创逻辑进行认知运作,推导层创空间:只有消灭病毒,才能保证全中国乃至世界人民的生命安全。漫画家除了通过漫画展示新冠病毒的危害性,也表达了希望中国乃至世界在病毒得以消除后能像花园般恢复生机的美好愿望。

漫画7 斩断毒菌(作者:马健)

图2 “祛除新冠病毒”场景隐喻意义构建

3.2 “新冠病毒战疫”隐喻场景意义构建

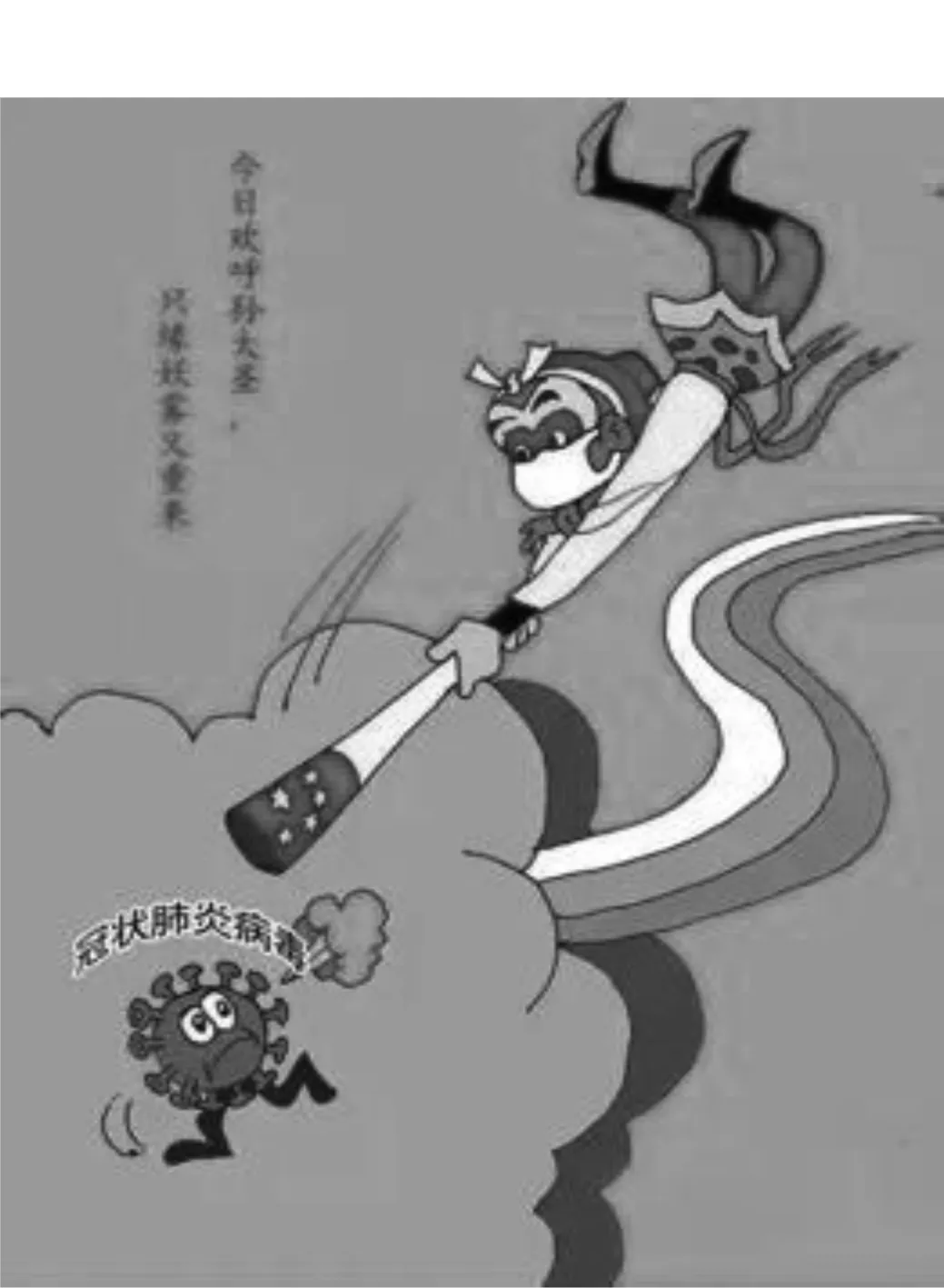

如前文分析可知,“新冠病毒”和“医护人员”以及“国家政策与措施”分别被大量隐喻为神话传说及历史典故中的妖魔鬼怪、瘟神、敌人、驱鬼人,战斗者以及刀剑,金箍棒武器等。他们共同出现在一幅幅漫画中构建出“战斗”的隐喻场景。其“战斗”意义构建过程如图3所示,漫画4中戴着口罩的孙悟空手拿金箍棒追赶着一只落荒而逃,头上写着“冠状肺炎病毒”的妖怪,漫画首先激发人们脑海里西游记中关于孙悟空的记忆,构建一幅“孙悟空打妖怪”的场景。形成输入空间1,包含了战斗者,武器,敌人和打击过程等元素。而妖怪的图像模态结合“冠状肺炎病毒”的文字模态激活有关“新冠病毒”疫情的相关信息,构成输入空间2,此次疫情中和病毒奋力抗战的就是我们的医护人员,因此“冠状病毒”妖怪的形象补足了医护人员,战疫措施及过程等要素。输入空间1为合成空间提供了组织空间,漫画通过文字模态“冠状肺炎病毒”以及图像模态“孙悟空打妖怪”共同阐释了“和新型冠状病毒作斗争即打妖魔鬼怪”。两个空间之间形成映射关系:孙悟空打妖映射新冠病毒防疫战争,孙悟空映射医护人员,金箍棒映射国家联防联控措施与政策,打击这一动作映射现在正在抗疫的过程,棍下的妖映射“新型冠状病毒”,结合漫画中“新冠病毒”的表情,落荒而逃的动作,使我们不断发挥想象力,形成层创空间“医护人员会像孙悟空一般,在其英勇战斗下最终会战胜病毒”。

漫画8 今日欢呼孙大圣(作者:蒋思忠)

图3 “新冠病毒战疫”场景隐喻意义构建

3.3疫情“不良社会现象”新奇隐喻意义构建

有关疫情“不良社会现象”的新奇隐喻在概念整合理论下是如何进行意义构建的呢?如图4所示,漫画中有着妖怪形象的“新冠病毒”伏在一面镜子上,被赋予妖魔形象的“新冠病毒”转而变成照妖的工具,照出镜中“假口罩”“哄抬物价”“瞒报疫情”等各种社会不良现象的妖怪原型。这里“新冠病毒”“照妖镜”构成了输入空间1的元素,而“假口罩”“哄抬物价”和“瞒报疫情”等不良社会现象则构成了输入空间2的元素。这些图像、文字模态再和漫画标题“照妖镜”这一文字模态结合在一起,激发人们思考:此妖彼妖,谁才是真正危害社会的“妖魔”。虽然该漫画的显性语言没有提及社会不良现象的危害性,但是“新冠病毒”本身的危害性补足了这一含义,形成事物“危害性”这一共有结构。基于这一共有结构,输入空间1和输入空间2的相关元素再选择性地结合进入合成空间,并建立起新的联系,妖魔化的“新冠病毒”变成照妖工具这一反讽的手法,扩展出层创空间的意义:在这次新冠病毒疫情中,部分机构、商家或个人枉顾他人的安全和利益,生产假口罩,哄抬物价,贪污捐款,本质上和病毒并无两样,都是危害社会的“妖魔”。漫画家以新闻漫画这一多模态形式严厉批判了疫情中的不良社会现象,体现了新闻媒体对社会问题坚决揭露、绝不姑息的态度。

漫画9 照妖镜(作者:吕志华)

图4 “不良社会现象”新奇隐喻意义构建

通过以上分析,可以看出概念整合理论在各空间的相互作用下,借助共享的认知语境和鲜明中国特色的历史文化背景,多层面、全方位、动态地构建出病毒具有极大危害性,中国坚定不移地要打赢这一场疫情防控阻击战的信念和决心,且对不良社会现象针砭时弊批判和讽刺的立场和态度等意义,印证了其对新冠病毒漫画中隐喻场景及新奇隐喻意义的阐释力。概念整合理论不仅指导我们更好地阐释了新冠病毒新闻漫画多模态隐喻意义的动态构建,也为读者的解读提供了一个新的视角。

4 结语

本文分析了中国新闻漫画网有关“新冠病毒”疫情的新闻漫画的多模态隐喻,得出以下结论:(1) 新漫网关于“新冠病毒”新闻漫画的多模态隐喻现阶段主要关注新冠病毒、医护人员、国家政策与措施以及疫情中出现的不良社会现象四个主题,且这些目标域三两结合构成大量情景隐喻和新奇隐喻。但随着疫情的逐渐控制,感染者人数减少,企业复工复产,国家经济恢复发展,相关新闻漫画将受这些良好因素影响呈现一幅新的画面。(2)本次“新冠病毒”新闻漫画多模态隐喻反映人类借助自身体验、周围世界具体事物以及传统文化中各种形象认知新事物的认知共性,完全符合人类由具体到抽象、并受文化因素影响的文字模态认知规律。(3)概念整合理论作为一种动态的认知过程,对漫画中多模态隐喻的意义构建过程具有强大的阐释力。通过输入空间的对应元素,结合漫画图像、文字或色彩等激活新的联系,通过推理,意义运算等过程,生动具体地深化公众对“新冠病毒”社会事件的认识和了解,其意义构建过程也反映出漫画家对相关现象的批判态度和美好愿景,以及国家联防联控政策也措施在战疫过程中的积极作用。诚然,本文只选取了现阶段中国新闻漫画网有关“新冠病毒”的漫画作为语料,研究来源比较有限,需要在更丰富的语料上进一步研究,或增加跨语言对比研究,丰富相关研究内容。