内蒙古扎赉特旗伊力特北矿区基本地质特征及找矿标志

苗俊红,杨艳霞,黄继鹏,杜建军

(内蒙古国土资源勘查开发院,内蒙古 呼和浩特 010020)

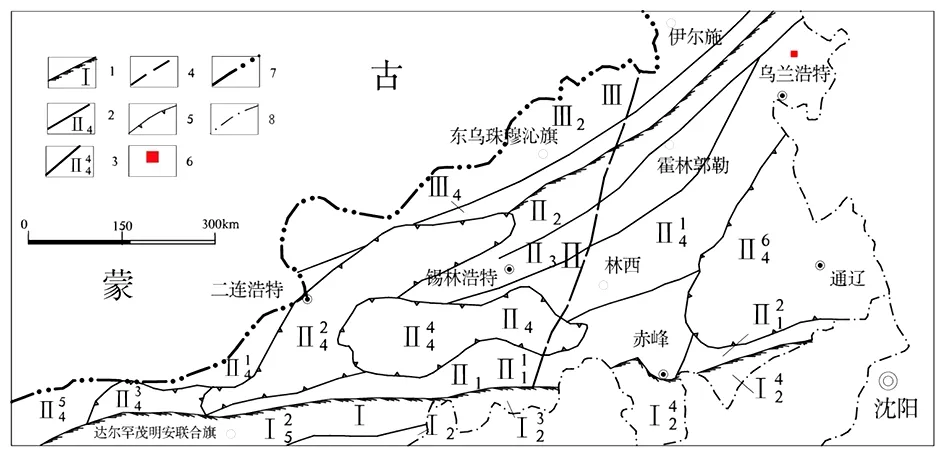

工作区位于扎赉特旗境内伊力特嘎查北部,音德尔镇方位305°约45km处,位于突泉—林西华力西期、燕山期铁(锡)、铜、铅、锌、银、铌(钽)B级成矿带(Ⅲ-6)东部,为黄岗梁—乌兰浩特铁、锡多金属成矿带的北东段,该区属于中生代活动区造山带与花岗岩类有关的锡、铜、铅、锌、银、金、钼、铁等金属成矿系列。区内矿化蚀变较强,岩浆活动频繁,断裂构造发育,成矿地质条件优越,具有良好的找矿前景。

1 区域地质概况

图1 工作区大地构造位置图(据内蒙古自治区区域地质志)

本区内地层发育但不连续,主要发育古生界二叠系中统大石寨组、哲斯组,中生界侏罗系中统万宝组,中生界侏罗系上统满克头鄂博组、玛尼吐组、白音高老组,以及新生界第四系全新统,各界都有地层缺失。

本区岩浆活动强烈,侵入岩分布广泛,二叠纪、侏罗纪及白垩纪侵入岩均有出露。岩性以中酸性为主,展布方向以北东向、北北东向、北西向为主,近东西向、近南北向次之,多呈岩基、岩株产出。区内火山岩极为发育,主要为中二叠世和晚侏罗世陆相火山活动的产物。区内脉岩发育,种类从基性、中性、酸—碱性均有出露,其中以酸性脉岩为主,均成群出现,脉岩多沿北东、北西及南北向断裂贯入。

区内断裂构造发育,以北东、北西向断裂为主,构成工作区断裂构造主体,近南北、近东西向次之,展布于北东;西部二叠系地层分布区褶皱构造发育,北东向展布,受断裂、岩浆侵入和火山岩覆盖的影响而不连续。

区内褶皱构造主要发育在二叠系地层内,表现为轴向北东的复式背斜、向斜,其属于乌兰浩特复向斜北西翼的次级褶皱构造,但被晚期断裂错断改造。上侏罗统火山岩区褶皱不发育。区内断裂构造发育,以北东、北西向断层为主,近南北、近东西向次之。受断裂构造及岩体侵入的影响,加之第四系覆盖,区内的褶皱构造、断裂构造出露不完整。

2 工作区地质特征

2.1 地层

预查区内地层主要分布有二叠系中统大石寨组下段蚀变安山岩、上段绿泥石化蚀变安山岩,侏罗系上统满克头鄂博组中段灰褐色英安岩及土黄色流纹质晶屑凝灰岩、上段灰白色流纹质晶屑凝灰岩,侏罗系上统玛尼图组下段灰黑色安山岩及灰色凝灰质砂岩和第四系全新统冲洪积层砂砾石,亚砂土、淤泥等。其中于二叠系中统大石寨组下段及侏罗系上统满克头鄂博组中段内发现了矿化蚀变现象,说明该两段地层与矿产有密切关系。

2.2 岩浆岩

区内侵入岩主要发育晚二叠世石英闪长岩,晚侏罗世碱长花岗岩、花岗闪长岩、细粒花岗岩及石英二长斑岩和早白垩世黑云母花岗岩,其中晚侏罗世花岗闪长岩、细粒花岗岩与矿产关系密切。

预查区内脉岩发育,多集中分布预查区北西部,其余各地零星出露。脉岩种类从中性、酸—碱性均有出露,其中又以酸性脉岩为主,均成群出现。脉岩多呈北西向展布,少数为北东向。

区内火山岩比较发育,主要分布在上述二叠系中统大石寨组、侏罗系上统满克头鄂博组和玛尼吐组中。其中,大石寨组中见有蚀变安山岩、绿泥石化蚀变安山岩;满克头鄂博组中见有流纹质晶屑凝灰岩、英安岩等;玛尼吐组中见有安山岩等。

2.3 构造

2.3.1 断裂构造

预查区内断裂构造较发育,主要表现为北西向断层:F1断裂为哈尔朝楚屯—东三宝山断裂的一段,于本区出露长度约为420m。断层走向272°,倾向南西,倾角65°,断层性质为正断层。断层沿山谷展布,两侧断层三角面发育,断层所经山鞍之处可见构造角砾岩,具褐铁矿化,并充填有闪长玢岩细脉。该断层形成于中晚二叠世,在晚侏罗世活化并控制岩浆上侵。F2断裂为巴尔嘎斯台断层的一段,在区内出露长度约1 265m,断层走向为305°,性质不明。该断层沿沟谷及山鞍展布,北东盘上升,南西盘下降。错断大石寨组,控制晚侏罗世细粒花岗岩、碱长花岗岩及早白垩世黑云母花岗岩的产出边界。断层两侧无矿化现象。形成于晚侏罗世末,早白垩世活化。F3断裂为东双榆树断层的一段,发育于预查区北东部,其出露长度约820m,走向355°,倾向265°,倾角40°,断层性质为正断层。本断层主要沿山鞍及沟谷延伸,破碎带中见有构造角砾岩,有石英细脉充填。岩石具铁染、高岭土化、绿泥石化。形成于晚侏罗世末,早白垩世活化。

2.3.2 褶皱构造

预查区中南部发育一向斜构造,构造轴线为北东向,南西向侧伏;其北西翼向南东倾斜,倾向为135°,倾角为45°;南东翼向北西倾斜,倾向为288°,倾角约38°。其核部为侏罗系上统玛尼吐组下段,两翼为侏罗系上统满克头鄂博组上段。

另外,预查区其他部位地层产状变化不大,表现为一侧单斜构造。

2.4 围岩蚀变和矿化特征

预查区的围岩蚀变主要有硅化、碳酸岩化、绢云母化、绿泥石化,局部地区见矽卡岩化,矿化主要为孔雀石化、镜铁矿化、褐铁矿化、黄铁矿化等。这几种蚀变与矿化主要呈带状或脉状分布于矿化带、矿化体、矿体及围岩中。

2.4.1 蚀变

2.4.1.1 硅化。白或浅白色,多呈细脉状或网脉及团块状产出。常呈他形粒状,紧密镶嵌并有石英小细脉或石英脉交代了岩石。有时呈隐晶质~细粒石英颗粒分布。以后期硅化为主。呈细脉状或网脉状分布在矿(化)体中或两侧,常伴有孔雀石化、闪锌矿化、黄铁矿化,局部见镜铁矿化及黄铜矿化。

2.4.1.2 碳酸盐化。浅灰或灰白色,多呈团块状以及脉状,细脉状产出。岩石中的方解石小细脉或碳酸盐薄膜沿裂隙广泛分布,有时伴随有弱硅化及矿化现象。

2.4.1.3 绢云母化。灰或白色,多呈鳞片状,具丝卷光泽,一组完全解理。主要见于岩石露头风化较强部位,常伴随有褐铁矿化及银矿化。

2.4.1.4 绿泥石化。预查区内绿泥石化较普遍,呈绿色或黑绿色,主要以纤维状集合体和粒状、脉状及团块状分布于岩石裂隙或破碎带中。带状或脉状相间排列。绿泥石化与矿化关系密切。

2.4.1.5 矽卡岩化。仅于预查区南东部发现了一处矽卡岩化蚀变带,分布于晚侏罗世细粒花岗岩与二叠系中统大石寨组下段的接触带附近,为暗灰绿、暗灰褐等斑杂色,主要矿物成分为斜长石、绿帘石、绿泥石、角闪石及少量隐晶质。其中斜长石含量约30%,绿帘石约40%,绿泥石约10%,角闪石约10%,局部可见少量石榴石。岩石中偶见黄铁矿化现象。蚀变带出露较好,带长约100m,宽0.5m~1m,走向0°,经仔细观察无明显有用矿化,土壤测量显示无异常。

2.4.2 矿化

2.4.2.1 孔雀石化。呈蓝绿色或淡绿色,脉状、浸染状及星散状产出,局部可见自形粒状,周围常伴随硅化、镜铁矿化、褐铁矿化及闪锌矿化,与成矿关系密切,是主要的找矿标志。

2.4.2.2 镜铁矿化。为预查区内常见的矿化,为铁黑色,金属光泽,呈片状、细脉状及粒状产出,伴随有硅化及孔雀石化,易被误认为铅锌矿,一般见于地表转石及露头中,钻孔中少见,与成矿关系较为密切,是主要的找矿标志。

2.4.2.3 褐铁矿化。褐红色或褐色,呈团块状、蜂窝状以及脉状于地表分布。伴随有硅化及其他硫化矿物,与成矿关系密切,是主要的找矿标志。

2.4.2.4 黄铁矿化。浅黄白色,半自形—他形粒状,晶面平滑,一般呈细脉状、星点状分布于矿化体及其围岩中,与成矿有一定关系。

2.5 矿脉特征

AP7-1号银矿化体形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,为褐铁矿化硅化花岗闪长岩,矿化体具硅化、褐铁矿化较强,局部见绿泥石化,地表可见孔雀石化、磁铁矿化及绢云母化,地表拣块样YJKH27分析结果为Ag211.8g/t、Cu0.27%;矿化体总体走向约为153°,倾向北东,倾角为56°~60°,由探槽TC3和TC4控制,控制长度约为50m,宽约0.99m,矿化体品位为Ag19.8g/t、Zn0.15%。

AP7-2号银低品位矿体(伴生铜元素)形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,为镜铁矿化硅化花岗闪长岩,蚀变较强;矿体总体走向约为170°,倾向北东,倾角为69°~81°,由探槽TC5、TC6、TC7控制,控制长度约为65m,宽约0.40m,真厚度0.38m,品位为Ag48.5g/t、Cu0.12%。

AP7-3号铜银工业矿体形态亦为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,赋矿岩石为孔雀石化硅化花岗闪长岩,矿体具明显孔雀石化、硅化现象,蚀变较强;地表出露不良,可见镜铁矿化硅化花岗闪长岩转石散落,地表拣块样YJKH21分析结果为Cu0.18%、Ag35.6g/t;矿体总体走向约为162°,倾向北西西,倾角约为86°,由探槽TC5、TC6、TC7控制,控制长度约为65m,宽约0.60m,真厚度0.53m,品位为Cu0.55%、Ag115.0g/t。

AP8-2-1号锌矿化体形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,为闪锌矿化硅化花岗闪长岩,硅化强烈,夹石英细脉,地表可见细脉状磁铁矿化沿矿化体走向平行分布,局部见蜂窝状构造及石英晶洞,伴随有星点状闪锌矿化;矿化体总体走向约为146°,倾向北东,倾角约为52°,其地表长度约为140m,经探槽TC10揭露,控制宽度约为1.99m,品位为Zn0.43%~0.55%,加权平均品位为Zn0.49%。

AP8-2-3号铜矿化体形态为似层状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,为褐铁矿化花岗闪长岩,岩石具黄色、黄褐色褐铁矿化,局部具高岭土化,见星点状闪锌矿化,岩石整体结构疏松,其地表延伸不清;经由探槽TC10揭露,矿化体走向约为160°,倾向北东,倾角约为30°,外推长度为50m,宽约0.97m,品位为Cu0.11%、Ag12.3 g/t。

AP8-3-1号铜工业矿体(伴生银元素)形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,赋矿岩石为孔雀石化硅化花岗闪长岩,孔雀石化呈稠密浸染状,另具星散状褐铁矿化,矿化蚀变强烈,本矿体为半隐伏状态,地表延伸不清,地表拣块样YJKH6分析结果为Cu1.6%、Ag16.7g/t;经由探槽TC12-1揭露,矿体走向约为40°,倾向北西,倾角约为84°,外推长度为50m,宽约1.00m,真厚度0.97m,品位为Cu0.59%、Ag5.58g/t。

AP8-3-2号铜工业矿体(伴生银元素)形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,赋矿岩石为硅化褐铁矿化花岗闪长岩,硅化较弱,岩石疏松破碎,褐铁矿主要呈薄脉状充填于岩石裂隙面中,本矿体呈隐伏状态,地表延伸不清;经由TC14-1揭露,矿体走向约为10°,倾向南东,倾角约为68°,由探槽TC14-1左右两侧各沿矿体走向外推25m,长约50m,宽约0.99m,真厚度0.78m,品位为Cu1.25%、Ag22.9g/t。

AP8-3-4号铜工业矿体(伴生银元素)形态为似层状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,赋矿岩石为孔雀石化花岗闪长岩,孔雀石化主要呈稠密浸染状,局部矿化强烈,可见铜蓝,另见星点状闪锌矿化及褐铁矿化现象,矿体呈半隐伏状态,地表延伸暂不清;由探槽TC14-1及TC15控制,矿体走向约为168°,倾向南东,倾角55°~63°,控制长度75m,探槽TC14-1控制宽度约2.68m,含夹石,真厚度0.87m,品位为Cu0.080%~4.05%、Ag2.56g/t~64.7g/t,加权平均品位为Cu1.62%、Ag28.4g/t。沿其倾向按控制斜深80m布置了钻孔ZK701,实际于钻孔中100.10m~100.90m见到该铜矿体,实际控制斜深114m,控制厚度0.34m,产状由地表65°∠55°过渡为65°∠65°,产状有向下变陡之趋势,品位为Cu0.24%、Ag5.0g/t,岩芯中主要见细脉状黄铁矿化,绿泥石化、弱硅化明显。

AP8-3-5号铜矿(化)带(伴生银元素)形态为似层状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,赋矿岩石为孔雀石化花岗闪长岩,孔雀石化主要呈稠密浸染状,局部矿化强烈,可见铜蓝,另见星点状闪锌矿化及褐铁矿化现象,矿体呈半隐伏状态,地表延伸暂不清,地表拣块样YJKH7分析结果为Cu1.34%、Ag26.5g/t;地表由探槽TC13揭露,矿(化)带走向约为80°,倾向北西,倾角约为68°;矿(化)带因夹石分为两层矿体,均为铜工业矿体(伴生银元素),控制长度为50m;沿探槽TC13走向,第一层个别刻槽样含金元素(品位为Au0.14 g/t),其宽约2.00m,真厚度1.56m,品位为Cu0.36%~2.37%、Ag6.56g/t~89.6g/t,加权平均品位为Cu1.37%、Ag48.1g/t;第二层宽约9.00m,真厚度7.04m,品位为Cu0.086%~1.17%、Ag2.25g/t~19.8g/t,加权平均品位为Cu0.45%、Ag8.85g/t,矿体顶板围岩具铜矿化,品位为Cu0.19%;沿其倾向按控制斜深80m布置了钻孔ZK501,实际于钻孔中28.30m~29.50m见到该铜矿体,实际控制斜深43m,控制厚度1.03m,产状由地表350°∠68°过渡为350°∠32°,矿体于深部合二为一,产状向下变缓,品位为Cu0.46%、Ag18.8g/t,岩芯中为孔雀石化花岗闪长岩,孔雀石化主要呈薄膜状、星点状产出。

AP8-3-7号铜矿化体形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,含矿岩石为硅化花岗闪长岩,可见稠密星点状镜铁矿化,伴随有浸染状孔雀石化及星点状闪锌矿化,矿化体呈隐伏状态,地表延伸暂不清;由探槽TC20揭露,矿化体走向约为160°,倾向南西,倾角约为68°,控制长度50m,宽约1.69m,品位为Cu0.13%~0.20%、Ag18.1g/t~19.5g/t,平均品位为Cu0.15%、Ag18.7g/t。沿其倾向按控制斜深80m布置了钻孔ZK801,实际于钻孔中90.05m~90.50m见到该铜矿化体,实际控制斜深92m,产状由地表250°∠68°过渡为250°∠72°,产状变化不大,品位为Cu0.54%、Ag10.6g/t。矿化体向下有品位变富之趋势。岩芯中主要见黄铜矿化石英脉,脉宽0.50cm~15cm,矿化呈团块状、星点状产出,围岩中亦有星点状黄铜矿化,绿泥石化明显。

AP8-3-8号铜低品位矿体(伴生银元素)形态为脉状,产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,赋矿岩石为硅化花岗闪长岩,岩石蚀变较强,从结构构造上可看出其先绿泥石化,之后又被硅化,具浸染状孔雀石化,局部矿化强,岩石裂隙发育,见橙色或黑色硫化物充填,矿体呈半隐伏状态,地表延伸暂不清;由探槽TC20揭露,矿体走向约为10°,倾向北西,倾角约为45°,控制长度为50m,宽约0.98m,真厚度0.84m,品位为Cu0.23%、Ag17.3g/t;矿体右侧围岩具铜矿化,见浸染状孔雀石化,宽约1.66m,品位为Cu0.10%~0.14%,平均品位Cu0.12%。钻孔ZK801于117.70m~118.00m见到该铜矿体,实际控制斜深141m,产状由地表280°∠45°过渡为280°∠53°,产状向下变陡,品位为Cu0.22%、Ag4.2g/t。该段岩芯主要为硅化花岗闪长岩,硅化以石英脉定向穿插为主,脉宽0.50cm~1.00cm,具较强黄铁矿化,呈团块状、星点状产出,另具绿泥石化。

AP3-1号Zn工业矿体(伴生铜银元素)形态为似层状,赋矿岩石为绿泥石化花岗闪长岩,具星点状孔雀石化及蜂窝状褐铁矿化,另见星点状闪锌矿化和电气石化,岩石弱硅化;该矿体由探槽TC31揭露,矿体走向约为156°,倾向南西,倾角约为63°,控制长度为50m,宽约1.00m,真厚度0.90m,品位为Zn1.22%、Cu0.10%、Ag15.6g/t。

AP3-2号金矿化体产于晚侏罗世花岗闪长岩(J3γδ)中,为含金石英脉,具蜂窝状褐铁矿化,矿化一般;矿化体总体走向约为173°,倾向北东,倾角81°~85°,由探槽TC34、TC35控制,控制长度约为141m,宽为0.40m~1.10m,品位为0.19 g/t~0.41 g/t,加权平均品位为0.25 g/t。

AP4-1-4号铜工业矿体(伴生银元素)形态为似层状,赋矿岩石为硅化细粒花岗岩,原岩蚀变较强,硅质含量较高,质坚硬,绿泥石化亦较强,具稠密浸染状孔雀石化,局部矿化强烈,可见星点状黄铜矿化,伴随沥青状、蜂窝状黑色硫化物;矿体总体走向约为153°,倾向北东,倾角53°~58°,由探槽TC39及TC40控制,控制长度约为45m,宽度约为4.74m,真厚度4.33m,品位为Cu0.15%~0.69%、Ag3.56g/t~27.3g/t,加权平均品位为Cu0.46%、Ag15.9g/t;另外位于本矿体左侧,附属一段铜低品位矿体(伴生银元素)和一段铜矿化体,各由一个刻槽样控制,均宽0.95m,品位分别为Cu0.20%、Ag10.3g/t,Cu0.11%。沿其倾向按控制斜深80m布置了钻孔ZK1201,实际于钻孔中68.80m~69.80m见到众铜矿(化)体变化为1条铜矿化体,实际控制斜深83m,产状由地表50°∠58°过渡为50°∠59°,产状稳定,品位为Cu0.104%。矿体由地表向下品位贫化。该段岩芯局部具团块状黄铁黄铜矿化,矿化范围不大,硅化明显。

AP4-1-5号低品位矿体(伴生金银元素)形态为脉状,赋矿岩石为硅化细粒花岗岩,岩石硅化较强,具星点状闪锌矿化,可见石英晶洞,晶洞内具褐铁矿化,局部可见黑色沥青状硫化物充填于岩石裂隙内,该矿体呈隐伏状态,地表延伸不清;由探槽TC37揭露,探槽TC37、TC38控制,矿体走向约为133°,倾向北东,倾角约为88°,控制长度为50m,宽约1.27m,真厚度1.21m,品位为Cu0.26%、Pb0.31%、Au0.19g/t、Ag20.2g/t。

3 找矿标志

预查区内,通过地质填图、地表踏勘方法,寻找解理、裂隙及构造破碎带和花岗岩内接触带,是找矿较明显的标志之一。

与金、银、铜、铅、锌矿化关系密切的次生蚀变为褐铁矿化及孔雀石化、硅化、绢云母化、绿泥石化、矽卡岩化等蚀变是该区重要的直接找矿标志。

对化探圈出的多元素综合异常,尤其高值单点异常,是较好的间接找矿标志之一。通过地质踏勘、地质土壤综合剖面测量,并配合槽探工程进行揭露,可直接找到矿源体。

对物探激电测量圈出的异常,也是较好的间接找矿标志之一。可施工钻探进行深部验证。

4 结束语

本区矿(化)体分布较多,多呈似层状、脉状产出,为晚侏罗世中酸性岩浆上侵所携成矿热液所致,矿床类型主要为中温热液型,在以后的工作中应以寻找铜、铅、锌、银、金等多金属矿产为主要导向。