花岗岩地层溶蚀裂隙、管道型突水突泥处理技术

全 斐,赵 宇,赵春杰,高明成

(中铁十局集团有限公司,山东 济南 250000)

随着我国经济的持续发展,隧道及地下工程发展迅猛,随之而来的涌水突泥等地质灾害问题日渐突出[1-5]。采取必要的措施应对地质灾害,对隧道安全、快速掘进以及正常使用至关重要[6~10]。正在修建的大临铁路红豆山隧道穿越花岗岩地层,施工中突发大规模涌水、突泥,而目前国内花岗岩地层形成蚀变、溶蚀裂隙管道地下水的案例比较少见,且滇西地区地质构造及水文地质环境极为复杂,可借鉴的施工经验极少。笔者总结了红豆山隧道处理突发大规模涌水、突泥的主要特点,综合地质勘探及超前地质预报结果,对迂回导坑试探性绕行施工技术进行了研究。

1 工程概况

大临铁路位于云南省西南部地区,北起广大线大理站,经大理州巍山县,跨越澜沧江后进入临沧市。红豆山隧道位于澜沧江以南,临沧市凤庆县及云县境内,单线铁路隧道,起讫里程DK114+497~DK125+113,全长10 616m,最大埋深1 020m,隧道断面净空6.98m×7.1m(宽×高)。如图1所示,全隧共设2座斜井+2座洞身平导,1号斜井平长1 799m,斜井纵坡10%;2号斜井平长1 657m,斜井纵坡10.3%;1号斜井工区平导长1 600m,2号斜井工区平导长2 210m,平导中线与线路中线距离30m。设计预测正洞最大涌水量42 994m3/d,1号斜井最大涌水量Qmax=7 234m3/d,2号斜井最大涌水量Qmax=7 216m3/d。

图1 红豆山隧道示意

隧道穿越地层主要为印支期黑云花岗岩。隧道地处印度板块与欧亚板块碰撞缝合带,隧道穿越龚家断层、星源断层、关口平移断层、冬瓜村断层、学房断层、老茶房断层、小温崩断层等7个断层,地质条件极其复杂。地下水的赋存与分布主要受地质构造、地形地貌、岩性及气候等因素的控制,隧道区域水文地质条件复杂,地下水类型较多,主要有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、断层裂隙水。

2 涌水突泥情况

2018年8月17日14时40分,红豆山隧道2号斜井平导施工至PDK121+661,掌子面无水,爆破后准备出碴时左侧拱顶出现掉块,约20min后突发涌水,瞬间淹至距掌子面80m处,至8月20日16时,水位上升至斜井X2DK0+470,已经开挖的平导、正洞全部淹没,如图2所示。

图2 2018年8月17日2号平导涌水

2018年11月14日对掌子面PDK121+661涌水塌方处后方加固处理,14时58分,PDK121+671.5~+668.6段上台阶套拱立架完成准备施作锁脚锚管时,拱顶左侧接近拱顶位置出现掉块并有响声,且频率较高,此时水量增大,水质变浑,现场立即撤离作业人员,至15时2分,发生涌水突泥现象,水质浑浊,流速较快,瞬间冲至PDK121+700处,堆积物为块、碎石及泥沙,如图3所示,塌体中含大量方解石,塌体将PDK121+661处拱部塌口掩埋,渣体为缓坡,估算总塌方量为800m3,塌体处出水量约14 160m3/d(即590m3/h)。

图3 2018年11月14日2号平导突泥

3 地质条件研究

3.1 地质及水文探测

红豆山隧道2号斜井平导发生涌水突泥后,对该段进行了大量的补充地质调查。平导涌水处揭示岩性为印支期黑云母花岗岩:为浅灰、灰白色,夹黑色斑点,块状构造,中~粗粒结构,弱风化。隧道DK121+000~DK122+600段线路右侧发育一常年流水沟谷,距离线路0~500m,与线路交于DK122+520,为分析流水沟谷地表水与洞内涌水的关联性,在红豆山2号斜井进口集中排水口沟谷上游20m~50m范围内和下游20m~50m范围内布设共计2个简易流量观测点,计算沟谷水流量变化。同时对PDK121+200~PDK122+200段线路左右各500m范围内地表泉眼、水井、池塘、水田及沟渠水流量进行观测,核实是否出现地表失水现象。

根据洞内涌水监测情况及洞外简易流量观测点统计,2018年8月17日~9月18日每天涌水量在19 076m3/d~43 702m3/d,累计抽水量约110万m3。根据抽排水记录分析除8月19日出现涌水峰值84 000m3/d (3 500m3/h,持续38min)以外,其余时间涌水量为795m3/h~1 821m3/h。对PDK121+200~PDK122+200段线路左右各500m范围内地表变形、泉点、水井、池塘、水田及沟渠水流量进行观测,未发现明显异常现象。分析结果表明,隧道内涌水与地表水没有直接的补给关系。

3.2 超前地质预报

涌水发生后,采用拉碴反压回填、堆码沙袋形成作业平台,出水点预留排水管引至边墙,掌子面采用8cm厚喷射混凝土封闭,在原超前地质预报基础上,采用“物探+钻探”综合超前地质预报方法对涌水段落及周边进行补充预报。

3.2.1 物探。在PDK121+661掌子面附近先后两次补充实施地质雷达、瞬变电磁[11],瞬变电磁测点布置见表1,从预报的数据资料分析,前后两次瞬变电磁结果基本吻合,数据准确度较高;地质雷达实施过程受涌水及坍塌体不平整等影响,掌子面前方无法探测。结合瞬变电磁、地质雷达周边探测和原有TSP资料分析,掌子面前方及隧道周边围岩强度低,节理裂隙发育,水量大。受掌子面涌水等不可移除的干扰因素影响,物探结果需采用钻孔进行验证。

表1 瞬变电磁工作测线布置方式

3.2.2 钻探。为查明涌水段隧道前方及周边一定范围内相对低阻异常带的花岗岩体节理裂隙发育、蚀变及地下水发育程度。采用ZML160钻机,在PDK121+677断面左、右侧及PDK121+679断面拱顶布置5个Φ108mm钻孔,见表2。探孔布置及探测结果见图4。

表2 PDK121+677、PDK121+679断面钻孔统计表

图4 地质预报探测结果示意

从图4中可以看出,涌水段落存在物探相对低阻异常区域范围较大,结合钻探资料分析,富水区域存在于隧道掘进方向左侧、拱顶及掌子面前方,且涌水掌子面(PDK121+661)左前方、前方存在约3m宽空腔,空腔内局部泥沙充填。

综合物探、钻探判释结果说明花岗岩岩体存在囊状富水体,结合掌子面揭示岩性分析为花岗岩中局部分布可溶岩俘虏体,在地下水淘蚀作用下形成溶蚀管道、裂隙,基岩裂隙水沿溶蚀管道排泄,富水体补给源丰富,施工中揭示溶蚀管道,形成涌水。

4 试探性迂回绕行方案

4.1 方案比选

4.1.1 方案一。超前大管棚支护,爆破防水。由于掌子面水量大,前方存在约3m宽空腔,空腔贯通性好,且目前无法准确探明空腔高度,空腔内局部充填泥沙,再次开挖可能造成大面积涌水、突泥,施工危险系数高,且超前大管棚支护、初期支护无法完全保证后期施工通道安全。

4.1.2 方案二。帷幕注浆。帷幕注浆堵水工程造价高,施工进度缓慢,注浆充填空腔效果难以保证,且堵水可能造成水压增大,不利于后期正洞施工。

4.1.3 方案三。试探性迂回绕行。综合超前地质预报进行迂回导坑试探性施工,原平导作业面作为泄水通道,泄水降压。

根据现场实际情况,考虑降低施工风险、确保工期、节约投资等因素,采用迂回绕行的施工方案。

4.2 第一次迂回绕行施工

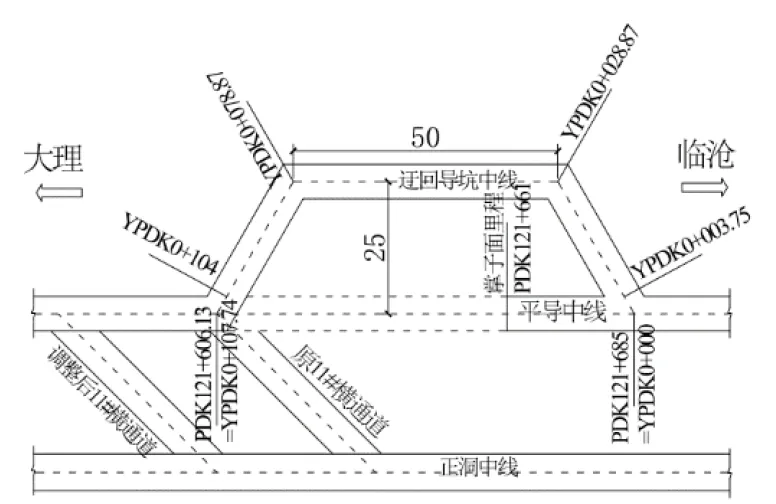

4.2.1 迂回绕行施工方案。 根据涌水段超前地质预报综合分析,平导掘进方向右侧围岩强度较高、水量小,且右侧绕行可有效避开正洞,减少后期对正洞施工干扰,故选择从掘进方向右侧设置迂回导坑,平行段与平导中线距离25m,与平导中线交于PDK121+685=YPDK0+000处,交角为60°,迂回导坑设计长度107.74m,如图5所示。迂回导坑断面形式、坡度与原平导一致。

图5 迂回绕行示意

迂回导坑超前地质预报采用瞬变电磁+3孔超前钻孔兼排水孔+5孔加深炮孔+掌子面地质素描方式开展,根据地质预报综合分析成果实时调整围岩级别、支护参数及开挖工法。

4.2.2 迂回绕行遇到的问题。迂回导坑掌子面施工至YPDK0+036揭示为弱风化黑云花岗岩,节理裂隙较发育,3个超前钻孔内均有股状水流出,总水量约200m3/h,迂回平导钻孔内出水后,原平导掌子面总出水量减少约200m3/h。掌子面施工至YPDK0+044,3个超前钻孔内涌水量增加至320m3/h,结合综合地质预报结果,采用φ108mm大管棚超前支护,大管棚间斜插φ42mm小导管,并在边墙、拱顶施作泄水孔泄水降压。掌子面施工至YPDK0+048,上台阶立架完成准备施作加密超前小导管时,拱顶左侧接近拱腰位置出现掉块,本循环封闭后暂停施工,次日频繁出现掉块声响,现场拉碴反压回填,过程中有股状水流出,水质较浑,并伴有泥沙流出,且水量注浆增大,水质浑浊,现场撤离作业人员,约1h后发生涌水突石(泥)现象,成分为泥夹碎石块砂,方量约200m3,塌口位于拱顶~左拱腰,已被块、碎石封堵。塌口出水量约260m3/h。

4.2.3 涌水突泥原因分析。 瞬变电磁判释YPDK0+051~+091段相对电阻率较前段降低,含水量较前段增大,其中YPDK0+067~+091为相对低阻异常带,水量较大。钻探数据显示YPDK0+046~+076段围岩节理裂隙发育,蚀变较严重,自稳性差,地下水发育,如图6所示。

图6 YPDK0+031~+091段瞬变电磁电阻率剖面

分别在YPDK0+036、YPDK0+044两个断面施作共9个超前钻孔,两次钻孔揭示地质条件与物探结果基本吻合。

根据物探、钻探结果分析,YPDK0+048掌子面左侧、拱顶前方富水,且掌子面附近存在较大空腔,局部岩体蚀变严重,右侧岩体较为破碎,分布较多软弱夹层,地下水较不发育。结合原平导地质预报结果判断,原平导与迂回导坑之间可能存在贯通裂隙、管道,富水。为扩大探测范围,在迂回导坑YPDK0+030、+041右侧与坑道线路60°夹角补充60m深钻孔,YPDK0+030右侧边墙钻孔钻进速度0.38m/min~0.75m/min,岩质软硬不均,钻孔内无水,无卡钻现象。YPDK0+041右侧边墙钻孔,钻进速度0.375m/h~0.5m/h,岩质较硬,钻孔内无水,无卡钻现象。综合以上数据分析,迂回导坑右侧岩体强度较高,围岩完整性较好,孔内无水。

4.3 第二次迂回绕行施工及结果

4.3.1 迂回绕行方案。在迂回导坑前进方向右侧设置2号迂回导坑,2号迂回导坑平行段与迂回导坑中线平距为30m,与原平导中线平距为55m,沿原1号迂回导坑斜边延伸施工,进入平行段后设不小于50m的平行直线段,待通过富水区域段后再回到原设计平导中线,如图7所示。

图7 2号迂回绕行示意

4.3.2 绕行效果及修正。第二次绕行顺利完成,迂回导坑顺利转入原平导线路施工,平导顺利通过了涌水突泥段落,平导富水段落平均月进尺达到90m以上,原平导作为泄水通道,在原平导内向正洞方向施作长距离探孔泄水降压,为正洞的施工创造有利条件,目前正洞已顺利穿过涌水段落。

5 结论及建议

根据红豆山隧道工程实际,综合地质勘探及超前地质预报结果,采用迂回导坑试探性绕行避让和深孔泄水的方案,顺利通过了涌水段。主要结论及建议如下:①红豆山隧道涌水为滇西花岗岩地层蚀变、溶蚀裂隙、管道地下水,具有水量大、涌水连续、贯通性好、补给水头稳定等特点,通过试探性迂回绕行,结合超前地质预报结果动态调整迂回导坑线路,可成功通过涌水突泥段落,保障施工安全。②采用“瞬变电磁+超前钻探”地质预报组合方式,在红豆山隧道涌水突泥处理中取得了较好的效果,能够较清楚的探测到隧道掌子面及周边富水区域、空腔等异常地质,但受地质条件的复杂性和地质预报实施过程中不可排除的影响因素的影响,超前地质预报方法对花岗岩蚀变、溶蚀裂隙的预报在一定范围内仍存在局限性,这也是造成第一次迂回绕行未成功的主要原因。③滇西花岗岩地层蚀变、溶蚀裂隙、管道地下水情况极为复杂,蚀变岩体受地下水侵蚀影响,强度降低明显,且差异性大,对该类地质条件下隧道施工的安全岩盘厚度应适当加大。