中国古代凤舟图像空间视角的重构与转向

卢洋 桑俊

(1.武汉职业技术学院 体育美育工作部,湖北 武汉 430074;2.长江大学 人文与新媒体学院,湖北 荆州 434023)

中国古代凤舟图像可追溯至夏商、战国、秦汉,多为早期绘画、青铜器等文物。笔者将中国古代凤舟的图像研究集中于长沙出土的两幅帛画《人物御龙图》和《人物龙凤图》。

学界围绕凤舟相继展开相关研究,其中,以崔乐泉、王若光、刘旻航为代表的研究者,从考古学和体育学方向展开分析,二者关注的立证资源亦不相同,一是考古实物,一是田野活态文化[1];以田兆元、游红霞、徐华龙为代表的民俗界研究者,从古籍文字记载的角度对鸟舟和凤舟展开研究,提出早期鸟舟竞渡是凤图腾崇拜的结果[2];以孙作云、熊传新、萧兵为代表的民俗学者,较早展开对《人物龙凤图》的研究与讨论,对帛画的功用提出了不同的观点:弯月状物极可能代表灵魂乘坐的舟船,应称为“魂舟”,“即令那是月亮,也可能是一种月形的舟船”[3](P15)。王伯敏在《中国绘画史》中指出:这是一幅带有迷信色彩的风俗画,描写一个女巫为墓中死者祝福。[4](P30)此画为葬仪中的一件物品,妇人脚踏一半月状物,似龙舟,亦可释为弯月……根据楚俗并结合文物考证,此画的妇女形象即墓主人,主题是表现龙凤引导死者及墓主人灵魂升天。[5]

专业背景的不同虽然在一定程度上拓展了研究视角,但也易出现一叶窥豹的情况,无法将凤舟这一民俗体育作为一个确定的整体进行研究,同时也为艺术史中空间视角的研究方法提供了介入的可能。

一、图像到空间:空间视角为礼仪美术解读提供新路径

潘多诺夫斯基基于图像志的三个研究步骤,是探寻图像称谓和主体有关的文字依据的重要途径之一,但是中国古代礼仪美术不属于统一的宗教体系,也没有权威文本作为绝大部分图像的根据。从非文本渠道探索对于作品本身的解读,特别是对空间表现的分析[6](P47),无疑是比较客观的研究视角。

巫鸿以马王堆1号墓帛画为例,将空间进行界阈标志区分,提出从五个空间展开讨论,将这些空间设想为图像学意义上的形象构成,通过收集有关的考古、历史、文献和图像材料并进行综合研究,探寻这些空间在西汉楚地的文化、宗教、礼仪、生死观和宇宙观中可能的意义。[6](P51~52)他在《中国绘画中的女性空间》一书中,将《人物御龙图》和《人物龙凤图》放在一起进行比较和综合分析。两图创作时间为公元前3世纪,被发现于湖南长沙附近楚墓,均为面朝左方的全侧影形象,明显属于相同种类的画像制品。[7](P26)他建议将有关图像志的问题暂时保留,把注意力集中到帛画的空间表现上,特别是女子与画中另一形象——一牙新月——之间的关系上。[7](P30)

巫鸿将两图的分析重心转移到画的空间表现上,具有独到的研究视角,也开启了新的研究路径。他认为两者的主要不同是对象征性动物的选择:《人物御龙图》中的男性人物驾驭着一条巨龙并被其环绕;[7](P31)《人物龙凤图》中的女性人物则与凤鸟连成一体,占据画幅中央区域。他从该规律性的构图模式展开“凤”“龙”与图中人物性别的探讨,并认为马王堆帛画中相应的弯月图画的重要意义在于,延续《人物龙凤图》的传统,塑造想象世界中的女性空间。[7](P34)

二、重拼到再现:凤舟相关帛画仪式空间的重构

(一)《人物御龙图》仪式空间的重构

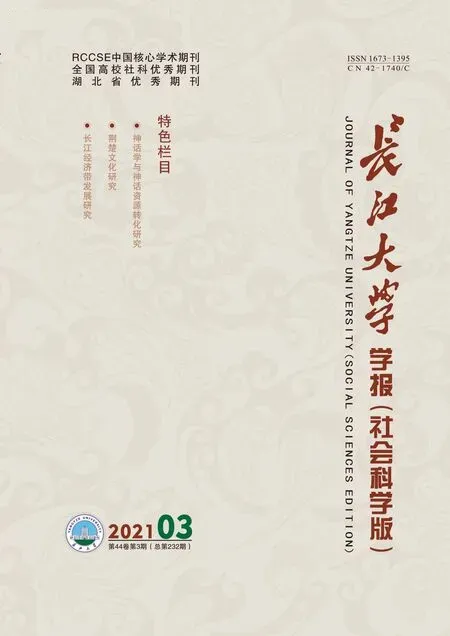

将《人物御龙图》和《人物龙凤图》重新进行空间划分,见图1和图2。图1中,人物在中心位置,上部为华盖或天界,中部人物和象征性动物或为人间,下部鱼或水表阴间。在汉代神仙思想盛行之前,三分世界观起源很早且为人们所接受,魂魄的归处分别居于最上的天和最下的水,居于中间的地代表了生;而在垂直空间概念中的天、地、水三处分别对应于天界、人间、阴间三界,水平空间概念中的东西南北四方对应垂直空间概念中的地。[8]

图2 《人物龙凤图》空间划分

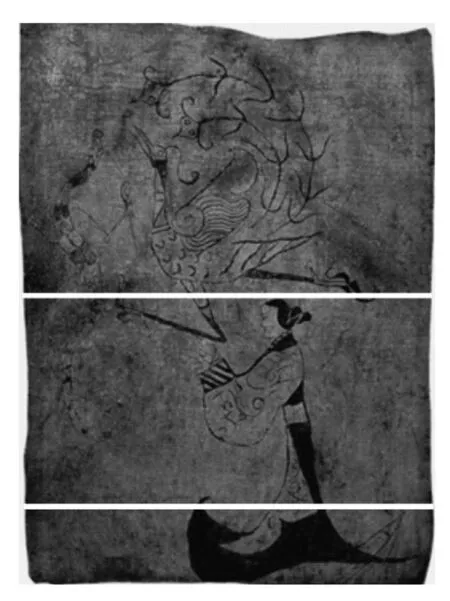

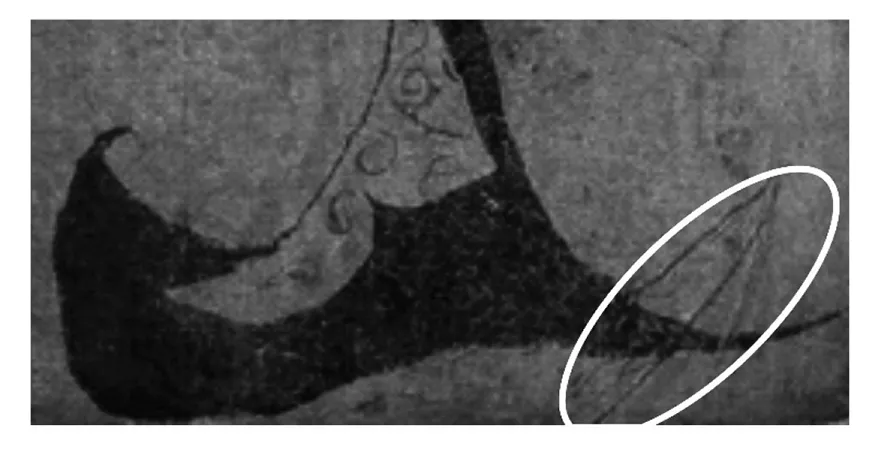

两图中人物均为面朝左方的全侧形象,明显属于相同种类的画像制品。图1中,男性士人与陪葬者的性别、年龄一致,其所配长剑和图2中女子戴的假髻均在墓中被发现。图1画面上层,人头上方为舆盖,以此形成天的广阔空间感,表示天界。画面中间层与图2所描绘的不同之处在于,升天不是由龙凤引导,也不是由车引导,而是由墓主人驾驭龙凤之舟,从人间去往升天之路。确切地说,是凤身、龙凤双头之舟。画面正中一位佩剑男子侧身直立,手执缰绳,驾驭一条左龙右凤之首、凤身之舟。舟尾单腿立鹤一支,圆目长喙,昂首仰天面向右边。画面下层左下角为鲤鱼,表示所处水的阴间,中间为凤足纹饰(图3)。

图3 《人物御龙图》局部

三条飘带随风向东飘动,人、龙、凤、鱼、鹤均向西而行,其中,人、龙、鱼、舟面朝西方逆风而行,凤、鹤面朝东方。古人认为天上仙境是在西方,也就是西天,朝西踏上通天之道,整个画面呈行进状,充满了动感。

图中左下角的鱼(图4)与当今鲤鱼的相似度很大。鲤鱼自古以来就有“诸鱼之长”“鲤为鱼王”等美称,而鲤鱼必存在于水中,水府也称黄泉,以鲤鱼为导引,取鱼王引路之意,以示主人身份高贵。关于驾鲤鱼的文字记载,见于《苍山汉画像石题记》:“元嘉元年八月廿四日立郭(椁)毕成,以送贵亲……薄踈(疏)郭(椁)中画观(馆)。后当朱爵(雀)对游,西仙人中行白虎、后凤皇(凰)……女随后驾鲤鱼。”[9]

图4 《人物御龙图》局部

关于鲤鱼驾车的汉画像石图像中,最特别的一种鱼车就是龙形鱼车(图5)。此类鱼车图像目前仅发现两例,皆以鱼车下部一张嘴巨龙作为托举物,车上竖立双鱼旌旗,构图几乎完全一样。鱼车是航行于水中的水车,是人死后魄进入黄泉时乘坐的交通工具,乘者为墓主人。沟通生死和死而复生,是鱼车图像最基本的内涵。[9]

图5鱼车汉画像石[注]山东邹城北宿镇落陵村出土的汉画像石。

王若光、刘旻航认为,1973年出土于长沙子弹库的战国楚墓帛画简图为《人物御龙舟》。[10]韦秀玉、杨童认为,《人物御龙图》中,男子驾驭着一条巨龙(也可能是龙舟),威武多变,同样有龙凤并置,表达龙凤呈祥的主题,但该画将凤置于舟尾次要的位置,比例也小得多。[11]徐华龙认为,过去对所谓人物驭龙升天图的定义是不准确的,图中所画的不是龙,而是龙凤合体。[12](P126)

《人物御龙图》仪式空间首先通过舆盖、祥瑞动物所幻化之舟、驭舟墓主人、鲤鱼及所处的水世界,重构天界、人间、阴间三维空间,然后通过图中舆盖飘带、人物与祥瑞动物行进方位的不同,营造时间的流动,形成楚地该时期独特的祭祀与招魂习俗仪式空间。墓主人驭凤身“凤舟龙”而行,凤身颀长,弯作舟形,舟首分为龙凤双头,与舟尾仙鹤均摆颈昂首作飞天状。此舟是公元前3世纪的“招魂之舟”,属于以凤为主体,凤龙混合的造型,而非纯粹的凤或龙,由此推断为“凤身龙凤双首舟”。

(二)《人物龙凤图》仪式空间的重构

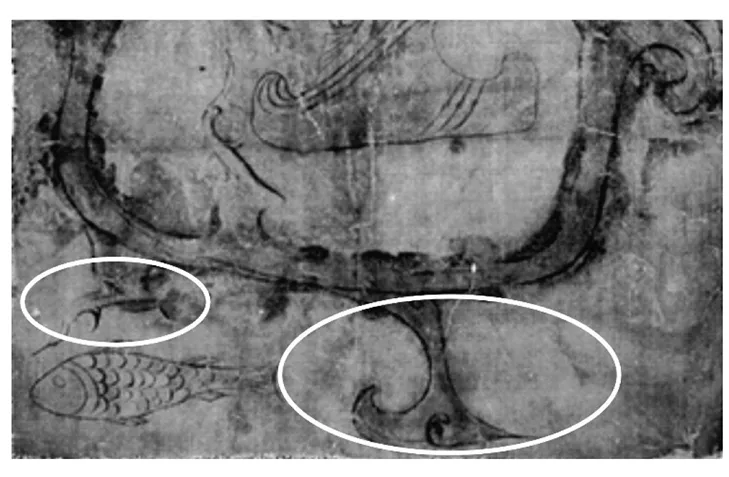

图2中,人物在图的中心偏右下方,上层为腾飞的龙与凤,中层为人物,下层为人物脚下弯月状物体。上层绘一龙一凤表天界;中层高髻细腰、广绣长裙、合掌侧身而立的女子表人间;下层右下角墓主人脚踏弯月状物或为舟,表阴间(图6)。

图6 《人物龙凤图》局部

关于此弯月状物,学界声音各异。孙作云认为画中女子应为墓主人,而帛画的内涵为“引魂升天”。[13]熊传新认为帛画结构布局有上、中、下三层,上层为天;左上方之兽,是我国古代神化了的龙;右上方的鸟,应为凤鸟;妇人右下角有一弯月状物是画的下层,应为大地。熊传新后来又撰文,认为妇人右下角弯月状物为魂舟。[14]巫鸿认为,长沙马王堆1号墓帛画将女性形象与月亮及若干与阴有关的其他图像组合进相对独立的空间,进而塑造想象空间,而此图将女性形象与月形象进行组合构图,具有性别对应的意义。[7](P31)

楚人信奉“生而为人,死后成仙”的丧葬礼仪,遵循“事死如事生”的习俗。《人物御龙图》出土时上缘镶一竹条,竹条中部装有系带,这是推定这类图画曾在葬礼中被悬挂的重要证据。这两幅帛画均为当时殉葬仪式中的幡,也就是《三礼》中的“铭旌”。古代的做法是,将画好的招魂幡竖在灵柩前,一路引导到墓地,经过祭祀等仪式后,覆盖在棺上。如果有多层棺,则放在最里面一层,一同下葬。这样,魂随幡,魄随棺,同入墓葬。[14]

三、承古到拓新:凤舟仪式空间传承与演变

胡小明、杨世如指出,黔东南苗族独龙舟是从竞技到体育的萌芽进程中的活化石,至今仍不具有体育性质,应视为一种体现民族性格的巫术礼仪性的游戏竞技遗存。[15]荆州地区的监利市、洪湖市属于古代楚国属地,流传至今的凤舟竞渡民俗遗存中,洪湖凤舟更具代表性,端午时节凤舟竞渡这一非遗民俗更能体现古代楚国巫术礼仪。

(一)清道光时期的龙凤竞渡端午民俗

故宫博物院藏品“慎德堂制”款粉彩赛龙凤舟图盘,高5.4厘米,口径28.5厘米,足径17.8厘米,盘底署“慎德堂制”。“慎德堂”系道光皇帝在圆明园的行宫,署有“慎德堂制”的瓷器,是道光年间景德镇御窑厂专门为道光皇帝特制的,以供其居住在慎德堂时使用。从盘上所绘的赛龙舟和凤舟图看,此盘应有特殊用途,是供道光皇帝在端午节使用的应景物品。[16]

图7描绘的是儿童驾驭的凤舟竞渡情景。凤舟红色头部、黄色鸟喙,脖颈处红黄蓝三色叶片状羽毛,舟身鳞片、翅膀位于船身正中间,舟身中部为两层亭阁造型,顶端悬挂白色旗帜一面,舟尾七根尾羽,其中一根宽大凤凰尾羽位于正中,其余略小,分立左右两边。凤舟之头站立一儿童,手执一面黄色令旗,呼号指挥,舟前部一儿童手执长形木棍,舟上四位儿童正奋力划桨,舟尾一儿童掌舵。

图7 图盘局部[注]北京故宫博物院馆藏。

(二)监利市端午竞渡仪式

监利民间以子龙追凤凰的形式,举行端午节龙凤竞渡(图8)。监利民谣《划船歌》:“划凤舟,赛龙船,五月端阳闹江汉。凤首造得百尺高,龙尾翘起万丈长。金童玉女船头站,两边坐的划船郎。中间锣鼓震天响,听鼓下桡翻白浪。后面艄公把棹扳,龙争凤斗水中央。”[17]

图8 龙凤竞渡[注] 赖晓平微博http://laixp19630419.lofter.com/post/1cfc854c_61acfd0,2020-6-28。

龙舟采用梭子形船体构造,两头窄,中间略宽,舟首装饰龙首,舟身绘有龙形,舟长约10米,舟宽约1.5米。凤舟采用撮头形船体构造,舟首窄、舟中部至尾部逐渐趋于平缓宽大,舟首装饰红色凤首,舟尾以竹制分散状长彩旗装饰,舟长约14米,舟宽约2米。龙舟和凤舟中舱均竖双桅杆,置鼓架、锣架,桅杆中端置双层或单层彩色斗幡,纸糊的白色展翅若飞的凤鸟位于桅杆顶部,桅杆之间的绳子缀满三角形五彩小旗。桡子18对,上船人数42人,中舱指挥1人,鼓手1人,锣手1人,保艄1人。

(三)洪湖市端午竞渡仪式

据《洪湖县志》载:端午节“全境各集镇举行龙舟竞赛,唯新堤为龙凤舟竞赛,东岸划龙舟,西岸划凤舟”[18]。洪湖凤舟源于“凤灯风波”,当地官员为迎合慈禧太后,借西太后“西”字之圣名,特造凤舟,端午之际,新堤东岸划龙舟、西岸划凤舟的习俗便延续至今。

位于洪湖新堤城区的内荆河,贯连长江与洪湖,将新堤中心城区分为东西两岸。每逢端午节,龙凤竞渡分外热闹。以内河为界,内河东岸的河岭、洪林等村划龙舟,西岸的柏枝、新旗、远景、乘风、云峰等村划凤舟。东岸划龙舟、西岸划凤舟的习俗一直沿袭,经久不衰,新堤镇成了“凤舟之乡”。

洪湖凤舟的凤头为榫卯结构可拆卸木质器物。凤头造型为红冠、黄喙,凤眼及羽毛均为描彩。1962年,吴中山等人组织打造了第一条“真凤舟”,长九丈九。因历史原因,多年未赛凤舟,新堤西岸的凤舟被烧毁了多半,唯独乘风村的留下了,却在文革中被锯成五截,一个生产队分了一截,用来装谷子。一直到现在,当地留有民谣:“乘风村,好造孽,一只凤舟锯五截;乘风村,发了财,五截凤舟斗起来(方言,连起来的意思)。”说的就是改革开放以后,乘风人把劈成五截的凤舟复原。

蔡明金(1915-1998)是打造凤舟的掌门木匠,收徒赵复宣。赵复宣(1937年生)15岁拜蔡明金为师,协助打造凤舟6条,现为凤舟制造第二代传承人;蔡正文(1950年生)现为凤舟制造第三代传承人。[12](P231)据蔡正文口述,现在的凤舟是1989 年由丁传国等人集资重造的,是全国最大的凤舟。

乘风村的凤舟造型别具一格,凤头高1.5米,凤尾长近3米,舟头一道符,禁烟雾,斗上(舟中部)插柳枝避邪。舟长27.8米,舟宽1.4 米,舱口31个,桡子27对,上船人数59人(桡手54人,踩头1人,中舱指挥1人,鼓手1人,锣手1人,保艄1人)。凤舟船体构建明显异于龙舟。龙舟船底宽,空船较平稳;凤舟则采用菱船的构建原理,船身长,船底窄,因而船行速度快,空船成倾斜状,船身晃动大。[12](P9)

洪湖凤舟端午竞渡一般分为五个流程:描彩、出巢、祭祀、竞渡、凤还巢(图9-13)。[12](P10)

图9 描彩

图10 出巢

图11 祭祀点睛

图12 竞渡[注]洪湖群艺馆叶茂提供。

图13 凤还巢[注]吴志坚摄于2009年端午节。

描彩:每年端午前夕,当地人都要对洪湖凤舟进行例行维护和装扮,舟身重新刷上桐油,凤舟周身重描羽毛,凤头、桡子、艄、中斗等重新上色,将凤舟装扮一新。[12](P230)

出巢:凤舟舟身狭长,除凤头、凤旗、凤鼓、凤桡之外,还有一条与舟身齐长的凤尾,所以舟身与其他部件分开存放。舟身存放在乘风村的“栖凤阁”。据凤舟代表性传承人夏洪树介绍,凤舟由3棵大树拼接而成,因为长且沉,要120多人才能抬下水,竞渡需要60多人协力。[12](P228~229)凤舟出巢时全凭人力抬出。

祭祀:根据洪湖市滨湖地区的传统习俗,一般在农历五月初一准备好粽子、包子、三牲等祭祀物品,举行“开江仪式”。[12](P228)五月十五竞渡前,首先要前往滨湖延寿庵,请道士为凤舟举行开光祭祀仪式。凤头用黄绫缠裹,燃放鞭炮,燃烧符咒,牲祭,以鸡血点凤头,画桃符压凤冠,最后以活鸡点睛开光,为当地百姓祈福,以求风调雨顺,平安健康。

竞渡:27对桡子依次排后,头桡、二桡、三桡均为两对,略大。三桡后的桡略小。踩头者左手扶凤首,右手挥动黄旗,指挥前进节奏。[12](P229)女性最早参与凤舟竞渡,是2009年。当年6月22日,在乘风村的凤舟竞渡中,踩头者为女性。

凤还巢:凤舟竞渡活动结束后,还巢时需让凤头回望,上岸前需烧香放鞭,到了五月二十五日则要洗船,宣告当年竞渡仪式和活动结束。[12](P229)

现存凤舟舟头实物仅三件,两件属乘风村,另一件属三八湖渔场,从造型可以看出,凤头为鸡头鹤颈凤冠龙纹造型,头部约三分之一处为分体式,背部有金属把手,便于踩头者握住,头部可旋转朝舟尾及踩头者(图14)。扭头是祭祀中的收水流程,扭头代表收水,凤舟活动在某一地区完成时要收水来祈盼五谷丰登。

《人物御龙图》中,墓主人御“凤身龙凤双首舟”时,手握绳索驾驭朝向自己的凤头,该行为是凤图腾祭祀与崇拜的一种,为请神,祈求神灵帮助升天。凤舟竞渡收水仪式中男性踩头者的参与图像(图14)和《人物御龙图》局部图(图15)不仅在仪式空间上吻合,而且墓主人与凤舟竞渡踩头者的性别身份也吻合。此外,凤舟竞渡仪式空间中踩头者还存在女性参与,这进一步将仪式空间的性别扩宽,印证了古代楚地民俗崇凤、谢神以及通过舟船竞渡等仪式空间来传达情感,并且呈现了女性参与端午竞渡仪式的习俗,从实证角度印证了女性在该楚俗仪式空间中的参与和活态传承。

图14 乘风村凤舟收水仪式局部

图15 《人物御龙图》局部

四、范式与转向:空间视角下凤舟图像重新定义与诠释

(一)《人物御龙图》应为《人物御“凤身龙凤双首舟”图》

将《人物御龙图》的研究重心从传统的文献资料、图像志、考古等方法转向图像空间,对其仪式空间进行重构,发现以往对于《人物御龙图》的解读存在局限性。人物与祥瑞动物组合而成的楚地招魂仪式象征天、水、舟、人的物理空间,时间与空间不断流转连接的想象空间形成了楚地该时期独特的祭祀与招魂习俗三维仪式空间。此舟在一定程度上证明凤舟萌芽于楚地公元前3世纪时期的“招魂之舟”,而它属于以凤为主体,凤龙混合的“凤身龙凤双首舟”造型,从而该图应更名为《人物御“凤身龙凤双首舟”图》。

(二)图像仪式空间重构解读范式

在仪式空间的重构中,将客体、主体和原境等常规概念打破,一方面,超越图像、物像和文化的习惯性分野,另一方面,将客体、原境和主体纳入一个整合的分析过程。[6](P11)由《人物御龙图》到《人物御“凤身龙凤双首舟”图》再到《人物龙凤图》,不难得出女主人脚下弯月应为舟的推论。而《人物御龙图》中对于男主人所驭之舟的论证过程,使空间具有了多维指涉的性质,成为同种类型文化研究或不同种类美术史研究之间的共享概念和方法,也使得各类型的研究从扁平化逐步走向立体化。[6](P11)

(三)凤舟民俗研究方法的空间转向

古代凤舟研究目前局限于民俗、体育等学科领域,研究方法主要依靠古籍文字的一重分析法,或结合考古资料的二重分析法,少数学者选择图像与古籍文字相结合的方法,但其选取的研究图像缺乏针对性,对图像的分析缺乏深度。

田兆元、游红霞结合春秋羽人青铜钺、大使厅壁画与凤舟相关的图像进行论述,提出了一个重要观点:从先秦到唐代,端午竞渡都是鸟舟竞渡。从南宋开始,端午竞渡才变成了龙舟竞渡。竞渡舟船的这一变化,是图腾文化的产物。但是前期的图腾是鸟图腾,也可以说是凤图腾。[2]此观点的重要意义在于,改变了传统端午竞渡中龙舟文化单一存在的认识。凤舟竞渡的确存在,但它是如何缘起、传承、流变,并逐步淡出大众视野,又如何在当今回归?关于凤舟的最早文字记载,始于与鸟舟相关的文字记载《穆天子传》。《穆天子传》卷五载:“天子乘鸟舟龙卒(萃)浮于大沼。”郭璞注:“龙下有舟字。舟皆以龙鸟为形制。今吴之青雀舫,此其遗制者。”[19]学者们主要采用古籍文字一重分析法对鸟舟进行分析,有人认为“龙”字下面还有一个“舟”字;有人认为这段文字并没有错误,说的是鸟舟像龙一样漂浮在大泽上。结合《人物御龙图》中的“凤身龙凤双首舟”造型,天子所乘之舟或与“凤身龙凤双首舟”造型类似,为“凤身龙凤双首舟”的凤龙合体造型之舟。

因此,对于有确凿文献依据的图像,可以按照从图像志到图像学的研究顺序,讨论空间表现在解释文本中的作用和意义。在民俗历史的溯源及研究中,文献记载或许是独立存在的,文献依据并非总是结合实际或一定的图画形象,而相关遗存的图像往往横跨几个世纪。如何建立它们之间的联系? 空间转向视角下的图像重构,或许能够提供新的路径。

(四)荆楚凤舟呈现端午多神崇拜文化景观

清代龙凤竞渡图像中,凤舟造型精致,凤首、凤尾以及舟身的细节描绘栩栩如生,体现成熟时期的凤舟造型,竞渡划桨人物采用的是站立划桨姿势,整体强调的是舟的赏玩与外观造型。而荆州地域的凤舟,造型偏中大型,呈现“菱形”“撮头”“梭子”等外观特征,竞渡划桨人物采用的是坐姿、半蹲等划桨姿势,强调舟的竞速实用功能。

舟首凤的造型古拙,体现多元图腾文化的崇拜。洪湖凤舟外观综合鸡头、鹤颈、凤冠、龙纹、虎背、孔雀尾等多元符号元素,集鸡、鹤、凤、龙、虎、孔雀多种祥瑞之图腾于一体,体现楚文化中崇凤为主的多神崇拜文化。[12](P164)监利凤舟除装饰红色凤首外,还将白色展翅凤鸟装饰于舟桅杆的顶部。监利和洪湖两地的凤舟体现了对自然物的图腾崇拜,以及对杰出女性人物的崇拜,展现出多神崇拜的荆楚地域文化符号。洪湖乘风村之名来源于“沉凤(舟)”的故事,因此,凤舟还被赋予了神圣的纪念意义,成为当地民俗叙事的象征物。

凤舟是荆州地域端午节庆仪式中的象征符号,形成了独特的艺术文化景观,承载着建构当地凤文化认同的功能。[2]而龙凤竞渡是荆州地域端午竞渡的奇观,龙凤呈祥符合中华文化的本源,是荆楚文化浪漫特质的体现。没有凤舟竞渡的端午文化,是不完整的。[12](P117)洪湖凤舟竞渡的田野及人类学实证为古代凤舟的现代传承提供了新的例证,这一古代楚国属地的非遗民俗,是楚国巫术礼仪及其文化空间的遗存。《人物御“凤身龙凤双首舟”图》中,御舟者携凤舟首回头的行为符号映射到当今洪湖凤舟竞渡民俗图像中,从实物以及竞渡的角度进一步印证了崇凤、谢神、龙凤竞渡等古代楚地民俗仪式。

五、结语

借助空间视角对两幅帛画《人物御龙图》和《人物龙凤图》进行解读,以新的视角重构仪式空间的解读范式。古代凤舟图像与流传至今的凤舟实物图像之间的比较,为研究带来了相互印证的效果,古今凤舟竞渡均以龙凤同时出场,荆楚凤舟呈现多元图腾文化崇拜的特征,其中凤图腾、女性参与的符号尤为明显,形成了独特的龙凤同场、男女共同参与的荆楚端午竞渡民俗,还原了端午竞渡的本来面目,为古代凤舟图像的解读提供了有力的例证。