西藏杨树人工林分布及碳密度模型研建

刘金山,张 蓓,刘寅学

(国家林业和草原局中南调查规划设计院,长沙 410014)

森林生态系统作为陆地生态系统的主体,在全球碳循环中发挥着关键作用。森林生物量约占全球陆地植被生物量的90%,直接反映了植被的固碳能力[1-3]。森林生物量与植被碳储量作为森林生态系统最基本的特征数据,是研究森林生态系统结构和功能的基础,是森林中物质循环和能量转换的载体,是森林经营和开发利用的价值体现[4-5]。西藏由于海拔高,空气稀薄,大部分地区空气含氧量只有内地的50%~60%,因此,高原自然生态系统释放氧气的功能比低海拔地区更为重要。人工造林作为温室气体减排最经济、最有效的措施之一,在应对气候变化方面发挥了重要作用,其碳汇功能作为温室气体减排的重要途径越来越受到人们的重视[6]。我国杨树林总面积达1 010.26万hm2,其中人工林面积757.23万hm2,占全国人工乔木林总面积的18.9%[7],发挥着保障农区增产增收、改善农田小气候、防风固沙等作用[8]。杨树适宜栽植范围较广,是植树造林应对气候变化的重要树种,同时起到防风固沙、保护和绿化环境的作用[9]。杨树林占西藏人工林面积的45.34%,广泛栽种于西藏尤其是雅鲁藏布江流域,在西藏人工林生态系统中占有十分重要的地位,尤其作为防护林具有不可替代的优势,发挥了重要的碳汇和释氧功能。通过研究杨树林分布与碳密度,了解不同区域的杨树发育阶段及碳累积情况,掌握林分碳密度随林龄变化的特点;通过建立碳密度模型,掌握不同因素对碳密度的影响,为各区域树种、造林地选择、森林经营及固碳增汇评估提供参考依据。

1 杨树分布与碳密度

林龄和龄组关系到林分的生长发育阶段,对植被生长及碳储存具有重要影响。杨树不同龄组面积、碳储量和碳密度见表1。就面积比例而言,87.1%的面积集中在幼龄林、中龄林和近熟林,分别占35.9%、34.3%和16.8%;占比最少的过熟林仅占3.3%。碳储量集中分布于中龄林、近熟林和成熟林中。一方面归因于中龄林、近熟林占了较大的面积比重,另一方面则是由于随龄组增加碳密度相应增加。中龄林、近熟林和成熟林面积占总面积的60.7%,碳储量占总碳储量的81.5%;碳储量占比最少的幼龄林仅为35549 t,占6.7%。就碳密度而言,随着龄组增加,碳密度呈线性增加趋势,模型为:y=11.482x-10.568,R2=0.994 9,每增加1个龄组,碳密度约增加11.48 t/hm2。过熟林碳密度最大,达到了47.87 t/hm2;幼龄林碳密度最小,仅为2.51 t/hm2。

表1 杨树不同龄组面积、碳储量和碳密度龄组面积/hm2碳储量/t碳密度/(t/hm2)幼龄林14 15835 5492.51中龄林13 522150 54311.13近熟林6 620149 89122.64成熟林3 788133 50335.24过熟林1 31262 79647.87合计39 401532 28113.51

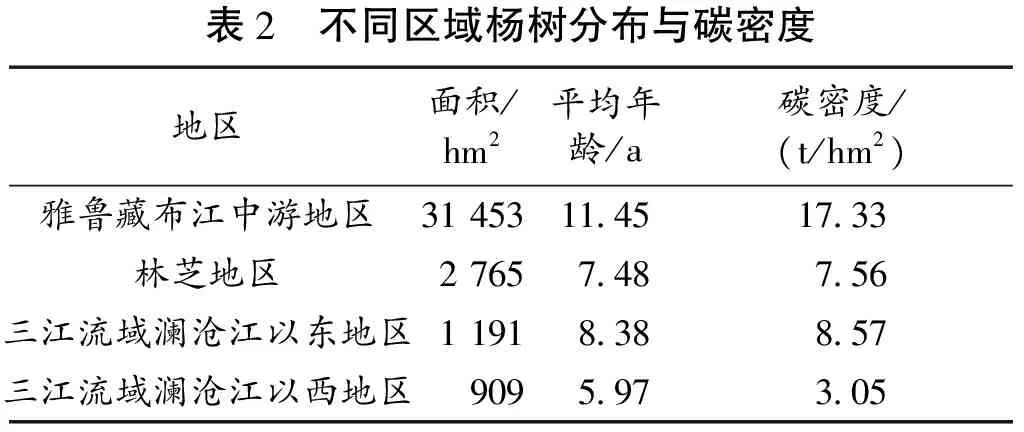

不同区域杨树分布与碳密度见表2。杨树人工林主要分布在雅鲁藏布江中游地区,该区域杨树林分布面积、平均年龄、碳密度、碳汇均为全区最大。三江流域澜沧江以西地区分布面积最小,种植时间最短,碳密度和碳汇也是全区最低的区域。

表2 不同区域杨树分布与碳密度地区面积/hm2平均年龄/a碳密度/(t/hm2)雅鲁藏布江中游地区31 45311.4517.33林芝地区2 7657.487.56三江流域澜沧江以东地区1 1918.388.57三江流域澜沧江以西地区9095.973.05

2 碳密度影响因素分析

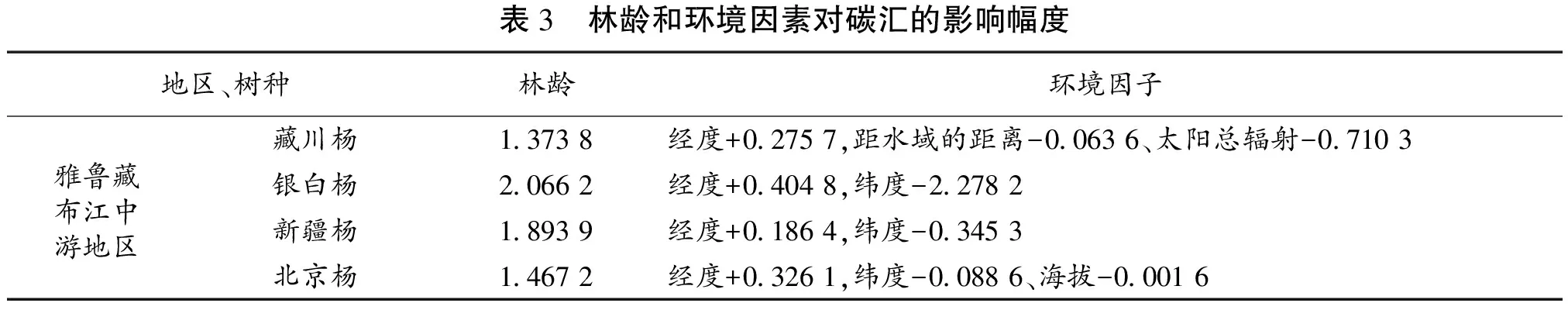

区域、树种、林龄对林分碳密度均有显著影响,见表3。可以看出,杨树类碳累积速率为雅鲁藏布江中游地区>林芝地区>三江流域澜沧江以东地区>三江流域澜沧江以西地区。就杨树的主要分布区雅鲁藏布江中游地区来看,碳累积速率银白杨>新疆杨>北京杨>藏川杨,银白杨、新疆杨碳累积速度快。4个杨树品种碳汇均随经度的增加而增加,可能与自西向东降水增加和海拔降低导致的温度升高有关。经度对银白杨的影响程度最大,经度每增加1°,碳汇增加0.404 8 t/(hm2·a);经度对新疆杨的影响程度最小,经度每增加1°,碳汇增加0.186 4 t /(hm2·a)。纬度影响银白杨、新疆杨、北京杨的碳密度,其中银白杨受影响程度最大。藏川杨碳汇与距水域的距离、太阳总辐射呈负相关,北京杨碳汇与海拔呈负相关。

表3 林龄和环境因素对碳汇的影响幅度地区、树种林龄环境因子雅鲁藏布江中游地区藏川杨1.373 8经度+0.275 7,距水域的距离-0.063 6、太阳总辐射-0.710 3银白杨2.066 2经度+0.404 8,纬度-2.278 2新疆杨1.893 9经度+0.186 4,纬度-0.345 3北京杨1.467 2经度+0.326 1,纬度-0.088 6、海拔-0.001 6

续表3 林龄和环境因素对碳汇的影响幅度地区、树种林龄环境因子林芝地区0.924 0经度+、海拔+,纬度-三江流域澜沧江以东地区0.867 9纬度-0.853 8,经度+0.758 0三江流域澜沧江以西地区0.709 7 注: 影响幅度单位为t/(hm2·a) ,“+”代表正影响,“-”代表负影响

3 分区域分树种碳密度模型

以林分碳密度为因变量,以环境因子和林分因子为自变量,建立了多元碳密度模型。区域划分、因子选择及建模方法参考杨树碳密度研究方法[10]。

3.1 雅鲁藏布江中游地区

1)藏川杨

①Ci=Ai·(0.863Loni-73.978)·(-0.074 822Dwi+1)·(-0.086 41Ri+1);

R2=0.409,n=2 793

②Ci=Ai·(0.314Loni-26.981)·(-0.078 817Dwi+1);R2=0.399,n=2 793

③Ci=Ai·(0.838Loni-71.835)·(-0.087 443Ri+1);R2=0.403,n=2 793

式中,Ci为i小班的碳密度;Ai,Loni,Dwi和Ri分别为i小班的林龄、经度、距离水域的距离(km)、太阳总辐射(1 000 MJ/(m2·a));n为样本数。下同。

3个模型精度相差不大,在应用时优先选择林龄、经度作为自变量,并根据距水域的距离、太阳总辐射量两项指标数据获取的难易程度确定是否将其作为自变量因子。

2)银白杨

Ci=Ai·(10.909Loni-961.667)·(1-0.032 079Lati);R2=0.307,n=762

式中,Lati为i小班的纬度。下同。

3)新疆杨

①Ci=Ai·(0.587Loni-51.794);R2=0.469,n=875

②Ci=Ai·(4.905Loni-432.219)·( 1-0.030 029Lati);R2=0.471,n=875

模型③和④要优于①和②,即林龄的幂函数比线性形式可以更好的表征碳密度,自变量中引入纬度对提高模型精度的作用有限。

4)北京杨

①Ci=576.158Ai·(0.011 781Loni-1) ·( 1-0.000 190Hi)·(0.038 306Lati-1);R2=0.436,n=3 951

②Ci=59.016Ai·(0.011 740Loni-1)·( 1-0.000 163Hi);R2=0.430,n=3 951

③Ci=28.884Ai·( 0.011 598Loni-1);R2=0.425,n=3 951

④Ci=6.908Ai·( 1-0.000 208Hi);R2=0.415,n=3 951

式中,Hi为i小班的海拔。

3.2 其他地区

1)林芝地区

Ci=Ai·(0.875Loni-80.808);R2=0.492,

n=114

2) 三江流域澜沧江以东地区

①Ci=502.402Ai·(1-0.029 383Lati)·(0.010 403Loni-1);R2=0.525,

n=121

②Ci=68.854Ai·(0.010 347Loni-1);

R2=0.492,n=121

③Ci=20.709Ai·(1-0.030 910Lati);

R2=0.499,n=121

3)三江流域澜沧江以西地区

Ci=1.509 4Ai-5.922 4;R2=0.482,n=243

4 结论与讨论

森林生物量和碳分配格局受森林类型、地形和林分特征等多种因素的影响[11-15]。郑海峰[16]等在新江实验林场植被生物量、碳储量及年净固碳量研究结果表明,银中杨>小黑杨>樟子松>兴安落叶松,不同树种的固碳能力有明显差异,杨树类是优良的固碳树种。以雅鲁藏布江中游地区不同树种的碳汇来看,银白杨>新疆杨>北京杨>藏川杨。桑巴叶等[8]对新疆杨的研究表明,林龄是影响林分碳储量积累的主导因子之一,新疆杨人工防护林的碳储量随林龄的增加而增加,不同龄组林分碳储量从大到小依次为成熟林>近熟林>中龄林>幼龄林,与本研究碳密度随林龄的变化规律一致。

总体来看,银白杨与新疆杨累积速度快,雅鲁藏布江中游地区是杨树的适宜生长区域;西藏杨树人工林生长和碳积累主要受林分生长发育阶段(林龄)和经度、纬度等自然条件的影响,与林龄和经度呈正相关,与纬度呈负相关。根据适地适树的原则,建议在造林前利用本文建立的碳密度模型,通过经度、纬度、海拔等因子计算并比较计划造林小班未来预期碳密度,从而选择杨树生长和碳累积潜力大的地块开展造林绿化。