基于中国古典哲学元素系统发生同构律的色诊学研究

马珊 李秀美 王全年

【摘 要】 目的:用模型中医学思维探讨中医色诊。方法:基于中国古典哲学元素系统发生同构律,从哲理和数理两个层面解读中医色诊规律。结果:中医色诊在哲理上应用了太极、冲气、阴阳、五行等思维模型,在数理上以奇数演化律S2=2n+1这一公式为规律。结论:模型中医学下的色诊具有哲理同构律和数理同构律,并且可以使色诊更加完善,从而有效合理地指导临床用药。

【关键词】 模型中医学;色诊学;太极-冲气-阴阳

【中图分类号】R241.24 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2021)10-0005-03

Based on Elements of Chinese Classical Philosophy System Isomorphism Law,Discusses Color Diagnosis

MA Shan LI Xiumei WANG Quannian*

Ningxia Medical University,Yinchuan 750004,China

Abstract:Objective To explore traditional Chinese medicine color diagnosis with model traditional Chinese medicine thinking. Methods Based on the isomorphism law of the elements of Chinese classical philosophy, the law of TCM color diagnosis was interpreted from the perspectives of philosophy and mathematics. Results TCM color diagnosis applied the thinking model of Taiji, Chongqi, Yin-yang and five Elements in philosophy, and took the formula of odd evolution law S=2m+1 as the rule mathematically. Conclusion The color diagnosis in the model of traditional Chinese medicine has the law of philosophical isomorphism and mathematical isomorphism, and can make the color diagnosis more perfect, so as to guide the clinical medication effectively and reasonably.

Keywords:Model Traditional Chinese Medicine; Color Diagnosis; Tai Chi-Chong Qi-Yin and Yang

《难经·六十一难》云:“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧,何谓也?然:望而知之者,望见其五色,以知其病。”中医通过望闻问切来确定疾病,而望诊为首位,可知望诊在四诊中的地位。中医认为气血汇聚于头面部,面色的变化即可辨别气血的盛衰,五脏之色皆荣于面而变化为五色,通过观察面色的变化可推知脏气之盛衰。色诊是中医望诊中望面色的一种,由于面部诊察便捷,最易获取,望面色在色诊学上占据了重要位置,故而本文所论述的色诊均为望面色。中医学有关望色诊的内容和方法极其丰富,但是其理论背后所包含的内涵和规律有待于深层挖掘。而模型中医学[1]认为任何相对独立的生命结构单元,原型千差万别,但原型背后的确存在着统一的思维模型和数学模型。文章意在用模型中医学思维探讨中医色诊学的规律。因此用模型中医学理念来帮助规范化和学习色诊学。

1 色诊的历史源流

“色”之说文解字为“颜气”,特指两眉眼间的神气和颜色。本文论述色诊包括面部色调、色泽、色位,在此统称为面象。

1.1 《内经》色诊理论 《内经》中论述色,尤其重视气与色相融。《素问·脉要精微论》曰:“赤欲如白裹朱,不欲如赭;白欲如鹅羽,不欲如盐;青欲如苍璧之泽,不欲如蓝;黄欲如罗裹雄黄,不欲如黄土;黑欲如重漆色,不欲如地苍。”即任何一色须明润,正如王冰所注解:“此谓明润,色虽可爱,若见朦胧尤善矣。”色诊理论基础为中医的藏象学说以及经络学说[2]。如《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上注于面而走空窍。”说明人体气血反映于面,通过观察人体的面色变化即可推断出气血的盛衰、病情的轻重及预后。人体脏腑的病变及病性的虚实亦显现于面,故《灵枢·本脏》云:“视其外应,以知其內藏,则知所病矣。”《素问·五脏生成》篇曰:“心之合脉也,其荣色也。”《内经》对后世色诊理论的发展起到至关重要的奠基作用。

1.2 金元时期色诊理论 金元时期的医家色诊理论不断充实,在临床上也日益受到重视。刘河间关于望诊的论述非常丰富,尤其对色诊的重视,在《素问病机气宜保命集·察色论》提到:“声合五音,色合五行,声色符合,然后定立脏腑之荣枯[3]。”有诸内必形于诸外,所以脏腑盛衰终会显露于面。且在《内经》的基础上提出常色与病色,常色则气色兼得如翠羽、鸡冠、蟹腹、豕膏、乌羽;病色则干枯无泽如草兹、衃血、枳实、枯骨、如炲。李东垣重视色脉合参,用五行生克来说明,如“弦脉面赤色,地生天也。地生天则顺也。儿扶母兮瘥速也。……弦脉面黑色,天生地也。天生地则逆也。母抑子兮退迟也。”[4]金元诸医家中,朱丹溪在《丹溪心法》列有专篇详细阐述临床中色脉综合诊断等内容很大程度上丰富和发展了中医色诊理论,其对色诊理论贡献最大。

1.3 明清时期色诊理论 明清是中医色诊理论的成熟期,明清医家在继承前人色诊理论的基础上,进一步的充实和完善了中医色诊理论的诊法技术内容。汪宏的《望诊遵经》是望诊理论的巅峰之作,书中整个上篇专论色诊,辨色最为精当,其中所论五色主病条目,详细阐述了气色与病证之间的关系,如汪宏提出“有气不患无色,有色不可无气”的观点,认为色之气是治疗的关键,在《内经》“察其浮沉,以知深浅;察其泽夭,以观成败;察其散抟,以知远近;视色上下,以知病处。”基础上,补充和发挥提出“相气十法”。如《望诊遵经·相气十法提纲》提出:“大凡望诊,先分部位,后观气色,欲识五色之精微,当知十法之纲领。十法者,浮沉、清浊、微甚、散抟、泽夭是也。”

综上,望色诊的内容都强调要望面部神气及面部颜色的变化。色诊先以阴阳为纲辨病性,以五行分类应五脏,强调以五色论脏,色泽、色位知病位深浅、病机虚实、病程远近、病势进退、色调知六气偏盛、五脏偏亢。

2 中国古典哲学元素系统发生同构律

以太极说为代表的中国古典哲学潜在着深刻揭示宇宙万物演化奥妙的宇宙演化同构律:宇宙万物以“通天一气”的元气为物质演化最终本原物质;宇宙任何相对独立的演化单元均围绕一个“中心”以“一阴一阳之谓道”的二元相对属性向两个对待方向而演化;以“四象三元”为演化统一的模式;以象数偶数律公式S1=4n演化其象、以象类奇数律公式S2=2n+1演化其类,揭示了宇宙万物“象偶类奇”的演化同构规律[5]。

2.1 哲理同构律 中国古典哲学发明了如无极、太极、阴阳等,亚里士多德所说的哲学元素[6],周敦颐在《太极图说》提出“无极而太极。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉……二气交感,化生万物”。无极乃宇宙之原始;太极乃物质单元之中轴;阴阳乃统一范畴演化之对待,万物的化生以此为模版并进行复刻。其思想蕴含着宇宙演化系统的哲理同构律。

2.2 数理同构律 老子提出“道生一,一生二,二生三,三生万物。”此道生论将万物分为三类——和类(冲气)、阴类和阳类,形成“万物负阴而抱阳,冲气以为和”的格局。在此基础上王教授团队在精心钻研下,得出宇宙演化同构律象类奇数律演化公式S2=2n+1[5]。

3 基于中国古典哲学元素系统发生同构律的色诊学

受益于同构思想发现电磁同构并建立电磁统一理论的麦克斯韦说过:“一门科学规律与另一门科学规律之间部分类似将使我们能以这二门学科的一门学科来说明另一门学科”[6]。笔者在模型中医学的视域下基于中国古典哲学元素系统发生同构律来看待色诊学,面部气色最反应全身气血盛衰。面部不同区域候不同的脏腑,亦可反映病位所在及脏器的盛衰。人体面部气色作为反馈机体状态的独立信息结构单元亦严格按照中国古典哲学元素系统发生同构律有序发生。色诊学中的面气、面色、面位分别有着各自的规律,符合色诊的哲理同构律和色诊的数理同构律。

将人体全身气血阴阳盛衰在面部的投射视为一个太极,无阴阳虚实的面象称为常色(明润含蓄),面气、面色和面位演化如下。

3.1 面气 将人体全身气血盛衰在面部上的投射视为一个太极,而无阴阳虚实偏盛偏衰的面部神气为平气(冲气),由平气(不浮不沉、不清不浊、不微不甚、不散不抟、不泽不夭)为中心点向阴阳两个对立方向演化,产生阴阳偶对,出现趋阴面气与趋阳面气。在中医理论体系中,把人体具有运动、外向、推动、兴奋、升举等特性的事物及现象统属于阳;将相对静止、内向、抑制、沉降等特性的事物及现象统属于阴。故以平气为始,若病邪在表,为阳邪,或病性实,或病邪初犯,又或病情轻均致面气趋阳演化,则分别出现浮、清、微、散、泽等趋阳面气。若病邪在里,为阴邪,或病性虚,或病程长,又或病情重,均致面气趋阴演化,则分别出现沉、浊、甚、抟、夭等趋阴面气。如图 1 所示。

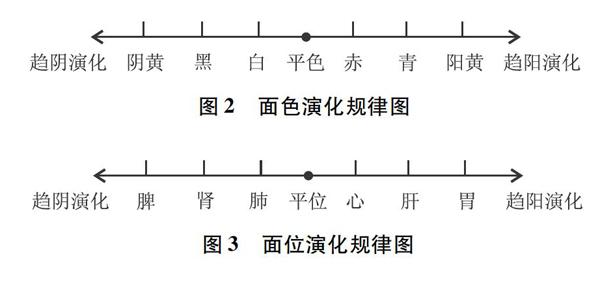

3.2 面色 人体气血反映于头面部,故面部的颜色变化可反映气血盛衰与病邪的性质。生理状态下的机体气血、阴阳均协调,故所面色显明润含蓄,不明显偏向任何一色。按照阴阳的属性分类,出现寒证、虚证等归为趋阴演化,热证、实证属阳类为趋阳演化。当热邪炽盛,面色以红为主,故属趋阳演化;当寒邪入侵或气血亏虚,面色以白为主,故属趋阴演化。当气血凝滞,不通则痛的实证,面色以青为主,故属趋阳演化;当肾阳虚时,面色以黑为主,故属趋阴演化。面黄可分阳黄和阴黄,阳黄以湿热为主,属趋阳演化;阴黄多以寒湿为主,所以属趋阴演化。如图2所示。

3.3 面位 五色应脏腑,常人为常色,不分脏位,可称为平位,以平位为中心,沿着阴阳两个方向演化出病位,以阴阳的属性分类分别产生肺与心,肝与肾以及脾胃等病位,如图3所示。

3.4 色诊的数理同构律 伽利略说过:“自然之书是用数学文字写成的”。中医用三才的“一元三值”以及五行的“一元五值”演化数学模型。望面象无论从气、色还是位得出的结果,都是以正常的生理状况为原点,朝着或阴或阳两个方向演化出的结果,用象类奇数律公式表示S2=2n+1,得出的结果永远是奇数。

4 小结

中医面象演化同构律严格按照中国古典哲学元素系统发生同构律而有序演化而来的。太极对应着全身气血阴阳盛衰在头面部的投射、冲气代表平和面象(明润含蓄)、阴阳对应着趋阴或趋阳的面象。以冲气代表的平和面象为演化中心,向着阴阳两端演化出偶对的趋阳面象与趋阴面象。包括平和面象在内的阴、阳面象类型永远符合奇数演化律。演化出的包括平和面象在内的所有面象分类永远是奇数类S2=2n+1,反映了中医面象类型发生学中的根本规律。

参考文献

[1]王全年,李秀美.模型中医学[M].北京:中医古籍出版社,2009:10.

[2]丁成华,齐南.中医藏象理论在色诊中的应用[J].中国中医基础医学杂志,2006,12(4):241-243.

[3]宋乃光.劉完素医学全书[M].北京:中国中医药出版社, 2005: 118.

[4]陈梦雷.古今图书集成医部全录:第三册[M].北京:人民卫生出版社, 2006: 440.

[5]王全年,李秀美.中医哲学的数学原理[J].中华中医药杂志,2019,34(1):66.

[6]张殷全.亚里士多德的哲学元素观及其在化学中的演化[J].化学通报,2006(11):869.

[7]章士嵘.科学发现的逻辑[M].北京:人民出版社,1986:170.

(收稿日期:2020-11-08 编辑:程鹏飞)

基金项目:宁夏医科大学2016年校级科研项目(项目编号:XT2016005) 。

作者简介:马珊(1994-),女,回族,硕士研究生在读,研究方向为中医同构律研究及模型中医学系统性规范性研究。E-mail:1443070110@qq.com

通信作者:李秀美(1978-),女,汉族,博士,讲师,研究方向为中医理论及中药用药规律研究。E-mail: wqn1@163.com