新时代青年的网络素养与青年现代公共文明意识培育①

——基于2019年中国七城市青年素养调查

万虹伶 祖霞

2019年8月,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了第44次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,其中手机网民8.47亿,比例达99.1%,互联网普及率超六成②报告全文请参见中国网信网,网址:http://www.cac.gov.cn/2019zt/44/index.htm.。如此大规模的网民群体,在世界上是罕见的。在这么大规模的网民中,从学历来看初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为38.1%、23.8%,受过大学专科、大学本科及以上教育的网民群体占比分别为10.5%、9.7%;从身份来看学生最多,占比为26.0%,其次是个体户/自由职业者,占比为20.0%;从收入来看,超过7成的网民月收入不足5000元人民币,其中无收入及月收入在500元以下的网民群体占比为19.9%。也就是说,我国网民的主体是没有受过大学教育且收入较低的青年。网民在网络上进行各种联系,组成了网络社会,从某种意义上可以说已经成为与真实社会相对应的“第二社会”。网民的素养决定着这一网络社会的发展,而网络社会的发展又会影响现实世界。由此,我们需要站在网络社会与个体关系的基础上,着眼于社会发展和个体发展的长远目标,摸清我国青年网络素养的基本状况,并在此基础上提出培育青年网络素养的对策和建议。

一、国内外学界对“网络素养”的理解

最早明确提出“network literacy”这一概念的是Charles R.McClure。他于1994 年将网络素养定义为“从网络中识别、访问和使用电子信息的能力”[1]。不过,在Charles R.McClure对网络素养定义之前,“information literacy”和“digital literacy”这两个概念已经出现,只是当时的互联网的功能限于信息的存取、共享,因此McClure使用“network literacy”一词的用意在于将这两个概念具体指称人们获取和使用互联网上的信息资源的能力。需要指出的是,在美国学界的语境里,与“网络素养”有着密切关系的术语除了“network literacy”,还有“information literacy”“digital literacy”“computer literacy”“library literacy”“media literacy”等词汇。这些术语在美国学界引起了不少争议,混用的情况也并不少见。学者Bawden早在2001年就详细列举出与网络素养相关的术语有6种、达13个之多。这13个术语由于提出的时间有早晚、针对的对象不同,其释义的侧重点也各不相同,但总的来说,网络素养是对人们使用包括互联网在内的一切信息技术所需要具备的素养的概括[2]。

笔者认为,要真正理解上述概念应首先理解“literacy”。“literacy”同扫盲的社会运动实践一起出现,意为阅读和写作的社会实践和观念,强调的是在文明世界中能够理解和表达的能力[3]。这种能力在教育学和社会学的背景中被某些学者视为一种权力,因为对文本的占有和解释在文明社会就是一种权力[4]。现代科技的发展改变了文本的形式,当“literacy”与“network”“digital”“computer”等新技术形式组成新的词语,意味着人们意识到这些技术已成为进入文明世界的新入口,若不能掌握它们,就类似于不能识字的文盲。因此,“network literacy”“digital literacy”“computer literacy”等概念出现伊始是对由新技术带来的这些数字资源占有的不平等性发问,它们被认为是在技术发展越来越快的时代保持文化水平必需的能力[5]。

我国学界对“网络素养”概念的理解与国外有所区别,如在知网中以“网络素养”为关键词查询到从1990 年至2019 年近30 年间学界共发表的相关文章有769 篇,其中有179 篇文章撰写的是关于大学生的网络素养教育及相关问题。将发表在C 刊及核心期刊的文章共64 篇下载后转为txt 文档,应用词云工具进行分析后得到的词云图(见图1)显示:第一,这64 篇文献关注最多的核心概念是网络、信息、教育,表明其研究重点在网络素养的教育问题上;第二,大学生、青少年是这些文献关注的主要对象;第三,从教育内容上看,侧重于道德、思想、意识等的培养;第四,从方式手段上看,侧重于对教学、平台、技术、环境等的研究。可见,我国学界对网络素养的研究多侧重于教育学和心理学的学科视角,目的在于探索不同的方法、路径,对大学生、青少年等群体在网络上的行为进行教育和引导,使其符合网络社会治理的要求。

图1 64篇“网络素养”相关文献词云图

二、本研究的思路及方法

对比中外学界对“网络素养”概念的理解,可以看到,“network literacy”多从个体权利的角度出发,关注个体在数字时代进入文明社会的准入资格;“网络素养”多从社会治理的角度出发,关注个体是否具备网络社会公民应有的内在本质。二者在实践层面造成的显著区别是:“准入资格”强调环境赋予的公平,故致力寻求制度的圆满;“内在本质”强调个人应有满足网络社会规则的内在修为,故致力于个体的教育,要其努力达成。本研究综合这两个方面的理解,以“准入资格”与“内在本质”作为评估当代青年网络素养的两个层次。“准入资格”指的是理解网络的用途并能利用网络进行搜索信息、在线学习、娱乐、购买或消费等操作的能力,即使用网络的技能;“内在本质”指的是理解网络社会的规则并能在实践中遵循,有相应的认知、态度和行为。就后者而言,青年对网络社会规则的理解与遵循主要体现在网络公共秩序、网络公共交往与网络公共参与这三个方面③中国人民大学沙莲香教授将公共文明界定为公共卫生、公共秩序、公共交往、公共观赏与公共参与5个部分(参见沙莲香:《北京市民公共行为文明指数研究的主导观念——兼说民族性建设》,《中国农业大学学报》 (社会科学版)2007年第1期),本研究在借鉴这一思路的基础上,根据网络社会的特点,将网络社会公共文明划分为公共秩序、公共交往与公共参与3个部分。。

在上海社会科学院“国民精神与素质研究中心”2019 年开展的“中国青年素养调查”中,围绕上述思路,我们在问卷中设置了10个问题(见表1),希望通过对这些问题的调查,能够对当代青年的网络公共文明素养有一个较为清晰、全面的了解和认识。此次调查以网络问卷的形式,在北京、上海、深圳、成都、武汉、西安和沈阳等七个城市以随机抽样调查了2100名18—35 岁青年,每个城市300 名。这2100 名青年中,从年龄上划分,“85 后”(18—24 岁)875 人(占总人数29.0%),“90 后”(18—29 岁)1490 人(占71.0%,其中“95 后”、“00 后”41.7%);从性别划分,男性964人(占45.9%),女性1136人(占54.1%)。另外,在读学生和职业青年是主体,前者占总数的33.3%,后者占51.7%。本研究对问卷调查取得的数据全部采用IBM SPSS Statistics 23进行处理、分析。

表1 问卷问题的设置及对应目标

三、当代青年的网络素养现状

根据以上研究思路,本文首先根据调查取得的结果从对网络的认知及网络操作技能、网络公共秩序、网络公共交往、网络公共参与、网络不文明行为等六个方面对受访青年的网络素养进行总体描述。在此基础上,再根据交叉分析的结果,对性别、受教育程度及所在地区不同造成的显著性差异(p<0.05)进行描述分析。需要说明的是,由于本研究的样本全部为在城市中生活的青年,故本研究的结论无法适用于在农村生活的青年。

(一)总体情况

1.九成以上受访青年将网络视为必需品,每日在线时间超过1小时

在对网络的看法上,受访青年中近91%将网络视为必需品,不可或缺,他们在日常生活和学习中已经离不开网络,其中更有16.38%受访青年赞同“网络等同于空气和水”,将网络视为生命活动的必需品。在受访青年中虽也有人认为网络“可有可无”,但比例不足一成,认为网络“没有更好”的仅占1.81%(见图1)。

图1 受访青年对网络的基本态度

同时,受访青年的在线时长也证明了网络对于他们来说具有不可或缺的重要性。有94.32%的受访青年每天使用网络的时间在1个小时以上,其中41.9%每天使用网络的时间超过了4个小时,而每天使用网络时间1 个小时以内的仅4.43%(见图1)。用青年们自己的话来说,他们是“长在互联网上”了。

图2 受访青年每日在线时长

2.受访青年普遍具备熟练的网络操作技能,在网络社会通行无碍

在网络使用目的这一题项上,我们共设计了8 个选项,分别代表网络的3 种不同属性:媒体/娱乐属性、商业/工具属性和社会/公共属性(见表2)。如果一个人可以顺利地、毫无障碍地使用网络的这3种属性,就需要具备足够的操作技能,也就是具备了前文所说的网络社会的准入资格,这是网络素养的底层部分。

表2 使用网络的不同目的对应的网络基本属性

调查结果显示,受访青年使用网络这3类属性的比例大致相当,没有显著差异,表明他们已具备熟练的网络操作技能,不仅了解网络的各种属性,知道利用网络能做什么,而且还能够毫无障碍地使用这些属性。值得注意的是,受访青年使用比例最高的4 项分别是“休闲、娱乐”(57.57%),“购物、消费”(53.24%),“工作”(47.33%)和“与朋友联系”(46.76%),这4项均是与吃穿住行玩等日常生活密切相关的内容,表明受访青年的日常生活已经与网络紧密联系,这是他们离不开网络的主要原因。另一方面,受访青年使用较少的是“分享自己的动态/自拍”和“评论他人的观点/发表自己的观点”(见图3),表明受访青年并不热衷于使用网络展现自己、发表自己观点,这与他们在现实社会中的表现较为一致。

图3 受访青年使用网络的不同目的

3.大多数受访青年对网络公共秩序已具备一定的理性认识

作为人们参与网络公共生活的主要方式,信息交流的前提是真实可信、平等有序,网络的匿名性不仅加剧了信息失实的风险,也使信息交流的过程可能面临网络暴力等因素的威胁。要避免这些问题的产生,需要青年对网络公共秩序具备一定的理性认识,能够对自己在网络上的信息交流行为有足够的自察和自律。本次调查表明:

首先,大多数受访青年能意识到自身行为对网络公共秩序的影响。请求转发信息是我们在网络社会这个公共空间中经常遇到的问题。对于网络请求转发信息自己该不该转发、在何种情况下可以转发,取决于我们对于信息是否真实的判断以及对网络公共秩序是否自觉遵守。本次调查中,30.10%的受访青年选择“在自己查证确定后会转发”,17.90%选择“是很信任的朋友或师长发的,就会马上转发”,21.29%选择“不论真假,都不会转发”(见图4),可见,近69.29%受访青年能够意识到转发信息这一行为可能给网络公共秩序带来影响。同时我们也看到,仍有49.95%的受访青年没有充分认识到自身行为与网络公共秩序存在的关联,选择了“不论真假,一律转发”或“与真假无关,喜欢就会转发”“只要自己觉得是真的就会转发”。

图4 受访青年对待请求转发信息的态度

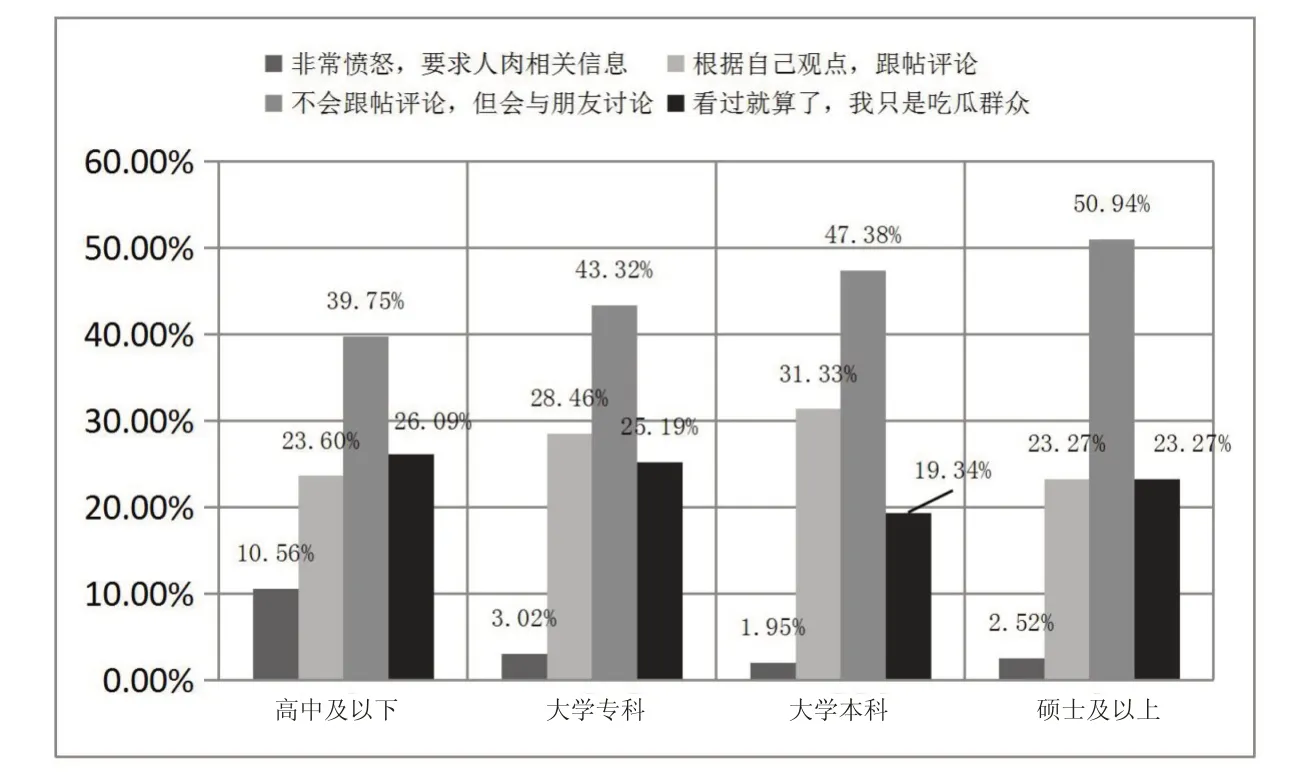

其次,绝大多数受访青年在愤怒时不会做出破坏网络公共秩序的极端行为。在“您在网上看到让自己特别生气的事件时,您会怎么做”这一问题上,我们设置了4个选项供受访青年选择。这4 个选项中,“非常愤怒,要求人肉相关信息”属于消极的网络行为,可能带来网络暴力、侵犯隐私权等问题[6],要求人肉搜索的网民往往会在网络上对他人进行围攻谩骂,做出破坏网络公共秩序的极端行为。在本次调查中,仅有3.19%的受访者选择了这一选项(见图5)。这表明即使在情绪激动的情况下,绝大多数受访青年仍然会保持理智,而不会选择做出破坏网络公共秩序的极端行为。

图5 受访青年在网上看到让自己生气的事件时的行为

4.九成受访青年有公共参与行为,但公共参与意识尚需加强

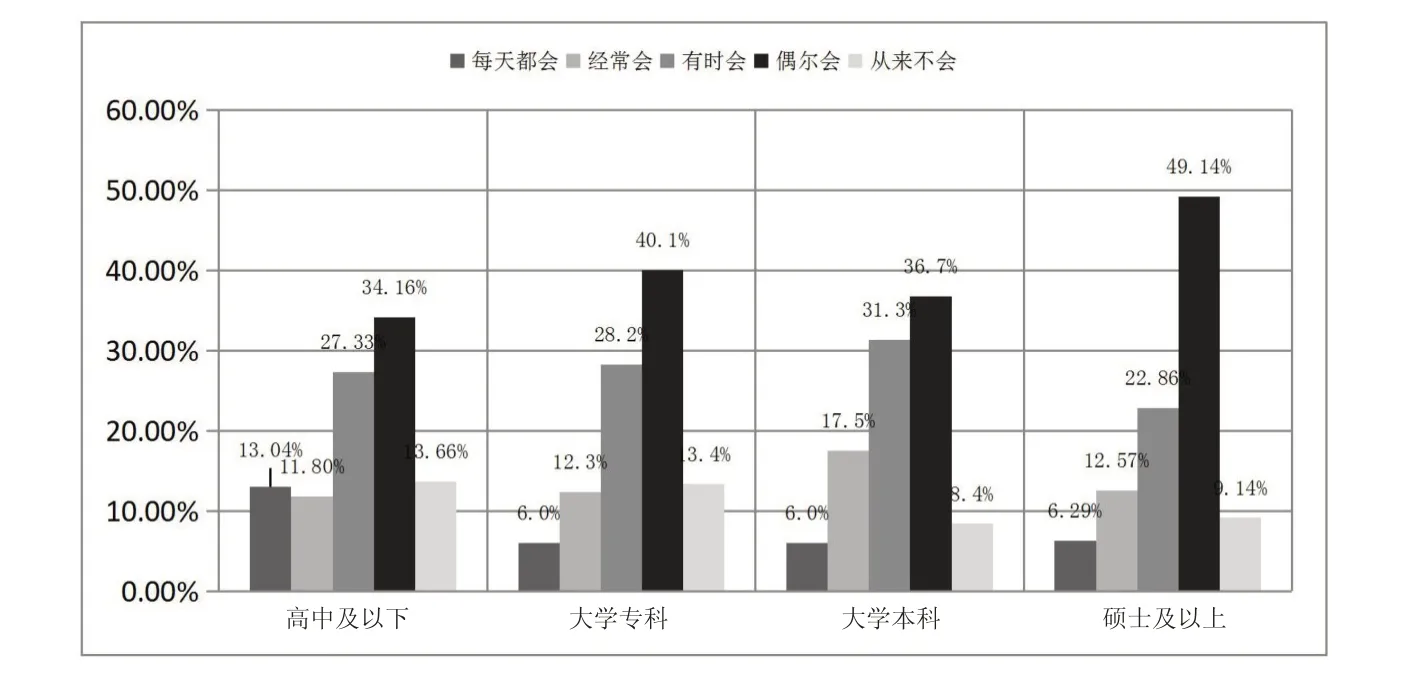

在网络高度发达的现代社会,网络公共参与是社会动员的重要组成部分,发挥着表达公共诉求、合理社会控制、帮助公共决策、提升民主意识等方面的作用[7]。在我国网络公共文明的实践中,网民的公共参与是很重要的部分,可以说若没有公共参与,网络公共文明的目标也就不可能实现。本次调查显示,90.67%受访青年会在网络平台上发表自己的观点与看法,其中21.24%的受访青年还会经常发表观点和看法,仅不到9.33%的受访青年表示从来不会在网络上发表观点与看法(见图6)。

图6 受访青年在网络平台上发表看法的总体情况

同时,在“在网上看到让自己特别生气的事件时”时,只有不到29.00%的受访青年会进行合理合规的网络公共参与(“根据自己观点跟帖评论”),超过67.8%的青年不会进行网络公共参与(“不会跟帖评论,但会与朋友讨论”占45.90%和“看过就算了,我只是吃瓜群众”占21.90%)(见图5)。也就是说,在面对激起社会公愤的事件时,受访青年多数采取在网络上回避的态度。尤其值得注意的是,持“吃瓜”心态的受访青年占二成有余,表明有部分青年对于公共事件抱有“事不关己,高高挂起”的态度。

5.近九成受访青年会通过网络公共交往表达他们对现实生活的关注

对信息的分享和转发是我们比较容易了解到的一种网络公共交往行为,在一定程度上可以反映出受访青年参与网络公共交往的意愿。它不同于点对点,利用网络进行的私人交往(如通过QQ等社交软件进行的一对一交往),而是以一点对多点,或者点对面地在网络空间中展开的一种交往行为。在本次调查中,88.05%受访青年的绝大多数都有转发、分享他人观点看法的网络公共交往行为(见图7),他们乐意转发、分享的内容主要是科普知识、生活休闲类信息及社会新闻(见图8),这三类信息均有受众面广,适用对象广泛,与社会、现实生活关联度高的特点。这表明受访青年具备一定的参与网络公共交往的意识,愿意在网络公共交往中表达他们现实生活的关注。

图7 受访青年在网络平台分享或转发他人看法/观点的总体情况

图8 受访青年在网络平台分享或转发的内容

6.在网络文明表现上,多数受访青年有自律意识,但仍需规范和引导

网民在网络空间中偶然相聚又快速分离,这样的关系形态使网民们感受到的人与人之间互相依赖的关系极其微弱,而对现实社会中不文明行为产生约束的“人际关系以及人与人互相依赖关系的变化”这一条件在这种情况下难以获得[8],网络社会中会出现更多的不文明行为[9]。可见,网络社会比现实社会对网民的自律要求更高。我们可以从有无网络不文明行为、发生不文明行为的频次、条件等情况对我国青年在网络社会中的自律情况进行了解。调查结果如下:

首先,多数受访青年未有网络不文明行为。73.67%受访青年近半年来从未有过网络不文明行为,而有过3 次以上不文明行为的仅10.19%(见图9)。可见,大多数受访青年有足够的自律,能有意识地控制自己的言行,不在网络上做出不文明行为。

图9 受访青年近半年来有过网络不文明行为的次数

其次,在不文明行为上仍需对青年加强规范和引导。本次调查显示,尽管受访青年中有50.24%表示在任何情况下都不会有不文明行为,但仍有21.52%在看到让其愤怒的事情时会出现不文明行为,25.48%在自己和朋友遇到不文明行为时会以不文明行为加以还击,2.76%会有从众的不文明行为(见图10)。

图10 受访青年在何种情况下会有不文明行为

(二)不同受访青年群体的差异分析

本研究从性别、受教育程度及所在城市三个因素与受访青年的网络素养进行了交叉分析,虽然这三个因素都与受访青年的网络素养有一定关联,但探究受教育程度的影响相比其他两个因素而言更有现实意义。故本研究以受教育程度为划分依据,将不同学历受访青年群体在网络公共秩序、网络公共参与及网络公共交往等方面存在的差异情况描述如下。

1.在网络公共秩序方面,学历最低的群体赞同违法行为的比例最高

如前文所述,人肉搜索是在2017年已被我国法律禁止的一种行为④自2017年6月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》中明确规定公民个人信息在未经权利人同意的前提下不得公开,否则可能触犯刑法。参见网址:http://www.xinhuanet.com//politics/2017-05/10/c_129597333.htm.。本次调查显示,高中及以下学历受访青年在网上看到让自己生气的事件时,有10.56%选择了“非常愤怒,要求人肉相关信息”,远高于其他受教育程度的受访者,表明受教育程度可能在一定程度上会对青年在网络公共秩序方面的理性认识造成影响,低学历者更可能做出对网络公共秩序有害的行为。

图11 不同学历群体在网上看到让自己生气的事件时的行为

2.在网络公共参与方面,学历最高的群体参与度最低

如前所述,网络公共参与在现代社会具有表达公共诉求、合理社会控制、帮助公共决策、提升民主意识等重要作用。高学历者若能更多地进行网络公共参与,在网络上积极表达自己的意见和观点,能够起到带动网络舆论、提高网络公共参与整体质量的作用。然而,本次调查显示,相较于其他学历层次的受访青年而言,硕士及以上学历群体最不热衷于进行网络公共参与,该群体中有58.28%的青年偶尔或从来不会在网络平台上发表自己的看法(见图12)。同时,调查显示,高中及以下学历群体最热衷于进行网络公共参与,他们中有13.04%每天都会在网络平台发表自己的看法(见图12)。

图12 不同学历群体在网络平台上发表看法的情况

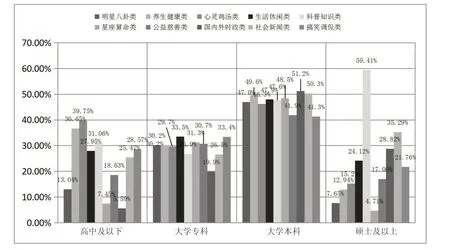

3.在网络公共交往方面,不同学历群体期望塑造的网络形象有所差异

对信息的分享和转发是青年网络公共交往的重要内容,是他们在网络上进行自我展现的一部分,代表了他们希望在网络上塑造一个什么样的自我形象。本次调查显示,不同学历群体分享和转发的信息内容存在明显差异,尤其是高中及以下学历群体与硕士及以上学历群体的差异最为明显,主要是:高中及以下学历群体最喜欢分享和转发心灵鸡汤类信息,对国内外时政类信息分享与转发最少;硕士及以上学历群体最喜欢转发和分享科普知识类信息,对星座算命类信息分享与转发最少;专科学历群体对生活休闲类和搞笑调侃类信息分享和转发最多,对国内外时政类信息分享和转发最少;本科学历群体对各类信息的分享和转发没有特别明显的偏好(见图13)。这些差异意味着不同学历青年希望塑造的网络形象并不相同,如硕士及以上学历群体希望塑造出追求科学、相信科学的网络形象,而高中及以下学历群体则希望带给别人积极向上、正面阳光的网络形象。

图13 不同学历群体在网络平台分享或转发的内容统计

四、提升我国青年网络素养的对策与建议

本次调查的总体情况和统计数据显示,我国城市青年普遍具备熟练的网络操作技能,在网络的准入资格上没有技能上的障碍,而在网络公共秩序、网络公共参与和网络公共交往、文明表现上呈现出不同的特点,且因受教育程度不同有显著差异。青年是我国网民的主力,是网络社会的主体,也是实现网络社会的“善治”必须重点依赖的对象。因而,青年网络素养的培养对于我国网络社会治理工作有着极其重要的意义,需要常抓不懈。结合此次调查的结果,我们提出以下几点建议。

(一)紧跟技术发展,及时更新青少年网络文明行为规范

2001年11月22日发布了我国首部《青少年网络文明公约》,内容是“要善于网上学习,不浏览不良信息;要诚实友好交流,不侮辱欺诈他人;要增强自护意识,不随意约会网友;要维护网络安全,不破坏网络秩序;要有益身心健康,不沉溺虚拟时空。”十九年后,随着移动互联网的发展,我国网络社会发展迅猛,社交网络尤其发达,青年在网络上进行公共交往、公共参与的时间、机会已大大增加。十九年间,在共青团中央的带领和推动下,全国曾进行了多次大规模的网络公共文明宣传、教育主题活动,但作为青少年网络公共文明建设指导意见的《青少年网络文明公约》却一直没有变化、更新。

网络技术的发展日新月异,带来了网络社会的变化,人们对网络文明规范的理解也在发生着变化,需要由权威部门顺应变化,在网络社会治理的总体目标指引下,及时更新全国统一的网络文明行为规范,作为网络社会公共文明建设的基本框架。而作为参与网络社会最多的群体,也是受到网络社会影响最大的群体,青年有着与其他群体不同的社会心理特点,他们对于网络社会公共文明的理解、需求与其他群体有显著的不同。因而,对青年群体网络文明行为规范的要求也应与其他群体有所区别,需要建立适用于当代青年群体的清晰、明确、可操作性强的网络文明行为规范。同时,在网络文明行为规范的表达、传播上要牢牢抓住青年群体的社会心理特点,使用他们能够接受的网络语言、喜闻乐见的弹幕视频和游戏等方式来进行网络文明行为规范的宣传与传播,改变以往那种采用间歇性的主题教育活动来进行网络文明行为规范宣传的方式。采用那样的方式,虽然影响范围大、仪式感强,但却可能因为形式呆板、单一而无法达到预想的宣传教育效果。

(二)中小学、大学等相关教育机构需要进一步加强对学生网络公共文明意识的培养

本次调查显示,受教育程度会对青年网络公共文明素养产生影响,尤其表现在对网络公共秩序的影响上。中小学是人在一生中接受最为系统的正规教育的基础阶段,学校需要重视这一特点,从更长远的教育目标出发,有意识地加强对学生网络公共文明素养的教育。可以采取将网络公共文明素养的培养纳入中小学课堂教学或在日常教育活动中进行不定期的网络公共文明主题教育等方式,从课堂内到课外活动全面贯彻网络公共文明教育,针对学生可塑性强这一特点,充分发挥学校教育的影响力,对学生进行网络公共文明教育。

大学生正处于青年前期,相较于中小学生而言,他们与社会的接触更多,面临的人生选择更多,需要思考的问题也更复杂,更具有独立的意识。高校应结合青年的心理特点,将青年网络公共文明素养的培养作为高校德育工作的重要内容来抓,通过在一些专业课程中融入网络公共文明教育的内容,在第二课堂中开展网络公共文明主题的活动等方式来加以引导。此外,高校也需要加强教师的网络公共文明素养培养工作。这是因为高校教师不仅会对学生产生示范作用,同时作为网络社会的参与者,他们也会遇到网络文明方面的问题,需要他们对网络文明规范有明确的意识,有主动维护网络公共文明的行动。

(三)在城市文明建设中需要进一步加强对青年市民网络公共意识的培养

网络社会所具有的虚拟性、匿名性会使青年市民在网络社会中的公共文明表现与现实生活中有极大的不同,其中最为重要的原因是青年市民对于网络社会的公共性认识不足,或者说对于网络社会的公共文明意识不够。培养人们在网络社会中的公共文明意识,就是要通过在现实生活中的宣传教育,使人们认识到网络社会是一个公共空间,我们在这个空间的一举一动,也会对别人、对整个网络社会产生影响,从而让人们充分意识到自己在网络社会中也有道德伦理上必须要承担的责任。

但是,由于网络社会具有跨地域的特征,我国目前的城市文明建设专项工作中并未涉及网络公共文明的内容。同时,网络社会具有虚拟性、隐身性等特点,这使得做好网络社会公共文明建设比现实社会的公共文明建设工作更加困难。但是,青年网民也是现实生活中的市民、村民,我们完全可以通过现实的宣传教育来影响他们,提升他们的网络公共文明意识。因此,在城市文明建设的工作中,应将网络公共文明建设工作单列,作为重点专项工作来抓,通过社区宣传、舆论倡导、主题讲座等方式,对广大市民进行网络公共文明意识的培养,进一步提升他们的网络素养。在此过程中,可以有意识地将青年作为网络公共文明宣传的志愿者和排头兵,让他们主动担负起责任,宣传网络公共文明,使他们在公共参与中更好地理解网络社会的公共性,进一步提升其网络素养。

五、结语

在网络技术发展的早期,网络素养一般被认为是技能素养,指的是人们如何使用网络的技能、技术。然而,随着网络技术的迅速发展,网络社会的日益庞大,网络技能素养已经得到有效提高,而人们将网络视为什么、使用网络做什么、如何在网络上进行公共交往、公共参与等问题日益影响网络社会健康发展,需要引起充分的重视。因此,我们认为,网络公共素养是从现在到将来很长一段时间内,我国公共治理工作需要重点关注的问题,因为它关系到中国网络社会的文明有序,关系到我国网络社会治理工作的成败,具有特别重要的意义。青年人是祖国的未来,也是网络社会的未来,他们的网络素养将会决定我国网络社会的样貌究竟如何,对他们进行网络公共文明的教育,进一步提升他们的网络公共素养,是目前青年公共文明教育中不可忽视的重要内容。在这个问题上,迫切需要相关部门结合当代青年的社会心理特点,做好顶层设计和整体规划,站在社会治理的角度,利用好学校、社区、网站、手机软件应用等渠道,深入、细致地开展网络公共文明教育。