木旋玩具:木头“旋”出童年记忆

白英

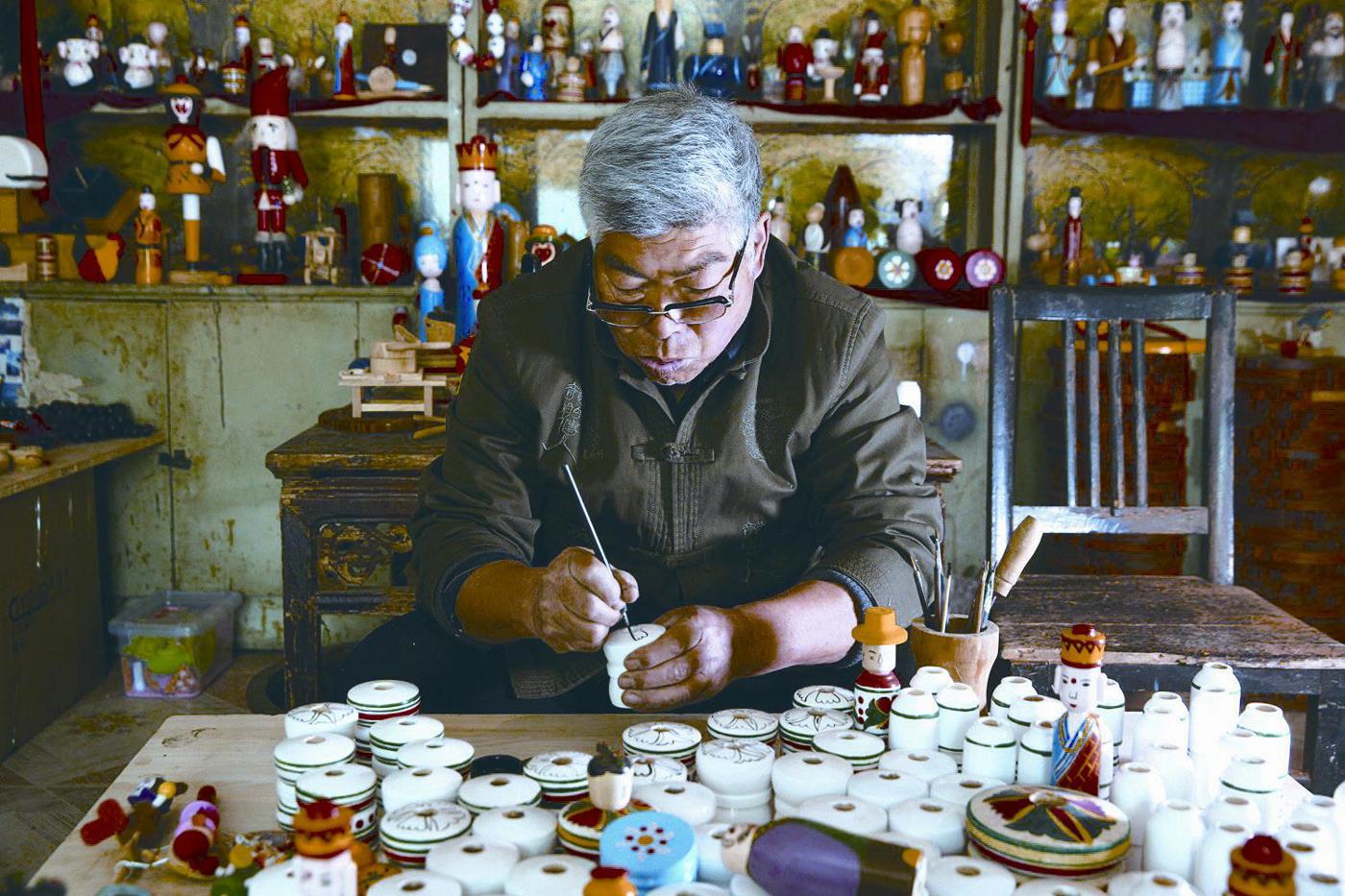

翩翩起舞的手推燕车、惟妙惟肖的高低棒人、溜溜旋转的木陀螺、哗啦作响的木棒槌……相信在很多人的童年,这些纯朴粗犷、被称为“耍货”的木旋乡土玩具几乎是不可或缺的玩伴,它们曾伴随着数代人成长,浸透着祖祖辈辈童年时代无穷的乐趣。这古老的“耍货”是怎么做出来的?又是如何传承下来的?背后又有哪些鲜为人知的故事?带着疑问,我来到了“木旋玩具之乡”山东郯城樊埝村,探访了“郯城木旋玩具”国家级非遗项目代表性传承人樊继美(图1)。

“耍货”的由来

一进樊埝村,就听见有机器锯木声不时从左邻右舍传出。远远地,在一处堆满树枝杂木的小院门口,只见一个身材敦实的汉子麻利地拨弄着枝枝杈杈,他正是我们要找的樊继美,年近70的樊师傅,红光满面,声音爽朗,听明我们的来意,也表现得非常高兴。瞅着街巷上各家大量堆积的树枝,我一脸疑问,樊师傅顺手拿起一根树枝说:“这可不是废物,在我们眼里,都是宝啊!”我还是有些不解:“这么多能用得了吗?”樊师傅却说:“树枝不怕多,就怕没有,树枝的多少决定一年的收入。”

跟随樊师傅进入院内,我吃了一惊,院子虽大却几乎让人无处下脚,除了房子,半边院子都加盖了顶篷充当工作车间,几台木旋机床及各种机器占据了不少空间。随处可见堆得满满当当的原材料、半成品,还有满地刨花皮和木屑。经樊师傅讲解,我了解到他们加工生产的木旋玩具已形成10大类600多个花色品种,不仅有传统产品哗啦棒槌、虎头棒槌、高低棒棒人、燕车、大刀、宝剑等款式,还有创新产品京剧脸谱、胡桃人、小火车、火箭、智力拼盘等,像是一个乡村里的童话世界。

提起木旋玩具的历史,樊师傅眉开眼笑,他的自豪之情溢于言表:明朝成化年间(1465~1487年),樊氏始祖樊木从江苏赣榆逃荒行至沂水河畔,拜师学艺当了木匠。樊木根据手拉皮带使钻头转动的原理,制成了简易旋车,并逐渐摸索出一套制作木旋玩具的技艺。樊木把这门技艺传给孩子们,从此樊氏子孙家家户户、男女老幼都动手制作木旋玩具,到樊继美这一代,这门手艺传承已有600多年,樊木当年落户的地方逐渐发展成为现在的“樊埝村”。(图2)

“燕车”上的智慧

听着樊师傅眉飞色舞地讲解他的“耍货”,我对这古老的手艺的兴趣愈发浓厚。此时,他手里拿着一件叫“燕车”(图3)的玩具就很有意思。“所有制作旋木玩具所用的原料、工具,全都是自产、自制。”原来,每一件木旋玩具的制作过程都要经过备料、风干、下料、车型、披灰、砂光、彩绘(上色)、打眼和组装9道工序(图4)。为了深度了解这项古老的手工艺,我仔细观看了樊师傅制作木旋玩具的过程,先是要准备原料“刮树皮”,然后在旋床上先把木头旋成各种毛坯,做不同的木旋玩具有不同的毛坯。做燕车部件就比较多,车把是一部分,车轮是一部分,车板又是一部分。毛坯做好后,就开始上颜色了(图5),首先是打底也叫“上粉子”,即在木头表面涂一层滑石粉跟水胶混合的粉子,这样做的目的是上色的时候能比较均匀,待晾干后再在上面上颜色。传统的木旋玩具常用的颜色为桃红、草绿、艳黄等艳丽的颜色,根据不同类型玩具绘以各种花卉、动物等适合纹样,极具乡土气息和地方特色,包含着人们希望儿童长命百岁、平安成长、吉祥如意等美好的寓意。上好颜色后,再放到太阳下晾干,烦琐的制作过程,精湛的描绘手法,一个色彩缤纷、智能的小燕车就呈现在我們眼前,整个制作过程就算完成了。

燕身木制彩绘,燕翅用硬纸做成,小木车前端装有一个小扁鼓,后部有一个圆孔洞,孔洞里插入长短合适的木杆可以推动,巧妙地运用了力学传动原理。推动燕车后,小车轮的圆周直线运动转化为规律性的间歇传动,车轮便牵引燕子不停地煽动起双翅,车轴上三角木也拨动小鼓槌不住地敲起鼓来,真是巧思精妙,生动传神,且有声音伴随,饶有情趣。玩具一定要是能用来玩的,现在的好些新式儿童玩具多是电动的,这种看似充满技术含量的玩具其实最没技术含量,因为孩子能对它动手动脑的只是更换电池。而像“燕车”这样看似普通平凡的木旋玩具,却包含着古老的文化内涵,孩子通过玩的过程得到快乐,又在快乐的过程中得到有益的心智启蒙。

“高低棒人”有讲究

“别看这些玩具简单,每一件的样子、色彩、制作方法都是一代代传下来的!”樊继美盘点着自己的一件件作品,不无自豪地唠着他的“耍货”经。传统玩具,其实就是单纯为了儿童玩耍,因此造型图案等方面都体现了浓郁的童趣。樊埝村老艺人们经过长时间的实践与摸索、细致入微的观察加上丰富的想象,不断对人物、动物的自然形体加以取舍、提炼、夸张、充实、变形等,最终将形体的各个局部概括为圆形、半圆形、弧形、半弧形、球形、锥形等,然后加以组合,节奏感的加强和微妙动态的捕捉成就了一件件栩栩如生、活灵活现的旋木玩具。

在樊师傅的讲述中,传统木旋玩具不仅设计有趣,而且蕴藏了丰富的文化内涵,每个玩具所表现的主题多与民间传说有关。高低棒人原型是郯国国君与王后,高者为男,矮者为女,男高女低体现了男女自然生理特征并加以艺术化的放大,同时包含了地域文化信息。哗啦棒槌的造型多样,棒槌的肚里填入沙子或是粮食,儿童拿着一摇晃就会发出“哗啦哗啦”的响声。哗啦棒槌就源于东海孝妇的故事,传说当年故事中的于公就是一路摇着葫芦做的棒槌进京告状,终使孝女冤案昭雪。再看绘制在玩具身上的图案,“福”字花,寄寓生活美满;牡丹花配上两片传统蝙蝠图形的绿叶,暗喻富贵幸福……每一款玩具都可谓匠心独具,处处体现着乡土艺人对美好生活的向往。

“胡桃人”带来的转机

“家家旋车响,户户彩绘忙”,在樊師傅的记忆中,从他懂事起,村里人就一直在做木旋玩具,可以说是和“耍货”结缘的一生。樊埝村的人家每天下地回来,家家都点着煤油灯做玩具。樊继美就是在这样耳濡目染的环境中长大的,从六七岁时便开始跟着爷爷樊家桂、父亲樊再声学做木旋玩具,从事这一行,至今已60年。

1977年,樊继美从部队退伍回到村里后,又重操玩具制造的旧业,在自己家里生产木制玩具。当时樊埝村制作木旋玩具都是家庭式的手工作坊,艺人们生产积极性不高,产量不大。樊继美就想把村里的玩具产业做大,他深知,木旋玩具制作技艺必须适应市场进行革新,扩展生产品种才能迎来木旋玩具的春天。1985年,由樊继美牵头,樊埝村成立了“木旋制品研究开发中心”,专门研发木旋制品。20世纪80年代末90年代初,在樊继美的带领下,工艺礼品厂开展了一次以引进新技术为主的生产工具的变革,木旋玩具制作的主要工具是“旋床”,他将手拉钻的原理制作的脚蹬旋床全部改造为工业用铁制机械车床,由此,生产效率得到了极大提高。同时,摒弃了原来的颜料,改用油漆上色,这样既颜色亮丽,又不会掉色,保存的时间也会更长,使木旋玩具受到了更多人的欢迎。

1987年,一家叫一美的美国工艺品公司由外贸局牵线,送来一件“胡桃武士”的样品,说在国外很受欢迎,樊继美连夜攻关,做出了第一个“中西合璧”的木旋“胡桃人”,客商非常满意,大批的订单随之而来。郯城木旋玩具的名气也越传越远。1989年,在的广交会上,一位美国客商一次性下了300万元人民币的订单,“木旋玩具”生产进入鼎盛时期。

“日本娃娃”的启示

然而,到了20世纪90年代后期,随着电动玩具不断进入市场,郯城木旋玩具受到了冲击,市场严重萎缩,工艺礼品厂渐渐走入困境,樊继美无奈离开了厂子。回家后,不甘心放弃的樊继美又开始在家里筹备生产木旋玩具,“祖祖辈辈传下来的手艺不能毁在我们这一代人的手里。木旋玩具没有问题,问题是我们的工艺跟不上时代步伐了,必须改进技术,创新品种,让木旋重新回归玩具市场。”

正当木旋玩具快要从人们记忆中消失的时候,樊继美抓住机会,成功接下了外贸生意人要做500个木制日本娃娃的订单。这笔订单的顺利完成,一下打开了樊师傅的思路。经过走访、观察,樊继美以日本娃娃为原型,结合国人喜好,在玩具上涂上艳丽的色彩,加上中国结等传统元素,“改造后的玩具造型时尚味儿浓,在旅游景点卖得非常好,他根据这个原型又创新了几十种产品,款款都是热销品。(图6)

“传统的东西,不加以创新,市场上老卖一种,老百姓也不喜欢。”尝到甜头的樊继美把眼光盯在了传统产品与时尚元素结合的创新开发上,他将传统木质陀螺进行改造,加装电池安灯泡,不仅售卖利润翻倍,还开发出了“会唱歌的小姑娘”“哪吒火轮”等新产品。

“守艺人”的春天

在樊继美的努力下,2009年木旋玩具被列入山东省非物质文化遗产保护项目,2014年列入第四批国家级非物质文化遗产名录。为了传承这门古老的手艺,樊继美在村里创办了“郯城木旋玩具传习所”,带领樊埝村的艺人们积极传承和发展木旋玩具技艺,不断开发新品种,使这一古老的技艺历久弥新。从发明简易旋车的始祖樊木到今天第15代“非遗”传承人樊继美,每一代“守艺人”的身上都凝聚着敢于创新、精益求精的“工匠精神”。也正是凭着这种“工匠精神”,让木旋玩具的路子越走越宽。他们不仅坚守住了郯城木旋玩具的传统文化根基,而且又赋予了木旋玩具新的文化内涵,使得木旋艺术得到了更好的传承,让木旋玩具遍布中国大街小巷,走向世界各地。

摘编:参考网2018年7月9日

网址:https://www.fx361.com/page/ 2018/0709/3787539.shtml(2021年6月6日)

(编辑 文凤 见习编辑 高秋菊)