2019年安徽省血吸虫病疫情分析

许晓娟,汪天平,张世清,何家昶,汪昊,丁宋军,代波,刘婷,高风华

安徽省血吸虫病防治研究所,安徽合肥230601

血吸虫病是一种严重危害人类身体健康和生命安全、阻碍经济社会发展的人畜共患寄生虫病和重大传染病,在我国流行已有2 100多年的历史,主要流行于长江以南12个省(自治区、直辖市),是重要的公共卫生问题之一[1,2]。安徽省是血吸虫病流行较为严重的省份之一,历经几十年的努力,安徽省血吸虫病防治取得了巨大成就,防治目标向传播阻断和消除迈进[3-5]。为全面了解和掌握全省血吸虫病疫情状况及变化趋势,进一步评价安徽省当前综合防治效果,为制定下一阶段血吸虫病防治策略提供依据,现对2019年全省血吸虫病疫情进行分析,结果报告如下。

1 内容与方法

1.1资料来源 收集2019年全省血吸虫病防治工作资料,数据来源于“寄生虫病防治信息管理系统”。2004年以来的其他年份数据来源于安徽省血防年报表,感染性钉螺数据来源于2006—2019年钉螺调查数据库。

1.2实验室检测 目标人群采用间接血凝试验筛查并测定抗体效价,血清学阳性者采用尼龙绢袋集卵孵化法(一粪三检)和改良加藤厚涂片法(一粪三片)开展病原学检查。家畜采用毛蚴孵化法检测血吸虫感染情况。查获钉螺采用压碎镜检法检测钉螺死活及血吸虫感染情况。

1.3数据管理及分析 数据资料采用Excel 2016录入并建立数据库,对2019年全省血吸虫病疫情状况进行分析,绘制2004—2019年疫情数据变化趋势图。分析指标主要包括:全省流行区范围及流行程度变化、人群查治病、晚期血吸虫病分布、牛查治病、钉螺调查与控制、疫情监测点相关指标等。

2 结 果

2.1流行区范围及流行程度变化情况 截至2019年底,安徽省血吸虫病流行区共有9个市、50个县(市、区)、354个乡(镇)、2 373个村(居委会)。全省流行县(市、区)中,达到传播控制标准为9个(占18.0%),达到传播阻断标准为23个(占46.0%),达到消除标准为18个(占36.0%);全省流行乡(镇)中,达到传播控制标准为20个(占6.3%),达到传播阻断标准为223个(占62.3%),达到消除标准为111个(占31.4%);全省流行村(居委会)中,达到传播控制标准为86个(占3.6%),达到传播阻断标准为1 754个(占73.9%),达到消除标准为533个(占22.5%)。2019年全省共有18个县(市、区)、72个乡(镇)、264个村(居委会)新达到传播阻断标准,8个县(市、区)、10个乡(镇)、45个村(居委会)新达到消除标准。见表1。

表1 2019年安徽省流行概况与达标情况

2.2人群查治病结果 2019年全省询检190.52万人,查出阳性381 878人,阳性率为20.04%;血清学检查86.20万人,查出阳性8 864人,阳性率为1.03%;粪检6.16万人,未查出阳性。共治疗病人4 297人,扩大化疗116 551人·次。2019年全省未报告急性血吸虫病病例。见表2。

表2 2019年安徽省人群血吸虫病查治结果

2.3晚期血吸虫病病人分布情况 2019年全省共报告晚期血吸虫病病人5 579例,其中新发43例,死亡250例,尚存晚血病人5 329例。报告病例分布于8个市、45个县(市、区)、309个乡(镇)、1 272个村(居委会)。其中,男性3 045例(占54.58 %),女性2 534例(占45.42 %);24岁及以下2例(占0.04%),25~54岁738例(占13.23%),55岁及以上4 839例(占86.74%);腹水型4 168例(占74.71%),巨脾型1 320例(占23.66%),结肠增殖型80例(占1.43%),侏儒型11例(占0.20%)。2019年全省共救治晚期血吸虫病病人4 297例,救治人次达4 469人·次。

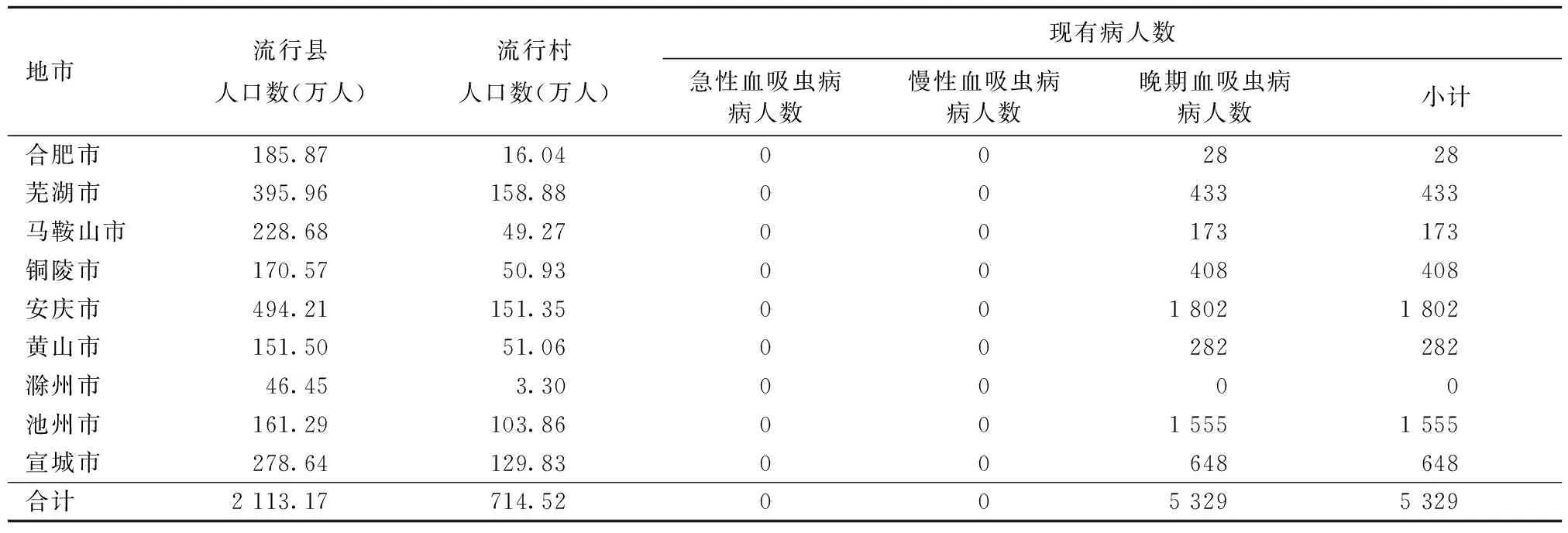

2.4现有血吸虫病病人分布情况 2019年,全省流行县人口2 113.17万,流行村人口714.52万。经推算,2019年全省无慢性血吸虫病病人,加上年底尚存的晚期血吸虫病病人,全省估算病人数为5 329人。从现有病人的构成来看,安庆市、池州市较多,分别占33.81%和29.18%,其次为宣城市、芜湖市和铜陵市,分别占12.16%、8.13%和7.66%。见表3。

表3 2019年安徽省血吸虫病流行区病人分布情况

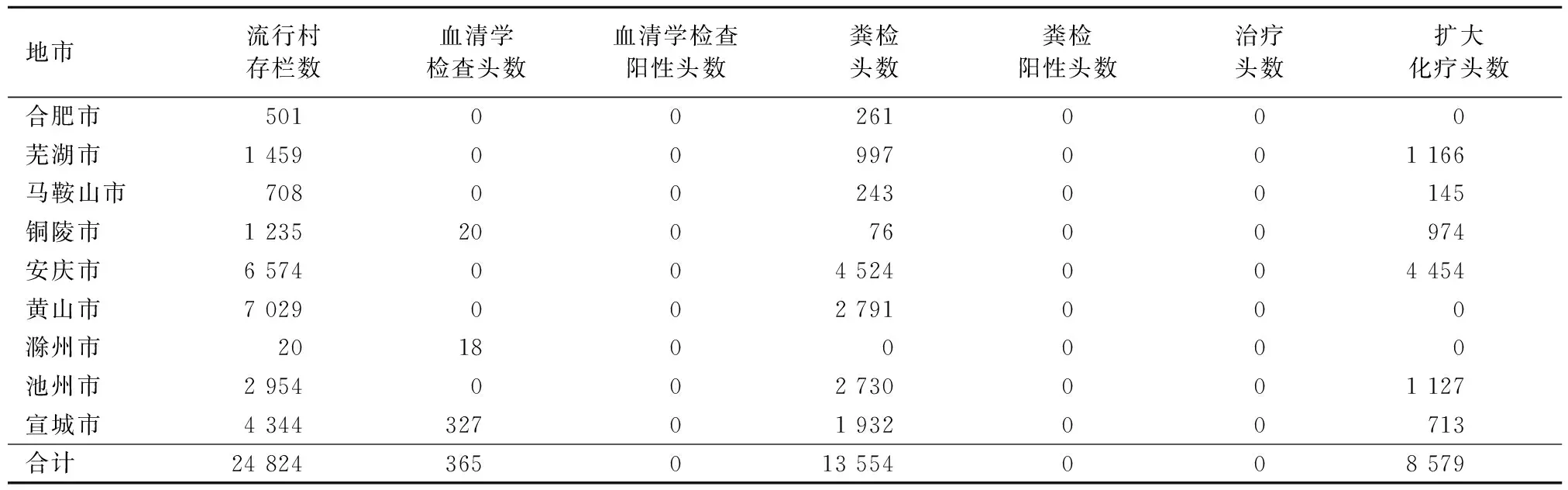

2.5牛查治病结果 2019年全省流行村牛存栏24 824头,血清学检查365头,粪检13 554头,均未查出阳性,共扩大化疗8 579头。2019全省牛感染率为0。见表4。

表4 2019年安徽省牛血吸虫病查治情况

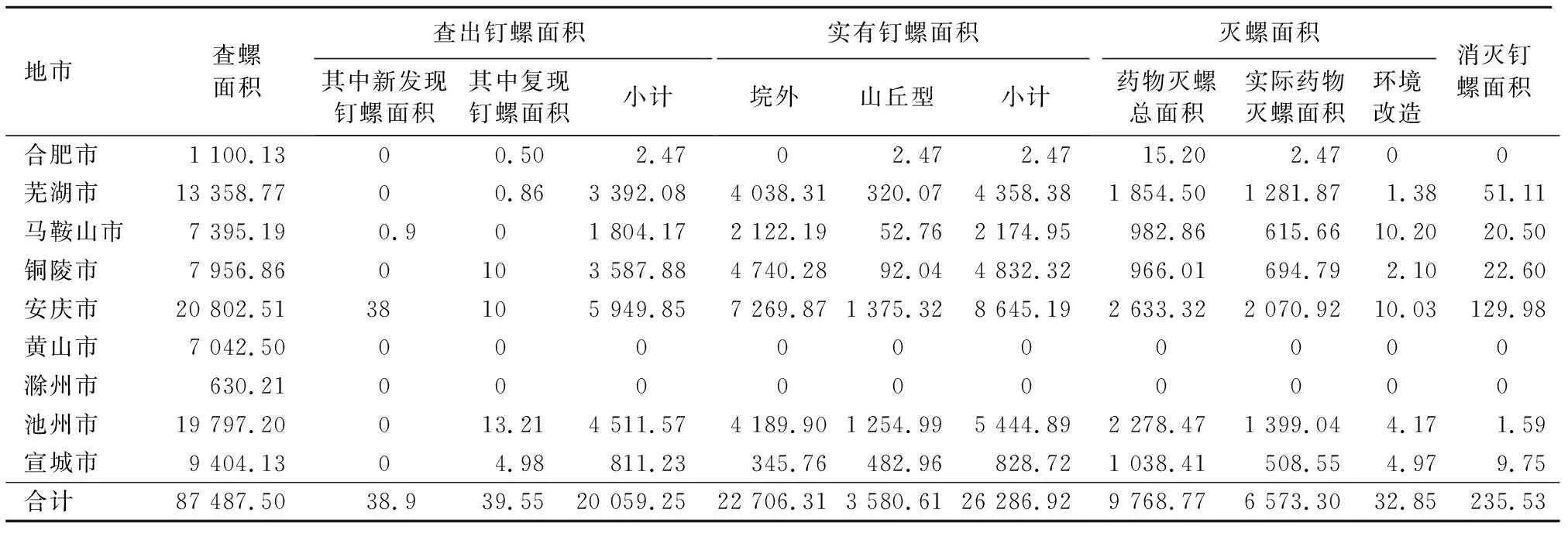

2.6钉螺调查与控制情况 2019年全省共调查钉螺87 437.50 hm2,查出有螺面积20 059.25 hm2,其中新发现钉螺面积38.90 hm2,复现钉螺面积39.55 hm2,未查出感染性钉螺。全年累计药物灭螺9 768.77 hm2,其中实际药物灭螺6 573.30 hm2,占总有螺面积的26.94%,环改灭螺面积32.85 hm2,共消灭钉螺235.53 hm2。截至2019年底,全省实有钉螺26 286.92 hm2,其中湖沼型22 706.31 hm2,占86.38%;山丘型3 580.61 hm2,占13.62%。见表5。

表5 2019年安徽省钉螺调查与控制情况(hm2)

2.7国家级血吸虫病监测点疫情监测 2019年,全省50个国家级血吸虫病监测点开展了血吸虫病疫情监测工作。本地人群血清学筛查21 885人,发现阳性314人,血清学检查阳性率为1.43%,血清学阳性者均接受了病原学检查,未发现粪检阳性;流动人群血清学筛查11 170人,发现阳性80人,血清学检查阳性率为0.72%,血清学阳性者均接受了病原学检查,未发现粪检阳性。共检查家畜830头,未查出血吸虫感染的家畜。

共调查钉螺3 804 hm2,查出有螺面积2 099 hm2,其中发现复现钉螺面积0.60 hm2,当年无新发现钉螺面积,解剖镜检未发现感染性钉螺;系统抽样框数79 274框,有螺框数6 976框,捕获活螺24 190只,有螺框出现率8.80%,活螺平均密度0.31只/0.11m2。

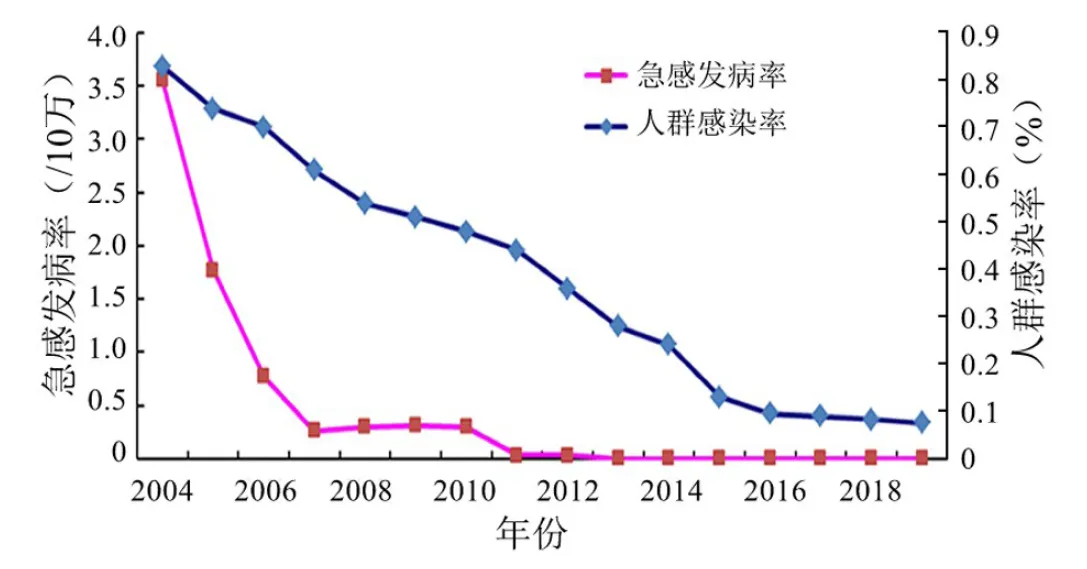

2.8血吸虫病疫情变化趋势 2004—2019年,全省人群感染率和急感发病率、牛血吸虫感染率和牛的存栏数均呈现下降的趋势,分别由2004年的0.83%、3.56/10万、3.73%和158 200头下降至2019年的0.07%、0、0和24 824头,分别下降了91.57%、100%、100%和84.31%。见图1、图2。

图1 2004—2019年安徽省人群血吸虫感染率

图2 2004—2019年安徽省牛存栏数

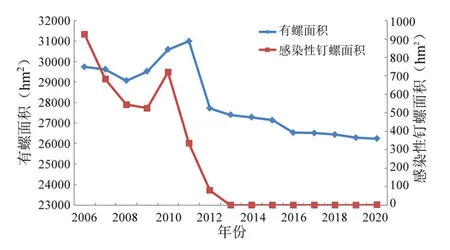

2006年以来,全省钉螺面积呈现波动并下降的态势:2006—2008年小幅下降,但2009—2011年出现上升,并于2011年达到峰值31 000 hm2,其后,开始逐年下降,到2019年已降至26 300 hm2,为近十年来的最低,2019年全省有螺面积较2006年下降了10.80%。2006—2019年,全省感染性钉螺面积基本上呈现下降的趋势,2006年最高,此后逐年下降,仅在2010年出现了回升,至2013年,感染性钉螺面积已降至0。自2013年以来,全省已连续7年未查出感染性钉螺。见图3。

图3 安徽省2006—2019年钉螺

3 讨 论

安徽省血吸虫病流行区分布于长江两岸、皖南山区的9个市、50个县(市、区),钉螺孳生环境复杂多样。2004年以后,全省加强资金投入,加大综合治理力度,采取以传染源控制为主的综合防治策略,为全省实现血吸虫病传播阻断和消除目标打下了坚实基础。

2019年,按照《“十三五”安徽省血吸虫病防治规划》和《安徽省地方病防治专项三年攻坚行动方案(2018—2020年)》的总体要求,全省血防机构有序开展血吸虫病预防控制工作,认真组织实施“中央补助重大传染病防控经费血吸虫病防治项目”和“省财政血吸虫病防治项目”,加强查治病、查灭螺、疫情监测、健康教育等工作,落实各项防控措施,大力推进血防工作进程[6]。与2018年相比[7],全省各项主要疫情指标进一步降低,人群感染率下降至0.07%,全省查螺面积有所增加,但查出有螺面积减少,灭螺面积增加;在系统抽样中发现有螺框出现率和活螺平均密度均有所下降。针对安徽省近年来出现钉螺面积复现的情况,下一步应加强对历史有螺环境、有螺区与无螺区交界地带以及可疑钉螺孳生环境开展钉螺调查[8]。纵向分析发现全省已连续7年未查出急性血吸虫病病人和感染性钉螺,连续5年未发现当地感染的血吸虫病病人和病牛。

尽管2019年安徽省血吸虫病疫情整体下降,但局部地区血吸虫病传播风险仍然存在,血防工作依然面临巨大压力,主要体现在:①局部地区家畜传染源控制难度仍然很大,少数湖沼型地区耕牛淘汰不彻底,存在牛的复养和新养情况,部分有螺滩地存在牛羊的散养现象[9];另外风险监测结果显示仍然有少数环境能查出阳性野粪,仍有感染性钉螺存在的可能。②灭螺难度大。由于药物灭螺与水产养殖、野生动物保护和环境保护等存在一定矛盾,部分有螺环境未能实施药物灭螺,钉螺感染风险增加[7,10]。③由于流行区一些水上作业人员(如渔船民)和垂钓人群等重点人群存在反复接触疫水现象,这类人群流动性较大,增加了监测工作难度,一旦监测不到位极易造成疫情发生[11]。④经费投入减少,目前仅有血防专项资金,导致家畜传染源控制以及农业、林业及水利等综合治理措施落实困难。

为巩固全省已取得的防治成果,减少血吸虫病危害,继续实施以传染源控制为主的综合防治措施,应重点加强以下方面工作:一是因地制宜开展传染源控制和管理工作,防止已淘汰牛羊等家畜传染源的地区出现反弹,并加强对重点地区现场督查[12];二是加大血吸虫病消除关键技术的研究,针对不同地区流行特点及防治瓶颈,积极引进新技术,结合传统方法优化组合,进行综合防治[13-14];三是加大依法防治力度,督促综合防治相关部门和单位履行职责,严格按照监测方案加强部分有螺地区渔船民及流动人员的监测工作力度,切实提升工作质量[15];四是积极整合卫生、农业、林业和水利等多部门资源,共同推进血吸虫病的综合防治[16]。