论未来技术与媒介的融合

沈继睿

(中原工学院 马克思主义学院, 河南 郑州 451191)

一、媒介与技术,分离还是融合

有观点认为,在媒介发展的历史中有两次重要的分离。[1]第一个分离是“介质与内容的分离”,第二个分离是“介质和应用的分离”。两个分离带来三个阶段:第一,传统媒介时期,媒介内容与技术物(介质)是融合在一起的,例如书籍、纸张,所谓“白纸黑字”,内容与介质不能分离。第二,电子媒介时期,也是发生第一次分离的时期。电子媒介的出现让同一个媒介能显示不同的信息内容。这种不同,可以体现在符号类型相同,仅内容不同上。例如一个收音机能播音乐,能播天气预报,但都属于语音符号,只是内容不同。也可以体现在符号类型与内容的双不同上。例如电视,文字、语音、图像,符号类型与内容都不同。电子媒介让内容不再与介质一一对应,信息与技术物呈现出分离。第三,数字媒介时期,发生在第二次分离之后。数字媒介不仅能显示不同的内容,还能运行不同的功能。手机既能拍照,也能上网,是因为程序不同,而程序又是由不同的代码(符号)组成的。符号系统与技术物进一步分离,导致了应用与介质的分离。媒介发展两次分离的观点见表1。

分离观点很符合人对媒介发展的实际感受,但不能就此证明媒介与技术呈现分离状态。原因有二:第一,在介质与内容之间少了符号系统,介质上显示的是符号,内容是对符号的解读,介质与内容、应用的分离,实质是技术物与符号的分离。第二,媒介是作为信息中介的符号系统和物质实体,技术物属于物质实体。分离理论中说的“两节点三阶段”,指的是媒介内部的符号系统和技术物之间从统一到分离,进而实现自由组合的过程。此分离理论揭示了媒介内部诸要素之间的再组合,实质上呈现了媒介结构与功能的关系变迁,而不是媒介与技术的分离。

更主流的观点认为,自古以来媒介与技术就难解难分,一般说的媒介,就是媒介技术,这也是两个概念缺少区分的重要原因。随着现代信息技术的发展,媒介与技术加速融合之势更是不言而喻。一方面,传统媒介得到新技术的加持,一些非技术物形态的媒介融合了技术物,例如语音的数字化;一些技术物形态的媒介也融合了数字技术,例如kindle之于书籍。另一方面,传统上与媒介技术相互独立的生产技术也正在获得信息化加持,成为自动化、智能化技术。媒介与技术的这两种融合趋势,前者可称作媒介的技术化,后者可称为技术的媒介化。

二、媒介的技术化

媒介的技术化有两个阶段:第一,从身体媒介到外化技术;第二,从外化技术到具身技术。

1.媒介技术化第一阶段

此阶段就是把人类天然就具有的信息能力技术人工物化、外化的过程,也就是身体媒介的器具化。在这个阶段,外化于人的媒介技术物逐渐成为媒介主宰,此后谈到媒介,一般指的就是技术物形态的媒介。另外,这个阶段导致了感官分离,每一种媒介技术仅外化了一种感官,身体在前技术时代的整体性被拆解并分别强化。

口语是身体媒介的代表,也是最早的媒介,相应的最早的文化就是游吟诗人传唱的史诗,例如《荷马史诗》《格萨尔王》等。这些口耳相传的诗歌被用文字记录下来,形成了成文的对话体著作。除了史诗之外还有一些思想家的对话记录,“苏格拉底站在口头世界和‘视觉—文字’世界的边上”[2],柏拉图的著作、孔子弟子编纂的《论语》都是对话体的代表。把口语通过文字写出来,就是媒介技术外化于人的开始,是媒介技术化的起点。接下来的书写媒介和印刷技术,是媒介技术化第一阶段的代表,离人的身体越来越远,就连句式也独立出了书面格式,与口语区别开来。阅读文字让感官进一步分离,视觉独占。一直发展到台式电脑,虽然感官分离的趋势逆转了,但外化离身的特性较之可随身携带的书籍反而更甚。

第一阶段的外化过程带来很多现代性问题。伊尼斯认为媒介技术具有时间和空间两种属性,现实中的媒介技术发展偏向空间的不断扩张,从而导致时间和空间的失衡,这是现代性问题的重要原因。空间性的加强是一种外向、离人越来越远的过程,也就是外化的技术化。麦克卢汉也讲平衡——感官平衡,印刷媒介破坏了这种平衡,几种感官被分离开,在延伸视觉的同时截除了其它感官,导致视觉中心主义,带来了现代性的一系列问题。可见,媒介学者的现代性批判,矛头就指向媒介技术化过程中导致的外化。

2.媒介技术化第二阶段

转变外化的媒介技术为具身技术,让媒介技术与人从疏离走向接近甚至融合。如果说印刷媒介尚无关人类生存,可外化、可卸载,那么今天的媒介技术已经成为生存须臾不可离开的身体与大脑。同时,外化过程导致的感官分离,在第二阶段重新融合。也就是说,具身的过程不是单一感官的具身,而是以全感官为目标的多感官具身。

虽然延伸论诞生于技术外化阶段,但在技术化第二阶段才真正体现出延伸的特征。延伸既意指生成、从无到有,又蕴含连接性、共生性。第一阶段的外化技术化与人分离,并缺乏共生性。第二阶段的具身技术化,才真正使人与媒介技术连接在一起,共生性发展。“媒介是人的延伸”这句话在媒介具身技术化中表现得更典型。

从哲学生存论上来看,媒介具身技术化在第一阶段就已存在,一些传统媒介在人使用时已经体现出具身化特征。例如使用舒适的眼镜、望远镜等。从技术本身的角度看,媒介具身技术化至早不早于智能手机。智能手机需要视觉、听觉、触觉的共同调动。由于其移动性,这种调动可以随时随地发起,具有持续化、常态化,起到了具身的效果。“在如今高度复杂的社会,具身的手机是我们维持社会性的重要通道,便携数字设备已经成为我们无法卸载的义肢”[3]。所以,媒介的技术化第二阶段,从智能手机开始,包括可穿戴技术,向未来的赛博格技术发展,走一条从外向内具身性不断加强之路。

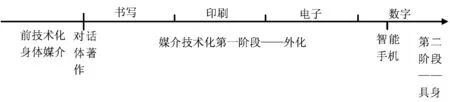

媒介技术化两个阶段的对比见表2,两个阶段在媒介技术发展史上的时间对应见图1。

图1 媒介技术化的两个阶段与经典媒介技术分期的对比

三、技术的媒介化

1.技术媒介化的前提

任何技术都有成为媒介的潜质。“任何技术从某种程度上来说在一定条件下都有可能成为‘媒介’,虽然这里所谓的‘媒介’只是广义上的媒介而已,只是因其处于特定的情境使然,并不是固定的或恒常不变的”[4]。不是媒介,却成为了“媒介”,源于“情境使然”。人能在特定环境里,给技术赋予信息,并从技术中解读出信息。所以,任何技术都有成为媒介的潜质,就是因为人能对技术编码解码信息。

鸿门宴中,“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。”(《史记·项羽本纪》)。玉玦是一种装饰用的技术物,不是一般意义上的媒介,但在鸿门宴剑拔弩张的情境里,被范增编码、项羽解码为下决心杀刘邦,临时成为媒介。还有黄袍加身的故事,衣服本来是御寒遮羞的技术物,却被编码向军队传达信息,士兵解码后起到媒介的作用。这两个例子中的媒介作用都是暂时的,因为情境是暂时的。上段引文中说情境“并不是固定的或恒常不变的”,是不对的。有些情境长期保持不变,成为一种生态,导致一些传统上被认为是非媒介的技术,却固定在了媒介作用上。例如鼎、爵等礼器,鼎最初是煮肉用的炊具,爵则是饮酒用的酒杯。由于权力结构固化为社会生态,鼎爵被固定编解码出权力正朔的信息,成为一种“准媒介技术”。

所有技术都具有意图,技术的意图就是人的意图,即人想让技术做什么。对于某种技术来说,那些长期固定的意图与结构相结合,就成为此种技术是其所是的决定因素。但人的意图是多变的,与结构的结合也不是固定的。特别是信息具有的“非实体”属性,让其在与结构的结合中较少受限。故而人可以在各种结构的技术物中,赋予信息中介的意图,通过编码解码的方式实现。这就是技术可以媒介化的前提。

2.技术媒介化的原因

传统意义上技术按照其作用对象来划分,分为信息技术、能量技术、物质技术,(1)此处关于信息与质能重要性的讨论仅限于哲学范畴,以及当今日常生活中与人的密切性,不代表自然科学的普遍观点。可以把物质技术和能量技术合称为“质能技术”或“生产技术”。传统唯物主义观点认为,质量的实在性最强,有空间属性,“看得见摸得着”,比“不可捉摸”“虚无缥缈”的能量、信息更基础。质量先于能量,能量先于信息。直到相对论体系的确立,提出质能方程E=mc2。这个公式要表达的真正意思是质量和能量可以相互转化,质量与能量具有等价性,能量甚至比质量更基础。随着量子力学的发展,复杂科学的建立,信息比质量能量更基础的观点也不断出现。

这些关于宇宙本源的科学假说,给我们带来了看待技术的新视角。其实,媒介技术比生产技术更加重要和基础。“通常来说,是因为处理信息的技术比处理物质和能量的技术更为复杂;而且信息与物质和能量相比,是一种更高端的现象,具有信息主导物质和能量的关系,故在技术形态上,信息技术主导物质和能量技术;在动态变化上,也是信息技术的发展主导物质和能量技术的发展,信息技术史主导物质和能量技术史。”[5]

从不同技术在社会、技术体系中的变迁来看,古代的物质技术经历了石器、木器、青铜、铁、钢的变化过程,而能量技术没什么变化,基本停滞于人力畜力,和极少的水力风力。故古代的技术发展主要依靠物质技术,物质技术就是古代技术的中枢。近代两次技术革命实质上都是能源革命,从煤炭到石油,用化石能源取代了生物能源,直到核能的应用,能量技术突飞猛进。相比而言物质技术发展缓慢,19和20世纪绝对还是钢铁时代。故近现代的技术发展主要依靠能量技术,能量技术是近现代技术的中枢。而处理信息的媒介技术,从古代到近代,在印刷术统治下长时间缺乏革命变化,重要程度不如处理物质能量的生产技术。

“随着现代媒介技术,尤其是网络、手机等媒介终端的移动化、智能化、多功能化发展,媒介技术成为现当代一种能够牵连、沟通、连接社会上其他各种技术的中枢性技术综合体”[4]。现代媒介技术取代物质技术和能量技术,占据了人类社会和技术体系的“C位”。现代媒介技术的中枢作用又与古代近代有所不同,物质、能量技术占中枢位时具有排他性,非此即彼的,有零和博弈的意味。现代媒介技术则在成为中枢的同时,连接渗透了其它技术,让所有技术都具有了信息中介的能力,这就是技术的媒介化。

3.技术媒介化的方式

现代媒介技术的最大特征是数字化、网络化。不可否认,数字技术已经成为现代媒介技术的基本形式,而不再是媒介技术的一个种类。即“数字技术=现代媒介技术”,甚至是“现代媒介技术∈数字技术”,而不是“数字技术∈现代媒介技术”。用数字化渗透、改造一切传统技术,使其互联成网络,是技术媒介化的基本方式。

数字技术正在以前所未有的盖顶之势改造传统技术。物质技术、能量技术、信息技术,在数字化的改造下都具备有现代媒介技术的特征。目前有两种相互关联的传统技术数字化方式。第一,“互联网+”。简单来说就是“互联网+传统产业”,随着互联网的发展,利用数字化的方式,使得互联网与传统产业进行融合,利用互联网具备的优势特点,创造新的发展机会。“互联网+”通过其自身的优势,对传统产业进行优化升级转型,使得传统产业能够适应当下的新发展,从而最终推动社会不断向前发展。“互联网+”的目的是传统产业升级转型,基本方式就是给传统技术加上数字技术,用数字技术改造传统技术,即“数字技术+传统技术”,以期达到1+1>2的效果。2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,成为推进传统技术数字化网络化的政策依据。

生产技术是社会存在的基础,是传统技术的主力。一般认为与“媒介”“信息”等功能无关。但在数字时代,“由于信息技术本身的强大功能,即使那些传统领域中用于处理物质对象的非信息技术,如生产技术,也被纳入了‘信息化’的‘技术提升’过程,这就是在生产性的机器技术系统中再加上信息控制的部分,使物质生产技术得到了信息化改造,成为一种信息化的生产技术,于是生产技术与信息技术融合为一体。”[5]这就是“数字技术+生产技术”的“互联网+”过程。通过数字化改造,一方面,为生产技术智能化提供可能;另一方面,生产技术拥有了处理信息的能力,能通过互联网与其它生产技术建立信息往来,具备了媒介技术的功能。

第二,物联网。又叫“泛互联”,是“万物相连的互联网”的简称,把互联网扩展到非媒介技术,甚至是非技术之上的一种广义网络。通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,“按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。”[6]实现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。物联网包含两层含义:其一是物联网的基础与核心仍是互联网,可看成是一种广义的互联网;其二是物联网终端不限于各种数字媒介技术,还延伸和扩展到了任何物品与物品之间。

以自动驾驶汽车为例,来展示这种技术媒介化的物联网。不远未来的某天,你需要坐车到某地。你拿出手机向网络提交用车申请,连在网上的自动驾驶车辆会自动匹配你的要求(人数、出发地、目的地等)。离你最近、座位合适、电量充足的空车会接受邀请。紧接着,受邀的车辆会向系统发送最优路线申请,系统中的算法会把多条路线中的所有车辆实时状态作为变量,计算出最优路线及其时间。然后你上车了,车辆在自动驾驶过程中,会实时向四面八方发送射频信号,与其它车辆或交通物(红绿灯、指示牌等)的信号进行交流,以便避开障碍,按规行使。整个过程中,一方面,道路中所有车辆、交通物,都实时连在网上,接受算法的统一调配;另一方面,所有在行驶中的车辆也与周围各技术物互通信息,构成一个个不断变化的局域网。车辆不是媒介技术,但在自动驾驶时代,车辆如手机一样实时连在网上,实时通讯,被媒介化了。

“互联网+车辆”,传统驾驶向自动驾驶升级,传统互联网向物联网升级。沿着这个趋势,未来所有技术物之间,都能通过数字技术进行互联。通过数字化联网的方式,未来所有的技术都将媒介化,具有媒介技术特征。

结 论

通过研究,得出以下结论:

第一,认为技术与媒介分离的观点,其实说的是媒介符号与物质载体的分离,或结构与功能的重组。技术与媒介并没有分离,整体上具有一种融合的趋势。这种融合既体现在媒介的技术化上,也体现在技术的媒介化上。

第二,媒介的技术化分为两个阶段:第一阶段是外化的过程,把身体天然的信息活动用技术的方式外化,把统一的感官用技术分离并强化某一种感官。第二阶段是具身化的过程,不断外化的媒介技术调转方向,与人接近,技术与有机体趋向融合;技术不再分离感官,各种感官作为一个整体得到强化。通过媒介技术化中媒介与人身的关系,可以把媒介的发展分成三个阶段:前技术化时期,媒介的外化技术化时期(媒介技术化第一阶段),媒介的具身技术化时期(媒介技术化第二阶段)。

第三,技术媒介化的前提是,各种技术物都可以被人通过编码的方式赋予信息,通过解码的方式获得信息,从而体现出信息中介的作用。技术媒介化的原因是,现代媒介技术在社会中、技术体系中占据中枢的位置,媒介技术连接渗透了其它技术,让所有技术都具有了信息中介的能力。技术媒介化的方式是,通过“互联网+”,对传统技术进行数字化改造;通过物联网,使传统技术和数字技术、人实现互联,起到媒介技术的作用。

- 南京理工大学学报(社会科学版)的其它文章

- “三全育人”视阈下高校校友协同育人的系统探究

- 信用一体化推进区域高质量发展的研究