掀针治疗肿瘤化疗所致恶心、呕吐的应用效果

周瑾,廖荣荣,吴秀梅,蔡剑虹,黄波,徐宁君,盛小燕

(1.南方医科大学中西医结合医院 护理部,广东 广州 510315;2.南方医科大学中西医结合医院 肿瘤一区护理单元;3.南方医科大学中西医结合医院 外科第一护理单元;4.南方医科大学中西医结合医院 外科第三护理单元)

化疗所致恶心呕吐(chemotherapy-induced nausea and vomiting,CINV)是多数抗肿瘤药物常见的不良反应[1],其发生率高达75%[2]。目前,临床主要通过5-羟色胺受体拮抗剂联合地塞米松抑制呕吐,但仍有30%~50%的患者干预无效[3]。有报道[4]显示,针灸是有效缓解CINV的干预措施,但因化疗药物造成患者烦躁、对疼痛敏感、对气味反应强烈(如艾烟味)等导致患者拒绝接受针灸治疗,或因恶心感明显时不能保持有效体位而影响针灸操作、降低针灸治疗效果等。为探索更加适用于肿瘤化疗患者的长效干预手段,我院在中医体质理论指导下,探讨掀针治疗CINV的临床效果,现报道如下。

1 掀针治疗方案的设计及应用原理

1.1 掀针治疗方案的设计 掀针是形似图钉状的皮内针,针柄扁平状,针体纤细(直径0.2 mm,长度0.3~2 mm),自带胶布固定于体表,由中国古代九针发展而来的,著名针灸家承淡安曾对揿针进行过改进和推广[5]。化疗开始前0.5~1 h给予患者双侧足三里穴+双侧内关穴进行掀针治疗(生产商:苏州环球针灸医疗器械有限公司,批号:201102,规格:0.25 mm×1.3 mm),留置3 d,同止呕药用药时间;用75%乙醇消毒穴位周围皮肤,直径大于5 cm,待干;针头与皮肤呈90°进针,动作迅速、准确,防止损伤周围组织;穿刺结束后予透气敷料覆盖,防止脱落,观察局部有无不适,如感染、疼痛、过敏等,留置3 d,如有脱落按压5 min后,给予补针;留置期间按压5~10 次/d,每个穴位按压1 min/次,按压深度为0.5~1 cm,力度以穴位微微胀痛为宜,避免剧烈运动及冲洗治疗部位,防止敷料脱落受潮[4]。患者如出现穿刺部位皮肤过敏、晕针、皮肤破损、断针、感染与血肿、局部疼痛等不适均立即停止治疗。掀针操作者均为广东省中医专科护士及全国中医护理骨干人才,项目实施前均经过严格的系统培训并通过考核。

1.2 掀针治疗恶心呕吐的机理 掀针刺入并固定于腧穴部位的皮内或皮下,通过柔和且长效的良性刺激腧穴达到疏通经络、运行气血、调节脏腑的功效[6-7]。足三里为足阳明脉气所入,三焦之气所生处,系足阳明胃经合穴,具有健脾和胃、通经活络、升降气机的作用,为补益元气、调和气血、补虚强壮之要穴;内关出自《灵枢·经脉》,又称“两筋间”,为手厥阴心包经之络穴,补则温中和胃,泻则调气畅中,针刺内关可激发中焦之气,使上逆之胃气平降,以和胃止呕[8]。因此,本研究中选择双侧内关穴及足三里穴位进行治疗。

2 掀针治疗方案的应用及效果评价

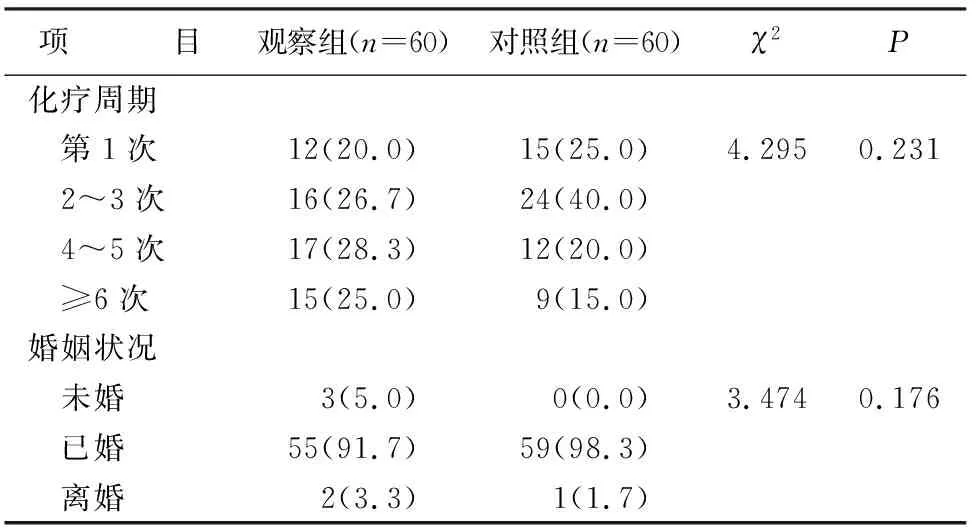

2.1 应用对象 2018年12月至2019年12月,采便利抽样法选取在广东省某三级甲等医院进行化疗的脾胃虚弱型肿瘤患者120例为研究对象,其中男56例,女64例;年龄18~75岁,平均(49.37±16.04)岁。纳入标准:确诊为恶性肿瘤,正在接受周期性化疗;依据中华中医药学会《中医体质分类与判定》[9]体质辨识结果为脾胃虚弱型;Karnofsky功能状态评分≥70;年龄18~80岁;化疗药物包含顺铂(≥75 mg/m2)或联合蒽环类药物化疗(阿霉素≥40 mg/m2或表柔比星≥60 mg/m2),每周期连续用药3 d;生存期≥6个月;自愿参加本研究。排除标准:有心脏起搏器者;晕针者;不能交流者;怀孕或哺乳期;脑转移或颅内高压;同时接受放疗或生物治疗;严重的肝脏疾病或严重的肝肾功能衰竭;有阿片类药物或代谢功能失调引起的恶心呕吐;存在其他恶心呕吐的高危因素如肠梗阻等;正在接受掀针治疗非CINV者;活动性皮肤感染;内关与足三里穴处皮肤存在血肿、感染、破损与皮疹症状者。脱落标准:因各种原因接受掀针治疗时间<3 d者。按随机数字表法将120例患者分为观察组和对照组各60例,两组患者的性别、年龄、文化程度等一般资料经比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性(见表1)。本研究经医院伦理委员会审核通过(批件号:NFZXYEC-2018-003)。

表1 两组患者一般资料的比较[n(%)]

续表1

2.2 实施方法

2.2.1 对照组 遵医嘱接受标准的抗肿瘤药物治疗,给予5-羟色胺3(5HT3)拮抗剂托烷司琼5 mg/d,地塞米松5 mg/d,连续用药3 d,以预防恶心呕吐。

2.2.2 观察组 在对照组的用药基础上,使用掀针治疗方案。

2.3 观察指标 采用中文版恶心呕吐干呕症状评估量表(index of nausea and vomiting and retching,INVR)评估两组患者用药前及用药后12、24、48、72 h的恶心、呕吐情况。该量表由Rhodes等[10]研制,其中文版的Cronbach’s α系数为0.95[11],包括恶心、呕吐、干呕3个维度共8个条目,采用0~4分评分法,分别代表“完全没有”“有一些”“中等程度”“十分明显”和“非常严重难以忍受”,总分0~32分,各维度得分越高,表示该症状越严重。

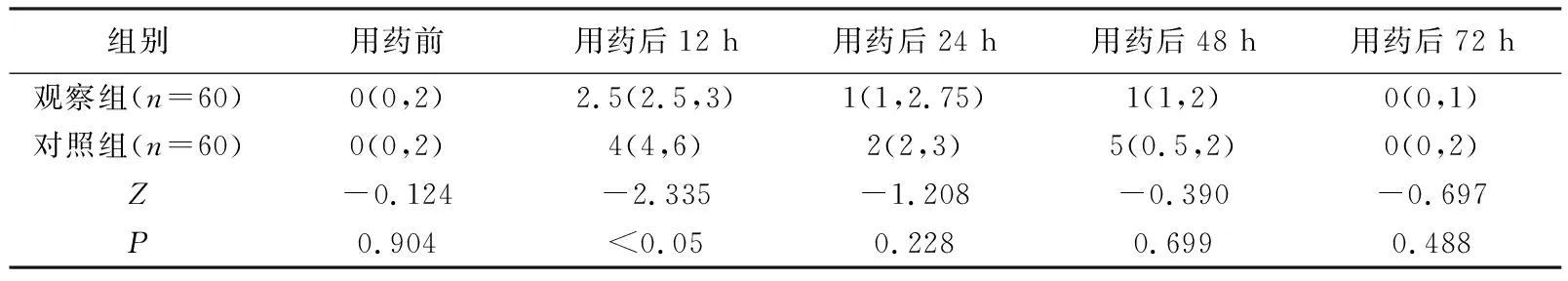

2.5 结果 结果显示,用药前,两组患者的恶心、呕吐、干呕症状得分差异均无统计学意义(均P>0.05);用药后12 h,观察组患者的恶心、呕吐、干呕症状得分均低于对照组患者(均P<0.05);用药后24 h,观察组患者的恶心、干呕症状得分低于对照组患者(均P<0.05),具体情况见表1、2、3。观察组60例患者均顺利完成掀针治疗,未发生不良反应。

3 讨论

3.1 掀针治疗CINV的有效性 掀针通过久留皮内,能够持续、缓和地刺激穴位,使经脉调畅,气血有源,从而激发正气,固护机体,达到防治疾病的目的。已有研究[12]表明,通过针灸选择相应的穴位,可有效减少CINV的发生。掀针疗法是将针刺和耳穴压豆的优势结合,既能长期有效刺激又简便易行。有研究[13]显示,揿针穴位埋针中脘、内关、合谷、足三里穴对环磷酰胺冲击所引起的恶心呕吐疗效显著。随着化疗时间的延长,化疗药物在体内聚集,用药12 h后达到最高血药浓度时,症状也会出现的相应峰值。结果显示,用药后12、24 h,两组患者的恶心、干呕症状得分差异均有统计学意义(均P<0.05);用药后12 h的呕吐症状得分差异有统计学意义(P<0.05)。表明掀针治疗CINV的效果确切。

表2 两组患者恶心得症状的比较[分,M(P25,P75)]

表3 两组患者呕吐症状的比较[分,M(P25,P75)]

表4 两组患者干呕症状的比较[分,M(P25,P75)]

3.2 掀针治疗CINV安全可行 内关穴位于腕横纹上两寸,足三里穴位于外膝眼下3寸,均属于定位特征明显的穴位,操作时易于易掌握。结果显示,观察组60例患者均顺利完成掀针治疗,未发生不良反应,说明该方法安全、可接受。掀针针身长2mm,针身直径仅0.2mm,针身小巧纤细,对患者创伤较小;掀针治疗方法简单,操作时用镊子夹住针柄,将针尖对准穴位,垂直刺入,然后以1cm×1cm的胶布将针柄固定于皮肤即可,由于胶布固定,掀针可长时间留置在体内,使用时用指腹按压刺激,无需反复拔除,方便临床使用,患者更容易接受[4]。同时,掀针具有便携、价格低廉等特点,方便临床推广应用。