京津冀冬季旅游目的地形象认知研究

刘艺萌 程梦圆 王恒

.

摘 要:选取京津冀三地冬季旅游网络游记为数据来源,运用内容分析方法,从旅游吸引物、旅游要素和情感倾向三个维度对比分析旅游目的地形象认知的差异。研究发现:旅游者对于三地的形象感知主要集中在旅游吸引物方面,人文类旅游吸引物数量和类型相当,天津的自然吸引物相对北京较少,娱乐活动项目河北占比最多,北京和河北的滑雪活动更受欢迎;传统及标志性商品更受消费者青睐,温泉是最受偏爱的冬季旅游住宿产品,自驾出行成为主流趋势,整体而言河北冬季旅游产品特色不足;积极情感大多体现在游客产品价格认知方面,消极情感则多来自气候和天气因素。

关键词:冬季旅游 目的地形象 京津冀旅游协同发展 网络游记

随着北京获得2022年冬季奥林匹克运动会主办权,天津、河北的冬季旅游也如火如荼地发展起来。在此背景下,有效提升冬季旅游目的地形象和吸引力成为京津冀旅游协同发展的重要任务和目标。随着互联网技术的发展与普及,网络游记作为新的分享载体,海量的网络数据信息引起学者重视,学者们尝试将网络数据用于旅游研究,网络文本分析成为主要研究手段。因此,本文拟从旅游者的游记入手,以京津冀冬季旅游为关键词,分别选取三地的冬季旅游游记并进行筛选,运用rostcm6.0软件,从旅游者角度分析三地冬季旅游的目的地形象认知状况,据此为京津冀冬季旅游目的地营销策略的有效改进提供参考。

一、旅游目的地形象研究概述

随着旅游业的不断发展,旅游目的地形象塑造与提升已成为旅游营销的核心目标。对于潜在游客来说,网络上的评论信息和景点营造的形象描述成为他们选择旅游地时的重要参考因素。Hunt在1971年首次提出旅游目的地形象的概念,他强调旅游目的地形象对于旅游目的地的开发具有重要作用[1];Graburn将旅游目的地形象建立成一个理论框架,形象与情感相交融,将旅游者想要产生的情感植入到旅游形象之中,才能更好地吸引旅游者,产生旅游动机[2]。李蕾蕾认为每个旅游者都有自己对旅游目的地的期望,如果旅游目的地所营造的形象与旅游者的期待目标相对一致或差异越小,那么旅游者到旅游目的地开展旅游活动的可能性越大[3];吴必虎基于网络文本分析提出以城市为空间节点的区域性旅游目的地空间结构[4];潘植强等人选取天山风景区,利用扎根理论对旅游的形象感知进行分析[5];对于网络文本的创新运用,李莎认为可以将知晓度纳入到网络文本的旅游目的地的吸引力因素之中,为网络文本的运用添加了新的角度[6]。综上所述,可以看出国内外学者分别从理论构建、方法论证和数据拓展等角度深化对旅游目的地形象的研究,将旅游目的地形象归纳为一种整体的印象与感知,是一种综合性的评价,综合描述了旅游目的地主观、客观多个角度的信息,是全方位立体化的形象呈现。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

网络文本分析法是一种将网络文本内容客观化、系统化和定量化描述的研究方法。ROST content mining软件在网络文本分析法研究中被普遍使用,使用者可以通过截取网页、微博中相关文本内容,即可进行分词、高频词统计、情感分析等。

(二)数据来源

本文数据主要来源于国内知名旅游网站,其中由于马蜂窝具有突出的典型性和代表性,相关旅游话题和信息基本覆盖全球旅游目的地和消费者的不同需求,因此本文选取马蜂窝为代表进行网络游记的抓取及分析,同时也涉及少部分途牛网和携程网的补充数据。在确定了样本数据的来源网站之后,分别以“北京冬季旅游”、“天津冬季旅游”和“河北冬季旅游”为关键词在游记攻略检索栏检索,借助后裔采集软件进行数据抓取,在采集过程中对文章标题、发布者、发布时间、正文和目录等进行分离和保存。选取发表时间为12到2月份,根据抓取结果,筛选剔除无关、重复和无效的内容,共得到三地冬季旅游网络游记各50篇,其中90%的游记来自马蜂窝。

三、京津翼冬季旅游目的地形象认知对比分析

本文基于构建的词表库,对采集到的数据进行分词处理,归纳出包含旅游吸引物、旅游要素和情感倾向3个主维度及9个子维度在内的京津冀冬季旅游目的地感知形象要素。

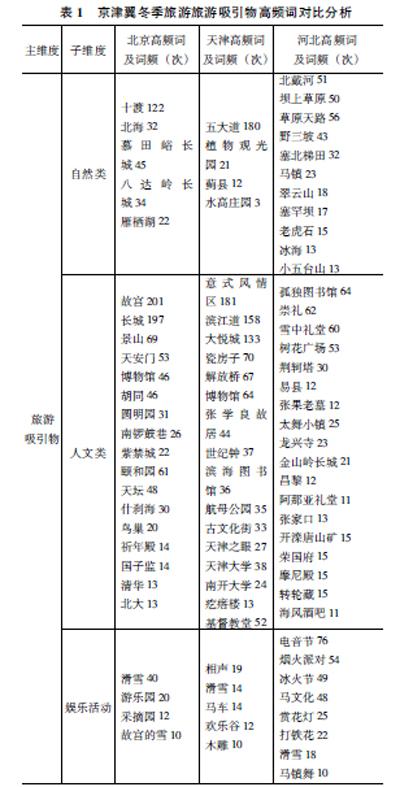

(一)旅游吸引物认知对比分析

将旅游吸引物分成三个子级类目,分别为自然类、人文类以及娱乐活动类。通过对数据的汇总及分类分析发现,游客对京津冀的感知主要集中在旅游吸引物方面,此类高频词数量和词频数量占比最多。

1.自然类吸引物认知对比分析。通过对京津冀三地的游记词频的爬取可以得知,河北的自然类数量占比最大。北京的自然类景区在冬季依旧集中在著名景点的范围之内,通过游记内容的详读,冬季旅游者到达北京开展旅游活动并不会因为天气、季节原因而放弃著名旅游景点;天津的自然类吸引物对比北京数量减少,相同之处是到达天津的冬季旅游者依然不会错过著名的自然类旅游景点五大道以及温棚类的植物观光园。河北是我国一个拥有高原、山地 、丘陵、平原、湖泊和海滨等旅游资源的省份,因此自然类景观形式多样不单一,即使在冬季,旅游者仍会选择大量的室外自然类景区开展旅游活动,在这些景区中开展滑雪、冰雕、游览观光等活动。在50篇冬季旅游者游记中可以发现,草原天路承接着万龙滑雪场、温泉酒店等旅游项目,翠云山的银河滑雪场等和冬季旅游的重点不谋而合。北戴河紧邻渤海,是河北著名的避暑胜地,但同时在冬季也有较高的点击率。通过对河北50篇游记中提到北戴河的詳细了解,大部分旅游者都想去在冬季感受一览无余的日出风光和面结冰的样子,大多以冬季观光游览为主。而野三坡、塞北梯田、马镇等包含丰富自然风光的地区,其他季节风景秀丽,大多以观光为主;到了冬季转变了自身的旅游吸引力——以休闲度假民俗为主。这些地方有丰富的地方文化以及农家乐,可以供游客再次体验乡村文化的乐趣。

2.人文类吸引物认知对比分析。如表1所示,北京、天津、河北的人文类旅游吸引物数量相当且类型多样,不同的吸引物都蕴含着当地的旅游特色与文化。北京通过高频词的汇集就可以看出北京几千年的文化底蕴对旅游者的吸引力是巨大的,四季无阻。即使在冬季游记中,旅游者仍频繁提到故宫、长城、天安门、圆明园等历史文化遗迹,蕴含着丰富的中华文化;故宫是历来皇帝居住的地方,年代久远,文藏、古建筑文化价值底蕴丰厚,因此冬季来北京的旅游者都会以故宫为打卡地。天津的人文特色体现在独特的建筑景观。意式风情区同北京故宫一样成为该地的文化特色区,是游客必打卡之地,此外,滨江道也凭借独特的建筑风格和地域文化吸引了大批游客。河北的人文类旅游吸引物更多体现的是一种乡村旅游和民俗文化。与天津和北京凭借自身文化底蕴带来的吸引力不同,河北的冬季人文类吸引物更为聚焦。太舞小镇和铁花广场是极具冬季特色的旅游地,太舞小镇主推滑雪类活动,以此为点展开农家乐等项目,将休闲度假与乡村体验融为一体,为旅游者提供全方位的冬季旅游活动;铁华广场在元宵夜会进行打铁花活动,在短视频大火后,不少旅游者慕名而来,成为冬季旅游的网红打卡地。

3.娱乐活动类吸引物认知对比分析。词频分析中,符合娱乐活动的项目仍然是河北占比最多,对天津和北京的筛选中,大多以景区观光游览为主,也是由于两地的文化特色的吸引物占比较大。京津冀均有充足的滑雪资源,也是旅游者开展冬季旅游会选择的娱乐活动。三地相比之下,选择到北京进行滑雪的人数较多,北京的滑雪场集中在北京郊区及周边地区,有石京龙滑雪场、八达岭滑雪场以及南山滑雪场等,是旅游者在冬季旅游选择最多的场地,与他们规模较大、设计较早,项目较为成熟以及宣传口碑影响力较大有一定的影响。天津市内滑雪场大多规模较小,主要集中在蓟州区,但由于车程较远,冬季旅游者选择滑雪的比例较低。河北滑雪场中提及较多的有银河滑雪场、长城岭滑雪场、崇礼滑雪场以及万龙滑雪场,旅游者多会选择冰上摩托作为游玩项目,尽管滑雪场数量众多,但河北冬季旅游点击率依然低于北京。在北京,故宫赏雪是最具特色的冬季旅游活动。“一下雪,北京就成了北平”这句话大红网络之后,越来越多的旅游者慕名而来,增加了北京冬季旅游的客流量,这是其他地区无法比拟的。河北则别出心裁,设置冰火节、马镇舞以及打铁花、烟火派对等户外活动,这是河北冬季旅游的一大特色。

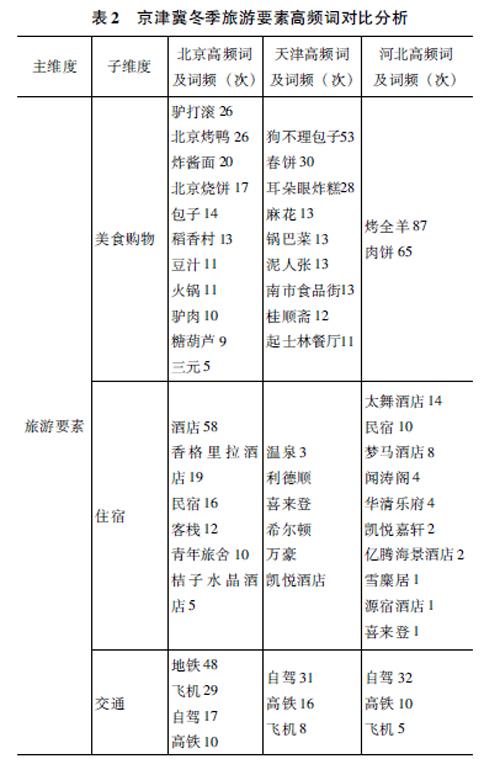

(二)旅游要素认知对比分析

通过对京津冀三地网络游记高频名词进行归纳,包含三地具有代表性的店名、地名、群体、商品等词汇一定程度上表征了各地的旅游要素特点。根据高频词内容,将旅游要素维度细分为美食购物、住宿和交通三个子维度。

由表2可以看出三地游客在旅游要素方面对冬季旅游认知的异同,相同之处体现在:第一,传统或标志性商品受到消费者青睐,受季节影响程度较小。美食购物方面来说,北京代表性美食,如“北京烤鸭”“驴打滚”“炸酱面”和“北京烧饼”等提及次数都位居前列,天津则以“狗不理包子”“春饼”和“耳朵眼炸糕”等特色产品最受旅游者喜爱,河北在美食购物方面的特征不太明显,虽然“烤全羊”、“肉饼”的提及次数较多,但这些并非河北代表性美食。第二,住宿方面季节性产品偏好明显。京津冀三地均为典型北方地区,季节特征相似,冬季均以寒冷著称,因此游客在冬季前往三地旅游时,选择温泉性质的住宿居多,尤其以京津地区更为明显,天津的温泉是提及次数最多的,是游客比较偏爱的一类冬季旅游住宿产品。第三,交通方式较为多元,但赴京游客的出行方式种类最为丰富,除传统出行方式外,“自驾”已成为新趋势,因此做好冬季自驾旅游线路规划就显得尤为必要和重要。

三地差别也很明显:一方面,河北的特色冬季旅游产品不足,不论是美食购物、住宿,抑或交通,河北相对北京和天津而言,特色不够鲜明,吸引力不足。另一方面,除温泉是代表性住宿产品外,冬季旅游与其它季节旅游出行的特点区别不明显,这也是未来京津冀冬季旅游协同发展改进的方向。

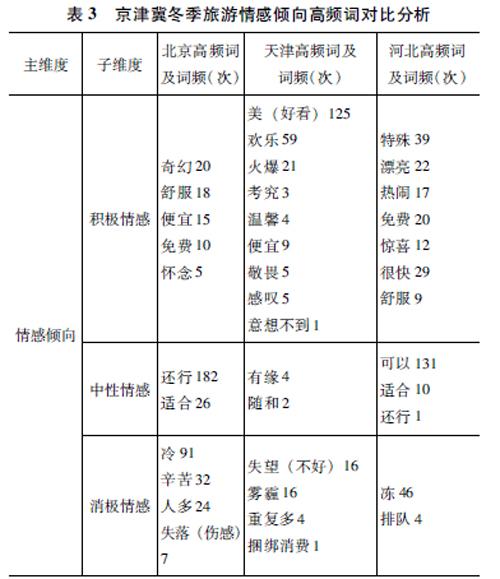

(三)情感倾向认知对比分析

情感态度直接表达了旅游者对旅游地的情感认同,也是旅游目的地形象认知中重要的组成部分。从表3可以看出,京津冀三地的情感分化差别较大,积极情感方面,共有的一些排名较靠前的高频词包括“免费”“便宜”“舒服”等,这反映了游客对于消费价格方面的关注,同时产品和服务的品质也对游客的认知产生巨大的影响,表现为“奇幻”“漂亮”“惊喜”等高频词。天津的“热闹”、河北的“火爆”这些表现目的地热度的词,在北京冬季旅游的游记中并没有显示出来。中性情感,三地的表现都不是很明显,其中“适合”在北京占比最大,天津出现的“随和”、“有缘”这类中性情感词更侧重于表示对当地人或服务水平的评价。消极情感方面,北京、天津和河北共有的是对天气寒冷的抱怨,可见天气因素是对京津冀地区开展冬季旅游产生阻碍的一个重要因素,其次,天津冬季的雾霾也受到了游客的关注,还有河北与天津的购物或娱乐方面遇到的排队以及不合理捆绑消费的问题,均应引起高度重视。

总体而言,游客对于三地的情感以积极情感为主。可见,

冬季旅游总体满意度尚可,但中性情感,特别是消极情感背后反射出的冬季旅游存在的问题,更应引起目的地管理者和营销机构的重点关注。

四、京津冀冬季旅游目的地形象提升建议

第一,继续发挥好热门或代表性景点的形象认知辐射效应。通过对三地旅游吸引物的分析可见,游客对于像“故宫”“天安门”“长城”和“意式风情街”这些代表性的景点的认知度都比较高,一些传统美食或商标“驴打滚”“北京烤鸭”“炸酱面”和“狗不理包子”等,得到旅游者的喜爱,应该积极利用此类景点或商品热点,扎实做好旅游服务工作,进一步发挥品牌效应,增强京津冀三地旅游吸引力的同时保持竞争度。

第二,深入挖掘有潜力的旅游景点IP价值,同时积极创新和开发具有代表性的冬季旅游景点和商品。滑雪场和温泉在京津冀的网络游记中被提及的次数均比较多,滑雪活动受到冬季旅游者们的青睐,而一些高频次提到的滑雪场应该进一步完善自身的景点配套设施,从产品的开发设计,再到服务水平的提升,都应该不断创新和深化。加大宣传力度,加强内涵的挖掘,精细化配套产品的打造,在冬季旅游来临之前,可以组织和策划系列的相关活动,促进游客的参与度,加强游客的身份认同感。冬季文创产品的设计和开发也需要提上日程,这是延伸京津冀三地旅游产业链的重要举措。

第三,推进京津冀三地冬季旅游的区域间合作,开展整合与联合营销。通过对三地冬季旅游网络游记的深度分析可以发现,提及冬季旅游,和北京与天津相比,河北的被选择度较低,对于河北而言,应加强与天津和北京地区的交流和合作,完善区域间的冬季旅游线路,以石家庄和张家口为重点开发目的地,开展冬季旅游整合营销,推进区域间的沟通和联系,促进共同发展。北京和天津,需要因地制宜推出联合营销手段,针对不同客源市场开展精准营销,对有潜力的旅游产品进一步整合,采集冬季节事、会展等多形式的营销组合方式,通过线上线下联动,实现景点串联,强化游客对冬季旅游目的地形象的感知与认同。

参考文献:

[1]Hunt,John.D.Image As a Factor in Tourism Development[J].Journal of Travel Research,1975 (03).

[2]Graburn,N. The evolution of tourist arts[J].Annals of Tourism Research,1984(03).

[3]李蕾蕾.旅游目的地形象的空間认知过程和规律[J].地理科学,2000(06).

[4]吴必虎,宋治清.一种区域旅游形象分析的技术程序[J].经济地理,2001(04).

[5]潘植强,梁保尔.基于旅游数字足迹的目的地旅游形象游客感知研究——以新疆天山世界自然遗产为[J].北京第二外国语学院学报,2015(05).

[6]李莎.基于UGC的旅游目的地吸引力分析[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2011.