神经外科手术患者备血与用血特点分析与探讨*

杨菲菲,苑可欣,任 伟

1.首都医科大学宣武医院血液科,北京 100053;2.首都医科大学,北京 100069; 3.首都医科大学宣武医院输血科,北京100053

随着社会医学的不断发展,脑肿瘤、脑出血等神经外科患者逐年增多,手术量也随之增加,神经外科的用血量也在逐年增长。而近年来频频出现的血液储备紧张,由于评估不当,导致了术中急性大量用血,造成血液资源消耗过多、输血科血液调配困难及部分手术不能及时开展等情况的发生。因此,统计并分析神经外科不同手术患者术前备血及实际用血情况,对临床合理备血、用血起到非常重要的作用。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2019年1月1日至2020年1月1日首都医科大学宣武医院神经外科住院手术患者2 938例作为研究对象,其中男1 667例,女1 271例,中位年龄57.7岁。入选标准:(1)年龄 ≥ 18岁,性别不限;(2)美国麻醉师协会(ASA)分级Ⅰ~Ⅱ级[1];(3)病变部位和性质基本明确;(4)入院后首次手术;(5)凝血功能正常,血红蛋白(Hb) >90 g/L。排除标准:(1)年龄 < 18岁;(2)病变性质或部位不明而行探查、活检;(3)原部位再次手术;(4)Hb<90 g/L、凝血功能障碍或近期应用过影响凝血功能的药物;(5)合并心功能不全、未经治疗的高血压、肝肾功能受损、低蛋白血症。

1.2方法

1.2.1资料收集 通过输血信息管理系统及电子病历系统收集患者资料,统计每例患者术前备血量、术中出血量及输血量。

1.2.2手术分组 根据实施手术类型分为肿瘤组、脊椎病变组、血管病组、颅脑损伤组和脑积水组,共5组。

1.2.3计算输血率 输血率(%T)=输血患者例数/手术患者总例数×100%。

1.2.4计算C/T值 C/T值=各组总体术前交叉配血量/总体术中实际输血量[2]。

1.2.5计算输血指数(Ti) Ti=输血单位数/交叉配血患者数[3]。

2 结 果

2.1不同组别患者出血情况 2 938例神经外科手术患者,术中出血患者共2 898例,出血量最小为5 mL,最大为4 500 mL。不同组别中,血管病变组、颅脑损伤组和肿瘤组患者的出血量较多,而脑积水组的患者出血量最少,仅有[10.0(30.0)]mL。见表1。

表1 不同组别手术患者出血情况

2.2不同组别患者自体血及异体血输注情况 2 938例患者术中输血例数为946例,总输血率为32.2%,其中仅自体血输注者为674例(22.9%),仅异体输注者为116例(3.9%),自体联合异体输注者为156例(5.3%)。不同组别患者的输血率不同,血管病变组输血率最高,为65.1%;脊椎病变组输血率最低,为6.6%。见表2。

表2 不同组别患者自体血及异体血输注情况

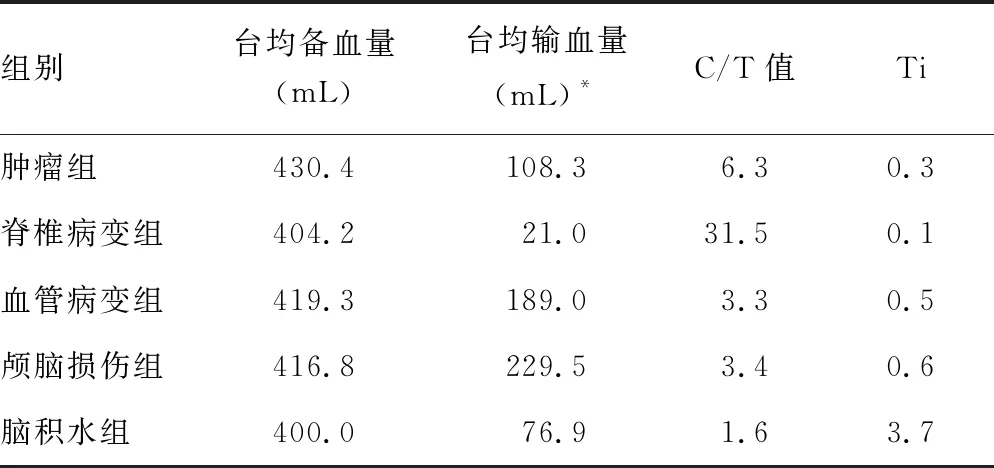

2.3不同组别的用血备血情况比较 C/T值是输血效率的一个指标。通过C/T值可以看出,交叉匹配和手术预订的血液单位总是大于实际输血的单位数。其中脊椎病变组平均输血量最少,但有很高的C/T值(>30),表明这类手术术前备血量过多。脑积水组的C/T值最低,为1.6。脊椎病变组和肿瘤组的Ti较低(≤0.3)。见表3。

表3 不同组别用血备血情况比较

3 讨 论

神经系统血供丰富,组织结构层次复杂,由于神经外科手术创伤较大,围术期出血是常见的手术并发症之一。当术中出血量达到血液总量的20.0%~30.0%时,需要进行输血治疗来维持脑组织的氧气供应[4]。为保障患者术中出血时能及时输注血液,术前常规要在输血科进行备血,目前大多数临床医生基于输血经验常态化备血,易出现备血过剩或不足的现象,这不仅导致评估用血过多的手术不能及时开展,也出现因评估不充分,术中急性大量用血造成血液资源过度消耗和输血科血液调配困难等情况的发生。

研究发现,本组手术患者总输血率为32.2%,且自体输血比例相对较高。经过对不同组别的输血情况进行比较发现,输血率较大的组别集中在血管性疾病、颅脑损伤和肿瘤手术中,这与文献报道一致[2]。因为这些患者手术需要进行大面积的组织切开,出血量较多,术前需要进行积极备血。也有报道显示,颅脑外伤伤情越重或手术越复杂,输血率和输血量也随之增加[5]。所以对于一些出血量较大的疾病患者,建议临床医生通过优化手术切口和入路,缩短脑组织暴露时间以减少术中出血;也可通过提高自体血回输、等容血液稀释等方法减少异体血的输注。因为大量的异体输血不仅浪费宝贵的血液资源,存在血源供不应求的现象,还可能出现溶血反应、血液传播疾病、免疫抑制、术后感染及器官功能障碍等风险[6-7]。

本组神经外科患者中51.3%为颅内占位性病变,这类患者血液资源不受尿液、消化液、细菌等污染,手术部位位置较深,血供丰富,失血量较大,止血困难,可进行术中自体血回输,迅速补充患者的血容量,改善携带氧的能力[8]。自体血回输器材费用较高,估计失血量>20.0%时,才能表现出自体血回输的成本-效益比的优势[9]。尽管自体血回输成本较高,但是从缓解血源紧缺、预防输血性传染疾病方面考虑,对于一些出血量较大的手术,自体血回输仍然是首选,因此还有较大的进步空间。采用自体血储存袋进行抽吸减压后自体血回输可以减少术中休克、贫血的风险,相对更经济、安全[10]。在我国,自体血回输技术的临床应用已逐渐得到广泛研究[11],值得进一步推广应用。

对于临床输血的指征应严格掌控,有文献报道[12],单纯Hb<80 g/L,或单纯Hct<25.0%时,即为输血指征;估计出血量<500 mL时,可调整输液量,不予输血;出血量≥500 mL时,采用自体血回输;出血量 >1 000 mL时,采用异体血输注。大量输血虽能够纠正患者Hb和Hct,但会致使患者血小板减少,若不能及时纠正,则可能发生再次出血。

国际上通常使用C/T值衡量备血过量或不足,C/T值代表血液的使用效率,比值越高,说明不必要的交叉配血越多,理想的C/T值为1.0,通常认为C/T值低于2.5比较好[2]。Ti是评估备血的另一项指标,通常大于0.5被认为备血合适[3]。目前,临床医师术前预订的血液数量是基于神经外科患者的输血经验。一般开颅手术的备血量,如血供丰富的大肿瘤手术为3 000~4 000 mL,颅内动脉瘤、脑动静脉畸形或脑膜瘤手术为1 500~2 000 mL,大脑半球肿瘤和垂体瘤为400~800 mL[13]。本研究中,大多数神经外科手术的C/T值都很高,手术交叉配血预订的血液量总是大于实际输血量。尤其是脊椎病变组输血率仅有6.6%,C/T值却达到了31.5,Ti远小于0.5,这说明不必要的交叉配血过多。另外,肿瘤组、颅脑损伤组和血管病变组的C/T值也均大于2.5。这些患者手术实际输血量与术前配血量出入很大,患者备血率高,而术中输血者例数相对较少,这会在血液紧缺时占用血液资源,增加了医院的成本及血液产品过期的可能性,同时加重了患者的经济负担。

基于目前交叉配血备血量普遍高于输血量的情况,对于神经外科手术的用血备血,建议根据以往患者对不同手术类型的出血量及输血量进行详细地评估,而不是仅仅根据临床经验评估。对于C/T值 > 2.5的手术类型,尤其是脊椎病变,应针对性地调整术前交叉配血量,减少不必要的交叉配血。

目前,国际上采用的术前备血方法主要包括两种。一种是传统的手术最大订血清单(MSBOS)。MSBOS概念由密执安大学医院输血科的Friedman提出,使用Mead标准,用Ti × 1.5来计算每次手术所需的血液单位数[14]。在这种方法中,根据不同的手术类型确定交叉配血量,评估不同手术的出血量及输血量,可以减少交叉配血量,节省大量的成本和资源[15-16]。另一种是更先进的手术订血方程(SBOE)。SBOE通过评估术前和术后Hb、围术期出血等手术相关因素,并据此评估不同手术所需的交叉配血单位数,与传统方法相比更能减少血液浪费[3]。

本文为回顾性研究,根据神经外科手术类型分组进行出血、用血备血的统计分析,某些组别患者数较少,如脑积水组;由于各组所包含的不同神经外科手术类型、医师手术水平、患者自身情况、手术器械使用等因素的影响,出血和输血情况也会有所差异,对于不同类型的神经外科手术分型的用血备血情况今后还有待于进一步研究。

综上所述,临床医生可以通过严格掌握输血指征、完善术中止血措施、合理进行自体血回输等方法来减少患者异体血的输注,并根据患者疾病、手术种类及患者自身的整体情况进行备血评估,适当降低不必要的备血量,减轻患者经济负担、提高血液预订和使用效率。