椎动脉和第1颈神经穿经硬膜处的形态学特点及其与高血压颈枕痛的关系

杜心如,孔祥玉,郭森,王佳佳

1.首都医科大学附属北京朝阳医院骨科,北京 100020;2.新乡医学院三全学院解剖教研室,河南 新乡 453003;3.承德医学院解剖教研室,河北 承德 067000;4.大厂回族自治县医院超声影像科,河北 廊坊 063400

高血压病人往往伴有颈枕部疼痛、颈项板紧感[1]。一般认为是神经精神症状予以对症治疗;控制高血压多可缓解这些症状。其机理不明确,有人认为可能与高血压时伴有颈部肌肉痉挛有关[2],中医骨伤学者将这一现象理解为颈椎病性高血压,或称为颈性高血压,认为颈部肌肉痉挛、颈椎退变、椎动脉缺血等导致血压升高[3]。李石良等[4]对高血压伴有颈痛者理疗,颈痛有所缓解但血压下降不明显。Yang等(彭宝淦团队)[5]对脊髓型颈椎病合并高血压的病人进行颈椎手术,术后血压有所下降,认为术后脊髓功能改善可能与血压改善有关。Li等[6]认为脊髓型颈椎病患者脊髓受压可能是造成高血压的潜在原因之一,手术可以治疗此类高血压。Peng等[7]及Kalb等[8]也报道颈椎病与高血压有一定的相关性,认为脊髓型颈椎病是继发性高血压的原因之一。临床实践中高血压确实常和颈椎病并存,相互因果关系争议较大,相关基础研究较为匮乏。本文重点观测椎动脉和第1颈神经穿经硬膜处的形态特点,从解剖学角度探讨高血压和颈椎病及相关症状的关系,为诊治此类疾病提供形态学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

收集经福尔马林固定的完整成人头颈部标本18具。

1.2 方法

解剖剥离法,保留完整的延髓、颈脊髓及硬膜腔内神经根、蛛网膜、齿状韧带等结构,观察椎动脉穿经硬膜处的位置及形态特点;椎动脉与第1颈神经的位置关系;将椎动脉穿经硬膜处切开,观测椎动脉外膜与硬膜的连结结构,观察椎动脉颅外段与颅内段内径的变化、椎动脉颅内段与蛛网膜软脊膜的关系。并测量其数据。进行统计学分析。

2 结果

2.1 椎动脉穿经硬膜处的位置及形态特点

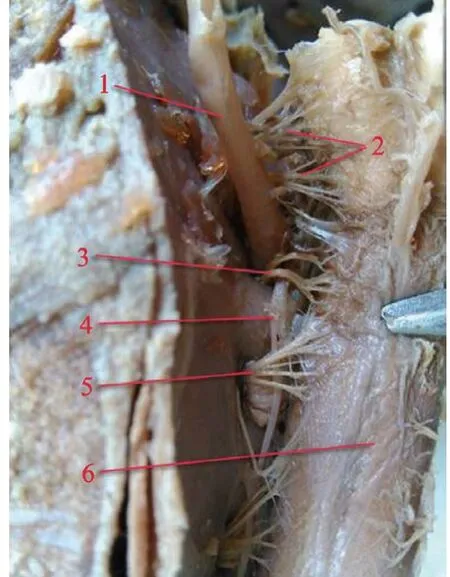

椎动脉在寰椎椎动脉沟内由外向内侧走行,在寰枕外侧关节内后侧穿经硬脊膜(图1),穿经处形成圆形孔,孔的直径6.5~9.0 mm,穿经处硬膜边缘光滑,在硬膜外有疏松结缔组织将硬膜边缘与椎动脉外膜紧密连结起来。硬膜形成的圆形孔与椎动脉外径大小一致,孔缘光滑,与椎动脉壁之间几乎没有间隙。椎动脉在颅内段有蛛网膜覆盖。齿状韧带在椎动脉后方交叉跨越椎动脉并止于硬膜孔上方的硬膜内面,齿状韧带与椎动脉后面紧密相邻,齿状韧带后方有副神经通过。在穿经硬膜处椎动脉壁受到孔缘限制难以扩张(图2,3)。

图1 椎动脉在寰枕关节内侧穿硬膜 1.小脑后下动脉 2.副神经 3.椎动脉 4.脊髓 5.C2神经根 6.第1齿状韧带 7.寰椎后弓图2 椎动脉穿经硬膜处后方与副神经和齿状韧带毗邻(后面观) 1.副神经 2.硬膜孔边缘 3.椎动脉 4.C2神经根 5.寰椎后弓图3 第1颈神经在椎动脉下方穿经硬膜孔(内侧面观) 1.硬膜孔边缘 2.C1神经根 3.C2神经根 4.椎动脉Fig.1 The vertebral artery passed through dura medially to the atlanto-occipital joint 1,posterior inferior cerebellar artery;2,accessory nerve;3,vertebral artery;4,spinal cord;5,posterior root of C2;6,the first denticulate ligament;7,posterior arch of atlasFig.2 The vertebral artery was adjacent to the accessory nerve and the first denticulate ligament posteriorly at its passing through dura foramen(posterior view)1,accessory nerve;2,edge of the duraforamen;3,vertebral artery;4,C2 nerveroot;5,posterior arch of atlasFig.3 The first cervical nerve passed through the dural foramen below the vertebral artery(medial view)1,edge of the duraforamen;2,C1 nerveroot;3,C2 nerveroot;4,vertebral artery

2.2 椎动脉与第1颈神经的位置关系

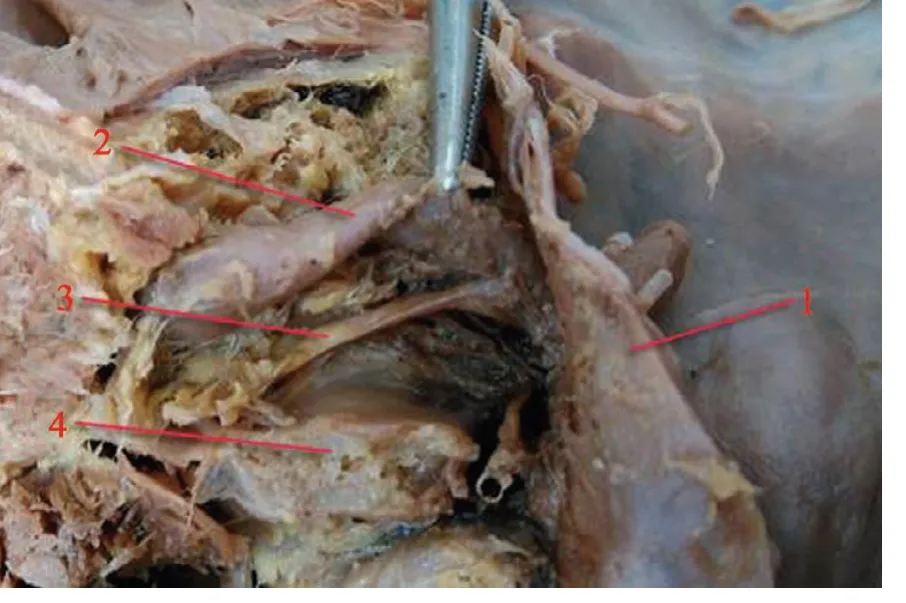

椎动脉与第1颈神经根共同穿经硬膜孔(100%),硬膜孔边缘致密,C1神经前后根丝自脊髓发出向外侧集中,组成C1神经根在椎动脉内下方相伴共同穿出硬膜孔,C1神经根较细,直径1~2 mm(图4)。C1神经根与椎动脉壁之间有疏松结缔组织相隔,二者可以容易分离66.7%(12例),与椎动脉壁融合者22.2%(4例),C1神经根在椎动脉下方单独穿出硬膜,与椎动脉穿硬膜处隔有硬膜组织者11.1%(2例)。C1神经根出孔后走行于椎动脉与椎动脉沟之间,分别与椎动脉的下壁和寰椎后弓上面的骨膜借疏松结缔组织相连(图5)。

图4 椎动脉和第1颈神经共同穿经硬膜处(前面观)1.椎动脉 2.舌下神经根 3.C1神经根 4.齿状韧带 5.C2神经根 6.脊髓Fig.4 The vertebral artery and the C1 nerve root passed through the dura foramen(frontal view)1,vertebral artery;2,hypoglossal nerve root;3,C1 nerve root;4,the denticulate ligament;5,C2 nerveroot;6,spinal cord

图5 第1颈神经穿出后在椎动脉下方走行1.硬膜 2.椎动脉 3.C1神经根 4.寰椎后弓Fig.5 C1 nerve root came out and passed underneath the vertebral artery1,dura mater;2,vertebral artery;3,C1 nerve root;4,posterior arch of atlas

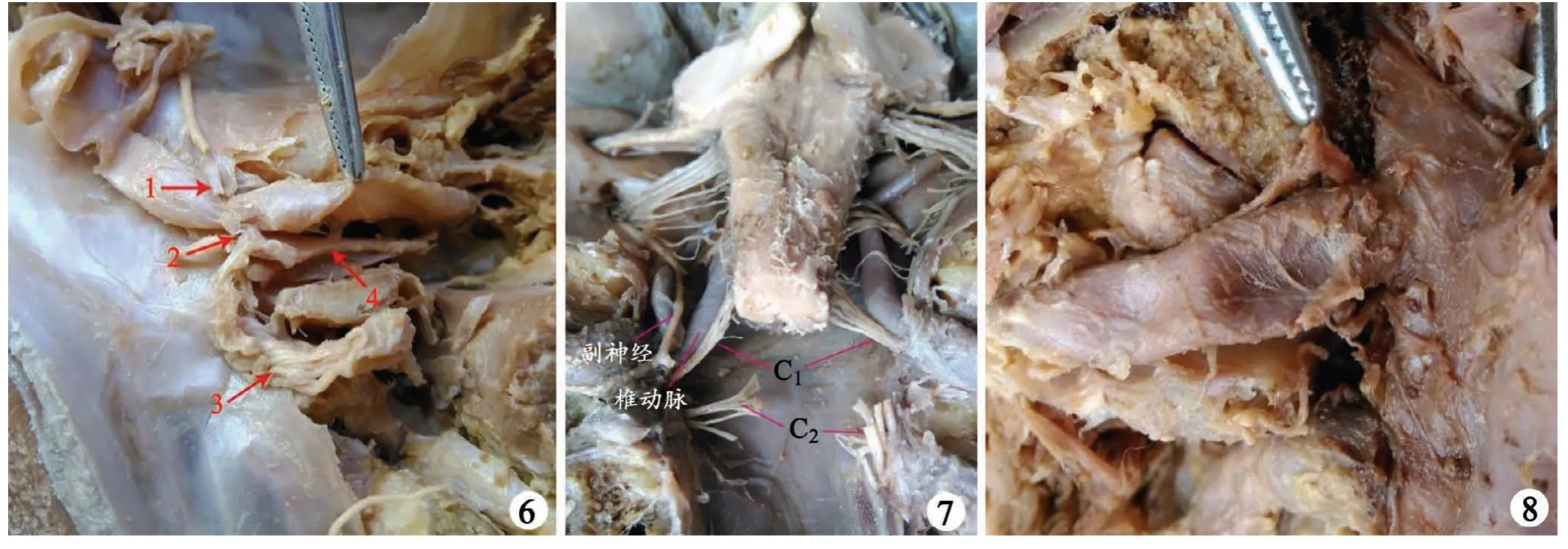

在冠状面和横断面沿椎动脉长轴将椎动脉和硬膜切开,可以观察到椎动脉壁与硬膜之间连结的疏松结缔组织,椎动脉在穿经硬膜孔处内径与颅内段(V4)颅外段(V3)各10 mm处内径一致,为6~9 mm,椎动脉颅内段表面为蛛网膜覆盖,颅外段则有疏松结缔组织覆盖。镜下观察椎动脉壁各层次清楚,内膜光滑。有3例椎动脉在穿经硬膜处缩窄,直径小于颅外及颅内段直径(图6~8)。

图6 椎动脉颅内段覆盖蛛网膜 1.硬膜孔边缘 2.蛛网膜 3.C2神经根 4.C1神经根图7 椎动脉及C1神经根穿经硬膜处(内面观,脊髓切断)图8 椎动脉颅外段表面覆盖疏松结缔组织Fig.6 The intracranial segment of the vertebral artery covered with arachnoid membrane1,edge of the duraforamen;2,arachnoid membrane;3,C2 nerveroot;4,C1 nerve rootFig.7 Perforation of the vertebral artery and C1 nerveroot through duraforamen(internal view,spinal dissection)Fig.8 The extracranial segment of the vertebral artery was covered with loose connective tissue

3 讨论

3.1 椎动脉颅外段与高血压合并颈枕痛的关系

颈枕痛已经引起临床广泛重视,一般认为造成疼痛的主要病因是枕颈部浅层的胸锁乳突肌、斜方肌和深层的枕下小肌群的急、慢性肌筋膜炎及寰枢关节半脱位等骨性病变[9]。但未见文献提及高血压及(C1)枕下神经与颈枕部疼痛的关系。王鑫等[10]利用超声引导下枕大神经脉冲射频治疗颈源性头痛,注意到头痛与高位颈神经的关系。刘宗良等[11]观察了枕下神经的肌支走行及部位,并未对C1神经根进行观察。虽然椎动脉文献资料较为丰富,但多集中于其分部及病变,认为椎动脉扭曲是中老年脑缺血的危险因素,这些研究多选取颈段椎动脉(V2),鲜有对颅外段(V3)及颅内段(V4)进行研究[12~15]。椎动脉穿经硬膜及周围毗邻结构资料尚缺乏。本组结果,椎动脉在椎动脉沟中向内侧走行,穿过寰枕后膜在寰枢关节内侧缘立即穿经硬膜,穿经前椎动脉外膜有疏松结缔组织覆盖并与椎管外疏松结缔组织相延续,是椎管内硬膜外组织的一部分,这些组织衬垫在椎动脉壁与骨性沟壁之间的间隙中,可以缓冲椎动脉搏动对骨壁的刺激,从而降低骨传导作用,避免对周围结构的干扰,当然骨壁也保护椎动脉,使之免于扭曲、扩张。高血压时这种保护可能更加明显,同时也造成对寰椎的震动刺激增强,寰椎的本体感觉神经会传导这种冲动,出现反射性肌肉紧张及肌张力增高,以维持颈椎稳定,颈项肌及头长肌、颈长肌等肌肉都有可能累及,其结果可能引起颈项部肌肉痉挛导致颈部不适及疼痛。这可能是高血压病人枕颈部僵硬不适的形态学基础。如果仅仅通过理疗等治疗可以缓解肌肉痉挛,颈部症状缓解但血压不会下降,而降低血压则会使肌肉痉挛缓解而颈枕部疼痛消失,这可能是高血压病人降压后颈枕疼痛消失的机理之一。

3.2 椎动脉与C1颈神经的位置关系及其在高血压合并颈枕痛的临床意义

C1神经位于椎动脉与寰椎后弓之间,发出分支支配椎枕肌,椎枕肌是维持头颈姿势的主要结构之一,维持头部后伸[16]。生理状态下,C1颈神经可以耐受椎动脉搏动刺激,使之保持正常的神经传导,使椎枕肌维持正常的张力及收缩状态,以维持寰枕关节的稳定及活动。当血压升高,椎动脉搏动增强,C1颈神经所受刺激也增强,可能引起椎枕肌持续收缩而出现枕颈痛及局部僵硬不适。降压后可以减轻神经刺激缓解痉挛,枕颈部症状消失,单纯的按摩理疗等可以缓解局部症状,但并不能使血压下降。这可以解释一些临床现象[9,10]。从这个角度看,高血压可以导致枕颈痛及头痛头晕,但枕颈部肌肉痉挛难以导致高血压。高血压时C1神经根在此处直接受到刺激卡压造成椎枕肌痉挛,引起不适及眩晕等症状。

3.3 椎动脉穿经硬膜处的形态特点及其与高血压合并颈枕痛的关系

椎动脉颅外段(V3)位置固定,其穿经硬膜位置也恒定在寰枕关节内侧缘处,椎动脉颅内段(V4)在枕骨斜坡上行至颈髓延髓前方,此处硬膜囊也固定不动,这种结构特点可以使椎动脉位置固定,不会随头颈部活动而发生扭曲,从而保持椎动脉血液动力学稳定,以维持后循环正常血供。血压上升或下降时,椎动脉搏动增强或减弱,但硬膜孔大小不会发生变化,可以在一定程度上保持椎动脉供血相对稳定,以维持后循环正常。这可能是椎动脉不同于其他部位的中等动脉之处。

椎动脉穿经硬膜孔,限制了椎动脉的位移,枕下远外侧入路手术剪开此硬膜孔时可以使椎动脉游离牵开,有助于暴露颅内结构。由于椎动脉入硬脑膜处形成纤维环状结构,此环状结构与椎动脉外膜成为一体,远离椎动脉切开硬膜更为安全,不建议在椎动脉壁处进行游离,以避免损伤椎动脉,且操作困难。C1颈神经在椎动脉内下方,在椎动脉穿硬膜处上后方剪开硬膜,使椎动脉可以向后牵拉,从而扩大暴露枕骨大孔的手术操作空间。在椎动脉入硬膜处下前方剪开硬膜有损伤C1颈神经的可能,建议尽量不要切断该神经,如果需要显露枕骨大孔及下斜坡,切断该神经可能有助于至延髓前方。环状剪开椎动脉周围的硬脑膜,可以使椎动脉从硬脑膜游离,从而减少硬脑膜对椎动脉的移动的限制,进一步扩大对手术视野的暴露,小脑后下动脉起自椎动脉穿硬脑膜处,因此硬膜剪开时需注意保护,避免损伤小脑后下动脉及脊髓后动脉。将小脑向对侧抬起,显露椎动脉的颅内段及其血管分支,可以显露椎动脉与第9~12神经及上颈段神经根。

椎动脉V3和V4段在此处位置固定,不受体位变换的影响,可以充分保持血流通畅,如果血压持续升高,有可能出现椎动脉扩张,但由于硬膜孔的限制而穿经处并不扩张,可能是出现寰椎部内径大于穿经处的原因之一。椎动脉颅内段的形态特点是否与该处病变有关尚未引起注意,马骥[17]报道椎动脉狭窄好发部位,V4段出现狭窄的概率最大为60%,其次是V1段为42%、V3段为26%,V2段最不容易出现狭窄为8%,这可能与V4段椎动脉解剖特点有关。说明椎动脉颅内段是狭窄和形成夹层的好发部位之一,是否与此处椎动脉缺乏周围结构支撑有关尚需要进一步研究。

(致谢:承蒙首都医科大学附属北京朝阳医院心内科主任杨新春教授指导!)