经腋中线胸腔入路显露T2~5椎体的解剖学观测及其临床意义

侯俊,施冬冬,潘青,陈昌成,陈前芬

1.玉林市中西医结合骨科医院,广西 玉林 537000;2.广西医科大学第二附属医院骨科,广西 南宁 530007

上胸椎局部解剖复杂,位置深在,前方有胸骨阻挡,深层有纵隔内重要结构,后方有肩胛骨屏障,如发生椎体骨折、结核、椎体肿瘤和椎管内外肿瘤等疾病,实施手术极其困难[1,2]。传统手术方法是前路进行清除病损、重建脊柱稳定,但存在风险大、并发症多、不能总是被接受等缺点[3~5]。有学者报道使用经腋中线胸腔手术入路治疗21例上中胸椎结核病例,平均随访20.8个月,结果显示术后神经功能、VAS评分、Cobb角均有显著改善,达到治疗上胸椎疾病的目的[6],但该入路缺乏相关解剖学研究。笔者观测T2~5椎体与周围组织的毗邻关系并模拟T3椎体病损清除+内固定术,期为临床手术治疗T2~5椎体疾病提供解剖学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

该研究获广西医科大学第二附属医院伦理委员会批准,文件编号:NO.伦审2017(KY-0080)号。

选取10具胸廓及上肢完整尸体标本(由广西医科大学人体解剖教研室提供),男性7具,女性3具,年龄22~52岁,平均41.9岁。

1.2 研究方法

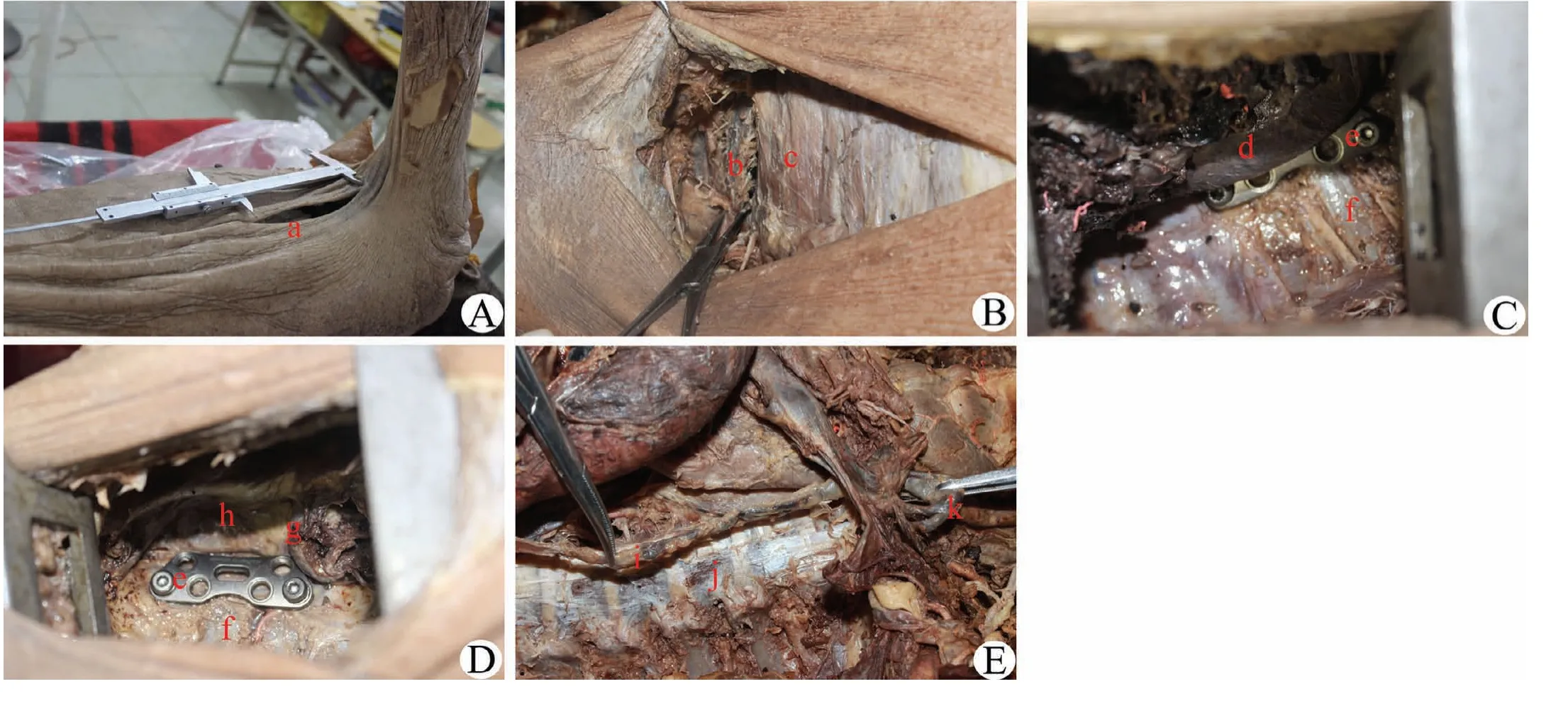

以左侧切口为例模拟手术:标本取右侧卧位,上举并固定左上肢,从左腋窝顶点沿腋中线向下至第6肋间隙切开皮肤、浅筋膜,用钉钩向两侧拉开切口皮肤脂肪层,显露前锯肌,在第3肋骨下缘沿肋骨走向切开前锯肌、肋间肌和壁层胸膜(横向切口起自腋后线止于腋前线),离断第3肋植骨备用,在第2、4肋间放置开胸器纵向撑开,显露左侧肺,用微湿大纱布覆盖肺表面,向前方牵开肺组织,此时可显露T2~5椎体。观测该入路皮肤切口长度、肋间切开纵向撑开宽度,主动脉弓上缘、奇静脉弓最高点及胸导管平椎体位置,胸交感干至肋头关节前缘的距离。采用T2、T4椎体侧方固定钛板装置,用手术刀切除T3椎体及两端椎间盘组织,取大小合适的两节备用肋骨做植骨块,用合适长度的钛板,先在T4椎体上缘一侧攻丝后安装定位钉,装上钛板,在一侧置入固定螺钉;然后在钛板的对角置入另一枚固定螺钉,再置入其他2枚螺钉并拧紧所有螺钉,见图1。

图1 经腋中线胸腔入路显露上胸椎的手术操作及局部解剖A:左侧入路测量皮肤切口长度 B:露前锯肌和肋骨,离断第3肋,纵向撑开切口 C:侧入路放置内固定物,部分牵开主动脉弓 D:侧入路放置内固定物,需注意奇静脉E:导管和椎体的毗邻及走向 最后汇入颈静脉角a.皮肤b.第3肋骨c.前锯肌d.主动脉e.内固定物f.肋骨头g.奇静脉h.纵膈i.胸导管j.椎体k.颈静脉角Fig.1 Surgical operation and local anatomy of upper thoracic spine exposed through the middle axillary approachA:The length of the skin incision was measured by the left approach;B:The anterior serratus and ribs were exposed,and the third rib was separated and opened;C:An internal fixation was placed through the left approach and the aortic arch was partially retracted;D:Right The approach Internal fixation was placed through the right approach,and it is necessary to pay attention to the azygos vein;E:The abutment and direction of the thoracic duct and the vertebral body finally merged into the jugular vein anglea,skin;b,the third rib;c,anterior serratus;d,aorta;e,internal fixation;f,rib head;g,agzgos vein;h,mediastinal;i,thoracic duct;j,vertebral body;k,jugular vein angle

1.3 统计方法

所收集的相关解剖学数据均使用SPSS 16.0统计学软件处理分析。

2 结果

2.1 皮肤切口长度及纵向撑开宽度

本手术入路腋中线皮肤切口起自腋窝顶点,纵向向下止于第6肋,左侧长度为(11.79±0.84)cm,右侧为(11.47±0.16)cm,差异无统计学意义(t=1.968,P=0.081);第3肋离断处纵向撑开宽度:左侧为(6.95±0.52)cm,右侧为(7.12±0.42)cm,差异无统计学意义(t=1.657,P=0.132)。

2.2 视野垂直显露范围

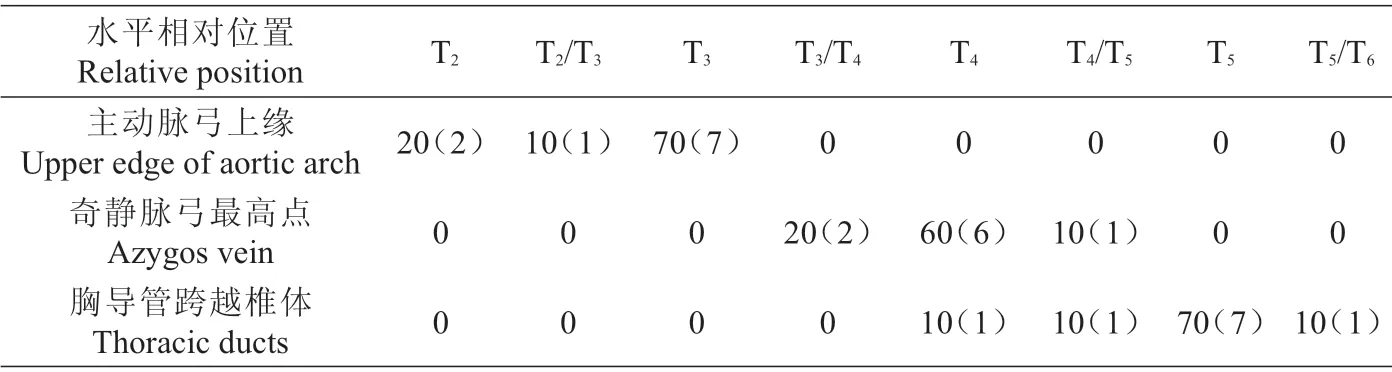

撑开口上下两端分别平T2、T5椎体,左侧入路可见主动脉弓、椎体、肋骨头毗邻,右侧入路可见奇静脉、椎体、肋骨头毗邻,全部20侧完整显示T2~5椎体。撑开口上下两端、主动脉弓上缘、奇静脉弓最高点、胸导管(图1E)平椎体位置的构成百分比见表1。

表1 重要结构相对椎体水平%(n)Tab.1 Important structures were relative to the level of the vertebra body%(n)

2.3 胸交感干至肋头关节距离

胸交感干位于脊柱两侧,奇静脉和半奇静脉的后方,肋头和肋间血管的前方,借白交通支和灰交通支与肋间神经相连,胸交感干至肋头关节前缘的距离,两侧比较差异无统计学意义,见表2。

表2 胸交感干至肋头关节前缘距离(,mm)Tab.2 The distance between thoracic sympathetic trunk and the anterior margin of the costal head(Mean±SD,mm)

表2 胸交感干至肋头关节前缘距离(,mm)Tab.2 The distance between thoracic sympathetic trunk and the anterior margin of the costal head(Mean±SD,mm)

注:经t检验,左右两侧无显著差异,故计算出两侧的均数Note:After t test,it can be considered that there is no significant difference between the left and right averages,so the averageson both sides are calculated

2.4 模拟手术

术野完整显露T2~5椎体,各毗邻结构位置相对固定,安全有效地完成病损清除+植骨+内固定重建胸椎稳定的手术操作。

3 讨论

传统的上胸椎前路手术如经胸骨入路等常出现较为严重的围手术期并发症,这与上胸椎的解剖特点有关,T2、T3椎体水平后凸改变,位置深在,显露困难[7~9]。后方入路是最早被用来处理上胸椎病变的手术入路,早在1897年,Menard首次切除部分肋骨和横突,使上位胸椎得以从后外侧显露。1954年,Capener在此基础上增加肋骨的切除长度,扩大了上胸椎的暴露范围。后方入路操作过程相对简单,但对脊髓和椎体前方显露较差,而且脊髓压迫的致压原因多来自椎体前方,后路手术残余物椎管占位比例可达25%~42%[10]。1994年Hernigou等[11]通过对经肩胛下胸腔入路改良,可从侧方显露C6~T4,但需要切除大范围的肋骨,副损伤较大。于建林等[12]研究后路中上胸椎矫形固定术,认为以椎弓根内固定时三维稳定性佳,效果好,是理想的内固定方法,但由于中上胸椎椎弓根本身解剖结构细小,容易术中误伤椎管内的脊髓,因而胸椎椎弓根内固定的难度和风险非常高。本研究观测到经腋中线胸腔入路能使术者从前方和侧方观察椎体,这对彻底清除病灶、减少副损伤、重建脊柱稳定十分有利。

3.1 腋中线胸腔入路的解剖学特点

3.1.1 皮肤层 皮肤切口从腋窝顶点沿腋中线向下至第6肋处,暴露到前锯肌的浅面。女性要注意避免损伤乳腺,必要时切口可向腋后线方向平移,同时应避免损伤背阔肌。

3.1.2 肌层 根据胸骨角与第2肋骨相连以及两乳头连线在第4、5肋间隙的解剖学特点,确定第2、4肋骨,然后在前锯肌浅面定位第3肋骨,在第3肋骨下缘沿肋骨走向切开前锯肌层,前后切口为腋前线至腋后线范围。保持术侧上肢上举可使阻挡肋骨面的肩胛骨和背阔肌的外侧缘向后伸展,充分暴露肋骨面,这与前方入路相比避免了劈胸骨,且不损害肩胛骨及其附着的冈下肌、小圆肌、大圆肌及肩胛下肌,避免术后出现肩关节功能障碍等并发症。这正是经腋中线胸腔入路的优点之一。

3.1.3 切口毗邻的神经、血管 手术切口在深入至前锯肌表面的过程,不破坏腋窝四壁,当切口继续深入暴露第3肋骨进入胸腔时,才会横向切开第3、4肋间的前锯肌,能最大限度地避免重要器官和组织的损伤,但值得注意的是,放置撑开器以后,应避免过度或过久的撑开肋间隙,否则会有胸大肌撕裂的风险。此处应注意的重要结构有臂丛锁骨下部及其分支、腋动静脉及其分支等,在暴露肋骨前锯肌和放置撑开器的过程中,需要避免损伤胸长神经,否则会引起“翼状肩”。

3.1.4 上胸椎毗邻 左右两侧腋中线入路均可完整暴露T2~5椎体。主动脉弓上缘多位于T2(20%)或T3(70%)椎体前方,左下行至T4椎体下缘续为胸主动脉,本实验中T3~6椎体的侧面不同程度被其遮挡,其中1例T4~6的侧面完全被挡,因此在清除T3病损及T4侧面放置内固定物时需要牵拉降主动脉,以便暴露椎体。奇静脉在脊柱的正中线偏右侧上行至T3(20%)或T4(60%),然后向后绕过肺根,注入上腔静脉。从右侧处理T2~5胸椎病变时可能会被奇静脉干扰,操作过程中动作必须轻柔防止损伤引起大出血,如奇静脉遮挡椎体影响操作,可以考虑结扎奇静脉,但如果患者同时患有肝功能严重受损需要依靠奇静脉代偿性分流血液者则不能结扎奇静脉。有文献报道胸导管90%以上在脊柱右侧经T4、T5椎体的前方跨过然后在左侧上行并逐渐偏离正中线,最后在C7~T2高度向左弓状(胸导管弓)跨过胸膜顶,越过椎动、静脉,从颈动脉鞘后方(94.6%)向外进入颈静脉三角区[1,13],与本研究胸导管平T5椎体的百分比基本符合。胸交感干沿脊柱表面走行,距离肋骨头较近,术中须注意保护,避免出现副损伤。

3.2 内固定术

本入路主要从侧方对椎体进行暴露,因此将内固定物安置在侧方或侧前方。目前国内外尚无专用于上胸椎重建的钢板,多为颈前路钛板[14],笔者建议:病椎为T2时,钢板宽度应小于16 mm;病椎为T3时,宽度应小于20 mm;病椎为T4时,宽度应小于26 mm;若病灶为多个椎体则选择最小宽度的病椎为标准。颈前路钛板相配套的螺钉通常为14~16 mm,而T2、T3、T4椎体的上、中、下矢状径均>16 mm,螺钉过短会影响稳定性,建议术前通过CT正中矢状面影像进行测量,备好相应长度的螺钉[15]。本实验采用的颈前路钛板和螺钉是相同规格的,部分螺钉侵犯椎体边缘间盘,部分螺钉置入深度在椎体内水平,可能与标本存在个体差异有关[16]。

3.3 腋中线胸腔入路的适应证和禁忌证

经腋中线胸腔入路可以完整地暴露T2~5椎体,但暴露T1不充分,最多只能显露2/3的T1椎体。禁忌证主要为严重的胸膜粘连,主动脉及其分支、奇静脉等大血管变异明显者。

——书写要点(三)