李海超: 挺进舰船减振降噪的“无人区”

苏智 王超

潜艇越安静,被敌方发现的概率就越低。民用船舶如果振动噪声大,不仅人不舒服,还可能威胁到水中生物的安全。国际海事组织对船舶振动噪声有严格的限值要求,超过了会被重罚。

.李海超与师弟交流学术问题

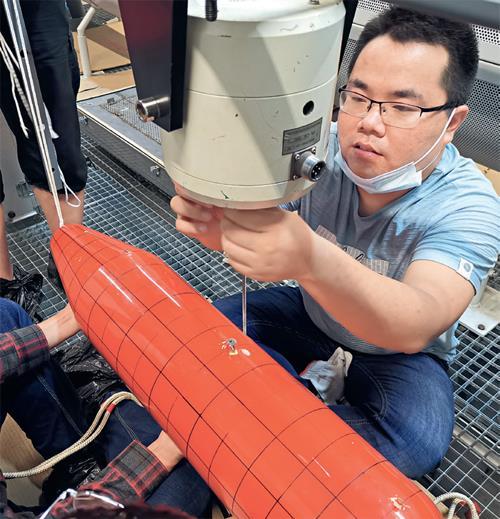

参与“蓝鲸1号”海洋平台振动噪声实船测试

给课题组师弟们讲解振动噪声试验评估系统

“日前,我国首次在南海神狐海域进行的天然气水合物试开采已连续产气,‘可燃冰试采成功,由我国自主设计建造的‘蓝鲸1号海上钻井平台功不可没”听闻消息,哈尔滨工程大学的李海超异常激动,“蓝鲸1号”上的振动噪声预报与控制技术正是他所在的团队研发的。

为“蓝鲸”减振

“蓝鲸1号”这种高端海工装备在进行资源钻探等高精度作业时,振动大的话,平台上精密仪器的使用会直接受到影响。这就好比人用手去抓东西,当手不停晃动的时候很难抓住。李海超所在团队的工作,就是通过减振降噪的技术,让“蓝鲸”的“手”晃动减小,从而保障平台在复杂水域环境下对石油、可燃冰等资源的精准勘探和采集。

这并不容易,“蓝鲸1号”的设计适用于全球深海作业,工作水深3000多米,钻井深度达到15000多米,是目前全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台。平台总长100多米,有近30层楼的高度。这座海上“巨无霸”包含有船体、轮机、电气、钻井包等部分,此外还有几千件各类型的机械设备,振动噪声激励源分布广泛,振动噪声较大。

2015年,李海超跟着导师庞福振等几位教授,同其他同学一起常驻烟台,进行科研攻关。团队开展了多项工作,如仿真建模、对标分析等,经过仿真计算、结构优化设计、减隔振处理、实测数据校准等过程,最终让蓝鲸1号平台在正常作业工况下有了一个安静平和的环境,安静到什么程度?用一个例子就可以说明:居住舱室噪音控制到了50分贝左右的水平,仅相当于夜间家人穿着拖鞋从身边经过的声音。

勇闯“无人区”

2020年,美国突然禁止一些国内高校使用MATLAB软件,哈尔滨工程大学也在其中。MATLAB是一套科研常用的虚拟仿真软件,当时正使用它做论文的李海超遇到了巨大的麻烦,一时间找不到替代软件,原本即将完成的论文搁置不前。

这不禁让他联想到了在船舶振动噪声预报方法以及试验评估系统研发领域,他也早已体会到了被“卡脖子”的痛苦。

船舶振動噪声预报、分析和控制大多基于通用软件,市场上这类成熟的软件绝大多来源于欧美等发达国家,我国现阶段主要购买这些国家的专利产品,这就导致我们无法获取系统源代码,一旦被禁止使用,我们可能无法工作。同时,欧美等国在此领域还有很多先进技术对我们封锁,我国在船舶振动噪声定量设计、船舶振动噪声控制等方面与国际先进水平存在差距,也没有自主知识产权的船舶振动噪声试验评估系统。可以说,在高端舰船及海工装备,特别是国防装备发展等方面,我们亟须突破关键技术。

李海超感觉到了国之重任与自己这个普通学生之间的联系。在导师庞福振教授指导下,李海超开始探索研发船舶结构振动噪声评估方法以及试验评估系统,从此走进了科研的“无人区”。

在科研“无人区”行走无疑是痛苦的,如何探索性地开展船舶结构振动噪声评估方法研究,如何创新突破船舶振动噪声试验评估软件开发、系统集成、软硬件匹配等关键技术,这些都没有成熟的经验可借鉴,遇到的很多问题一时间连症结都找不到,有时李海超甚至怀疑,自己选的这条路是不是个死胡同?

李海超没有放弃,他带领团队突破了激励载荷分析、模型简化、边界条件模拟等众多关键技术,首次真正建立了我国自己的振动噪声预报方法,该方法比以往的预报方法更快、更准确,也更具有普适性。在研发船舶振动噪声试验评估系统时,李海超也是精益求精。“记得当时刚开发的计算程序与国内比较成熟的软件在数据处理方面的峰值误差约1分贝,这个数值在工程上完全是可以接受的误差范围,但我们觉得这1分贝的差异也不应该存在。”李海超说。

他们一轮轮地优化算法,反复修改、调试、试验,最终,他们研发的船舶振动噪声试验评估系统与国际先进的测试系统峰值误差降至0.3分贝。这个误差说明我们自主研发的测试系统基本具备了与国际先进水平一争高下的能力,将为我国舰船振动噪声设计与控制提供精准的数据支撑。目前,该系统已完成可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性六性试验,待条件成熟后将列装各类船舶装备。

不“安静”的实验室

“蓝鲸”攻关时,李海超和团队建立了非常详细的平台结构振动噪声分析模型,仅几何模型就占用了不少于1G的存储空间,可这使得后续计算困难重重,普通计算机难以进行该模型计算,可手头又没有超级计算机,只能再删减非必要结构以简化模型。

到了计算分析的时候,模型计算死机、重心等关键信息与设计不符、局部结构形变异常、总振动结果与实际明显不符等一系列问题接连出现。“我感觉当年1个月时间几乎经历了过去3年学习中遇到的所有建模困难。”李海超说。

很多问题来自他们当时对海洋平台结构认识较浅。一开始,李海超仅用结构和设备的尺度来衡量其对整个平台振动噪声的影响,但平台作为超大型海上复杂结构,很多设备和结构虽然看起来庞大,其实对平台整体振动噪声的影响微乎其微。于是,为了了解海洋平台各结构功能和重要程度,李海超和团队成员一起翻阅了1000余份设计图纸资料,多次请教了时任研究院振动噪声组的主管和技术骨干,删减了多余结构。

研发自主知识产权舰船振动噪声评估系统时,李海超只懂得界面布局、数据处理和算法实现等,对硬件系统及软硬件结合还一窍不通。他带着两个师弟辗转沈阳、无锡、上海等地调研学习。学习过程中他们接触到了一位专业工程师,李海超利用下班后不多的空余时间向他请教。他们一行三人住在工程师家里,白天自己编写程序代码,晚上向工程师请教。

这次长达35天的出差调研让他们明确了各系统间的运行关系,初步掌握了船舶振动噪声试验评估系统开发要点,为后面历时一年半的研发工作打下了基础。

做船舶振动噪声的科研实在不“安静”,机房噪声可达70分贝,李海超常常一待就是十几天甚至一两个月。攻关最紧张的时候,大家早上6点多就到研究院,一直工作到晚上10点以后,研究院熄灯闭门,不允许再待了为止。

课题组一位师弟是吉林人,没见过大海。在烟台为“蓝鲸”攻关时,正好大家工作的研究院离海不远,从6楼向外望就能清晰地看到远处深蓝的大海,小师弟当时问李海超:“等咱们这个项目完成了,你带我们去海边溜达一圈行不行?”,李海超毫不犹豫地说了句肯定没问题。但遗憾的是,师弟要返校上課时,项目还未完成,当天晚上大家一起加班到9点多,临行前只匆匆吃了顿饭,李海超便送他去赶当晚的轮渡了。

四代传承,接力奋斗

从新中国一开始的“有海无防”到如今有航母、055大驱、各类水面水下舰船守卫的强大海防,离不开一代代军工人的努力与奉献。

李海超所就读的哈尔滨工程大学前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院,也就是人们常说的“哈军工”,而今,它已成为国家“三海一核”——船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用领域重要的人才培养和科学研究基地。2017年,该校船舶与海洋工程学科更在国际学科评估中获评“世界上该领域最有实力的学科之一”。

进行水下航行器结构振动噪声模型试验

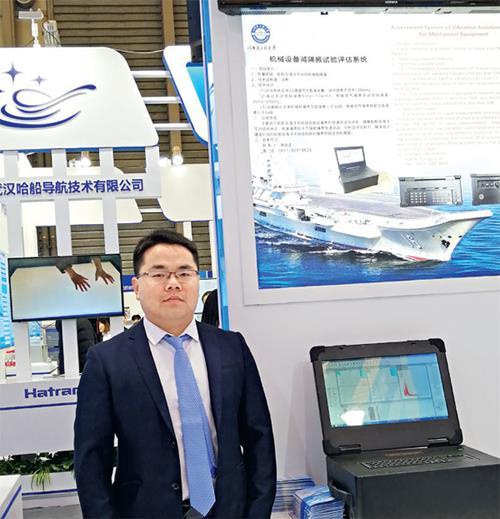

带着自研的振动噪声试验评估系统参与2019年上海海事展

进行“蓝鲸2号”海洋平台振动噪声实船测试

学校舰船振动噪声方向的研究也历经了从无到有、从轻到重的过程,李海超已经是第四代研究者了。从起初前辈们的手绘设计图纸和经验估算振动噪声到如今各种三维设计琳琅满目,舰船振动噪声亦是进行了系列化实船测试,实现了舰船全周期过程的定量评估。

李海超的导师庞福振教授作为第三代研究者,他在舰船结构振动与噪声领域成果颇丰,获得了国家技术发明二等奖、国防科技进步一等奖、军队科技进步一等奖等10余项奖项。刚来到这里跟随导师学习时,李海超一度受挫,他对舰船振动噪声研究方向一点儿也不懂,参加课题组学术会议像听天书,入学不满一个月时甚至一度想过退学。不知所措的他被庞福振教授建议去参观下校史馆,原以为这只是导师的一个普通安排,没想到这次参观让他深受触动。“以祖国需要为第一需要、以国防需求为第一使命”是一代代军工人的价值追求,“服务国家战略、国防需求”是哈工程人的宗旨,传承“哈军工精神”是每一期学员的神圣使命。看着校史馆一张张珍贵的画卷,他感慨万千,这不就是一代代军工人为我国海洋强国梦奋斗的真实写照吗?前辈们在新中国一穷二白的背景下取得了如此骄人的成绩,我们这一辈有什么理由不为之奋斗!

硕士即将毕业时,李海超的科研工作已步入正轨,不少知名船企向李海超抛来橄榄枝。面临选择时,庞福振教授的一席话再次让李海超心动。

“你的研究已经有了一些眉目,如果能继续下去,可能就会让我们苦心钻研的船舶减振降噪前进一步,建立属于我们自己的船舶结构振动噪声预报方法。”是工作,还是继续科研?李海超果断选择了后者,他立志继续追随前辈,瞄准船舶减振降噪国家重大战略需求,开展舰船振动噪声预报评估基础及应用研究。

“未来的路还很长,要做的事还很多,完成了设计阶段的基础研究,还有建造期、试航期、修理期等船舶不同阶段的研究需要一个个地去完成。”李海超说。

责任编辑:马春梅