白菜型油菜黄芽白与甘蓝型油菜湘油15种间杂交及其杂种后代的遗传学特征

陈纪鹏, 刘小林, 李生强, 刘显军, 胡月清, 陈 桃

(宜春学院 生命科学与资源环境学院,江西省作物生长发育调控重点实验室,江西 宜春 336000)

芸薹属(Brassica)植物属于十字花科(Brassicaceae),原生于西欧、环地中海地区,以及亚洲的温带地区,种类繁多,包括多种重要的农业园艺作物。甘蓝型油菜(B.napus, AACC,2n=38)是芸薹属中一种重要的油料作物,它起源于欧洲,主要分布于北半球。由全基因组测序结果推测,甘蓝型油菜大约起源于7 500年前,是由白菜型油菜(B.campestris,AA,2n=20)和甘蓝(B.oleracea,2n=18,CC)天然杂交,并经过染色体组自然加倍形成的异源四倍体[1]。甘蓝型油菜具有自交亲和性强、角果大、株型高大重叠、分枝部位高、主根发达、抗旱性强等优点[2],自20世纪30年代引入我国后,逐渐代替原有栽培品种大面积种植。但由于栽培年限较短、遗传育种定向选择等原因,当前我国栽培的甘蓝型油菜遗传基础比较狭窄,遗传多样性匮乏[3-4]。

早熟油菜是甘蓝型油菜遗传改良的重要种质资源。长江中下游是我国冬油菜主产区,每年油菜种植面积和产量占全国总面积和总产量的90%。这一地区一直采用双季稻种植模式,但当前种植的油菜品种由于生育期较长、茬口衔接困难,直接影响了冬油菜的大面积推广,致使较多田块冬季闲置。因此,生产上亟须培育株型紧凑、生育期短的油菜品种。

白菜型油菜在我国有着悠久的栽培历史,形成了多个亚种、变种和品种[5]。白菜型油菜具有生育期短、耐贫瘠、耐旱、耐寒等优良特性[6]。黄芽白(B.campestrisssp. pekinensis)属于白菜型油菜,抗寒性极高,种植历史悠久,自交亲和性也比较高,而且有早熟的特性。

甘蓝型油菜与其近缘种间的杂交可以有效地利用近缘种的优良基因。利用人工杂交,人们创造了大量的新型芸薹属种间、属间杂种,为甘蓝型油菜的遗传改良提供了遗传资源[7-8]。通过甘蓝型油菜和白菜型油菜杂交来丰富油菜的遗传资源,现已成为甘蓝型油菜遗传改良的重要途径[9-10]。将甘蓝型油菜与具有不同抗旱性的白菜型油菜杂交发现,杂种后代的抗旱性与其亲本存在正相关性,说明白菜型油菜的抗旱特性可向杂种后代传递[11]。甘蓝型油菜与白菜型油菜的杂种后代经过多代自交,可选择到包含全套甘蓝型油菜染色体组且具有甘蓝型油菜表型的后代。分子标记检测发现,这些杂种后代含有白菜型油菜基因的渗入。这也表明,通过种间杂交可将白菜型油菜的优良基因导入甘蓝型油菜[12]。有限生长花序是埃塞俄比亚芥的典型特征,研究人员在甘蓝型油菜与埃塞俄比亚芥的杂交后代中选择到了具有有限生长花序的杂种后代,为培养有限生长花序的甘蓝型油菜创造了新的种质资源[13]。白菜型油菜亚种间的杂种后代植株叶型、株型,以及花的形态都表现双亲的中间型,植株表现出较强的杂种优势,而且花粉育性和结实性都较好[14]。甘蓝型油菜与芥菜型油菜杂种一代和杂种二代都出现染色体数目不同的植株,花粉母细胞减数分裂出现染色体的异源联会,以及染色体的不均等分离等现象,而且在减数分裂结束时有部分花粉母细胞形成了五分孢子[15]。

本研究采用人工去雄和辅助授粉的方法对白菜型油菜与甘蓝型油菜进行杂交,分析双亲的杂交亲和性,以及杂种后代的形态学和细胞遗传学特征,旨在将白菜型油菜的优良性状引入甘蓝型油菜,创造新的油菜种质资源。

1 材料与方法

1.1 实验材料

以甘蓝型油菜湘油15(B.napuscv. Xiangyou 15,AACC,2n=38)与白菜型油菜黄芽白(B.campestrisssp. pekinensis,AA,2n=20)为亲本进行正反交,两亲本均为经多代自交形成的纯合群体。黄芽白生育期比甘蓝型油菜短20~30 d,开花较早,是适用于甘蓝型油菜早熟育种的种质资源。湘油15是由湖南农业大学培育的半冬性甘蓝型油菜品种。

于2017年10月上旬将湘油15种植于田间,黄芽白晚播15 d,使二者花期相遇。第二年春季油菜盛花期利用人工去雄、辅助授粉方法进行杂交。

1.2 实验方法

1.2.1 人工杂交和花粉萌发观察

将湘油15与黄芽白进行正反交。在母本的盛花期,人工剥除雄蕊后套上纸袋。第二天上午油菜散粉最旺盛的时间,摘取当天开放的父本花朵,对去雄的母本的花朵柱头进行人工授粉,完成后再套上纸袋。分别于授粉6、12、24、48 h后,取部分母本花蕾雌蕊,先用FAA溶液(体积分数38%的甲醛溶液5 mL、冰醋酸5 mL、体积分数70%的乙醇溶液90 mL混合制得)进行固定处理,再用6 mol·L-1的NaOH溶液浸泡,使其变得更加透明,12 h后取出用水洗净,最后用含有0.14%(质量分数)K2HPO4的水溶性苯胺蓝溶液染色24 h以上。将染色的子房置于载玻片上,用80i型荧光显微镜(日本尼康)观察花粉管萌发、伸长情况。其余授粉花蕾继续生长,套袋7 d后去掉纸袋,待种子成熟后采收。

1.2.2 杂种后代花粉育性观察

在油菜的盛花期,摘取杂种后代花朵观察花粉育性。取下花药放在载玻片上,滴加醋酸洋红染色剂,用镊子挤压花药,将花粉粒挤出,并将花药壁清除干净,盖上盖玻片,置于荧光显微镜下观察:能被染色且呈圆形的花粉为可育的,染色浅且不饱满的为不可育花粉。

1.2.3 细胞学观察

为进行花粉母细胞减数分裂观察和染色体计数,在杂种植株盛花期取幼小花蕾直接用卡诺固定液(无水乙醇、冰乙酸以体积比3∶1的比例混合)固定,处理24 h以上,再转入体积分数为75%的乙醇溶液中,放入-20 ℃冰箱贮藏备用。在进行染色体观察前,将花药在1 mol·L-1的HCl溶液中60 ℃水浴加热酸解处理2 min,然后取出用清水漂洗,去除残留的HCl。将酸解后的花药在载玻片上破碎,滴加卡宝品红染色,盖上盖玻片并用力挤压,在显微镜下观察。

2 结果与分析

2.1 黄芽白与湘油15的杂交亲合性

观察发现:在以湘油15为母本、黄芽白为父本的正交组合中,授粉后6 h,母本柱头有大量花粉开始萌发,花粉管生长正常,12 h后便可观察到有花粉管伸长至胚珠部位;但在以黄芽白为母本、湘油15为父本的反交组合中,母本柱头上的花粉萌发量少,6 h后只有不到10%的花粉萌发产生花粉管,且后期花粉管生长缓慢,24 h后仅观察到有少部分花粉管能伸长至胚珠。

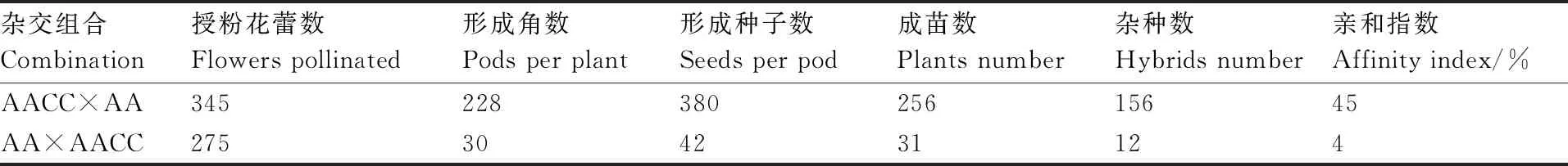

所获得的杂种一代植株均具有29条染色体,但经自交形成的杂种二代植株染色体数在25~27。在以湘油15为母本、黄芽白为父本的正交组合中,授粉后的角果发育健壮,授粉子房大部分都能形成角果,角果内形成的籽粒数量为1~3粒,平均每个角果形成1.67粒种子(表1)。将收获的种子种于田间,经鉴定,有45%为真杂种。在以黄芽白为母本、湘油15为父本的反交组合中,大部分角果授粉后发育缓慢,胚珠不能正常膨大,慢慢停止生长,不能形成带种子的角果。只有少数(10%)的有胚珠膨大产生种子,而且还有较多不饱满种子。总的来看,反交组合以较低的亲和指数获得杂种后代(F1′),与正交组合差异极显著(P<0.01)。

表1 黄芽白与湘油15杂种后代的杂交亲和性

2.2 黄芽白与湘油15杂种后代的形态学特征

以湘油15为母本的正交组合,杂种一代F1的叶片形态大小、叶片颜色和母本类似(图1),营养生长旺盛,植株高大,分枝多,产生大量角果,一级分枝数比父本多,与母本接近,且分枝位置较高。成熟期杂种植株高于双亲,与母本相比差异极显著(P<0.01),花朵黄色,较大,开花期也比较长,花药发育不良,雄蕊较短。

正反交组合的杂种一代在花粉育性上差异不显著,可育花粉比例接近50%,形成的角果比父本和母本都要多,但大部分角果不发育,不形成种子,发育的角果内籽粒个数也较少,而且还有较多不饱满种子。

反交组合F1′总体形态与F1相似,但是与F1相比株高较小,分枝数量较少,角果数量少,而且单株形成的种子数量也较少(表2)。

经杂种一代F1和F1′自交分别产生杂种二代F2和F2′,在形态学方面,其与杂种一代极其相似,植株高度、分枝数量、每株产生角果数量都与亲代接近。无论是正交还是反交组合的杂种二代,可育花粉比例均极显著(P<0.01)增加,而且由于花粉育性恢复,植株结实率与杂种一代相比也极显著(P<0.01)提高。

2.3 黄芽白与湘油15杂种后代花粉母细胞减数分裂染色体行为

在杂种一代中,F1和F1′体细胞的染色体数量均为29,包括来自甘蓝型油菜亲本的19条染色体和来自白菜型油菜亲本的10条染色体,未发现其他染色体数目的植株后代。在杂种二代中,出现了不同染色体数目的植株,染色体数目最少的只有25条,最多的有27条。

在花粉母细胞第一次减数分裂前期,大部分花粉母细胞中的染色体主要形成二价体或单价体,也发现部分染色体联会形成三价体。除了在杂种一代正交组合F1中,其他3个群体(F1′、F2、F2′)还发现有少部分花粉母细胞形成四价体等联会形式。由此推测,花粉母细胞在减数分裂过程中部分染色体发生了非同源联会(表3)。

伴随花粉母细胞减数分裂前期有单价体未参与染色体联会,在第一次减数分裂中期和后期出现较多染色体落后现象。在第一次减数分裂中期,约40%的花粉母细胞所有染色体都整齐地排列在细胞中央,没有染色体落后现象出现;而在其他花粉母细胞中都发现有1~4个染色体未与其他染色体一起排列在细胞中央,而是分布在其他区域。在第一次减数分裂后期,在大约30%的花粉母细胞中出现落后的染色体,落后染色体数目最多的达到3个。在第一次减数分裂和第二次减数分裂后期,都有少数花粉母细胞形成染色体桥。以上染色体落后现象在杂种一代和杂种二代中均有出现,而且出现频率无显著差异。

3 讨论

本研究发现,白菜型油菜与甘蓝型油菜杂交时,以甘蓝型油菜为母本时的杂交亲和性比反交组合好,更易获得杂种后代。正反交所产生的杂种后代在表型、花粉育性和结实性等方面没有显著差异。经自交产生的杂种二代花粉育性和结实性有明显提高。杂种一代和杂种二代的花粉母细胞减数分裂出现较多异常,染色体联会期除形成二价体外,还形成较多单价体,同时还有少数花粉母细胞形成三价体、四价体等多价体,分裂后期常有落后染色体和染色体桥出现。可以推测,异常的减数分裂是杂种后代花粉败育的一个原因。

远缘杂交亲合性不但受双亲亲缘关系和基因型的影响,而且还受环境条件的影响。采用适当的杂交方法,辅以相应的生物技术手段,可以提高杂交的亲合性。本研究以白菜型油菜黄芽白与甘蓝型油菜湘油15为亲本进行正反交实验,采用人工去雄授粉方式获得杂种后代。以黄芽白作母本、湘油15作父本时杂交亲和性差;以湘油15作母本、黄芽白作父本时,杂交亲和性较好,结出的种子较多且饱满,获得杂种后代的比率较高。黄芽白为母本亲和性差的原因有多种可能:外界环境因素是影响油菜远缘杂交亲和性的因素之一,本实验以黄芽白为母本杂交授粉期间遇阴雨天气,且气温较低,可能导致杂交的亲和性数据偏低。在甘蓝型油菜与芥菜型油菜的杂交中也出现杂交亲合性受环境条件影响的现象,相对较长的日照时间和较高的温度有利于杂交成功[16]。正反交中亲本的选择也可能是引起杂交亲合性不同的原因,而且其对远缘杂交亲和性的影响占主导作用。用染色体数量少的黄芽白作母本时就会出现亲和性差的现象,而以染色体数量多的湘油15作母本进行杂交时亲和性就比较好。

植物种属间的远缘杂种往往出现育性下降、结实率低等现象。导致杂种育性下降的遗传因素很多,而减数分裂的异常是其中的一个重要原因。本研究发现,花粉母细胞减数分裂中染色体联会除了形成二价体外,还出现较多的单价体、多价体。在减数第一次分裂和第二次分裂的后期都发现有细胞出现落后染色体和后期染色体桥,同时还观察到减数第一次分裂后期染色体不均等分离的现象。远缘杂种花粉育性下降与花粉母细胞减数分裂同时发生。在埃塞俄比亚芥与白菜的三基因组(ABC)远缘杂种中也发现花粉母细胞减数分裂严重异常的现象,基因组之间染色体联会的现象也比较常见,而且在后期也有较多细胞出现落后染色体和染色体桥,有的减数分裂细胞出现偏分离现象,形成大小不等的小孢子[17]。在合成芸薹属六倍体杂种的减数分裂观察中也发现不同类型的染色体异常联会和后期染色体不均等分离等情况,而且发现不正常的减数分裂与杂种染色体组的稳定性有关[18]。

白菜与甘蓝杂交人工合成的AACC甘蓝型油菜常表现出丰富的变异,出现许多新的性状,比如花的形态与大小、开花时间早晚、叶片表面的蜡质特征,以及叶片形态等[19]。具有黄籽性状的甘蓝型油菜通过种间杂交成功获得[20]。通过种属间的杂交,双亲的遗传物质发生转移,有时发生整条染色体甚至整个染色体组的大规模转移,有时则发生零星的染色体片段渗入。遗传物质的转移势必引起杂种后代相应性状的变化,这是当前进行植物遗传改良常用的方法。远缘杂交后代中,伴随着遗传物质的转移和遗传物质的改变,有利的农艺性状也随之发生转移。本研究在对杂种后代进行遗传分析时发现,虽然杂种后代整体性状极似甘蓝型油菜,但某些性状却也表现出白菜型油菜的特征。