基于名义刚度比的隔震结构适用范围*

尚守平,李晓宇

(湖南大学土木工程学院,长沙 410082)

0 概述

刚度是指结构或者构件抵抗某种变形的能力,水平刚度能够体现水平力与水平位移的关系。基础隔震就是利用隔震层较小的水平刚度达到隔离地震的目的,因此基础隔震层的水平刚度在隔震体系中起着重要作用[1]。隔震结构的理想状态是上部结构的水平刚度无限大,在地震作用下上部结构只发生平动,变形主要集中在隔震层,但在实际隔震结构中,上部结构的水平刚度有限,因此需要进一步研究有限刚度的上部结构与隔震层的动力反应。在实际工程中,上部结构真实水平刚度的计算较为麻烦[2],提出与上部结构基本周期有关的上部结构名义水平刚度概念,定义上部结构名义水平刚度与隔震层水平刚度之比为名义刚度比。本文研究名义刚度比对隔震效果的影响,为隔震结构适用条件提供新思路。

1 隔震结构的等效体系

1.1 隔震结构等效双自由度体系

将上部多自由度体系等效为单自由度体系,并将其与隔震层组合,形成等效双自由度体系,见图1。

图1 等效双自由度体系

1.2 上部结构的名义刚度

对于上部结构,采用《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2012)[3]推荐的结构基本自振周期的经验计算公式来估计上部结构的基本周期Tu:

Tu=θn

(1)

式中:θ为周期调整系数,钢结构可选0.1~0.15,钢筋混凝土结构可选0.05~0.1;n为建筑总层数。

若上部结构基本周期为Tu,由公式wu=2π/Tu和wu2=ku/Mu可得到:

(2)

式中:Mu为上部结构的质量;ku为上部结构名义水平刚度;wu为隔震前上部结构的基本频率。

2 隔震名义刚度比与减震系数

2.1 隔震名义刚度比定义

定义隔震结构双自由度等效模型中上部结构与隔震层的名义刚度比λ:

(3)

2.2 减震系数定义

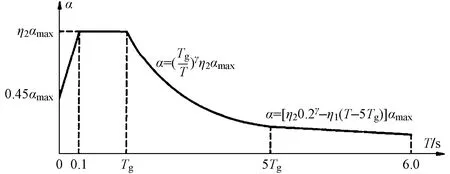

结构隔震后基本周期延长,根据图2地震影响系数曲线下降段可知,可以降低水平地震影响系数,从而降低结构中的地震力,这是隔震技术能够降低结构中地震力的基本原理。

定义减震系数R:

(4)

式中:αb为根据隔震结构基本周期Tb由图2查得的水平地震影响系数;αu为未隔震时的上部结构根据Tu由图2查得的水平地震影响系数。

3 名义刚度比对减震系数的影响

由图2可知,隔震后结构基本周期延长到5Tg~6s时水平地震影响系数较小,减震效果较好。尚守平等[4]研究表明,为了平衡减震效率与支座位移过大的矛盾,隔震结构的基本周期存在一个限值,即隔震结构的基本周期Tb不宜超过3.5s,Tb=3.5s是结构隔震延长基本周期后所能取得的最优的减震效果,故以Tb=3.5s进行名义刚度比对减震系数的影响分析。

隔震结构的基本周期为Tb,质量近似取上部结构质量Mu,由公式wb=2π/Tb和wb2=kb/Mu得到:

(5)

式中wb为隔震结构的基本频率。

随着上部结构层数的改变,上部结构基本周期Tu、上部结构名义水平刚度ku、名义刚度比λ也随之变化,由式(1)~(5)以及图2,可得不同基本周期的上部结构减震系数随名义刚度比的变化曲线,见图3。

图2 地震影响系数曲线

图3 减震系数变化曲线

由图3可知,减震系数随名义刚度比的增大而减小,为了取得较好的隔震效果,即地震影响降低一度的目标,减震系数定为0.5以下,此时名义刚度比不宜小于17。

4 框架隔震模型设计

4.1 上部结构相似设计

上部结构为9层框架,框架结构模型及原型的主要参数见表1,原型采用有限元软件建模得到其基本周期,模型基本周期通过白噪声扫频测得,原型建模如图4所示,框架结构主要参数见表1。

图4 有限元模型

框架结构主要参数 表1

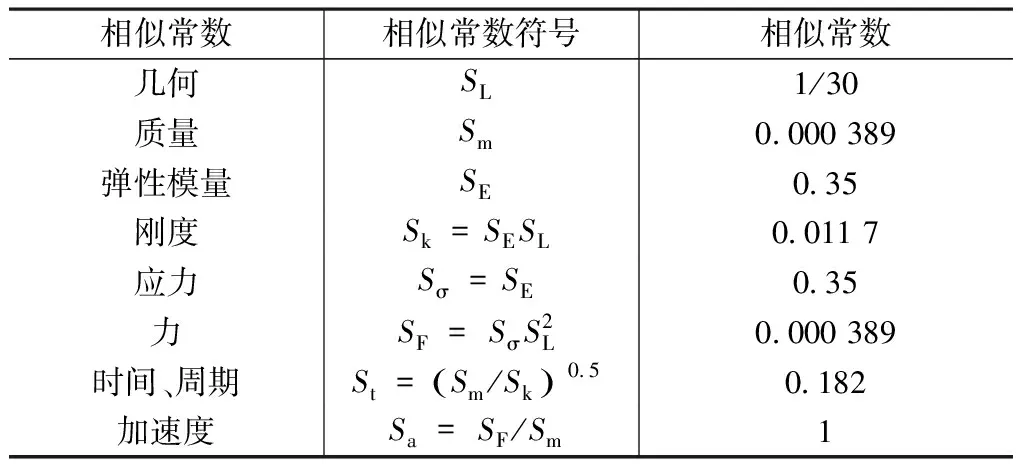

试验采用北京某公司生产的WS-Z30-50型激振器,受振动台技术指标限制[5],确定隔震模型上部结构的几何相似常数为1/30。原型材料为Q235钢,弹性模量为200GPa,模型材料为硬铝合金,弹性模量为70GPa,采用欠人工质量模型[6]。施加附加质量,保证加速度相似常数为1。采用量纲分析法,控制参数分别取SL=1/30,Sa=1,SE=0.35,得到上部结构模型与原型的相似关系见表2。

相似关系 表2

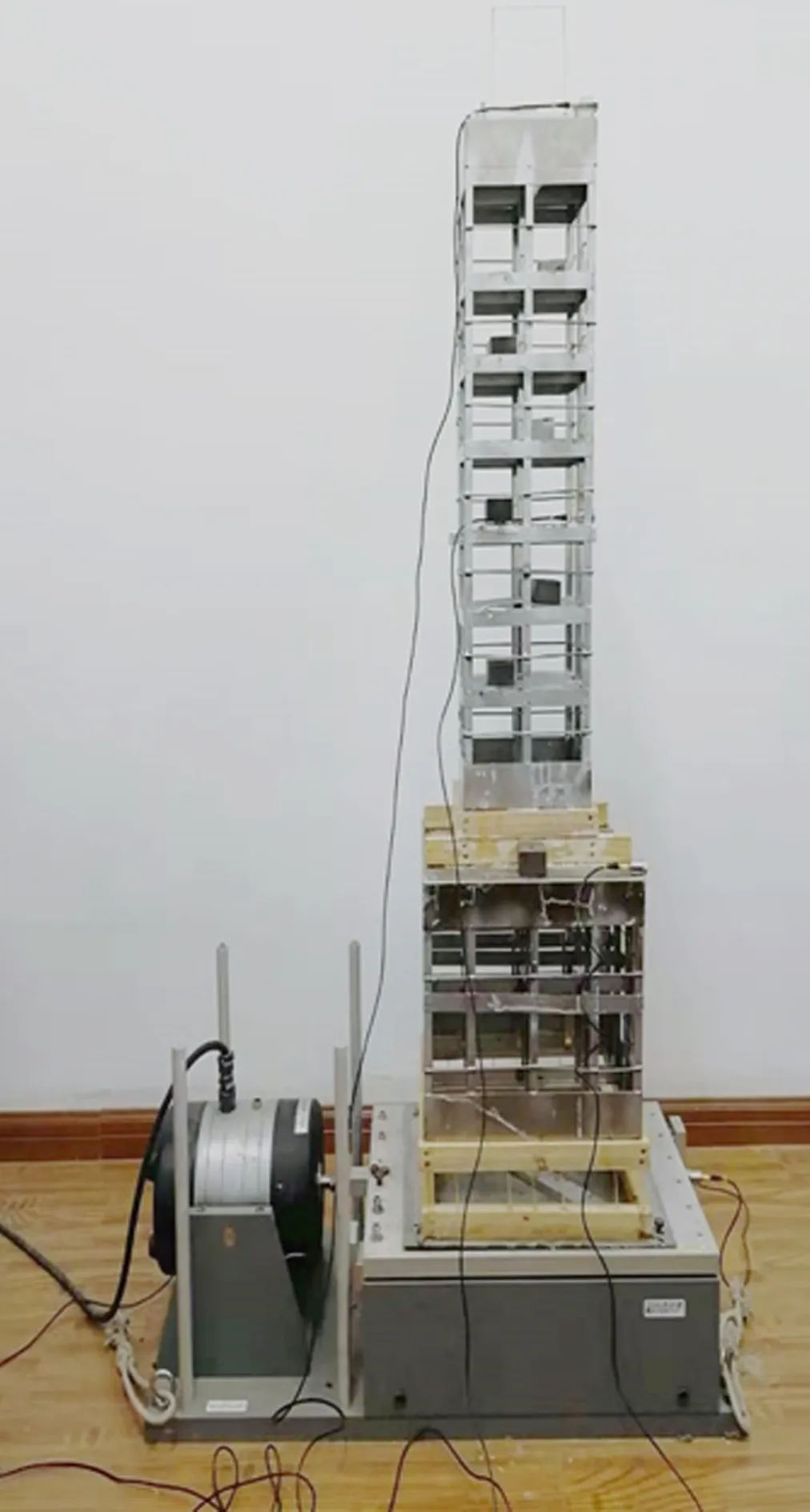

原型质量由有限元软件导出,根据质量相似常数可求得模型质量近似为16kg,模型自重为8.8kg,模型各层配重0.8kg,配重总质量为7.2kg。对配重后的模型进行白噪声扫频,测得模型基本周期为0.08s,由周期相似常数推得模型基本周期为0.073 5s,误差在10%以内。试验模型如图5所示。

图5 试验模型图片

4.2 隔震层设计

隔震模型上部结构基本周期为0.08s,配重后总质量为16kg,由式(2)可求得上部结构的名义水平刚度为:

(6)

由图3可知,在减震系数达到0.5时,名义刚度比不宜小于17,设定0.5的减震目标,隔震层水平刚度为:

(7)

计算得到隔震层水平刚度比较小,钢丝弹性模量193GPa太大,故使用木签制作隔震层,木签直径为1.5mm,隔震层净高度为45mm,木材弹性模量为10GPa,一根细木签的抗侧刚度为:

(8)

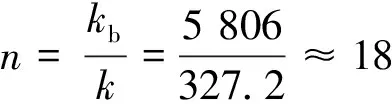

需要细木签的最少根数n为:

(9)

木材抗压强度[7]设计值近似取为fc=12N/mm2,隔震层竖向承载力P为:

(10)

综上,隔震层竖向承载力满足要求。

5 振动台模拟试验

5.1 试验方案

本试验通过激振器对结构输入地震动模拟水平地震作用,激振方向为X方向。台面、2层、5层和9层顶部分别布置1个加速度传感器。传感器为北京某公司生产的配套使用的加速度传感器,见图6,数据智能采集与信号分析采用Vib’SQK软件系统。试验通过输入加速度幅值分别为70,125,220gal的El Centro波(简称El波)和Taft波测试框架的动力反应,通过旋转增益按钮使台面加速度幅值与目标幅值接近,El波和Taft波原始波形见图7,8[8]。

图6 加速度传感器

图7 El波原始波形

图8 Taft波原始波形

5.2 试验结果及数据分析

为了分析隔震模型的减震效果,定义加速度折减系数β为:

(11)

式中:α1为隔震后上部结构加速度反应最大值;α2为台面实测最大加速度。

加速度折减系数β越小,表明隔震模型减震效果越好。试验分析得到的最大加速度反应汇总于表3。

隔震模型加速度结果汇总 表3

由表3可以看出,模型在Taft波作用下减震效果好于El波作用下。在Taft波峰值加速度为70gal作用下,测试模型减震系数为0.58,加速度衰减了42%,Taft波峰值加速度为125gal和220gal作用下,测试模型减震系数分别为0.50和0.42,加速度分别衰减了50%和58%,达到了预定50%的减震目标,试验结果整体上具有良好的减震效果,符合预期减震目标。

5.3 隔震模型加速度时程分析

由表3可知,振动台输入信号与台面加速度响应的相关系数在0.9以上[9],满足要求。当通过激振器输入El波后,台面峰值加速度为204gal时,隔震模型上部结构的加速度时程曲线如图9所示。当通过激振器输入Taft波后,台面峰值加速度为225gal时,隔震模型上部结构的加速度时程曲线如图10所示。在加速度较大时,减震效果显著,在峰值处加速度衰减超过了50%。

图9 El波下隔震加速度时程曲线

图10 Taft波下隔震加速度时程曲线

6 结论

(1)综合国内外近年对隔震的研究和发展,提出名义刚度比的概念,即上部结构名义水平刚度和隔震层水平刚度之比。

(2)理论计算分析结果表明,隔震结构的减震系数随着名义刚度比的增大而减小,为起到良好的减震效果,隔震结构名义刚度比不宜小于17。

(3)振动台试验结果验证了减震系数随名义刚度比变化曲线的合理性,可供隔震结构设计参考。