荸荠种杨梅物候观测方法研究

黄 新,黄鹤楼,廖必军,曹艳艳,李清斌,杨 栋,秦奔奔

(1 浙江省慈溪市气象局,浙江慈溪,315300;2 浙江省宁波市气象局,浙江宁波,315012;3 浙江蓝天气象技术装备有限公司,杭州,310017)

物候及其变化是环境因子综合影响的结果,其中气候是最重要最活跃的因子[1];果树依据其根、枝、叶、花、果的生长发育等活动规律设定物候期,它与气象条件关系密切[2-3]。通过观测杨梅物候,研究其变化规律及其与天气气候条件的关系,对指导杨梅生产和更好地开展杨梅农业气象服务有重要意义。然而,目前还没有杨梅物候观测的系统技术方法。编定于1993年的《农业气象观测规范》,其下卷果树分册(以下简称“规范”)虽然对果树通用观测方法作了规定,对杨梅的物候期和物候标准也做了简单规定。但由于农业气象观测的复杂性[4],直接套用“规范”开展杨梅物候观测主要存在5个方面的问题。一是在观测植株选择和产量品质取样分析时,片面考虑代表性,忽视了现实可行性。杨梅是雌雄异株果树,雄树数量稀少[5],现实条件下几乎不可能找到满足“规范”要求4个分区都有1株雄株的观测地段。杨梅多种植于山地丘陵,按“规范”要求对观测地段4个分区的20株杨梅进行日常观测难度较大。杨梅果实无果皮保护,成熟后容易脱落和腐烂,所以采收分期分批进行,很难按“规范”要求对地段内的所有观测株都进行单独采收和产量分析,也很难取大量果实做等级果分析。二是“规范”未设定雄树散粉等重要物候期,尤其缺少对杨梅果实生长过程的关注。三是杨梅成熟时不同品种果实颜色存在差异,“规范”在杨梅“可采成熟期”中表述为“半数果实由白变红至乌色”,其普适性明显不足[6]。四是杨梅花性各异,最高花量难以确定,以开花始期和果实成熟期为基准统计落花落果百分率和着果率,不能确保其稳定度和准确率。五是杨梅成熟期不同时间采收的果实品质不完全一致,对等级果的分析不能仅限于某一批次采收的果实。因此,开展杨梅物候观测业务不宜简单套用“规范”,亟需一套观测便利、操作性强、系统全面的技术方法。

目前,在传统人工物候观测的基础上,自动拍照技术得到推广应用,通量观测和遥感技术物候研究也受到广泛关注,观测尺度从叶片扩展到区域甚至全球[7-8]。我国农业气象自动化观测也取得不少成果,实现了土壤水分自动观测的业务化运行。胡树贞等[9]提出基于可见光波段与近红外波段图像相结合的双波段玉米长势自动观测方法等。但由于农业气象观测内容繁多,目前可以自动化观测的项目仍然有限,现有自动化观测技术和观测方法还有许多不完善和需要解决的技术问题。图像识别技术需进一步研究,还存在田间环境复杂、光照强度多变、曝光不均等多种因素影响图像成像质量,有些作物发育期图像不易自动识别等问题[10]。杨梅枝繁叶茂花果小,自然条件下风使枝叶的晃动成为常态,对杨梅花果等进行自动观测常被枝条叶片遮挡,对落花落果、果实膨大、新梢生长等还缺少有效的自动观测手段。因此,人工物候观测仍是最为直观、准确、有效的杨梅物候数据收集方法[7,11]。

1 材料与方法

1.1 观测地段和观测株选择

杨梅主产区多位于山地丘陵,管理相对粗放,往往杂草灌木丛生,如观测面积过大、观测植株过多,将严重影响观测可操作性。因此,本文采用金志凤等[12]提出的地段和植株选择法,观测地段设在当地有代表性的果园内,栽种的杨梅应是当地种植面积较大、经济效益较高、普遍推广的优良品种,地段分4个观测区,每个观测区各选择1株树龄相近、结果性能稳定、生长状况基本一致的雌树作为代表株进行物候观测。杨梅是雌雄异株、依靠风力传送花粉的典型风媒花植物,可能数百亩杨梅园中仅有1~2株雄树[5]。因此,在果园内选择1株便于观测的雄株作为代表株开展物候观测。

1.2 物候期观测方法

杨梅单株物候期目测确定,观测植株上出现1个芽、1片叶、1朵花、1个果实某物候现象时,即表示开始进入某物候期;观测植株上有半数或半数以上出现某物候现象为盛期,观测植株某物候现象基本结束为末期。半数或半数以上观测株达到某物候期的始期、盛期和末期时,整个地段进入该物候期的始期、盛期和末期[6]。即当观测地段4个分区中有2株或以上雌株达到某物候始期、盛期和末期时,定义整个地段进入该物候期。雄树物候期的观测在单独选定的雄树上进行。

1.3 物候期观测项目设定

研究人员对杨梅物候期有着不同的描述和划分。柴春燕等[5]把杨梅物候期分为“根系活动期”“萌芽期”“叶片生长期”“新梢生长期”“开花期”“生理落果和果实生长期”“花芽分化期”“相对休眠期”和“落叶期”,其他研究人员也多从杨梅根、枝、叶、花、果等植物学性状来确定物候期[13]。本文综合分析前人研究成果,侧重从荸荠种杨梅农业气象服务和科研需求角度来设定物候期,并兼顾杨梅品种的普遍适用性、日常观测的便利性和可操作性,以便更好地利用物候观测资料开展荸荠种杨梅科学研究和精准农业气象服务。

2 结果与分析

2.1 物候期划分

2.1.1 根 杨梅根系较浅,主要分布在0~60 cm深土层中,主根不明显,侧根、须根发达,与菌根共生[13]。由于物候期观测着重生长期的变化,其根系难以观测,因此不设根系物候观测项目。

2.1.2 枝 杨梅枝条多为互生,节间短,分枝呈伞状,幼龄树1年抽梢3~4次,投产树1年抽梢2~3次,生长充实的春梢和夏梢腋芽当年可分化为花芽成为结果枝;秋梢的腋芽很少分化成花芽,但有些生长旺盛的植株,秋梢也能分化成花芽成为结果枝[5,13]。因此,对其抽梢设定“新梢出现”物候观测项目,即“春梢出现”“夏梢出现”和“秋梢出现”。

2.1.3 叶片 杨梅叶片较厚,蜡质层明显,表面无毛,枝上的顶芽为叶芽,叶芽较瘦小,萌芽后随着叶芽的裂开新叶露出并逐渐增大展开。因杨梅是常绿果树,叶芽的萌动是个渐进的过程,没有形态的显著突变,因此,不对落叶和萌芽进行观测,物候观测项目仅设“叶芽开放”和“展叶”。

2.1.4 花 杨梅花芽着生在顶芽附近的叶腋内,花芽圆形较肥大,早春花芽萌动意味着其开始摆脱休眠状态,生命活动开始活跃,当花芽苞片裂开,开始有花露头时,形态变化比较明显,便于日常观测,因此设定“花序出现”物候观测项目。花期不良环境会阻碍正常授粉受精[14-15]。杨梅是雌雄异株植物,雌树开雌花,为柔荑花序,雄树开雄花,为复柔荑花序[13]。雄花药囊裂开花粉散出时开始传播花粉[16],风、雨、浮尘、雾、霾等天气对花粉传播和授粉影响更为直接,即雄树“散粉期”比“开花期”对天气气候条件更加敏感和关键[5,17]。因此,物候观测项目雌树设“开花始期”“开花盛期”和“开花末期”,雄树设为“散粉始期”“散粉盛期”和“散粉末期”。

2.1.5 果实 荸荠种杨梅开花末期,雌花序上通常有花果并存现象,即花序上大部分花已凋谢或脱落,子房开始膨大,但有少量花仍在开放。如2020年慈溪市农业气象试验站观测到开花末期是4月2日,但直到4月13日花序上所有花才全部凋谢脱落,结束花果并存现象。为区分花期和果实生长期,便于开展落果现象观测,物候观测项目设“幼果期”。

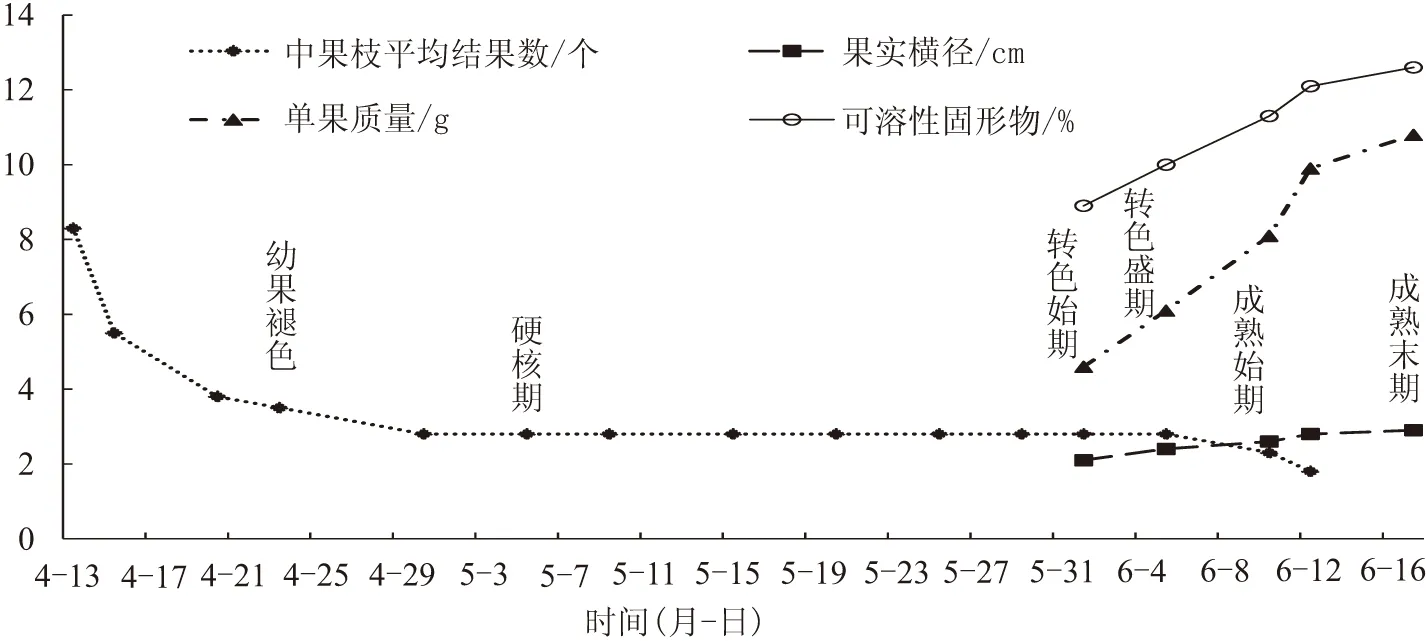

根据慈溪市农业气象试验站观测,幼果褪色之前是荸荠种杨梅主要的生理落果期,风雨等气象条件对落果的影响较大;而幼果褪色之后,荸荠种杨梅生理落果趋于结束(见图1),气象条件对落果的敏感性减弱,是适宜开展人工疏果和施壮果肥等农事操作的时期,因此,物候观测项目设“幼果褪色期”。

硬核期意味着杨梅由果仁果核发育转变为肉柱生长。硬核期之前,杨梅生理落果旺期已基本结束[18],硬核期后,气象条件主要影响杨梅膨大速度和果实营养的积累及品质变化[19-20],是适宜喷施叶面肥补充硼、钙等微量元素的时期[21],因此,物候观测项目设“硬核期”。

果实颜色与品质性状存在密切关系[22],通过对果实颜色的观察可对其品质性状进行直观预测[23]。荸荠种杨梅进入转色始期后膨大速度加快,果实质量迅速增加,可溶性固形物快速增长(见图1),即杨梅开始转色是其品质形成和变化的高峰期,气温、光照、降水等气象条件对其有较大影响[12]。进入转色盛期后,采前落果开始,落果现象再次明显,高温、雷雨大风等不利天气对落果有明显影响[24]。因此,物候观测项目设“转色始期”和“转色盛期”。

图1 荸荠种杨梅结果数及果径、果实质量和可溶性固形物变化

天气条件对杨梅采收影响很大,也严重影响采收期长短和杨梅品质[25]。如2020年慈溪市杨梅采收旺期6月10日前后开始,但6月12—14日和6月17—18日出现日最高气温≥35 ℃的高温天气,杨梅受高温热害被集中催熟[26],并导致严重落果,6月15日之后慈溪杨梅市场供应量开始明显减少;6月19—22日又出现连续4 d大雨或暴雨,导致绝大部分地区6月18日采收就彻底结束,全市杨梅采收旺期仅持续7 d左右,不足常年的一半。因此,为便于界定杨梅采收期长短及其鲜果供应期,物候观测项目设“成熟始期”“成熟盛期”和“成熟末期”。

综上所述,荸荠种杨梅物候期、物候观测标准和物候观测方法具体见表1。

表1 荸荠种杨梅物候期、物候观测标准和物候观测方法

2.2 生长状况观测

2.2.1 落花落果和着果率观测 杨梅花小,对多植株、多个果枝的花量测定有一定的难度。在杨梅花期,1个花序不同部位的花、1个果枝不同花序的花开放时间不完全一致;同一时间,1个花序的花量达到高峰,而有些花序仍有花未开放,有些花序则开始出现落花。因此,观测荸荠种杨梅落花落果和着果率时,确定其最高花量十分困难。荸荠种杨梅开花始期和开花盛期的花量差距较大。据慈溪市农业气象试验站2020年对荸荠种杨梅单个果枝的平均开花数观测,即使是开花盛期也不是结果枝的最高花量(见图2)。研究发现,荸荠种杨梅开花盛期其果枝上的花序都已形成,此时落花尚未开始,花序数已经稳定,以开花盛期的花序数为基数计算花序脱落率和着果率的准确度较高。

图2 荸荠种杨梅单果枝平均开花数变化

通常荸荠种杨梅1个花序结1个果,顶端着果性能较好。例如,2020年6月12日(杨梅成熟盛期)慈溪市农业气象试验站对荸荠种杨梅进行观测,在地段内东南、东北、西北、西南和中间部位各选1株,每株树东、南、西、北4个方位各连续观测50个果梗(花序)的结果数,共计观测果梗1 000个。结果显示,1个果梗(花序)结1个果的比例高达96%~99.5%,双果花序比例在0.5%~4%之间,没有发现多果花序(见表2)。同一天,对同一地段经不同疏花处理的7株树,每株分东、南、西、北4个方位的28个果枝也进行了观测。结果表明,单果花序比例为98.7%。

表2 荸荠种杨梅花序着果调查

在杨梅成熟期,由于其鲜果易变质和腐烂,果农采用多批次采收方式,到成熟盛期时已有大量果实被采收。因此,采用成熟始期的果实数判定荸荠种杨梅着果率更符合杨梅生产实际。

可见,通过观测结果枝上开花盛期的花序数、每旬末结果枝上的花序(果梗)数和成熟始期的结果数来计算花序脱落率和花序着果率,不但观测简单方便,而且数据稳定度和准确率大大提高,可更真实反映荸荠种杨梅落花落果进程和着果情况。

实际观测时应在地段内4株固定观测雌树上进行,每株各选定1个代表性结果枝做好标记。花序脱落率和着果率计算公式为:花序脱落率(%)=(开花盛期花序数-当次观测花序数或果梗数)/开花盛期花序数×100,花序着果率(%)=成熟始期果实数/开花盛期花序数×100。

2.2.2 果实膨大测量 由于杨梅枝叶茂盛,果实较小,若标记果实,在测量果实膨大量时,寻找观测果十分困难。因此,实际观测时在地段内4株固定观测雌树上每株各选定1个代表性的结果枝作好标记进行观测,为减少或避免人为因素造成落果,可只测量果实横径。由于荸荠种杨梅硬核期前其生理落果旺期已基本结束,因此,可在其硬核期对每个枝条固定3个果实共12个果实进行观测并求其平均值,观测枝果实多于3个的手工摘除,果实脱落的统计剩余果实而不再另选相似果实补充。观测时间从硬核期开始,逢旬末测量果实横径,直到成熟始期。

2.2.3 新梢长度和树干、树冠测量 新梢长度观测在地段内4株固定观测雌树上进行,每株各选定1个代表性结果枝并固定1个新梢做好标记。为观测方便,新梢观测可以在落花落果观测枝或果实膨大观测枝上进行,逢旬末测量其长度,至生长基本停止。树干、树冠测量也在地段内4株固定观测株上进行,具体方法可参照“规范”中果树通用的树干、树冠测量方法。

2.3 产量与品质分析

杨梅开始采摘前在观测地段另选1株代表性植株进行多批次单独采收,记录每次采摘的果实质量直到成熟果实采收完毕。计算单株产量、理论产量并估算地段产量。

品质分析在上述杨梅产量分析植株上取样进行。由于杨梅果实成熟时间有先后,果农在前期和中期采收的都是等级相对较高的成熟果实,未成熟果实仍会留在树上,采收末期树上通常仍会有未成熟和品质相对较差的果实。因此,在进行等级果分析时,不能只对成熟盛期的果实品质进行分析。可在成熟始期和盛期各采收成熟果实20个,在成熟末期连续采收成熟或未成熟果实20个,称量单果质量,分别测定每个果实的横径、纵径和总糖(可溶性固形物)含量。根据荸荠种杨梅不同等级标准,分析其特级果、一级果、二级果和等外果的数量和比例。等级果(%)=(成熟始期+成熟盛期+成熟末期)该等级果实数/60×100。

在成熟盛期,以上测量完成后,对采回的 20个果实进行脱核处理,去掉果肉称重,计算平均可食率。平均可食率(%)=(20个杨梅质量-20个果核质量)/20个杨梅质量×100。

3 结论与讨论

本文在前人研究基础上结合杨梅生产实际和农业气象业务服务需求,依据荸荠种杨梅植物学性状,通过合理设计,制定了观测便利、操作性强、不同品种可普遍参考的荸荠种杨梅物候观测技术方法。

在观测株和采样株选择方面,本文把地段观测株减少为4株雌树加1株雄树,产量和品质分析采样株减少为1株。和“规范”相比,观测株和产量品质分析采样株大幅度减少,在兼顾代表性的同时充分考虑了杨梅生产实际,有利于气象台站选择合规的观测地段,便于荸荠种杨梅物候观测业务的开展。

在物候期设定方面,本文重点加强了对荸荠种杨梅果实生长过程的关注,把雄花“开花期”调整为“散粉期”,有利于开展关键期和敏感期的针对性气象服务,提高花果管理和气象服务的精细化水平。这与代武君等[11]提出的物候观测应该更多关注花期长度、果期等物候期数据收集的观点一致。本文增设了“幼果期”“幼果褪色期”“硬核期”“转色始期”“转色盛期”“成熟始期”和“成熟末期”,并将“可采成熟期”调整为“成熟盛期”。和梁森苗等[27]以早佳和荸荠种杨梅果实发育特征为基础,将果实发育期分为“幼果期”“硬核期”“转白期”“转红期”“成熟期”“后熟期”不同,本文以观测株和整个观测地段果实发育进程来设定物候期,在“幼果期”和“硬核期”之间增加“幼果褪色期”,但在“硬核期”之后由于果实颜色逐渐变淡没有明显突变,且果实颜色并未变成白色,未设定“转白期”,把“转红期”设定为“转色始期”和“转色盛期”,把“成熟期”“后熟期”设定为“成熟始期”“成熟盛期”和“成熟末期”。本文把“规范”中的雄花“开花期”调整为雄花“散粉期”,和刘瑾等[28]将核桃树雄花“散粉期”和雌花“开花期”作为核桃花期气象服务关键期一致。

在物候标准的设定方面,本文避免使用果实具体颜色来设定物候标准,和梁森苗等[29]研究发现水晶杨梅与早佳、荸荠种两个着色品种在颜色发育规律上存在明显差异的结论相吻合,物候标准设定更具普适性。

在落花落果率和着果率观测方面,本文将“规范”以开花始期和当次观测的花果数为基数来统计落花落果百分率和着果率,改为开花盛期的花序数、每旬末结果枝上的花序数和成熟始期的果实数来计算花序脱落率和花序着果率。陆金珍等[30]研究发现,红富士苹果双果和多果花序的比例较高,雷亚珍等[31]、纪晴等[32]用着果花序数和调查总花序数来统计富士苹果和冬枣花序着果率。荸荠种杨梅成熟期单果花序高,双果及多果花序很少。本文使用成熟始期果数和开花盛期花序数来统计花序着果率。和“规范”相比,通过比较花和花序脱落及着果情况,提出了观测便利、准确率和稳定度高的荸荠种杨梅花序脱落率和花序着果率观测方法,可更真实反映落花落果进程和着果情况。

在等级果分析方面,本文采用了成熟始期、盛期和末期采收的果实各占1/3的办法分析测量其横径、纵径、单果质量和含糖量。和“规范”相比,等级果分析方法更加科学,涵盖了采收前期、中期和末期的果实,能更加准确反映荸荠种杨梅等级果状况。

本文对荸荠种杨梅物候观测项目的设定提出了依据,制订了基于人工观测的荸荠种杨梅物候观测标准和方法。但我国杨梅品种(系)繁多,特性各异,产地天气气候条件差异大,生长发育关键敏感因子也存在差异,因此,本方法仅供各地参考。