巢湖十五里河河流沉积物地球化学元素分布特征

张天然 张平究 杨艳芳 张经纬

摘要 十五里河是巢湖流域污染最严重的城市河道,其河流沉积物中的地球化学元素对水体环境分析有重要意义。对十五里河沉积物进行采样,并对其沉积物中的化学元素分布特征进行分析,发现大部分元素的空间分布主要受到母质作用的影响,与河流上下游并无明显相关性;CaO、Nb等元素及化合物的分布特征受到河流作用影响;受人类活动污染和元素迁移性的影响,部分元素含量存在异常升高。

关键词 十五里河;沉积物;元素分布;河流作用;母质;人为活动

中图分类号 P595 文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2021)13-0055-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.13.015

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Distribution Characteristics of Geochemical Elements in River Sediments of Shiwuli River in Chaohu Lake

ZHANG Tian ran1,2,ZHANG Ping jiu1,2,YANG Yan fang3 et al

(1.School of Geography and Tourism,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241003;2.Anhu Provincial Key Laboratory of Earth Surface Process and Regional Response in the Yangtze Huaihe River Basin,Wuhu,Anhui 241003;3.School of Ecology and Environment,Anhui Normal University,Wuhu,Anhui 241003)

Abstract The Shiwuli River is the most polluted urban river in the Chaohu Lake basin,and the geochemical elements in its river sediments are of great significance to the analysis of the water environment.In this paper,the sediment of Shiwuli River was sampled,and the distribution characteristics of the chemical element were analyzed.It was found that the spatial distribution of most elements was mainly affected by the action of parent material,and had no obvious correlation with the upper and lower reaches of the river;the distribution of elements such as CaO and Nb was affected by fluvial processes;the contents of some elements were abnormally increased due to the pollution of human activities and the migration of elements.

Key words Shiwuli River;Sediments;Element distribution;Fluvial process;Parent material;Human activities

地表徑流是重要的水资源,河水及沉积物中的地球化学元素是水体环境的重要衡量指标[1]。而地表径流产生的河流作用是一种自然力量与人类活动的综合作用,它会打破原来的地球化学元素分布特征,从而使地球化学元素产生新的分配形式[2]。即使一些元素的分布在河流水相中没有规律,但在沉积物中一些元素易得到积累,并呈现一定的规律[3]。水体沉积物是各元素的重要蓄积库[4]。与水体悬浮物相比,沉积物含量更高从而更有利于检测[5],故沉积物中各类元素的分布情况可反映所在流域的污染状况并为污染物来源的考证提供依据。

近年来沉积物中重金属元素分布与迁移等环境地球化学调查研究尤其受重视[6]。一般而言,在水体中,水相中的重金属及其他元素含量往往较少,且随机性大,分布一般无明显的规律性[7]。但在沉积物中,重金属以及其他元素易得到累积,并表现出一定的规律性[8]。因此,通过对河流沉积物的元素分布特征以及迁移转化规律的研究,对分析河流污染状况,揭示水系流域地区水体元素组成,考证水系环境质量状况与变化[9],都具有重要意义。

巢湖为国家重点治理的“三湖”之一,频频爆发水华污染,污染十分严重,尤其是西半湖常年处于富营养化状态[10]。十五里河是合肥城区与西半湖联通的重要水道,其河水发源自合肥市区的大蜀山南麓,直接注入巢湖西部。十五里河作为该流域污染最严重的城市河道,其水污染产生的原因和河流沉积物元素组成极具代表性。

由于十五里河污染源种类多,实际情况复杂,近年来,已有学者对其河口沉积物污染特征[11]、氮磷污染特征及间隙水营养盐浓度[4,12]、沉积物不同形态的氮磷分布及有效性[13-14]、沉积物磷平衡浓度对外源碳的响应[15]、重金属元素、营养元素、多环芳烃等污染物及其来源[16-19]等方面有一定研究,但针对十五里河河流地球化学元素的分布特征还有待分析研究。为此,笔者采用元素分析仪对十五里河表层沉积物元素的组成进行提取和分析,研究沉积物中不同元素的分布特征,并结合流域内的地理环境对河流污染源进行分析,以期为河流污染物治理提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况 十五里河位于合肥市西南郊,发源于大蜀山东南麓,自西北流向東南,在滨湖新区汇入巢湖,为巢湖的一级支流。十五里河全长 35 km,流域面积 106 km2,河宽 2~32 m,河道平均坡降0.72 ‰,不通航。十五里河在上游建有人工湖泊天鹅湖,在下游采用溢流坝蓄水。自天鹅湖以下至入巢湖口长度为26 km,是城市重要涉水景观水体。十五里河天鹅湖以下河段可分为:上游,祁门路到312国道,约5 km;中游,312国道到包河大道,约11 km;下游,包河大道到李荣入湖口,约10 km。目前十五里河上游为城市河道,中游和下游为城郊河道。主要支流从上游至下游分别有宿松路梳背桥支流、希望渠、王年沟、许小河、圩西河等。其中,宿松路支流已截流。希望渠由两个20 m宽、200 m长、4 m深的池塘串联组成,虽然为农灌排水渠,但是高王村等村落的生活污水和生活垃圾也排放到该渠中,渠底淤积严重。王年沟是骆岗机场区域的排洪沟。许小河位于合肥市东南部,为十五里河中游的一条支流,属城市内河。圩西河位于十五里河下游,主河道长约5 km,上游是一个小型水库。还有来自合肥市经济开发区部分区域的雨水转输(塘西河雨水转输管),雨水转输管覆盖的径流面积约为25.9 km2。

十五里河上游位于合肥市市区,主要为合肥市政务中心所在地以及居民区,生活污水是其重要的水量来源。虽然天鹅湖风景区水质较好,但天鹅湖坝下水质出现明显恶化,该处附近原有的江淮化肥厂和红四方化工集团两个化肥生产企业也已在近10年陆续停产、搬迁[5]。十五里河中游为城市在建区,主要用于商品住宅和工业园区建设。下游则多为农田和鱼塘等农业生产用地,农业排水渠较多且直接连接河流,面源污染较严重。综上所述,在巢湖主要出入湖河流中,十五里河是污染最严重的河流之一,污染类型复杂多样,也是巢湖污染物的主要来源之一。

1.2 样品采集与前处理

2017年8月,对十五里河巢湖至天鹅湖河段进行实地考察,自下游向上游设置了8个采样点(图1)。其中S1位于十五里河靠近入湖口处,希望桥下;S2位于排污口附近;S3位于十五里河支流圩西河入河口附近,且附近为前杨村桥;S4位于排污口处,且附近为大板桥所在地;S5位于许小河和十五里河交汇处;S6靠近排污口处,其附近为高王桥;S7是以药品制造厂为主的排污口处,且为河流拐弯,水流极缓,与河流连接处设有堤坝;S8位于两处溢流坝中间。其中S1~S3位于十五里河下游河段,S4和S5位于十五里河中游河段,S6、S7和S8位于十五里河上游河段。由于S5以上河段大部分河床裸露、水流较急,而该河段内部分地方拦河坝可能进行了底泥清淤处理,沉积物多为砂质,因此,S5以上河段布设的采样点较少。

2018年3月,采用抓斗式底泥采样器对0~10 cm的表层沉积物进行采集,一个采样点3个混合样,每个混合样用抓斗式底泥采样器抓3次,混合起来,用自封袋进行封装,装入放有冰袋的冷藏箱带回实验室。去除肉眼可见的细根、砾石等杂物,将采集的沉积物部分研磨后,过200目筛,再用Elementar元素分析仪测定其地球化学元素含量。

1.3 数据分析 用Mricrosoft Excel 2016、SPSS 25和Matlab 2018a进行数据分析处理。河流元素上下游分布差异采用Kruskal Wallis Test进行分析,金属元素与环境变量间的关系用RDA进行描述。

2 结果与分析

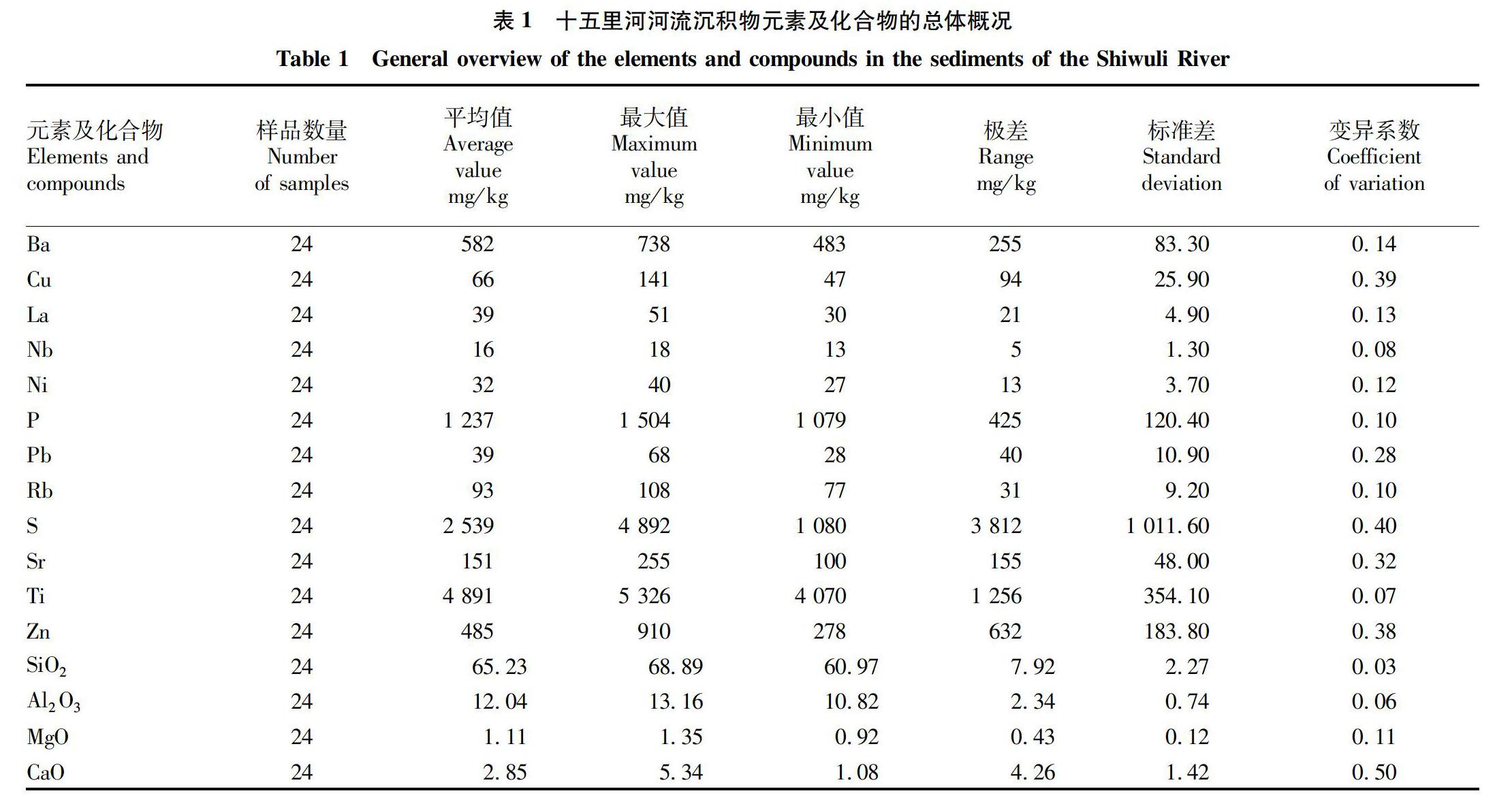

2.1 十五里河河流沉积物元素及化合物总体分布情况 河流以其巨大的水流能量作用于河床及两岸,在地壳风化物质风化、搬运和沉积过程中扮演着重要角色。河流作用下元素间的相关关系增强,对地球化学元素的分配起了一定的集聚和混匀作用。河流作用中自然力量和人为活动影响在地球化学元素分配的影响上是一种叠加关系[2]。河流沉积物元素中,除去无明显分布规律的数据,仍有部分元素沿着河流上游至下游含量逐渐发生变化,如表1所示。可见这些元素受到了河流的自然作用分配。

2.2 十五里河河流沉积物中CaO、Sr、Nb、La、Ti的分布规律

从表1中剔除与不同河段样点分布无明显相关性的元素,发现CaO、Sr自河流上游向下游呈递减趋势,如图2所示。这些元素具有明显的同源性。这是由于Sr元素可以与冷水发生反应,而研究区降水丰富,因此河流中Sr浓度较低[20]。

图3表明,Nb、La、Ti 自十五里河上游至下游呈递增趋势。在河流作用下,元素之间相关关系可能会增强,从而使地球化学元素的分布产生了聚集效应。表明这些元素具有明显的同源性。在下游Nb、La、Ti等主要来自岩石圈母质的元素含量偏高,表明是母质中的物质在水动力作用下在河流下游发生了集聚效应。

2.3 十五里河河流沉积物中Cu、P、Ni、MgO、S、Ba、Pb的分布规律

图4 表明,Cu、P、Ni、MgO、S、Ba、Pb等元素及化合物,自十五里河下游往上游呈现上升趋势,但在样点7附近含量偏高,达到全流域含量的峰值,这可能与人类活动污染及移动性大小有关。在河流中污染源往往在不同河段的污染中起决定性作用[3]。 P、Cu、Pb、Ni、MgO、S、Ba、Pb等元素在样点7附近含量偏高甚至达到峰值。这可能与样点7附近曾经存在污水厂之类的点源污染物排放[21]有关。由于污染源控制,污染范围相对集中在样点7附近,排污口对河流进行外源输入,影响到河流地球化学元素的构成。即使水体的自净能力可以进行适度恢复,使一些污染元素的污染强度适度降低,但是工业废水和城市生活污水的排放以及农业面源污染都可能会向河流输入大量的金属元素,而这些元素本身的特性使其在环境中不易降解,长期留存于环境中,对环境造成持续性污染[22]。河流沿岸地球化学元素的变化不仅表现在受河水对岩石和土壤风化侵蚀搬运作用的影响,还与人类的工农业生产密切相关[23]。仅靠水体的自净能力无法恢复,造成部分元素的异常分布。

有研究表明,在沉积物的重金属元素含量之间,Cu与Cr,Cd与Hg呈现较好的相关性[10]。从整条流域上看,十五里河河流沉积物中的重金属元素在中游地区最严重,且各金属之间也呈现出较强的相关性。该河重金属污染特征总体上处于中污染状态。C/N比表明十五里河沉积物中有机质主要以外源输入为主[24]。水体中溶解态重金属极易发生沉淀转移到沉积物中,同时也可以从沉积物中溶解进入水体[25]。即这些元素的分布特征与人类活动和元素自身的迁移性质有关。

2.4 十五里河河流沉积物中SiO2、Rb、Zn、Al2O3的分布规律

图5表明,SiO2在样点7附近含量偏低。研究区域水资源丰富,河流作用显著,随河流高程降低,其SiO2含量增加,显示表生水动力驱动下,石英等难溶性矿物随水迁移。SiO2含量在样点7附近偏低,可能是由于附近排污口水动力作用较强、SiO2迁移性较强所致[26]。

图6表明,Rb、Zn、Al2O3在样点7附近含量异常偏高。Rb是Li、Cs等金属冶炼过程中的副产物。在现代工业中,Zn在电池制造等行业占据不可替代的地位。有数据显示,我国是全球最大的Al2O3生产国,随着我国电解铝、陶瓷、医药、电子、机械等行业的快速发展,市场对Al2O3的需求量越来越大。再结合样点7附近曾经的排污状况,以上几种元素和化合物可能是在河流作用下發生迁移,又受到外源释放的影响;或者曾经受到外源释放的影响,释放的污染物没有得到及时有效地清除,仍以内源释放的方式影响河流沉积物的元素构成。

3 结论

笔者针对十五里河河流沉积物地球化学元素的分布特征进行了分析,发现其河流沉积物的元素构成以母质等地质条件影响为主。除CaO、Sr、SiO2外,大部分元素的空间分布与河流上下游并无明显的相关性,其主要受到母质作用的影响;河流作用影响了Ca、Nb等元素的分布特征,使其从上游到下游递减或递增;在采样点7附近部分元素含量达到峰值或异常升高,主要是由于受到人类活动污染,并且可能伴随着元素迁移性的影响。

该研究区域水资源丰富,河流作用显著。但是不同河段土地利用方式存在差异,十五里河曾经存在污水厂等点源污染物排放,因而陆源物质输入存在差异,促使沉积物物理化学性质、营养状况及污染状况发生改变,进而影响十五里河流域不同河段河流沉积物的元素构成,并导致河流产生外源释放。外源释放和河流作用的共同影响,造成污染元素的沉积。

母质等地质因素是研究区元素种类构成的主要因素,河流的搬运、侵蚀和沉积等自然过程是影响地球化学元素构成的首要因素。人为活动可以在河流自然作用下对河流元素的分布进行再分配,而不同元素由于自身的迁移性不同展现出更加多样的分布规律。两种力量共同作用,相互叠加共同形成十五里河上中下游元素分配的特有特征。

参考文献

[1]

张洪,林超,雷沛,等.海河流域河流富营养化程度总体评估[J].环境科学学报,2015,35(8): 2336-2344.

[2] 刘雪松,刘金巍,魏建朋,等.赣江梅江河河流作用对土壤元素分配的影响[J].人民长江,2019,50(10):69-72,76.

[3] 李晓燕.云南大红山铜矿周围河流和土壤中Cu等重金属元素分布特征研究[D].北京:首都师范大学,2009.

[4] 李峰.巢湖十五里河沉积物氮磷污染特征及间隙水营养盐浓度模拟[D].合肥:合肥工业大学,2012.

[5] SPENCER D W.The interpretation of grain size distribution curves of clastic sediments[J].Journal of sedimentary petrology,1963,33(1):180-190.

[6] 廖启林,任静华,姜丽,等.江苏典型地区河流沉积物重金属元素分布特征及其污染来源[J].地质学刊,2018,42(4):651-661.

[7] 高健磊,王静.两种河道底泥重金属污染生态危害评价方法比较研究[J].环境工程,2013,31(2):119-121.

[8] 李如忠,鲍琴,张瑞钢,等.巢湖十五里河沉积物磷吸收潜力及对外源碳的响应[J].环境科学,2019,40(6):2730-2737.

[9] 孟秀丽.赣南小流域水体中溶解态稀土元素地球化学及微量元素组成[D].北京:首都师范大学,2008.

[10] 刘路,洪天求,潘国林,等.巢湖十五里河河口沉积物污染特征研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2007,30(3):364-366,374.

[11] 李如忠,张亮.巢湖十五里河不同水力特性区沉积物及间隙水营养盐的分布特征[J].环境科学学报,2012,32(12):2960-2968.

[12] 于广磊,李斌,李凡,等.黄河口附近海域沉积物中碳氮元素地球化学特征及有机质来源研究[J].海洋环境科学,2019,38(6):862-867.

[13] 李如忠,李峰.巢湖十五里河沉积物生物有效性氮磷分布及相关性[J].环境科学研究,2011,24(8):873-881.

[14] 奚姗姗.巢湖水体氮、磷结构特征、环境效应与防控对策研究[D].合肥:中国科学技术大学,2016.

[15] 李如忠,鲍琴,戴源.巢湖十五里河沉积物磷平衡浓度对外源碳的响应及释放风险[J].环境科学,2019,40(5):2178-2185.

[16] 匡武,吴蕾,王翔宇.巢湖小流域污染源解析及对策措施研究:以十五里河为例[J].环境保护科学,2015,41(5):67-72.

[17] 宗宁,龚莹,李玉成,等.巢湖流域十五里河水体与表层沉积物生物可利用磷(BAP)研究[J].生态与农村环境学报,2014,30(3):346-351.

[18] 何阳阳,蒋双宇,李开强.康定大渡河金矿田稀土元素地球化学特征研究[J].稀土,2020,41(1):109-116.

[19] 东方超.合肥十五里河多环芳烃和重金属分布特征及源解析研究[D].合肥:安徽大学,2013.

[20] 王增银,刘娟,王涛,等.锶元素地球化学在水文地质研究中的应用进展[J].地质科技情报,2003,22(4):91-95.

[21] 宗宁.十五里河磷形态变化与迁移规律研究[D].合肥:安徽大学,2014.

[22] 杨思林.珠江上游沉积物与土壤金属元素地球化学特征研究[D].昆明:昆明理工大学,2014.

[23] 韩贵琳.喀斯特环境质量变化的自然与人文过程特征——贵州喀斯特河流的地球化学研究[D].贵阳:中国科学院地球化学研究所,2002.

[24] 洪齐齐.巢湖十五里河沉积物污染特征及释放实验研究[D].合肥:合肥工业大学,2010.

[25] 董爱国,翟世奎,ZABEL M,等.长江口及邻近海域表层沉积物中重金属元素含量分布及其影响因素[J].海洋学报,2009,31(6):54-68.

[26] 成杭新,彭敏,赵传冬,等.表生地球化学动力学与中国西南土壤中化学元素分布模式的驱动机制[J].地学前缘,2019,26(6):159-191.