我国近代军国民教育思想下的体育教学特征及其当今镜鉴

摘要:运用文献资料、历史分析等研究方法,探析我国近代军国民教育思想影响下的学校体育教学特征,探索其对当今体育教学发展的启示意义,以期促进我国学校体育教学理论与实践的发展。研究发现:军国民主导的教学思想、兵操为主的教学内容、奇缺劣质的教学师资是当时学校体育教学的典型特征;指导思想立本求实、教学内容科学合理、师资队伍提质增量是当今学校体育教学发展的追求。

关键词:军国民;学校体育;体育教学;教育思想;体育思想

中图分类号:G807文献标识码:A文章编号:1008-2808(2021)04-0016-07

Characteristics of Physical Education Teaching and its Enlightenment under the Militarism in Modern China

LIU Shi-lei

Abstract:This paper analyzes the characteristics of school physical education teaching and its enlightenment under the influence of military education thought in modern China by the methods of literature and historical analysis, in order to promote the development of school physical education theory and practice. Conclusion: The typical characteristics of physical education teaching in schools at that time were the teaching thought dominated by the militarism, the teaching content dominated by military exercises and the shortage of inferior teaching teachers. It is the pursuit of the development of physical education in schools that the guiding ideology is based on reality, the content of teaching is scientific and reasonable, and the quantity of teachers is increased.

Key words:Militarism; School P.E; P.E teaching; Educational thought; P.E thought

以古為鉴,可以知兴替。基于教学对学校体育发展的重要意义——实现新时代学校体育“四位一体”目标的首要和直接途径[1],以及多年来我国学校体育工作开展的不尽人意[2],回顾我国学校体育教学史上的典型案例——军国民体育教学,是对现在学校体育教学的一次检视与省思。以往关于学校体育教学的研究多集中于教学满意度、教学模式、教学方法、教学内容、教学评价等内容的单一研究,对军国民思想的研究也多侧重于历史的考察或某一人物的研究,而深入全面地对军国民思想影响下学校体育教学的研究还鲜有呈现。值此深化学校体育教学改革之际,在充分肯定军国民教育(体育)积极历史意义的基础上,以教学中的教学思想、教学内容、教学师资核心要素为研究重点,探析我国近代军国民教育思想影响下的学校体育教学发展,总结其特征,探索其对当今体育教学发展的启示意义,以期促进我国学校体育教学改革与发展。

1军国民教育思想与军国民体育思想概述

19世纪末20世纪初,中国内忧外患的危局,为以“尚武”为核心精神的军国民教育思想提供了适宜的生长土壤。出于自卫和民族复兴,我国在“癸卯学制”颁布后正式把军国民教育列为学校教育的宗旨[3],自此,军国民教育思想在学校教育教学中得以确立。在军国民教育思想的强烈影响下,学校体育作为学校教育的重要组成部分,也理所当然的成了它忠实的执行者,即军国民体育思想成为指导学校体育教育教学的主流思想。所谓军国民体育思想,是军国民教育思想在学校体育教育教学中的体现、贯彻和执行,其基本内涵为:在学校体育教育教学中以兵式体操为主要内容与手段,对学生实施军事体育训练,以培养学生具有军人式的崇尚勇武精神、军事知识、军事技能,以达到个个都具备军人的智慧、军人的精神、军人的本领和军人的身体素质。自1904年《奏定学堂章程》中设“体操科”至1919年10月举行的第五次全国教育联合会决议案废止兵操,军国民体育思想在我国学校体育教育教学中成为一种主流思想并盛行,长达15年之久。期间,1914年第一次世界大战的爆发和1915年日本向袁世凯提出灭亡中国的“二十一条约”,使我国教育中的军国民教育与军国民体育思想达到高潮。在这种思想的影响下,我国学校体育教学呈现出独特的历史性特征。

2学校体育教学特征

2.1军国民主导的教学思想

清末民初,我国学校体育教学发展受军国民思想的支配与主导,形成了学校体育独具特色的军国民体育指导思想。军国民体育指导思想体现在当时颁布的教育政策及文件中,《奏定学堂章程》规定,小学至大学都要不间断接受军事训练,学习军事知识[4]。1906年,《学部奏请宣示教育宗旨折》“尚武”中明确将军国民主义作为学校教学的指导思想,曰“今朝廷锐意武备,以练兵为第一要务,凡中小学堂各教科书,必寓军国民主义”[5]。1912年,时任教育总长的蔡元培在《对于教育方针之意见》中说:“以教育界之分言三育者衡之,军国民主义为体育;实利主义为智育;公民道德及美育毗于德育;而世界观则统三者而一之。[6]”1912年,《教育部公布教育宗旨》,教育宗旨为“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之”[5]。1915年,袁世凯在《颁定教育要旨》“尚武”中宣扬强调以卫国卫身为目的的军国民思想,指出当时东西各国全国上下以兵为乐、战死为荣、无民不兵、无兵非民的全民皆兵时势,源于其国民自幼小就开始的军国民学校教育[5]。从以上教育政策或文件可知,军国民教育思想在学校体育教育中的提倡,已体现军国民教育思想对学校体育教学的主导,即军国民体育教学指导思想。如前所述,军国民体育教学指导思想导向下的学校体育教学,是以增强体质和培养军人为主要目的,强调的是体育的社会功能,窄化了学校体育的功能价值,忽视了学校体育对人的教育作用,是对学校体育的一种片面认识。这不仅使学校体育的本质功能难以充分发挥,人们对学校体育的不正确价值观还严重阻碍了学校体育教学的发展。军国民思想指导下的学校体育教学效果甚微,有形而无实,受体育之益者少[7]。

2.2兵操为主的教学内容

清末,前赴日本考察教育与学习体育的人士将日本学校的“体操科”引入我国。当时的“体操科”具有现代体育的意义,包括兵式体操、普通体操、体育游戏、球类、游泳等。但在军国民体育思想的影响下,学校体育教学内容以传授军事知识与技能的兵式体操为主,即柔软体操、各个教练、小队教练、中队教练、枪剑术、野外演习及兵学大意等[8]。从清政府颁布的《奏定学堂章程》中对体操内容的规定可知,自高等小学堂开始至中学堂全年均把兵式体操作为体操教学的主要内容,并且随着年级的递增兵式体操内容倾向于军事化[4]。除此之外,这种以兵式体操为主的教学内容在当时政府陆续颁布的学校课程文件中也得以体现:1912年1月19日,中华民国临时政府教育部通电各省颁行《普通教育暂行办法通令》,规定高等小学以上学校体育应注重兵式体操[9]。1915年北洋政府主政时期,全国教育联合会通过的《军国民教育实施法》一案,重申学校体操课仍以兵式体操为主,并要求“各学校应教授中国旧式武技,中等学校以上之兵式体操最后学年,宜实行射击。[5]”大总统袁世凯颁布的《颁定教育要旨》尚武教育要旨中规定,学校体育“使幼稚从事游戏,活泼其精神;稍长进习兵操,锻炼其体格[10]”教材方面,当时的学校体操教学用书有专门的兵式体操教材,1908年出版的《兵式教练》[11],全书七章内容分别为各个教练、枪、部队教练、中队教练、拆后教练、步哨教练、警备、附录,均是有关作战内容。另据史料记载,当时读小学的浙江绍兴宋君复老人回忆:“……后转入小学,也没有上过体育课,只有军事体操,内容是立正、稍息、开步走。[12]”1911年的政治官报中述:“奏为变通奉省中学以上各学堂所授兵式体操仿照陆军练习打靶以重军学而育人才[13]”那时的影像资料也记载了学校开展的兵式体操,见图1[14]和图2[15]。

2.3奇缺劣质的教学师资

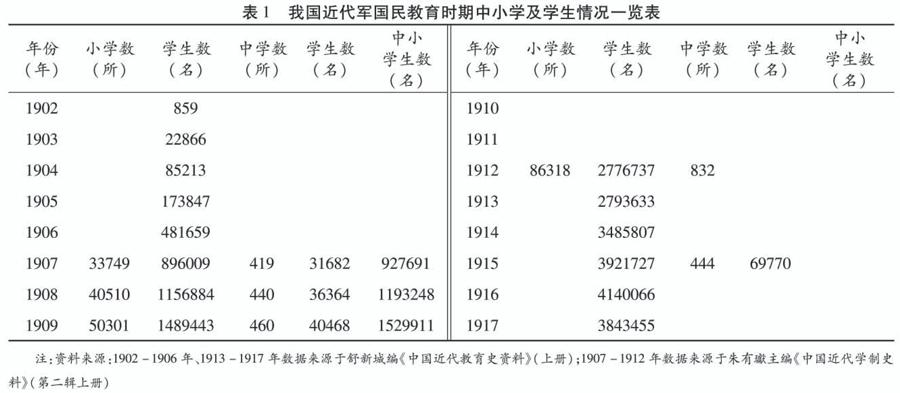

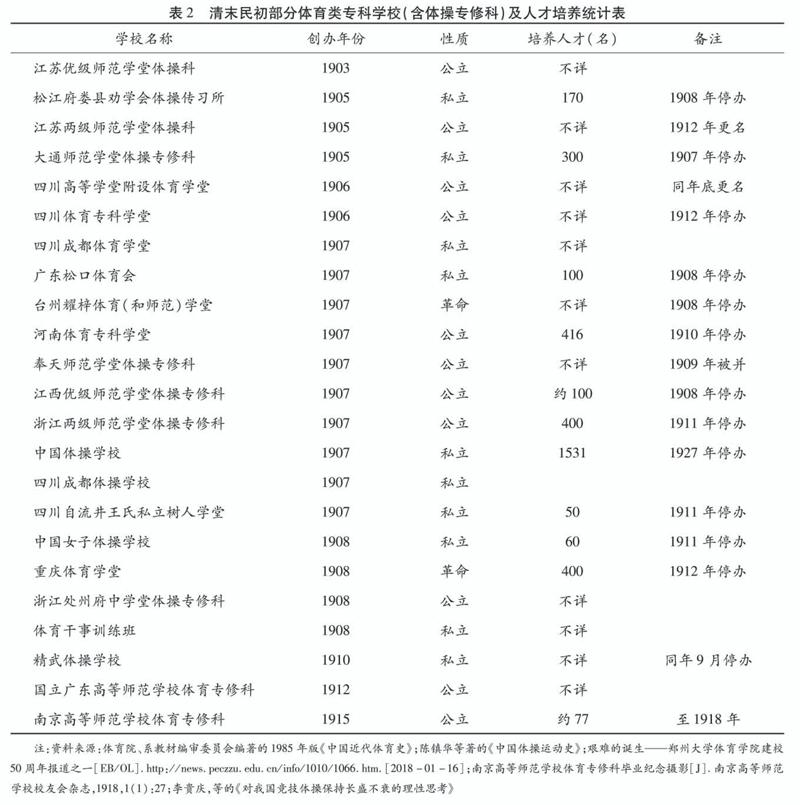

军国民体育思想主导下的学校体育教学内容为兵式体操,这就需要能够教授兵操的体育师资。又由于“癸卯学制”颁行后中小学堂如雨后春笋般迅猛涌现,学生数量急剧增加(见表1),需要大量的体育教师,以及我国原来就无体育专业教育[16],更谈不上培养专业的体育师资,仅靠极少量的体育留学生和招生规模较小、办办停停的体育师资学校(见表2),根本不可能解决当时师资的大量短缺问题。因此,不得不大量任用军人和聘请外籍人士充当体育教师。军国民教育思想下的军人施教与日籍教习授课使当时的师资状况呈现出“少”与“劣”的特征。其中的“少”,不仅是远远无法满足体育教学的需要,而且也是导致“劣”的原因之一。

体育教学师资的“劣”,严重损坏教师及学校的声誉。面对生师如此悬殊之状,自《奏定学堂章程》颁行至民初的一个较长时期内,学校体育教学不得不大量任用从军队中退下来的军人和聘请日本教习。关于军人充任体育教师与聘请日本体育教习的记载有:“这些军人大多没有体育的专门知识,只不过在军队里习练过兵式体操,有一点普通的军事知识。他们所教的“体操”,既无初等、高等之区别,复无小学中学之特殊,这不但起不到体育课应有的作用,反而给学生身心健康发展及整个学校教育带来不良影响。[16]”徐一冰在二十年来体操谈中描述当时的军人充任体操教师:“品类不全,非驴非马,既不识教授为何物,又不知学校为何地,酗酒狂赌,好勇斗狠,無所不为。不一年学校之名誉扫地,社会之信仰尽失,学生父兄,多仇视体操一科,至今尤有余毒也。[4]”郭沫若在其自传中回忆,“成都办学时请来的日本教习特别多,其中竟连日本的皮匠师傅都聘请来了,操练体操时的基本口令都没有翻译成中文,可见当时办学人的外行,也可见中国人办事草率了。[17]”

3对当今学校体育教学的镜鉴

1914年颁布的《教育部整理教育方案草案》开篇指出,清末民国时期的学校教育为:上作而下不应;有其名而无其实;举一而漏百,见小而遗大[5]。清末民初时期军国民教育思想下的学校体育教学,对我国当今学校体育教学在指导思想、教学内容、师资队伍方面具有重要的启示。

3.1指导思想立本求实

教育活动是人为的社会实践活动,这种“人为的”性质决定了教育研究不可能回避人们从事这一活动的需要、愿望和价值取向等问题,决定了并不存在所谓的不含价值的教育事实[18]。所以,从历史的角度来看,“东亚病夫”“亡国灭种”的时代境遇下,以增强体质为目的的军国民学校体育指导思想具有时代的先进性和积极性,但又有相当的局限性。缺乏对学科的认识,过于社会(国家)本位,无视学生个体的需要和学科(知识)的发展,缺乏对人与体育学科的关照。毛泽东评价当时军国民教育思想下的学校体育为“惟事外面铺张,不揣其本而齐其末”“多有形式而无实质”[19]。军国民教育思想影响下的学校体育教学指导思想及其实效给我们当今的警醒是,在制订学校体育教育教学指导思想时应根据体育学科的特点、本质功能,既考虑国家的需要,也要顾及个体和学科发展的需要,切勿偏颇,顾此失彼。鉴于往事,这里认为,学校体育教育教学指导思想的制订与确立应坚持立本求实的原则。立本求实中的“本”有两层含义:一是“以人为本”,二是以学校体育的“本质功能为本”。求实主要是指要结合国情,结合实际,顺应社会与时代现实的需求,满足国家和社会发展的需要。只有“立本”,学校体育才能在反映其本质功能的指导思想引领下充分发挥它的本质功能,彰显其核心价值,实现人的发展和需要;只有“求实”,学校体育指导思想才能拥有坚实的根基,获取时代的营养,焕发时代的光芒。由此不难看出,指导思想的立本求实原则是学校体育价值理性与工具理性的融合统一,是“道”与“术”的兼顾。军国民体育教学指导思想以兵式体操为主要教学内容,片面地追求学校体育的增强体质和尚武精神等功能价值,无视学生个体与体育学科的发展需要,严重阻碍了学校体育的健康发展。

以人为本和促进人的全面发展是新时代全面深化改革的指导思想[20],学校体育教育教学也必须服从于这一指导思想。需要指出的是,学校体育教育教学的发展方向除了与国家发展的宏观指导思想保持一致,体现国家发展的需要之外,还应体现其自身的独特性,即学校体育教育教学要有自己的指导思想。根据立本求实原则,认为“健身育人”作为新时代学校体育教育教学的指导思想更为适合。因为学校体育是在学校中开展的体育,具有“二重性”,是教育“育人”主要功能和体育“健身(增强体质)”本质功能的统一[21],所以,学校体育的本质功能是“健身育人”,是强身健体基础上培养全面发展的人和健全人格的人。“健身育人”的学校体育教育教学指导思想,既是学校体育价值理性的体现──有助于实现全面发展的人和健全人格的人的目标,又是学校体育工具理性的彰显──有助于实现青少年学生增强体质的目标。同时,“健身育人”的指导思想能够实现国家、个人、学科三者的兼顾,即通过系统的体育学科知识,增强学生的体质,培养学生的精神和意志品质,促进其全面发展和健全人格的形成。

3.2教学内容科学合理

在军国民体育指导思想的影响下,我国学校体育从1904年至1923年的约20年时间里,教学内容始终以兵式体操为主。虽然课程规定中也有普通体操、有益之运动、游戏、田径、球类等内容,但局限于当时的教学条件,加之军国民主义的昌行,这些内容开设的极不理想。现在看来,当时教授的兵式体操,只不过是为了严肃军纪而操练的队列队形以及培养武勇精神而进行的单人、双人格杀训练,内容单一枯燥,练习乏味无趣,难以激起学生的积极性,练习者一般不喜欢[8]。军国民体育指导思想下单一枯燥的兵式体操教学内容,严重阻碍了学校体育本质功能的发挥,违背了青少年儿童的身心发展规律,教育教学收效甚微。教学内容是实现教育教学目标的载体,被形象地比喻为“载着师生的汽车”[22]。教学内容设计的科学性、合理性与否,直接影响教学目标的达成。这里所指的体育教学内容设计的科学性与合理性,主要包括以下内涵:一是内容的设计是否坚持以人为本,符合学生的身心发展特征;二是教学内容与教学目标的达成度和一致性。军国民体育指导思想下的单一兵式体操教学内容设计缺乏科学性与合理性。队列队形、单人教练、双人教练、小队教练、中队教练等兵式体操教学内容,不适合儿童青少年活泼好动的年龄性格特征,导致整个学校体育缺乏活力,也不利于学生生理、心理等方面的改善,使其身心受无量之痛苦[7]。单一兵式体操教学内容与当时军国民教育目标的达成度也不高。从军国民体育教育目标来看,当时开展的体育教学内容难以发育其身体,强健其筋骨和造成完全之人格。再看军国民主义思想下的日本学校体育教学内容,之所以能够通过学校体育中的兵式体操培养未来的战士和军事人才,并不是单一采用兵式体操教学内容。军国主义时期的日本学校将普通体操和兵式体操作为主要教学内容,剑术、剑道、传统武术、一些球类等也是学校体育教学内容[23]。

为亿万青少年儿童的身心健康负责,为全体学生的未来发展负责,为我国的教育事业负责,是每一位教育工作者义不容辞的责任。所以,对于学校体育教学内容设计,应坚持科学性与合理性原则,坚持以人为本,遵循学生身心发展的规律和特征,结合教育教学目标,从无限丰富的体育教学内容中广泛汲取营养,避免因“偏食”造成学校体育“机体”的不健康,更应谨慎“头痛医头,脚痛医脚”的片面做法。

3.3师资队伍提质增量

军国民体育指导思想下奇缺而劣质的体育师资给学校体育教育教学造成的严重后果,成为了学校体育甚至是教育领域的反面教材,同时给予我们的教训也是惨痛的,以至于体育教育家方万邦先生说“现在提倡教育的急务不在造就多数的体育师资,而在造就良好的体育师资。[24]”就教育教学的教师队伍建设而言,历史的教训使我们认识质与量的辩证关系具有教育系统自身的特殊性,即量的供给要建立在一定质的基础上,没有一定质做保证的量,不仅难以促进学校体育事业的发展,而且还可能適得其反,成为阻碍其发展的因素。清末民初的学校体育教学就是一个很好的例子,由于体育师资短缺让大量“下等”军人充当体育教师,使学校名誉受损,学生学习体育的兴趣降低,甚至出现仇视体育的现象,对体育教师的负面影响深远。因此,从某种意义上讲,师资队伍的质量比数量更重要。目前,我国学校体育师资队伍仍然存在着质与量的矛盾。按照规定的生师比计算,我国各级各类学校体育教师缺额达30万[25];扩招导致的生源质量下降和有限的教育资源难以满足快速增长的学额而导致的培养质量下降[26],成为了新时期学校体育教育教学师资队伍建设的主要矛盾。

基于上述分析,我们在体育师资队伍建设过程中急需进行供给侧改革。根据学校体育用人市场需求侧要求,首先,要严格把控人才职前培养、教师资格认证、入职考核等环节的底线,宁缺毋滥,不让不合格者流入教育教学领域,以免污染与腐蚀原本就不景气的体育教学环境。提高学校体育师资队伍的整体质量,除了不断提高专业知识、专业技能等素养外,历史的教训告诉我们,提高从业者的爱岗敬业、教书育人、为人师表等职业道德素养是体育师资队伍建设不容忽视的关键点。其次,供给需求双侧发力,增加体育教师的需求量与供给数量,满足学校体育教育教学的需要。学校体育的健康可持续发展需要一定的条件,而一定质量保证前提下的教师数量便是其一。清末民初军国民体育下的学校体育师资不仅整体质量低,而且数量缺乏,严重影响了学校体育教育教学的开展。目前,教师总量严重超编,而体育教师总量却严重缺编[27]。这种现象十分不利于学校体育教育教学的发展。对此,需求侧应遵循体育学科教育教学规律,制定科学合理的体育师资需求政策,加强需求侧制度供给,完善体育师资配备制度;供给侧应在确保质量的前提下,增加体育教师的供给数量,尤其是中小学体育教师的数量,促进学校体育教育教学的发展。

4结语

教学是学校体育发展的主阵地,是传递健康知识、运动技能和科学锻炼方法的主要场所,是贯彻落实体育教育理念的主渠道,尤其对实现新时代学校体育“四位一体”目标具有重要意义。我国近代军国民教育思想下的学校体育既有里程碑式的积极意义,也有历史局限造成的消极影响。失败是成功之母,研究近代军国民教育思想下的学校体育教学,特别是指导思想、教学内容、体育师资主要教学因素中存在的不足,在我国体育教育教学史上既是一次深刻的教训,同时对当今学校体育教学的发展又起到了时刻的警醒,对目前学校体育发展中正确的指导思想确立、科学的教学内容设计、高质量的师资队伍建设具有前车之鉴意义。

参考文献:

[1]王登峰.明确新目标 落实新举措 激发新动能 形成新机制[J].中国学校体育,2019(1):2-5.

[2]于素梅.论一体化课程建设对学校体育发展的促进[J].体育学刊,2019,26(1):9-12.

[3]苏竞存.中国近代学校体育史[M].北京:人民教育出版社,1994:206.

[4]成都体育学院体育史研究所.中国近代体育史资料[M].成都:四川教育出版社,1988.

[5]舒新成.中国近代教育史资料(上册)[M].北京:人民教育出版社,1961.

[6]舒新成.中国近代教育史资料(下册)[M].北京:人民教育出版社,1961:1036.

[7]二十八画生.体育之研究[J].新青年,1917,3(2):47-65.

[8]刘世磊,黄彦军.癸卯学制时期中小学体操发展的经验、教训及启示[J].南京體育学院学报(社会科学版),2017,31(6):23-28.

[9]郑登云.中国近代教育史[M].上海:华东师范大学出版社,1994:180-181.

[10]宋恩荣,章咸.中华民国教育法规选编(1912~1949)[M].南京:江苏教育出版,1990:23.

[11]徐傅霖.体操教科书兵式教练[M].北京:中国图书公司,1908.

[12]苏竞存.中国近代学校体育史[M].北京:人民教育出版,1994:59-60.

[13]东山省总督锡良奏奉省中学以上学堂兵式体操应仿照陆军教练等折[J].政治官报,1911(1150):9-10.

[14]天津民立第一小学校高等一二三年生体操合影[J].教育杂志,1912,4(9):1.

[15]芝拉札中华学校学生兵式体操摄影[J].教育杂志,1920,12(4):1.

[16]陈镇华,陆恩淳,李世铭.中国体操运动史[M].武汉:武汉出版社出版发行,1990.

[17]郭沫若.郭沫若自传·少年时代,见:苏竞存.中国近代学校体育史[M].北京:人民教育出版社,1994:58.

[18]杨小微.教育研究的原理与方法[M].上海:华东师范大学出版社,2010:1-2.

[19]曾小武.中国近代学校兵操兴衰评析[J].武汉体育学院学报,1996(2):87-91.

[20]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定. [EB/OL]. [2019-03-22]. http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/15/content_2528179.htm.

[21]刘世磊,黄彦军.新时代我国学校体育发展的功能凝集与思想引领[J].武汉体育学院学报,2018,52(12):5-8.

[22]毛振明.体育教学论[M].北京:高等教育出版社,2005:8.

[23]刘春燕,李培,谭华.论学校体育在日本明治崛起中的作用[J].成都体育学院学报,2014,40(6):36-41.

[24]方万邦.体育原理[M].南京:京华印书馆,1993:27.

[25]刘世磊,方千华.供给侧改革视角下我国高校体育教育本科专业教育发展思路[J].西安体育学院学报,2018,35(3):361-365.

[26]刘世磊.困境与出路:我国高校体育教育本科专业教育发展探析[J].成都体育学院学报,2018,44(2):121-126.

[27]王登峰.新时代学校体育的整体策略和重点任务[J].体育教学,2018(3):4-6.

收稿日期:2020-04-01;修回日期:2020-05-27

基金项目:韩山师范学院博士启动基金项目(编号:QS202011)

作者简介:刘世磊(1980-),男,副教授,博士,研究方向为学校体育。