近20年我国博士生教育研究的热点与趋势

周维 蔡芬

[收稿日期] 2020-08-06

[基金项目] 2020年江苏省研究生科研创新项目(KYCX20_0011)

[作者简介] 周维(1990—),女,甘肃武威人。硕士,讲师,主要研究方向为教育技术。 *[通信作者] 蔡芬(1991—),女,安徽安庆人。博士研究生,主要研究方向为研究生教育。

[ 摘 要] 运用CiteSpace分析软件对CNKI数据库2001~2020年CSSCI来源期刊以博士生教育为主题的文章进行可视化分析,得到以下发现:博士生教育主题发文量整体呈现先升后降的波动趋势;北京大学教育学院发文量最多,也是院校合作发文数最多的机构;在这一领域发文量居于前3的学者是沈文钦、罗英姿和赵世奎;研究热点主要聚焦于博士教育的影响因素、博士生学位论文、留美生、导师、师徒制;研究主题演进从以往关注博士生培养质量的结果性指标开始转向博士生培养过程与成果产出相结合,关注的焦点逐渐多元化,内容更加丰富;近10年的研究主要关注女博士面临的挑战与发展、博士生学术职业的选择、博士生国际化水平的提升,以及博士教育招生制度的改革等。

[ 关键词] 博士生教育;关键词;研究主题;知识图谱;可视化分析

[ 中图分类号] G42 文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2021)03-0027-09

0 引言

随着我国经济的快速发展,社会对高层次人才的需求日益增强,尤其是在高精尖领域更加迫切地需要优秀人才。博士教育作为我国高等教育的最高层次,担负着高层次专业人才培养和科研创新的重要责任。近年来,国家先后发布相关政策文件,提出要扩大研究生招生规模,加强研究生的整体培养质量。2017年1月,教育部、国务院学位委员会印发的《学位与研究生教育发展“十三五”规划》提出“要适度扩大博士学位研究生教育规模”。2020年7月,中共中央总书记习近平对研究生教育工作作出了重要指示,进一步指出研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。因此,如何培养高质量的研究生,尤其是博士生,成为当下研究生教育发展的重要议题。博士生教育的研究現状与进展,是推动博士生教育高质量发展的重要前提。基于此,本研究采用可视化软件工具,对近20年来我国博士生教育研究领域的发文进行可视化处理,绘制相关的知识图谱,挖掘21世纪以来我国博士生教育研究的热点与趋势,并对研究发现展开讨论和总结,以期为今后进一步开展博士生教育研究提供借鉴和参考。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本研究以中国知网(CNKI)为来源数据库,采用高级检索方式进行文献的检索。为保证检索结果的权威性与严谨性,研究选取“CSSCI”为来源期刊,进行“篇名”检索,检索词为“博士生”或者“博士”,检索时间段为2001~2020年,检索截止日期为2020年6月28日。共检索得到文献3 668篇,剔除其中会议通知、期刊通知和不相关文献,最终得到有效文献1 641篇。

1.2 研究方法

选取可视化软件工具CiteSpace 5.7.R1对文献进行可视化处理,梳理近20年我国博士生研究的热点与趋势。首先,将知网检索得到的文献以Refworks格式导出,保存为txt文本。其后,在CiteSpace 5.7.R1中进行“Data-Import/Export-CNKI”数据格式的转换操作。最后,选取转换后的数据,在CiteSpace中进行操作参数设置,具体如下:时间段为“2001~2020年”;时间分割为“2”(即以2年为一个时间切片进行统计);节点类型依次单独选取“作者”“机构”“关键词”;选取标准为“Top N=25”(即从每个时间切片中选取前25);可视化网络简化方法为Minimum Spanning Tree和Pruning Sliced Networks。

在进行可视化过程中,对同义词进行了合并,如合并“博士”“博士生”和“博士研究生”。分析步骤如下:首先,对近20年来以博士生教育为主题的文献的发文量、发文作者和发文机构进行分析。其次,进行关键词共现和聚类分析。最后,通过对关键词时区图谱分析,以揭示该时间段内我国博士生教育研究的主题演进和变化情况。

2 研究结果分析

2.1 发文量

从图1可以看出,自2001~2020年近20年间,有关博士生教育的发文量整体上呈现出先上升后下降的趋势。2005年和2008年发文数量急剧增长,这和我国对博士生教育的逐渐重视和招生规模的扩张有着重要的关系。博士生教育实践的发展会推动学者在相关领域的理论研究。2004年之前,博士招生数量的年均增长率在20%以上;2004年之后,博士招生开始减速,一直到2016年年均增长率为3%左右。然而,自2004年开始,博士招生不再只追求数量,相关部门、高校及学者开始关注博士生的培养质量。2005~2008年,学者在博士生教育研究领域的发文量又出现了激增的现象,分别达到了43篇和83篇,增长率较上年分别为126%和80%。2015~2019年发文量波动较大,2016年发文量较上年有大幅度下降后,次年再次激增。这和国家相关教育部门出台的政策有着一定联系。2017年1月,《学位与研究生教育发展“十三五”规划》提出,要适度扩大博士学位研究生教育规模。2018年8月,教育部、财政部、国家发改委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,提出扩大博士研究生规模,加快发展博士专业学位研究生教育,大力培养高精尖急缺人才。因此,2019年博士生教育发文量较上一年有所增加。由此说明,国家相关政策的出台对学者相关领域的研究具有一定的导向作用。与此同时,学者对政策中关注问题的理论研究,又反过来推动政策的实施并指导教育实践的发展。

2.2 发文机构

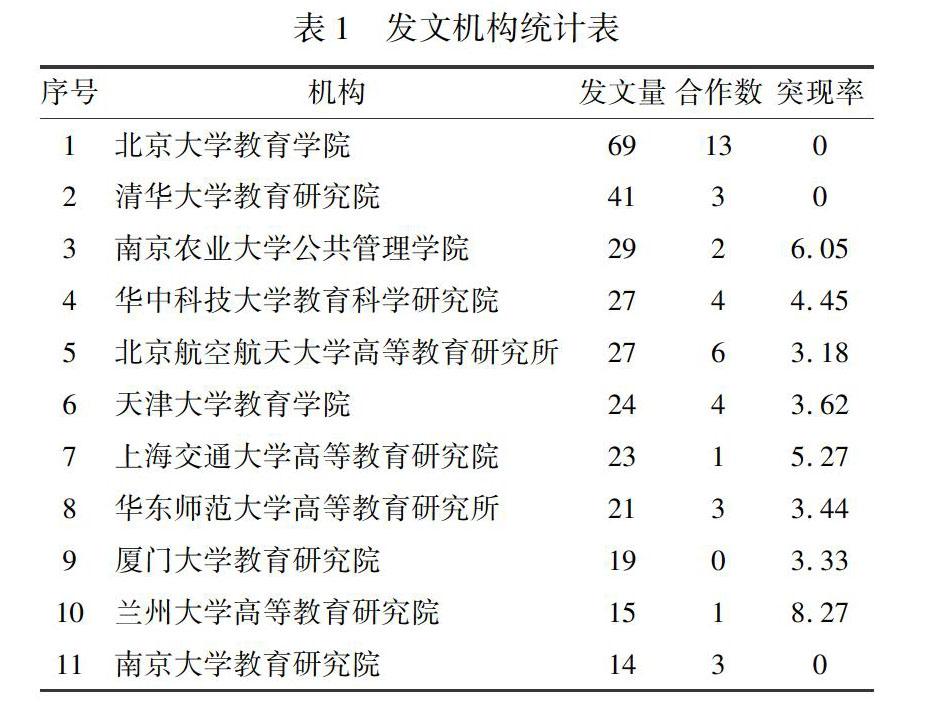

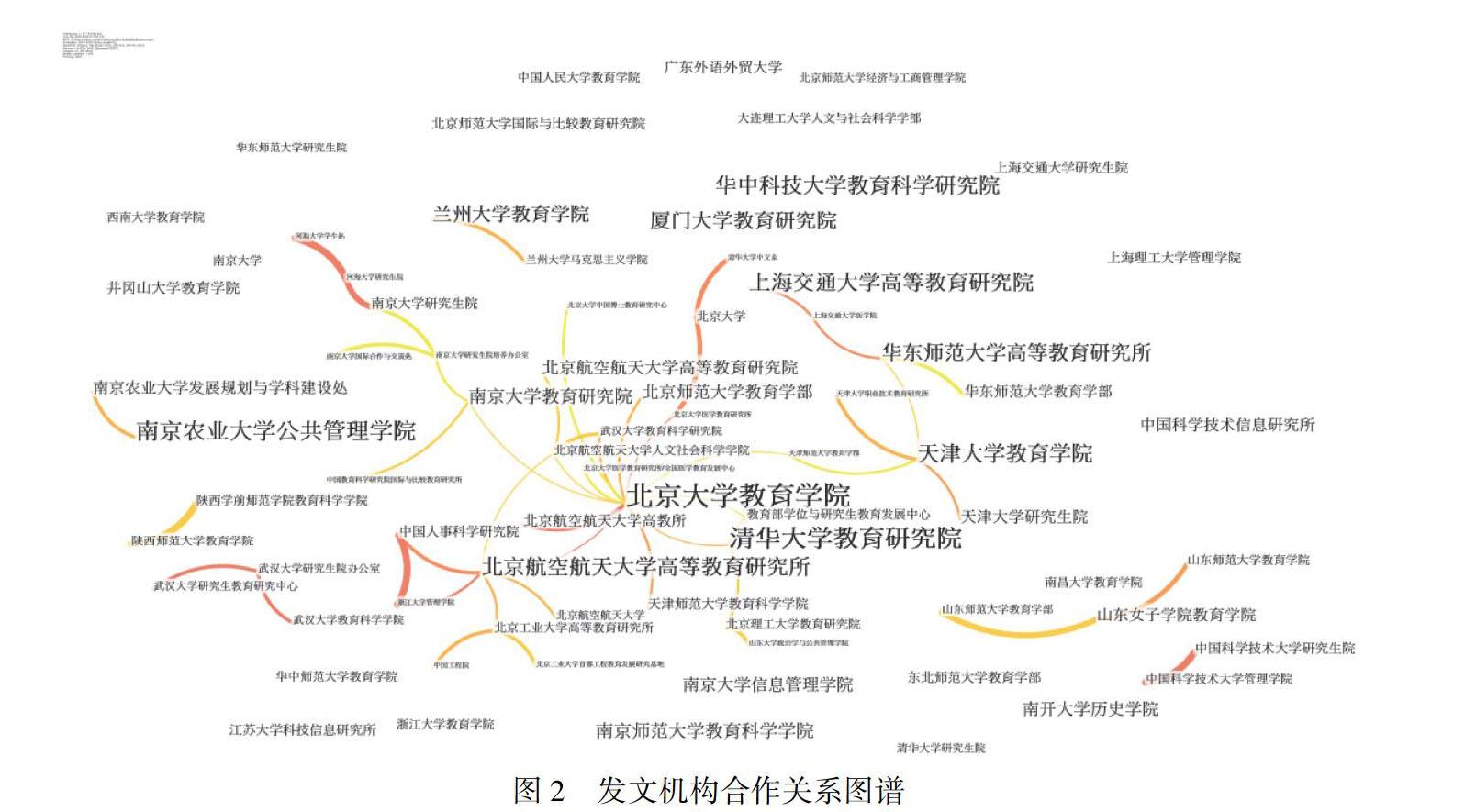

从图2可以看出,发文机构间的整体合作程度是较为紧密的,大致可以分为7个集群。其中,合作网络中最为紧密的一组是北京、天津、上海、南京等地的高校和科研院所,其余6组中除了陕西师范大学教育学院与陕西学前师范学院教育科学学院的合作外,合作机构基本是校内院所之间的合作,与校外合作较少,分别是兰州大学、南京农业大学、武汉大学和中国科学技术大学。按照机构发文量将排在前11位的机构进行统计,得到表1。

从表1可以看出,北京大学教育学院发文量最高(69篇),同时也是院校合作数最多的机构,与13个机构有合作关系(Degree=13)。发文量位于第二的是清华大学教育研究院(41篇),但其与其他机构的合作较少,仅有3所机构(Degree=3),分别是教育部学位与研究生教育发展中心、北京航空航天大学高等教育研究所和北京理工大学教育研究院。发文量第三位的是南京农业大学公共管理学院(29篇),虽合作院校较少(Degree=2),但其突现率较高(Burst=6.05),表明该机构近年来对于博士生教育方面的研究较为关注。同时,近年来对该研究领域较为关注的有兰州大学教育学院(现为“兰州大学高等教育研究院”),突现率是发文机构中最高(Burst=8.27)的。此外,北京航空航天大学高等教育研究所合作机构的数量排在第二位(Degree=6),在博士生教育研究领域和其他机构的学者保持着广泛的合作。

从机构发文量上可以看出,排在前列的多数为东部地区的高校与科研院所。这和华东地区经济更加发达、研究型高校较多、博士生教育发展居于全国前列有一定的关系。教育部统计数据显示,2018年,北京招收博士研究生的人数超过全国招生总量的25%,达到了2.5万人。同年,上海招收博士研究生0.9万人,占全国招生总数的9.56%;江苏招收0.7万人,占比7.95%。此外,东部高校一级学科博士点数量远多于中西部高校。北京一级学科博士点数量最多,达到534个,占比为18%。东部地区的一些高校在博士生教育领域发文量更加突出,成果更多。居于其次的是华北地区的高校和科研院所。

2.3 发文作者

发文作者合作关系的图谱(图3)显示,共有9组作者之间有合作關系,除此之外都是单独发文。图中文字大小代表发文量的多少,由此可以看出发文量明显较多的3位学者分别是沈文钦、罗英姿和赵世奎。同时,这3位学者也是与其他学者合作最多的,尤其以沈文钦和赵世奎为中心的合作网络最大。根据发文量排序,本文对发文量排在前8位的学者进行详细统计,包括发文作者的第一作者数量、合作数、所在机构和研究方向等(见表2)。

从表2的数据可以看出,发文量排在前8位的学者分别是沈文钦、罗英姿、赵世奎、陈洪捷、李云鹏、刘少雪、包水梅和马永红。近年来,这些学者对博士生教育领域的研究贡献较大。这8位学者中,除了李云鹏是单独发文之外,剩余7位学者都与其他学者存在着较为密切的合作关系,尤其是发文量领先的3位学者沈文钦、罗英姿和赵世奎在合作数上也高于其他学者。由此表明,学者间的学术合作网络体系,有助于提高科研产出。同时,这也表明国内关于博士生教育主题研究的学术共同体正在逐步形成。论文署名的顺序一般代表了该论文作者对成果的贡献程度。为了更进一步探究学者在博士生教育领域研究的贡献,笔者对第一作者数量进行了统计。其中,第一作者数量占发文量比例较高的是李云鹏、包水梅、赵世奎和罗英姿,在博士生教育领域的学术贡献更大。从发文作者的研究领域来看,主要还是集中于高等教育研究领域,学者之间进行跨学科合作发文的较少。

2.4 研究热点的聚类分析

通过CiteSpace 绘制高频关键词共现网络知识图谱,得到博士生教育领域研究的主题变化情况,见图4。其后,对关键词共现网络进行聚类,以揭示这一研究领域在某一段时间内的主要议题,结果如图5所示。本研究中的聚类模块值和平均轮廓系数分别为0.52和0.62,二者都接近于1,由此说明本次聚类结果较为合理。聚类主题词的提取和命名主要依据为关键词,因此可以根据聚类的主题词,按照初始文献检索的条件设置,对聚类结果进行二次文献检索,从而深入分析博士生教育研究的主题。从图5可以看出,博士生教育研究领域的主题可以聚成8个群组,分别为“影响因素”“博士学位论文”“美国”“留美生”“研究生教育”“博士生教育”“博士生导师”“师徒制”和“博士质量”。

其中,一些群组之间有部分重叠,例如“研究生教育”“博士生教育”“师徒制”“影响因素”等,表明群组间的文献具有较强的关联性。尽管有些群组之间重叠较少,但仍然有一些高中心性节点将群组联系起来,这表明这些群组之间也有一定的联系[1]。以此为基础分析,可以有效地探寻博士生教育研究的知识基础。另外,由于研究生群体本身就包括了博士生,“研究生教育”涵盖了“博士生教育”,“博士生教育”为本研究的主题词,因而不做具体分析。同时,将“美国”和“留美生”进行合并分析。因此,以下将重点分析博士生教育领域的5个主要议题:博士生教育的影响因素、博士学位论文、留美生、博士生导师和师徒制。

1) 影响因素。二次检索显示,学者对影响博士生教育质量的因素展开探究,涉及的主题主要有对博士生(学术)创新能力、学术热情、学术不端行为、科研产出(绩效)、延期毕业、学术职业选择、满意度等影响因素的研究。影响因素主要有宏观要素和微观要素两个层面。从宏观层面来说,涉及的影响因素主要有院校环境、制度体制、文化氛围等;从微观层面来说,涉及的影响因素主要为博士生个体体征、课程学习、导师指导等要素。以影响博士生延期毕业因素的探讨为例,绳丽惠认为博士生能否正常毕业与学校设置的博士学习年限、学术成果的发表要求、导师指导和博士生个人的科研基础都有一定的相关性,并由此提出高校应进一步改革博士生的培养机制,提高生源质量,优化学习年限,加强导师队伍的建设和管理等[2]。

2) 博士学位论文。博士生学位论文的撰写是博士生教育培养质量的重要体现,也是培养过程的基本训练。我国1981年出台的《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》第十三条对博士学位论文做出规定并一直沿用至今,要求其学位论文应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并在科学或专门技术上做出创造性的成果。结合图6中的时区图可以看出,进入21世纪后,博士生学位论文成为我国研究生教育界关注的焦点。相关调查发现,我国的博士学位论文还存在学术的国际化水平不高、创新性不足、可行性论证不够充分、规范性和科学性欠缺等问题[3]。为了进一步提高学位论文的评审质量,英爽等提出应明确博士学位论文评审贯通管理的思路,即论文在评审过程中,可以由不同审查环节的专家构成,同时保证审查环节前后贯通、责任相互制约,并建立相应的学位论文培养质量档案袋制度,以提升学位论文在审查过程各节点的质量[4]。张红霞也指出,博士生应树立研究意识、批判意识和模型意识,用批判性的眼光来看待以往研究中存在的一些不规范或不科学的现象,不迷信权威,学会运用新的方法或理论来解释现有的中国现象,以提高学位论文研究的科学性和创新性[5]。

3) 留美生。高等教育国际化是国家面向世界培养高层次创新人才和增强国际竞争力的有效举措。2017年1月,依据《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,教育部、财政部、国家发展改革委制定了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,明确提出要面向世界科技发展前沿,突出建设的国际影响力,全面提升我国高等教育在国际交流合作中的综合实力。创新我国研究生人才联合培养的新模式,将国外优质教育资源有效融合到教学科研全过程,是加快我国“双一流”建设和国际化培养高层次专业人才的重要举措[6]。美国作为高等教育强国,吸引了大量研究生前往其顶尖高校留学。张东海对在美国顶尖高校留学(中国籍)的博士生进行调查发现,“美国社会环境”和“中国研究支撑条件”对留学生的归国意愿没有显著的影响,而“在华个人职业发展前景”和“中国学术体制与环境”是影响其是否回国继续从事科研的重要因素,并基于此提出应依赖学术共同体,优化我国的学术环境评价体系,吸引更多的高层次人才归国从事科学研究[7]。

4) 博士生导师。导师在英文中的对应翻译有两种,一种是advisor/supervisor,另外一种是mentor,前者是指在内容上对学生进行专业指导,后者是指个人辅导[8]。导师作为博士生培养的第一责任人,既是博士生科研工作的指导者,也是其学术生涯的领路人,对博士生的成长成才起到了非常关键的作用。相关研究表明,导师的支持性指导以及博士生学习的自主性对其自身的专业素养和成长具有较大的促进作用[9]。由此也证明了导师“三全育人”(全过程育人、全员育人、全方位育人)在博士生培养过程中的重要性。徐岚也提出,博士生的培养质量受到导师指导风格、师风师德等因素的影响。导师应根据博士生自身的特点和学科差异来施教,结合其所处的阶段和科研进展适当引导[8]。与自然科学相比,社会科学领域博士研究生的研究工作主要依赖于研究生之间更为个体化的关系[10]。同时,改革博士生导师聘任制度和考核评价机制,以人为本,在博士生培养的过程中建设追踪调查机制,及时反馈培养过程出现的各种问题,从而构建良好的师生关系,以提高博士生培养的整体质量[11]。

5) 师徒制。德国大学在19世纪初首先开创现代博士研究生教育。其中,师徒制(individual doctorate)是一种德国博士生培养模式的传统模式[12]。这种模式的关键在于博士生尽早融入导师的教席工作,从而为将来的教学和科研工作做准备[13]。在德国,师徒制博士学位相对较为普遍,对于导师和博士生来说,都具有较大的自由度。比如,导师在招生的时候没有较为具体详细的招生标准,自己具有较大的自主选择权;博士生由于入学时间相对自由,也没有固定的学业内容,可以根据自己的研究进展和兴趣来选择自己的学习内容,但需要在教授的指导下完成论文。与“师徒制”博士学位相对的是“结构化博士学位”,后者对博士生的培养过程更加严格规范,有较为详细的培养方案等,主要通过课题、课程、研讨会等形式来加强博士生的培养,一般在读年限是3~5年,实行导师组的培养和管理方式。国内高校也借鉴德国师徒制博士的培养模式,在制定博士生培养方案的大框架下,给予院系和导师充分的自主权,让其依据学科和学生科研基础等差异因材施教,从而提升学生的科研素质和综合能力。

2.5 研究主題演进

为进一步了解博士生教育研究主题的演进趋势与前沿变化,用CiteSpace导出了2001~2020年博士生教育研究的关键词聚类时区图谱(图6)。由图6可知,自2001年以来,学者都较为关注博士生教育的质量,并提出应通过招生、培养、考核等环节来提升博士生的整体培养质量。清华大学原校长顾秉林2001年提出,要推进招生改革,提高生源质量,实施筛选制度,营造创新氛围等来弘扬创新精神,从而不断提高博士生的培养质量[14]。中国科学院李志坚院士表示,博士学位论文是博士生培养质量的重要体现[15]。但随着博士培养问题的逐渐显露,很多高校意识到仅仅将显性的成果指标,如以专利、期刊论文发表、学位论文撰写作为评价研究生教育质量高低的标准并不全面。因此,博士生教育质量评价指标开始从只注重终端结果转向过程监控和成果产出相结合,如在博士生的培养过程中,更加关注博士生研究方向的契合性、课程设置的合理性、师生关系的和谐性、学术活动的参与程度等。只有回归博士生的培养过程,才能实现博士生的高质量培养[16]。

从整个时区图谱来看,博士生教育研究领域的学者从以往注重博士生学位论文的质量开始转向关注博士生的培养过程,如博士生创新能力的提升、招生制度和资助体系的完善、资格考核制度的建立和国际化水平的提升等。由此可以看出,我国博士生教育发展更加关注博士生的入口(生源质量)和培养过程,以及教育在性别上的公平性,研究体系日益完善,视野更加广阔。尤其是在近10年,我国学者的关注主题进一步多元化,如博士生创新能力的培养、女博士面临的压力与挑战、博士生学术职业的选择、博士生国际化水平的提升、博士生跨学科培养模式的形成,以及博士生招生制度的改革等。同时,国家也出台相关政策,从制度层面为博士生的培养工作提供保障。2019年2月,教育部办公厅发布的《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》,提出导师要加强指导和激发研究生的科学精神和原始创新能力等。相关学者也指出,基于目前知识生产模式转变的大背景[17],应不断采取各种举措来加强博士教育建设,如加大对博士生的资助力度[18],完善博士生中期考核制度[19],加强博士生教育的智库建设[20],提升博士生的国际化水平等[21]。

3 总结与讨论

对近20年博士生教育研究的现状和变化趋势的分析显示,目前学者关注的热点主要为博士生培养质量的影响因素、博士学位论文的创新、留美博士生趋势与发展、博士生导师队伍建设以及师徒制对我国博士生培养的借鉴等。研究的趋势和特点主要体现在以下几个方面。

第一, 研究机构较为集中,不同机构学者间展开充分的学术合作,研究机构主要集中于“双一流”高校,如北京大学、清华大学、南京农业大学、华中科技大学、北京航空航天大学等。发文机构图谱和发文作者的关系网络图谱呈现出广泛且密切的合作关系。发文机构图谱中有7个集群,发文作者关系网络图谱中有9组合作团队。从发文机构来看,以北京大学、清华大学、天津大学、南京大学等高校科研院所为中心构成的合作网络最为广泛。从发文作者来看,以北京大学的沈文钦和北京航空航天大学的赵世奎为中心的合作关系最为密切。

第二, 研究主题更加丰富和多元,研究主题从原来的只注重博士生成果产出逐步转向关注其培养的全过程,并且掀起了新一轮的博士生教育改革。部分高校对博士生的毕业要求,从论文发表的“量”开始转向论文发表的“质”。同时,博士毕业和招聘采用了论文代表作的形式。率先将这一理念付诸实践的是清华大学。2019年,清华大学发布的新修订的《攻读博士学位研究生培养工作规定》明确指出,取消将博士在学期间发表论文达到基本要求作为学位申请的硬性指标,并且也不再以学术论文作为评价博士生学术水平的唯一依据,并鼓励各学院建立多元化的博士生学术创新成果评价机制。这也是我国博士生教育质量评价体系不断完善的重要标志,有利于推动博士生创新性成果的产出和高层次尖端人才的培养。目前,高校展开对博士生学习体验和满意度等的调查也日益增多。由此说明,中国博士生教育正在逐渐走向以人为本,以学生发展为中心。

第三,研究趋向于借鉴欧美国家博士生培养的先进经验,提出我国博士生培养的对策建议。这从关键词知识图谱中的“美国”“英国”等可以看出。在博士生质量保障机制构建方面,刘怡等在分析美国由联邦政府—专业协会—研究学者—高等院校组成的四层次博士跟踪调查体系的基础上,提出我国应完善博士跟踪调查体系,设立全国性的博士调查机构,发挥学者的主动性等来构建博士跟踪调查系统,发现问题并进行改进,进而从多个维度保障博士的培养质量[22]。江珊借鉴伦敦帝国学院博士生教学助理制度,并对工科博士生教学助理制度中的工作岗位设置、日常管理模式、实践经验等进行深入分析,提出我国应明确工科的定位,实行多重主体管理,丰富岗前培训内容等来完善我国工科教育的博士生教学助理体系,促进工科教育的可持续发展[23]。然而,我国由于政治、经济和教育体制、博士生教育的规模和发展阶段与西方或东亚一些发达国家高校还存在一定的差距和差异。所以在借鉴国外顶尖高校博士生培养的先进经验时,要考虑基本国情与实际,不能一概而论与模仿,只有因地制宜,才能建立起具有中国特色的博士生教育体系。

第四,研究关注的群体逐步多样化,涉及不同的性别、学位等。随着我国博士生教育规模的日益扩大,如何彰显高层次人才选拔的公平性和满足社会对人才的需求是学者关注的焦点之一。一方面,相关数据显示,相比于以往,女博士招录和高校女教师招聘的比例呈现上升趋势,说明女性高层次人才在获取教育资源方面和学术就业市场中的状况有所改善。尽管社会对女博士一直存在一些争议和偏见,但相关大数据调查显示,女性博士毕业生并不存在明显的性别劣势[24],并且学术职业的发展也相对不错,在全国优秀博士论文中也占有一定的比例[25]。另外,为了适应我国经济社会发展对高层次人才的迫切需求,社会呼吁要增加专业学位的设置。目前我国已设有40种专业学位,但专业博士学位却少之又少,并不能满足高校和社会各行各业对专业实践人才的需求。高校应进一步扩大专业博士的规模,与学术型博士区别培养,从而保证其人才培养的整体质量。总体来看,随着我国经济社会的发展,就业市场对高校在高层次专业人才的培养提出了更高的要求,而这也正是推动我国博士生教育体系不断完善的重要动力。

参考文献

[1] 陈劲良,陈勇,皮佩云.国外校长专业发展研究的现状及发展态势——基于 WOS(2006—2018年)的文献计量可视化分析[J].外国中小学教育,2019(10):44-55.

[2] 绳丽惠.博士生延期毕业现象:影响因素与治理策略[J].学位与研究生教育,2019(6):60-64.

[3] 胡水清.博士学位论文质量保障的实践与反思[J].湖南师范大学教育科学学报,2008(1):99-100.

[4] 英爽,康君,高栋.博士生学位论文主要审查环节贯通管理体系的构建[J].研究生教育研究,2014(5):31-35.

[5] 张红霞.博士生“三个意识”的养成与博士学位论文创新[J].中国高教研究,2020(5):29-33.

[6] 劉晓黎,张莉,刘磊.研究生教育国际化支撑“双一流”建设的对策研究[J].研究生教育研究,2016(4):11-15.

[7] 张东海.学术环境与归国意愿——对留美博士生的调查研究[J].复旦教育论坛,2014(5):45-49.

[8] 徐岚.从导师指导过程看立德树人对博士生社会化的作用[J].学位与研究生教育,2020(5):49-58.

[9] 杜嫱.导师指导与博士生专业素养的发展:自主性的调节作用[J].研究生教育研究,2019(3):36-43.

[10] 萨拉·德拉蒙特,保罗·阿特金森,奥黛特·帕里.博士生培养——研究生院的成功与失败[M].赵琳,译.北京:北京理工大学出版社,2019:160.

[11] 徐岚.导师指导风格与博士生培养质量之关系研究[J].高等教育研究,2019(6):58-66.

[12] 秦琳.從师徒制到研究生院——德国博士研究生培养的结构化改革[J].学位与研究生教育,2012(1):59-64.

[13] 朱佳妮,朱军文,刘莉.德国博士生培养模式的变革——“师徒制”与“结构化”的比较[J].学位与研究生教育,2013(11):64-69.

[14] 顾秉林.弘扬创新精神 提高博士生培养质量[J].学位与研究生教育,2001(Z1):2-5.

[15] 李志坚.博士论文是博士生培养质量的重要标志[J].学位与研究生教育,2001(Z2):10-11.

[16] 马明霞,任晓华,王启烁,等.培养高质量博士生的实践逻辑——基于全国百篇优博论文获得者对博士阶段的回溯评价[J].研究生教育研究,2014(4):32-38.

[17] 张佳乐,罗英姿.知识生产模式转型下的博士职业发展——基于国内外相关调查数据的分析[J].教育发展研究,2017(19):25-32.

[18] 彭安臣,沈红.博士生资助与博士生培养质量——基于12所大学问卷调查数据的实证分析[J].学位与研究生教育,2012(7):53-60.

[19] 徐岚,陶涛.督促还是淘汰:博士生中期考核机制形成及其实施效果研究[J].高等教育研究,2018(5):74-81.

[20] 王建梁,廖星铭.欧洲大学协会:博士生教育的“智库”建设及启示[J].现代教育管理,2020(4):116-122.

[21] ANNAMARIA S R,王福胜,庄丽君.博士生教育国际化的新形式:欧洲博士学位[J].学位与研究生教育,2011(1):71-77.

[22] 刘怡,刘晨光.如何保障博士培养质量?——美国四层次博士跟踪调查体系的研究与借鉴[J].国家教育行政学院学报,2019(9):53-60.

[23] 江珊.英国顶尖大学工科博士研究生教学助理制度及其现实借鉴[J].高等工程教育研究,2015(4):88-92.

[24] 李锋亮,陈鑫磊,何光喜.女博士的婚姻、生育与就业[J].北京大学教育评论,2012(3):114-123.

[25] 杨奕虹,李宁,武夷山.全国优秀博士论文女性作者特征状况计量分析[J].情报杂志,2012(8):79-83.

The focus and trends of China′s doctoral

education research in the past 20 years

ZHOU Wei1, CAI Fen2

(1. College of Education Science, Weinan Normal University, Weinan, Shaanxi 714000, China;

2. School of Educational Science, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210093, China)

Abstract

Using CiteSpace analysis software to visually analyze the articles on the subject of doctoral education from the CSSCI journals of the CNKI database from 2001 to 2020, the following findings were obtained: the number of articles on doctoral education topics as a whole showed a fluctuating trend of first rising and then falling; Peking University Education published the most of the related articles,and is also the institution that published the most of articles in cooperation with other institutions; thetop 3 scholars in this field are Shen Wen-qin, Luo Ying-zi, and Zhao Shi-kui; research hotspots mainly focus on the influencing factors of doctoral education, doctoral dissertations, students studying in the U.S.,supervisors, and apprenticeship; the evolution of research topics has shifted from the resultant indicators that focused on the quality of doctoral student training to the combination of the doctoral student training process and academic output, and the focus of attention has gradually become diversified and the content has become more abundant.In the past 10 years,the research hotspots focus on the cultivation of doctoral students' creativity, the challenges and development faced by female doctors, the choice of academic careers for doctoral students, the improvement of the internationalization of doctoral students,and the reform of the doctoral education enrollment system.

Keywords

doctoral education; keywords; research topics; knowledge graphs; visual analysis