莴苣化学成分及药理作用研究进展

庞克坚,魏沣,唐萍,唐辉,杨新洲

(1 石河子大学 药学院,石河子 832003;2 中南民族大学 药学院,武汉 430074)

莴苣又称莴苣菜、莴笋、千金菜,为菊科莴苣属植物莴苣(LactucasativaL.)的茎和叶,一年或二年生草本,原产于地中海沿岸,公元七世纪传入中国. 莴苣始载于唐代《食疗本草》;在《海上方》、《肘后方》、《圣惠方》、《圣济总录》均有复方药用记载. 《本草纲目》载其“味苦冷;主通乳汁,利小便,坚筋骨,开胸隔,杀虫蛇毒”[1],在《中华本草》(维吾尔药卷)、《中华本草》(蒙药卷)均有药用记载[2-3]. 其种子是维药经典名方新型祖卡木颗粒罂粟壳的良好替代品[4]. 研究表明莴苣富含黄酮、倍半萜,其次是多酚和脂肪酸,少量香豆素化合物,具有抗氧化,降血糖降血脂,抗肿瘤等作用. 本文就近年来有关莴苣化学成分和药理作用的研究进展综述如下.

1 化学成分

1.1 黄酮及其苷类

黄酮类物质是莴苣富含成分和多种药理活性的物质基础(图1). 1985年BILYK等[5]首次从莴苣叶中分离得到槲皮素(1)、山奈酚(2). 2000年PONT等[6]从莴苣的干燥地上部分得到矢车菊素-3-O-葡萄糖苷(3)、矢车菊素-3-O-(6″-O-丙二酰)葡萄糖苷(4)、槲皮素-3-O-葡萄糖苷(5)、槲皮素-3-O-葡萄糖苷酸(6)、木犀草素-7-O-葡萄糖苷酸(7)、槲皮素-3-O-(6″-O-丙二酰)葡萄糖苷(8)、槲皮素-3-O-鼠李糖苷(9). 2007年LLORACH等[7]从莴苣干燥地上部分得到槲皮素-7-O-葡糖苷酸-3-O-(6″-O-丙二酰)葡萄糖苷(10)、槲皮素-7-O-葡萄糖苷-3-O-(6″-O-丙二酰)葡萄糖苷(11)、槲皮素-3-O-芸香糖苷(12)、木犀草素-7-O-葡萄糖苷(13)、木犀草素7-O-芸香糖苷(14). 2009年MULABAGAL等[8]从莴苣叶中得到矢车菊素-3-O-(6″-O-丙二酰)葡萄糖苷甲酯(15). 2012年徐芳等[9]从莴苣种子中分离得到lactucasativoside A(16). 2015年PEPE等[10]从莴苣叶中分离得到异鼠李素-3-O-葡糖苷酸(17)、山柰素-3-O-葡糖苷酸(18).

图1 化合物1~18的化学结构Fig.1 Chemical structures of compounds 1-18

1.2 萜类

1.2.1 倍半萜

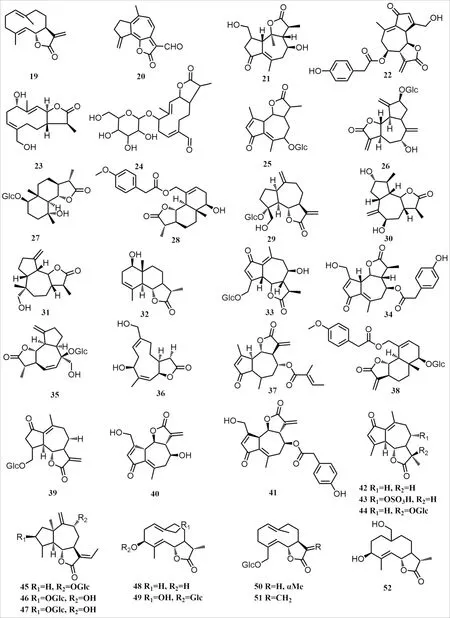

莴苣属植物富含倍半萜化合物(图2). 1983年TAKASUGI等[11]从诱导莴苣叶中发现两种抗真菌倍半萜,木香烃内酯(19)和lettucenin A(20). 这些年,从莴苣干燥地上部分、莴苣根、莴苣茎、全草分离得到11β,13-二氢山莴苣素(21)、莴苣苦素(22)、3β,14-dihydroxy-11β,13-dihydrocostunolide(23)[12]、莴苣苷A(24)、莴苣苷C(25)、大托菊甙A(26)[13]、1β-O-β-D-吡喃葡萄糖基-4α-羟基-5α,6β,11βH-桉烷-12,6α-内酯(27)、1β-羟基-15-O-(p-甲氧基苯基乙酰基)-5α,6β,11βH-桉烷-3-烯-12,6α-内酯(28)、4α-O-β-D-吡喃葡萄糖基-15-羟基-5α,6βH-愈创烷-10(14),11(13)-二烯-12,6α-内酯(29)、9β-羟基-4β,11β,13,15-四氢中美菊素C(30)、10β,14-二羟基-11βH-愈创烷-4(15)-烯-12,6α-内酯(31)、1β-羟基-5α,6βH-桉烷-3-烯-12,6α-内酯(32)、菊苣萜苷B(33)、11β,13-二氢山莴苣苦素(34)、10β,14-二羟基-10(14),11β(13)-四氢-8,9-二氢-3-脱氢中美菊素C-10-O-β-葡萄糖苷(35)[14-15]、3,14-二羟基-11,13-二氢木香内酯(36)和8-巴豆酰-15-去氧山莴苣素(37)[16]、1β-O-β-D-吡喃葡萄糖基-15-O-(p-甲氧基苯基乙酰基)-5α,6βH-桉烷-3,11(13)-烯-12,6α-内酯(38)[17]、假还阳参苷B(39)、山莴苣素(40)、山莴苣苦素(41)、去乙酰氧母菊素(42)、8-脱乙酰母菊素-8-O-硫酸(43)、11β-羟基脱乙酰母菊素-11-O-β-吡喃葡萄糖苷(44)、scorzoside(45)、11β,13-羟基曲折斑鸠菊苷(46)、苦荬菜内酯F(47)、3β,14-二羟基-11β,13-二氢木香烯内酯(48)、苦苣菜苷(49)、苦荬菜内酯 H(50)、毛连菜苷B(51)、莴苣苷B(52)[18].

图2 化合物19~52的化学结构Fig.2 Chemical structures of compounds 19-52

1.2.2 单萜类

2013年NOMAANI等[19]采用水蒸气蒸馏法从莴苣叶中分离得到20种单萜(图3). α-蒎烯(53)、p-伞花烃(54)、百里香酚(55)、杜烯酚(56)、α-萜品烯(57)、乙酸百里酚酯(58)、α-石竹烯(59)、桉油烯醇(60)、莰烯(61)、柠檬烯(62)、β-蒎烯(63)、α-萜品油烯(64)、芳樟醇(65)、4-松油醇(66)、α-松油醇(67)、o-甲基百里香酚(68)、L-香树烯(69)、喇叭烯(70).

图3 化合物53~70的化学结构Fig.3 Chemical structures of compounds 53-70

1.3 多酚类

多酚是莴苣中最重要的活性成分(图4),主要有咖啡酰酒石酸(71)、二咖啡酰酒石酸(72)[20-21]、绿原酸(73)、咖啡酸基苹果酸(74)、菊苣酸(75)、异绿原酸(76)[7,22]、咖啡酸(77)[23]、阿魏酸(78)[24]、阿魏酰奎宁酸(79)、阿魏酰酒石酸(80)、甲基-咖啡酰氧基-阿魏酰基-酒石酸(81)[10]、咖啡酸甲酯(82)、咖啡酸酯乙酯(83)、咖啡酸胆碱酯(84)、绿原酸甲酯(85)、绿原酸乙酯(86)、3,4-二咖啡酰奎宁酸(87)、3,4-二咖啡酰奎宁酸甲酯(88)、3,4-二咖啡酰奎宁酸乙酯(89)、4,5-二咖啡酰奎宁酸甲酯(90)、4,5-二咖啡酰奎宁酸乙酯(91)、3,5-二咖啡酰奎宁酸甲酯(92)[25].

图4 化合物71~92的化学结构Fig.4 Chemical structures of compounds 71-92

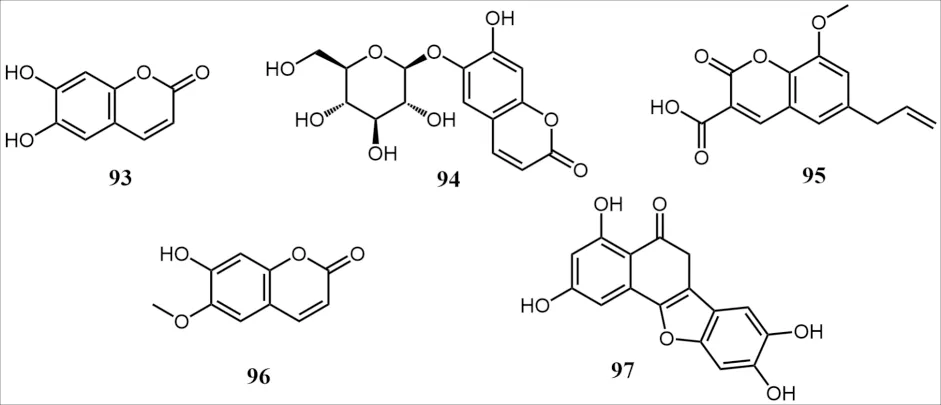

1.4 香豆素

香豆素类具有多种生理和药理活性,是莴苣中极具开发价值的一类成分. 目前主要分离得到5种化合物(图5),七叶内酯(93)、秦皮甲素(94)[10]、8-甲氧基-2-氧代-6-(丙-2-烯-1-基)-2H-色烯-3-羧酸(95)[26]、莨菪亭(96)、2,4,8,9-tetrahydroxy-5H-benzofuro[3,2-c]isochromen-5-one(97)[25].

图5 化合物93-97的化学结构Fig.5 Chemical structures of compounds 93-97

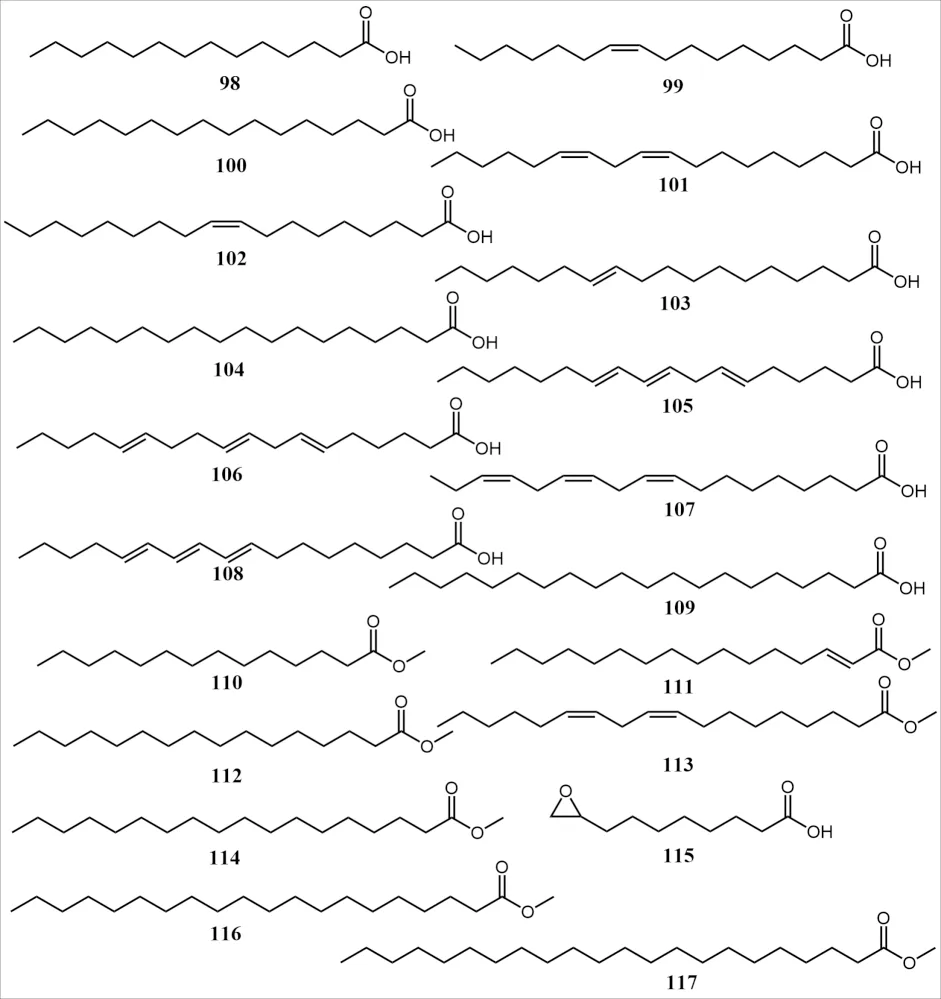

1.5 脂肪酸

莴苣子含有大量脂肪酸成分,其不饱和脂肪酸含量高达86.682%. 贺绍琴等[27]采用超临界CO2萃取,从莴苣子中分离得到12种脂肪酸成分(图6),分别为肉豆蔻酸(98)、9-十六碳烯酸(99)、棕榈酸(100)、亚油酸(101)、油酸(102)、11-十八碳烯酸(103)、硬脂酸(104)、6,9,11-十八碳三烯酸(105)、6,9,13-十八碳三烯酸(106)、亚麻酸(107)、9,11,13-十八碳三烯酸(108)、花生酸(109). 张福维等[28]采用超声波辅助提取,从莴苣子中分离得到8种脂肪酸成分,包括十四烷酸甲酯(110)、十六碳烯酸甲酯(111)、十六烷酸甲酯(112)、(Z,Z)-9,12-十八碳二烯酸甲酯(113)、十八烷酸甲酯(114)、辛基-环氧乙烷辛酸辛酯(115)、二十烷酸甲酯(116)、二十二烷酸甲酯(117).

图6 化合物98~117的化学结构Fig.6 Chemical structures of compounds 98-117

1.6 挥发油

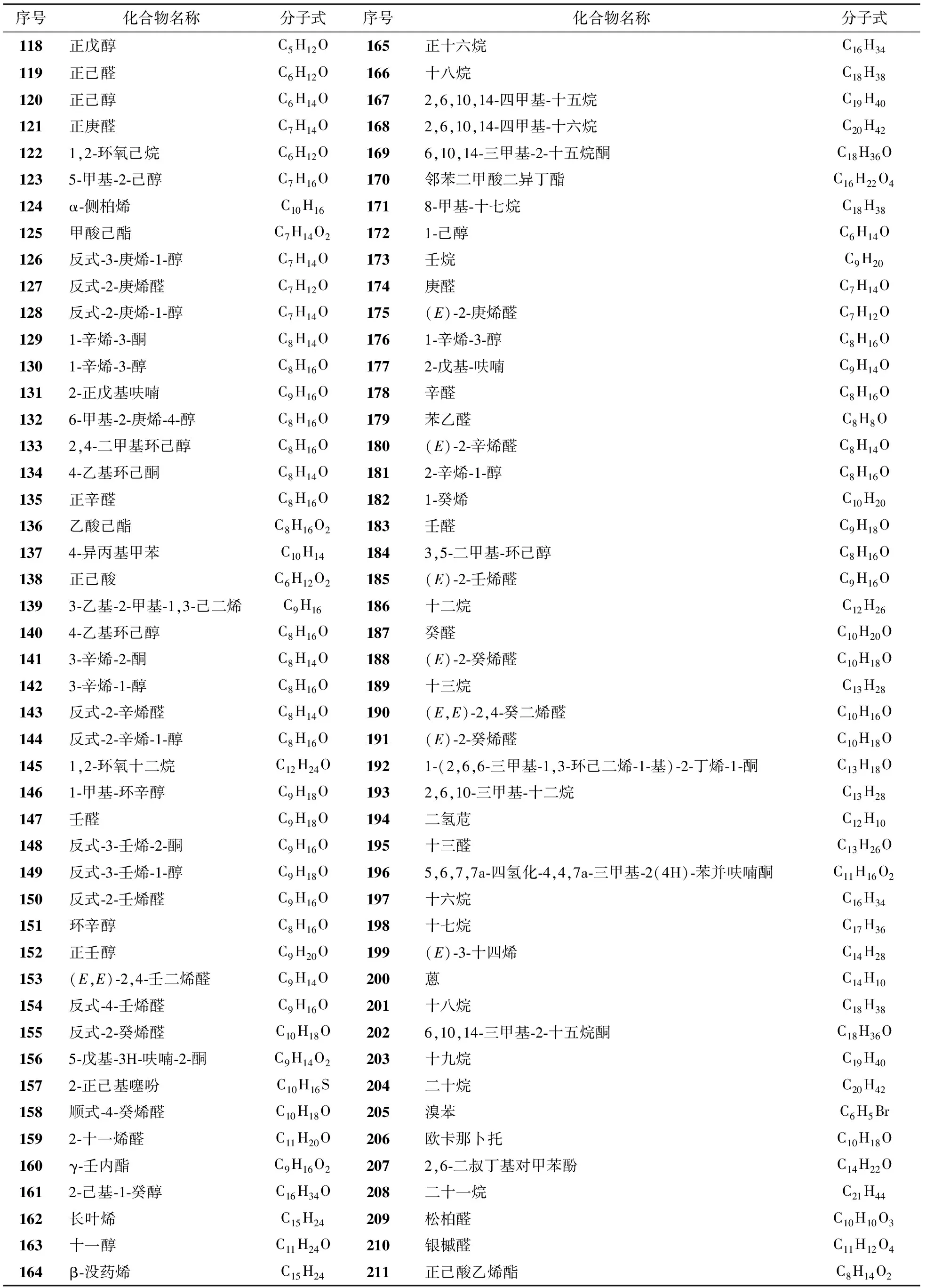

目前已从莴苣中共分离得到94种挥发油成分[29-31],化合物具体组成见表1.

表1 莴苣挥发油成分组成Tab.1 Lactuca sativa L. volatile oil composition

1.7 其他

酸类(图7):香草酸(212)[25]、水杨酸(213)、茉莉酸甲酯(214)[32];醇类:甘露醇(215)[33]、(3R,6R,3'R,6'R)-ε,ε-胡萝卜素-3,3'-二醇(216)[34]、豆甾醇(217);含氮化合物:吲哚-3-甲酸(218)、吲哚-3-醛(219)[25];苷类化合物:β-胡萝卜苷(220)、丁香醛-4-O-β-吡喃葡萄糖苷(221)、(S)-苹果酸-1′-O-β-龙胆二糖苷(222)、(S)-苹果酸-1′-O-β-葡萄糖苷(223)[35];此外包括类胡萝卜素、维生素B9[36]、维生素C、维生素E[37]、叶黄素、内毒素、紫黄素和新黄素[38],膳食纤维、微量元素钾、镁、钙、磷、氮、硼及少量的铁、铜、锌、锰[39]、水溶性莴苣多糖[40]以及14种氨基酸[41].

图7 化合物212~223的化学结构Fig.7 Chemical structures of compounds 212-223

2 药理作用

2.1 抗氧化活性

研究表明黄酮苷化物是莴苣体外和细胞水平抗氧化活性显著增强的物质基础[42]. 杜鹃等[43-44]研究发现莴苣总黄酮(TFEL)具有清除羟自由基活性,DPPH自由基 、超氧阴离子自由基活性,能有效抑制肝脏组织中脂质过氧化产物丙二醛的产生,对H2O2所致的红细胞氧化溶血也有明显的抑制作用. ALTUNKAYA[45-46]研究发现多酚提取物α-生育酚与抗氧化剂槲皮素具有联合抗氧化作用,且通过提高莴苣提取物温度可使联合剂协同作用显著增强. 此外,莴苣乙醇提取物具有显著的抗氧化应激作用,可抵抗D-半乳糖诱导的氧化应激并减少脂褐素颗粒的积累,有效减缓雌性白化病小鼠衰老和老年斑沉积[47]. 采用莴苣提取物处理过的小鼠,其脑中丙二醛(MDA)和亚硝酸盐水平明显降低,过氧化氢酶活性和谷胱甘肽水平显著升高,这说明提取物对氧化应激导致小鼠局部神经损伤具有良好的保护作用[48].

2.2 镇痛、抗炎活性

莴苣子是伊朗传统止痛药. 现代药理实验研究发现莴苣子提取物具有一定的外周止痛作用但无中枢镇痛作用. 其镇痛作用与黄酮类化合物抑制前列腺素E2合成有关;抗炎作用与三萜和皂苷灭活多种炎症介质有关[49-50]. 相同镇痛活性在MORSHEDI[51]的莴苣种子提取物和硫酸吗啡镇痛作用比较实验中被证实.

2.3 抗心律失常活性

边学义等[52]研究发现,莴苣子水醇提取物可缩短肾上腺素、乌头碱、哇巴因诱发心律失常的持续时间,明显增加诱发大鼠室性早搏(VE)、室性心动过速(VT)、心室纤颤(VF)的乌头碱和哇巴因用量. 其机制通过作用于交感神经系统使冲动发放增加;激活Ca2+通道,增加慢Ca2+内流,引起复极钾电流增强,加速复极,缩短动作电位时程和有效不应期,有利于折返形成;直接抑制心肌收缩性,使不受前后负荷影响的dp/dt·CPIP降低. 王维芝等[53]采用类似提取方法,在原三种动物模型基础上构建氯仿小鼠室颤、CaCl2小鼠室颤等5种动物实验性心律失常模型,发现提取物对5种心律失常小鼠模型均有明显抑制作用.

2.4 抗糖尿病活性

CHENG等[54]研究发现莴苣叶提取物在体内和体外均有抗糖尿病作用,可改善脂肪肝和葡萄糖代谢的代谢综合征和拮抗TNF-α抑制胰岛素原基因的表达作用. 降糖作用包括3种途径:一是绿原酸通过不可逆性抑制葡萄糖-6-磷酸酶的水解作用,降低肝糖原的分解并减少外源葡萄糖的吸收,从而降低db/db小鼠的空腹血糖,并通过刺激骨骼肌中的葡萄糖转运以及激活AMPK信号通路改善葡萄糖和脂质代谢;二是矢车菊素葡萄糖苷提高小鼠对胰岛素敏感性,降低HFD小鼠和db/db小鼠的胰岛素抵抗,使DIO小鼠血糖降低;三是槲皮素葡萄糖苷通过改善肥胖大鼠的炎症反应和代谢综合征,降低超重个体的收缩压和血浆中氧化型低密度脂蛋白,从而维持正常血糖浓度.

2.5 抗肿瘤活性

GRIDLING等[55]对白血病HL-60和乳腺癌MCF-7 两种人体癌株进行体外抗癌活性实验. 观察到莴苣的水部位和乙酸乙酯部位的提取物具有良好的抗癌活性,具体表现为水部位显著抑制增殖而乙酸乙酯部位显著诱导凋亡. 抑制增殖作用通过激活Chk2,促进P53磷酸化,使P53激活P21基因转录,后者抑制周期素依赖激酶2活性,从而引起G1期阻滞;诱导凋亡作用通过促进α-微管蛋白的乙酰化,阻止微观装配,影响纺锤丝形成,阻止有丝分裂,从而诱导细胞凋亡. QIN等[56]发现莴苣叶提取物对人肝癌细胞(BEL-7402)、人肺腺癌细胞(A549)、人结肠腺癌细胞(HT-29)和人结肠癌细胞(HCT-8)也具有良好的抑癌活性. 此外文献还报道莴苣断面白汁在体外可直接杀死白血病细胞,致死率高达80%~95%[57].

2.6 其他

2.6.1 对神经系统作用

HARSHA等[48]发现莴苣提取物具有抗焦虑作用. 莴苣中倍半萜烯内酯和黄酮能有效缓解东莨菪碱引起的记忆力衰退症状,治疗作用与其有效成分显著抑制乙酰胆碱酯酶和抗氧化作用有关[58].

2.6.2 促进骨骼愈合

禇洪光等[59]研究发现黄瓜子和莴苣子合用可促进全身代谢反应,提高血清碱性磷酸酶含量,加快血肿吸收机化,促进血清磷、钙离子向骨折断端转移,加速骨痂的钙化,提高骨痂生成量和强度.

2.6.3 调节体外平滑肌

研究发现莴苣叶提取物能调节平滑肌舒缩,治疗多种平滑肌疾病. 可通过舒张血管平滑肌,扩张血管,降低动脉血压产生利尿作用[60];舒张支气管平滑肌,改善支气管痉挛;收缩小肠平滑肌,促进消化和吸收[61-62].

2.6.4 抑菌作用

任志欣等[63]研究发现莴苣的水、醇提物在不同浓度时对须癣毛癣菌、红色毛癣菌、羊毛样小孢子菌均有较强的抑制作用.

2.6.5 抗血栓作用

齐志敏等[64]研究发现,莴苣提取物可通过多种机制降低由APD、胶原和凝血酶诱导的大鼠血小板聚集率,以及抑制血栓形成,作用机制与阿司匹林类似.

3 结语

莴苣享有“蔬菜之王”的美誉. 目前已从莴苣中分离得到大量化合物,但分离得到的香豆素,三萜类成分依然很少,活性物质主要集中在多酚和类黄酮. 基于目前莴苣的研究现状,可对其富含成分倍半萜化合物进行活性筛选,发掘其更多的临床治疗作用;目前莴苣抗癌活性主要集中在水和乙酸乙酯提取部位,为更好地发挥莴苣的药用价值,可对两极性部位进行进一步的研究;曾有报道指出莴苣子注射液临床用于高血脂高血压病人,疗效显著,但受限于注射液严格规定和中药认可问题,未能在临床普及,因此建议利用现代中药研究手段探究其药效成分,研发临床新制剂,建立质量控制体系,为莴苣子临床应用提供理论和科学依据.