基于数据挖掘探究叶天士《临证指南医案》辨治吐血的用药规律研究

蒋可,韦翠萍,牛亚男,武松

(安徽中医药大学中医学院,安徽 合肥 230038)

0 引言

吐血即现代医学所说的上消化道出血,系临床较为常见的危急重症。此病证名最早见于汉代张仲景的《金匮要略·惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证并治》[1]。引起吐血的病因复杂,且大量的吐血会导致周围循环衰竭等急危重症表现,现代临床多采用西医治疗为主,中医药辅助以提高临床疗效。通过对古代名医治疗吐血的医案的研读,发现新安医家叶天士对于吐血的辨治有较高水平的认识。今人对叶天士治疗吐血的探究虽有论述,但缺乏对其用药规律的研究。因此,应用Excel软件和IBM SPSS Modeler处理技术对叶天士辨治吐血的用药规律进行系统的总结整理和分析有重要的意义。以期为现代临床上治疗吐血提供用药思路。

1 数据来源

笔者在整理《临证指南医案》时剔除非吐血类的处方(咳血等),共收集处方98首。

2 数据规范与录入

药物名称规范依据2020年版《中华人民共和国药典》及人民卫生出版社出版的第三版《中药书》记载的中药正名。分别由2名同学将《临证指南医案》中卷“吐血”章节中医案方剂录入Excel表格,中药名称使用2020年版《中华人民共和国药典》进行规范,如“山栀”统一为“栀子”;“桂圆”统一为“龙眼肉”;“白茯苓”统一为“茯苓”等,如存在药典未收录的药物,则以第三版《中药书》为规范标准。

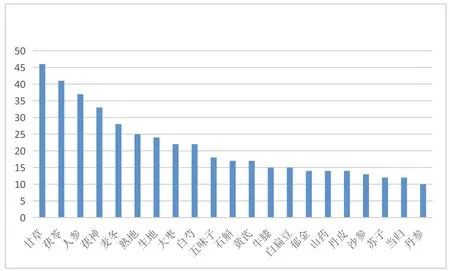

2.1 常用中药频次分析

处方中出现频次较高的中药为甘草、茯苓、人参等,频次大于 10次的中药见表1。

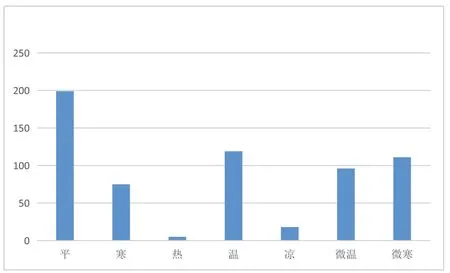

2.2 常用中药药性、药味及归经分析

在98例处方中共有114味中药,统计其性味及归经。

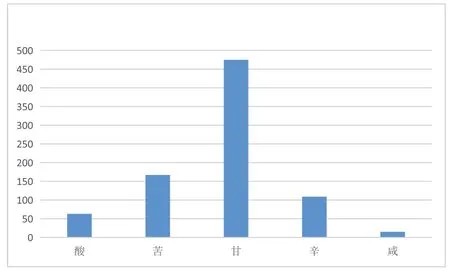

药性方面,平性药,温性药的运用最为频繁。药味方面味甘药和味苦药运用最为频繁。归经方面,心、脾经运用最为频繁。见表2,表3,表4。

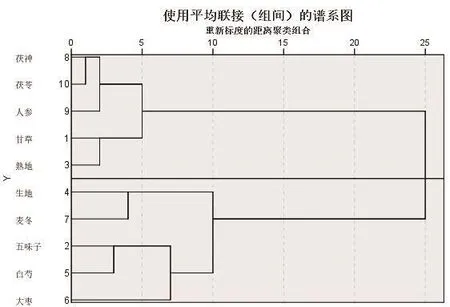

2.3 高频用药聚类分析

取使用频次居前10位的药物进行聚类分析,结果见图5,以距离>5为界,可聚为五类。聚一类:茯神、茯苓、人参;聚二类:甘草,熟地;聚三类:生地,麦冬;聚四类:五味子,白芍;聚五类:大枣。

图5 98首治疗吐血处方高频药物聚类分析图

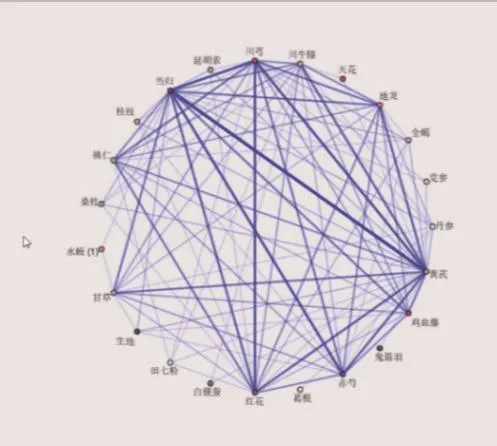

2.4 关联网络分析

运用关联规则对吐血处方中的药物进行分析,对治疗吐血的常用药物进行中药关系“网络化”展示。(见图6)

图1 98首治疗吐血处方高频药物(频次≥10)

图2 98首治疗吐血处方的四性频次统计

图3 治疗吐血98首处方五味频次统计

图4 治疗吐血98首处方归经频次统计

图6 98首治疗吐血处方药物关联规则网络图

3 讨论

经笔者统计发现,叶天士在《临证指南医案》[2]中提出了吐血的原因不外乎有三,一者为外因类,此类病案共有5例 。这些患者多为感受了风温、暑热、温热以及寒热伤及肺。二者为内因类,笔者统计发现阴虚类病案最多37例,其次为血瘀类病案16例,然后是劳伤中气虚类共有病案14例,其他原因的吐血病案共有26例。三者为不内外因类,病案有一个。由此可以看出在叶天士《临证指南医案》中有关吐血的病因多是由于内因所引起的或郁勃日久而伤及肝阴,木火内燃阳络,血溢脉外;或纵欲而劫其肾真,下焦真阴亏损,阴虚阳亢,血随火升;或有精竭海空,气泛血涌等[3]。究其脏腑,无外乎心、脾(胃)、肝、肾。

通过对医案的分析整理发现,叶天士认为吐血的病机是阴虚阳亢,血溢脉外,虚实夹杂,同时不离瘀血,治疗时应遵循治火、治气、治血的基本原则[4]。在药物的使用上叶氏继承前人治疗吐血的基本思想,认为气为血之帅,血为气之母,气血之间关系密切。笔者结合统计结果发现在治疗吐血的高频药物中除了血分药,熟地,生地,白芍,亦可见甘草、人参,茯苓等补气药。叶氏认为阴虚阳亢是导致吐血的主要病因,故在医案中,常用生地,丹皮等清血分之热,麦冬,熟地等滋脏腑之阴,共奏清热凉血,养阴生津之效。叶天士认为血溢脉外,血瘀出血也是吐血的常见病机,因此高频药物除了前述的凉血养阴药和益气固脱药之外,还有牛膝、郁金、当归、丹参等活血通经祛淤药[5]。再通过对本次研究中治疗吐血的用药规律分析,所选药物中四性中以寒药,温药,平药最多,寒能清热泻火,滋阴降火。温能助阳升气。寒温并用的配伍特点体现叶天士治疗吐血的整体思路,药物的五味中以甘、辛、苦为主,甘能补,能缓,能和,甘缓以补气,滋阴生津,辛味通行血脉,调节气机的运行;苦能泻热,降逆。

《仁斋直指》云:一切血症,经久不愈,每每以胃药收功。结合血之所生化者,莫如阳明胃腑,可见胃为血症之要道,胃有不和,当先治胃。叶天士在继承东垣脾胃学说的基础上,指出:“东垣之法,不过详于治脾,而略于治胃耳……脾胃当分析而论”,阐发脾胃分治之理,创立胃阴辨治之说。多用甘凉清润之品以济之,使津液来复。甘凉清润宜用麦冬、沙参、天花粉等;酸甘化阴投以生地、白芍、五味子、阿胶等;甘平养胃常用茯苓、扁豆、山药、茯神等[6]。这也正印证了其提出的“脾喜刚燥, 胃喜柔润”的脾胃生理观。

归经反映药物作用的位置,与疾病的治疗密不可分。熟悉归经有助于提高用药的准确性和高效性。正如医家徐灵胎所说:“不知经络而用药,其失也泛。”经笔者统计发现,叶天士所用的药物主要归入肝、肾、肺、心、脾、胃经。结合中医基础理论知识分析吐血的产生与五脏六腑的关系。《灵枢·本神》提到:“肝藏血,血舍魂。”意即肝能贮藏血液,调节血量,防止出血。肾者主蛰,封藏之本。肾藏精,受五脏六腑之精而藏之,纵欲劳伤过度,阴精耗损,则阴虚阳亢,血随火升。肺朝百脉,全身血液通过肺脉流注于肺,继而输布全身。《素问·痿论》:“心主身之血脉。”心气推动和调节血液循行于脉中,周流全身,发挥营养和滋润作用。“脾主统血”即脾能将血液控制在脉管中流行,而不致逸出于脉外。胃能腐熟水谷,其作用的发挥依赖于脾的运化,脾胃同为后天之本。肝不藏血,脾不统血,气不摄血,心气推动无力,则体内血液离经,肆意妄行,引起吐血。

高频次药物排前三的是甘草,茯苓,人参。《名医别录》记载茯苓可以“保神守中”;《药性论》提到其“善安心神”。茯神为茯苓的菌核中夹有松根的部分,《本草经疏》:“茯神抱木心而生,以此别于茯苓”。《别录》谓茯神平,虽,其气味与性应是茯苓一体,但茯苓入脾肾之用多,茯神入心之用多。吐血过多则血虚,又“血为气之母”,气随血脱则气虚,气虚固摄失职则血溢出更甚。结合“有形之血不能速生,无形之气需当速固”。再根据整理结果来看,当吐血急危重症时叶天士大量运用补气药,如人参,黄芪等,以增强气的固摄,通利脉道,使血循经。明医缪希雍就有“宜行血,不宜止血;行血令循经络,不止自止。”的论述[7]。联系频数分析结果可以看到,使用频数最多的药物是甘草,具有补脾益气,调和诸药,清热解毒的功效;使用最广泛的药类为补虚药,而非止血类药物,这也印证了中医治疗吐血与西医治疗的差别,即中医治疗吐血并非一味地止血,而是挖掘疾病的本质,辨证施治。吐血系临床较为常见的危急重症,根据急则治其标的原则,治疗时止血药也必不可少,叶天士在医案中较多使用如生地类具有清热凉血,止血,养阴生津功效的药物。关于生地的止血运用《医心方》单方中也有相应的记载。

聚类分析结果显示:聚一类为茯神、茯苓、人参,正所谓“有形之血不能速生,无形之气需当速固”,当治疗吐血的危急重症时,叶天士遵循治气的原则,运用补气药以增强气的固摄,人参可以大补元气,复脉固脱,茯苓,茯神能健脾益气。《灵枢 营卫生会》云“血者,神气也”,大量失血时会出现一些神志失常的表现,茯苓,茯神宁心安神,可缓解患者烦躁、恍惚、昏迷等情况;聚二类为甘草,熟地,甘草补脾益气,补心复脉,亦可调和诸药,熟地补血滋阴,能生心血,与甘草同用可缓其滋腻之性;聚四类为五味子,白芍,五味子益气生津,宁心安神,白芍养血敛阴,二者均为酸味药,酸性能收,具敛液之用;聚二类和聚三类均有益气养血之效,可辅以聚五类补肝肾养精血的大枣共奏扶正固本之功。聚三类为生地,麦冬;生地清热凉血,养阴生津,麦冬养阴生津,润肺养心,二者合用可滋阴降火生津。

本研究采用Excel软件及IBM SPSS Clementine 12.0软件对叶天士《临证指南医案》所载治疗吐血的方剂进行系统分析,初步得出其治疗吐血的用药规律和基本治法。但数据挖掘主要针对高频药物,未计算组方的权重,有一定的局限性,所得结果仍需进一步临床验证。