中国古代烟火制作工艺考略*

——基于《火戏略》之研究*

王 坚

(1.山西大学 科学技术史研究所,山西 太原 030006;2.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

0 引言

以硝石、硫磺和炭为主要混合成分的黑色火药(Black Fire Drug)是中国古代最重要的科技发明,它诞生于古代方士对丹药学理论的摸索与经验总结,以及炼丹制药实践的漫长历程之中。火药的实际应用,在不同的时空里,发展的路径却有霄壤之别:一种是礼用路径,即庆典和祭礼等活动中所用的烟花爆竹,统称烟火(Fireworks);另一种为军用路径,即制作热兵器的枪炮火药(Gunpowder)。军火作为重要的国防物资,其研发受到国家和政府的充分重视与资助,因此发展迅猛,日新月异。而后随着火药的西传,这项伟大的发明在东西两种文明之间实现了交接,被移植到另一种名为“Science”的新文明平台上继续深造,改头换面,甚至脱胎换骨。待其在近代重归故国,其时大明朝虽如日中天,但世人早已不识火药的真正源头:前有邱濬和方以智称“火药自外夷来”,后至马克思盛赞“火药把骑士阶层炸得粉碎”之时代,亦鲜有人知其源于中国古老的炼丹术。相比而言,黑火药则以烟火的形态植根于宫廷及民间娱乐业,甚而逐渐抽象成奢侈荒废、不思进取的替代词。不仅“火药杂戏”的记载出现在因奢靡纵乐而声名狼藉的隋炀帝时期,而且连鲁迅都使用诸如“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神”[1]之类的文字,将烟花爆竹视作封建社会里国人麻木、头脑落后的象征。因此,尽管到明清时期,烟火制作技艺已经成熟,工坊林立,但专门的记载与研究却始终难登国学的“大雅之堂”,正如清代学者杨复吉(1747-1820)所谓:“烟火之戏载籍罕闻,唯见于明人《月令广义》及《苑署杂记》中,然亦寥寥数语”,①下文凡引用《火戏略》的文字,均据此,不再注。[2]其历来不为士大夫及主流社会所正视。有关古代烟火制作工艺的正式著述,仅有清代赵学敏所作的《火戏略》,对烟火的记述详尽全面,裒然成帙,是今人研究参考的唯一专门文献。

1 赵学敏与《火戏略》

赵学敏是清代享誉盛名的医药学家。有关其生年,早在20世纪30年代,作为火药史学奠基人之一的曹焕文(字明甫,1900-1975)在为其著作《中国火药全史》辑录资料时即有所涉及。[3]他由《凤仙谱》和《火戏略》内杨复吉跋文所记的“庚戌”(1790)和“癸酉”(1813)等年代,推断赵学敏为“清高宗时之人”,②参见曹焕文撰写的《中国火药全史资料》(第二册)手稿。即其应生活于18世纪中后期的乾隆时期。现代学者结合赵氏《利济十二种总序》内的生平记述,认定其生卒年分别约为清康熙五十八年(1719)和嘉庆十年(1805)。[4]赵学敏的医药学成就主要集中于其自称为《利济十二种》的著作集中,内含《医林集腋》《养素园传信方》《串雅》等六部医书,以及《升降秘要》《药性元解》《本草纲目拾遗》(1765)等六部药典,可谓著述丰厚,只可惜其中大部分均散佚,仅存世《拾遗》(十卷)和《串雅》(内外编各四卷)两部,可供后世窥其在医药学上的成就。[5]此外,赵氏另著有《凤仙谱》《火戏略》《蔬药志》《丝桃杂编》《七七秘传》《秋花志》《盆玩志》等园艺及火戏等方面的著作,[6]而除前两种外,其余也尽佚失无踪。

烟火戏是赵学敏自幼嗜好之事,但《火戏略》付梓之时他已年逾六旬。前述曹焕文查《火戏略》[7](《昭代丛书·别集》一卷本,亦为学界至今研究的通行版本)时,言其“无序,不知其著作年月”,②但笔者查阅中国科学院自然科学史研究所图书馆所藏的《火戏略》全五卷本,见赵氏自序赫然于卷首,并自称:“童时习此(此,即火戏),采辑诸家成法,试验则喜,否则必访订专工,求必获而后已。”后至“壬午”,即乾隆二十七年(1762,赵氏时年约43岁)赵氏养病期间,与其舅氏和内兄及本草家王异初等人“各出巧制斗嬉,渐通火戏度托作器诸法”。后又欲与王氏合作火戏书,可惜“书未成而异初殁,卒以失传”。《序》末落款时间为“庚子天中节后一日”,即乾隆四十五年(1780)端午节后作序,③《火戏略·凡例》中载:“异初昔与余辑画烟火,名曰烟戏,……其善本向存异初处,今觅之已无存矣,惜哉。”亦可见今本为后来重新写作而成;现代学者郭正谊认定著作完成时间约在乾隆十八年(1753)或更早,显然与赵氏《序》及《凡例》中所述相悖。[8]其时作者已为花甲老人。由此可见,《火戏略》实是赵学敏毕生所好所学之结晶,而其名“略”者,乃因赵氏著书惯于“详人所略”④《凤仙谱》中曰:“著书之义,正贵详人所略,方为有用。”之故,“名略实详”也。[4]994

全书五卷分别为:卷一“总义”;卷二“烟火诸品”;卷三和卷四“筒花诸品上、下”;卷五“游戏诸品”。《凡例》中解释书内所用火药方均是作者多年见闻抄录所得,“采辑诸法,备录传方”,为便于分类和阅读,故特设总义卷,即对火戏制作理论和工艺的总论述。另由于“药既不同,类亦宜别”,“药有强弱之判,虽同品亦不得混并”之故,因此各类药物,均需在不同烟火制品中分别列出,二至四卷则具体记述了不同花样的烟火药配方。至于末卷中的“游戏诸品”,本与烟火无关,但可将玩物之巧与火戏结合,所以又特设一卷,“缀列于后,犹夫‘黄胖迎春’‘闹蛾扑夜’,皆足为玩娱之一助也”。赵氏认为烟火制作技巧以“洋法”为最妙,工艺则以“歙人”(按:歙为安徽南部县)最为细致。苏州人制作的烟火器精良但药量过少,而山东人用药厚重但烟火器又太粗劣,只有蒲州和燕北的烟火才“药器并工”,所以他在书中记录的各式技巧,主要源于蒲、燕两地。可见,《火戏略》实可谓古代优质烟火的制造工艺辑萃。

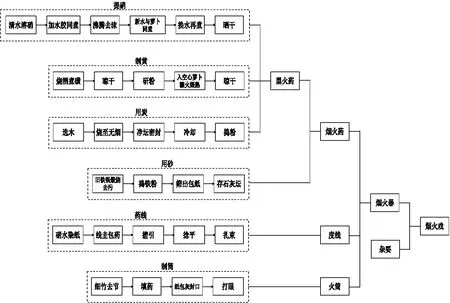

2 原料的选取与加工

烟火是多组分的机械混合物,其核心原料为黑火药,而黑火药之核心由硝、黄、炭三要素组成,故《火戏略》即以“提硝”“制黄”“用炭”三论起头。由此从三种“核心之核心”药物各自的特征入手,分别阐述多种烟火原料的选取和加工要理。

先为硝石。硝多产于盐卤之地,性寒湿。秋冬季节遍地白硝,古人用笤帚扫取,煎炼而得。又因硝在中医学的“君臣佐使”理论中占君位,所以也称“阴君”。硝是火药构成之必需原料,而火药性热,所以古人在制药之前,要将硝石进行特制,去除原体中的寒卤之气后才能入药,这个特制的过程称为“提硝”。古代的提硝技术,一般是用萝卜与硝同煮。《物类相感志》(宋至明)载:“萝卜提硝则白,煎亦然”,明代火器著作《神器谱》(1598)对提硝过程有详细记录[9]。《火戏略》记载提硝的具体工序为:将约4~6厘米(一二寸)厚的硝石置于铁锅中,加清水漫过,再混入100克(二两)水胶,煎熬约2小时(两枝香)。煎硝时如水沸腾,要及时撇去水沫,然后缓慢降温,澄清溶液。待到次日,将硝上层的清水撇去,添加新水,放3~5枚白萝卜同煮约2小时,再退火降温,去掉其中的萝卜,然后如前述方法澄清溶液。第三天按照同样的程序,用新水和萝卜同煎煮约2小时,即可将硝石中的卤气去除干净。最后把提制过的硝石取出晒干,待制药用。

次为硫磺。与硝石相对,硫磺在传统医学理论中被解释为:取纯阳火石的精华并吸收太阳之气凝结而成的,也称“阳侯”(《本草纲目》)。制作烟火药的硫磺,需选取颜色最黄者为佳,如青黑色等其他颜色则不纯净,制成的火药有炸裂的隐患。①火药用硫磺,自古都要提纯,明清时期主要通过热油纯化硫磺,而现代烟火药生产中对硫磺纯度的要求更高,往往采用蒸馏技术将粗硫精制,硫液浇铸成棒或块状才用于生产。[10]57如果用烧酒(即蒸馏酒)一起煎制,注意不可翻炒,只能搅拌并晾晒收干,和其他药物混制翻炒时如果起火,只需口中含醋喷灭即可。为去除硫磺的臭味,可将硫粉填入挖空的萝卜内,用糠火煨熟,味即消失。若需液态硫磺,则将硫粉装入竹筒并埋于马粪之中,一月即成。只有在充分了解硫磺的特性之后,譬如其与五金、水银、慈石(即磁石)、硝石、猪脂等物质的反应,方可合理利用其制药。

三为木炭。制造火药的木炭,一般都选用松软的木材(如杨树和杉树)烧成。古人认为炭的性质“升扬”且善于燃烧发光,是火之魂魄。不同木质成炭后的性能也有区别,可制作用途迥异的火药,比如糯谷炭可制鸟枪药,而柳杉炭最轻,可制手持花炮药。在花炮药中放入麻秸灰即可消声,而放入竹皮则会产生浓烟,类此种种。制作木炭时,必须烧至没有烟出,然后置入净坛中密封,冷却,捣成细粉,方可入火药。炭极易受潮,所以必须现用现烧。剩余的炭粉要用纸包裹,放入石灰坛中保存。否则一旦受潮气,药性就会减弱或变得不匀称,同时也不宜作烘变花色之用,而且烟火药中的铁屑也会熔炼不尽。

除火药组成三要素外,原料中还需加入一味“砂”,方能使黑火药生花,并呈现别样色彩,而成烟火药。所谓砂者,其实是碎生铁屑,旧称“铁蛾”。铁砂易生锈,不宜久藏,所以一般是现用现捣。砂料可取自破损的旧铁锅,用火煅烧以去除油垢,稍凉一下即用铁臼趁热捣细。筛出的砂用纸包好,储存到石灰坛子里,防止生锈。砂最忌讳用手揉搓,一经人手就会起锈而不能制花;更忌清油,沾染了油气的铁砂很容易聚成珠而不开花。最好用铜匙秤来配药,切不可用手指。苏州出产的铁砂,色泽光亮,质量上佳。

四为“药线”,即烟火引线,古代其主要产地在徽州。药线的规格,以粗细(直径)标准分为“单槽”(细)和“双槽”(粗);以燃烧速度分为“快引”和“慢引”。快引线内一般用葫芦炭,慢引线用柳杉炭。浙江开化地区的桃花纸,由于纸质轻薄软韧,非常适合药线包皮的选用。传统的手工制作药线的方法称作“搓引”,其工序为:在暑天先用硝水染制药纸,后包入烟火药,并用手捻平所有关节(过门),消除断开的隐患。以每500根为一束,用纸扎住两头,放入石灰坛中备用。填装引线药,必须用到一种名为“线圭”的工具去调整度量。线圭是一条细长的竹篾扦尺,光滑纤薄,用它将烟火药盛入纸上,如此既可以把握药量,制成的药线又粗细均匀。

3 基础材料的处理

以上为《火戏略》记录的烟火制作原料各自之特征及选取、加工工艺,以这些材料为基础,可再生三种搭配处理法,分别为“度线法”“染纸法”和“制筒法”,将基础材料进一步处理为烟火器的零部件。

一为度线法。度线即为布设过渡引线,大概操作为:用红纸作麦秆状筒,长短不限,中空,内藏“度线筒”。尤其需注意,作筒的红纸必须用矾水(明矾水,化学成分为十二水合硫酸铝钾)染刷,以隔火防燃。这个技术非常关键,在古代烟火工艺史上具有重要意义。大型烟花得以实现复杂花火戏的关键条件之一就是火药度线及其隔火技术,否则“一个火星”就可能把整个烟火戏摧毁殆尽。[8]度线与矾筒搭配,组成一套引火系统,令赵氏由衷地对其中机关之妙处发出赞叹:“用红筒套藏,放下时火燃,线在筒内,火不能见。忽然一明,百花倏开,便饶逸趣。线尽,筒又自落,妙不留滞,然其中之穿插先后,又在意巧,难以言传矣。”

二为染纸法。纸在烟火制作中地位突出,过去曾有“一纸二药三操作”之说,可见一斑。染纸法有四种,分别为“拒火”“引火”“剪头”和“束腰”。首先,上文已谈到隔火纸需用矾水染刷,烟花筒内的杂戏、楼台、人物都需用纸做,要罩刷几遍矾水后再染色,才可能达到拒火的效果。其次,如果药线包花,用纸还需要刷硝水,这种对纸进行的不同染刷方法,使其分别呈现拒火和引火的不同性能,就像画家作画的皴法一样。再次,爆竹纸要经过“剪头”,爆炸的声音才脆响,不仅可以呈现漫天飞雪的景象,而且纸飞散之后也不会留在炮内,避免了容易发生火灾的隐患。因此,上乘的爆竹会选用桑皮或竹纸,染法为:在伏天里用矾水、斑蝥水(斑蝥为中药名,中医将其用于治疗顽癣等症)在纸的两面各刷49次,待干后卷筒,敲击能发出金石之声的为最佳。最后,花筒需要束腰,以避免侧边开裂。虽然在筒外用草纸包一层药,用细纸束腰,但最好的操作方法是:在伏天里将芙蓉皮捣烂,将其浸入水或芙蓉叶汁中,再与石膏调和成汁,然后将厚色纸或元书纸(元书纸为竹纸之一,质地洁白柔韧,产于浙江富阳)染刷几遍;待干后用作筒花内层纸,这样即能巩固药性,又能防止炸裂。

三为制筒法。烟火筒分为泥筒、纸筒和铁筒,且各有制法。更有人发明了一种简便的制竹筒法:从细竹子截取一段作为筒的一头,把竹节的一头去掉,筑满药后,用纸包灰封口,然后向节边打眼装线火。这样可以代替纸筒,操作又简单。

4 药物的配合

要将烟火药中的所有原料混合制药,需要依据各类药物的特征,采取多种工艺使药物之间能配合有序,和谐共处,发挥烟火药中各药物的最佳性能。《火戏略》中介绍了以下六种药物的配合技艺。

一是修合。修合原意指对药物进行选择、加工与配制。烟火药的修合法主要是药物的性质及其配制火药的经验,例如:用醋炒制硫磺可以除臭;用皂角膏拌过的药,药性松缓,而用芙蓉汁拌,药性则紧急;石脑油、樟脑、地溲可在水中生火,而皂角刺、春柳条、竹萌芽等善于火里分枝。根脚不清的,都是因为提硝不纯净;花头短少的,全赖铁砂陈旧……赵氏总结烟火修合的要诀为:“等分须准,拌和要匀。砂分粗细,炭有后先。火炒者必须分炒,水制者不得混同。捶研器具,全在精良。筛捣诸时,谨防风火。”

二是炒药。虽然从现代烟火制造工艺的角度看,炒药是一项无意义的操作,[11]但在古代,人们认为炒药必不可少,其主要目的是通过将药物粉碎和搅拌,从而增大药物接触面积,以使反应更加充分。炒药的方法有很多,如用火酒、油、漆、蛇血、芙蓉汁等炒硝,还有干炒或者拌其他药物炒的,方法无所固定,视需求结合药物特性而调整,如:要加快药性则与蝎尾同炒,要延缓则加入蚯蚓等。

三是杂药。烟火药内组分有正药和杂药之分。正药为硝、磺、炭及其佐药(即燃烧剂),而杂药是指佐药之佐药(即功能剂)。正药可以引火,杂药为引火助其“神”(性能),例如,黄丹、密陀僧和黑锡灰有“镇重”,即排解药力之“神”;炉甘石、不灰木、石脂膏有染纸隔火之“神”;芦苇茎秆有放大火焰之“神”;松枫脂有收散光作聚光之“神”等;均可帮助烟火实现更多的花样形态。杂药众多,关键在于“知者能识性用巧”。

四是用药。与前类似,用药法亦为药物的搭配方法和技巧,如:“硝多者力必洪,炭多者光必碎,黄多之药出声必大,砂多之药蒙口不清”,即为各药物含量多寡与烟火性能的关系,以及“药线可用雨中炒过;药坯必装坛内;筛炭用匣,捣炭用橐,方免飞扬”等用药注意事项与经验总结,赵氏谓之“因方用巧,寓机先技也,可进乎道矣”。

五是衣浆。“衣”为动词,“浆”为名词,意指药物着浆为衣。赵氏指出:“所谓成形之药,皆可穿衣”,而为药衣色浆,红色用朱砂,绿用硫黄,青用铜绿,白用铅粉,各色皆可类推。药物通过衣浆着色后,烟花则呈五彩缤纷之变化,如棉花衣硫液浆,可制紫翠球;锡箔衣硝硫水浆,焰火可发彩色光等。更复杂的衣浆方法还有衣外加药、衣外加浆、半边衣半边浆、抽心衣浆等,更甚者为“一层衣一层药”层层叠加的“套衣”,以及用小粒药穿衣在包裹而成的“七星衣”等,非常奇妙,制作难度极大。

六是筑药。“筑”,意为“捣”,筑药即填装、捣实火药。关于普通爆竹和小型烟花筒的火药填装,为节省工力,一般将300~500束筒扎为一饼,使填药口集在一起呈蜂巢状,可大大提高填装的便利性。夯实药物时要注意,如有浮尘升起,喷水反而可以加固药物,使其在桶内更加坚实;筑花筒药时需要搅拌,以防铁砂分布不匀。另外须知,筑炮药要松,筑筒花药要紧,筑铁筒药要先松后紧等,皆为填筑之经验。筑药工艺的优劣,还与打筑和碾药器具(杵、臼、槽)以及操作者对药物剂量的把握等都有密切的关系。

5 烟火戏部件的制作与技巧

烟火所需的基本用料备好之后,可利用其制作组成烟火戏的各类部件构成“杂耍”,例如可将各式祥瑞及神奇文化元素(太极祥云或九龙八仙等)加入烟火戏中。火戏多燃放表演于夜间,以五光十色炫人耳目;也可在白天进行,以多彩的烟雾结合杂耍而成戏剧,生出别样趣味。

设置在同一花筒内的楼台、人物、山水等多场景烟火器,古称“软器”;与之对应,单个场景而无需装入花筒的则为“硬器”。软器的制作是以竹圈或铜铁丝等为骨架,以刷过矾水的桃花纸为衣,以麻线为筋,然后“染以彩色,动以药机,照以明火,闹以杂耍”,其工艺细致复杂,完全依据剧情需要而设法实现。硬器虽然场景单一,但其展示效果却未必单调,所谓“器有大小,药有繁简”,火戏的明暗动静也都取决于提前的设想,依其采取对策,调整度线(内度、外度)方式,选择“摆器”或“挂器”(闹剧用摆器,静剧用挂器)等。另有多种火戏部件,诸如:“变器”是通过在烟火的燃发口,利用度线技巧分时烧开封口纸,使花筒中各戏依次而出,达到一花变另一花、一物变另一物的效果;“合器”是指通过精确设置多个烟火器的燃放时间、筒口方向、药力强弱、度线缓急等,使得多火成一戏,展现出复合火戏的效果;“飞器”是通过合理计算烟火器的重量与火药药力的关系,结合度线技巧,使烟火上天入地,呈现“流星”或“地鼠”的效果;此外还有“水器”“酒筵动器”及“折叠器”等,皆同上述各器,均是利用烟火基本材料构建各种复杂功能的火戏部件。限于文章篇幅,此处不再一一介绍。

烟火之制作,古时全赖手工。手工技艺的娴熟程度,决定烟火器及火戏最后效果的优劣。《火戏略》针对若干项关键的制作手法以及操作技巧,进行了专门记录,其中包括取竹为胎及“扎胎”的技巧;也有以度线作引实现上下、左右、顺逆、重叠、和合等的“接花”技术,从而形成五花八门玄幻变化的烟花效果;还有及时利用“挑竿”化解火戏过程中突发的各类危机的方法;尤其是对“手法”的解读和阐述。足见赵学敏对烟火制作的见识之精到,成竹在胸,可谓集数十年经验之总结:“扎器之手法在枢纽,度线之手法在过接,制药之手法在炒拌,打药之手法在重轻,就器之手法在疏密,成架后之手法在束缚果能、枢纽灵动、过接清楚、炒拌匀和、重轻得法、疏密合宜、束缚平正,然后见巧于规矩之中,不必求新而自新、求异而自异也。”

6 结语

至此,笔者简要考查了《火戏略》内记载清代烟火及烟火戏的制作工艺,为直观起见,特作图1以简示其框架与流程。

图1 《火戏略》记载古代烟火制作工艺简图

古代烟火的制作技艺与现代烟花生产技术比起来,固然有天壤之别,但起源于中国的黑色火药在长达千百年的历史中,一直都是烟花爆竹的主要成分,而烟火的部分相关传统制作工艺,特别是黑色火药的制作技艺(包括炒硝、纯硫等),至少保持到20世纪80年代,虽显陈旧,却仍是烟火作坊和工厂的主流之法。[10]58可以想象,生命力长久如斯之中国烟火术,承载了多少代工匠发明和改良的心血,造就过多少种传统智慧创新的传奇。现代焰火的绚烂夺目,本来自过去烟火技艺的传承发展;今日世界的火药化工,断离不开古代中国文明的源头活水。挖掘传统工艺中的科学与创新文化,继承发扬工匠精神之精髓,为现代科技创新提供历史启示,今人责无旁贷。有关《火戏略》的专门研究,已有化学史家孟乃昌(1933-1992)等学者曾于1985年做过考查,惜其论文现已难寻,故笔者不揣简陋,乃敢试作粗文,旨在抛砖引玉,求教于方家。