《梦溪笔谈》“弓有六善”补证*

——兼揭王琚《射经》之衍变

闻人军

(1.加利福尼亚州,桑尼维尔市,美国 94087;2.浙江大学,浙江 杭州 310058)

弓箭术是人类早期的重大发明,为中华文明书写了光辉的一章,射艺和弓箭文化影响深广。《考工记·弓人》和《梦溪笔谈·弓有六善》作为古代极为重要的造弓、用弓文献,一再引起学术界的重视。

1979年,《〈梦溪笔谈〉译注(自然科学部分)》曾译注过“弓有六善”条。[1]1984年,笔者拙文《〈梦溪笔谈〉“弓有六善”考》初刊,[2]历史系易学专家黎子耀教授提出商榷,[3]笔者指出“弓有六善”说的主要内容在《考工记》时代已经滥觞[4]。此一议题受到国内外学术界的关注,李约瑟博士的《中国科学技术史》第五卷第六分册将拙文和黎文收入了参考文献。1988年,胡道静、金良年的《梦溪笔谈导读》选注了“弓有六善”条。[5]2016年11月,第十四届国际中国科学史暨中国古代四大发明国际学术研讨会在南京举行,仪德刚在会上发表《〈梦溪笔谈〉“弓有六善”再考》一文。2019年12月,该文略为修订作为“回归自然,振兴传统手工艺”专题之一正式发表于《自然辩证法通讯》(下文简称《再考》)。《再考》说:“闻人军曾认为沈括在撰写《梦溪笔谈》时最早提出了‘弓有六善’,虽然比《梦溪笔谈》成书还早的唐代王琚所著的《射经》中也有‘弓有六善’,但应是后人补遗。黎子耀并不认同,提出了‘弓有六善’之说可能源于《易经》。闻人军又刊文维持己见。”[6]1“仅靠版本的考证去揣测沈括所要表达的是‘往体’还是‘性体’,‘弓有六善’为沈括首创而《射经》为补遗均难定论。除非后世又发现更为合理的文献资料。”[6]5鉴于这个重要议题事关继承和发扬传统文化,现在有必要、也有较好的条件做更充分的论证。笔者将查明王琚《射经》的原有内容,就“弓有六善”解释中的难点和主要分歧,进一步探讨和补证,兼及梳理《梦溪笔谈》的“弓有六善”节衍入王琚《射经》的过程,以继续推进这一议题的研究,并就正于学术界。

1 真正的唐代王琚《射经》

《新唐书》王琚传曰:“王琚,怀州河内人。少孤,敏悟有才略,明天文象纬。”李隆基为太子时,王琚为其出谋划策而受重用。至助唐玄宗除太平公主,事平,“进户部尚书、封赵国公”。“眷委特异,豫大政事,时号‘内宰相’。”历拜九刺史。王琚性豪侈,“每徙官,车马数里不绝。从宾客女伎驰弋,凡四十年”。[7]王琚对射艺颇有心得,撰有《射经》传世。《新唐书·艺文志》卷59载:“王琚《射经》一卷”。《崇文总目》卷3曰:“《射经》一卷,原释王琚注。(见《玉海》礼仪类及天一阁钞本。)(钱)侗按:《玉海》引《崇文目》同,诸家书目并作王琚撰,宋《志》重出一部,作二卷。”[8]189

王琚《射经》原称《教射经》,属于用弓的教射之经。唐杜祐《通典》卷149和《全唐文》卷280载有王琚《教射经上篇》和《教射经下篇》,全文约1000字,节引如下:

“赵国公王琚《教射经·上篇》曰:‘凡射,必中席而坐,一膝正当垛,一膝横顺席。执弓必中,在把之中,且欲当其弦心也。……引弓不得急,急则失威仪而不主皮;不得缓,缓则力难为而箭去迟。唯善者能之。……故矢在弓右,视在弓左。箭发则靡其弰,厌其肘,仰其腕,目以注之,手以驻之,心以趣之,其不中何为也!’《下篇》曰:‘矢量其弓,弓量其力。无动容,无作色,和其支体,调其气息,一其心志,谓之楷式。知此五者为上德。故曰莫患弓软,服当自远;莫患力羸,恒当引之。但力胜其弓,则容貌和,发无不中。……故身前竦为猛武方腾,额前临为封兕欲斗,出弓弰为怀中吐月,平箭阔为弦上县衡,此皆有威容之称也。’

又曰:‘凡控弦有二法:无名指叠小指,中指压大指,头指当弦直竖,中国法也;屈大指,以头指压勾指,此胡法也。此外皆不入术。胡法力少,利马上;汉法力多,利步用。然其持妙在头指闲。世人皆以其指末龊弦,则致箭曲,又伤羽。但令指面随弦直竖,即脆而易中,其致远乃过常数十步。古人以为神而秘之。胡法不使大指过头指,亦为妙尔。其执弓,欲使把前入(阨)[扼]①“扼”据《武经总要》富春堂本和《武编》曼山馆本引文校改。,把后当四指本节,平其大指承镞,却其头指使不(得)[碍]②“碍”据《武经总要》富春堂本和《武编》曼山馆本引文校改。,则和美有声而俊快也。射之道备矣哉。’”[9]3816-3817

这是真正属于唐代王琚的《射经》,其中没有“弓有六善”节。北宋初年许洞的《虎钤经》卷8“教弓”收有上述王琚《射经》的全文。北宋曾公亮等编的《武经总要》“教弓法”中指出:“昔唐王琚《教射》二篇,多言射之容止,非战阵所急,今掇其切可施于兵家者具于左:‘凡矢量其弓,弓量其力。无动容,无作色,和其肢体,调其气息,一其心志,谓之楷式……其执弓,欲使弝前入扼,弝后当四指本节,平其大指使承镞,却其头指使不碍,则和美其有声而駃矣。’”[10]29a-30b“駃”通“快”。《虎钤经》和《武经总要》的引文可作为王琚《射经》内容的旁证。

2 《梦溪笔谈》“弓有六善”补证

《宋史》卷441曰:“许洞,字洞天,苏州吴县人。父仲容,太子洗马致仕。洞性疏隽,幼时习弓矢击刺之伎,及长,折节励学,尤精《左氏传》。”“景德二年(1005),献所撰《虎钤经》二十卷”。[11]沈括(1032-1096)之母许氏是许洞的幼妹。曾巩的《许氏墓志铭》说:“夫人许氏,苏州吴县人。考仲容,太子洗马。兄洞,名能文,见国史。夫人读书知大意,其兄所为文辄能成诵。”“子曰披,国子博士,有吏材。曰括,扬州司理参军、馆阁校勘,有文学。其幼皆夫人所自教也。”[12]胡道静先生指出:“沈括与其兄二人均娴武艺,与其舅父有关。”[5]3沈括说“予伯兄善射,自能为弓”,也有家学渊源的因素在内。

拙文《〈梦溪笔谈〉“弓有六善”考》已举例指出沈括对《考工记》是有研究、比较熟悉的。熙宁八年(1075),沈括出使辽国行至雄州(今河北雄县),被辽方拒纳不得出境,曾滞留雄州二十余日。沈披时任雄州安抚副使,“北宋时以弓箭为长器,故备边注意在此”。[13]1b沈氏兄弟相叙时谅必讨论过制弓术。这种讨论正是沈括日后撰写《梦溪笔谈》“弓有六善”条的基础。

《梦溪笔谈》卷18曰:

“予伯兄善射,自能为弓。其弓有六善:一者往体少而劲,二者和而有力,三者久射力不屈,四者寒暑力一,五者弦声清实,六者一张便正。凡弓往体少则易张而寿,但患其不劲,欲其(径)[劲]①“劲”据《皇朝事实类苑》卷52、沈儆炌本、津逮本等改。者,妙在治筋。凡筋生长一尺,乾则减半,以胶汤濡而(极)〔梳〕之,复长一尺,然后用,则筋力已尽,无复伸弛。又揉其材令仰,然后傅角与筋,此两法所以为筋也。凡弓节短则和而虚,虚谓挽过吻则无力。节长则健而柱,柱谓挽过(咳)[吻]②“吻”据《皇朝事实类苑》卷52、马元调本改。则木强而不来。节谓把梢裨木,长则柱,短则虚。节[若]③“若”字从胡道静《新校正梦溪笔谈》(中华书局,1957年),据《皇朝事实类苑》卷52引校补。得中则和而有力,仍弦声清实。凡弓初射与天寒,则劲强而难挽;射久、天暑,则弱而不胜矢。此胶之为病也。凡胶欲薄而筋力尽。强弱任筋而不任胶,此所以射久力不屈,寒暑力一也。弓所以为正者,材也。相材之法视其理,其理不因矫揉而直中绳,则张而不跛。此弓人之所当知也。”[14]

下文先谈争议的焦点第一善,然后讨论其余五善。

2.1 “往体”“性体”之再辨

“弓有六善”的第一善是“往体少而劲”。《再考》说:“如果沈括还是沿用着早于他一千多年前的‘往体’这一《考工记》中专业术语的话,而其稍晚再版的《梦溪笔谈》均改作‘性体’,即说明读者们已经习惯于用‘弓体轻而弓力强劲’这样一种理解方式了。”[6]5此说似有可议。自《考工记》作为《周礼》的一部分,《考工记》中的“往体”“来体”这些专业术语影响长在,历代解经者耳熟能详。沈括也对《考工记》有研究,他将“往体”这一术语用在“弓有六善”开头,将“弓人”这一术语用在“弓有六善”末尾,前后呼应,颇具匠心。

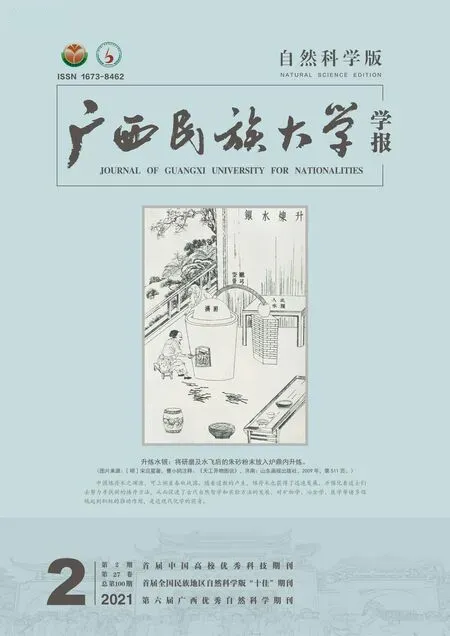

科技训诂应该回到历史语境,遵从文献原貌,才能立足于可靠的史料,古为今用。《梦溪笔谈》的初版本已佚。南宋江少虞辑的《皇朝事实类苑》于绍兴十五年(1145)成书,其卷52内辑有《梦溪笔谈》“弓有六善”。现存最早的是日本元和七年(1621)木活字本,源出宋绍兴二十三年(1153)的麻沙书坊本,刊为“往体少”。[15]1911年武进董氏诵芬室影刻日本元和活字本,仍刊为“往体少”。1981年上海古籍出版社排印的《宋朝事实类苑》误改为“性体少”。南宋乾道二年(1166)扬州州学教授汤修年刊《梦溪笔谈》(简称乾道本)为后世流传各本的祖本。李明杰、陈梦石的《沈括〈梦溪笔谈〉版本源流考》(简称《源流考》)梳理了《梦溪笔谈》的版本流传,绘有“《梦溪笔谈》主要版本源流关系图”,[16]现借鉴此图,结合笔者的考证,绘制“《梦溪笔谈》‘弓有六善’早期版本流传图”(图1),以直观显示“弓有六善”中自“往体”至“性体”的讹变。

图1 《梦溪笔谈》“弓有六善”早期版本流传图

汤修年,字寿真,江苏丹阳人,绍兴二十四年(1154)登进士第,终扬州州学教授。他自称“代匮泮宫,备校书之职”,[17]于乾道二年(1166)主持校刻了《笔谈》26卷。自乾道本始,元大德九年(1305)刊本(元刊本)、明万历三十年(1602)沈儆炌刊本(沈儆炌本)、明末毛晋《津逮秘书》本(津逮本),均刊作“往体少”。此外,明唐顺之《武编》万历四十六年(1618)曼山馆刊本、《武编》四库全书本辑引“弓有六善”,茅元仪(1594-1640)《武备志》天启元年(1621)的初刊本引“弓有六善”,[18]也刊作“往体少”。清代众多饱学之士编撰的类书,如《御定佩文韵府》康熙内府刊本卷93、《御定骈字类编》四库全书本卷234、《御定子史精华》四库全书本卷150辑自沈括《梦溪笔谈》“弓有六善”,均刊作“往体少”。而1934年上海涵芬楼《四部丛刊续编》影印明覆宋本(丛刊本)、明弘治乙卯年(1495)徐珤刊本(弘治本)、明万历三十年(1602)商浚《稗海》本(稗海本)、崇祯四年(1631)嘉定马元调刊本(马元调本),以及由稗海本和马元调本衍生的诸本,均刊作“性体少”。

《正字通》:“往,俗作徃。”[19]51b宋代将“往体”写作“徃体”有例为证。如《四部丛刊》影印的张氏述古堂景宋写本徐锴《说文解字系传》卷24“释弓”一节,引《周礼》刊作“徃体多”“徃体寡”“徃体、来体若一”。有四种《梦溪笔谈》版本(沈敬炌本,丛刊本、玉海堂本和马元调本)颇值得注意。沈敬炌(1554-1631),字叔永,号泰垣,为沈括裔孙,归安(浙江吴兴)人,万历十七年(1589)进士,官至南京工部尚书。沈敬炌序云:“遂出所藏善本,授门人孙生昌裔校之,以付剞劂。盖孙生素称博雅,能辨亥豕云。”[20]沈儆炌本的“往”刻作“徃”,如其汤修年跋曰:“此书公库旧有之,徃徃贸易以充郡帑。”且其“弓有六善”处刊为“徃体少而劲”“凡弓徃体少则 易张而柔”。[20]卷18,3b马 元 调 本的“往”刻 作“徃”,但“弓有六善”处刊为“性体少而劲”“凡弓性体少则易张而柔”。影印丛刊本的明覆宋本的“往”刻作“徃”,但偶尔刻作“往”,其“弓有六善”处刊为“性体少而劲”“凡弓性体少则易张而柔”。[21]“徃”和“性”字形似易误。可能是刻工失误,也可能是校刻者以为刻工失误而误改。《新校正梦溪笔谈》《源流考》等以为丛刊本和1916年贵池刘世珩玉海堂本来自同一版式明覆宋本,实际上两者不同。丛刊本是半叶十二行,行十八字,白口,边栏混用各式。玉海堂本是用另一种明覆宋本,择名家名工影写覆刻的。玉海堂本是半叶十二行,行十八字,黑口,左右双边。玉海堂本所载的汤修年跋也刻作:“徃徃贸易以充郡帑”,但卷14刻为:“往岁士人多尚对偶为文”。尤其值得注意的是“弓有六善”处刊为“一者性体少而劲”“凡弓徃体少则易张而寿”,[22]前句误为“性”,后句沿用“徃”。既揭示了有些本子由“徃”讹变为“性”的过程,又保留了宋本原用“徃”字的重要信息。今疑乾道本的“弓有六善”处刊为“一者徃体少而劲”和“凡弓徃体少则易张而寿”。

元刊本、津逮本、弘治本和马元调本均以乾道本为底本。沈敬炌所藏“善本”即元刊本,《丛书集成初编》排印《梦溪笔谈》时指明“津逮本校刻精工”,元刊本、津逮本均刻作“往体少”。叶景葵曾曰:“弘治本虽出于旧本,然讹字甚多。”[23]1102弘治本和以弘治本为底本的稗海本误作“性体少”,即其一例。此误字影响到马元调本,以及由稗海本和马元调本衍生的各本。

《再考》说:“我们认为沈括用‘性体’来表达制作弓体时所用的材料少而弹性劲,似更加符合弓匠们实际制作经验和思维模式。”[6]5训诂不能以今代古。在古代,“性体”表示本性、气质。如《旧唐书·太宗纪下》曰:“(隋文帝)虽非性体仁明,亦励精之主也。”[24]40明薛瑄《读书录》曰:“天道流行,命也,命赋於人,性也,性与心俱生者也。性体无为,人心有觉,故心统性情。”[25]11弹性和弹性体是近代科学的概念,在近代科学传入以前,“性体”从未用作弹性体。若将“性”和“性体”理解为弹性和弹性体,客观上不仅拔高了沈括所处时代的科学水平,而且割裂了《考工记》与“弓有六善”的传承关系。

对“往体”“性体”的深入考辨,涉及成规法的解释和“往体”“来体”句的错简问题。《考工记·弓人》提到:“为天子之弓,合九而成规;为诸侯之弓,合七而成规;大夫之弓,合五而成规;士之弓,合三而成规”,一般称之为成规法。《周礼·夏官·司弓矢》中也有类似的提法。《考工记·弓人》还有两处文字与成规法在逻辑上紧密联系。一是:“凡析干,射远者用势,射深者用直。”另一处传本曰:“往体多,来体寡,谓之夹臾之属,利射侯与弋。往体寡,来体多,谓之王弓之属,利射革与质。往体、来体若一,谓之唐弓之属,利射深。”[26]1172因为汉儒已不知此“往体”“来体”句曾经错简,历代经学家往往困惑莫解,难以通释这三处文意。

成规法中的弓是弛弦之弓还是披弦之弓,便有分歧。《周礼注疏》卷32贾公彦曰:“云‘体往来之衰也’者,此皆据角弓反张,不被弦而合之。”[26]847“反张”指释弦时弓体反曲。贾公彦以为合不被弦之弓成规,《再考》也以“成规法”指弛弓状态立论,其实经不起推敲。2015年,仪德刚发表《〈考工记〉之“成规法”辨析》一文,认为“《考工记》之‘成规法’本意应该是指在角弓下弦后的反曲状态”。该文列出表1(弓名、合数、弓力对照表及其合理性)显示其合理性,[27]然而表中“天子之弓”到“士之弓”的弓高数据填反了。一经纠正,其合理性便不攻自破,说明其预设前提(释弦之弓)是错的,贾公彦疏也有误,难以支持《再考》的“往体”“性体”之辨。

1993年笔者提出了“往体”“来体”句的错简问题。[28]2008年,拙著《考工记译注》明确“往体”为弛弦时弓体外挠的体势,“来体”为张弦时弓体内向的弓高和曲势,以此再次论述了错简问题。[29]拙著提出的错简问题与“弓有六善”相关,《再考》未及注意。近年笔者借鉴当代国内外(包括仪德刚)对传统复合弓性能的研究,作《〈考工记·弓人〉“往体”、“来体”句错简校读》,2020年初已发表。[30]文中对有关问题做了更详细的论证,确认《考工记·弓人》“往体”“来体”句曾经错简,应校正为:“往体多,来体寡,谓之王弓之属,利射革与质。往体寡,来体多,谓之夹臾之属,利射侯与弋。往体、来体若一,谓之唐弓之属,利射深。”[30]1兹不赘引。“往体”和“来体”不是普适的评价如今形形色色的良弓的主要指标,但在《考工记》时代,对当时复合弓的性能特点做这样的高度概括是合理且难能可贵的。

由此可知,“往体寡,来体多”并非劲弓的特征。“弓有六善”说“往体少而劲”,在此“而”是连词。查《汉语大字典》,有七个义项,第一义项表示并列,相当于“和”“与”。沈括说得很清楚:“凡弓往体少则易张而寿,但患其不劲,欲其劲者,妙在治筋。”故“而”表示并列,相当于“和”“与”。“往体少而劲”意谓兼有“往体少和劲”(即易张而寿和劲)两种优点。其原因分别是往体少和治筋得法。将“往体少而劲”理解为“弓体轻而弓力强劲”不符合沈括的本意。

2.2 关于其他五善的讨论

“弓有六善”的第二善是“和而有力”。《再考》说:“在沈括看来,‘弓节短则和而虚’,‘弓节’应是指弓体的中间部位,即弓(握)把。握把的长短与弓体是否‘和’直接相关:‘长则柱,短则虚’,意思是弓把长了弓体后期弹力僵硬、弓把短了弓体后期弹力损失。‘虚’的意思是弓弦拉过嘴角后(传统射法中常说的大拉距射法)弓体的弹力渐弱。由此可见,沈括并不是一名善射之士。弓把的长短虽然影响弓体大拉距的弹性效果,但性能好的筋角弓的特点恰恰应当是‘和而虚’。”[6]3“为了长时间调节瞄准动作,此时的弓体弹力如果与中程相当或弱于中程那是比较完美的筋角弓特点。”[6]3然而明代李呈芬《射经》曰:“至于射敌又与射的不同。射的贵从容,射敌贵神速。从容则引弓稍轻而调,犹可以及远中微。神速者非强弓重矢安能杀敌于百步之外哉?”[31]2a沈括指出,他的大哥沈披“善射,自能为弓。其弓有六善”。沈披的六善之弓用于杀敌,与射靶的“长时间调节瞄准动作”不可同年而语。沈括明确说“虚谓挽过吻则无力”,指的是杀敌之弓而言。他所说的“短则虚”是指:若弓把太短,弓体后期弹力已不足。

《梦溪笔谈》“弓有六善”节说:“五者弦声清实。”《再考》说:“对此很多没有习射经验的学者以为弓体挂上弓弦后,轻弹弓弦能发出清实的声音。”[6]3其他学者可能没有机会获得制弓用弓的直接经验,但并不意味着他们不会学习和汲取相应的间接经验。《〈梦溪笔谈〉译注(自然科学部分)》[1]30《梦溪笔谈导读》[5]226早已指出本句意为“射箭时弦声清脆、坚实”。《再考》也认为:“此处沈括所言应为以弓射箭,在箭尾离开弓弦后弓弦震动所发出的声音有清实感。”[6]3然而根据沈括所说的“节若得中则和而有力,仍弦声清实”,我们还可以进一步探究。《尔雅·释诂下》:“仍,乃也。”在此“仍”表示因果关系,相当于“于是”“因而”。沈括所指当是:节若得中则和而有力,因而弦声清实。联想到王琚《射经》的经验之谈,若弓把长短得宜,执弓得法,“把前入扼、把后当四指本节,平其大指承镞,却其头指使不碍,则和美有声而俊快也”。《射经》的“和美有声”隐含引弓“和而有力”,放箭后“弦声清实”之意。沈氏兄弟对王琚《射经》作了继承和发展,其意思当是:使用“和而有力”的弓,引弓后弓的储能充足,施放得法后箭速俊快,因而弓弦震动发出清实之声。

对于“射久力不屈”“寒暑力一”,沈括认为:“凡弓初射与天寒,则劲强而难挽;射久、天暑,则弱而不胜矢。此胶之为病也。凡胶欲薄而筋力尽。强弱任筋而不任胶,此所以射久力不屈,寒暑力一也。”《再考》则认为,沈括的解释“虽有一定的道理,但不全面”。弓的角片及其选择“起到了决定性的作用”。《考工记》早已指出,“角欲青白而丰末”,一对修长牛角,角的根部白,中段青,尖端丰满,最为理想。沈披制良弓,谅会选用一对品质佳的牛角制成一张弓的上下角片,这是沈括所言的前提。

对于“一张便正”,《考工记》早已指出:“凡取干之道七,柘为上,檍次之,檿桑次之,橘次之,木瓜次之,荆次之,竹为下。”以竹为干最差。《考工记》又说:“弓有六材焉,维干强之,张如流水。维体防之,引之中参。维角䟫之,欲宛而无负弦。引之如环,释之无失体,如环。”指出了影响“一张便正”的弓干、弓檠、角片三个要素。弓檠用于平时防止弓体变形。角片在弓体内侧抗压,沈披所制良弓,当选用木胎和长度恰到好处的同一对好牛角所制的角片。由于一张弓的上下角片材质对称,是否“一张便正”,所选用的木质干材便很讲究,故沈括强调了要选纹理天生笔直的干材。《再考》说:在“理想的情况下,一张弓的上下两片角片材质密度相近,形变区弧度一致,一拉弓弦弓体基本对称”,[6]3可是未指明以什么材料为弓干。若是如今常用的竹材,那就不是沈括的本意。

关于“一张便正”,《再考》批评没有制作角弓经验的学者:“给出的解释往往停留在字面意思上,即一拉开弓弦便正了(或便能射中)、或材料的纹路与应力应变的关系造成的弓的偏扭现象等。[8]其实都不是沈括的本意。”[6]3《再考》标注的参考文献[8]是《新校正梦溪笔谈》,但其中并没有关于“一张便正”的解释。“材料的纹路与应力应变的关系造成的弓的偏扭现象”云云在《梦溪笔谈导读》内。2004年仪德刚说:“《考工记》里曾用‘前弱则侥,后弱则翔,中弱则纡,中强则扬’来描述箭体的强度和弹性对其飞行状态的影响。闻人军对此做了详细的解释。并把它看作是中国古人早就知道‘射箭术佯谬’问题的一个证据。”[32-33]其实,拙文《〈考工记〉中的流体力学知识》之所以提到“射箭术佯谬”,只是表达中西文明认识弓矢问题的角度不同,并没有说中国古人早就知道“射箭术佯谬”。[34]仪德刚当年尚是学生,因误读而产生误解可以理解。现已有多年的教学经验,说我“给出了这‘六善’的译文”,不知何据?笔者曾分析《考工记》与“弓有六善”的渊源关系,但未给出这“六善”的译文,给出这“六善”之译文的是中国科技大学专家的《〈梦溪笔谈〉译注(自然科学部分)》。《再考》说“重新考评了闻人军所理解的弓体性能问题”,不知是把哪些不指名的说法误认为我的观点加以考评?偶有疏误是难免的,然《再考》中别的疏误不论,仅从《新校正梦溪笔谈》引用“弓有六善”这条史料时,误“射”为“封”、误“矫揉”为“娇操”等,错了10字,足以引起重视。

总而言之,《再考》分享的一些制弓、用弓经验,很有参考价值,但只是局部经验,古今有别,不能套用到《梦溪笔谈》“弓有六善”的分析。然而,《再考》根据现代性能好的筋角弓的特点,总结出的“弓体轻而弓力强劲”“和而虚”,以及如何选角、用角之类,可以考虑总结为现代竞技版的“弓有六善”,发挥其应有的作用。

3 王琚《射经》之衍变

此节剖析《梦溪笔谈》的“弓有六善”衍入王琚《射经》的过程,唐顺之(1507-1560)的《武编》和《稗编》载有关键的信息。

3.1 唐顺之《武编》辑录王琚《教射经》和“弓有六善”

唐顺之,字应德,号荆川,武进(今属江苏常州)人。明嘉靖八年(1529)会试第一,官翰林编修,后调兵部主事。抗击倭寇时,唐顺之以兵部郎中督师浙江,曾亲率兵船破倭寇于崇明海上。后调任右佥都御史,凤阳巡抚。嘉靖三十九年(1560),督师抗倭途中不幸染病,于通州(今江苏南通)去世。《明史》本传称:“顺之于学无所不窥。自天文、乐律、地理、兵法、弧矢、勾股、壬奇、禽乙,莫不究极原委。尽取古今载籍,剖裂补缀,区分部居,为《左》《右》《文》《武》《儒》《稗》六《编》传于世,学者不能测其奥也。”[35]5424《武编》辑录于嘉靖年间,在唐顺之生前未刊行,只有抄本传世,为秣陵(今属江苏南京)焦澹园收藏。至万历四十六年(1618),始由武林徐象橒曼山馆雕版印行,称《唐荆川先生纂辑武编》,各卷署有琅玡焦竑(1540-1619)校。清代有《四库全书》本、木活字本、抄本传世。

《武编》前集卷5“弓”篇依次辑录王琚《教射经》,五射注释,明俞大猷《射法》,古《事林广记》古法,《事林广记》步射、马射法十二节,《黑鞑遗事》及“弓有六善”节等。[36]五射为《周礼》中的六艺之一,即“白矢、参连、剡注、襄尺、井仪”。[26]353《武编》中“五射注释”的作者不明。《事林广记》有多种版本,一些早期版本已经散佚。《武编》中的几种古《事林广记》古法见于和刻本(翻刻自元泰定二年刻本)戊集卷3的“弧矢谱法”。[37]《武编》中的步射、马射法共十二节,见于现存《事林广记》元至顺年间西园精舍刊本“射艺准的”,[38]仅前后次序略有差异。故《武编》的步射、马射法当辑自某种版本的陈元靓《事林广记》。《梦溪笔谈》玉海堂本“弓有六善”误“二者和而有力”为“二太和而有力”。《武编》“弓有六善”节曰:“二者太和而有力。”[36]22b“太”为衍字,与《梦溪笔谈》玉海堂本似出一源,乃《武编》“弓有六善”节取自《梦溪笔谈》明覆宋本之痕迹。校者焦竑,字弱侯,为明末著名学者、藏书家,博极群书。焦竑所校的《武编》刊为“一者往体少”“凡弓往体少则易张而寿”是合乎情理的。《武编》的内容及编排清楚表明,“弓有六善”节不是王琚《教射经》的一部分。

3.2 《稗编》误合王琚《教射经》和“弓有六善”为一书

《稗编》又称《荆川稗编》。《四库全书总目提要·荆川稗编》曰:“《荆川稗编》一百二十卷,明唐顺之编……其门人左烝先为之考校付梓,烝没而书多残缺。茅一相复加厘正刊行。所引书名、人名原本错互不合者,一相亦为订正。然卷帙既繁,检校难遍,抵牾舛驳尚往往而有……此类不知为原本之讹?为茅一相之窜乱?”[39]1790《荆川稗编》有茅坤序、唐顺之自序、茅一相序。编《武备志》的茅元仪是茅坤之孙。茅一相,字国佐,号康伯,是茅坤之侄。他整理的《稗编》于万历九年(1581)刊行。《稗编》1581年茅一相文霞阁刊本卷86署有“后学吳兴茅一相校”,在“王琚《射经诀》”的名下,依次辑录王琚《教射经》,五射注释,步射、马射法,“弓有六善”节和五御注释。[40]五御为《周礼》六艺之一,即“鸣和鸾、逐水曲、过君表、舞交衢、逐禽左”。[26]353《稗编》文霞阁刊本中的五御注释只有四句,阙“逐禽左”,作者不明。《稗编》虽把步射、马射法算作《射经诀》的一部分,但其“步射总法”征引“《射经》云:‘无动容,无作色’”,“前后手法”注明“宋卢宗迈太尉释”,以反切和《说文》释“摋”“捩”“㔢”“控”手法,皆与西园本《事林广记》后集卷13同。[38]3b,4a此二证据说明这十二节步射、马射法属于《事林广记》,不应是王琚《射经》的一部分。

卢宗迈字绍先,江西大庾县人,生于两宋之交(1126年左右),卒于嘉泰壬戌(1202)或此前不久。①闻人军.《切韵法》《射法》作者卢宗迈生平述要.待刊。卢宗迈精音韵之学,辑著有《卢宗迈切韵法》,日本国会图书馆藏有其室町时期(1336-1573)的手抄本,系宇内孤本。[41]陈振孙的《直斋书录解题》卷14《增广射谱》七卷解题曰:“淳熙中诏进士习射,书坊为此以射利。末二卷为卢宗迈《射法》,亦简要可观。”卢宗迈《射法》已佚,一小部分辑入了上述《事林广记》“前后手法”。咸丰《南安府大庾县志》卷13曰:“卢宗迈,字绍先,汝舟从子也。性聪明,务博览,尤精武艺。年十三,隶御史府。枢密使汪(彻)[澈]临边视事,檄之随行。宗迈知险厄,画城守屯戍之地,陈攻战之法,(彻)[澈]深嘉之,拜武阶。既而列馆职,文雅练达。两朝日历成,一岁五迁,官至武翼大夫。宗迈自以性好文史,遭时建武。晚益藏书,多至数万卷,然终耻言致身武阶云。”[42]枢密使汪澈(1109-1171),字明远,于南宋隆兴二年(1164)知建康府,乾道元年(1165)除枢密使。汪澈临边视师,志在抗金。低级武官成忠郎卢宗迈随行献策,深获嘉勉。后卢宗迈列馆职,成绩显著,官至武翼大夫,成为一名中级武官。收藏界著名的“落水”《兰亭序》帖先前曾被卢宗迈所收藏,提及他时称“乌台提点”“台史”或“堂后官”卢宗迈。不知是元代书坊有意美化以射利还是无意间误认,和刻本《事林广记》称“宋朝太尉卢宗迈”,西园本《事林广记》称“宋卢宗迈太尉”,误以为他是高级武官。卢宗迈虽不是太尉,但系南宋人。十二节步射、马射法及其下文“弓有六善”不属于王琚《射经》是毋庸置疑的。

《稗编》“弓有六善”节亦取自《梦溪笔谈》玉海堂据以覆刻的明覆宋本,刊为“二者太和而有力”是其证。但刊为“一者性体少”“凡弓性体少则易张而寿”,实为《四库全书总目提要》所评“检校难遍,抵牾舛驳尚往往而有”之一例。《稗编》万历九年(1581)刊本对这些材料的处理手法不同于《武编》,误编“王琚《射经诀》”一书的显然不是唐顺之本人,应是茅一相(或左烝)。

3.3 《说郛》中“王琚《射经》”的来历

陶宗仪,字九成,号南村,元末明初浙江台州黄岩人。陶宗仪所辑《说郛》原本久佚,仅有明抄本流行。近人张宗祥据六种明抄本校理成书,于民国十六年(1927)由上海商务印书馆排印出版,即通行的涵芬楼100卷本,内无王琚《射经》。陶珽(1575-约1639),云南姚安人,祖籍黄岩。万历三十八年(1610)进士,官至武昌兵备道。明末清初陶珽对《说郛》百卷本加以增补,编成120卷。王琚《射经》在卷101。

陶珽之重校及补续,始于明万历年间,其时《稗编》已经刊行,陶珽完全有机会看到《稗编》的“王琚《射经诀》”。《说郛》的王琚《射经》与《稗编》的“王琚《射经诀》”基本相同,不同处仅为:书名改为《射经》,定年代为宋,删去末尾的五御注。我们可以合理推测《说郛》的王琚《射经》实以《稗编》的“王琚《射经诀》”为蓝本。

《说郛》的版本比较复杂。《说郛》增补本于万历末至天启间付梓,其后书版分散。崇祯间其版由分而合,重编印行。1988年上海古籍出版社影印出版的《说郛三种》,收有涵芬楼100卷本、明刻《说郛》120卷本及《说郛续》46卷。

《说郛》卷101之《射经》称“(宋)王琚撰”,《中国丛书综录》改成“(唐)王琚撰”。也就是说,含有“弓有六善”的所谓王琚《射经诀》或(唐)王琚《射经》,其编成和刊刻年代比《梦溪笔谈》晚好几百年。

4 结语

“弓有六善”说的主要内容在《考工记》时代已经滥觞。古代射艺经过长期的发展,至唐王琚《射经》对良弓特点的认识更进一步。北宋沈披善射,会制良弓,沈括又善于总结提高,沈氏兄弟联手将良弓的六项优点提炼为“弓有六善”。“弓有六善”说首载于沈括的《梦溪笔谈》,沈括还写了简明的技术性说明。“弓有六善”随着《梦溪笔谈》的流传广为人知。至明代,“弓有六善”被衍入王琚的《射经》后,流传益广。在如今回归自然,振兴传统手工艺的潮流中,“弓有六善”说仍值得借鉴,具有相当的现实意义。