秸秆还田条件下尿素与腐植酸配施对玉米养分吸收、土壤养分及酶活性的影响

孙海燕,杜丹凤,马 倩,郭 伟

(黑龙江八一农垦大学农学院/黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室,黑龙江 大庆 163319)

东北黑土区是世界三大黑土区之一,是中国最主要的商品粮生产基地,也是因作物秸秆焚烧而引发的霾污染多发和重发区域[1],秸秆禁烧及其综合利用已成为国家及地方各级政府重点关注问题[2]。作物秸秆是一类富含氮、磷、钾及有机质养分的可再生物质资源,将秸秆及残茬作为肥料还田是目前东北地区秸秆利用最主要方式,也是解决黑土地退化修复的重要途径之一[3]。秸秆还田可以改变土壤的物理性状[4],活化土壤酶[5],增加土壤速效养分[6],为作物生长提供矿质养分,尤其是秸秆粉碎翻压还田,提高了土壤速效养分的含量,促进了玉米生长和籽粒产量的形成,其效果较秸秆覆盖还田效果更显著[5,7-8]。然而,秸秆翻埋还田后,在土壤微生物作用下,秸秆腐解消耗氮素,在没有适当氮素补充的情况下,易造成土壤碳氮比失调及作物幼苗生长“争氮”现象[9],尤其在秸秆腐解旺盛时期[10],这不利于作物生长,造成作物当季经济产量降低[11]。因此,在秸秆还田过程中增加氮素的施用,减少氮素竞争成为秸秆还田的必需配套措施。秸秆还田配施氮肥不但利于秸秆的腐解,增加土壤的供氮能力,同时合理的氮素配施还有助于提高作物的氮素利用效率[12]。但氮素施用过量同样会造成作物产量的降低,秸秆还田情况下作物产量与施氮量呈抛物线关系[4,6]。秸秆-氮素-作物系统的氮素供应、利用和转化关系受到土壤理化特性的综合影响,因此,通过改变土壤的理化特性来调节氮素的输入输出平衡是秸秆还田条件下配套施肥的核心[13]。秸秆还田同时配施有机肥[14]、配方化肥[15]等措施,可以改善土壤的理化特性,降低秸秆腐解与作物生长的“竞争”,同步提高作物生长质量,成为近几年来技术研究热点。腐植酸类物质作为土壤改良剂,可以较好地使土壤颗粒团聚在一起,形成良好的团粒结构,改善土壤的通透性[16]。施用煤炭腐植酸能够显著提高土壤含水率,显著降低土壤体积质量[17]。为此,针对东北地区玉米秸秆还田质量参差不齐,甚至影响玉米产量的问题,研究在玉米秸秆还田情况下,通过配施外源腐植酸和氮素,改善土壤理化特性,尤其是在玉米拔节期这个秸秆腐解旺盛与作物快速生长的关键时期,缓解秸秆腐解与玉米生长两者的竞争,为该地区全面推行秸秆还田技术提供理论和技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点与供试材料

试验于2018~2019 年度在黑龙江省大庆市黑龙江八一农垦大学农学院校园试验盆栽场,采用盆栽方式进行。土壤类型为草甸黑土,土壤有机质18.2 g·kg-1、碱解氮58.3 mg·kg-1、有效磷10.1 mg·kg-1、速效钾101.2 mg·kg-1、pH 8.4。试验用玉米品种为郑单958。试验用氮素为尿素(N 46%),腐植酸为四川西亚化工有限公司购置的BR级化学试剂,黄腐酸含量≥90%。

1.2 试验设计

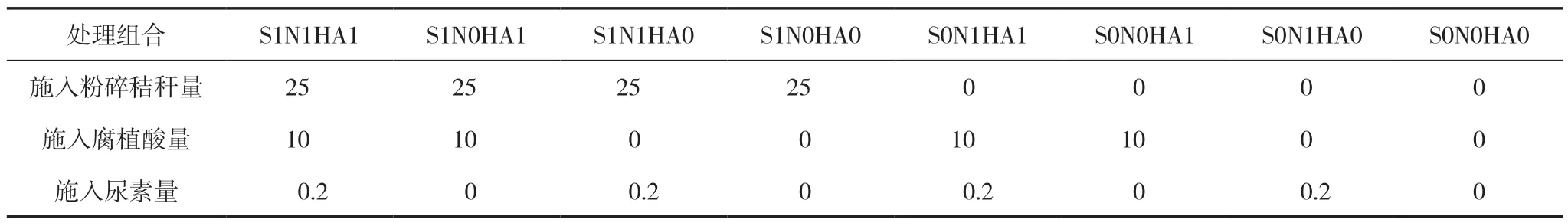

盆栽试验采用容器为高25 cm、直径22 cm的塑料圆桶,每盆装风干土7.5 kg。秸秆采用田间收获后自然风干的玉米植株粉碎样(过1 mm 筛),按照试验设计(表1),2018 年10 月16 日将秸秆粉碎样与尿素及0.5 kg 土壤混合后施入到盆内表土以下5 cm处。2019 年5 月11 日将玉米种子播到盆内表土以下3 cm 处,每盆播种3 粒种子,出苗后间苗保留2 株。根据土壤干湿程度定量灌溉,每个处理重复4 次。

表1 试验处理 (g·盆-1)

1.3 测定项目与方法

玉米拔节期,用直径5 cm 土钻距植株5 cm 处取土壤,按照深度5~10 和10~15 cm 土层分别混合土样,自然风干后粉碎研磨测定土壤脲酶、酸性磷酸酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性以及土壤碱解氮、有效磷和速效钾含量。取土样的同期取玉米植株,植株地上部分在烘箱内110℃杀青1 h 后80℃烘干至恒重,冷却至室温后称重(折合为单株干重),粉碎后测定全氮、全磷和全钾含量。

土壤脲酶活性采用苯酚钠-次氯酸钠比色法、磷酸酶活性采用磷酸苯二钠比色法、蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水杨酸比色法测定,土壤过氧化氢酶活性采用紫外分光光度法测定[18]。土壤碱解氮采用碱解扩散法、有效磷采用钼锑抗比色法、速效钾采用火焰光度法测定。植株全氮含量采用凯氏定氮法测定,全磷和全钾含量利用ICP-MS 测定。

1.4 数据处理与分析方法

利用WPS 进行数据处理、分析及绘图,SPSS 25.0 软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 尿素与腐植酸配施对玉米干物质积累的影响

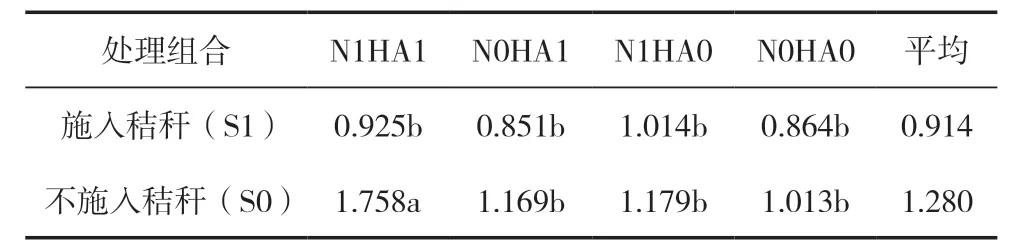

由表2 可知,施入秸秆各处理的单株干重(平均值0.914 g·株-1)均低于不施入秸秆的相同处理(平均值1.280 g·株-1),平均降低了28.6%;不施入秸秆单独施用尿素或腐植酸处理的单株干重增加了16.4%或15.4%,两者同时施用则显著增加了73.5%。秸秆与尿素配施处理的单株干重较单独施入秸秆处理增加了17.4%,与不施秸秆的对照相当;而秸秆与腐植酸配施处理的单株干重较单独施入秸秆处理略有降低,较对照降低了16.0%;秸秆同时配施氮素和腐植酸处理的单株干重增加了7.1%,较对照降低了8.7%,差异均不显著。可见,尿素对玉米单株干物质积累的影响大于腐植酸,且两者同施具有互作效应。

表2 尿素与腐植酸配施对拔节期玉米单株干重的影响(g·株-1)

2.2 尿素与腐植酸配施对玉米养分含量的影响

由图1 可知,秸秆的施入导致玉米植株全氮含量降低了13.3%;不施入秸秆单独施用尿素或腐植酸处理的植株全氮含量与对照无显著差异,而两者同时施用处理的植株全氮含量增加了21.9%。秸秆与尿素或腐植酸配施处理的植株全氮含量较单独施入秸秆处理显著增加了26.4%或37.4%,较对照增加了9.5%或19.0%;秸秆同时配施尿素和腐植酸处理的植株全氮含量较单独施入秸秆显著增加了42.9%,较对照增加了23.8%。

由图2 可知,秸秆的施入使玉米植株全磷含量增加了10.2%,不施入秸秆单独施用腐植酸处理的植株全磷含量增加了13.6%,而单独施用尿素几乎不影响植株全磷含量;同时施用腐植酸和尿素植株全磷含量增加了10.8%。秸秆配施尿素处理的植株全磷含量增加了16.4%,较对照增加了28.3%;而单独施用腐植酸影响很小,秸秆配施腐植酸处理的植株全磷含量增加了8.5%;秸秆同时配施腐植酸和尿素处理的植株全磷含量较单独施用秸秆降低了21.2%,较对照降低了13.2%。

由图3 可知,施入秸秆玉米植株全钾含量增加了11.0%;不施入秸秆单独施用尿素、腐植酸处理的植株全钾含量增加了24.7%和5.7%,而两者同时施用处理的植株全钾含量增加了24.2%。秸秆与尿素或腐植酸配施处理的植株全钾含量较单独施入秸秆处理的变幅均<5.0%,较对照增加了14.8%或6.6%;秸秆同时配施尿素和腐植酸处理的植株全钾含量较单独施入秸秆显著增加了25.7%,较对照显著增加了39.5%。

秸秆与尿素、腐植酸配施具有显著的互作效应,秸秆配施尿素或腐植酸均可增加植株的氮素和磷素吸收;而秸秆同时配施尿素和腐植酸时植株全氮和全钾含量最高,植株全磷含量最低。

2.3 尿素与腐植酸配施对土壤养分和酶活性的影响

由图4 可知,单独施入秸秆或尿素有增加土壤碱解氮含量的趋势;单独施用腐植酸有降低土壤碱解氮含量的趋势;同时施用尿素和腐植酸土壤碱解氮含量较对照降低了21.0%。秸秆配施尿素较单独施入秸秆处理土壤碱解氮含量增加了10.5%;配施腐植酸对碱解氮含量影响很小;同时配施尿素和腐植酸处理碱解氮含量增加了15.8%,较对照增加了21.0%。

施用秸秆土壤有效磷含量增加了28.8%(图5);单独施用尿素、腐植酸处理的土壤有效磷含量分别增加了15.9%和318.9%,两者同时施用处理土壤有效磷含量显著增加了323.5%。秸秆配施尿素、腐植酸处理的土壤有效磷含量较单独施用秸秆处理增加了58.7%和90.4%;秸秆同时配施尿素和腐植酸处理土壤有效磷显著增加了185.6%,较对照显著增加了267.9%。

施用秸秆土壤速效钾含量增加了10.1%(图6);单独施用尿素处理的土壤速效钾含量降低了17.5%,单独施用腐植酸及同时施用尿素和腐植酸影响不显著。秸秆配施尿素、腐植酸处理的土壤速效钾含量较单独施用秸秆处理增加了12.7%和29.9%,较对照分别显著增加了24.0%和43.0%;秸秆同时配施尿素和腐植酸处理土壤速效钾含量较单独施用秸秆显著增加了45.8%,较对照显著增加了60.5%。

施用秸秆后土壤脲酶活性降低(图7),5~10 与10~15 cm 土层脲酶活性较对照分别降低了20.8%和11.4%。不施用秸秆情况下,施用尿素对脲酶活性无明显影响;施用腐植酸降低了土壤脲酶活性,5~10 与10~15 cm 土层脲酶活性分别降低了27.0%和23.9%;同时施用腐植酸和尿素可提高脲酶活性,5~10 与10~15 cm 土层脲酶活性较对照分别增加了17.6%和29.9%。秸秆配施尿素5~10 与10~15 cm 土层脲酶活性较单独施用秸秆处理分别增加了11.8%和9.4%;秸秆配施腐植酸处理的土层脲酶活性则分别降低了11.0%和18.6%;秸秆同时配施尿素和腐植酸处理的土壤脲酶活性与单独施用秸秆处理间无明显差异,较对照分别降低了19.7%和16.4%。

磷酸酶是土壤中促进有机磷素水解的关键酶。由图8 可知,施用秸秆后5~10 cm 土层的土壤酸性磷酸酶活性降低了16.1%,10~15 cm 土层的酸性磷酸酶活性提高了7.9%。不施用秸秆情况下,施用尿素5~10 与10~15 cm 土层酸性磷酸酶活性分别降低了11.6%和10.6%;施用腐植酸则酸性磷酸酶活性分别降低了25.5%和15.1%;同时施用尿素和腐植酸,10~15 cm 土层的酸性磷酸酶活性增加了18.8%。秸秆配施尿素5~10 cm 土层的土壤酸性磷酸酶活性增加了25.7%,对10~15 cm 土层的酸性磷酸酶活性无影响;秸秆配施腐植酸5~10 与10~15 cm 土层的酸性磷酸酶活性分别提高了38.8%和15.5%;秸秆同时配施尿素和腐植酸处理的两个土层酸性磷酸酶活性分别提高了36.6%和21.8%。

土壤蔗糖酶活性反映了土壤中有机碳积累与分解转化的情况,对土壤中可溶性营养物质含量有重要作用。由图9 可知,施用秸秆处理5~10与10~15 cm 土层的土壤蔗糖酶活性较对照分别降低了9.7%和3.4%。在不施秸秆情况下,施用尿素对蔗糖酶活性影响很小;施用腐植酸5~10与10~15 cm 土层的土壤蔗糖酶活性较对照分别降低了10.9%和6.7%;同时施用尿素和腐植酸处理5~10 cm 土层的蔗糖酶活性增加了21.9%,对10~15 cm 土层的蔗糖酶活性没有明显影响。秸秆配施尿素处理5~10 与10~15 cm 土层的土壤蔗糖酶活性较单独施用秸秆分别降低了9.1%和49.2%;秸秆配施腐植酸处理蔗糖酶活性则分别降低了14.8%和17.8%;秸秆同时配施尿素和腐植酸则分别显著降低了39.2%和50.9%。

施入秸秆后5~10 与10~15 cm 土层的土壤过氧化氢酶活性较对照分别显著增加了H2O20.55 和0.22 mg·g-1·h-1(图10),配施尿素或腐植酸对过氧化氢酶活性影响不显著,但在不施用秸秆情况下,同时配施腐植酸和尿素则显著提高了土壤过氧化氢酶活性。

3 讨论

3.1 秸秆配施尿素和腐植酸对玉米生长及养分吸收的影响

玉米出苗至拔节期是东北地区春玉米生长与还田秸秆腐解旺盛时期,两者均需要吸收大量土壤营养,尤其是氮素、磷素、有机碳等营养[10]。秸秆还田增施氮肥则有效缓解了由于“争氮”而使植株生长受到的抑制[9]。腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物质,其单独施用或制备成复合肥料施用均可起到提高氮素吸收和利用率,促进玉米生长和产量形成的作用[15,17]。本研究发现施入秸秆后玉米植株干重和全氮含量降低,而磷、钾含量增加;秸秆配施尿素或腐植酸可增加干重,促进氮、磷、钾的吸收。但秸秆同时配施尿素和腐植酸则降低了植物全氮、全磷、全钾的含量,植株干重介于单独施用秸秆处理和秸秆与尿素或腐植酸配施处理之间。可能是秸秆与尿素、腐植酸同时施用促进了秸秆的腐解,增加土壤养分,但限制了玉米根系对养分的吸收,从而降低了植株的养分含量。这与土壤养分含量的变化是一致的,秸秆同时配施尿素和腐植酸处理的土壤碱解氮、有效磷和速效钾较秸秆配施尿素或腐植酸处理均有大幅度增加。在松嫩平原黑土区玉米秸秆还田试验也表明,秸秆还田使得玉米苗期植株的氮素含量和吸收积累量降低,至拔节期对植株氮素含量的不利影响消失[10]。主要是因为玉米秸秆腐解过程中微生物活动吸收土壤中的速效氮,发生与作物争氮的现象[9]。氮素吸收受阻,影响玉米植株氮的代谢和生长,从而降低了对土壤中速效矿质养分的吸收和积累[19],出现土壤速效养分积累增加,而作物吸收积累迟后的现象。可见,秸秆还田配施腐植酸和氮素的同时,也应适当调整其他配套技术措施,例如,控制灌溉量[20]、增加深松等[21],从而促进幼苗根系生长[22],提高土壤养分库存的同时增加作物对养分的吸收是保障秸秆还田条件下作物稳产的必要途径。

3.2 秸秆配施尿素和腐植酸对土壤酶活性的影响

土壤酶在土壤养分循环中起着重要作用,其主要是由土壤微生物分泌到土壤中,是评价土壤微生物活性和土壤肥力水平的综合性指标[23]。施入到土壤中的秸秆为土壤微生物繁殖提供了碳源和氮源,从而提高了土壤酶活性[24]。玉米秸秆还田配施氮肥增加了土壤微生物量,显著提高土壤脲酶、蔗糖酶和过氧化氢酶活性[25]。在土壤中添加腐植酸也具有提高脲酶活性的作用[26]。但也有研究认为秸秆直接还田和覆盖还田对脲酶活性无显著影响,过腹还田才能提高脲酶活性[14,27],甚至室内培养研究也发现土壤脲酶活性降低的现象[23]。本研究中秸秆还田及配套措施对土壤酶活性的影响,一方面取决于土壤C/N 值的高低。例如,不施用秸秆情况下,仅施用尿素处理(C/N 降低)的脲酶和蔗糖酶活性与对照间无差异,而玉米秸秆粉碎翻埋或施用腐植酸(C/N 增加)则降低了玉米土壤脲酶和蔗糖酶活性,腐植酸和尿素同施(调节C/N)可缓解脲酶活性的降低,增加了蔗糖酶活性。可见,脲酶和蔗糖酶的活性可能受土壤C/N 值升高的诱导。脲酶活性的变化也可能受秸秆腐解过程尿素释放的影响,因为土壤无机氮含量过低导致脲酶活性降低[23],而铵态氮含量过高也会抑制土壤脲酶活性[28],腐植酸的配施降低了土壤脲酶活性,减少了秸秆腐解过程中氨的排放[29]。另一方面,土壤酶活性还受到施入物质本身的作用。例如,在单独施入秸秆、尿素、腐植酸后土壤的酸性磷酸酶和蔗糖酶活性均有不同程度的降低,而秸秆、尿素、腐植酸中两者配施或三者同时施用时酸性磷酸酶活性则明显提高,但秸秆配施尿素或腐植酸土壤蔗糖酶活性均降低。

4 结论

草甸黑土上秸秆还田减少了拔节期植株干物质积累,并降低了植株全氮含量及土壤脲酶、酸性磷酸酶和蔗糖酶活性。秸秆配施尿素或腐植酸可提高土壤酸性磷酸酶活性,降低蔗糖酶活性,提高了土壤有效磷和速效钾含量,促进了植株对氮和磷的吸收。秸秆同时配施尿素和腐植酸进一步提高了土壤酸性磷酸酶活性,降低了脲酶和蔗糖酶活性,增加了土壤碱解氮、有效磷和速效钾含量,促进了植株对氮和钾的吸收。秸秆还田配施尿素和腐植酸缓解了秸秆直接还田对拔节期玉米植株干物质积累的抑制,提高了土壤有效养分及植株全氮和全钾含量。

——1月国内108项腐植酸专利授权发布