文化产业与旅游产业发展评价和耦合协调分析

——以长三角地区为例

周 锦

一、引 言

文化与旅游之间存在密不可分的互动关系。文化为旅游产业的发展注入灵魂,提升其内涵和质量,旅游是文化产业发展的载体,可以促进文化的传承和传播。推进文化和旅游产业融合,有利于满足人们日益增长的对旅游产业的新需求,最大程度地发挥地域优势,打破发展瓶颈,解决旅游产品和服务同质化现象。同时,以旅游为载体,可使地区文化的影响力、吸引力得到大幅度提升。因此,自2009年以来,《文化部、国家旅游局关于促进文化与旅游结合发展的指导意见》等政策措施相继发布和实施。2018年,国务院更是专门设立文化和旅游部。一方面表明国家非常重视文旅融合发展,希望通过设立文化和旅游部为文化和旅游产业高质量发展提供组织和制度保障;另一方面也说明文旅融合发展过程面临不小的挑战,有必要加强协调、组织和监管的力度,积极促使文旅融合迈进入新的发展阶段。

长三角地区作为我国经济社会发展较好的典型区域,拥有丰富的文化和旅游资源,相关产业的规模较大且发展速度较快,但是在一些地区也出现了文化产业发展与文化资源不匹配,文化产业与旅游产业发展不协调,甚至相关产业滞涨等问题。因此,在文旅融合和长三角地区一体化发展的大背景下,掌握长三角地区三省一市文化产业和旅游产业的发展状况,分析各地文化产业与旅游产业的协调状况,诊断文化产业与旅游产业融合过程的瓶颈、重点、难点和痛点,探索文旅深度融合和跨区域融合的可行路径,对于工业发达地区实现经济低碳转型和高质量发展等发展目标具有重要的示范意义。

本文分析了长三角地区三省一市2012—2019年文化产业和旅游产业的发展状况,并基于耦合协调度模型评价了四地文旅融合的发展态势,提出相应的政策建议,希望能为推动长三角地区文旅产业结构调整和经济发展转型提供决策参考。

二、文献综述

国内外学者关于文旅融合研究的涵盖面较广,从形成原因、发展路径到具体的产品及案例分析,再到对社会方方面面的影响。文旅融合研究已经延伸到文化遗产与旅游、影视旅游、文化创意旅游等多个领域。(1)徐翠蓉、赵玉宗、高洁:《国内外文旅融合研究进展与启示:一个文献综述》,《旅游学刊》,2020年第8期,第94-104页。

从文化产业与旅游产业的融合发展研究来看,很多学者基于一定的评价方法对特定区域文化产业与旅游产业的耦合协调发展程度进行了综合评价。比如,侯兵和周晓倩对长三角地区16个城市2010—2014年文化产业与旅游产业的融合发展程度进行了评价和分析,研究表明各城市之间两类产业的融合发展特征差异性不大,耦合协调度普遍偏低。(7)侯兵、周晓倩:《长三角地区文化产业与旅游产业融合态势测度与评价》,《经济地理》,2015年11期,第211-217页。饶金涛和刘红升基于集合系统方法对陕西省文化产业与旅游产业的耦合发展程度进行了测度,认为陕西省文旅耦合发展趋势向好。(8)饶金涛、刘红升:《陕西省文化产业与旅游产业耦合协调度分析》,《西安工业大学学报》,2020年第1期,第121-127页。另外,李凌雁和翁钢民分析了西部地区旅游、文化与经济发展水平的时空演变,认为文化和旅游产业对于西部地区经济发展具有带动作用。(9)李凌雁、翁钢民:《基于空间错位的我国西部地区旅游、文化与经济发展的演变分析》,《地理与地理信息科学》,2016年第2期,第121-126页。

综上所述,相关文献对于文化与旅游的关系、文旅融合的机理和对策等理论问题研究较为充分,关于文旅融合的实证和计量分析正在逐步展开,实证研究大多选择以全国或单独一个省级行政区作为研究对象,而针对特定区域(范围介于单独一个省级行政区和全国之间)的实证分析较少。本文选择长三角地区4个互动性较强的相邻省级行政区(江浙沪皖)作为研究对象,希望通过分析比较四地文旅融合的状况,相互借鉴,取长补短,推动长三角地区文旅深度融合。本文与侯兵等学者的文章不同,(10)侯兵、周晓倩:《长三角地区文化产业与旅游产业融合态势测度与评价》,《经济地理》,2015年第11期,第211-217页。后者关注长三角地区的16个典型城市,而本文关注长三角地区的4个省级行政区,研究对象包含的范围不同。另外,后者选择以2010—2014年的数据作为样本,而本文选择以2012—2019年的数据为样本,数据范围更大且更能反映当前的状况。

三、耦合机理

耦合是指通过良性互动形成的系统之间相互协调和相互促进的关系,产业耦合是利用产业之间的相互作用来调整和优化产业结构的一种产业发展方式。文化与旅游产业之间存在价值、效能和路径三重耦合性,(11)吴理财、郭璐:《文旅融合的三重耦合性: 价值、效能与路径》,《山西师大学报(社会科学版)》,2021年第1期,第62-71页。两者耦合的机理在于以文化和旅游资源融合为基础,以科技导入为推动,发挥两个产业之间的协同作用,推动两个产业实现高质量发展,进而为区域经济和国民经济发展贡献新的增长点。

首先,将文化和旅游资源融合能够更好地匹配文化旅游消费需求。(12)Smith M K, Issues in Cultural Tourism Studies, London: Routledge, 2003, pp.33-34.文化与旅游二者之间相互依存、相互促进,文化资源的有效转化是实现两个产业融合发展的基础。文旅融合可以促进优秀传统文化的保护、传承和传播。以长三角地区为例。如果能够对长三角地区旅游目的地进行必要的整体建设,提升江南文化等区域特色优秀传统文化的展示方式,拓宽传播渠道,设法满足消费者对于旅游中的文化内涵需求,那么将会使文旅融合实现内涵创新式发展。以文化遗产来看,长三角地区的文化遗产众多,如果能够将这些文化遗产以主题公园或艺术园的形式呈现,用旅游产业发展的模式来展示文化,那么不仅会使旅游产业的发展焕然一新,还会形成长三角地区独特的文化地标。

其次,将技术作为文旅融合的支撑能够有效优化文化旅游产品和服务的供给。数字经济时代,借助大数据、云计算等技术可以提升旅游目的地的影响力和吸引力,为文化旅游产品和服务的有效供给提供基础,科技发展为文旅融合发展提供了新的机遇。仍以长三角地区为例。如果在长三角地区现有旅游资源载体的基础上,对文化资源进行创造性转化,实现再生产和再利用,提升长三角地区旅游目的地的形象和吸引力,比如,给文化演艺插上科技的翅膀,将沉浸式、体验式、互动式等文化呈现方式与旅游开发相结合,那么将会为长三角地区文化旅游经济的高质量发展注入新的活力。

最后,实现文旅创新式融合发展需要坚持文化产业与旅游产业协同发展。文化产业与旅游产业融合发展并非将两个产业进行简单的叠加,而是要合理地规划二者的功能和定位,实现创新式融合发展。协同发展是两个产业融合发展的前提和基础,既要实现文化资源的传承、保护和利用,也要推动旅游产业的高效发展,在两个产业融合发展过程中,既要实现经济效益的增长,也要高度重视社会效益的提升,最终要通过创新发展思路实现文旅市场的有机融合。

四、研究方法

(一)文化产业和旅游产业发展评价模型

1.评价指标体系

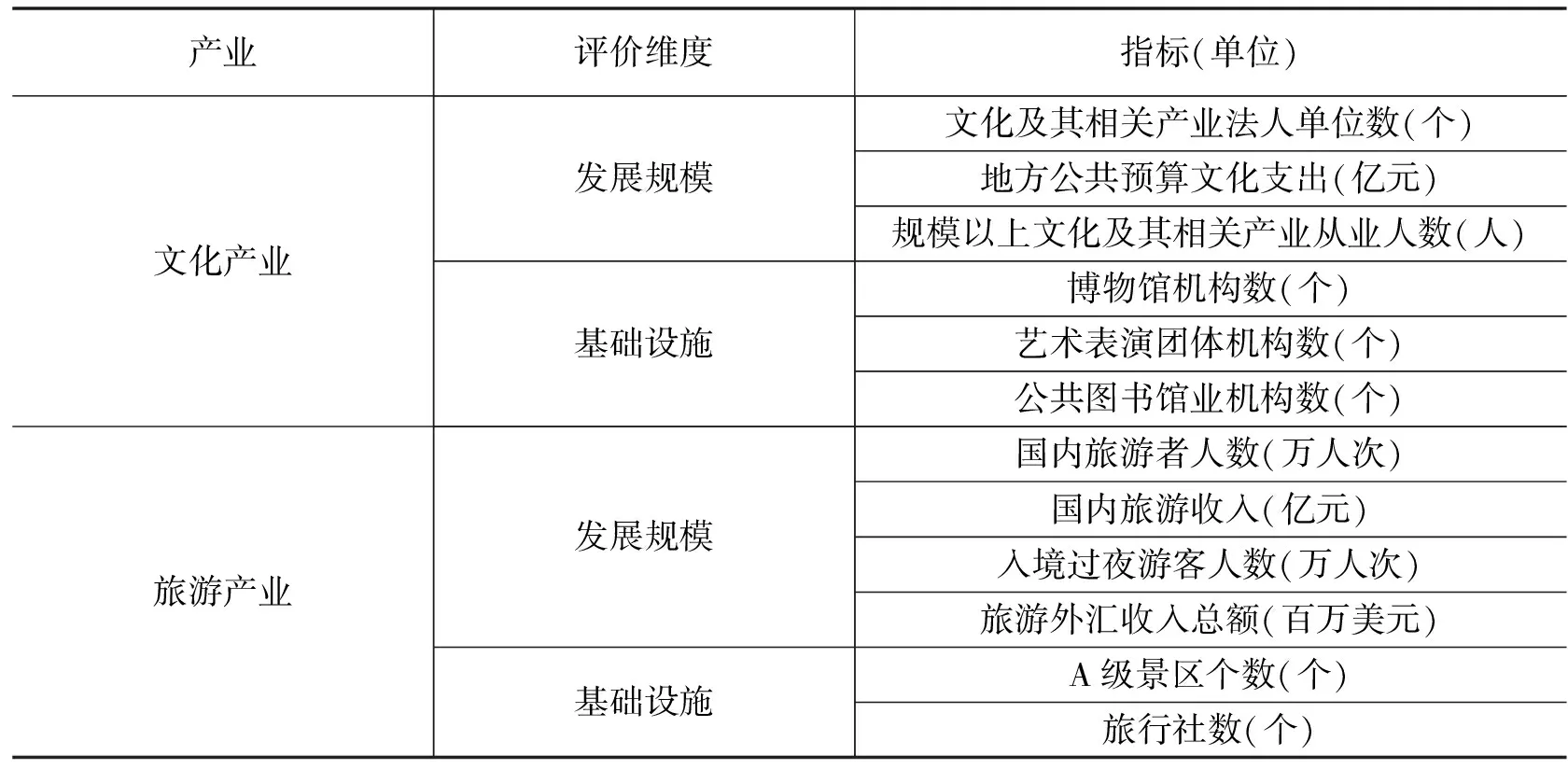

在相关研究的基础上,根据科学性、可比性和数据可获得性等基本原则,以文化产业和旅游产业融合发展的作用机理为理论基础,从发展规模和基础设施两个维度各选取6个单项指标来构建长三角地区三省一市文化产业和旅游产业发展水平的评价指标体系,文化产业发展评价体系的发展规模和基础设施维度均包含3个单项指标,旅游产业发展评价体系的发展规模维度包含4个单项指标,基础设施维度包含2个单项指标,具体见表1。相关指标的数据均可以从相应年份的《中国统计年鉴》《中国文化及相关产业统计年鉴》《中国旅游年鉴》、国家统计局数据库以及相应省市的统计年鉴中获得。

表1 长三角地区文化产业和旅游产业发展水平评价指标体系

2.数据标准化

由于所选指标存在量纲差异问题,所以在数据使用之前需要进行无量纲化处理,这里采用极差标准化方法。

Yi,j=(Xi,j-Xmin)/(Xmax-Xmin)+0.01

(1)

其中,j表示指标的序号,i表示评价对象的序号,Yi,j表示经过极差标准化进行无量纲处理之后的指标取值,Xi,j表示第j个指标的原始数据,Xmax表示第j个指标的最大值,Xmin表示第j个指标的最小值。为避免无纲量化处理结果出现非正数现象,整体加上0.01。

3.权重

为确定各指标的权重,这里采用客观赋权法中的熵值法,具体计算过程如下:

(2)

(3)

(4)

其中,Pi,j表示评价对象i第j个指标的特征向量,ej表示第j个指标的熵值,wj表示第j个指标的权重。

4.评价值

基于利用熵值法确定的各指标权重值和经过标准化处理后的数据,可以对长三角三省一市2012—2019年文化产业和旅游产业的发展水平进行综合评价。以特定年份为例,具体计算方法为:

(5)

其中,Ui表示评价对象i在特定年份文化产业或旅游产业发展水平的综合评价值,其他变量的含义与前述公式相同。

(二)文化产业和旅游产业的耦合协调度模型

耦合度作为一种物理概念,用于反映系统内不同要素之间的相互作用和相关影响。耦合度的大小能够反映系统内部各指标之间的协同程度,确定耦合度的具体公式如下:

(6)

(7)

(8)

其中,Ci为评价对象i文化产业系统和旅游产业系统的耦合度,取值范围为0到1之间,取值越大说明耦合性越高,(13)洪学婷、黄震方、于逢荷等:《长三角城市文化资源与旅游产业耦合协调及补偿机制》,《经济地理》,2020年第9期,第222-232页。Ti为文化产业和旅游产业的综合协调指数,反映两个产业的整体发展水平,考虑到两个产业在社会经济发展中具有同等重要性,α和β的取值均为0.5。Di为文化与旅游产业的耦合协调度,取值越大表明文旅融合程度越高。

五、实证结果和分析

(一)文化产业和旅游产业发展评价与分析

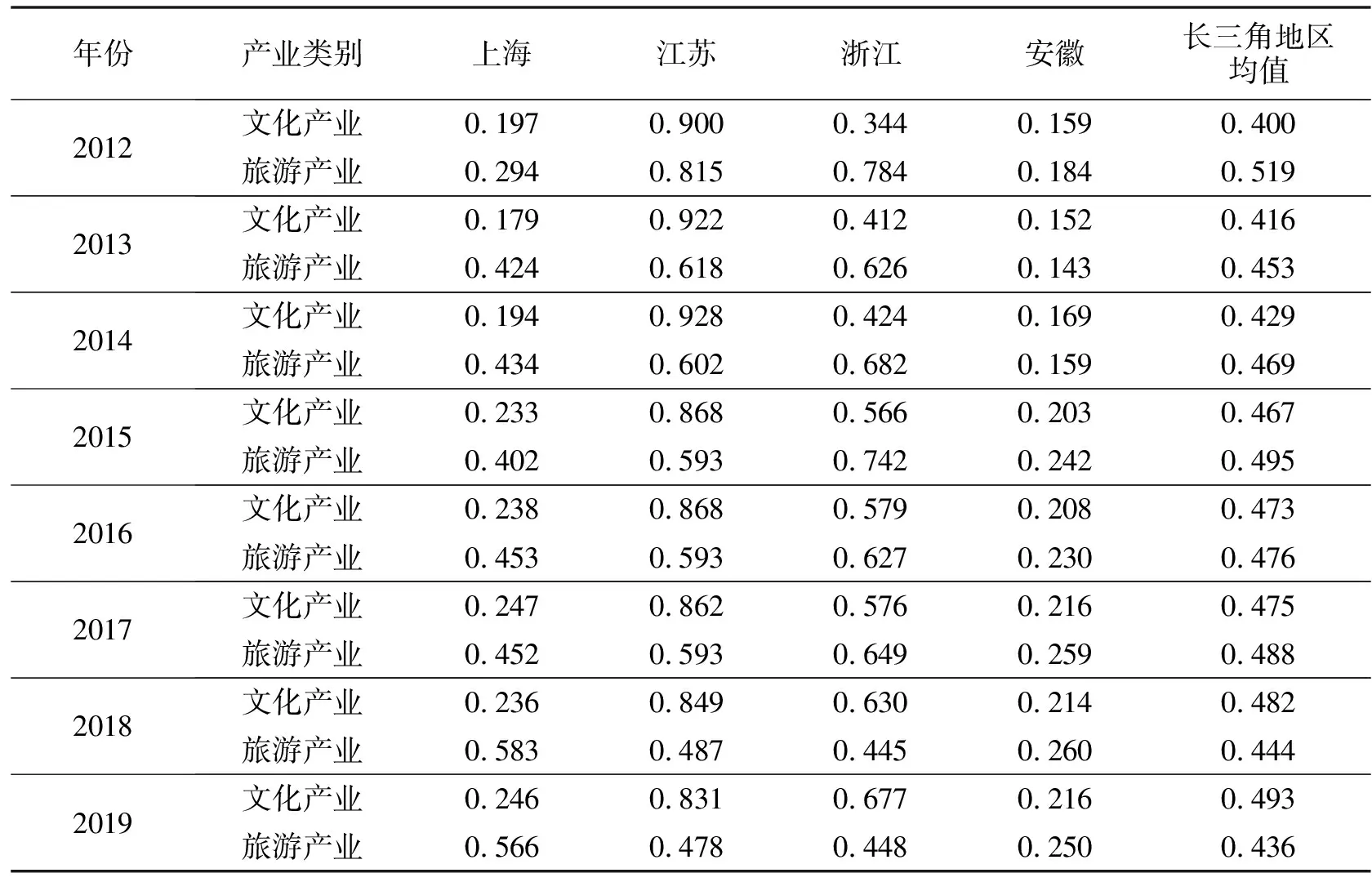

根据文化产业和旅游产业发展评价模型及各指标的数据可以计算得到2012—2019年长三角地区三省一市各自的文化和旅游产业综合发展评价值及其平均值(表2)。

表2 2012—2019年长三角地区文化和旅游产业综合发展评价值

1.长三角地区文化产业和旅游产业发展纵向演化

2012—2019年,长三角地区文化产业发展评价值整体上呈现平稳上升趋势(图1),

图1 长三角地区文化产业发展趋势

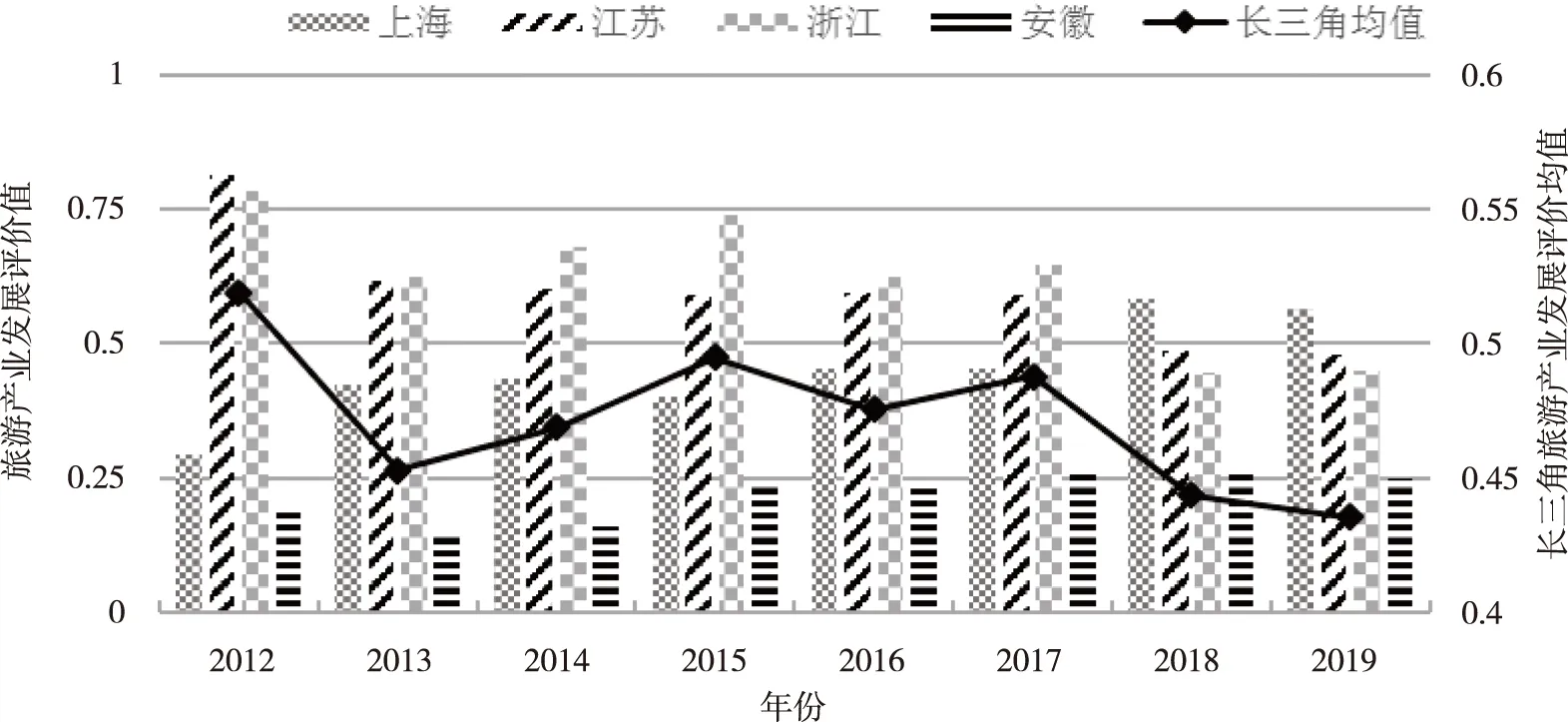

2012—2014年,评价值每年比上年增长超过0.01,保持平稳增长,而2015年相比2014年则增长了0.039,实现大幅度增长,但是在接下来的2016—2019年,每年仅平均增长0.006。旅游产业在整个考察期一直处于上下波动状态,且呈现出了一定程度的下降趋势(图2),但是,长三角地区旅游产业的发展水平整体上高于文化产业。

图2 长三角地区旅游产业发展趋势

2.长三角地区文化产业和旅游产业发展横向比较

先来看文化产业。就文化产业发展评分值而言,江苏省文化产业发展的评分一直居于长三角地区首位,其近年来的最低点高于浙沪皖三地近年的最高点,但从发展趋势来看,江苏文化产业发展有微弱的下降趋势,而浙沪皖三地文化产业的发展一直呈现上升趋势。其中浙江的文化产业发展最快,其综合发展评分在考察期接近翻倍,2019年的评分比2012年增长96.8%。上海和安徽文化产业发展的起点相对较低,发展趋势相似,但是,上海的整体发展评分始终高于安徽,二者的评分差值保持在0.3左右。

再来看旅游产业。从长三角地区旅游产业发展评分来看,上海的旅游产业虽然起点相对较低,但一直呈现上升发展趋势,考察期末已居长三角地区首位。江苏和浙江旅游产业发展的起点相对较高,但一直呈现下降发展趋势。2013—2017年,江苏旅游产业发展评分一直维持在0.6左右,2018—2019年还出现了明显下降。2015年,浙江达到长三角地区旅游产业发展的首位,但是随后不断下降,在2019年降到了与江苏相当的水平。安徽的旅游产业虽然整体上呈现上升趋势,但由于起点较低,仍与其余三个地区有一定差距,且从2016年开始进入缓慢发展状态,甚至出现微弱下降。

(二)文化产业和旅游产业的耦合协调度分析

1.耦合协调度

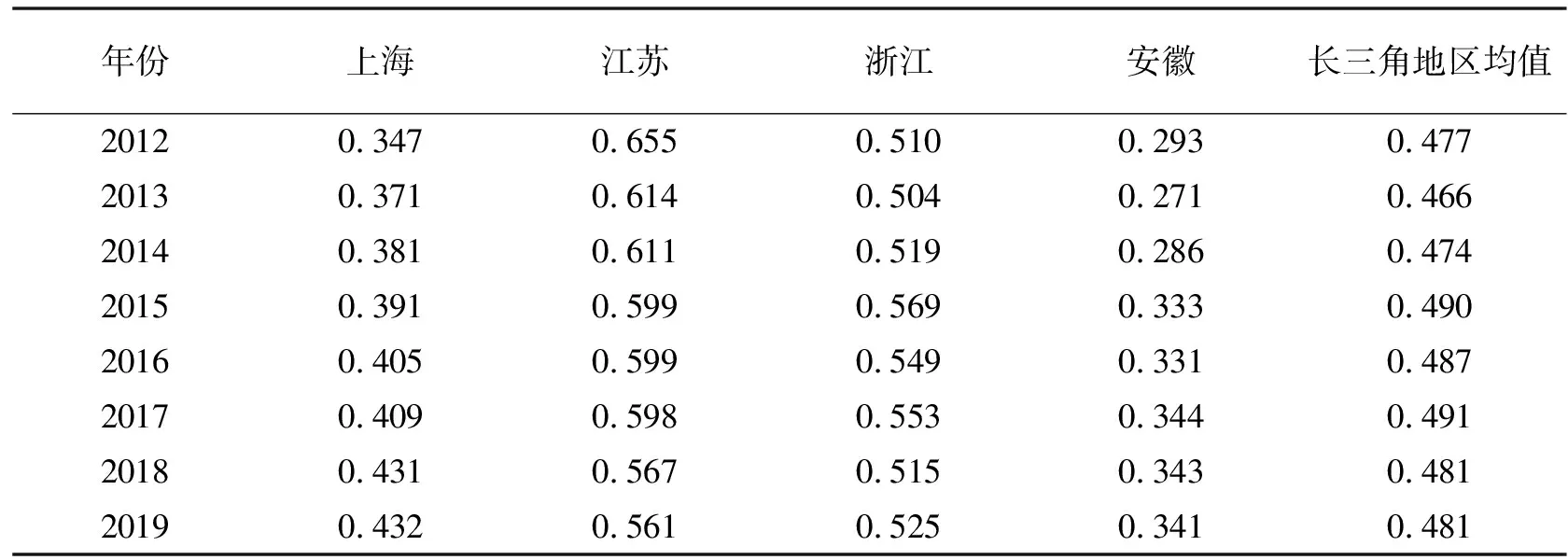

根据公式(8)可以计算得到长三角地区文化产业与旅游产业的发展耦合协调度评分(表3)。

表3 2012—2019年长三角地区文化和旅游产业发展耦合协调度

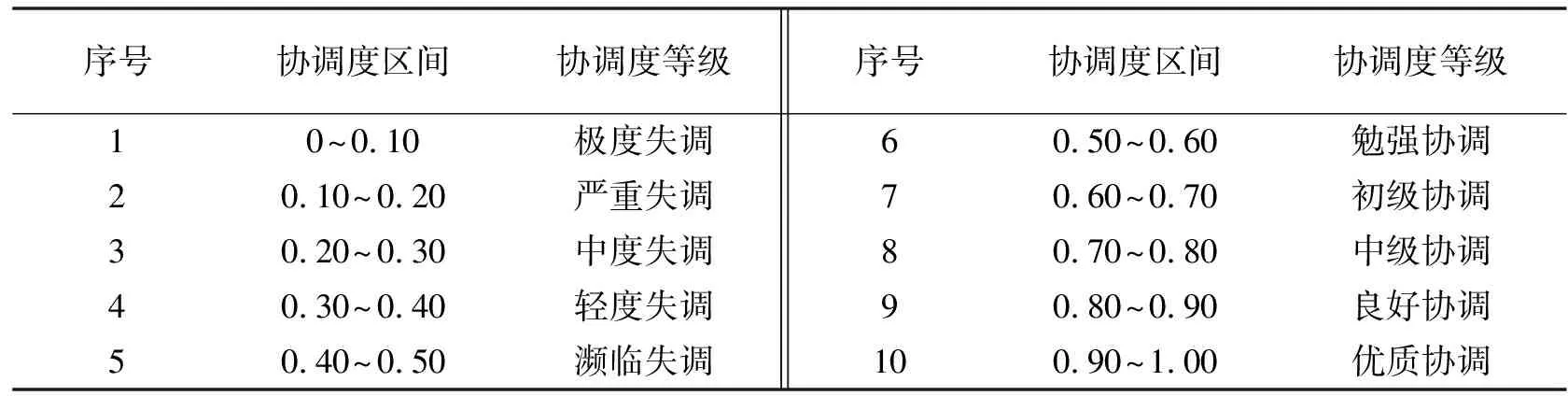

为了对各地区旅游产业与文化产业的耦合协调度进行比较,直观反映文旅融合发展的协调程度,参考高楠等的方法,(14)高楠、马耀峰、李天顺等:《基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究——以西安市为例》,《旅游学刊》,2013年第1期,第62-68页。采用均匀分布函数法来划分耦合协调度等级,以耦合协调度数值0.1作为一个等级区间的长度,按照从小到大的顺序将长三角地区文化产业和旅游产业的耦合协调度分为十个等级(表4)。

表4 协调度等级划分标准

将表3与表4相对照可以得到耦合协调度的等级划分情况(表5)。

表5 2012—2019年长三角地区文化和旅游发展协调度等级

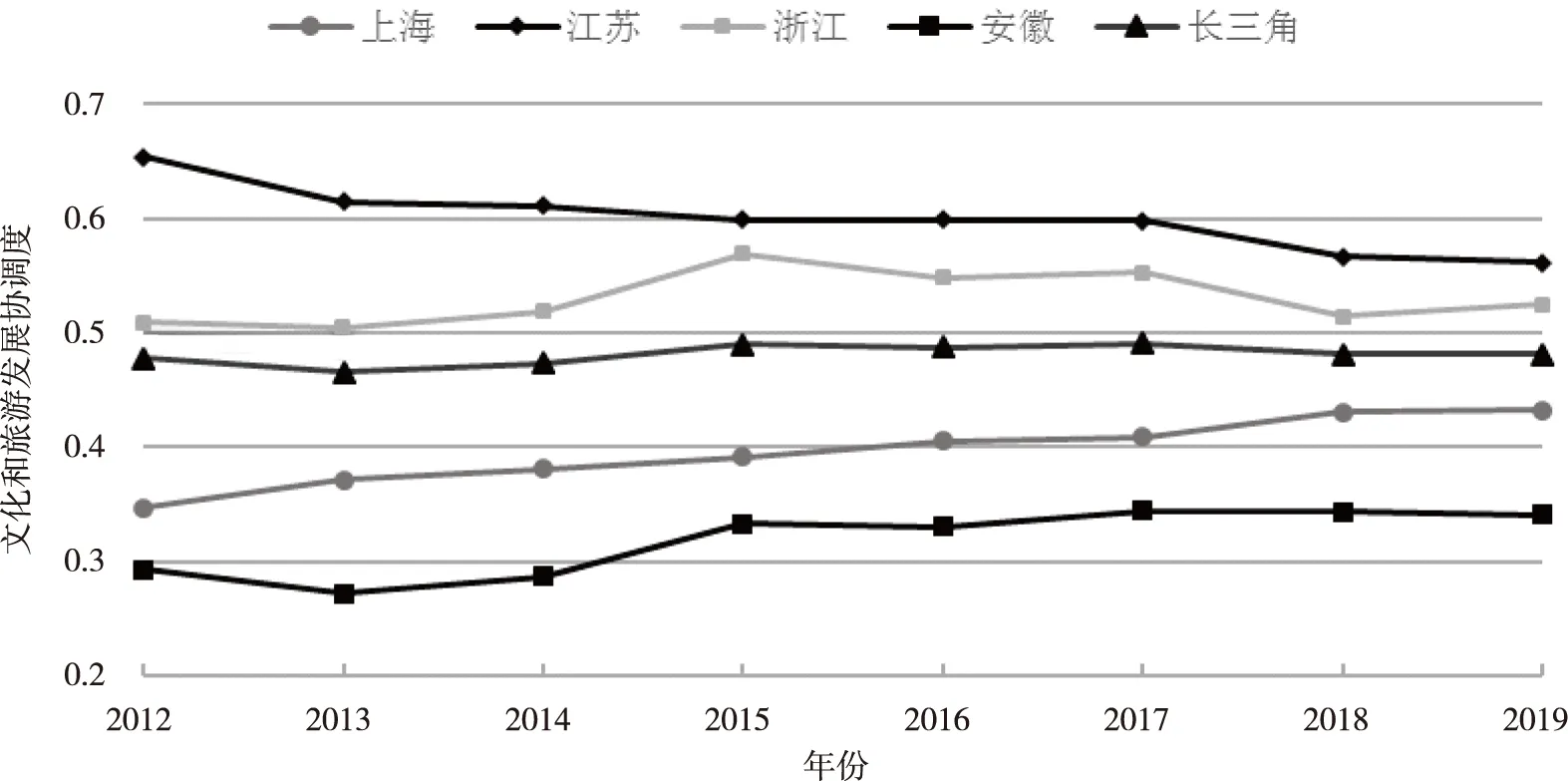

2012—2019年,长三角地区文化和旅游产业耦合协调度等级整体上不高,处于濒临失调等级。分地区来看,2019年,长三角地区文旅耦合协调度的最高等级为江苏和浙江的勉强协调。江苏的整体协调度最高,但是最高等级也仅仅达到初级协调,且从2015年开始下降为勉强协调,协调度总体上呈现下降趋势(图3)。安徽和上海的协调度呈现逐步上升趋势,浙江一直维持在勉强协调等级。

图3 长三角地区文化和旅游产业的耦合协调度

2.耦合协调类型

根据文化产业和旅游产业的耦合协调分析模型,比较两个产业发展的综合水平可以得出耦合协调的类型。若文化产业的综合评价值大于旅游产业时,则表示旅游产业发展相对滞后;若旅游产业的综合评价值大于文化产业时,则表示文化产业发展相对滞后;若二者相同,则表示两个产业发展同步。比较结果见表6。

表6 2012—2019年长三角地区文化和旅游产业的耦合协调类型

由表6可知,整体来看,长三角地区文化产业的发展总体好于旅游产业,旅游产业发展一直处于滞后状态,这说明长三角地区旅游产业的发展状况与文化产业不匹配。分区域来看,上海和安徽的旅游产业发展一直处于相对滞后状态,制约了当地的文化产业发展。江苏和浙江需要加强文化产业发展,更好地适应旅游产业发展。长三角地区三省一市需要加强文化产业和旅游产业融合发展,促进两个产业协同发展。

六、结论和建议

本文建立了文化和旅游产业发展水平的评价指标体系,对2012—2019年长三角地区三省一市文化与旅游产业的发展状况进行了定量评价,并基于耦合协调度模型对长三角地区文旅产业的耦合协调度进行了测度。结果表明:长三角地区整体文化产业发展呈现稳步上升趋势,旅游产业呈现略有下降的发展态势,文化与旅游产业发展不平衡,长三角地区文旅产业整体上耦合协调度等级较低,一直维持在濒临失调等级,与旅游产业发展相对滞后有关。文旅融合发展需要文化和旅游两个产业齐头并进、协同发展,一方发展过快或者一方发展较缓均会导致文旅融合程度降低。为了促进长三角地区文旅融合发展,需要各个地区针对自身的实际情况进行适当调整和优化,使两个产业能够平衡发展、有机结合。这需要各地实施从资源整合到技术支持再到创新发展层层递进式的发展策略,具体可以从文化旅游品牌建设、科技手段利用和政策环境建设等方面着手。

(一)充分开发和利用自然和人文资源优势,打造长三角地区文旅品牌

首先,各地应该因地制宜地对长三角地区得天独厚的自然资源和文化底蕴进行充分开发和利用,建设一批完善且独特的文化旅游项目及特色景区。各地区应该重视文化滞后、旅游滞后的原因,找出症结所在,然后对症下药。既要解决旅游同质化问题,吸引更多游客前来游玩,进而促进旅游业发展,也要发展文化产业,让更多的人通过旅游活动深入了解地域特色文化,增强旅游目的地在旅游和文化两方面的吸引力。其次,要加强文化资源再整合,注重相关产业人才的培养,与高校等人才培养机构保持紧密合作,为打造长三角文化品牌提供管理、创作等各方面创新性人才的储备。最后,从产业长远发展角度考虑,应该有意识地培育符合地域特色的文化旅游产业链,逐步打造以文化为核心的文旅品牌。

(二)加强传统行业与现代技术的融合,为文旅融合插上科技的翅膀

现代技术手段为文旅产业融合提供了新的发展动力。通过5G、云计算等现代技术手段可以充分挖掘服务对象的真正需求,了解需求才能找到正确的发展方向,进而实现产业的优化升级。将旅游景区的各项硬件设施和网络展示平台进行同步建设,辅以带有地域特色的营销手段,可以塑造风格各异的文化旅游形象,传播长三角地区的特色文化元素,深入挖掘文化价值,实现文化和旅游相辅相成的繁荣局面。

(三)营造良好的政策环境,促进文化旅游传承和创新

文旅融合发展离不开政策的引导和扶持。各地政府需响应时代发展趋势,科学制定引导文旅融合发展的鼓励性政策,打造规范化、市场化、可持续的文化旅游发展模式,满足消费者日益增长的文化消费需求。应该在坚持保护当地特色文化及经典的同时鼓励新兴原创产品的开发与设计,将各地服装、建筑、饮食等文化元素融入相关产品和服务,在传承和弘扬当地优秀特色文化的同时实现文旅产业协调发展。