财政分权、金融集聚与城市高质量发展

冉启英,朱为利,任思雨

(1.新疆大学 经济与管理学院,新疆 乌鲁木齐830047;2.南开大学 经济学院,天津300073)

一、引言

改革开放至今,中国经济创造了速度与数量“双料”增长,即便在当下国际经济低迷及新冠肺炎疫情冲击背景下,2020年我国GDP首次突破100万亿元大关,创造了属于自己的经济增长奇迹。然而高速增长的背后也带来了诸如供需失衡、城乡失调、产业结构不合理、收入差距大、生态破坏、环境污染等问题。党的十九大指出我国已转入高质量发展阶段,如何通过转动能、优结构、促升级、提量增质进而实现高质量发展新常态至关重要。为此,不少学者试图从FDI质量、全要素生产率、产业结构、人力资本、管理模式、税制结构、生态保护等视角探寻提升高质量发展之路[1-7]。然而,对于身处改革深水区、转型攻坚期的中国,忽视嵌套于经济体系中特殊的体制设计不利于释放制度红利与优化政策效力,也就难以形成良性循环体制实现高质量发展新常态。作为经济转型、社会转轨中顶层设计的财政分权制度,其对经济乃至社会发展的影响不容忽视,财权上移、事权下放的分权体制弱化了地方政府财政自主度并伴随着地方事务范围的扩大,加剧地方政府财权与事权失衡,直接影响了政府行为及其财政职能的发挥,进而对辖区内资源配置、经济效能、社会公共供给、生态环境产生不容忽视的影响。有关高质量发展的研究缺乏财政分权这一制度层面的分析,且研究结果为“分权抑制论”[8-9]“分权促进论”[10]两种截然相反的观点。由此不禁要问:财政分权的高质量发展效应究竟如何?财政分权制度的“资源配置效应”“激励效应”“竞争效应”使得政府行为对城市高质量发展的影响究竟是“攫取之手”还是“援助之手”呢?其又是如何作用于高质量发展?认识并厘清两者关系,对进一步深化分税制改革、释放制度红利、提升政策效力,进而形成良性互动机制实现高质量发展新常态至关重要。

金融是国民经济的核心,实体经济的血液,更是实现资源优化配置的重要市场手段,受市场利润导向金融资源会向特定空间或区域聚集形成金融集聚现象。目前,全球已形成纽约、伦敦、东京三大世界金融中心,我国香港、上海也成为国际金融中心,此外,北京、深圳、广州、成都等大中城市也在努力打造成国际或区域金融中心,并引起全国范围内的金融中心热。金融集聚效应大小直接反映了区域金融发展水平与资本深化程度,对提升地区创新驱动战略、新旧动能转换、结构优化进而对高质量发展产生不容忽视的影响。有关金融集聚的高质量发展效应研究更多集中在经济增长[11]、技术进步[12]、产业结构升级[13]、全要素生产率[14]、经济发展质量[15-16]等高质量发展的单一维度,而鲜有探究综合维度下金融集聚对高质量发展的影响[17-19]且结论迥异。由此不禁要问:金融集聚究竟是通过“集聚效应”“规模效应”“网络自我强化效应”“知识外溢效应”放大金融功能助推城市高质量发展,还是通过“虹吸效应”“极化效应”、金融歧视等影响金融流向、扭曲金融供给与配置而抑制城市高质量发展呢?对这一问题的解答,尤其在经济“三期叠加”压力及金融“脱实向虚”、制造业融资难、融资贵背景下,厘清金融集聚对高质量发展的影响及作用路径,有助于深化金融供给侧改革,使金融更好发挥服务于实体经济发展的本质功能,助力高质量发展。

纵观已有文献可知:①有关财政分权、金融集聚对高质量发展的研究较少且几乎集中在省级层面,同时结论普遍为单一线性关系;②均是单独考察两者的高质量发展效应,未见将三者纳入同一分析框架进一步探究财政分权体制下的金融集聚对高质量发展的影响;③研究多集中在静态分析与短期效应,忽视潜在内生性问题,极易造成结论偏误。因而,本文首先采用2006—2018年中国270个地级及以上城市数据,构建动态系统GMM模型,分别探究财政分权、金融集聚对城市高质量发展可能存在的非线性影响,并进一步考察不同规模城市下可能存在的异质性;其次将三者纳入统一分析框架探寻财政分权制度下金融集聚的城市高质量发展效应,并进一步探索不同发展维度下可能存在的差异性;最后以脉冲响应函数探讨两者及其交互项对城市高质量发展的长期动态冲击效应及延续模式。

二、理论分析与研究假说

(一)财政分权与城市高质量发展

财权上行、事权下放的分权体制下,一方面,央地之间通过按比例初次分配财政资源,降低了地方财政自主度,当分权水平较低时极易造成央地财政纵向失衡,限制地方政府各项职能的有效发挥。此外,不断扩大的事权与有限的财权无法充分发挥财政资源配置作用,造成发展动力不足,财政支出异化,导致诸如科教、文化、医疗、基建等社会公共物品供给不足、投向失衡,抑制了高质量发展。另一方面,面对财政纵向失衡和以GDP为导向的个人政治晋升考核制的双重压力,加之地方政府间横向竞争,进一步强化了地方政府干预经济活动的动机,造成了“为增长而竞争”政府行为扭曲的局面。在竞争效应下,一方面,地方政府加快了辖区内资源开发与掠夺引致要素错配[20],重复建设、资源浪费、环境污染严重;另一方面刺激了地方政府投融资行为,造成了地方过高的债务危机,加剧了社会不稳定性。此外,为求增长盲目出台一系列“政策租”活动以及降低市场准入门槛招商引资,加之“劳动密集型”的出口导向型外贸模式以及“资源寻求型”“成本寻求型”的对外直接投资,更是造成了资源配置不当、产业同构、污染加剧、市场分割、城乡发展失衡等问题。其次,竞争效应下逐渐形成了地方主导经济的局面,造成政府财政支出行为偏投资生产轻服务,致使社会公共品有效供给不足,不利于持续创新和社会福利提升,加之内外部监督机制不完善,进一步加剧了政府支出行为扭曲度,最终抑制了城市高质量发展。新一轮财政分权改革,一方面,通过放权让利提升了地方财政自主度、弥补了财政纵向失衡缺口,并通过政府公共支出规模的扩大保障了公共物品有效供给;另一方面,中央各类专项转移支付推动了资源合理流动,优化了公共供给配置,提升了区域发展质量。此外,新一轮创新、绿色等目标考核及“用手投票”“用脚投票”机制约束并规范了政府行为,“为增长而竞争”逐步转向“为创新而竞争”[21]“环境趋优竞争”[22],并在政治晋升与经济激励双重动力驱动下,激发地方政府革新制度[23]、优化政策、改善营商环境以及完善基础设施,并利用辖区内信息、管理比较优势,加快了优质资本、产业、人才等要素空间聚集,利于形成规模效应并通过“示范效应”“技术溢出效应”辐射周边地区,推动区域高质量发展。基于此,提出假说1。

假说1:财政分权对城市高质量发展的影响可能存在“先抑后升”的非线性关系。

(二)金融集聚与城市高质量发展

金融资源在特定空间聚集,其为地区提供发展所需资金的同时又可通过吸纳储蓄转换为投资,促进当地经济增长。随着集聚规模和经济水平的提升,金融集聚会强化吸引本地及周边地区金融资源、人才、物质等流入而产生“虹吸效应”,引致集聚外围区“极化效应”,造成周边地区发展的“马太效应”[24],加剧了城乡差距与区域发展失衡,不利于城市高质量发展水平的提升。此外,受市场利润导向,集聚区内众多金融资源不断涌入房地产、股市等少数高利润行业、领域,从而加剧了以制造业为主的实体经济的外部融资压力,金融“脱实向虚”严重,易造成产业结构锁定,限制产业升级。加之金融市场不完备、金融歧视、内外部监管信息不对称等[25],进一步加剧了金融供给失衡与错配,使以制造业为主的实体经济及中小微企业融资难、融资贵问题凸显,金融资源涌入实体经济效率降低[26],这将限制以周期长、投入大、风险高的高技术产业的风险分散程度[27],造成有效投资不足,不利于激发市场活力,弱化了创新驱动力,不利于新旧动能转换,抑制了高质量发展水平提升。然而,不同类型金融机构、金融活动在特定空间聚集,首先,拓宽了融资渠道又可通过吸纳社会储蓄转换为资本投资,有助于缓解实体经济尤其是新兴企业外部融资压力与聚集区居民信贷压力,增强金融资源对社会需求的有效供给,引致企业扩大生产规模,加大创新研发投入,提升区域创新发展质量与社会福利;其次,通过共享集聚区内基础设施与信息网络平台,便于畅通信息与共享机会,又可通过甄选识别优质企业、行业,引导资源流向高效能产业,发挥“结构红利”[28]带来的产业结构优化升级作用,助推区域全要素生产率水平的提升;再次,集聚区内相关金融行业的横向竞争有助于提升金融创新水平与服务质量,增强彼此协作能力,实现金融资源、信息流、产业技术与实体经济的深度融合,便于形成以创新驱动产业结构升级的发展模式[29],助推城市高质量发展;最后,随着金融集聚水平的提升可以极大推动金融资本流入与高素质人才聚集[30],强化金融服务实体经济的能力,并通过放大金融功能[31]、分散创新风险为企业研发投入提供长效激励。此外,集聚程度的提升又可通过金融资源的“涓流效应”“辐射效应”[32]以及知识、技能外溢推动本地及周边地区经济增长,推进区域协调发展,提升发展质量。基于此,提出假说2。

假说2:金融集聚对城市高质量发展的影响可能存在非线性关系。

(三)财政分权、金融集聚与城市高质量发展

财权上行、事权下放的财政分权制度造成了央地间财政纵向失衡,为弥补地方经济发展面临的有效投资不足与应对GDP考核下的政治锦标赛而与其他地方政府横向竞争的压力,一方面,地方政府加快了辖区内金融资源的掠夺与控制,盲目扩大金融机构及相关业务,区域性金融市场不断形成并扩大[33],金融集聚效应逐步增强;另一方面,通过一系列“政策租”不仅吸引了外部金融机构及资本进驻,也激励了本地商业银行、信贷公司、信用合作社发展,提升了区域金融集聚水平,地方金融中心不断形成,且地方政府“有形之手”推动下的金融中心数量和规模不断上升[34]。财政分权体制下地方政府主导了辖区内经济发展模式,加强了对金融资源流向与规模的干预,使得金融资源更多流向了政府担保的国有企业及能够带来较快财政收入来源的房地产等行业,加剧了金融“脱实向虚”、资本空转及以制造业为主体的实体经济外部融资约束,金融市场的配置功能被财政分权制度所扭曲,这不仅挤占了实体经济、民营企业发展空间,对创新研发造成了“挤出效应”[35],而且也极易造成“产业结构锁定”,抑制了动能转换与制造业结构升级,阻碍了城市高质量发展水平的提升。基于此,提出假说3。

假说3:财政分权制度下的金融集聚抑制了城市高质量发展水平的提升。

三、模型设定、指标选取与数据来源

(一)基准回归模型设置

为更好探究财政分权、金融集聚对城市高质量发展的影响,本文采用逐步回归分析方法。首先构建静态面板模型(1)(2)。其中模型(1)为未控制影响高质量发展的其他因素,单独考察财政分权、金融集聚对城市高质量发展的线性影响。模型(2)表示加入控制变量后,两者对高质量发展的影响。

其中:chdit表示城市高质量发展水平;fdit为财政分权度;fiaggit为金融集聚水平;xit为影响城市高质量发展的一系列控制变量,包括经济发展水平(pgdp)、人力资本水平(hum)、工业化水平(ind)、固定资产投资水平(fal);α0为常数项;αi、βi分别为解释变量、控制变量前的待估系数;εit为随机扰动项。

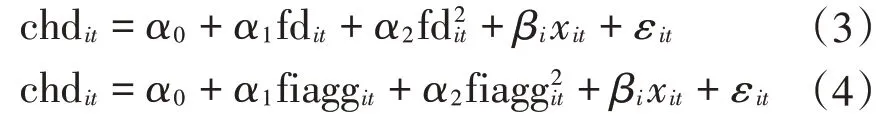

为探讨财政分权、金融集聚是否对城市高质量发展存在非线性关系,进一步构建模型(3)(4)。其中模型(3)考察的是财政分权对城市高质量发展是否存在非线性影响关系,模型(4)探究的是金融集聚对城市高质量发展是否存在非线性影响。

由于静态面板可能存在内生性问题而使模型结论偏误,且城市高质量发展水平的提升是一个动态过程。因而在上述模型基础上,搭建动态面板两步SYS-GMM解决模型内生性问题,并动态分析财政分权、金融集聚对城市高质量发展的非线性关系以验证上述结果的可靠性,进而构建模型(5)(6)。

财政分权作为我国重要的财政制度对金融发展的影响不容小觑,我国财权上行、事权下放的分税制造成央地财政纵向失衡,致使地方财政压力加剧,增强了地方政府对经济活动的干预动机,激化了政府对辖区内金融资源的需求与控制,引致地方金融机构进驻增加、金融集聚规模变大并逐步形成地方性金融市场。为进一步分析财政分权体制下金融集聚的高质量发展效应,构建模型(7)。

其中:chdit-1为城市高质量发展的滞后一期;fdit×fiaggit为财政分权与金融集聚的交互项;其他变量、参数解释同上。

(二)指标选取

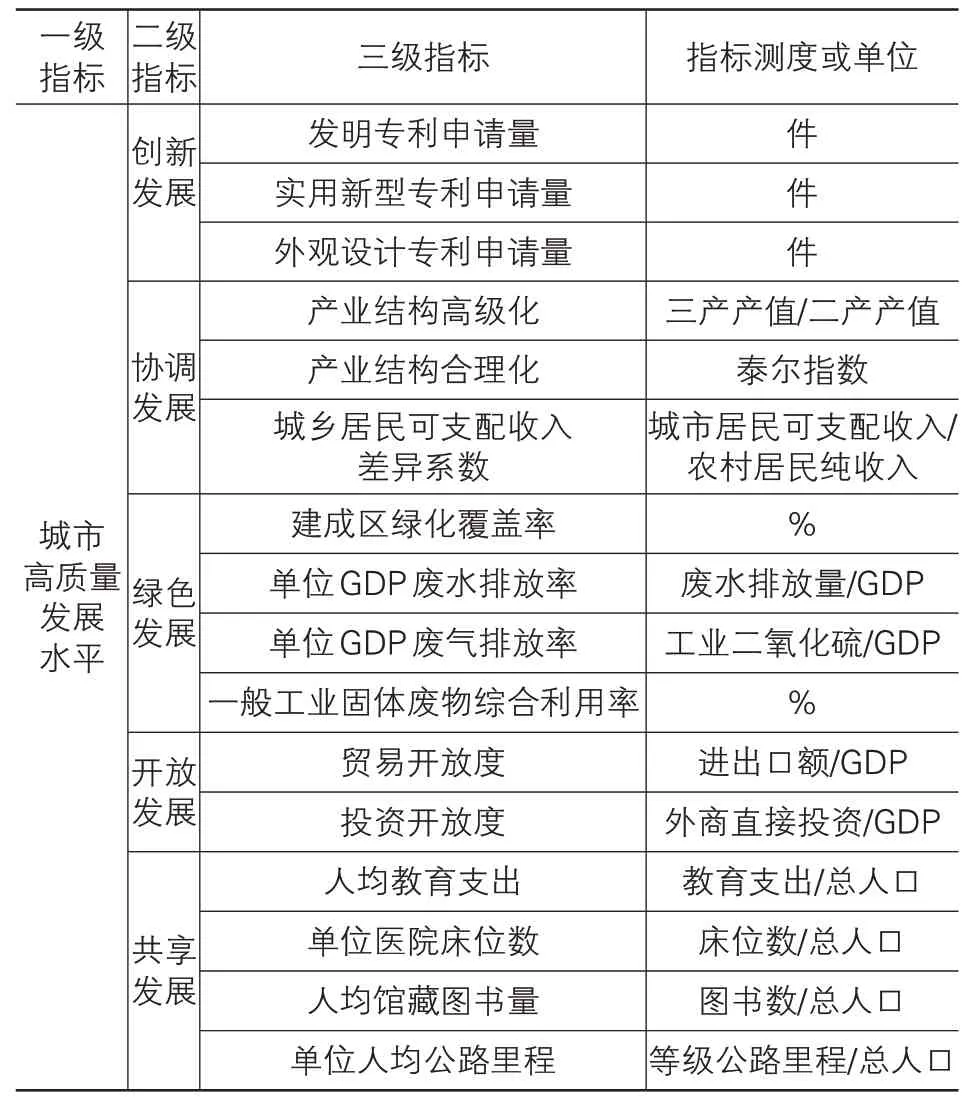

城市高质量发展水平(chd)。以全要素生产率(TFP)度量高质量发展水平曾得到不少学者认可,然而魏敏和李书昊(2018)[36]认为TFP很难真正反映高质量发展水平。本文立足十九大倡议的“坚持新发展理念”并借鉴欧进锋等(2020)[37]的做法,从创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念出发构建多维度城市高质量发展综合指标,见表1所列,并以熵值法测出。具体指标如下:

表1 城市高质量发展综合评价体系

(1)创新发展。以城市发明专利、实用新型专利、外观设计专利三种专利申请量(件)作为创新发展的衡量指标。

(2)协调发展。囿于地级城市数据获取性、连续性、一致性,本文从产业结构变迁和城乡收入变迁出发,以产业结构高级化、产业结构合理化、城乡居民可支配收入差异来衡量协调发展。其中,产业结构高级化为第三产业产值/第二产业产值;产业结构合理化借鉴干春晖等(2011)[38]的做法,以泰尔指数(TL)衡量;城乡居民可支配收入差异系数借鉴欧进锋等(2020)[37]的做法,以城市居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入度量。

泰尔指数如下:

其中:TL为泰尔指数;Yi、Li分别表示i产业的生产总值、就业人数;Y、L为城市当年生产总值、就业总人数。

(3)绿色发展。本文以建成区绿化覆盖率(%)、单位GDP工业废水排放率(万吨/亿元)、单位GDP废气(工业二氧化硫)排放率(吨/亿元)、一般工业固体废物综合利用率(%)四个指标衡量。其中,单位GDP工业废水、工业二氧化硫排放率分别以工业废水排放量、工业二氧化硫排放量与GDP比值计算得来。

(4)开放发展。基于贸易与投资双维视角,以城市贸易开放水平和投资开放水平分别度量。贸易开放水平为城市进出口总额/GDP,投资开放水平为城市外商直接投资总额(FDI)/GDP,其中FDI(万美元)数据按照国家外汇管理局当年公布的平均外汇汇率折算为人民币(亿元)。

(5)共享发展。本文从人均教育支出(元/人)、单位医院床位数(位/万人)、人均馆藏图书量(册/人)、单位人均公路里程(公里/千人)四个方面衡量共享发展,其计算公式分别为:教育支出、医院床位数、馆藏图书馆量、等级公路里程与总人口之比。

下面是几个具体指标:

(1)财政分权(fd)。现有学者有关财政分权的度量更多集中在财政收入、支出、自主权三个方面,由于地方政府财政支出结构及规模与城市高质量发展有直接关系,因而采用财政支出法衡量财政分权水平,此外由于城市之间规模、人口、经济发展差异而使财政资源支出绝对量差距较大,因而借鉴李政和范思莹(2018)[39]的做法,用地级市人均财政预算内支出比上中央和地级市人均财政预算内支出之和来表示财政分权水平。

(2)金融集聚(fiagg)。衡量集聚水平常见的方法有区位熵、空间Gini系数、HHI指数、EG指数、DO指数。这些指标各有千秋,由于区位商能够消除区域规模差异,可以很好地反映各要素在空间的分布情况。因而这里采用区位熵衡量金融集聚水平,公式如下:

其中:fiaggi为金融集聚水平;Fi、F分别为金融行业在城市i和全国就业人数;Li、L分别为城市i和全国所有行业就业人数。本文的金融集聚反映了城市金融行业的集聚程度在全国范围的相对水平。

(3)经济发展水平(pgdp),以人均GDP(万元)衡量;人力资本水平(hum),以城市每万人在校大学生人数表示;工业化水平(ind),以城市第二产业产值/GDP来表示;固定资产投资水平(fal),以固定资产投资总额/GDP来表示。

(三)数据来源及处理

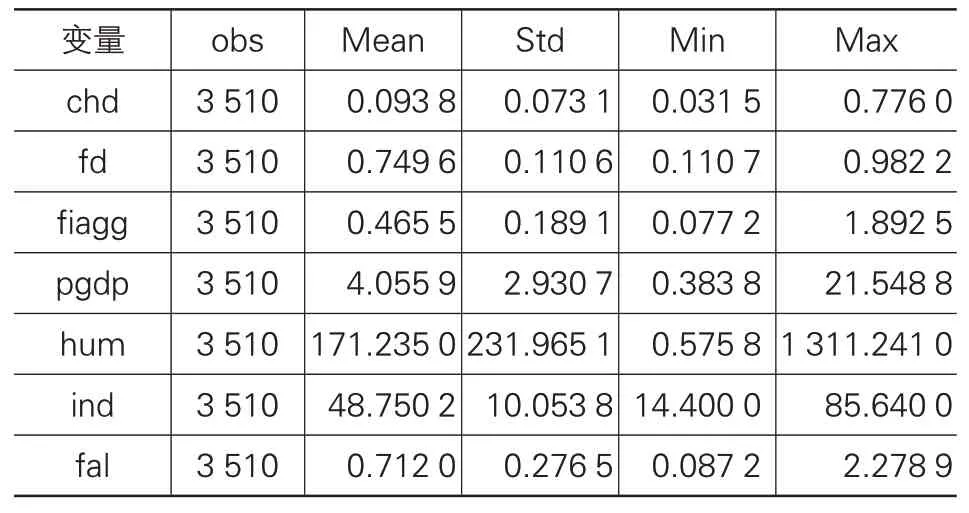

本文以2006—2018年我国270个地级及以上城市为考察对象,数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》、各省级和市级统计年鉴及统计公报、EPS数据库、CNRDS中国研究数据服务平台,对于少数缺失值以插值外延法补之。各变量描述性统计见表2所列。

表2 描述性统计

四、计量结果及分析

(一)基准回归结果及分析

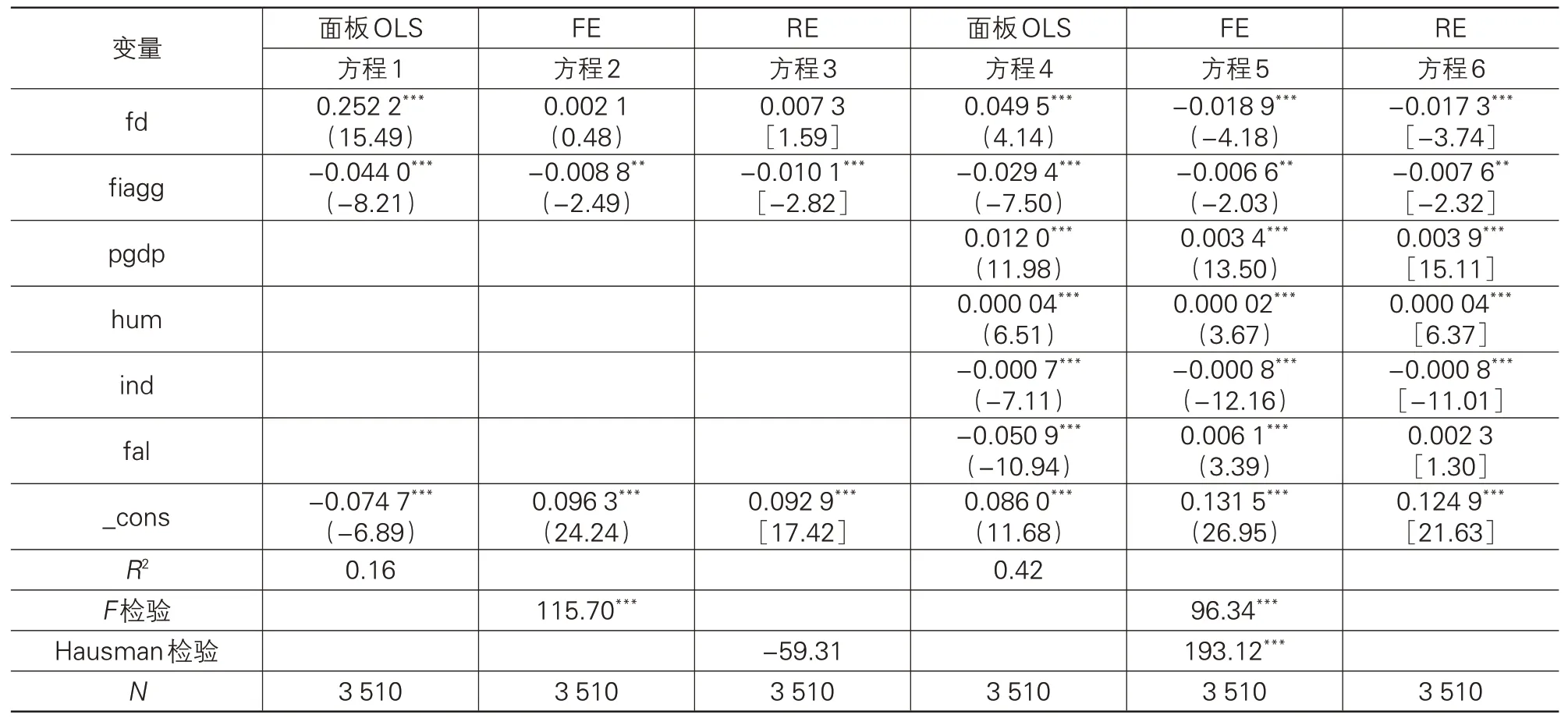

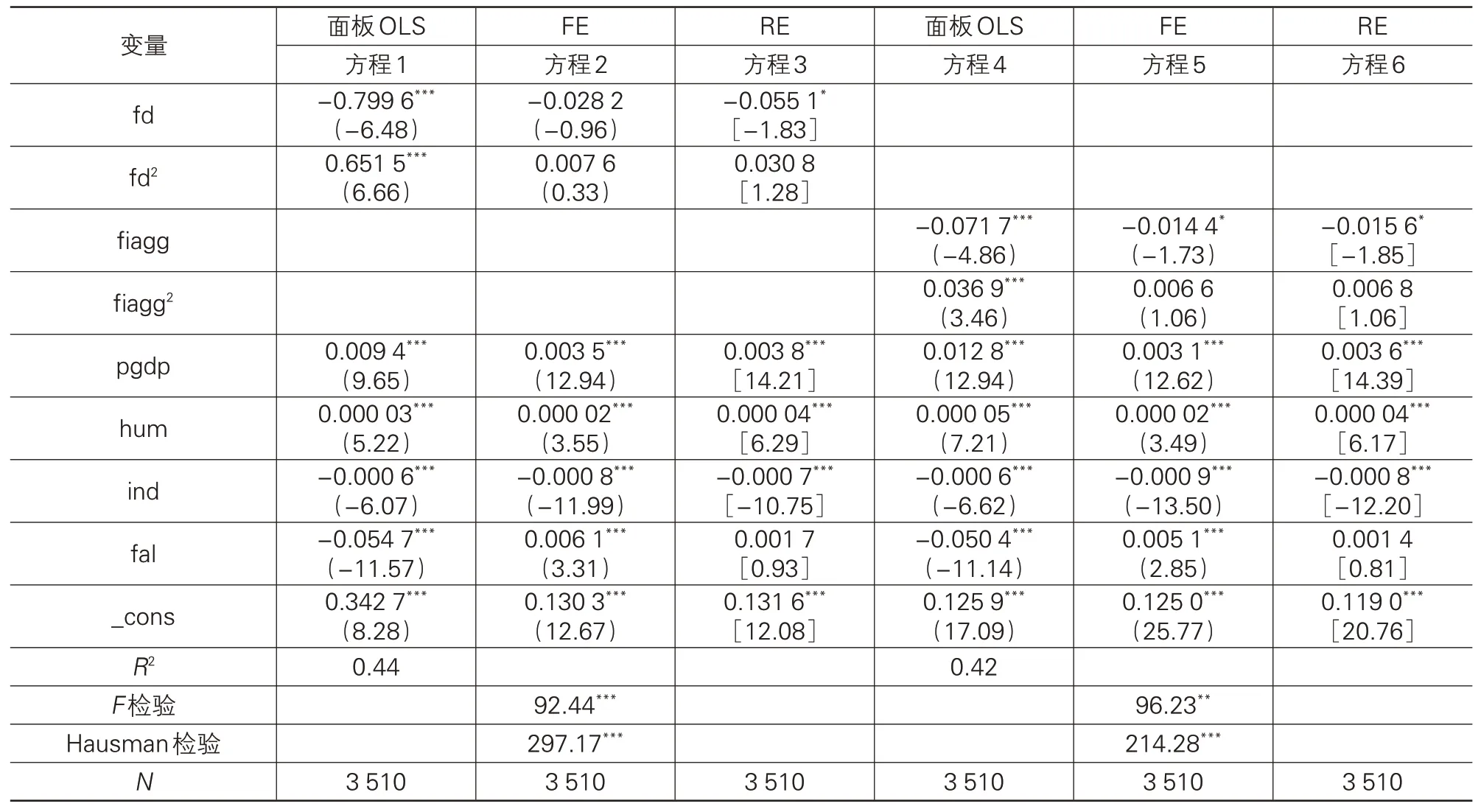

表3 中方程1—方程3为静态面板下未控制影响城市高质量发展的其他因素下财政分权与金融集聚对城市高质量发展的影响,可以看到无论是面板OLS还是固定效应、随机效应,财政分权对城市高质量发展均呈现正向关系但显著性有所差异,金融集聚则显著抑制了城市高质量发展。由于未控制影响城市高质量发展的因素可能造成遗漏变量而使结果偏误,方程4—方程6进一步控制影响城市高质量发展的变量之后发现:面板OLS下财政分权显著提升了城市高质量发展水平,但固定效应、随机效应也均在1%水平显著表明财政分权抑制了城市高质量发展。此外不管是面板OLS还是固定效应、随机效应,金融集聚仍然抑制了城市高质量发展水平,这与方程2、3结论一致。表4进一步分析了财政分权、金融集聚可能对城市高质量发展的非线性影响。表4方程1—方程3、方程4—方程6分别不同模型下财政分权、金融集聚对城市高质量发展的非线性研究,可以发现:不管是面板OLS还是固定、随机效应,财政分权、金融集聚对城市高质量发展均存在先抑后升的“U”型影响。

表3 线性基准回归结果

表4 非线性基准回归

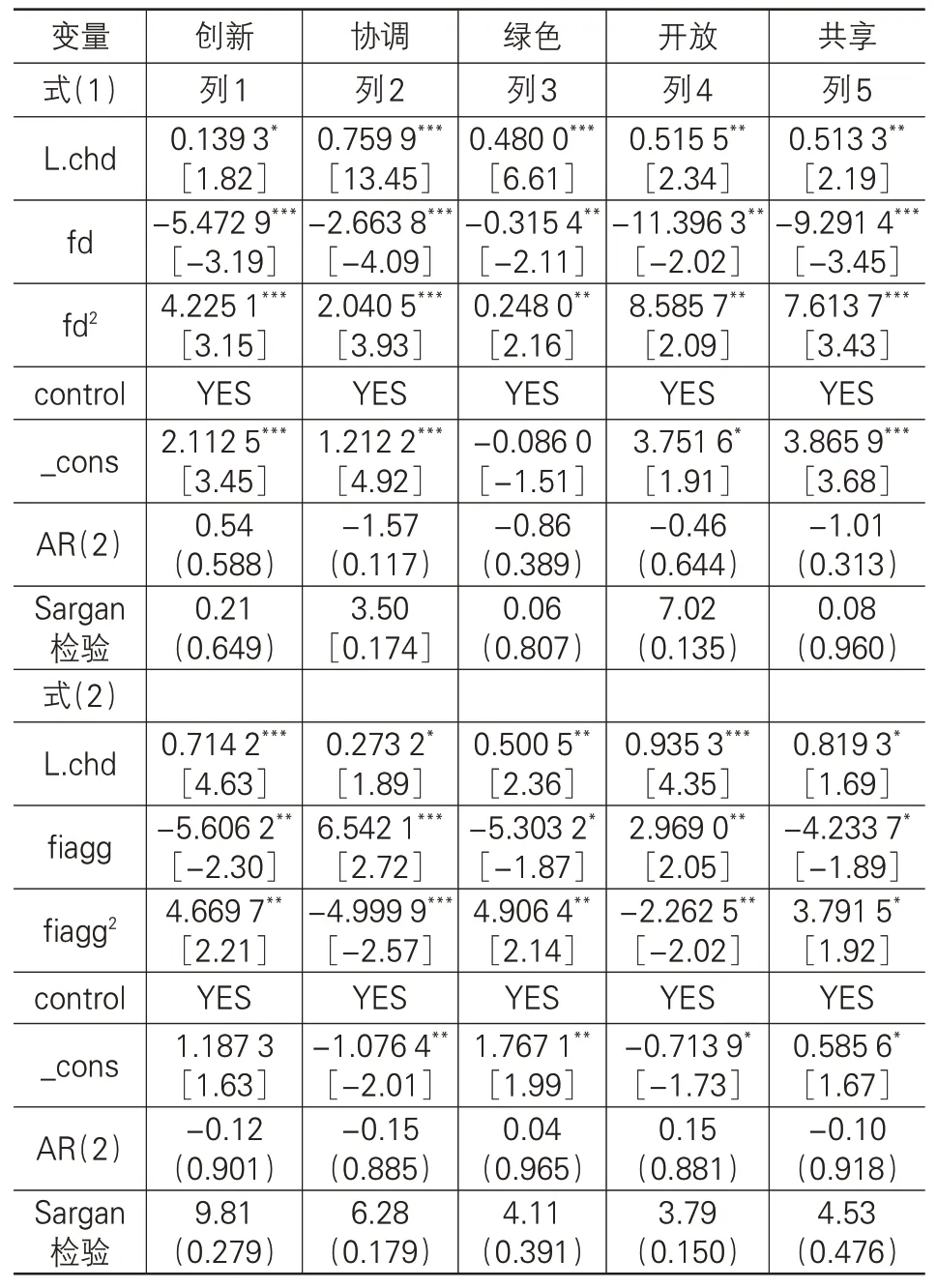

静态面板模型可能存在内生性问题而使结论有偏,此外,城市高质量发展应是持续发展过程。由于动态GMM可以克服静态面板可能存在的内生性问题,又可以反映城市高质量发展过程中的动态变化关系,因而采用动态系统SYS-GMM进一步验证财政分权、金融集聚对城市高质量发展的“U”型关系,结果见表5所列。可以发现:AR(2)的P值均大于0.1,说明模型不存在二阶序列自相关,Sargan检验的P值也大于0.1,说明工具变量的选取是有效的,并不存在过度识别问题,因而模型设置是可靠的。此外,城市高质量发展的滞后项均显著为正且通过检验,说明城市高质量发展水平的提升具有惯性特征与累积循环性。从方程1、2发现财政分权、金融集聚均对城市高质量发展呈现先抑后升的“U”型影响关系,这进一步证实了上述结果的稳健性。可能的解释在于:财政分权制度会随着经济社会发展需要而不断变革与完善,财权上行、事权下放的分税制加剧了央地间财政纵向失衡,加之经济激励以及政治锦标赛下的地方政府横向竞争强化了地方政府干预经济动机;内外部监督机制不完善造成了地方政府重生产轻服务的扭曲行为,经济有横向增长效应而纵向发展效应甚微,随着地方事权扩大,中央政府通过完善分税制提升了地方财政自主度,并通过各类中央专项转移支付弥补了财政缺口,政治与经济双重激励激发了地方政府履行服务职能的意愿;此外,监管机制的逐渐完善与社会各方利益诉求促使地方政府职能服务化,有效提升了城市高质量发展水平。集聚是实现规模经济、提升规模效应、增强经济实力的必由之路,金融集聚也不例外。金融集聚过程中经济发展水平较高的城市一方面通过虹吸效应引致周边及其他地区人才、资本、资源流入而造成区域发展失衡,另一方面受市场利润导向及金融歧视影响,金融资源更多流向房地产、资本市场等领域,造成以制造业为主的实体经济融资难、融资贵问题凸显,挤占了创新支出,弱化了经济动能转换能力,不利于产业优化升级,抑制了城市高质量发展。随着经济“三期叠加”压力加大、金融“脱实向虚”、制造业融资难和融资贵现象严重,我国政府通过出台政策引导金融流向实体经济,并鼓励打造国际及区域金融中心,强化金融集聚效应,增强“涓流效应”,并随着信息技术、金融创新发展以及各类金融平台的兴起,打破了金融资源与实体经济的数字鸿沟,提升了金融与实体经济的深度融合,金融功能逐渐放大并回归本质,金融集聚的高质量发展效应逐渐由负转正。

表5 系统GMM及交互项实证结果

方程3、4分别为未控制、控制影响城市高质量发展的影响因素,财政分权体制下金融集聚对城市高质量发展的影响,结果均发现财政分权下的金融集聚抑制了城市高质量发展水平的提升。可能的解释在于:财权上行、事权下放的分权制度造成央地财政纵向失衡,加之政治锦标赛下的政府横向竞争压力,一方面,地方政府加快了辖区内金融资源的掠夺与控制,盲目扩大金融机构及相关业务,区域性金融市场不断形成并扩大,金融集聚效应逐步增强。另一方面,通过一系列“政策租”不仅吸引了外部金融机构及资本进驻,也激励了本地商业银行、信贷公司、信用合作社发展,提升了区域金融集聚水平,地方金融中心不断形成,同时也使得金融资源更多流向了政府担保的国有企业以及能够带来较快财政收入来源的房地产等行业,金融市场的配置功能被财政分权制度所扭曲,加剧了金融“脱实向虚”、资本空转及以制造业为主体的实体经济外部融资约束,对创新研发造成了“挤出效应”,而且也极易造成“产业结构锁定”,抑制了动能转换与制造业结构升级,阻碍了城市高质量发展水平的提升。

(二)脉冲响应函数分析

上述基准回归主要分析了变量短期影响效应,鉴于财政分权、金融集聚及城市高质量发展水平的提升是一个动态变化过程,因而本文进一步以加入变量滞后项的PVAR模型,通过引入财政分权、金融集聚及两者交互项考察对城市高质量发展的动态关系,探究两者及其交互项对城市高质量发展的长期动态冲击效应和传导延续模式。

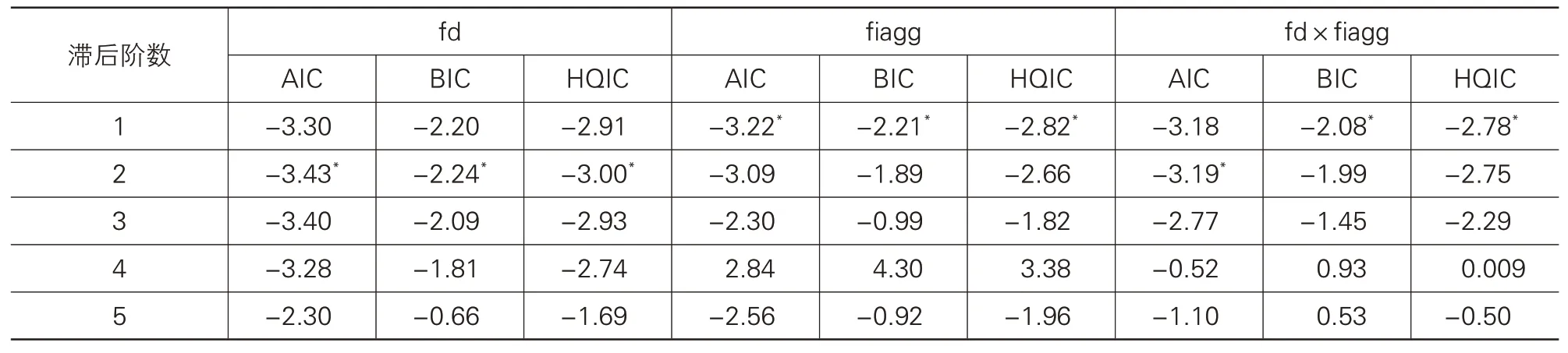

表6 为主要变量面板单位根检验以验证数据是否平稳,不管是LLC、IPS还是费雪方程检验,均在1%的显著水平下拒绝存在单位根的原假设,因而主要变量是平稳的。表7进一步以AIC、BIC、HQIC确定最优阶数选择,财政分权、金融集聚的最优滞后阶数分别为2阶、1阶,交互项结果显示AIC为二阶,BIC、HQIC为一阶,由于最优滞后阶数选择以多数结果为主,且BIC、HQIC结果优于AIC,因而交互项的最优阶数为1阶。

表6 变量平稳性检验

表7 最优滞后阶数选择

图1 所示结果是以stata16 MP通过蒙特卡洛模拟1 000次得到的财政分权、金融集聚及两者交互项对城市高质量发展的脉冲响应函数,横轴、纵轴分别为滞后期数(这里设定为20期)与脉冲响应强度。中间实线为脉冲响应函数曲线,两侧虚线为95%的置信区间。

图1 脉冲响应函数结果

由图1发现:城市高质量发展在自身冲击下呈现显著正向作用,且冲击持续时间较长并在后期趋于零轴。在一个标准差的冲击下,财政分权对城市高质量发展的冲击效应显著为正,在第二期之前呈现增强态势,之后冲击效应逐渐平稳并在后面逐步趋于零轴,这说明在相对较长的时期,通过深化财政分权改革、优化央地财政资源配置,可以更好地释放制度红利,进而提升城市高质量发展水平。金融集聚对城市高质量发展的正向冲击效应在第一期之前呈现迅速下降趋势,第一期之后正向冲击放缓并最终趋于零轴。这说明长期来看,金融集聚的资源配置效应、规模效应、自身强化效应对城市高质量发展的提升幅度有限。交互项对城市高质量发展的冲击效应在第一期之前为负,第一期至第三期之间转为正向冲击且冲击效应较强,第三期之后这种正向冲击效应逐渐放缓并最终趋于零轴,这说明财政分权下的金融集聚在相对长的时期仍然抑制城市高质量发展水平,但随着分税制改革的推进、政府职能的优化、财政管理制度红利的释放,有效改善了金融集聚的配置效应,显著提升了城市高质量发展水平,因而需要不断完善分税制改革,释放制度红利。

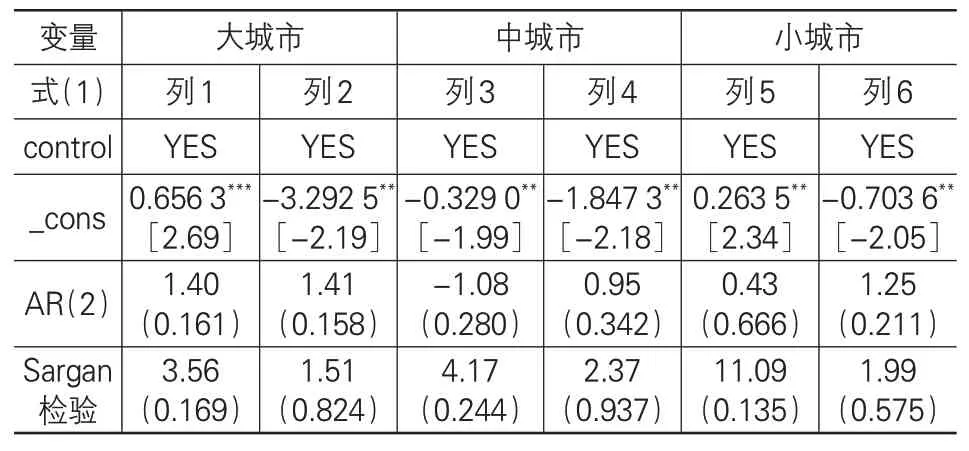

(三)城市规模等级异质性

城市规模不同,财政分权度与金融集聚水平可能有所差异,进而对城市高质量发展产生异质性影响。借鉴于斌斌(2017)[40]的做法、将市辖区人口小于50万人定为小城市,50~100万人为中等城市,100~200万人为大中城市,200万人以上为大城市。此外,本文270个地级及以上城市未囊括四大直辖市,且市辖区人口200万人以上城市数量较少,因而这里把市辖区人口100万以上设定为大城市。这里仍采用动态SYS-GMM,结果见表8所列。城市高质量发展的滞后项系数均为正且通过检验,说明不同规模城市高质量发展均具有惯性特征与内在继承性。此外,大中小城市财政分权及大、小城市金融集聚对高质量发展的影响均呈现“先抑后升”的“U”型关系,中等规模城市金融集聚的高质量发展效应呈现“先升后抑”的“倒U”型影响。此外,财政分权体制下的金融集聚抑制了城市高质量发展水平的提升,这种结论在大、中、小城市之间仍然成立。

表8 规模异质性检验

续表8

(四)五大发展维度异质性

城市高质量发展涵盖社会方方面面,立足五大发展理念,将城市高质量发展拆分为创新、协调、绿色、开放、共享五个发展维度,进一步探究财政分权、金融集聚及两者交互项对五大发展的影响。由表9可知,财政分权对五大发展均呈现“先抑后升”的“U”型关系,这与上文主效应与规模异质性结论一致。金融集聚对创新发展、绿色发展、共享发展的影响均呈现“先抑后升”的“U”型关系,对协调发展、开放发展呈现“先升后抑”的“倒U”型关系。不难发现,无论是财政分权还是金融集聚对高质量发展的影响均为非线性影响关系。此外,由表10可知,财政分权体制下金融集聚抑制了创新发展、绿色发展、开放发展、共享发展,但却提升了协调发展水平。

表9 分维度实证结果

表10 分维度交互项结果

(五)稳健性检验

为增强全样本结论的有效性,这里以更换模型的方式进行稳健性检验,采用动态DIF-GMM模型进行验证,结果仍然与上文主效应一致,有效验证了全样本下结果的可靠性,结果见表11所列。

表11 稳健性回归

五、结论与政策建议

基于2006—2018年中国270个地级及以上城市面板数据,构建动态SYS-GMM探究财政分权、金融集聚及两者交互项对城市高质量发展的影响,然后用脉冲响应函数探讨其对高质量发展的长期冲击效应,并进一步以城市规模等级以及细分五大发展维度进行异质性分析。研究发现:财政分权对城市高质量发展的影响,不论是全局效应还是异质性效应均呈现“先抑后升”的“U”型关系;金融集聚对城市高质量发展的影响呈现“U”型关系,异质性效应下呈现“U”或“倒U”型等非线性关系;两者关联效应抑制了城市高质量发展水平,异质性结果有所差异。脉冲响应函数结果发现:财政分权、金融集聚及两者交互项对城市高质量发展水平的长期冲击效应为正并具有很强的延续性。最后,稳健性检验进一步证实了上述结果的有效性。基于此,提出如下建议:

深化财政分权体制改革,明晰权责划分,央地双向助力释放财政分权提升城市高质量发展的制度红利。首先,深化分税制改革,明晰央地事权,适当提升地方财政自主度以扩大财源,并通过建立地方基本财力兜底保障机制维持日常财力运转与建设需要;其次,搭建以财政分权为主线,中央灵活转移支付、透明投融资平台建设、地方有限债务为补充的财政激励相容制度,并通过完善央地预算收支管理与监管制度,提升财政的资源配置功效;最后,采用多元化政绩考核制将经济增长、社会福祉、创新发展、生态保护等纳入考核之中,并与“追责制”的监管惩戒制度相结合,通过双管齐下纠偏政府支出偏好,弱化“逐底竞争”动机,强化“竟优”与“协同联动”意识,努力提升政府“服务型”职能建设,助推城市高质量发展。

深化顶层制度设计,完善金融市场,助力金融集聚叠加效应的充分释放。首先,政府着力完善辖区内金融及相关产业基础设施建设,打造良性互通共享的金融信息交流平台,通过优化金融资源空间布局,强化金融集聚效应;其次,构建多层次、互补性的区域金融服务体系,以便更好地为企业创新提供风险补偿与融资担保,并通过金融供给侧改革,完善资本市场体系,引导金融资源流向以制造业为主的实体经济以及众多民营、中小微企业,缓解创新发展所面临的外部融资约束,提升创新能力,助力动能转换;最后,提升金融开放水平,适当降低金融市场准入门槛,允许并规范民间资本及非正规金融机构发展,鼓励国际金融资本进入,着力打造多层次、互联互通的区域性金融中心,并通过“大数据+金融集聚”“互联网+金融创新”的深度融合,打破城市高质量发展过程中的“数字鸿沟”,强化集聚水平,发挥金融资源的“示范效应”与“辐射外溢效应”,推动区域协调发展。