运动疗法结合FICM干预改善胸椎爆裂性骨折伴不完全脊髓损伤的案例疗效评价

何建伟 ,王延斌 ,王安利 ,陈建华 ,张 莹 ,梁雪芬

胸腰椎爆裂性骨折是脊柱损伤中常见的损伤类型,约占脊柱损伤的90%(闫廷飞等,2017)。随着人口老龄化以及运动场上突发事故等不断增加,其发病率呈逐年升高趋势(刘建军,2015)。骨折多发于T11-L2水平,主要与此节段突然失去肋骨的支撑作用、脊椎屈伸活动范围增大有关(王守刚等,2019)。脊髓损伤是在损害的相应节段出现各种肌张力异常、病理反射及感觉、运动和括约肌功能障碍等改变,分为原发性与继发性脊髓损伤。前者是指外力直接或间接作用于脊髓造成的损伤;后者是指外力造成的脊髓水肿、椎管内小血管出血形成血肿、压缩性骨折以及破碎的椎间盘组织等形成脊髓压迫造成脊髓进一步损害,分为完全性和不完全性脊髓损伤(王会学等,2014;Charles et al.,2015)。其中,完全性脊髓损伤占20%~35%;不完全性脊髓损伤以胸腰椎多见,占60%~80%(韦兴 等,2004;Reinhold et al.,2009)。

目前,对于伴不完全性脊髓损伤的胸腰椎骨折治疗较为棘手(Machino et al.,2013)。国内外对脊髓损伤患者的治疗途径大致为急性期在综合医院进行手术治疗,恢复期转到康复医院或专门机构进行康复治疗和训练(黄杰等,2017)。治疗后病人伴有局部疼痛,下肢肌肉痉挛,伸展性、弹性差,翻身困难,感觉腰部软弱无力,常出现腹胀、腹痛、大便秘结等症状(赵志斌等,2010),可能导致机体多系统、多器官功能紊乱,如骨质疏松、异位骨化、直立性低血压、自主神经反射亢进等(杜磊等,2010;王传英等,2018)。传统的手术和康复治疗对降低总致残率虽有一定意义,但对于脊髓损伤严重的患者(包括ASIA分级A级、B级),预后仍然不佳(何建伟,2012)。目前,对伴不完全性脊髓损伤的胸腰椎骨折,在手术适应证的确定、手术方法的选择等方面仍存在争议(何建伟等,2014)。运动疗法是利用器械、徒手或患者自身力量,通过主动或被动的运动方式,使患者获得全身或局部运动功能、恢复感觉功能的训练方法。运动疗法能有效补充、缓解和解决传统手术、药物治疗和康复治疗后患者肌肉萎缩、肌肉黏连、肌肉力量等急剧下降、关节活动度小、骨质疏松和脾气暴躁等客观难题(韦兴 等,2004;Machino et al.,2013;Reinhold et al.,2009)。然而,运动疗法在患者中后期软组织损伤恢复上存在不足,单纯的运动疗法、药物和传统疗法无法很好地解决软组织(主要是肌肉、肌腱等)的伸展性、弹性和硬度问题。基于此,本研究在运动疗法中引入远红外陶瓷微珠(far‐infrared ceramic microspheres,FICM)作为干预手段解决此类问题,结合两种手段观察疗效。

1 研究对象与方法

1.1 病例资料

1.1.1 病史

患者蔡××,男性,汉族,16岁,足球运动员,由于足球场上与其他队员发生激烈冲撞导致损伤。其胸腰部疼痛伴双下肢活动障碍,呈持续性胀痛,双下肢感觉麻木,1 h后经医院急诊治疗,CT检查提示:胸12-腰1(T12-L1)椎体爆裂骨折合并椎管狭窄,椎体横突骨折,双肺未见挫伤,以“胸12-腰1节(T12-L1)段爆裂性骨折,脊髓损伤情况待定”收住院,既往无重要病史,个人史无特殊。

1.1.2 基础检查、内科和运动医学查体情况

体温36.8℃,心率86次/min,呼吸22次/min,血压124/75 mmHg,神志清,精神恍惚,苦表情,急性痛,面色苍白,流汗,皮肤黏膜潮湿,被动仰卧位,观察五官无明显异常,双肺呼吸音明显粗,无干湿啰音,查体腹部、心脏无异常。专科查体:脊柱胸腰结合段明显后凸畸形,局部呈肿胀状,T11-L3椎体棘突间隙压痛,双侧棘旁压痛,腰背肌痉挛压痛,腰部活动大大受限,双下肢股四头肌肌力0级,腘绳肌肌力0级,小腿腓肠肌肌力0级,内收肌肌力0级,外展肌肌力0级,双侧大腿感觉麻木,双侧膝关节以下感觉消失,双侧膝腱、跟腱、提睾反射消失,腹壁反射正常。巴氏症未引出。辅助检查提示:T12-L1椎体爆裂骨折合并椎管狭窄,L1椎体横突骨折。入院诊断:1)T12椎体爆裂骨折;2)L1椎体横突骨折;3)伴不完全脊髓损伤。

1.1.3 治疗及处理

伤后两天在医院手术治疗,脊柱组开展胸椎后路环形减压和侧前方减压技术进行医治,住院观察3天后在全麻下行T12椎体骨折脱位切开、减压、复位、植骨融合内固定术,过程顺利,术后常规给予低分子肝素钙抗凝、脱水等处理,预防性应用抗生素4天,伤口按期换药。术后10天病情稳定,体温正常,复查血常规及心肺功能正常。术后第12天查房,患者诉双手不能握拳,呼吸显费力,查体:生命体征平稳,双肺呼吸音低,无明显干湿啰音,胸式呼吸消失,腹式呼吸增强,术后2周出院,出院后进入康复中心治疗。

1.1.4 结果

在康复中心进行康复治疗2个月后出院,检测情况:T12-L2棘突间压痛,双上肢活动良好,术后经过肌力评定右侧下肢肌力为2级,左侧下肢肌力为3级,痉挛评定右侧下肢3级,左侧下肢2级。脊髓损伤分级为C级,即不完全性脊髓损伤,神经平面以下有运动功能,主要肌肉肌力小于3级,随后进行FICM干预和运动结合的治疗。

1.2 影响研究对象康复预后的因素及中后期的康复过程

目前,不完全脊髓损伤预后没有严格的评估方法和判断标准,可以确定的影响预后的因素:评定结果→危险因素→个人因素(年龄、能动性)→医生、康复师→损伤节段和程度→并发症→康复治疗(曹庆雷等,2013)。难点在于运动疗法康复介入脊髓损伤治疗的时机;如何发挥结合疗法的优势,让患者尽快康复为重点。通常当肌力恢复至1~5级即回到社区或家中由家人进行肌力的进一步训练和恢复(毛陵森等,2001)。患者肌力达到1~5级后仍需要继续改善加强运动功能的康复训练,需要专业的康复机构和康复师治疗与训练(周贤丽等,2005)。

1.3 研究方法

包括研究对象的基线数据评估、康复计划制订、具体康复方案实施细则、康复后评估、统计分析方案等。

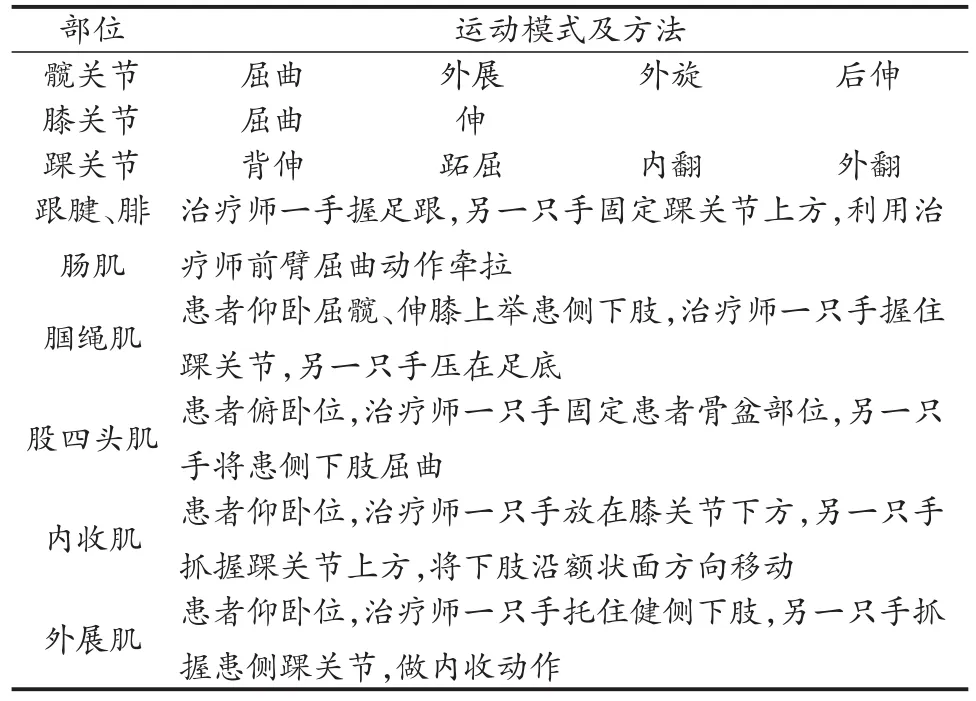

1.3.1 牵张训练

具体方法:被动为主,主动及助动为辅,对患者进行股四头肌、腘绳肌、腓肠肌、内收及外展肌等下肢肌肉的牵拉,对髋关节进行屈曲、外展、外旋及后伸等运动,膝关节进行伸屈运动,踝关节背伸、跖屈、内外翻运动。牵拉终末位保持10~15 s(表1);肌肉力量训练由主动运动发展到抗阻运动,对抗较大阻力进行肌肉收缩,阻力来源于人力、重物或器械。阻力从小到大,关节活动范围的起始与终末部分施加小阻力,中间部分施加阻力最大。阻力应加在受累关节的远端,人力施加阻力以便调节阻力的大小,并在运动中合理地增大和减少阻力。

表1 牵张训练计划方案Table 1 Stretch Training Program

治疗师资质和标准:康复过程由具备按摩师和PT康复师资格的王**、何**专人专职负责,每次操作标准按康复治疗手册指南的统一标准执行,医护人员根据髋、膝和踝关节解剖结构与运动方向,将一只手放置在患病关节近端,固定关节,防止产生剪切力;另一只手放置在关节远端,对关节活动进行牵张,同时采用分离牵引、前后位滑动、腓侧滑动和旋后滑动等牵引手法,辅助患者髋、膝和踝关节屈伸、外展和内收运动,拉伸关节,合理增加伸屈角度(王守刚等,2019)。当髋、膝和踝关节处于某个屈伸角度感觉到明显拉伸且没有产生疼痛感时,保持该角度2 min,不断重复上述操作,保持5 min。

训练时间:每天上午、下午各1次,1次牵张训练20~30 min;训练周期为5周。

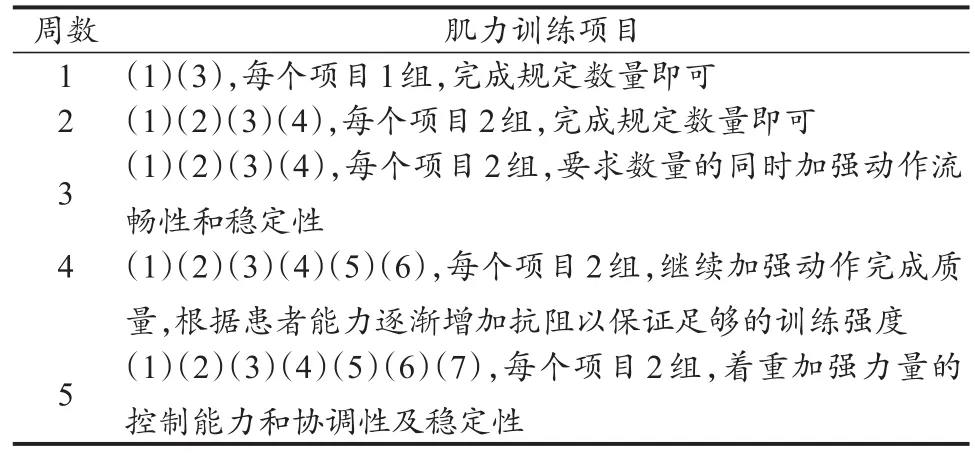

1.3.2 肌力强化训练

肌力训练方案:训练主要分成两个方向,包括屈曲和旋前旋后,每个动作需持续30 s,每天进行2~3组,每组包含多个动作(表2)。同时,向患者说明训练肌肉的目的和方法,让患者了解肌力加强后对患者产生的作用,及时给予鼓励和帮助,调动患者积极性,使其全身心地投入力量训练。

表2 不同阶段对应肌力训练计划及要求Table 2 Corresponding Muscle Strength Training Programs and Requirements at Different Stages

(1)仰卧直腿抬高20次/组,左右各2组;(2)仰卧双腿并拢夹球抬高保持10 s/组,3组;(3)侧卧位直腿外展20次/组,左右各2组;(4)侧卧直腿后伸抬高保持10 s/组,左右各2组;(5)仰卧屈髋屈膝位抗阻伸膝训练10次/组,左右各2组;(6)仰卧屈髋屈膝位髋关节抗阻内外旋训练10次/组,左右各2组;(7)站立位抗阻转髋训练10次/组,左右各2组。

训练时间:每天上午、下午各1次,1次肌力训练40~50 min,组间休息2~3 min;训练周期为5周。

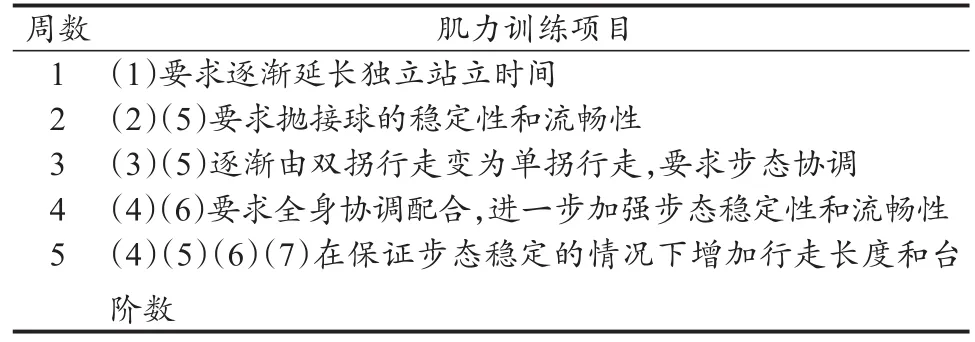

1.3.3 站立及行走训练

站立及行走训练方案:行走训练时要求上体正直,步伐稳定,步态均匀;耐力增强后可以练习跨越障碍、上下台阶等。

(1)使用四点助行器进行站立平衡训练,20 min/组,3组,每组独立站立时间要求10 min以上;(2)使用四点助行器进行行走训练,30 m/组,3组;(3)使用肘拐进行行走训练,50 m/组,3组;(4)独立行走训练,50 m/组,4组;(5)站立抛接球训练,站立位接住来自不同方向的球并抛回,熟练后可做球环绕躯干和头部动作后再抛回。10次/组,3组;(6)侧滑步训练,10步/组,3组;(7)上下楼梯训练,10阶/组,4组;训练时间:每天下午1次,在牵张训练和肌力训练之后,一次行走训练30~60 min;训练周期为5周(表3)。

表3 不同阶段站立及行走训练计划与要求Table 3 Training Programs and Requirements for Different Stages of Standing

1.3.4 FICM干预治疗方法

患者每天晚餐后1 h到指定康复治疗室接受FICM治疗:在按摩床上取舒适体位,在预先加热好温度为40℃的FICM对大腿股前与股后内收肌群、外展肌群和小腿肌群进行恢复治疗,专人专职负责,每天1次,每次25 min,连续治疗干预5周。

1.3.5 肌肉物理性质评定

采用Myoton肌肉功能分析仪测量肌肉伸展性、弹性和硬度,分别利用frequency、decrement和stiffness指数反映患者治疗前后肌肉的伸缩性、弹性和硬度。测量时,受试安静俯卧于测试垫,测量双侧下肢股四头肌、腓肠肌、腘绳肌等肌腹,使用肌肉功能分析仪在放松和紧张状态下连续测量肌肉状态20次,取其平均值。

1.4 评定标准

1.4.1 治疗前后的肌张力评定

采用改良Ashworth评定标准(表4)。

表4 改良Ashworth评定标准Table 4 ImprovedAshworth Evaluation Criteria

1.4.2 治疗前后肌力评定

采用医学研究委员会(Medical Research Council,MRC)给出的标准肌力评定标准(表5)。

表5 MRC肌力评定标准Table 5 Muscle StrengthAssessment Criteria for MRC

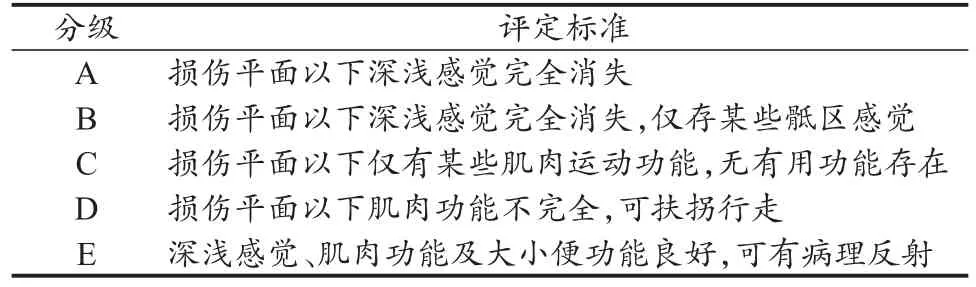

1.4.3 脊髓损伤分级评定

采用Frankel脊髓损伤分级标准(脊髓损伤严重程度的评定标准)(表6)。

表6 脊髓损伤分级标准Table 6 Criteria for Classification of Spinal Cord Injury

2 研究结果

2.1 肌张力的改善

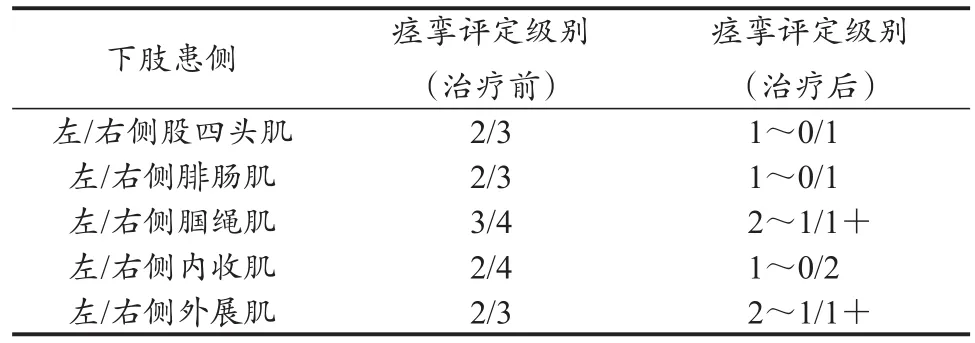

按照实验设计,经过5周的运动疗法训练,患者下肢的左右侧肌张力测定评级明显改善(表7)。

表7 下肢肌张力情况对比Table 7 Comparison of Lower Limb Muscle Tension

2.2 肌力的改善

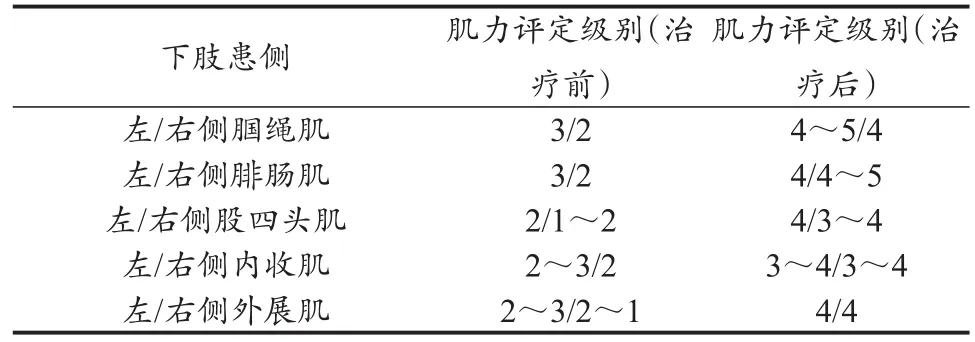

经过5周的运动疗法训练,患者下肢的左右侧肌力测定评级明显改善(表8)。

表8 下肢肌力情况对比Table 8 Comparison of Lower Limb Muscle Strength

2.3 步态及脊髓损伤分级的改善

经过5周运动疗法训练,训练前独立站立时间不超过10 s,不能行走;训练后可独立行走200 m以上,稳定性和协调性良好。肌肉力量和协调性的增强伴随步态的逐渐改善,首先使用四点助行器行走,之后使用双侧肘拐再到单侧肘拐,最终完成独立行走,行走的长度、稳定性都大大增强。脊髓损伤分级情况明显改善,从治疗前的C级到5周运动疗法训练之后的D级,可以在拐杖帮助下行走,治疗效果明显。

2.4 肌肉物理性质变化

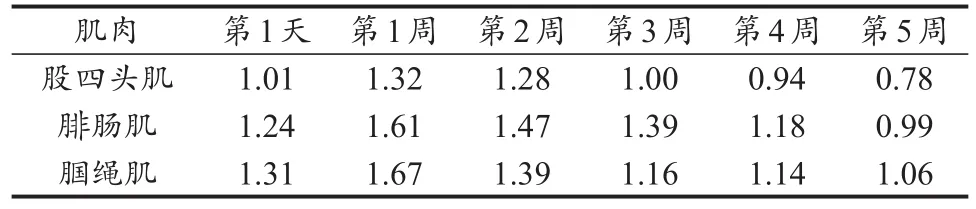

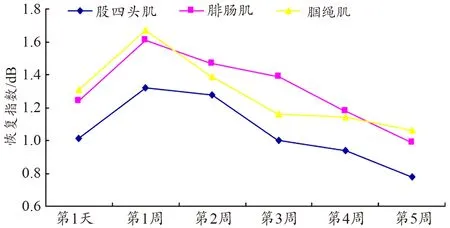

经过5周的运动训练结合FICM干预,采用Myoton肌肉功能分析仪测量患者下肢左右侧肌肉股四头肌、腓肠肌、腘绳肌的伸展性、弹性、硬度都出现明显的改善。由于患者右侧下肢功能较左侧弱,故此仅分析右侧肌肉的变化情况(表9~表11)。

表9 右侧下肢肌肉frequency数据(放松/紧张)Table 9 Right Leg Muscle Frequency(Relaxation/Tension) Hz

表10 右侧下肢肌肉decrement数据(紧张)Table 10 Right Lower Limb Muscle Decrement Data(Tension)dB

表11 右侧下肢肌肉stiffness数据(放松)Table 11 Right Lower Limb Muscle Stiffness Data(Relaxation)N·m-1

从患者右侧下肢肌肉变化趋势看,在肌肉伸缩性上,腓肠肌变化最明显;在肌肉弹性恢复上,三者都明显改善;在硬度上,股四头肌的效果最好。可以看出,股四头肌、腓肠肌、腘绳肌的伸展性、弹性和硬度都发生了显著的变化(图1~图3),5周的结合治疗对患者肌肉的物理3特性改善明显,效果良好。

图1 患者右侧肌肉frequency数据(紧张/放松,差值)Figure 1. Right Muscle Frequency(Tension/Relaxation,Difference)

图2 患者右侧肌肉decrement数据(紧张)Figure 2. Right Muscle Decrement Data(Tension)

图3 患者右侧肌肉stiffness数据(放松)Figure 3. Right Muscle Stiffness Data(Relaxation)of the Patient

3 分析与讨论

3.1 牵张训练对痉挛的影响

牵张训练适用于肌张力增高和痉挛肌群。由于纤维组织具有粘滞弹性,当组织被牵张时,牵张应力逐渐增大,组织延长;如维持其长度不变,组织内受牵张提高的肌张力随时间延长逐渐下降(杜磊等,2010;王传英等,2018)。根据以上特性,纤维组织宜采用恒定的中等力量进行长时间持续牵张,或重复多次牵张。牵引力去除后,纤维组织不完全恢复原长,可获得较好的牵张效果。痉挛几乎是所有脊髓损伤患者的并发症,是缺乏高位中枢神经抑制的结果。痉挛模式在损伤后1年多会有变化,通常在前6个月升高,1年达稳定状态。在整个康复训练过程中,患者肌张力总体呈现逐渐下降趋势,中间有反复,受诸多因素影响,如晚上睡眠质量不高导致肌张力增高,心理紧张导致肌张力增高及药物因素等(周贤丽等,2005)。治疗前期经常出现下肢肌肉阵挛无法完成训练动作的情况,右腿肌张力较左腿偏高。经过长期坚持的牵张治疗,肌张力明显好转,患者动作流畅性和稳定性增加。利用FICM结合运动疗法进行治疗干预,以前研究认为红外线对人体产生作用的原理、机理为其的二次效应(何建伟等,2014)。波长为8~14 μm的远红外线被称为“生命光波”,具备很强的渗透力、辐射能力和显著的共振、温控效应(Charles et al.,2015),可将此波段远红外热能快速传递到人体皮下的深层部分,扩张皮下深层的毛细血管,加速血液流动和组织之间的新陈代谢(曹庆雷等,2013)。远红外线可引起细胞内外水分子的振动,使细胞活化,发生系列细胞组织化学及细胞生物化学改变,产生共振作用,从而加强细胞内钙离子活性,增加细胞膜表面的水分子附着,提升肌细胞活性和表面张力,提高肌肉牵张性(王会学等,2014)。运动疗法训练前,发现患者股四头肌、腓肠肌、腘绳肌、内收肌等肌肉表现为:肌张力中度增加,被动活动在整个ROM内均有阻力,活动比较困难;肌张力愈发增加,患侧肢体僵硬,阻力较大,被动活动十分困难。经过5周运动训练,各种肌肉肌张力明显改善,表现为起始50%ROM有轻微“卡住感”,终末50%ROM有轻微阻力,接着出现肌张力稍增加,被动活动肢体到终末端时有轻微阻力,甚至股四头肌、腓肠肌、内收肌出现肌张力不增加、被动活动肢体在整个ROM范围内均无阻力等良好现象,运动疗法改善效果明显。

3.2 力量训练改善肌肉力量

本研究运动疗法训练中监督患者动作完成质量,防止出现代偿运动。如做髋关节的屈曲动作,当髂腰肌、股四头肌肌力较弱时,缝匠肌可出现代偿动作,即髋部屈曲时出现下肢外展、外旋。因此,训练屈髋肌时,应防止缝匠肌的代偿动作,控制大腿外展外旋,从正前方做屈髋训练。鉴于抗阻力练习使肌肉力量增加的效果因负荷强度、练习组数、重复次数和运动频率等条件有所差异,负荷强度是使肌肉力量增加的重要因素,一般多采用最大肌肉力量75%~85%的负荷(贾雪 等,2010;林惠 等,2019),重复次数在10次左右,练习组数在3组以上,运动频率每周2~3天。考虑肌肉的疲劳情况,组与组的间歇定在2~3 min为好。伴随一次性的抗阻力练习一段时间后,肌肉蛋白合成增加,训练1周后维持增加状态并注意掌握正确的运动量,每次训练均要引起一定程度的肌肉疲劳,才能通过超量恢复达到增强肌力的目的,但原则上以训练后第2天患者不感到过度疲劳和疼痛为宜(周仁斌等,2004;Woldag et al.,2003)。本研究运动疗法训练前下肢各肌肉由最初的没有肌肉收缩(可见肌肉纤颤)、不引起活动到5周训练后各肌肉可在失重状态下活动,再到对抗重力但不能对抗阻力活动,最后能够适当抗阻活动,改善明显。研究还着重关注较弱的右侧下肢力量训练的同时,保持左侧下肢力量训练,最终达到双侧力量平衡。

3.3 运动疗法对改善步态的作用

骨骼肌受到牵拉时会产生反射性收缩,称为牵张反射。牵张反射的特点是感受器和效应器在同一块肌肉中(Hesse et al.,2003;Lucke et al.,2004)。正常人体内的骨骼肌纤维经常在轮流交替地收缩,致使其处于一定的紧张状态。这是由于γ运动神经元在高位脑中枢的兴奋性影响下,常有少量的冲动达到梭内肌纤维,使其发生轻度收缩,牵拉螺旋状感受器,传入脊髓,然后通过α运动神经元发出少量冲动使梭外肌纤维发生轻度收缩,使肌肉保持一定张力(侯春林 等,2007;Xu et al.,2017)。正常行走需要下肢各肌群交替参与工作,尤其需要股四头肌和臀大肌有足够的力量伸髋来承重,完成站立时相;还需要腘绳肌有足够的力量控制伸膝速度,与股四头肌协调工作,完成摆动时相(陈君 等,2002;Kadoya et al.,2016)。患者刚开始出现足部“拖地”、踝关节内翻等情况,经过运动疗法训练逐渐转好。行走训练初期,肌张力偏高,常出现右第2、3足趾痉挛及右侧踝关节阵挛导致无法正常行走。随着治疗肌张力下降和肌力增强,坚持使用FICM 5周干预,这种情况明显好转并最终消失。

3.4 FICM干预对肌肉物理3特性的影响

3.4.1 肌肉的固有振动频率反映了肌肉的伸缩性

随着康复治疗的推进,右侧下肢股四头肌、腓肠肌和腘绳肌的固有振动频率均有明显增加,表示患者肌肉伸展性明显改善;康复训练对肌肉产生的正面影响越来越明显,其中腓肠肌增长幅度最大(图1)。临床医学已经发现陶瓷微珠具有良好的治疗效应,有更强的辐射能力(Lai et al.,2016;Wu et al.,2018)。每个细胞单元要达到良好的上述组分,很大程度上依赖软组织的伸展性和机械力学特性(林舟丹 等,2001;Xiao et al.,2016)。随着FICM干预时间的持续,FICM通过促进患者血浆中盐、离子以及蛋白质等成分的改变使其达到最佳浓度,从而达到生理过程组成血液必需的成分数量和容量,进行生物组织的正常活动,使患者肌肉的固有振动频率明显上升,说明肌肉的伸缩性显著加强,因此FICM干预为肌肉的伸展性的提高提供很大的促进作用。

3.4.2 对数衰减量反映肌肉弹性,与之成反比

弹性下降会引起肌肉更快疲劳。如果肌肉弹性不好,其运动速度必定受到限制(Teng et al.,2002)。肌肉经过一段时间运动,其收缩对数衰减量会下降(于洋,2016)。从表9和图2中可以看出,经过FICM干预,从第1天起至第1周的前两天先是上升的,之后患者右侧下肢股四头肌、腓肠肌和腘绳肌的对数衰减量均明显下降,表明肌肉弹性明显转好。前两天对数衰减量指数上升的可能机制是患者机体还处在恢复期,FICM加热干预导致其基础代谢提高,加大了肌肉的疲劳程度。之后由于FICM借助辐射方式把吸收到的能量传递给物体,物体内的原子、分子、粒子等产生不规则运动导致升温(刘根林等,2018;Chen et al.,2017),这就是FICM的一次效应。一次效应产生时,物体内会出现物理、化学和量子等其他变化,导致患者机体的细胞碳-氢键、氢-氢键、氢-氧键等断裂,重新组合,这为二次效应(Theodore et al.,2016;Zhao et al.,2017a)。远红外线辐射的一次效应可升高人体皮肤和皮下组织的温度,微血流状态改善尤其明显,促进肌肉的快速振动;二次效应促使体内组织细胞代谢加快,运走淤积的产物,加快肌肉恢复到原始状态的时间,大大提高肌肉的弹性。

3.4.3 坚硬度反映肌肉受到外力时抵抗改变外形的能力

坚硬度值很大程度上取决于测量部位,正常值范围在150~300 N/m。从表10和图3中可以看出,患者右侧下肢股四头、腓肠肌和腘绳肌放松状态下的坚硬度均有所增加,股四头肌增加幅度最大。当患者做屈髋伸膝迈步动作时,股四头肌作为主动肌收缩,腘绳肌作为拮抗肌被动拉长,坚硬度相对较低的腘绳肌良好地配合股四头肌收缩而没有产生过大的阻力,使得迈步动作顺畅完成(黄海霞 等,2000;李晶 等,2007)。本运动疗法结合FICM干预方案中对腘绳肌的牵张训练,不仅达到缓解痉挛、降低肌张力的效果,同时使这部分肌肉在运动中作为拮抗肌时的拉长放松过程更加协调。FICM具有强大的穿透力,触及深层的肌肉、血管和神经(Slotkin et al.,2017)。深层组织含有丰富的血管、感受器、淋巴管和神经,表现为直接照射后红细胞聚集现象减少,乳头下静脉丛淤血现象减轻或消失,毛细血管血流明显加快,微循环血流状态改善明显(Han et al.,2018;Lin et al.,2006),增加了肌肉抵抗改变外形的能力(Xiao et al.,2018;Zhao et al.,2017b),重塑了肌肉的良好坚硬度。

4 结论

运动疗法结合FICM干预能有效增强胸腰椎骨折伴不完全脊髓损伤患者下肢运动功能,并通过肌肉伸展性、弹性、硬度3指标的显著改善提高肌肉物理3特性。此康复方法明显改善胸腰椎骨折伴不完全脊髓损伤患者的下肢肌张力状况、行走能力及步态稳定性,使患者运动能力得到显著提高。